令和7年度 探究Ⅱ中間発表会 実施要項

1 目 的 ①これまでの活動の内容を整理し,他者からのアドバイスも参考に今後の取り組む課題を

明確化すると同時に,2月の生徒研究発表会に向けた一層の深化を図る。

②ポスターセッション形式の発表を通して,SSH事業の目標である未来をつくる創造力の

「発信力」「共感力」を強化する。

2 日 時 令和7年11月25日(火)15:15~16:05

3 場 所 本校体育館

4 対 象 2年および1年普通科生徒、本校教員、近隣の小中高校教員、その他教育関係者 等

5 形 式 ポスターセッション

6 時 程 15:15 体育館2階フロア集合

15:16 用紙配布および説明

15:25 ポスターセッション開始

※発表者以外はポスターの自由閲覧および質疑応答(35分)

参加者はポスターを見学しメッセージカードに記入

16:00 体育館2階フロア再集合

16:01 講評

16:05 解散

7 参加申込 以下のURLより参加申込を行ってください。

探究Ⅱ

甲南大学Research Festa2025

令和7年12月21日(日),甲南大学岡本キャンパスで甲南大学が企画・運営する高校生の探究発表会に本校から代表として普通科の生徒7名が参加しました。

昨年度まではオンライン開催でしたが、本年度より発表は対面によるポスター発表となりました。本校生徒は初めは緊張していましたが、他校の高校生や大学生、大学教授といった普段接することのない方々に見ていただき、たくさんの質疑や、アドバイスをいただきました。今回の発表会でさらなる成長をすることができ、とても素晴らしい経験となりました。

発表者のテーマは以下の通りです。

「人はどのようなフェイクニュースに騙されてしまうのか」

「AIとのコミュニケーションでストレスをなくせるか」

令和7年度探究Ⅱ中間発表会

令和7年11月25日(火),本校体育館で探究Ⅱの中間発表会をポスターセッションで行いました。

本会は10月に講座内での成果報告を行った中から,代表のグループ(または個人)が発表を行い,より多くの聴講者から感想やアドバイスなどのフィードバックを得る機会となります。残念ながら2年生すべてのグループが発表を行うことができませんでしたが,2月の生徒研究発表会では全員がポスターセッション(一部スライドでの口頭発表)を行うので聴講した生徒たちは参考になったと感じます。

はりにし探究Meeting

11月3日(月)BIZ SPACE HIMEJIで開催された「はりにし探究Meeting」に参加しました。

西播磨の小・中・高校生が集まり、個人やグループでの探究をポスターやスライドで発表しました。本校からは普通科2年生が「教育」カテゴリで「過疎化地域における最適な教育方法とは」というタイトルで発表しました。龍高生や近隣の中学校に協力していただいたアンケートの結果も踏まえながら、少子化の進む西播磨地域の現状や最適な教育の在り方について発表しました。参加者の方からの質問やコメントシートによって、より学びを深めることができました。

令和7年度 探究Ⅱ 中間発表会に向けて

令和7年10月21,28日,11月4日の3日間にわたり,79回生探究Ⅱでは講座ごとに発表会を行います。

4月から始めた探究の途中経過報告となる今回の発表は,どのグループも調べただけでなく実験やインタビュー調査などを通して独自のデータをまとめたポスターを作成していました。11月の中間発表会に向けて生徒や教員から質問や改善案などが飛び交い,探究のブラッシュアップにつながる3日間となっています。

令和7年度 プレゼンテーション講義(探究Ⅱ・課題研究Ⅰ)

令和7年9月2日(火),本校の特別非常勤講師である,甲南大学全学共通教育センターの高砂 孝緒 先生をお招きして「研究結果の発表方法について」と題して講演していただきました。熱中症防止のため,講演はLL教室から各HR教室に配信で行われました。

2年生の探究では10月末に行われるポスター発表に向けて今から準備を始めます。

今回はポスターの作成の仕方だけでなく,スライドの作成の仕方や,プレゼンテーションの技法など多岐にわたりご指導いただきました。

講義の中ではPREP(Point-Reasons-Examples-Point)形式を用いたペアワークを途中で行っていただき,生徒たちは自分の意見について,具体的な根拠をあげながら理由を説明していく大切さを学びました。

令和7年度 探究Ⅱ テーマを深めるための講演会

令和7年6月10日(火),兵庫教育大学から5名の先生方をお招きして,2年生の普通科対象に表題のテーマで講演会を実施しました。

生徒たちは自分たちの探究テーマの内容から5名の先生方の専門分野(人文科学,社会科学,自然科学,健康科学)の講義を選択し,それぞれの分野でどのように探究活動を進めていくかを学びました。

探究のテーマの立て方やリサーチクエスチョンの導き方など,この1カ月間取り組んできたことを振り返ると同時に,それぞれのテーマについて個別にアドバイスもいただきました。

また,すべての先生方が強調されていたのは,自分が行いたい探究の内容について「すでに明らかになっていること」と「まだ明らかになっていないこと」をしっかり調べることでした。今回の講演を聴き,生徒も教員も改めて先行研究(先行事例)を大切にして,よい探究活動ができるようにしていきましょう。

講師の先生方,お忙しい中ありがとうございました。

兵庫教育大学 生活・健康・情報系教育コース 吉本 隆哉 先生

兵庫教育大学 言語系教科マネジメントコース 中村 浩一郎 先生

兵庫教育大学 社会系教科マネジメントコース 渡邉 正 先生

兵庫教育大学 理数系教科マネジメントコース 小川 聖雄 先生

兵庫教育大学 社会系教科マネジメントコース 今出 和利 先生

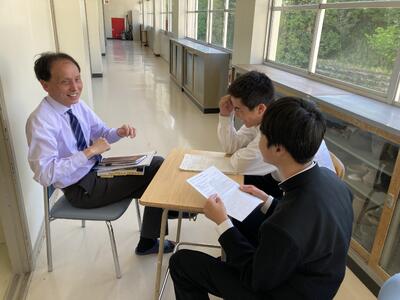

令和7年度 探究Ⅱ 研究テーマを深めよう

令和7年度の探究Ⅱがスタートしてから1カ月経ちました。

本年度から個人探究だけでなくグループ探究も実施できるようにプログラムを改めています。

基本は1年生の時と同様に5つのカテゴリ(国際・文化・スポーツ,法・政治・経済,情報・科学技術,医療・保健,社会・環境・教育)に分かれた上で,さらに細分化して20の講座でそれぞれが活動しています。

個人でもグループでも探究のテーマは様々です。1年生で行ってきた探究を更に深めるところもあれば,グループならではのテーマで探究を深めようとしているところもあります。

5月8日の探究では,グループ内で議論をしている場面もあれば,講座の先生と面談やアドバイスを受けているところも多くみられ,活発な活動が行われていました。

探究はテーマを決めてそこから仮説を立てることが一番難しいですが,それぞれがオリジナリティあふれる内容になっていくことを期待しています。

【探究】高校生プレゼンフォーラム参加(県立大学環境人間学部)

令和7年2月2日(日),兵庫県立大学環境人間学部主催で,高校生の探究活動発表会(プレゼンフォーラム)が行われました。

出場者は12月から県立大学の先生とオンラインや対面でご指導をいただくなかで,それまでの探究活動を振り返りながら更にブラッシュアップし,探究の内容を深めていきました。

発表後は県大の学生さんや聞いてくださった他の教員の方からコメントや質問をいただき,今後の探究活動をすすめる上で貴重なご意見をいただきました。

本校からは3チーム出場し,他校生に交じって堂々とプレゼンを行いました。

探究Ⅰ・Ⅱ発表会②

普通科 探究Ⅰ・Ⅱ発表会を開催しました。

普通科1・2年生が探究Ⅰ・Ⅱでの探究活動の集大成として、その成果を発表しました。

1年生の探究Ⅰでは、SDGs6分野に分かれて活動を行いました。グループで研究した内容をポスターにまとめ、展示しました。ポスター展示は、各分野の代表が1つずつ行いました。

2年生の探究Ⅱでは、個々の興味・関心に応じた9つの分野に分かれて活動を行いました。個人で研究した内容をスライド(Power Point)にまとめ、発表しました。スライド発表は、各分野の代表が1つずつ行いました。

アドバイザーの先生方からの質問にも柔軟に対応していました。どの発表も、よく研究されており、聞いている生徒の反応からも満足度は非常に高く、これからの探究を進めるにあたり、大変有意義な時間となりました。

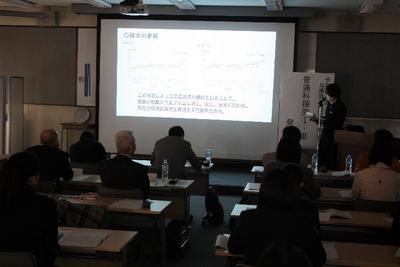

探究Ⅱ講演会2

令和4年10月4日(火)7時間目に本校体育館にて探究Ⅱ講演会(2回目)を実施しました。

講師に甲南大学全学教育推進機構全学共通教育センターの千葉美保子准教授をお招きし、「研究結果の発表方法について」と題してご講演をしていただきました。

講演では、発表時に必要なコミュニケーション能力やスライドを見やすくする具体的なスキル等もご紹介していただきました。また、PREP形式を用いた自分の意見を主張するワーク活動も取り入れていただき、生徒は発表をする際に必要な心構えやスキルを得ることができました。

講演の後には、生徒からの質問に丁寧にご回答いただきました。

千葉先生ありがとうございました。

講演の様子

ワーク活動の様子

代表生徒による謝辞