給食だより

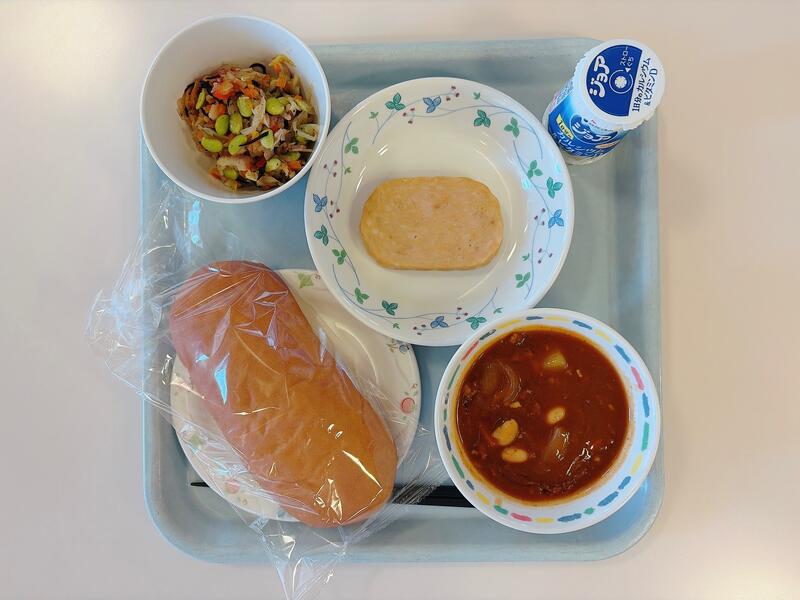

令和8年2月5日(木)の給食

*パン

*ジョア(プレーン)

*ハムステーキ

*いろどりサラダ

*ビーンズシチュー

今月は1か月を通して、高等部3年生の「卒業前に食べたい給食リクエスト」が登場します。

今日は、「ひじきが入ったサラダが食べたい!」というリクエストから、いろどりサラダを取り入れました。

サラダには、ひじきの他にもキャベツ・にんじん・枝豆・れんこん・黄ピーマン・赤ピーマン・ちくわが入っています。

さまざまな色があり、見た目からも食欲をそそります。

また、ビーンズシチューは初登場のメニューでした。

たんぱく源として大豆と豚肉を入れました。

大豆が苦手な児童生徒も、比較的食べやすい味付けで、パンと一緒によく食べていました。

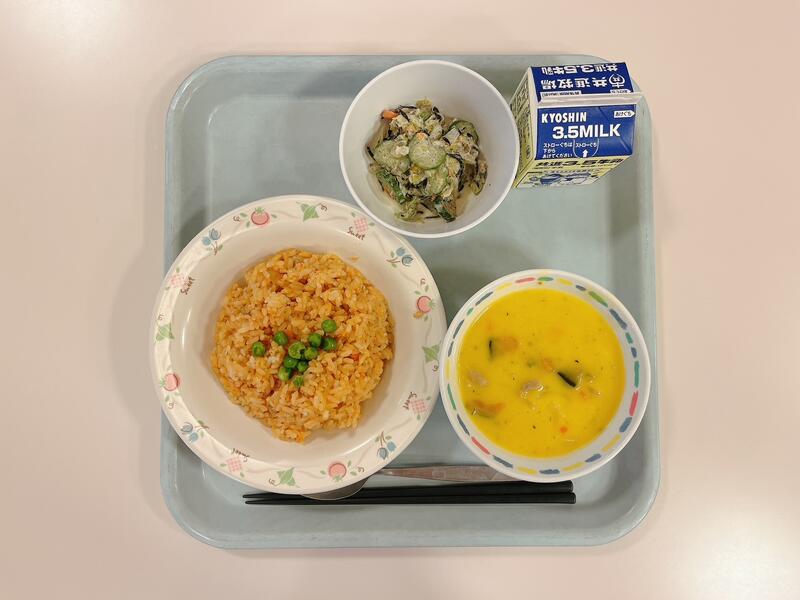

令和8年2月4日(水)の給食

*豚キムチ丼

*牛乳

*切干大根のサラダ

*けんちん汁

昨日から2月の給食が始まっています。

2月の給食時間の目標は「食事のマナーを身につける」です。

食事のマナーは、周りの人と楽しい食事をするために大切です。

具体的には、以下のようなものがあります。

・食べ物を口に入れたままおしゃべりしない

・食事中にふさわしい会話をする

・食器を持って食べる

・箸を正しく使う

ひとりひとりがマナーを守って、みんなが楽しい給食時間にしましょう。

また、今月は1か月を通して、高等部3年生からの「卒業前に食べたい給食リクエストメニュー」が登場します。

詳しくは今月の献立表をご覧ください。

今日は、「豚キムチ丼」と「切干大根のサラダ」がリクエストメニューでした。

令和8年2月3日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*いわしのチーズ焼き

*五目煮豆

*キャベツのみそ汁

今日、2月3日は節分です。

節分は季節の変わりめのことで、この時期は冬から春の季節の変わりめとなります。

明日2月4日は立春で、暦の上では明日から春です。

季節の変わりめには鬼が災いや病気を持ってくると考えられています。

鬼を追い払うために豆をまいたり、鬼が嫌がるいわしの頭とひいらぎの葉の飾り物を飾ったりします。

今日の給食は大豆といわしを使ったメニューにしました。

大豆は食べやすいように、乾燥ではなく煮豆にして提供しました。

いわしのチーズ焼きは人気で、魚が苦手な児童生徒もよく食べている様子でした。

令和8年1月31日(土)の給食

*カレーライス

*ジョア(ストロベリー)

*ツナと水菜のサラダ

今日は、高等部の西はりま祭でした。

食べやすいようにカレーライスの献立にしました。

また、サラダには冬が旬の野菜「大根」と「水菜」を使いました。

カレーは人気メニューのひとつで、カレーの日はあっという間に食べ終わってしまいます。

本校のカレーは、2種類のルウ(甘口と中辛)を使っています。

小学部用は辛さを抑えるために、甘口のルウで味をととのえます。

中学部・高等部用のカレーは、甘口と中辛のルウを混ぜて使っています。さらに、ピリッとした辛さを足すために、カレー粉を調整して入れています。

令和8年1月30日(金)の給食

*キムタクごはん

*牛乳

*チーズサラダ

*厚揚げのみそ汁

*豆乳みかんムース

1月24日~30日までの一週間は「全国学校給食週間」です。

この期間は、学校給食の意義や役割について、児童や教職員、保護者や地域住民の理解を深め、関心を高めることを目的としています。

本校では日本の食文化に触れる機会となるように、

「食の日本旅行」と題して、いろいろな都道府県の郷土料理を取り入れています。

今日は「長野県」の郷土料理「キムタクごはん」でした。

キムチとたくあんを混ぜたごはんで、略してキムタクごはんです。

野沢菜漬けなど、長野県は伝統的に漬物文化が発達しています。

しかし、子どもたちの漬物離れが進んでいたため、漬物をおいしく食べてもらいたいという想いから、栄養士が考案し学校給食に取り入れられたのが始まりだそうです。

豚肉をごま油で炒め、たくあんとキムチを加え、しょうゆで味をととのえた具をご飯に混ぜ込んでいます。

キムチのピリッとした辛さもありましたが、小学部の児童もよく食べていました。

令和8年1月29日(木)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*さばの塩焼き

*クーブイリチー

*豆腐と小松菜のすまし汁

1月24日~30日までの一週間は「全国学校給食週間」です。

この期間は、学校給食の意義や役割について、児童や教職員、保護者や地域住民の理解を深め、関心を高めることを目的としています。

本校では日本の食文化に触れる機会となるように、

「食の日本旅行」と題して、いろいろな都道府県の郷土料理を取り入れています。

今日は「沖縄県」の郷土料理「クーブイリチー」でした。

沖縄の言葉で、「クーブ」=「こんぶ」、「イリチー」=「炒り煮」を意味します。

細く切ったこんぶに、豚肉や練り物を入れて一緒に炒めた料理です。

今日の給食では、豚肉・平天・にんじん・こんにゃく・さやいんげん・干ししいたけを入れました。

初登場のメニューでしたが好評で、よく食べている様子でした。

令和8年1月22日(木)の給食

*パン

*いちごジャム

*牛乳

*チリコンカン

*ブロッコリーのサラダ

*コンソメスープ

今日は月に一回のパンの日でした。

児童生徒のみなさんは、チリコンカンを挟んで食べたり、いちごジャムをつけて食べたりと、様々な食べ方で食べているようでした。

お昼の放送では、手洗いについてお話ししました。

パンのように手でちぎって食べる場合、手が食べ物に触れることがあるため、食事の前の手洗いはとても大切です。

手洗いをしないと、手についた菌が食べ物を介して口に入り、食中毒や病気になることがあります。

寒い時期は水も冷たく、手洗いがおろそかになってしまいがちです。

しかし、冬場はウイルス性の食中毒や感染症が流行りやすい時期でもあります。

これらを防ぐためにも、せっけんを使ってしっかりと手を洗いましょう。

令和8年1月21日(水)の給食

*親子どんぶり

*牛乳

*野菜のからし和え

*もやしのみそ汁

今日の親子どんぶりには、たくさんの具材を入れました。

鶏肉、卵、たまねぎ、にんじん、ちくわ、干ししいたけ、ねぎです。

鶏肉、ちくわ、干ししいたけからは、それぞれうま味が出て、相乗効果によって、よりうまみのある具になりました。

お昼の放送では、たまごに関するクイズをしました。

たまごは1個当たり何グラムか・・・

正解は50~60g程度でした。

今日の親子どんぶりには、全校分で7㎏、約130個分の卵を使用しました。

高等部の食品加工班の生徒は、自分がたまごを割る作業を重ねて想像したようで、「大変ですね…」と、びっくりした様子でした。

令和8年1月20日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*豚肉のしょうが炒め

*マカロニサラダ

*白菜の中華スープ

今日は、マカロニサラダが特に人気でした。

アレンジとして今回はツナを加えたのですが、それがよかったようで、パクパク食べていました。

しょうが炒めには、しょうがをたっぷり使いました。

しょうがを食べると体が温まります。

これは、しょうがに含まれるジンゲロールという成分が血管を拡張し、血行を良くするからです。

血行が良くなると、体温も上がってきます。

今日は「大寒」で、一年の中で最も寒さが厳しくなる時期です。

おうちでも、しょうがを使ったスープなど、取り入れてみてはいかがでしょうか。

令和8年1月19日(月)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*淡路玉ねぎコロッケ

*にんじんと鶏肉のサラダ

*レタスのスープ

毎月19日は食育の日です。

兵庫県の郷土料理や特産品を使った献立が登場します。

今月は、淡路島の食材(たまねぎ・レタス)を使った献立でした。

淡路島は、たまねぎの産地として全国的に有名で、淡路島のたまねぎは甘くて、柔らかく、辛みが少ないのが特徴です。

これは温暖な気候と日照時間の長さ、海からの豊富なミネラル分がたくわえられた土があるからです。

また、同じく温暖な気候を生かして、冬から春にかけてレタスの栽培も盛んです。

冬のレタス収穫量は西日本でもトップクラスです。

今日はコロッケが特に人気で、「コロッケ甘いね~」などの感想が聞かれました。

スープも、レタスの食感が残っていたのがおいしかったようで、おかわりをしている児童生徒もいました。

令和8年1月16日(金)の給食

*おむすび

*味付けのり

*牛乳

*豚汁

*レモンゼリー

今日は災害時の食事を知ってもらうための給食でした。

1995年1月17日、阪神淡路大震災が起こりました。

たくさんの人が避難所で生活することになり、その時に多くの被災者に希望とぬくもりを与えてくれたのが「おむすび」でした。

幸いなことに、平成6年の秋は豊作で米が農協の倉庫に大量にストックされていたため、大量のおむすびを作ることができたそうです。

この経験やごはんの大切さを忘れないために、1月17日は「おむすびの日」と定められています。

今日の給食のおむすびは調理員が朝から全校分約600個をひとつずつ握りました。

つらい避難所生活の中で食事は心を落ち着ける重要な役割があります。

特に温かい食べ物や食べ慣れているものは心がホッとします。

非常食にどんなものを用意しておけばよいか、今日を機に今一度考えてみましょう。(今月の給食だよりもご覧ください)

令和8年1月15日(木)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*オムレツのトマトソースかけ

*にんじんといんげんのソテー

*白菜のクリームスープ

今日の給食は、見た目も楽しめる彩り豊かなメニューでした。

トマトやにんじんの赤、さやいんげんの緑、たまごの黄色など、鮮やかな色合いが食欲を誘います。

食事にとって彩り・見た目はとても大切です。

いろいろな色があるということは、それだけ多くの食材を使っているということになるので、自然と栄養バランスも良い食事になります。

食事の彩りをよくするためには、「赤」「黄」「緑」「黒(または茶)」「白」の5色を意識すると良いです。

ぜひ、おうちの食事などでも意識してみてください。

令和8年1月14日(水)の給食

*肉みそどんぶり

*牛乳

*豆腐サラダ

*春雨スープ

今日の肉みそどんぶりは、野菜もたっぷり入れました。

具の量もしっかりあり、ごはんが進んだようでした。

サラダに入れた豆腐は、ボリュームを持たせるだけでなく、たんぱく質やカルシウムなどの栄養素も補ってくれます。

お昼の放送では、給食を支える人についてお話ししました。

給食は調理員さんがいるだけでは完成しません。

野菜や米、牛などを育てている人、工場で加工する人、できたものをトラックで運ぶ人など、調理以外の工程にもたくさんの人が関わっています。

たくさんの人が働いているおかげで、私たちは毎日食事ができます。

給食が食べられることに改めて感謝していただきましょう。

令和8年1月13日(火)の給食

*ごはん

*牛乳

*ぶりのてり焼き

*紅白なます

*花麩とみつばのすまし汁

今日は、新年をお祝いする献立で、おせちに入っている料理を取り入れました。

ぶりは、成長するたびに名前が変わる”出世魚”であることから、出世を願って食べられます。

紅白なますは、金時にんじんの赤と、大根の白で、お祝いの色の組み合わせ(紅白)を表しています。

金時にんじんは、普通のにんじんと比べて赤色が濃いのが特徴です。

今日は汁物に普通のにんじんを入れていたので、色を比べて「確かに色が濃い!」など、気づきがあったようでした。

児童生徒のみなさんからは他にも、「お正月には伊達巻を食べた」など、おせちや雑煮に関する話題も聞かれました。

令和8年1月9日(金)の給食

*鶏ごぼう丼

*牛乳

*ビーフンサラダ

*たまねぎのみそ汁

今日から3学期の給食が始まりました。

本年もよろしくお願いします。

1月の給食時間の目標は、「正しい配膳を知る」です。

お皿をトレーの上に適当に置いていませんか?

正しい配膳は、手前に箸、ごはんは左、汁物は右、真ん中にメインのおかず、和え物は左上、牛乳は右上に置きます。

箸を運びやすいように、長い日本の歴史の中で生まれた配膳の形です。

ぜひ覚えて、毎日の食事で実践しましょう。

献立表にイラストも載せているので、そちらも参考にしてください。

令和7年12月23日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*ミートグラタン

*グリーンサラダ

*たまねぎのスープ

*クリスマスケーキ(いちご味)

今日は二学期最後の給食でした。

今年一年を頑張ったみなさんに、また明日はクリスマスイブということで、デザートにはクリスマスケーキが登場しました。

ゆっくり食べたり、口いっぱいに頬張ったりと、食べ方はさまざまでしたが、みんな楽しそうに食べていました。

また、給食後は調理員さんに「二学期もありがとうございました!」「良いお年を!また三学期もお願いします」など、あいさつをしている児童生徒も多くいました。

あさってから冬休みです。

年末年始は楽しい行事が続き、おいしいものを食べる機会も多いです。

楽しく食べつつ、食べ過ぎには注意し、適度に運動もしましょう。

また三学期、元気に会えるのを楽しみにしています。良いお年を!

令和7年12月22日(月)の給食

*ごはん

*牛乳

*たらのみぞれかけ

*野菜のゆず風味和え

*かぼちゃのみそ汁

今日、12月22日は冬至です。

冬至とは、一年のうちで一番昼が短く、夜が長い日のことです。

太陽が出ている時間が短いため、運気が下がり、身体も弱ると考えられてきました。

そのため冬至には、かぼちゃ(別名なんきん)など、ひらがなの「ん」が重なる食べ物を食べて、運気を上げることを願う習慣があります。

また、かぼちゃにはβ-カロテンやビタミンCなどの栄養素が多く含まれ、冬の風邪予防にもよいため、「冬至にかぼちゃを食べると、風邪にかかりにくくなる」とも言われています。

他にも、ゆず湯に入ると同じく運を呼び込み、風邪にかかりにくくなると言われています。

今日の給食は、かぼちゃとゆずを使った献立でした。

しっかり食べて、身体を温め、運を呼び込みました。

令和7年12月19日(金)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*さわらの塩こうじ焼き

*れんこんのきんぴら

*そうめん汁

毎月19日は食育の日です。

兵庫県の郷土料理や特産品を使った献立が登場します。

今月は播州地区の特産品「揖保乃糸」を使ったそうめん汁でした。

揖保乃糸は、そうめんづくりに適した

・揖保川の水

・播州平野でとれる小麦

・赤穂の塩

を使い、豊かな気候風土を生かして約600年も前からつくられ続けています。

また今日はそうめん以外に、きんぴらに使われている「れんこん」も、兵庫県産のものでした。

兵庫県の恵みに感謝し、いただきました。

令和7年12月18日(木)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*鶏肉のチリソースあえ

*コールスローサラダ

*チンゲン菜のスープ

今日の鶏肉のチリソースあえのソースは、手作りしました。

細かく切ったねぎ、しょうが、にんにくを炒め、ケチャップをベースに砂糖やしょうゆ、少しのお酢を加え、辛みはトウバンジャンを少々入れました。

ケチャップがベースになっているので、見た目よりも辛さは控えめです。

チリソースは、中国・タイ・ベトナムなどのアジア圏で広く親しまれているソースです。

揚げ物にかけたり、サラダのドレッシングとして使用されたりします。

揚げたエビに、チリソースを和えた「エビチリ」などは、なじみがある人も多いのではないでしょうか。

今日は、揚げた鶏肉にチリソースを和えました。

辛味はほとんどなく、ごはんが進む味付けで、よく食べている様子でした。

令和7年12月17日(水)の給食

*わかめごはん

*牛乳

*肉じゃが煮

*豆腐のみそ汁

今日は、和食の献立でした。

肉じゃがに使用される肉の種類は地域によって異なり、一般的に西日本では牛肉、東日本では豚肉が好まれています。

西日本では、昔から農業のために牛を飼い、安くておいしい牛肉が手に入りやすかったためよく使われるようになったと言われています。

一方、関東では、農業に主に馬を使っていたため、牛肉よりも豚肉がよく使われるようになったそうです。

今日の給食の肉じゃがは、牛肉を使った西日本の肉じゃが煮でした。

今日はどのおかずも大変人気で、残菜がとても少なく、よく食べていました。

令和7年12月16日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*大根と豚肉のみそ煮

*かぼちゃのサラダ

*湯葉のすまし汁

今日の煮物に使った大根は、本校の校区でもある、たつの市御津町産のものでした。

たつの市御津町には、農作のために海の水を抜いて陸地にした「干拓地」があります。

揖保川の河口にある「干拓地」の「成山新田」では、大根やにんじんを多く栽培し、県内最大の産地とされています。

砂が混ざった土で大きく育ち、やわらかくて甘い大根ができます。

クラスを回ってこのことを伝えると、「〇〇くんが住んでるところ!」「僕が住んでるところです」など、自分の地元のものということで、少しうれしそうな様子でした。

令和7年12月15日(月)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*豚肉のパン粉焼き

*カラフルピーマンのソテー

*わかめのスープ

今日のソテーには、赤・黄・緑の3種類のピーマンを使いました。

ピーマンは、β-カロテンやビタミンCを多く含みます。

これらの栄養素は、免疫力を高め、風邪から体を守ってくれます。

β-カロテン:皮膚やのど・鼻の粘膜を強くする

ビタミンC:皮膚や血管を強くする

2学期も残り10日を切りました。

最後まで元気に過ごせるよう、しっかり食べて風邪に負けない体をつくりましょう。

令和7年12月12日(金)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*さばのソース焼き

*切干大根の煮物

*ほうれんそうのみそ汁

今日は和食の献立でした。

本校では和食の献立が人気で、今日も「さばがおいしかった!」「煮物がおいしかったです」など、様々な感想が聞かれました。

お昼の放送では「さば」についてお話ししました。

さばなど、魚に含まれる油は健康に良いとされています。

血液をサラサラにして詰まりにくくしてくれたり、脳を活性化する成分が入っていたりします。

これらの油は、豚肉や牛肉などの肉類にはほとんど含まれず、魚に多く含まれています。

今日のさばもよく脂がのっていて、おいしくいただきました。

令和7年12月11日(木)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*麻婆豆腐

*青じそ風味和え

*長ねぎのスープ

今日は中華の献立でした。

和え物は今年度初登場のメニューで、青じそ入りのドレッシングを使い、さっぱりと仕上げました。

お昼の放送では、青じそについてお話ししました。

青じそは薬味として使われることが多く、細かく刻んで色どりや香りを足してくれます。

また、刺身の盛りつけにも使われることが多く、魚のにおい消しや殺菌効果などがあります。

初登場の青じそ風味和えでしたが、ささみ肉が入るなどボリュームもあり、よく食べている様子でした。

令和7年12月10日(水)の給食

*もずくどんぶり

*ぎゅうにゅう

*ポテトサラダ

*大根のみそ汁

*みかんゼリー

今日は、冬が旬の食べ物として「大根」と「みかん」を取り入れました。

もずくどんぶりは、もずくとささみ、たくさんの野菜を、中華風に味付けしたもので、隠れファンも多い一品です。

お昼の放送では、旬についてお話ししました。

旬とは、食べ物が一番多く収穫され、新鮮でおいしく食べられる時期のことを言います。

おいしさのほかに、栄養価も高いなど、良いことがたくさんです。

冬が旬のものを食べて、季節を感じ、体も心も元気に過ごしましょう。

令和7年12月9日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*ポークビーンズ

*野菜のごまドレッシング和え

*コンソメスープ

今日は豆をたっぷり使った、ポークビーンズがメインの献立でした。

ポークビーンズは、アメリカの家庭料理で、豆と豚肉をトマトで煮込んだ料理です。

アメリカでは、白いんげん豆を使うことが多いですが、今日の給食では、大豆を使用しました。

大豆は、苦手とする児童生徒がやや多い食材です。

つかみにくい、食感や味が苦手などが理由として挙げられます。

しかし、栄養面で見ると、たんぱく質や食物繊維、ビタミン、ミネラル類も豊富に含むため、積極的に取り入れたい食材でもあります。

給食では煮物以外に、児童生徒が好むケチャップ味やカレー、サラダなどに取り入れるなどの工夫をしています。

令和7年12月6日(土)の給食

*カレーライス

*ジョア(ブルーベリー)

*鶏肉ときゅうりの甘酢あえ

今日は、小・中学部の西はりま祭でした。

食べやすいように、カレーライスの献立にしました。

お昼の放送では、乳酸菌についてお話ししました。

乳酸菌は私たちの腸にも存在し、外から入ってきた菌や毒を追い払ってくれます。

からだを守って健康にしてくれる菌なので、「善玉菌」とも呼ばれます。

風邪が流行る時期、乳酸菌を含むものを食べて、からだの内側(腸)から免疫力を高めていきましょう。

令和7年12月5日(金)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*白身魚フライ

*ひじきとツナのサラダ

*コーンスープ

今日はお昼の放送で、牛乳についてお話ししました。

給食に毎日牛乳がある理由は、カルシウムをしっかり摂るためです。

成長期には、骨を作る材料であるカルシウムがたくさん必要になります。

特に、中学部・高等部のみなさんが1日に必要な量は以下のとおりです。

中学部男子1000mg 女子800mg

高等部男子800mg 女子650mg

牛乳200mlには、カルシウムが226mgも含まれています。

寒くなってくると牛乳の消費量が減ると言われています。

家庭でも、シチューやグラタン、クラムチャウダー、ポタージュなど、温かい料理に取り入れてみてはいかがでしょうか。

令和7年12月4日(木)の給食

*パン

*牛乳

*野菜たっぷり焼きそば

*中華スープ

*いちごヨーグルト

今日のメインは焼きそばでした。

パンにはさんで焼きそばパンにできるように、パンの日に取り入れました。

パンや焼きそばの麵は、炭水化物が多い食べ物です。

炭水化物だけを食べ過ぎると、栄養バランスが悪くなり、エネルギーの摂りすぎ、肥満などにもつながります。

そのため、今日の焼きそばは、麺の量よりも野菜の量が多くなるようにしました。(献立名も”野菜たっぷり焼きそば”です)

たんぱく質は、焼きそばに豚肉を入れたり、デザートにヨーグルトを取り入れたりして補いました。

普段の食事も、栄養バランスを意識しましょう。

令和7年12月3日(水)の給食

*豚丼

*牛乳

*小松菜とちくわの和え物

*かぶの卵スープ

今日は秋~冬が旬のかぶを使ったスープでした。

かぶは淡泊な味わいなので、ベーコンや卵を加えて、うま味を足しました。

お昼の放送では、かぶについてお話ししました。

かぶは種類がとても多く、白色の他に赤色や紫色のかぶもあります。

大きさも様々で、小さいもので5cm程度のものから、大きいものでは30cm以上のものがあります。

今日の給食では、白色の直径10cm程度のかぶを使いました。

クラスを回っていると、「かぶはトロっとしていて柔らかい」といった感想が多く聞かれました。

令和7年12月2日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*鶏肉のバジルソース焼き

*白菜とベーコンの煮物

*トマトスープ

今日は白菜を使った煮物でした。

白菜は英語で「チャイニーズキャベッジ」と言います。

中国が原産地で、アジアの代表的な野菜です。

中国では八宝菜に使われたり、韓国ではキムチに使われたりなど、様々な料理、味付けで食べられます。

今日の給食ではベーコンと合わせた煮物として、一人当たり100g、全校で約30㎏の白菜を使いました。

30㎏の下処理は量も多く大変でしたが、加熱すると、かさが一気に減っていきました…。

白菜はかさが減る分、一度に多くの量を食べることができます。

野菜不足解消に、ぜひご家庭でも取り入れてみてください。

令和7年12月1日(月)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*豚肉と野菜の炒め物

*春雨サラダ

*じゃがいものみそ汁

今日から12月になりました。

12月の給食時間の目標は、「きちんと後片付けをする」です。

お昼の放送では、

・お皿にごはん粒やおかずが付いたまま食器を返さない

・箸やスプーンは向きをそろえてかごに入れる

・牛乳パックは折りたたんで返す

このようなことを意識して片付けをするように呼びかけました。

きちんと後片付けをすることで、その後に洗浄をする調理員さんが少しでも洗いやすくなります。

また、きれいな状態で食器類を返すことで調理員さんへ感謝の気持ちを表すこともできます。

片付けまでが「食事」です。意識して片付けをしましょう。

令和7年11月28日(金)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*鶏肉の照り焼き

*ツナサラダ

*かぼちゃのスープ

今日は、生のかぼちゃをたっぷり使ったスープでした。

かぼちゃは夏に収穫される野菜ですが、保管しておくことで甘みが増し、秋~冬でもおいしく食べられます。

緑黄色野菜のひとつで、風邪予防にも良いβ-カロテンが多く含まれています。

β-カロテンは、体内でビタミンAに変わり、のどや鼻などの粘膜を健やかに保つことに役立ちます。

寒くなり、風邪も流行ってきています。

かぼちゃなどの緑黄色野菜を食べて、からだの免疫力を高めていきましょう。

また、免疫力を高めるための食事について、12月の給食だよりにも詳しく載せていますので、ぜひご覧ください。

令和7年11月27日(木)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*鮭のもみじ焼き

*茎わかめのきんぴら

*厚揚げのみそ汁

今日は秋を意識した献立でした。

鮭のもみじ焼きは、マヨネーズとすりおろしたにんじんを混ぜ、もみじ色のソースをかけて焼いたものです。

にんじんやマヨネーズが苦手な児童生徒も、よく食べていました。

また、きんぴらには茎わかめを取り入れました。

普段食べ慣れているわかめは、植物でいう「葉」の部分です。

茎わかめはその名のとおり、わかめの「茎」の部分で、歯ごたえがあるのが特徴です。

今日は、ごぼうやこんにゃく、豚肉など、歯ごたえのある食材と組み合わせてきんぴらにしました。

令和7年11月26日(水)の給食

*ハヤシライス

*牛乳

*ブロッコリーのサラダ

*りんご(生)

今日は今年初登場のハヤシライスでした。

ハヤシライスもカレーライス同様、人気メニューです。

カレーライスよりもハヤシライスの方が好き、といった児童生徒もいました。

デザートには、生の果物として秋が旬のりんごを取り入れました。

衛生面を考慮して、専用の加工場で、皮と芯を取り除き、個包装してもらったものを納品していただきました。

また、のど詰め防止のため、必要に応じて担任がカットし、よく噛んで食べるように呼びかけました。

令和7年11月25日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*白菜と厚揚げの中華煮

*しゅうまい

*大根のすまし汁

今日は、これからの時期が旬の白菜を使った献立でした。

白菜は、大きくなるにつれて白い部分が太く伸びることから「白菜」と名づけられたそうです。

白菜などの冬野菜の多くは、霜にあたると甘くなる、と言われています。

これは、寒さから身を守るために、でんぷんを凍りにくい糖に変える性質があるからです。

これから寒さがさらに厳しくなってくるにつれて、冬野菜がおいしくなってきます。

給食にもたくさん取り入れていく予定です。お楽しみに。

令和7年11月21日(金)の給食

*ごはん

*牛乳

*さばの竜田揚げ

*小松菜のごま和え

*わかめとじゃがいものみそ汁

11月24日(月)は「いい日本食」の語呂合わせで、和食の日とされています。

和食は健康に良い食事の例として、世界からも注目されています。

和食によく使われ、健康に良い食材を覚える合言葉を知っていますか?

「まごわやさしい」です。

ま・・・豆

ご・・・ごま(種実類)

わ・・・わかめ(海藻類)

や・・・野菜

さ・・・魚(魚介類)

し・・・しいたけ(きのこ類)

い・・・いも

これらの食材を意識して使うことで、栄養バランスの良い食事を心がけることができます。

ぜひ覚えておいてくださいね。

令和7年11月20日(木)の給食

*パン

*ジョア(プレーン)

*ハムステーキ

*コーンサラダ

*さつまいものシチュー

今日は月に一回のパンの日でした。

シチューには、秋が旬の食べ物のさつまいもを取り入れました。

さつまいもは別名「甘藷(かんしょ)」とも言い、甘みがある芋です。

さつまいもの甘みを最大限に引き出す方法は、70℃くらいの温度でゆっくりじっくり加熱することです。

さつまいもに含まれるでんぷんを糖に変える酵素(β-アミラーゼ)が、70℃くらいで一番活発に働くからです。

さつまいもをよりおいしく、甘く食べるために、ぜひ覚えておいてくださいね。

令和7年11月19日(水)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*じゃぶ

*れんこんサラダ

*かまぼこのすまし汁

毎月19日は食育の日で、兵庫県の郷土料理や特産物を取り入れた献立です。

今月は、新温泉町の郷土料理「じゃぶ」でした。

「じゃぶ」という料理名は、豆腐や野菜から出た水分でじゃぶじゃぶ煮ることから名づけらました。

肉が手に入りにくい時代からのごちそうで、人々が集まるときにたくさん作ってふるまわれたそうです。

今日の給食のじゃぶは、兵庫県産の鶏肉と白菜、たまねぎ、白ねぎ、ごぼう、焼き豆腐、麩、しらたきをたっぷり使って煮込みました。

また、サラダに使用したれんこんも兵庫県産でした。

サラダも人気で、シャキシャキとした食感を好んでいる児童生徒が多かったです。

令和7年11月18日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*チャプチェ

*ほうれんそうのスープ

*ヨーグルト

今日は韓国料理のひとつ、チャプチェを取り入れました。

チャプチェとは、春雨と肉、野菜を炒めて味付けしたものです。

韓国では一般的な家庭料理で、お祝いなどのおめでたい席や、家族が集まるときなどにも食べられています。

お昼の放送では、春雨に関するクイズをしました。

春雨の原材料は何か・・・正解は芋や豆でした。

春雨は、じゃがいもやさつまいも、緑豆と呼ばれる豆のでんぷんから作られます。

本校では、噛み切りやすさを意識し、さつまいもとじゃがいものでんぷんを使って作られたものを使用しています。

令和7年11月17日(月)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*ハンバーグのきのこあんかけ

*たくあん和え

*豚汁

今日は秋を意識して、あんかけにきのこ(ぶなしめじ、えのきたけ)、豚汁にさつまいもを入れました。

お昼の放送では、たくあんについてクイズをしました。

たくあんは何の野菜からできている漬け物か・・・

正解は、大根でした。

たくあんは、大根を干して、砂糖や塩などをいれた「ぬか」に漬け込んで作ります。

今日は和え物に、食感のアクセントとして入れました。

令和7年11月14日(金)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*かぼちゃ入りオムレツ

*野菜ソテー

*ミネストローネ

緑黄色野菜は、野菜の中でもカロテンという栄養素を多く含むものをいいます。

今日の給食では、かぼちゃ・トマト・にんじん・パセリが緑黄色野菜でした。

カロテンは、体の中でビタミンAに変換され、目の健康や免疫力の維持などに関わります。

季節も変わり、風邪が流行る時期になっています。

カロテンをしっかりとって、免疫力を高めましょう。

令和7年11月13日(木)の給食

*キーマカレー

*牛乳

*キャベツとにんじんのサラダ

今日のカレーはいつものカレーと違い、少し水分量を少なく仕上げました。

キーマカレーの「キーマ」は、ひき肉を意味します。

キーマカレーとは、ひき肉を使ったカレーです。今日は鶏ひき肉を使用しました。

他にも、大豆・たまねぎ・にんじん・トマト・パセリを入れました。

トマトが入ることで酸味と甘味が加わり、少しマイルドな仕上がりになります。

みんな食欲旺盛に食べており、残菜はほとんどありませんでした。

令和7年11月12日(水)の給食

*中華どんぶり

*牛乳

*ツナと水菜のサラダ

*たまねぎのみそ汁

今日は、野菜をたっぷり使った献立でした。

中華どんぶりには、冬が旬の白菜をたっぷり使い、たまねぎ、たけのこ、にんじん、チンゲンサイ、干ししいたけ、ねぎなどの野菜も入れました。

サラダにも冬が旬の野菜として、大根と水菜を使いました。

水菜はもともと京都の伝統野菜です。

京都では古くから漬物や鍋料理に使われてきました。

「水菜が並び始めると冬本番」と言われるほど、寒い時期に味がよくなる野菜です。

今日はサラダに入れて、シャキシャキとした食感を残しました。

ツナとマヨネーズを使った味付けも好評で、「サラダがおいしかった」といった声がよく聞かれました。

令和7年11月11日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*豚肉のみそ焼き

*ひじきの炒め煮

*けんちん汁

今日は和食の献立でした。

ひじきの炒め煮には、大豆とにんじん、さやいんげん、ちくわを入れました。

普段なかなか食べる機会が少ないといった声も聞かれるひじきですが、

ひじきには、カルシウムや食物繊維が多く含まれています。

炒め煮の他にも、サラダ、ふりかけや混ぜごはん、ひじき入りのつくね、スパゲッティの具など、アレンジ次第で様々な方法で食べることができます。

ぜひ、ご家庭でも取り入れてほしいと思います。

令和7年11月10日(月)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*かつおのミンチカツ

*きゅうりの中華和え

*にら玉スープ

今日は、かつおのお話をしました。

かつおは旬が2回あり、

初夏が旬のかつおは「初がつお」

秋が旬のかつおは「戻りがつお」と言われます。

かつおは春から夏にかけて黒潮にのって南から北へ進みます。

秋になるとUターンして北から南へ戻ってきます。

ちょうど今の時期は「戻りがつお」の時期です。

かつおは時間が経つと固くなりやすいため、食べやすいようにミンチカツの形で取り入れました。

令和7年11月7日(金)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*鶏肉ときのこのトマト煮

*ビーフンサラダ

*野菜スープ

今日のトマト煮には、しめじとマッシュルームの2種類のきのこを入れました。

さらに、じゃがいもも入り、ボリュームのある一品でした。

また、今日の午前中にあった全校集会では、今月の目標「正しい姿勢で食べる」と、「食事の前の手洗い」について、栄養教諭から話をしました。

給食の時間には、「僕の姿勢見て!」「今日は姿勢を意識して、汁物を飲みました」「食器を持って食べました」など、報告してくれる児童生徒が多くいました。

背筋を伸ばして、食器を持って食べることを、引き続き意識してほしいと思います。

令和7年11月6日(木)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*チキン南蛮

*白菜の煮浸し

*麩とみつばのすまし汁

今日のチキン南蛮は、楽しみにしていた児童生徒が多く、人気メニューでした。

廊下ですれ違ったときに、「おいしかったよ」と言ってくれた児童生徒も多くいました。

チキン南蛮の「南蛮」は、ポルトガル人や、その文化を表します。

ポルトガル人がもたらした食文化の中で、唐辛子入りの甘酢に食材をつけて作る調理法を「南蛮漬け」と呼びます。

チキン南蛮は、鶏肉のから揚げを甘酢に漬けた料理です。

タルタルソースが添えられることもあります。

今日の給食にはタルタルソースを添えました。

クラスを回ると、タルタルソースあり派となし派が半分ずつくらいの割合でいて、好みは分かれている様子でした。

令和7年11月5日(水)の給食

*プルコギ丼

*牛乳

*まめまめサラダ

*じゃがいもとベーコンのスープ

今日のまめまめサラダには、2種類の豆を使用しました。

大豆と枝豆です。

実は、大豆と枝豆は同じ植物からできます。

7~8月ごろ、成熟していない段階で収穫すると「枝豆」になり、

収穫せず10月ごろまで育て続け乾燥させると「大豆」になります。

収穫する時期の違いで、色や味が変わるのは不思議ですね。

今日は、大豆と枝豆の違いを感じながら、サラダをいただきました。

令和7年11月4日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*鰆の西京焼き

*キャベツとツナの煮物

*ばち汁

今日から11月の給食が始まりました。

今月の給食時間の目標は「正しい姿勢で食べる」です。

食べるとき、

・背中を丸めて食器を持たずに食べている

・横やななめを向いている

・足を組んでいる

といった姿勢になっていないでしょうか?

姿勢が悪いとおなかが締めつけられ、食べ物の消化にも良くありません。

背筋を伸ばして、床に足の裏をつけて座り、食器を持って食べることを意識しましょう。

令和7年10月31日(金)の給食

*チキンライス

*牛乳

*ひじきとツナのサラダ

*かぼちゃのシチュー

今日はハロウィン献立でした。

ハロウィンはもともと、秋の収穫をお祝いし、悪魔祓いをする海外のお祭りです。

今では日本でも仮装をしたり、かぼちゃの飾りを見かけたりする楽しいイベントになっています。

ハロウィンといえば、かぼちゃに怖い顔を彫った「ジャック・オー・ランタン」が有名です。

実は、最初はかぼちゃではなく、かぶを使って作っていたそうです。

かぶよりもかぼちゃの方が手に入りやすかったため、かぼちゃが主流になっていきました。

今日はかぼちゃが入ったシチューを取り入れました。

また、オレンジ色のチキンライス、サラダには緑や黒(ひじき)を入れ、見た目からもハロウィンを感じられるようにしました。

令和7年10月30日(木)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*春巻き

*豆腐チャンプルー

*たまねぎの中華スープ

今日は、副菜に豆腐チャンプルーを取り入れました。

豆腐の他に、豚肉・卵・たまねぎ・にんじん・ピーマンを入れ、たんぱく質たっぷりの一品でした。

お昼の放送では、チャンプルーについてお話ししました。

チャンプルーとは、沖縄の方言で「ごちゃまぜ」という意味で、さまざまな食材を入れて炒めた料理です。

ゴーヤを使うときはゴーヤチャンプルー、そうめんを使うときはそうめんチャンプルーなど、メインで使う食材の名前を頭に付けます。

今日は豆腐がメイン食材なので、豆腐チャンプルーでした。

ゴーヤを入れてほしいなどの声もあったので、また来年の夏ごろの給食には、ゴーヤチャンプルーを取り入れてみようかなと思いました。

令和7年10月29日(水)の給食

*豚キムチ丼

*牛乳

*スパゲッティサラダ

*長ねぎのスープ

今日は水曜日で下校が14時のため、食べやすい丼ぶりのメニューでした。

豚キムチには、白菜キムチと豚肉、ほかにもたまねぎ、にんじん、ニラなど、野菜をたっぷり入れました。

キムチは韓国の伝統的な漬物です。乳酸菌が含まれ、おなかの調子をよくする「善玉菌」を増やす働きがあります。

また味は、唐辛子の辛さが効いています。

給食では小学部1年生~高等部3年生まで、幅広い年齢層の児童生徒が食べるので、辛みの調整にいつも悩みます。

今日はどの学部もよく食べていて残菜も少なく、「辛さもちょうどよくておいしかった!」といった感想も聞かれました。

令和7年10月28日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*大根と豚肉のみそ煮

*小松菜の和え物

*豆腐のすまし汁

*さつまポテト

今日は、兵庫県産の食材が多く使われた給食でした。

煮物に使った大根と豚肉、和え物に使った小松菜とゆず果汁が兵庫県産でした。

また、秋を意識して、スイートポテト風のデザートを取り入れました。

実は、スイートポテトは日本発祥のデザートです。

明治時代に東京にある洋菓子屋が、日本人になじみのあるさつまいもと、砂糖や牛乳を混ぜて作ったのが始まりだそうです。

今日は、のどに詰まらないように、ゆっくり牛乳と一緒に食べるとよりおいしいよ、と声掛けをして回りました。

さつまポテトを前日から楽しみにしていた児童生徒もいて、一口ずつゆっくり味わいながら、嬉しそうに食べていました。

令和7年10月27日(月)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*コロッケ

*鶏肉ときゅうりの甘酢あえ

*野菜と豆のトマトスープ

今日はメインがコロッケで、たんぱく質が少なかったため、和え物に鶏ささみ肉を入れたり、スープに大豆を入れたりして補いました。

お昼の放送では、じゃがいもについてお話ししました。

じゃがいもは植物のどの部分を食べているか・・・

土に埋まっているので根っこかと思いきや、実は茎の部分を食べています。

地下に埋まった茎の部分が膨らんで、じゃがいもになります。

同じいもでも、さつまいもは根っこの部分を食べるいもです。

さつまいもは今が収穫の時期です。

授業で収穫するときにぜひ、観察してみてくださいね。

令和7年10月24日(金)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*あじのパン粉焼き

*切干大根の煮物

*のっぺい汁

今日のパン粉焼きは、マヨネーズと粉チーズ、パセリを混ぜたソースをあじに塗り、パン粉をまぶしてオーブンで焼きました。

焼くことで、油で揚げるよりヘルシーに仕上がります。

のっぺい汁は、少しとろみのついた汁です。

汁にとろみをつけることで、冷めにくく温かい状態を保つことができます。

全国的に親しまれている郷土料理で、冬場に体を温める料理として食べられてきました。

また、だしに野菜やきのこから出たうま味も合わさり、素材のうま味を感じられる汁になっています。

今週に入り、急に肌寒くなってきました。

温かいものを食べて、内側からも体を温めてほしいと思います。

令和7年10月23日(木)の給食

*パン

*マーマレードジャム

*牛乳

*ハニーマスタードチキン

*ハムサラダ

*ABCスープ

今日は月に1回のパンの日でした。

ハニーマスタードチキンは、しょうゆ・みりん・はちみつ・粒マスタードを混ぜたタレに鶏肉を漬け込み、焼き上げました。

マスタードといえば辛いイメージがありますが、日本のからしよりも、マスタードの辛みはマイルドです。

さらに今日は甘いはちみつと組み合わせたため、小学部の児童も「辛くなかった!」と言って、よく食べていました。

令和7年10月22日(水)の給食

*鮭とわかめの混ぜごはん

*牛乳

*五目煮豆

*かきたま汁

*りんごゼリー

今日の混ぜごはんには、秋が旬の魚「鮭」を使用しました。

鮭のきれいなオレンジっぽいピンク色と、わかめの深緑色で、見た目からも秋を感じられるようにしました。

味覚に加え、視覚からも秋を味わうことができました。

五目煮豆は、箸を使う練習をしている児童生徒にとって、良い練習になったようで、一生懸命頑張ってつかんでいました。

また、れんこんや平天など、歯応えのある食材も多く取り入れたため、今月の目標「よく噛んで食べる」も実践できている様子でした。

令和7年10月21日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*豚肉のねぎ塩炒め

*ごぼうサラダ

*さつまいものみそ汁

今日は、食物繊維たっぷりの献立でした。

サラダに使われている「ごぼう」や、みそ汁の具の「さつまいも」には、食物繊維が多く含まれています。

また、毎日給食に出る麦入りごはんや、海藻類、豆類、きのこ類、野菜類、果物類にも多く含まれています。

食物繊維は、おなかの中をきれいにしてくれたり、満腹感を感じて食べ過ぎを防いでくれたりします。

今日のごぼうサラダは、ツナを入れてごま風味の味付けにしました。

食べやすかったようで、「これまた出る?」と聞いてくれた児童もいました。

令和7年10月20日(月)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*ミートグラタン

*グリーンサラダ

*きのこのクリームスープ

今日のミートグラタンは、牛と豚の合いびき肉を使いました。

また、味付けはケチャップをベースに、赤ワイン、砂糖、ウスターソースを入れました。

お昼の放送では、ケチャップについてお話ししました。

ケチャップには、普段生で食べるトマトとは別品種の、調理用トマトが使われます。

調理用トマトには「リコピン」という栄養素が、生で食べるトマトに比べて2~3倍多く含まれています。

トマトを生のまま食べるほかに、ケチャップやトマト缶詰など、トマト調味料を上手に使って栄養をとることもできるので、ぜひ、ご家庭でも取り入れてみてください。

(※ただし、使い過ぎは塩分の取り過ぎにつながるため、要注意です。)

令和7年10月17日(金)の給食

*とふめし

*牛乳

*さばの塩焼き

*ブロッコリーのからし和え

*大根のみそ汁

毎月19日は食育の日です。

兵庫県の郷土料理や特産品を使った献立が登場します。

今月は、丹波篠山市の郷土料理「とふめし」でした。

とふめしは、漢字で書くと「豆腐飯」で、ゆでた豆腐やにんじん、ごぼう、さばの水煮などを炒め、炊き立てのご飯に混ぜた料理です。

給食では、だしとしょうゆでご飯を炊き、具は別に炒めて調味し、最後に混ぜ合わせました。

地域の人々が集まる際に、たくさんの料理を用意することが大変だったので、長老が「おかずとごはんを混ぜて作ればよいのでは」と、提案したことから生まれたそうです。

本場のとふめしにはさばの水煮が入りますが、今日の給食では、さばの塩焼きを提供し、自分でさばの身をほぐして、混ぜて食べる形にしました。

令和7年10月16日(木)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*ポークソテーアップルソースがけ

*枝豆サラダ

*野菜スープ

今日のポークソテーのソースには、りんごを使いました。

りんごに含まれる「りんご酸」には、肉を柔らかくする効果があります。

生で食べるのも良いですが、今日のようにソースに入れたり、ジャムやコンポート、アップルパイなど、加熱して食べてもおいしくいただけます。

りんごの旬は秋で、これから多く出回ります。

ぜひ、様々な方法でりんごを食べてみてください。

令和7年10月15日(水)の給食

*ビビンバ

*牛乳

*春雨サラダ

*わかめスープ

今日は、丼物ということで、いつもよりごはんが進んでいる様子でした。

お昼の放送では、「食欲の秋」についてお話ししました。

秋は米や野菜・果物など、作物が多く実る時期で、おいしいものがたくさん出回ります。

旬のものは旬のうちに、多くの食材が旬を迎える秋はいつもより食欲が増す、といったことから「食欲の秋」と呼ばれるようになりました。

過ごしやすい気候になってきたこともあり、食欲がわいてくる人も多いのではないでしょうか。

おいしいものが食べられるのは、一生懸命作物を作ってくれる農家さんや、料理を作ってくれる人のおかげです。

改めて、食べられることに感謝し、いただきましょう。

令和7年10月14日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*鶏肉の香味焼き

*大根サラダ

*たまねぎのみそ汁

鶏肉の香味焼きは、白ねぎとごま油、しょうゆ、砂糖を使ったタレに漬け込んで、焼き上げました。

給食では「鶏もも肉」を使っています。

皮は脂身が多いことと、飲み込みにくさを考慮して、皮なしを精肉店に依頼しています。

また今日は、小学部6年生が明後日からの修学旅行に向けて、配膳活動の学習を行いました。

トング、おたま、しゃもじを使って、自分の食べられる量を盛りつけました。

令和7年10月10日(金)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*鮭のみそバター焼き

*ほうれんそうのソテー

*白菜のスープ

今日、10月10日は目の愛護デーです。

「10,10」を横に倒すと、まゆ毛と目に見えることから、記念日とされています。

今日の給食は、目の愛護デー献立として、目の健康に良い食べ物を多く取り入れました。

・ほうれんそうやにんじんなどの緑黄色野菜には「β-カロテン」

・鮭には「アスタキサンチン」

が、それぞれ多く含まれています。

長時間のゲームやスマートフォンの使用で目を使い過ぎていませんか?

普段の生活でも目を大切にするよう、心がけましょう。

令和7年10月9日(木)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*ホイコーロー

*さつまいものサラダ

*えのきたけのすまし汁

今日は、秋が旬のさつまいもを使ったサラダを取り入れました。

さつまいものサラダには、さつまいもの他にきゅうりとたまねぎ、サイコロ状のハムを入れました。

さつまいもは甘く、「普段はきゅうりが苦手だけど、さつまいもと一緒なら食べられた」といった生徒もいました。

現在、授業の中でさつまいもを栽培している学部やクラスも多くあるため、みんなが育てている品種は何ですか?とたずねて回りました。

紅あずま、シルクスイート、安納芋など、クラスごとにさまざまな品種を育てているようでした。

これから収穫の時期が楽しみですね。

令和7年10月8日(水)の給食

*ごはん

*牛乳

*親子煮

*キャベツとちくわの和え物

*もやしのみそ汁

今日は月に一度の白ごはんの日でした。

「米」という字は「八十八」という文字からつくられたと言われています。

米ができるまでに88回もの手間がかかる、というところから来ています。

稲を育てて米を収穫するまでには、たくさんの時間と手間がかかります。

お昼の放送では、普段、ごはんのお椀がきれいになっているかをふりかえり、一粒残さず、大切に食べるように伝えました。

令和7年10月7日(火)の給食

*さんまのかば焼き丼

*牛乳

*ごま酢和え

*かまぼこのすまし汁

*お月見ゼリー

昨日、10月6日(月)は中秋の名月、十五夜でした。

そこで、秋を意識した献立を取り入れました。

さんまは秋が旬の魚です。

ここ数年はさんまの水揚量が減少し、価格の面からも、数量確保の面からも、給食に取り入れにくい状況が続いています。

今年は数量が確保でき、給食に取り入れることができました。

お皿からはみ出るほどのさんまのかば焼きの大きさに、高等部からは「豪華だ!すごい大きい!」などの声が聞かれました。

(小学部は2~3切れにカットして提供しました)

また、小骨が多い魚のため、油で揚げてパリッとさせることで、骨ごと食べられるように工夫しました。

お昼の放送などでも、小骨に注意してよく噛んで食べるように声掛けをしました。

残飯はほとんどなく、骨に注意しながら、みんなよく食べていました。

食べる機会の少なくなってきているさんまを味わえた、貴重な経験になったのではないかなと思います。

令和7年10月4日(土)の給食

*カレーライス

*ジョア(ストロベリー)

*コールスローサラダ

*柿

今日は、小・中学部の運動会の日で、給食がありました。

デザートには秋が旬の果物、柿を取り入れました。

柿には甘柿と渋柿があります。

甘柿はその名の通り甘く、そのまま食べることができます。

渋柿は渋みの元である「タンニン」が多く含まれるため、アルコールや炭酸ガスで渋みを抜いたり、干し柿にして食べたりすることが多いです。

今日の柿は、奈良県産の平核無柿(ひらたねなしがき)という渋柿でした。

渋みを抜く処理がされ、甘みもありおいしくいただきました。

令和7年10月3日(金)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*煮込みハンバーグ

*キャベツの甘酢あえ

*レタスのスープ

今日の煮込みハンバーグのソースには、秋を意識して、きのこを2種類入れました。(マッシュルーム、しめじ)

細かく刻んであったので、きのこの香りがソース全体に広がっていました。

また、給食のハンバーグは、豆腐が入っています。

豆腐が入ることで、食べたときの食感がふわっとやわらかく、冷めても固まりにくいです。

中学部の生徒が以前、「給食のハンバーグはなんで柔らかいんですか?」と質問してくれたこともあり、今回、全校に向けてお昼の放送でお話しました。

令和7年10月2日(木)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*チキンカツ

*チーズサラダ

*みそけんちん

今月の給食時間の目標は「よく噛んで食べる」です。

今日は、噛み応えのあるチキンカツを取り入れました。

また歯や骨をつくるもとになる、カルシウムを多く含むチーズを使ったサラダも取り入れました。

チーズは、牛乳に酸や酵素を入れて固めて作られます。

100gのチーズを作るために、1000mlの牛乳が必要と言われています。

牛乳の栄養が凝縮されたチーズは、カルシウムを摂取するのによい食材です。

(ただし、食べ過ぎは脂質や塩分の取り過ぎになるので要注意です)

今日は、小さく5㎜程度にカットされたチーズを使いました。

他にも大豆、ハム、ブロッコリー、きゅうり、にんじんなども入れて、食べ応えのあるサラダにしました。

令和7年10月1日(水)の給食

*鶏ごぼう丼

*牛乳

*豆腐サラダ

*キムチスープ

今日から10月になりました。

10月の給食時間の目標は「よく噛んで食べる」です。

みなさんは一口につきどれくらい噛んでいますか?

クラスを回って尋ねると、「10回くらいかな」「あまり噛んでいません」といった答えが返ってきました。

給食を食べる時間が10分もかからない、といった生徒もいます。

よく噛んで食べることは、体にとって大切です。

・消化をしやすくする

・脳の活性化

・食べ過ぎ防止(肥満防止)

・むし歯予防(口腔内の清潔)

・歯やあごの成長を促す など

今月は、給食や家での食事で、よく噛んで食べることを意識してみましょう。

令和7年9月30日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*いわしのチーズ焼き

*きんぴら大豆

*麩のみそ汁

10月4日は104(いわし)の語呂合わせで、いわしの日です。

少し早いですが、その日にちなんで、いわしを使った献立を取り入れました。

いわしは漢字で「魚」へんに「弱」と書きます。

傷つきやすく、水揚げしてもすぐに弱ってしまうことが由来だそうです。

弱い魚と言われるいわしですが、私たちにとっては、骨や歯を強くするカルシウムやビタミンDが多く含まれる最強な食材です。

いわしのチーズ焼きでは、チーズも加えることで、さらにカルシウムたっぷりの一品になります。

「ソースはどうやって作りますか?」「おいしかったので、おかわりしました」など、多くの感想が聞かれました。

楽メで配信した10月の給食だよりに、おうちでも作れる簡単レシピを掲載していますので、ぜひ作ってみてください。

令和7年9月29日(月)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*鶏肉のバーベキューソース

*にんじんしりしり

*にら玉スープ

にんじんしりしりは人気メニューのひとつで、ごはんも進む一品です。

お昼の放送では、にんじんしりしりに関するクイズをしました。

「しりしり」は沖縄県の方言で何の音を表しているか・・・

正解は「すりおろす動作」、すりおろす時の音の「すりすり」から来ている、でした。

にんじんを穴の開いたおろし器で千切り状にすりおろし、炒めて卵でとじた料理を「にんじんしりしり」と言います。

今日の給食では、にんじんを約20㎏分、機械で千切り状に細くカットしました。

また本校では、アレルギー等を考慮して卵を使用せず、コーン、ツナを入れて彩りをよくしています。

令和7年9月26日(金)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*チリコンカン

*いろどりサラダ

*コンソメスープ

今日は豆をたくさん使った献立でした。

チリコンカンには大豆、サラダには枝豆が入っていました。

大豆や枝豆には、肉や魚と同じく、体をつくるもとになる「たんぱく質」が多く含まれています。

たんぱく質の他にも、ビタミンB群やカルシウム、鉄、食物繊維なども含み、栄養たっぷりな食品です。

一方、苦手とする児童生徒が多い食品でもあるため、

チリコンカンはケチャップで味つけし、ひき肉やソーセージと混ぜて、豆を食べやすい給食メニューとして提供しました。

令和7年9月25日(木)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*厚揚げとキャベツの肉みそ炒め

*ビーフンサラダ

*さつまいものみそ汁

今日の肉みそ炒めの味付けには、赤みそを使いました。

高等部では「今日はみそを使っていますか?」と質問してくれた生徒もいて、よく味わって食べていました。

みそ汁には、秋を感じられるように、さつまいもを取り入れました。

お昼の放送では、ビーフンについてお話ししました。

ビーフンは米から作られた麺です。

中国で生まれた麺で、小麦粉があまりとれず、米がたくさんとれる地域で作られるようになりました。

米はごはんとして食べるほかにも、ビーフン・もち・団子・せんべいなど、いろんな形で食べられています。

令和7年9月24日(水)の給食

*チャーハン

*牛乳

*しゅうまい

*ボイル野菜

*中華スープ

今日は中華のメニューでした。

給食では300人分のチャーハンを一度に炒めることは難しいので、

炒めた具材を4~5回に分けて、炊きあがったごはんに混ぜ込んで作りました。

具材として、たまねぎ、にんじん、コーン、ねぎ、焼き豚を入れました。

暑さや疲れで食欲が落ちやすい時期は、丼や混ぜごはんなどを取り入れると、ごはんが食べやすくなります。

給食の残菜を見ても、そういったメニューの日の方が、ごはんをよく食べています。

今日のチャーハンも食べやすかったようで、とても人気で、「おいしかったです」と言った感想が多く聞かれました。

令和7年9月22日(月)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*あじのねぎみそ焼き

*ポテトサラダ

*豆腐のすまし汁

あじのねぎみそ焼きは、初登場のメニューでした。

ごはんの進む味つけで、よく食べている様子でした。

お昼の放送では、明日の秋分の日についてお話ししました。

明日は秋分の日で、この日を境にだんだんと昼が短くなっていきます。

また、秋分の日を中日とした一週間は、秋の彼岸にあたります。

この時期には、ご先祖様への感謝と家族の健康を願い、「おはぎ」を供える風習があります。

明日はおうちでおはぎをお供えし、家族で食べてみてはいかがでしょうか?

令和7年9月19日(金)の給食

*かつめし

*野菜ジュース

*きのこのみそ汁

*ヨーグルト

毎月19日は食育の日で、兵庫県の郷土料理や特産物を取り入れた献立です。

今月は、加古川市のご当地グルメ「かつめし」でした。

かつめしは、戦後、加古川駅前の食堂で生まれた料理です。

カツを乗せるお皿が足りなくなり、ごはん・カツ・タレを一緒の皿に乗せたことが始まりと言われています。

「お箸で気軽に食べることができる洋食」がコンセプトで、

平らなお皿に盛られていること、お箸で食べることとされています。

今日の給食でも、平らなお皿とお箸を使う配膳にしました。

また、カツとタレにもこだわり、カツは一枚ずつパン粉をつけて揚げ、タレもデミグラスソースをベースに手作りしました。

令和7年9月18日(木)の給食

*パン

*りんごジャム

*ジョア(ブルーベリー)

*ハムステーキ

*ブロッコリーのサラダ

*キャベツのクリームスープ

今日は月に一度のパンの日でした。

ジャムには秋~冬に旬を迎えるりんごを取り入れました。

りんごは青森県が日本一の生産量で、長野県、岩手県なども産地として有名です。

涼しく、雨があまり降らない地域でよく育ちます。

これからの時期、スーパーなどでもよく出回るようになるので、ぜひ産地もチェックしてみてください。

令和7年9月17日(水)の給食

*ゆかりごはん

*牛乳

*たまご焼き

*和風ジャーマンポテト

*豚汁

今日は全体的に和風にまとめた献立でした。

お昼の放送では、ジャーマンポテトについてお話ししました。

ジャーマンポテトの「ジャーマン」はドイツを意味します。

ドイツは、ヨーロッパにあるアルプスの山に囲まれた国で、あまり作物が採れず、やせた土地でも作りやすく保存もできるじゃがいもが昔からよく食べられてきた文化があります。

じゃがいも料理が多くあり、その中でも、じゃがいもとベーコンを一緒に炒めた料理を、日本でジャーマンポテトと呼ぶようになったそうです。

今日の給食のジャーマンポテトには、あおさを入れ、磯の風味を効かせて和風に仕上げました。

令和7年9月16日(火)の給食

*ごはん

*牛乳

*さばのソース焼き

*冬瓜のそぼろ煮

*けんちん汁

今日は季節の野菜「冬瓜」を使った献立でした。

冬瓜はウリ科の植物で、夏に収穫したものが冬まで保存できることから「冬瓜(とうがん)」と呼ばれています。

ラグビーボールのような形をしていて、緑色の皮をむいて中の白い部分を食べます。

見た目は大根に似ていますが、食感が異なります。

今日はけんちん汁に大根を入れ、冬瓜と食べ比べて食感の違いを楽しむように、お昼の放送で伝えました。

教室を回ると、「冬瓜の方がなめらかだった。」「普段なかなか食べないので食べられてよかった。おかわりしました。」「違いはちょっと分からなかったです。」など、冬瓜を食べた感想が多く聞かれました。

令和7年9月12日(金)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*鶏肉のレモン漬け

*野菜のからし和え

*平天のすまし汁

今日は鶏肉のレモン漬けが人気でした。

砂糖としょうゆ、レモン果汁で作ったタレを、揚げた鶏肉に絡めた料理です。

レモンの酸っぱい味の正体は「クエン酸」です。

「クエン酸」は、運動などで疲れた身体を回復させるときに役立ちます。

運動会の練習や、2学期が始まってからの疲れが出てくる時期のため、献立に取り入れました。

明日から三連休です。

三食の食事を中心に生活リズムを整え、夜はしっかり寝て身体を休めてくださいね。

令和7年9月11日(木)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*豚肉のしょうが炒め

*マカロニサラダ

*厚揚げのみそ汁

今日の豚肉のしょうが炒めには、りんごジュースを隠し味で入れました。

りんごジュースの甘みと香りがおいしさを引き立ててくれます。

ある教室でそのことを伝えると驚いた様子で、「言われてみればそうかも」や「りんごジュースの味がする」と、改めて味わって食べている様子でした。

お昼の放送では、豚肉についてお話ししました。

豚肉には、ビタミンB₁が豊富に含まれています。

ビタミンB₁は、糖質をエネルギーに変え、疲れをとるために重要な働きをします。

さらにビタミンB₁は、にんにくやたまねぎに含まれる「アリシン」と一緒に摂取すると、より吸収されやすくなります。

【豚肉】 × 【にんにく、たまねぎ、ねぎ、ニラなど】

ぜひおうちでもこの組み合わせを取り入れてみてください。

令和7年9月10日(水)の給食

*カレーライス

*牛乳

*にんじんとキャベツのサラダ

*冷凍みかん

今日は大人気のカレーライスでした。

また、デザートは暑い時期にぴったりの冷凍みかんでした。

ひんやりと食べごろになるように逆算し、約3時間前に冷凍庫から出しておきました。

クラスで食べるころには、程よく解凍できていてよかったです。

冷凍みかんは、もともと駅の売店で列車のお客様向けに売られたのが始まりだったそうです。

冷房がない時代の暑さ対策もあり、その後学校給食にも登場し、夏の定番デザートとなっていきました。

最近では、教室に冷房があるため、冷凍みかんで体を冷やすという感じではなくなってきているのかなと思いつつ、暑い時期限定のお楽しみデザートとして給食に取り入れました。

令和7年9月9日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*赤魚のから揚げ(添えきゅうり)

*いんげんのごま和え

*さつま汁

※9月5日(金)の臨時休校に伴い、献立の内容を一部変更しています。

今日は、赤魚のから揚げが人気でした。

しょうゆ、みりん、しょうがで下味をつけて揚げました。

赤魚といえば煮つけのイメージがありますが、揚げ物でもおいしく食べられます。

また、お昼の放送では「さやいんげん」についてお話ししました。

さやいんげんは、いんげん豆がまだ完全に成長する前に収穫し、さやごと食べる野菜です。

成長が早く、年に3回も収穫できることから、関西では三度豆とも呼ばれます。

6~9月ごろが旬の夏野菜のひとつです。

今日はちくわ、にんじんとともにごま和えにしておいしくいただきました。

令和7年9月8日(月)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*おろしハンバーグ

*ひじきの炒め煮

*わかめのみそ汁

※9月5日(金)の臨時休校に伴い、献立内容を一部変更しています。

今日のハンバーグのソースは、大根おろしを使ったものでした。

お肉と大根おろしを一緒に食べると、油の消化を助け、味もさっぱりとして食べやすくなります。

また、大根おろしは糖質やたんぱく質の消化も助けてくれます。

暑い日が続き、お疲れ気味の胃腸を助けてくれるのに取り入れたい食材です。

調理室では、大根約9.5㎏を機械で一本ずつすりおろしました。

できたソースには片栗粉で少しとろみをつけ、ハンバーグと絡みやすくなるように工夫しています。

令和7年9月4日(木)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*豚肉のカレー風味やき

*コーンサラダ

*ミネストローネ

今日の献立は、まだまだ暑い日が続く中でも食べやすいメニューを意識して取り入れました。

豚肉はカレー粉を効かせた味付けで、香辛料によって胃腸を刺激し、食欲がわくようにしました。

コーンサラダやミネストローネは酸味を効かせ、さっぱりと食べられるようにしました。

今日はどのメニューもよく食べている様子で、残食も少なかったです。

特に豚肉のカレー風味焼きは、ごはんも進む味付けで、好評でした。

令和7年9月3日(水)の給食

*肉みそどんぶり

*牛乳

*きゅうりの中華サラダ

*春雨のスープ

今日から2学期の給食が始まりました。

今月の給食時間の目標は「好き嫌いせずなんでも食べる」です。

給食には10種類以上、多い日には20種類ほどの食べ物が使われています。

食べ物はそれぞれ含まれる栄養素が違うので、いろんな食べ物を組み合わせて食べることで、バランスよく栄養をとることができます。

苦手な食べ物があるときに、全く食べないのではなく、ひと口ずつでもよいので食べてみましょう。

まだまだ暑い日が続きます。水分補給をしっかりしつつ、三食食べて暑さに負けない体をつくりましょう。

令和7年7月17日(木)の給食

*そばめし

*牛乳

*にんじんと鶏肉のサラダ

*麩のすまし汁

*アイスデザート

毎月19日は食育の日です。兵庫県の郷土料理や特産物が登場します。

(19日は給食がないため、今日の給食で取り入れています)

今月は神戸市長田区発祥の「そばめし」でした。

そばめしは、細かく刻んだソース焼きそばとごはんを、鉄板で一緒に炒めた料理です。

給食では約300人分のそばめしを一度に作ることができません。

そのため、大きな釜で焼きそばを作り、炊きあがったごはんと4回に分けて混ぜ込みました。

また、今日は1学期最後の給食ということで、デザートにはアイスデザート(チョコ味)を取り入れました。

楽しみにしていた児童生徒も多く、何日も前から「アイスはどんな味?」「アイス楽しみ!」という声を多く聞いていました。

冷凍庫から出すタイミングを考慮し、程よく溶けた、冷たい状態で食べることができたようでした。

溶けてもムースとして食べられるアイスだったので、ムースとしておいしく食べている児童生徒もいました。

明後日からは夏休みに入ります。給食はしばらくお休みですが、

夏休み中の食事に困ったときは、給食の献立も参考にしていただければと思います。

令和7年7月16日(水)の給食

*夏野菜カレー

*牛乳

*ブロッコリーのサラダ

今日の夏野菜カレーには、夏野菜が4つ入っていました。

なす、かぼちゃ、トマト、えだまめです。

夏野菜の特徴として、

・水分やカリウムを多く含んでいる

・夏バテを予防するビタミン類を多く含む(ビタミンC、ビタミンB群など)

などがあります。

高等部では給食に替えて、調理実習で自分たちが栽培した夏野菜を使って夏野菜カレーを作った学年・クラスもありました。

ズッキーニやピーマンを入れるなど、給食とはまた違った夏野菜カレーが出来上がっていました。

夏野菜をしっかり食べて、夏の暑さを乗り切りましょう。

令和7年7月15日(火)の給食

*麦入りごはん

*ジョア(ブルーベリー)

*あじの南蛮漬け

*かぼちゃサラダ

*わかめのみそ汁

あじは夏においしい魚のひとつです。

「あじ」という名前は、味がおいしいから付いたという説があります。

あじは青魚と言われ、背中側が青く、おなか側が白っぽい色をしています。

背中側が青いことで、空から見たときに海の色と同化して鳥などに狙われにくく、身を守ることができるようになっています。

青魚には、脳の働きを助けるDHA、血液をサラサラにするEPAなどの脂肪酸が多く含まれています。

今日の南蛮漬けは、あじを油で揚げ、さっぱりとした南蛮ダレをかけました。

令和7年7月14日(月)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*鶏肉の照り焼き

*ほうれんそうのソテー

*コーンポタージュ

とうもろこしは夏が旬の野菜です。

収穫したばかりのとうもろこしには、1本あたり約600ほど粒があります。

また、とうもろこしの粒とひげの数は一致するので、ひげも約600本あります。

給食で使用しているのは、一粒ずつばらばらになった状態のものや、クリームコーン(ペースト状にしたもの)が多いです。

今日のスープはたまねぎ、にんじん、じゃがいもを具材に、クリームコーンと牛乳を入れ、コンソメで味をととのえました。

令和7年7月11日(金)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*鰆の西京焼き

*ごま酢和え

*豚汁

今日は和食の献立でした。

最近、暑さで疲れが溜まっている、食欲が落ちているなどはないでしょうか?

夏バテ予防の食事のポイント

・旬のものを取り入れる(夏野菜、フルーツなど)

・ビタミンB₁を多く含む食材をとる(豚肉、うなぎ、納豆など)

・鉄分を意識してとる(赤身の肉や魚、貝類、ほうれん草、海藻など)

・香辛料や酸味を取り入れ、胃腸を動かす

給食も、これらのポイントを意識して献立を考えました。

また、汁物は汗で失われた水分と塩分を補給するのにも大切です。

しっかり食べて、暑さに負けないからだをつくりましょう。

令和7年7月10日(木)の給食

*パン

*牛乳

*かぼちゃコロッケ

*ラタトゥイユ

*野菜スープ

今日は月に1回のパンの日でした。

夏野菜をたくさん取り入れた献立にしました。

ラタトゥイユは、夏野菜を煮込んだフランス南部の郷土料理です。

今日の給食のラタトゥイユには、トマト、なす、ズッキーニを夏野菜として使いました。

他にもソーセージ、にんにく、たまねぎを入れて煮込みました。

また、コロッケに使われているかぼちゃも夏野菜のひとつです。

トマト、なす、ズッキーニなどの夏野菜は、農園で栽培・収穫している学部・学年もあります。

給食にもいろんな料理の材料として登場している夏野菜です。より身近に夏野菜を感じ、味わう機会となればいいなと思います。

令和7年7月9日(水)の給食

*タコライス

*牛乳

*ゴーヤサラダ

*もずくのスープ

今日は沖縄県を意識した献立でした。

タコライスは沖縄県で生まれた料理です。

メキシコ料理の「タコス」の具をご飯にのせて食べたのが始まりだそうです。

タコライスのタコを、海産物のタコと予想していた児童生徒もいて、タコスという料理名からきているよとお話ししました。

また、今日は他にも「ゴーヤ」や「もずく」など、沖縄県の特産物を取り入れました。

沖縄県のような暑い地域の食文化には、暑さを乗り切るための工夫があります。

給食でも、暑い時期に食べやすいものや食欲がわくようなものを意識して取り入れています。

暑さが厳しいですが、しっかり食べて健康を保ちましょう。

令和7年7月8日(火)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*豚肉と野菜の炒め物

*ビーフンサラダ

*冬瓜汁

今日は、夏が旬の野菜「冬瓜(とうがん)」を使いました。

名前に”冬”という字が入っているから冬が旬の食べ物かな、と思いますが、実は夏が旬の食べ物です。

冬瓜はとても長持ちする野菜で、夏に収穫し、切らずに置いておくと冬まで保存できます。

昔は保存して冬に食べていたことから「冬瓜(とうがん)」という名前がついたそうです。

冬瓜は、からだの中にたまった水分を外に出してくれるカリウムが豊富に含まれています。

そのため、夏のむくみ解消にも良い食べ物です。

たんぱくな味わいなので、今日の汁には鶏肉も入れてうま味をプラスし、食べやすくしました。

令和7年7月7日(月)の給食

*ちらし寿司

*牛乳

*星のハンバーグ

*オクラとそうめんのすまし汁

*七夕ゼリー

今日は7月7日、七夕にちなんだ献立でした。

七夕の行事食として「そうめん」を食べる風習があります。

そうめんを織物が得意な織姫が使う糸に見立てて、

「物事が上達しますように」という願いを込めて食べられるようになったそうです。

今日のすまし汁は、そうめんのほかに星型のオクラも入れて、天の川をイメージしました。

またハンバーグやゼリーにも星形を取り入れました。

今日の夜は天の川が見られるでしょうか。

ぜひ、星空を眺めてみてはいかがでしょうか?

令和7年7月4日(金)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*ポークソテーパイナップルソースかけ

*ツナサラダ

*チンゲン菜のスープ

今日は夏を意識して、パイナップルをソースに取り入れました。

パイナップルには「ブロメライン」という、たんぱく質を分解する酵素が多く含まれています。

パイナップルが虫などから身を守るために作り出しているそうです。

調理の面では、お肉を柔らかくしたり、消化をしやすくしたりするのに役立ちます。

そのため給食では、にんにくやしょうゆと合わせてソースを作り、豚肉にかけて提供しました。

今日はどのおかずもよく食べている様子で、残菜がとても少なかったです。

令和7年7月3日(木)の給食

*麦入りごはん

*牛乳

*カレー豚じゃが(高等部農園班が作ったじゃがいも使用)

*たくあん和え

*平天のみそ汁

今日のカレー豚じゃがは、高等部農園班が作ったじゃがいもを使用しました。

学校全体で約25㎏使用しました。

昨年度の農園班が2月に苗を植え、今年度の農園班が6月に収穫したじゃがいも。

高等部農園班のみなさんがきれいに土を落とし、調理室まで持ってきてくれました。

また、今日のお昼の放送は農園班の生徒2名に行ってもらい、農園班が作ったじゃがいもを紹介しました。

栽培・収穫し、調理、消費、という食の流れを体験する良い食育の機会となりました。

また、他学部の児童生徒も興味関心を持った様子で、「高等部の人が作ったのどれ?」と言った会話がありました。

中には、廊下ですれ違った高等部の生徒に向けて「高等部さんありがとう」と声をかけている児童もいました。