生徒の活動

~芸術祭 Art Festival 2024~(R6.11.23)

11月23日(土)「芸術祭 Art Festival 2024」を実施しました。

今年のテーマは「挑楽志奏」です。このテーマには、「新しいことに挑戦する」「このArt Festivalを楽しむ」「志(こころざし)高くこのイベントに取り組む」「素晴らしい作品をみんなで奏でたい」という思いがこめられています。

開幕を飾った生徒会執行部によるオープニングでは、本行事のテーマに先駆けて、「超楽しそう」な輝くダンスで会場を沸かせました。その後、全校取り組みとして作成した、附属中生一人ひとりの願いのこもったランタンに彩られた「挑楽志奏」が披露され、会場にあたたかな光が灯りました。

1年生の「群読」は、「ぼくはぼくなんだ!」をテーマとして、『ペツェッティーノ』『ぼく』『竜』『道程』『My Own Road-僕が創る明日-(合唱)』を披露しました。「コミュニケーション」の授業で学んできた技術や作品とのかかわり方をもとに、各作品に沿った創意工夫を通じて、「ぼくはぼく」を個性いっぱいに表現してくれました。

2年生の「朗読劇&合唱」では、「キカンキ to ユウキ~沈丁花を添えて~」をテーマとして、等身大の自分を描いた創作朗読に、『沈丁花(合唱)』を添えて、日頃の「ありがとう」を表現しました。

3年生の「創作劇」では、演題を「本当の幸せを」と題して、さまざまな人たちとのかかわりの中で、主人公が「本当の幸せ」を探す物語を披露しました。群像劇のように、場面毎に「幸せ」と向き合う人物が次々と現れ、自分自身の願いを叶えるために、自らに立ちはだかる壁を乗り越えていく姿が印象的です。それを傍でみていた主人公も、自分自身と向き合うことで、いよいよ「本当の幸せ」を見つけ出しました。「幸せってなんだろう?」と、自分なりの答えを探す勇気を与えてくれるような、心温まる創作劇となりました。

3学年ともに、本校独自の学校設定教科である「コミュニケーション」で培われた表現力が存分に発揮された披露となりました。

また、文化部による披露も行われ、日ごろの成果を存分に発揮しました。

美術部は、「Crazy in UKIYOE」と題して、浮世絵を自分なりに解釈した作品を物語形式で披露するとともに、浮世絵にまつわるクイズで会場を盛り上げました。つづいて自然科学部は、各研究班の特色溢れる研究発表を行い、会場の興味を惹きつけました。そして、音楽部は、弦楽合奏による「『君の名は。』メドレー」(なんでもないや~スパークル~前前前世)をフレッシュな音色で演奏しました。さらにつづくESS部は英語劇として「Alice in Wonderland」を披露し、映画さながらの趣向で物語を表現しました。笑いを誘ったのは、放送・映像文化部の「附属中!放課後からそれ正解!」です。生徒や先生方を対象として、「『お』からはじまるかっこいいセリフといえば?」といったように、お題に沿って自分なりの回答を各自発表する動画内容となりましたが、思わぬ回答や名演技に会場では興奮の渦が巻き起こりました。展示部門では、体育館1階に茶華道部の作品が飾られ、来場される方をお出迎え。2階では、美術の時間の作品や理科の自由研究、書道の作品や各部の成果作品、さらには有志作品など、色とりどりの多様な作品が展示され、来場された方を芸術の世界にいざないました。さらに、閉会後は茶華道部によるお茶会が開かれ、見事なお点前を披露しました。

全校合唱による校歌とともに幕を閉じた「芸術祭 Art Festival 2024」。全校取り組みや日々の作品作り、そして練習に全力で挑んできた附属中生の成果が存分に表れた行事となりました。日々の積み重ねが素晴らしい作品となって、「挑楽志奏」な空間を創り出すことができたのだと、ランタン灯る会場で一人ひとりが感じられたのではないでしょうか。

歯のスキルアップ講座を実施しました(R6.11.14)

11月14日(木)5・6時間目より、学校歯科医の白岩一心先生と7名の歯科衛生士の方々による「歯のスキルアップ講座」を行いました。

前半は白岩先生による講話「口の中の健康について」を聞き、後半は各班にわかれて歯科衛生士の方によるブラッシング指導を受けました。

手鏡や歯列模型を用いたブラッシング指導については、何気なく行っている歯みがきに潜む注意点に、生徒たちは驚きの連続でした。普段の食事や歯みがきを見つめなおし、口腔の健康を保つ生活習慣を学ぶ良い機会となりました。

【結果発表】ガイダンスキャンプ ポスター総選挙

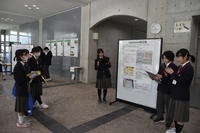

例年、1年生が実施する「ガイダンスキャンプ」では、まとめとしてポスターを作成しています。

本年度も、そのポスターを西はりま天文台に展示していただき、来場者による「ポスター総選挙」が行われました。

11/19に、西はりま天文台の高山先生からその結果が発表され、表彰式が行われました。

結果は以下のとおりです。

金賞:春名モネさん、銀賞:縄舟祐香さん、銅賞:網本健人さん

※ポスターはこちら→ 西はりま天文台のページ:http://www.nhao.jp/public/news/detail/?aid=2003

光都0円ストアに参加しました。(R6.11.16)

11月16日(土)に西はりま特別支援学校で光都0円ストアがあり、附属中学校からもボランティアスタッフとして参加しました。

フードパントリー(0円フードロスチャレンジ)、絵本の0円交換会、子ども服の0円交換会のブースに分かれて活動しました。

講師招聘授業を実施しました。~18回生・群読練習~(R6.10.30)

10月30日(水)5・6時間目に、1年生(17回生)がArt Festivalの1年生演目「群読」の練習を行いました。今回は劇団「青年団」の俳優・福田倫子先生を講師としてお招きし、俳優ならではの視点からご指導いただきました。

全員での発声練習のあと、演目に分かれて練習を行います。実践を重ねていくにつれて、漠然としていた物語に豊かな感情が彩られていきます。福田先生からいただいたアドバイスをもとに、一人ひとりが創意工夫を重ね、ときには仲間と意見を交える姿も見られました。最後に集合し、演目毎に練習の成果を披露しました。

本番まで残り3週間。本日いただいたご指導をもとに、18回生らしさ全開の作品を創り上げてほしいと思います。

後期始業式を執り行いました。(R6.10.01)

10月1日(月)1校時より、中高合同の後期始業式を執り行いました。

総長先生からは、「未来」を考える意味についてお話いただきました。そして、校長先生からは、視線を上げて大きな目標を見据える大切さについてお話していただきました。

いよいよ後期がスタートしました。総長先生や校長先生の訓話のように、前期で培った実力をもとに、自分なりの目標を見据えながら後期を歩んでほしいと思います。

前期終業式を執り行いました。(R6.09.27)

9月27日(金)4校時より、中高合同の前期終業式を執り行いました。

総長先生からは、3日間の秋季休業中の過ごし方として、他者の感覚を想像することの大切さについてお話いただきました。そして、校長先生からは、大学入試を控える高校三年生に向けたメッセージとして、「天井のイメージをあげる必要性」「量の大切さ」についてお話をいただきました。

明日からは3日間の秋休みとなります。後期を晴れやかな気持ちで迎えられるように、有意義な時間を過ごしてほしいと思います。

夏季休業前の全校集会&離任式を行いました(R6.07.19)

7月19日(金)3時間目に、夏季休業前の全校集会を中高合同で行いました。

校長先生より、夏季休業中の過ごし方に関して、3つのNについてお話いただきました。

その後、中学生は夢創館へ移動し、引き続き全校集会を行いました。生徒指導部の先生から水難事故に関するお話があり、水とのかかわりが増える夏季休業中の事故防止に向けて、生徒たちは真剣に聞き入っていました。

全校集会後は、本校のALTであるJayne 先生、Georgia 先生の離任式を行いました。本校の英語教育の充実に尽力していただいた先生方の新たな門出に、生徒全員が溢れる想いを共有しました。

さて、長いようで短い夏季休業がいよいよスタートしました。身の安全に気を配りながら、校長先生の訓話のとおり、自己管理を心掛けながら、充実した時間を過ごしてほしいと思います。

生徒会執行部がレクリエーション大会を開催しました(R6.07.11)

7月11日(木)5・6時間目に、生徒会主催のレクリエーション大会が行われました。

全校生を縦割りの25班に分け、ブース巡り(班対抗絵かき対決,輪投げ,スーパーボールすくい,水鉄砲,ビンゴ大会&謎解き)を楽しみました。

生徒会主催行事にあたっては、本年度2度目となる縦割り班での活動です。どの班も和気あいあいと各ブースを堪能し、友好の笑顔をもって梅雨の暑気払いとなりました。

閉会挨拶後には、生徒会執行部による、今年度の体育大会で踊るダンスの披露がありました。爽やかに風を裂くその姿に、生徒たちの眼差しも熱を帯びていました。

夏季休業中にはダンスリーダー練習会も開かれます。今回の生徒会行事を通じて、附属中生一人ひとりが、迫る体育大会に向けて、さらなる絆の深まりを感じたことでしょう。

English Speech Festival 2024 を開催しました(R6.07.10)

7月10日(水)3~4時間目に体育館で “English Speech Festival 2024” を開催しました。

“English Speech Festival ”とは、

①クラスメイトのスピーチを通して、互いの意見や考えを理解し合いながら、自らの視野を広げる機会を持つ。

②英語で考えをまとめ、スピーチを行う活動を通して、それぞれの英語力を高める。

ことを目的として開催される、本校独自の「国際理解教育」行事の一つです。

英語の授業で行われた学年選考会を勝ち抜いた24名のスピーカーが、スライドや身振り手振りを用いて「自分らしさ」満開のスピーチを披露しました。

梅雨の湿っぽさを吹き飛ばすような、ほとばしる思いを届けようとするスピーカーの姿は、多くの聞き手の心を揺さぶったのではないでしょうか。ときに笑い、ときに真剣な眼差しを向ける聞き手の表情から、本行事の目的の達成を感じられます。

予選を含めた一連の活動のなかで、英語で自己を表現する難しさ、そして楽しさについて学ぶことができたのではないかと思います。

各学年のスピーチテーマは以下の通りです。

<1年生> (Show and Tell)

・My family

・My Favorite thing

・My hobby

・Self-introduction

<2年生>

・My treasure

・The place I want to go

・The thing I want to try

・Introduce a great person

・The thing I want to tell

・My action plan to make a better world

<3年生>

・Something special / unique I have experienced / My unusual experience

・What I can do to make the world a better place

・A part of Japanese culture I wish to share

・The person who I most respect

・What I want to tell now

1年生エリア学習~SPring-8,ひょうご環境体験館~(R6.06.19)

6月19日(水)に、1年生が附属中学校独自の総合学習である「エリア学習」を行いました。

今回は「播磨科学公園都市の施設見学」と称して、「SPring-8/SACLA」と「ひょうご環境体験館」を訪問しました。

SPring-8/SACLAでは、職員・研究員の方々から施設で行われている研究について伺うとともに、「すっとびボール」の実験を体験しました。実験員の方とのコミュニケーションは、科学の世界における公用語である英語で行いました。ボールがバウンドする高さをどうやって高めることができるのか、さまざまな意見を研究員の方と共有し、科学の実験プロセスについて実感をもって学ぶことができました。

ひょうご環境体験館では、展示見学とシアター学習に分かれて環境問題について学びました。展示見学では、兵庫県の環境や自然災害に関する展示、さまざまな発電方法に関する展示などを通じて、体験的に環境について学ぶことができました。シアター学習では、「触れる地球」を活用した講義を通じて、地球規模の環境問題、とりわけ地球温暖化について視覚的に学ぶことができました。楽しいひと時もありつつ、講義では真摯な眼差しを「触れる地球」に向けている姿がみられました。

「グリーンファシリティ宣言」や「SPring-8-Ⅱ計画」によって、さらなる注目が集まる「SPring-8/SACLA」。7月16~18日に日本で開催される「第10回太平洋・島サミット(PALM)」。いずれも近年の気候変動対策が念頭に置かれており、持続可能な社会の構築に向けて、世界レベルでの対策が模索されています。今回のエリア学習を通じて、そのような現代社会に向き合う姿勢や、科学の可能性について深く学ぶことができたのではないでしょうか。

防災避難訓練・防災教育を実施しました。(R6.06.07)

6月7日(金)4時間目に、中高合同で防災避難訓練と防災教育を実施しました。

避難訓練については、3時間目の休み時間中の出火を想定し、避難を行いました。今年はより危機意識を体感するため、出火場所よりスモークマシンを用いて黒煙の動きをシミュレーションしました。そのような状況のなか、一人ひとりがその場に応じて冷静に避難を行うことができました。

続いて4時間目の防災教育では、実際にたつの消防署光都分署の方に来ていただき、消防車による放水の実演を間近で見学しました。その後、各学年の代表生徒が消火器を使った消火訓練と、学校に設置されたホースを用いた放水訓練を体験しました。特にホースを使った訓練では、代表生徒3名が協力することで、見事な実演を果たすことができました。

今回の訓練を通じて、冷静な判断や状況に応じた避難、さらには日頃の防災意識が大切なのだと、一人ひとりが学ぶことができた訓練となりました。

1年生校外学習~兵庫県立美術館,わくわくオーケストラ教室~(R6.5.30)

5月30日(木)1年生(18回生)が校外学習を行いました。

午前は兵庫県立美術館へ。ギャラリートークや作品世界の鑑賞を通じて、美術作品に触れる奥深い楽しさについて学ぶことができました。

ギャラリートークでは、白髪一雄氏の作品について、生徒各々が「作品から感じたこと」を発表していきました。一つの作品を通して、さまざまな視点から豊かな感性が共有されていきます。美術作品がもつ自由な魅力を思い思いに体験することができました。

午後はいよいよ「わくわくオーケストラ教室」へ。会場は、阪神・淡路大震災からの復興のシンボルとしてオープンした劇場「兵庫県立芸術文化センター」です。

プログラムは以下の通りです。

①ヘンデル:「水上の音楽」より“アラ・ホーンパイプ”

②リムスキー=コルサコフ:「スペイン奇想曲」より

第1曲 アルボダーラ

第2曲 シェーナとジプシーの歌

第3曲 アストゥリアのファンタンゴ

③スメタナ:交響詩《わが祖国》より“ヴルタヴァ(モルダウ)”

④ふるさと(嵐)

※アンコール J.シュトラウスⅠ世:ラデツキー行進曲

PACオーケストラ(兵庫芸術文化センター管弦楽団)が奏でる朗らかなリズムや流麗の旋律に生徒たちも真剣に聴き入ります。『ふるさと』では、オーケストラの演奏に合わせて会場全体で大合唱!さらにアンコールでは、指揮に合わせて手拍子で演奏に参加しました。会場の熱気冷めやらぬままに終演を迎えました。

普段あまり聴くことができない、オーケストラの「音」を全身に浴びて、感性育む有意義な経験となりました。

令和6年度第1回生徒総会を実施しました。(R6.05.17)

5月17日(金)に令和6年度第1回生徒総会を実施しました。

事前にクラス内で協議した内容をもとに、生徒会執行部の提案に対して、各クラス代表者がさまざまな質問や意見を共有しました。ときに侃々諤々の議論が繰り広げられるなど、生徒たちの「自分たちで学校を創り上げたい!」といった姿勢があらわれた生徒総会となりました。

総会をまとめてくれた生徒会執行部の皆さん、お疲れさまでした。

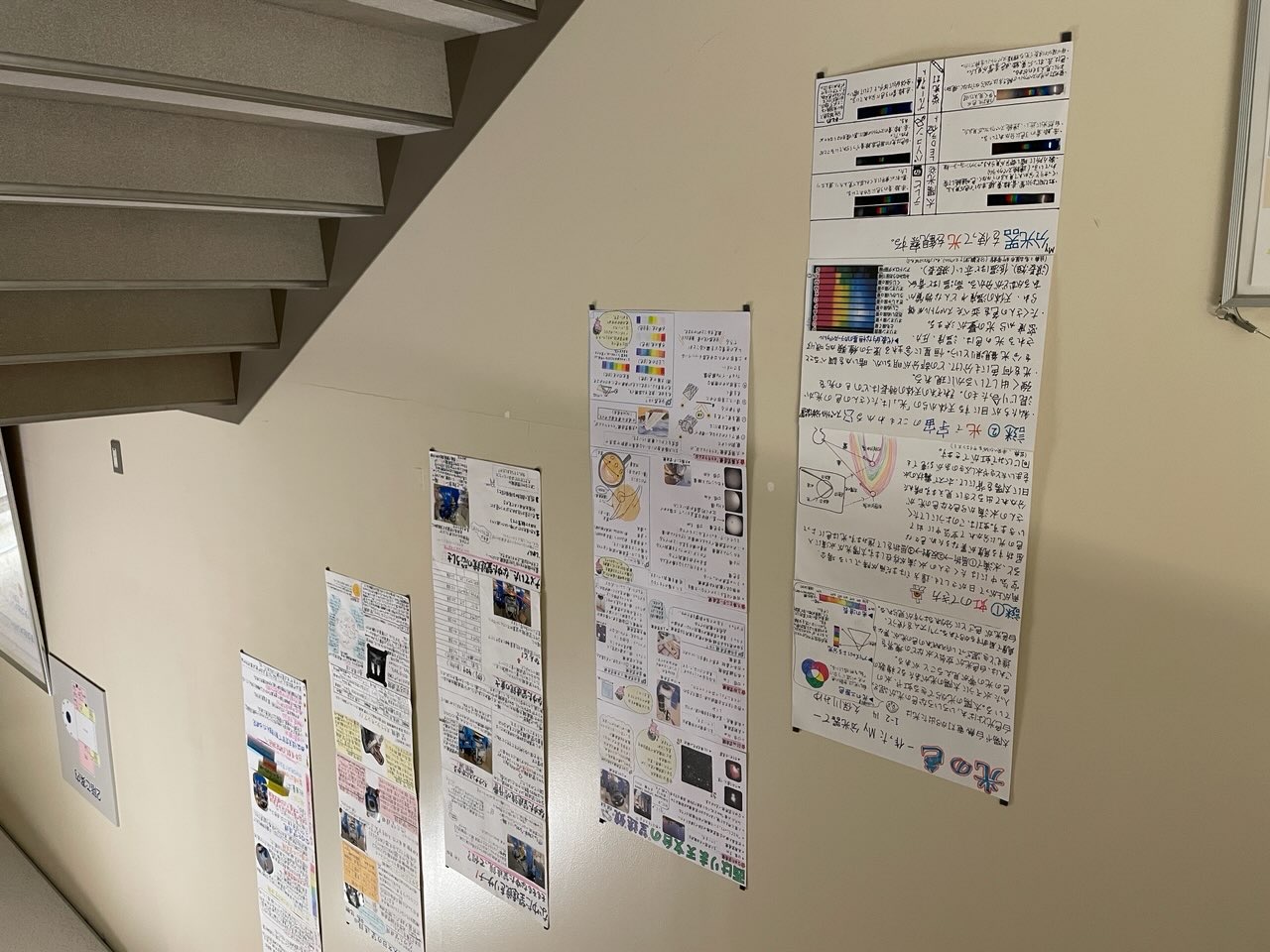

令和6年度文化祭2日目~3年生ポスターセッション~(R6.05.10)

5月10日(金)、昨日に引き続き文化祭が開催されました。中学生は、高校2年生の劇を鑑賞したり、高校1,3年生の縁日やバザーを楽しんだりするとともに、3年生はプロジェクト学習のポスターセッションを行いました。また、音楽部や有志による演奏・舞台発表も行われました。さらには、PTAバザーや文化部による活動も展開され、附属学校全体に文化の花が咲き誇りました。

3年生によるプロジェクト学習のポスターセッションでは、自分たちの研究の内容や成果を、さまざまな工夫をもって分かりやすく、そしてユニークに伝えていました。附属中生はもちろん、高校生も興味をもって聞き入っている姿が印象的でした。

中高合同の音楽部の発表では、プログラムを『Clasic』と題し、『「セントポール組曲」より1,2,4楽章(G.ホルスト作曲)』『アンダンテ・フェスティーボ(シベリウス作曲)』『銀河鉄道999』の3曲を高校生の先輩たちとともに演奏しました。古典作品の織り成す豊かな旋律と、中高生による爽やかで優しい響きを体育館全体に届けるような、すばらしい演奏となりました。

昨年に引き続き、制限なしの通常開催となった文化祭。今年のテーマである『Poppin!』があちこちで感じられる、「文化」の歓び溢れる2日間となりました。

令和6年度文化祭1日目~インターぴーぷるday~(R6.05.09)

5月9日(木)、附属高校と合同の文化祭1日目が開催されました。今年度のテーマは『Poppin!』です。さらに今年度は、事前に中高合同全校取り組みとして、6学年が縦割り班でお昼を食べる『みんなdeランチ』や、各班色とりどりの「『アンブレラスカイ』作成など、本校の特徴をいかした取り組みを行ったことにより、学年の垣根を越えた附属学校生一体の文化祭となりました。

1日目である今日は「インターぴーぷるday」として、午前中は体育館にてプレゼンテーション、ゲストスピーチ、スピーチコンテストが英語で行われました。さらには、百人GL一首大会も開催されました。プレゼンテーションでは、3年生・2年生の生徒2人が出場し、それぞれ「韓流スターの社会問題」と「私の秘密」について、さまざまな工夫をもって伝えました。そして中学校では午後に、計8会場に分かれてクラス交流会が行われました。中国、韓国、アメリカ合衆国、イギリス、カナダ出身のCIRやALTの先生をお招きし、1年生は日本語を交え、2,3年生は英語で会話やゲームを通じて交流を楽しみました。

日本とは異なる文化を積極的に知ろうと、各クラスともに大盛況。驚きの声が廊下にまで響き渡ります。ゲストの先生方とさまざまなコミュニケーションを通じて国際交流を深めることができました。

百人GL大会では、中学校からの出場者が大幅に増えたこともあり、さらなる盛り上がりを見せました。なんと優勝は中学3年生のペアです。1年生ペアも非常に多く、高校生ペアと白熱の戦いを繰り広げていました。来年こそはと、リベンジに燃えるペアも数多いことでしょう。

実習生紹介を行いました。(R6.06.17)

6月17日(月)、夢創館にて教育実習生の紹介を行いました。

今年は1名の先生(本校9回生)が来校されました。担当教科は理科で1年生を担当していただきます。

1週間と短い期間ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします!

ガイダンスキャンプポスター@西はりま天文台

4月に行われたガイダンスキャンプ(詳細はこちら)における学びの集大成として、1年生(18回生)がポスターを作成しました。

そのうち、特に優秀な作品は西はりま天文台にて展示されています。

なお、7月13日(土)から、展示作品からベストポスターを選出する「ポスター総選挙2024」が開催されます。どの作品も学びに溢れた内容となっていますので、ぜひご覧ください。

専門職大学連携授業

5月31日(金)、中学2年生が、芸術文化観光専門職大学の平田知之先生を講師にお招きし、ディベートについての授業を受けました。「ディベートにおける論題の種類について」「立論・質疑・反駁ですべきことについて」「ディベートで大切な力について」など、具体的な例を交えながら詳しく教えていただきました。

2年生は半年間かけて、何度もディベートの練習をしていきます。翌週の授業では、さっそく平田先生に教えていただいたことをもとに、自分たちで討論を進めました。

1年生ガイダンスキャンプ(R6.04.25~04.26)

4月25日(木)26日(金)に1年生(18回生)がガイダンスキャンプを行いました。この行事は、附属中学校に入学して最初に行う、校外での宿泊をともなう集団活動であり、総合的な学習の時間における本校独自の取り組みである「プロジェクト学習」の一環として実施している学習活動です。

生徒たちが定めた活動スローガン「高・挑・優(はい(High)ちゅー)を持ってがんばろう!」を胸に、生徒一人ひとりが充実した学習活動を通じて「自然科学とは、どういうものなのか」という問いに向き合いました。

1日目の午前中は開始式の後、2つの講座を受講しました。教頭先生の『科学を学ぶということ』では、ランニングシューズを題材に「科学は身近に存在する」という視点を発見していきました。。総長先生の『物理学と私』では、総長先生のご専門である物理学のお話を通じて、科学と向き合う態度や考え方を学びました。生徒たちは、これから始まる探究活動への誘いに、早くも情熱を秘めた表情でバスへと乗り込みました。

到着した先は兵庫県立西はりま天文台。天気はまさに快晴!集合写真を撮影して入所式に臨みます。入所式では、伊藤センター長のお話を伺い、高山先生が作成された天文台紹介動画を視聴しました。

その後、青空の下でレジャーシートを広げ、昼食をとりました。春の穏やかな日差しと豊かな山々に囲まれて、気持ちの良いランチタイムとなりました。

午後は、3つの講座が行われました。

先ずは「天文工作」です。本田先生・高山先生ご指導のもと、光のスペクトルを測定する簡易分光器『にじみえ〜る』をつくりました。できあがった分光器を通して、様々な光を見ていくと、あちこちから感嘆の声が聞こえてきます。実習後、分光器を大切にカバンへとしまう様子から、生徒たちの科学に対する興味関心の高まりを感じました。

続いては、「昼間の星の観察会&太陽観察」「小型望遠鏡実習」に取り組みました。「昼間の星の観察会&太陽観察」では、専用の望遠鏡を用いて太陽フレアや黒点を観測しました。普段はなかなか見ることができない太陽の姿に興味津々の様子でした。その後、60cm望遠鏡で昼間の星を観測しました。天体ドームが展開する様子にも大興奮、充実した学びの時間となりました。「小型望遠鏡実習」では、班毎に小型望遠鏡の操作方法を実践で学びました。

休憩をはさみ、兵庫県立大学西はりま天文台のセンター長の伊藤教授による講義を受けました。タイトルは「天文学と私」。先生の研究者としての軌跡や星座のお話、天文学についてなど、多様なお話をしていただきました。研究者の姿を、各々が学んでいきました。

夕食を食べた後は、いよいよ夜間観望会です。西はりま天文台が誇る、「なゆた望遠鏡」を通して瞬く星々を観測しました。「なゆた」が入った建物の外でも、研究員の先生が星座の解説をしてくださりました。生徒たちは、瞳を輝かせて夜空を堪能しました。

2日目、朝食をとったあと、8時30分から天文台退所式を行いました。研究員の先生方を代表していらっしゃった伊藤先生に、天文台における数々の学びのお礼を伝えることができました。

さて、続いての目的地は「兵庫県立人と自然の博物館(通称:ひとはく)」です。

ホロンピアホールにて館内での過ごし方を聞き、まずは館内見学を行いました。本館の多様な展示に目を奪われ、時間があっという間に過ぎていきます。本館だけでなく、新収蔵庫棟「コレクショナリウム」や「ひとはく恐竜ラボ」も見学しました。普段は見られない標本の数々や恐竜化石のクリーニング作業などを間近に触れ、改めて自然の可能性を学び取った様子です。

深田公園で朝食をとったあとは、来年度2年生時にプロジェクト学習をご指導いただく、人と自然の博物館の5人の研究員の先生方からの講義『私と研究』。を受講しました。専門分野における「おもしろさ」を、中学生にも分かりやすくお伝えくださりました。来年度から始まるプロジェクト学習について、早くも期待膨らむ時間となったのではないでしょうか。

いよいよ、ガイダンスキャンプ最後の実習となる「特注セミナー」です。事前に希望した4つの講座に分かれて、特色あるセミナーに参加しました。

セミナーはそれぞれ、「里山のいきもの」「絶滅生物アンモナイト」「むしとりペナントレース」「身近な植物観察」です。セミナー名を聞くだけでもわくわくしてきそうな講座に、生徒たちは2日間で培った探究心の芽生えを実感させるような、晴れ晴れとした表情で取り組んでいきました。

さまざまな活動を通じて、「探究」に向かう姿勢、考え方について考えてきました。そして、ここでの学びをぜひ、今後の附属中生活へと生かしてほしいと思います。

2日間、お疲れ様でした。