生徒の活動

3年生家庭科調理実習!

中学校3年生が、9月7日(木)8日(金)に調理実習を行いました。テーマは「幼児のおかし作り」で、調理するのは「野菜の蒸しパン」です。野菜はサツマイモを使い、甘さ控えめの優しい味が特徴です。

サツマイモのさいの目切りや、蒸し器を使うこと自体が初めてという生徒もたくさんいました。

手順は夏休み前に確認していたので、上手に役割分担をしながら調理を進めました。

一部の班でうまく膨らみませんでしたが、それもご愛敬。皆で試食をして、中学校3年間の家庭科学習を締めくくりました。

夏季休業明けの全校集会を行いました。

8月30日(水)8時35分より、夏季休業明けの全校集会を行いました。校長先生より、「夏季休業中の振り返り(◎・○・△・×の自己評価)」「トライアルアンドエラー(Trial and Error)の大切さ」をお話いただきました。

1ヶ月以上の夏季休業が明けて、いよいよ前期後半がスタートします。休業中の体験や学びを大切にしつつ、校長先生の訓話のとおり、失敗ややり直しを恐れず積極的に挑戦を繰り返すことで、前期の自己評価を「◎」で終えられるようにしていきましょう。

青少年科学の祭典(プロジェクト学習)

夏休み中のプロジェクト学習はふだんよりたっぷり時間を取ることができるので、いろいろな場所で活動を行っています。

15回生のめっき班と天文班は、姫路工学キャンパスで行われた青少年のための科学の祭典に出展しました。

めっき班は、昨年度は参加者を経験し、本年度は担当の八重先生のブースでめっきの実験補助と自分たちの研究内容を紹介するというより主体的なものになりました。

天文班は、西はりま天文台の石田先生・高山先生のブースで炎天下の太陽観察のお手伝いと昨年度の研究ポスターを紹介しました。

回数や準備を重ねると、より上手く説明できるようになり、とてもいい経験になりました。

屋外の熱気は凄まじく、38度を超える気温で熱中症にならなかったことも大きな成果と言えるのではないでしょうか。

中学校の周辺の方が気温が低いことを改めて感じた1日でした。

暑い中、天文班のブースに訪れてくださったみなさん、めっき班の実験に熱心に取り組んでくださったみなさん、ありがとうございました。

オーストラリア語学研修に出発しました!

8月6日(日)、附属中学校3年生5名が、姉妹校オーストラリア・ウィルトン高校での語学研修に参加するため、関西空港から出発しました。附属学校から15名が参加するうち、5名が中学生です。英検準2級取得が、参加希望の条件でした。

関西空港の集合時刻は8時でしたが、皆早々と集合し、渡航への期待を膨らませているのが良く分かります。

コロナ禍を経て、4年ぶりの国際交流です。現地でのプログラムが充実したものになること、また帰国後は、学習内容が他の生徒に還元されることを心から願っています。どうか元気で、いってらっしゃい!

光都0円ストアに参加しました

8月4日(金)に、有志の生徒が、光都0円ストアにボランティアとして参加しました。これは、西はりま特別支援学校のコミュニティ・スクール事業として行われたもので、無料でぐるぐる「贈りあいっこ(ギフト/リデュース)」を楽しむイベントです。

有志の生徒は、7月15日(土)の企画会議にも参加しました。そして、ストア開催本番では、「フードパントリー」「絵本の0円交換会」「子ども服の0円交換会」などが展開されるなか、運営ボランティアとして場を盛り上げました。なかには、全体司会を務めた生徒もいました。

地域の方とふれあいながら、楽しくつながりの輪を広げることができました!

西はりま天文台 ガイダンスキャンプポスター総選挙2023

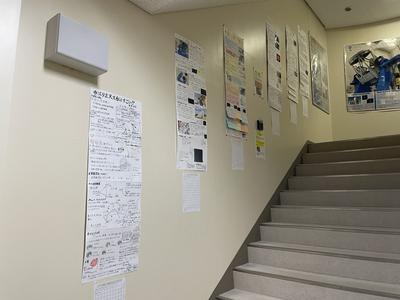

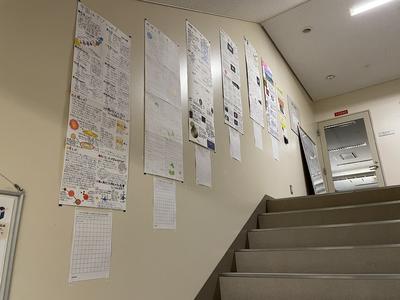

4月に行われたガイダンスキャンプの課題として、1年生がポスターを作成しました。

宇宙や天文、西はりま天文台についてをまとめたもののうち優秀作品は、西はりま天文台に展示されています。

ぜひ、見に行ってくださいね。

夏休み期間中は、展示しているポスターの中から「すばらしい」と思うベストポスターを1つ選び投票することになっています。みなさんの1票をお待ちしています。

http://www.nhao.jp/

スポーツ大会を開催しました

7月14日(金)5・6時間目に、スポーツ大会が生徒会主催により行われました。

種目は「ドッジボール」「キックベース」「卓球」「モルック・チキンレース・ボウリング」となり、男女混合の縦割り班(17チーム、1チーム約12人)で、1組 vs 2組の構成で行われました。

縦割りとなるために各チームともに初対面の人も多い中、スポーツを通じて親睦を深め、学年の垣根を越えたチームプレーをもって、熱い戦いをあちこちで繰り広げました。生徒たちの真剣で楽しげな表情から、本大会の目標である「球技などを通して生徒同士の親睦を深める」「普段できないスポーツをみんなで楽しむ」が、十分に達成されたのではないかと感じます。

閉会挨拶後には、生徒会執行部による、今年度の体育大会で踊るダンスの披露がありました。

キレのあるカッコいいダンスに、生徒たちは魅入っていました。夏季休業中にはダンスリーダー練習会も開かれます。今回のスポーツ大会を通じて、一人ひとりが迫る体育大会への期待を膨らませたのではないでしょうか。

English Speech Festival 2023 を開催しました

7月12日(水)3~4時間目に体育館で “English Speech Festival 2023” を開催しました。

“English Speech Festival ”とは、

①クラスメイトのスピーチを通して、互いの意見や考えを理解し合いながら、自らの視野を広げる機会を持つ。

②英語で考えをまとめ、スピーチを行う活動を通して、それぞれの英語力を高める。

ことを目的として開催される、本校独自の「国際理解教育」行事の一つです。

今年度は、英語の授業で行われた選考会を勝ち抜いた24名のスピーカーが、スライドや身振り手振りを用いて特色のあるスピーチを披露しました。

全校生徒が聞き手となる緊張感に包まれた体育館、自分らしさを精一杯に表現しながら、熱い思いを届けようとするスピーカーの姿は、多くの聞き手に感銘をあたえたと感じられます。予選を含めた一連の活動のなかで、英語で自己を表現する難しさとともに、その楽しさについても学ぶことができたのではないでしょうか。

各学年のスピーチテーマは以下の通りです。

<1年生> (Show and Tell)

・My family

・My Favorite thing

・My daily life

・My hobby

・My role model

・Self-introduction

<2年生>

・My treasure

・The place I want to go

・The thing I want to try

・Introduce a great person

・The thing I want to tell

・My action plan to make a better world

<3年生>

・Something special/unique I have experienced / My unusual experience

・What I can do to make the world a better place

・A part of Japanese culture I wish to share

・The person who I most respect

・What I want to tell now

夏季休業前の全校集会を行いました。

7月20日(木)3時間目に、夏季休業前の全校集会を中高合同で行いました。校長先生より、「本を読むことの大切さ」「自分の物語を描くことの大切さ」をお話いただきました。

その後、生徒指導部の先生より、水難事故に関するお話があり、夏季休業中の事故防止に向けて生徒たちは真剣に聞き入っていました。

1ヶ月以上の夏季休業がいよいよスタートします。身の安全に気を配りながら、校長先生の訓話のとおりイマジネーションを大切に、自らの物語の主人公として様々なことに挑戦し、向き合う期間にしてほしいと思います。

表彰式・県総体等壮行会(剣道部,水泳競技,放送・映像文化部)を行いました。

7月20日(木)8時15分より、夢創館にて表彰式と県総体等の部活動壮行会を行いました。

先ず、表彰式では、各部が取り組んだ総体等の結果報告が行われました。男子バスケットボール部・水泳競技・剣道部・卓球部については、校長先生より表彰状が授与されました。

壮行会では、各部の部長による決意表明が行われ、25日(火)~27日(木)に来る県総体や、NHK 杯全国中学校放送コンテスト(放送・映像文化部)に向けた熱意を、全校生徒が共有する形となりました。校長先生から、「『楽しむ』ことが大事」という激励の言葉が贈られ、各部の生徒も、さらなる飛躍に向けて決意を新たにすることができました。

これまでの大会を乗り越えて、県総体や全国大会まで駒を進められたことを誇りに思いつつ、「楽しむ」ことを忘れずに、のびのびと取り組んできた成果を発揮してほしいと思います。

西播大会壮行会(男子バスケットボール部・剣道部・卓球部・陸上競技部)を行いました。

7月13日(木)8時15分より、夢創館にて西播総体に向けた部活動壮行会を行いました。

各部の部長による決意表明が行われ、15日(土)~16日(日)に来る総体に向けた熱意を、全校生徒が共有する形となりました。校長先生から激励の言葉が贈られ、各部の生徒も決意を新たにすることができました。

現体制で取り組む部活動の節目となる西播大会。これまでの練習成果を十分に発揮し、悔いの残らぬ結果となるよう、全力で臨んでほしいと思います。

星に願いを!

毎年この時期に、生徒会が玄関前に笹飾りを用意してくれます。

それに生徒らが、願い事を書いた短冊を付けるのですが、今年もたくさんのお願いごとが飾られました。

理科に興味がある生徒が多い本校としては、夏空も眺めながら「星に願いを!」込めたいところです。

夏の大三角の頂点に輝く3つの星のうち、1番明るく見えるのが織姫星(ベガ)、2番目に明るいのが彦星(アルタイル)、もっとも暗く見えるのがデネブです。

ベガとアルタイルは、七夕の物語と同じように、天の川を真ん中に挟んで、離れ離れに輝いています。その距離は約16光年!物語とは違って実際には、織姫と彦星が1年に1回逢える、という距離ではなさそうですね。

芸術文化観光専門職大学との連携授業を行いました!

6月22日(木)に3年生は、芸術文化観光専門職大学との連携授業に臨みました。講師は田上豊 先生でした。

田上先生は大学で助教を務められる傍ら、劇団「田上パル」を主宰しておられ、プロの劇作家・演出家でいらっしゃいます。また、教育現場を中心に全国各地で、創作型・体験型のワークショップを展開したり、作品を創ったりするなどさまざまな経験をもたれる先生です。

3年1組は3・4時間目に、3年2組は5・6時間目に、演劇づくりにつながるワークショップを受講し、「伝え合う」「助け合う」「演じ合う」ためにどうすればいいか考えながら、楽しく活動しました。今回のワークショップを活かして、11月のART FESTIVALでの演劇披露に向け、これから脚本づくり・役割分担・演技練習と取り組んでいきます。田上先生には今後もご助言いただけることになっており、期待が高まります。

3年生が どんな演劇作品を創り上げるのか、これからとても楽しみです。

赤穂郡大会に参加しました!

剣道部が6月23日(金)に、バスケットボール部が6月25日(日)に赤穂郡大会に参加しました。

剣道部は久しぶりに、附属中学校剣道場での大会になりました。中学校から剣道を始めた生徒も多い中、果敢に勝負に挑み、正々堂々と立派に戦う姿が大変印象的でした。

団体戦は男女とも惜敗しましたが、男子個人戦で2位=得能さん・3位=岸本さん、女子個人戦で3=吉本さんが入賞しました。

バスケットボール部は上郡中学校での試合でした。直前の怪我に苦しんだ選手もいましたが、お互いにカバーしながら、それぞれも最大限に力を発揮して戦い切りました。

女子は惜しくも敗戦となりましたが、男子は抜きつ抜かれつの大接戦の結果、勝利を手にしました。

1年生エリア学習へ行ってきました。

6月21日(水)に、1年生が附属中学校独自の総合学習である「エリア学習」を行いました。

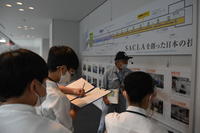

今回は「播磨科学公園都市の施設見学」と称して、「SPring-8/SACLA」と「ひょうご環境体験館」を訪問しました。

SPring-8/SACLAでは、職員・研究員の方々から施設で行われている研究について伺うとともに、ボールを使った「運動エネルギーの受け渡し」の実験を体験しました。ボールがバウンドする高さをどうやって高めることができるのか、さまざまな意見を研究員の方と共有することができました。

ひょうご環境体験館では、展示見学とシアター学習に分かれて環境問題について学びました。展示見学では、兵庫県の環境や自然災害に関する展示、さまざまな発電方法に関する展示などを通じて、体験的に環境について学ぶことができました。シアター学習では、「触れる地球」を活用した講義を通じて、地球規模の環境問題について視覚的に学ぶことができました。

今回の学習を通じて、科学と環境に対する視野を広げることができました。

[SPring-8/SACLA]

[ひょうご環境体験館]

(5月12日)令和5年度文化祭2日目~3年生ポスターセッション~

5月12日(金)、昨日に引き続き文化祭が開催されました。高校2年生の劇を鑑賞したり、高校1,3年生の縁日やバザーを楽しんだりするとともに、3年生はプロジェクト学習のポスターセッションを行いました。また、音楽部や有志による演奏・舞台発表も行われました。さらには、PTAによる食堂や文化部による活動も展開され、百人GL一首大会も開催されました。

3年生によるプロジェクト学習のポスターセッションでは、自分たちの研究の内容や成果を、さまざまな工夫をもって分かりやすく、そして面白く伝えていました。特に1年生は、間近で触れる先輩方の研究に心を躍らせ、まさに目を輝かせて説明に聞き入っていました。今回のポスターセッションを通じて、来年度以降のプロジェクト学習をどのようなものにしていきたいかを考えることができたと思います。

音楽部の発表では、プログラムを『奏』と題し、『「ホルベルク組曲」より前奏曲(グリーグ作曲)』『花は咲く』『銀河鉄道999』の3曲を高校生の先輩たちとともに演奏しました。弦楽合奏による豊かで優しい響きを体育館全体に届けるような、素敵な調べを奏でました。

また、茶道部は、高校茶道部とともに御茶席を開き、お招きしたお客さんを優雅にもてなしました。そして華道部は中学生合同作品を生けて展示を行いました。

3年ぶりに制限なしで開催することができた文化祭ですが、今年のテーマである『雅』が溢れる、「文化」のさらなる可能性が感じられる2日間となりました。

部活動壮行会(剣道部・男女バスケットボール部・水泳競技)・実習生紹介を行いました。

6月19日(月)8時15分より、夢創館にて赤穂郡大会(剣道部・男女バスケットボール部)と、西播総体(水泳競技)に向けた部活動壮行会と、教育実習生紹介を行いました。

各部の部長による決意表明が行われ、いよいよ始まる総体に向けた熱意を全校生徒が共有する形となりました。校長先生から激励の言葉が贈られ、各部の生徒も決意を新たにすることができました。日ごろの成果を存分に発揮し、各々の目指す勝利を掴み取ってほしいと思います。

その後、教育実習生の先生の紹介がありました。今年は2名の先生が来校されました。1週間と短い期間ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします!

(5月11日)令和5年度文化祭1日目~インターぴーぷるday~

5月11日(木)、附属高校と合同の文化祭1日目が開催されました。今日は「インターぴーぷるday」として、午前中は体育館でプレゼンテーション、ゲストスピーチ、スピーチコンテストが英語で行われました。プレゼンテーションでは、2年生の女子生徒と3年生の男子生徒が出場し、それぞれイルカと映画『タイタニック』の魅力を、さまざまな工夫をもって伝えました。そして中学校では午後に、計8会場に分かれてクラス交流会が行われました。オーストラリア、中国、アメリカ合衆国、イングランド、マレーシア出身のCIRやALTの先生をお招きし、1年生は日本語を交え、2,3年生は英語で会話やゲームを通じて交流を楽しみました。

どのクラスも大盛況で、普段あまり触れる機会のない文化を積極的に知ろうと、ゲストの先生方とさまざまなコミュニケーションを通じて国際交流を深めることができました。

防災避難訓練・防災教育を実施しました。

6月9日(金)4時間目に、防災避難訓練と防災教育を実施しました。

避難訓練については、3時間目の休み時間中の出火を想定し、一人ひとりがその場に応じた避難を行うことができました。

続いて4時間目の防災教育では、実際にたつの消防署光都分署の方に来ていただき、消防車による放水の実演を間近で見学することができました。その後、各学年の代表生徒が消火器を使った消火訓練と、学校に設置されたホースを用いた放水訓練を体験しました。特にホースを使った訓練では、代表生徒3名が協力することで、見事な実演を果たすことができました。

今回の訓練を通じて、どのような状況においても、その場にあった避難ができるようにしておくことが大切なのだと、一人ひとりが学ぶことができた訓練となりました。

プロジェクト学習の成果が論文に掲載されました!

2年前のプロジェクト学習「コケの調査」班の探究成果が、日本蘚苔類学会の学会誌に新産地報告として紹介されました。論文としての掲載です。

ご指導いただいた元兵庫県立人と自然の博物館の秋山弘之先生の論文に、共著者として、本校生徒(当時中学3年生、現在高校2年生)の名前が掲載されています。

カシミールクマノゴケは、2021年10月14日のプロジェクト学習フィールドワーク「コケ直物の調査」において発見されました。兵庫県佐用郡大畑から赤穂郡上郡町金出地にまたがる大鳴渓谷(鞍居川上流、金出地ダムの上流部)において、絶滅が危惧される蘚苔類の1種であるカシミールクマノゴケの生育が確認されたのです。

ちなみに大鳴渓谷からはこれまでに、オチフジ(3年前のプロジェクト学習で調査)やマヤランなどの希少植物が確認されていて、貴重な植物種が数多く報告されています。

論文は以下の場所からもダウンロードすることができますので、どうぞ詳細をご覧ください。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bryologicalresearch/12/11/12_274/_article/-char/ja

以下は参考まで、コケ調査時や成果発表時の画像です。