総長・校長室より

附属中学校入学者選考の実施ー大雪の中で遅刻者もなく無事に終了ー(R5.1.28)

1月28日(土)、附属中学校の入学者選考試験が無事に実施されました。

異常気象の大雪の中で、JRの間引き運転などもありましたが、神姫バスの臨時便にも十分に対応いただき、遅刻者もなく無事に実施できました。受験者の保護者の皆様も、前日から心配の連続であったと思います。

前日からの雪かきに続き、当日の寒さのあまりエアコンが十分に効かないため、検査中にガスストーブを急遽設置するなど、中高の教員も受験者のためにできるだけの配慮を致しました。

こんな雪の中での入試は、本校始まって以来かと思います。

70人定員で、出願者数は202名でしたが、当日の辞退などもあり受験者数は185名で、倍率は2.64倍です。

算数と社会の分野の検査Ⅰ、理科と国語分野の検査Ⅱに加え、午後から集団面接を行いました。寒い中でも、小学生が一生懸命に取り組んでいました。

合格者発表は、2月2日(木)10時からです。

本校の中学校だけでなく、高等学校も他校になり魅力ある取組をしていますので、万一今回の結果が残念であっても、高校から再度チャレンジして本校で頑張ってほしいと願っています。

校長 小倉 裕史

10年ぶりの大雪ー臨時休校後の雪と戯れる生徒たちー(R5.1.26)

1月25日(水)は10年ぶりの大雪となり、大雪警報のために臨時休校となりました。

1月26日(木)は、多くの雪が残る中、バスが遅れる中でも、中学生も高校生徒も元気に登校しました。バスの遅延により遅れた生徒も多くあったので、中高とも2時間目からの通常授業を行いました。

高校3年生の一貫生の生徒の中でも、「6年間通ったけれども、こんなに雪がたくさん降ったのは初めて。」と、大雪に驚きながらも雪を触りながら話してくれました。高校3年生は、明日から自宅学習となる最終日に、一番の大雪となり、思い出に残ることでしょう。

休憩時間には、雪だるまをつくったり、雪合戦をしたり、中学生も高校生も珍しい大雪と戯れる姿に、ほのぼのとした懐かしい思いを感じました。

28日(土)には、附属中学校の入学者選考試験が行われるため、生徒たちは、学校前の大階段や駐車場の雪かきもしてくれました。受験する小学生が、安心安全に頑張ってほしいと願っています。

校長 小倉 裕史

附属中学校プロジェクト学習発表会を実施ー3年生が2年間の探究成果を口頭発表ー(R5.1.24)

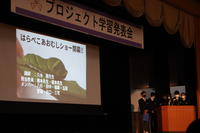

1月24日(火)、附属中学校3年生が2年間の探究成果を口頭発表する「プロジェクト学習発表会」を実施しました。

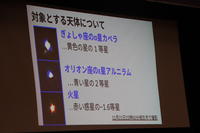

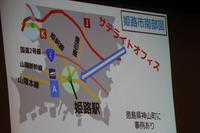

プロジェクト学習は、兵庫県立大学の各学部や附置研究所である「人と自然の博物館」や「西はりま天文台」から講師を計10人招いて探究活動を、10班に分けれて2年間かけて計20回で実施している、兵庫県立大学との中大連携事業で、本校の特色ある教育活動です。その成果を、各班が口頭発表しました。

事前にパワーポイントを準備して、各班が役割をもって順に発表し、生徒や講師の専門家からの質問にも、頑張って答えました。質問にとまどう時もありましたが、よい経験になったと思います。

知的好奇心をもって身の回りの自然の事物・事象に関わり、気づきから疑問を形成課題として設定し、仮説を立てて、実験を実施し、課題解決と考察につなげていく、新しい学習指導要領の趣旨を踏まえた取組だと思います。

新聞社からの取材もあり、他の中学校ではできない発表を見て、視察に来られた兵庫県企画部地域振興課の方々からも、感動の報告を受けました。

質問に白熱して予定の時間が約20分延長となってしまい、帰宅時間が遅くなった生徒もあったようで、保護者の皆様にもご心配をおかけして、申し訳ありませんでした。

3年生は発表の内容や質問の内容を吟味してまとめて欲しいと思いますし、1,2年生は先輩の姿を見てさらに頑張ってほしいと願っています。本校の校訓である「創進」のごとく、新たなものを創造しより良い方向へ進歩し続けてほしい。

校長 小倉 裕史

発表内容(発表順)

1 天体の色について(天文班)

2 カエルの生態(カエル班)

3 地域の物語を発掘しよう(地域班)

4 はらぺこあおむしショーの実現(はらべこあおむし班)

5 データで見る兵庫県の人の動き(データ班)

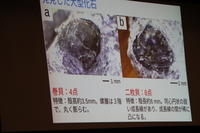

6 二枚貝のギフンについて(貝班)

7 丹波篠山市に分布する篠山層群由来の岩砕および化石調査(岩石・化石班)

8 ”エネルギー”について考える・調べる・体験する(エネルギー班)

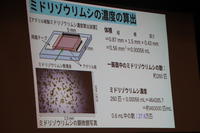

9 ミドリゾウリムシの光合成による酸素生成(酸素計班)

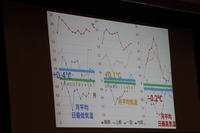

10 百葉箱を作って気温を測ろう(気象班)

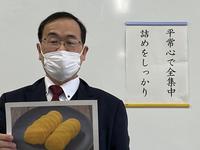

高校3年生(27回生)共通テスト受験者集会で激励ー学年団教員の作成動画に感動ー(R5.1.13 )

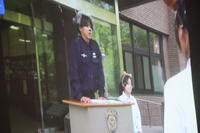

1月13日(金)4時間目に、明日から2日間実施される大学入学共通テストの受験者集会を、高校3年生144人を対象に行いました。

感染症対策のため、社会科教室から各ホームルーム教室にWebで配信し、今日登校できなかった生徒も自宅で視聴し、受験の注意と激励を行いました。

最初に、校長の私からは、2つのことを伝えました。1「平常心で全集中」で、いかに平常心で取り組むかが鍵であり、監督する大学教員もマニュアル通りに実施せねばならないため緊張しているので、自分だけが緊張しているのではないし、終わるまで全集中の気持ちを忘れないで欲しいと伝えました。2「詰めをしっかり」で、二宮尊徳が、家族と食事をしているときに、大根の漬物のたくあんが、下の皮まで切れていなかった時に、「大切なのはここだよ。たくあんをつけるのは大変な苦労だが、最後に切れていない状態でお客に出せば失礼だし、誰でも十中八九はできてもあと一つができるかどうかが成功不成功の分かれ目である。」と言ったように、最後の詰めが甘いと残念な結果になってしまうので、詰めを忘れず最後まで見直してマークミスがないかを注意して欲しいと伝えました。

また、校長からは、「Kit Katの大福味」の14種類の励ましメッセージが書かれたものを、全員に配布しました。「大きな福がキッと来る!」とメッセージで、励まされると嬉しく思います。

進路指導・図書部長の疊家先生から、経験を踏まえた受験上の丁寧な説明のあと、学年主任の那須先生から、励ましの言葉がありました。

27回生の3学年団の教員が時間を掛けて苦労して作成した25分間の動画を上映し、笑いもあり生徒達は大いに励まされました。学年団の教員の、劇風の動画メッセージだけでなく、武尾総長をはじめ、教員のメッセージやメッセージボードを手に持った励ましのあと、学年団教員が「勝」の文字を作って必勝の文字で終わりました。撮影や編集や本当に大変だったと思いますが、生徒達が頑張ってくれることを願っての気持ちは伝わったと思います。作成頂いた先生方、協力頂いた先生方、ありがとうございました。

生徒達は、励ましを忘れず、明日から2日間体調に気を付けて、しっかりと頑張ってくれると願っています。

校長 小倉 裕史

附属高校 数学コンテストの表彰ー数学の力の素晴らしさー(R5.1.10)

昨年12月23日に実施しました、校内の数学コンテストの優秀者を、1月10日(火)に総長・校長室で表彰しました。コンテストの担当は、数学科の田中賢也先生です。

このコンテストは、学校全体で数学の基礎的な問題を解く機会を共有することで、数学の学習に対しての意欲・関心を高め、基礎的な内容の理解度を測ることで、学年ごとの数学力を比較・分析し、授業や進路指導の資料として活用することを目的として、理数教育に力を入れている本校では、毎年実施されています。

コンテスト①(数学Ⅰ・Aの内容)は、1~3年の全校生が、コンテスト②(数学Ⅱ・Bの内容)は、2,3年生が取り組みました。

その中で、上位の優秀者を表彰し、今週末の大学入学共通テストにおいても自信をもって取り組むように励ましました。特に、3年生の高見慧さんと吉本葉大さん、2年生の藤井瑞己は、2つの合計が197点と、抜群の力を発揮してくれて大変うれしく思います。素晴らしいですので、後輩の1、2年生もさらに頑張って取り組んでほしい。

高校3年生全体が刺激を受けて、共通テストで実力を最大限に発揮してくれることを願っています。

校長 小倉 裕史

表彰者

数学コンテスト①(数学Ⅰ・Aの内容) 1位 100点 3年 高見慧、前川陽子、吉本葉大

数学コンテスト②(数学Ⅱ・Bの内容) 1位 100点 2年 藤井瑞己、2位 98点 3年 木村仁和

3位 97点 3年 高見慧、吉本葉大

創立30周年を迎える令和5年のスタート(R5.1.4)

令和5年を迎えました。新年明けましておめでとうございます。

本校の附属高等学校が、今年創立30周年を迎えます。附属高校は30年前に、姫路工業大学附属高校として開校し、13年後に附属中学校が開校し、全国唯一の公立大学法人の併設型中高一貫校として現在に至っています。

附属高校30年を祝して、附属中学校と合同で、兵庫県立大学附属高等学校・中学校創立30周年記念式典を、11月11日(土)に実施します。30周年記念事業実行委員会が設けられ、すでに2回の会議が行われ、現在着々と準備を進めています。

記念式典では、本校の生徒が作った高校と中学校の校歌について卒業生に当時の思いを聞いたり、創立当時に関わられた現在の県立大学の太田学長や、当時の副校長先生などにお越しいただいて、附属への思いをお聞きすることを計画しています。

記念事業として、① 体育館の一文字の新調(現在の体育館の附属高校のみの校章の幕が破れかけており、中学校と高校の両方の校章入りのものに新調する)、② 校歌音源制作(雑音が多い音源を新たな音源にする)、③ 中学生・高校生交流広場の整備(高校の本館と中学校の夢造館の間にある青空コートを整備して改修)することを考えています。

卒業生の同窓会の方を中心に、今後同窓会から寄付金のお願いもすることになると思いますが、現在の様子を学校案内と共にお送り致しますので、母校の現状の活躍を知って頂くと共に、是非ご協力をお願いいたします。

令和5年が、附属中学校・高等学校にとって素晴らしい年になりますように、さらに教職員一同、頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。

校長 小倉 裕史

雪景色の中、中高で冬休み前の全校集会ー「日本サッカーの父」クラマーの名言からー(R4.12.23)

12月23日(金)、今朝は県大附属は雪景色の朝を迎えました。中学生が青空コートに「祝積雪」と足形で文字を書いたり、高校生は早く登校した生徒は新雪を触ってはしゃいでいました。寒い中、冬休み前の最後の登校となりました。

明日から例年よりも長い冬休みが始まりますので、感染症対策で中高別々で時間差を設けて、中学校は夢造館で、高校は体育館で全校集会を行いました。(本校は2学期制のため今日は終業式は実施せず)

夢造館は暖房がありますが、体育館は寒いため急遽授業の空いている先生方と一緒に石油ストーブを運ぶという状況でしたが、若干暖かい中で実施しました。校長講話の後、中学生は29人、高校生は16人の表彰式(口頭紹介11人を除く)を行い、様々な活動で頑張ってくれたことをうれしく思います。

中学生も高校生も、例年よりも様々な学校行事が実施でき、頑張っている姿を見ることができた1年だったと思います。三者懇談を終えて、明日からの冬休みを、目的を持って大事に過ごしてほしいと願っています。

高校3年生は、1月の大学入学共通テストに向けて、自己との戦いで最後の頑張りを期待しています。

【校長講話の概要】

今年もコロナ禍の中でしたが、これまで以上に様々な行事が可能な限り実施でき、皆さんの活躍した姿もたくさん見ることができました。

中学校は、今年度は、9月に3年生の修学旅行が、3年ぶりに予定通りに3泊4日で69名全員で無事に実施することができました。普段できない様々な体験をして、解散式で「楽しかった人?」と聞くと、全員の手が素早くあがりました。生徒自ら、実行委員の仲間への感謝の気持ちをみんなで伝え、教職員に対しても全員で「ありがとうございました」と思いを伝えてくれた姿には感動しました。さすが3年生だと思います。3年生は、FIRST LEGO League Challenge(国際的なロボット競技会)で全国大会出場を果たしたり、はりま漫才グランプリで「空想ロケット」が最優秀グランプリに輝いたり、2年生は先輩に続いて科学の甲子園ジュニア全国大会を果たし、1年生を含めてアートフェスティバルでの頑張りは素晴らしかったと思います。

高校は、3年生は、いよいよ来年は新しい自分の決めた進路にはばたく時です。最後まで諦めずに頑張ってください。進路の決まった人も、まだの人を応援しつつ、今自分ができることを考えて過ごしてください。2年生は、高校の中核として本気で自分の進路を目指して頑張る年になります。1年生は、それぞれのコース選択で、本格的に自分の進む路を歩み始める年になります。1年生でしか学ばない教科も、最後までしっかり頑張ってください。

さて、先日まで、サッカーワールドカップが行われ、決勝も素晴らしい試合でした。日本はベスト8には進めませんでしたが、ドイツやスペインを破った活躍は素晴らしかったと思います。今ではこのように活躍している日本サッカーですが、「日本サッカーの父」と言われる人を知っていますか。デットマール・クラマーというドイツ人です。日本サッカー界初の外国人コーチで日本代表の基礎を作り、日本サッカーリーグの創設にも尽力した人です。

スマホで「日本サッカーの父」と検索すれば、クラマーの多くの名言が出てきますので、是非興味ある人は見てください。今日は、そのクラマーの話をします。

さて、今から60年前の昭和30年代前半の日本のサッカーは暗黒の時代で、国際試合で負けが続き、アジアで最も弱いチームでした。1960年のローマオリンピックには予選敗退で出場できず、1964年の東京オリンピックは地元で出場できましたが恥ずかしい試合はできないということで、サッカー協会はサッカー先進国の西ドイツに協力を求め、デットマール・クラマーが日本代表チームを指導することになりました。

日本代表チームは西ドイツに向かいましたが、クラマ-は日本選手に基礎力が無いことと、その自覚がないことを見抜いて、キックの練習だけをさせたようです。日本チームの監督は、「お金と時間を使って西ドイツまで来ながら、キックの練習だけでは時間の無駄だ。もっと別の高等戦術を知りたい。」と言い始めたようです。クラマ-は、自ら模範を示し、「正確に」と何度も注意しながら練習を続けさせました。クラマ-のキックしたボールは20m先の目標に正確に一直線に飛んで行ったが、日本選手は誰一人できなかったようです。

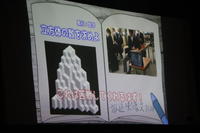

クラマ-は基本の大切さを、このように語っています。

「建築物は、きちんと基礎を固めてこそ、その上に立派なものが立つ。ロケットはしっかりした発射台があってこそ、遠くに飛ばすことができる。基礎がしっかりしていないものは、いつかは崩壊する」

必要な時に、必要な場所へ、正確にボールをパスすることができなかったら、どんな戦略も成り立たない。「ボールコントロールは、次の部屋に入る鍵だ。サッカーという競技では、この鍵さえあれば、何でもできる。」と言っています。1960年に来日したクラマ-は、「サッカーの上達に、近道はない。不断の(絶え間なく続く)努力だけである。」と、選手達に言い続けて、ひたすら練習を促して、名言になっています。

日本がアジアのチームに勝てるようになってきたのは、3年くらい後からで、前回の東京オリンピックでは、強豪アルゼンチンを逆転で破って、ベスト8入りを果たしています。次の、1968年のメキシコオリンピックでは、サッカー大国のフランスも破り、銅メダルを獲得しています。

日本のサッカーを、大きく生まれ変わらせたクラマ-は、「日本サッカーの父」と慕われ、その思いが今も引き継がれていると思います。基礎をおろそかにせず、絶え間ない努力の大切さを教えてくれています。

明日から例年よりも長い冬休みになりますが、この1年間の行動を見直す機会にするとともに、新たな1年の目標をしっかりと決めて欲しいと思います。

昨年にも言いましたが、「一年の計は、元旦にあり」と言われます。1年間の計画、1年間の目標は、年初めの元日の朝である元旦にしっかりと、心に刻みましょう。「今年の目標は〇〇する!」「今年は、●●を実現する!」など。

新型コロナウイルス感染症は、第8波が訪れています。休み中も、三密対策を徹底して、マスクの着用や手指消毒など感染症対策を徹底してください。健康に気を付けて、「自覚と責任」ある行動で過ごしてください。また新年の1月10日にお会いしましょう。

校長 小倉 裕史

附属中学生「税についての作文」6人が相生税務署長等から表彰(R4.12.15)

附属中学校3年生が応募した「税に関する作文」のうち、6名が入賞しました。

12月15日(木)、本校の総長・校長室において、相生税務署の岩﨑佳文署長と、兵庫県西播磨県民局龍野県税事務所の川越健生所長から、表彰を受けました。

生徒達は、様々な視点から税について作文を書き、表彰を受けて税に関する思いを改めて感じたと思います。

校長 小倉 裕史

表彰者と作文の題名

兵庫県納税貯蓄組合総連合会長賞 3年 佐原 小麦 「笑顔をつくるふるさと納税」

相生税務署長賞 3年 山田 千尋 「歴史に学ぶ税」

西播磨県民局長賞 3年 横野 友香 「助け合いのシステム」

相生税務署管内租税教育推進協議会長賞 3年 北郷 真菜 「遠いようで近い存在」

相生納税協会長賞 3年 角田 美咲 「税金と私の変化」

相生納税貯蓄組合連合会長賞 3年 肥後 理 「税制の歴史」

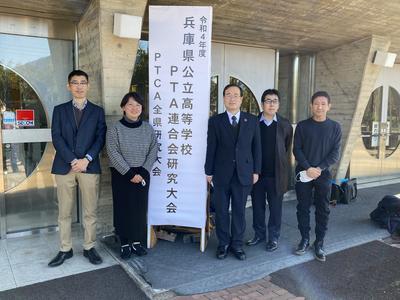

公立高等学校PTA連合研究大会にPTA役員と参加ー平田オリザ学長の講演で新しい学力観ー(R4.12.3)

12月3日(土)、和田山ジュピターホールで「兵庫県公立高等学校PTA連合会研究大会ーPTCA全県研究大会ー」が行われました。本校のPTA役員で3年生の保の護者の研修委員長の前川雅人様、副委員長の片山進一様、2年生の保護者の江尻健司様、川上恵里様と共に参加しました。

兵庫県公立高等学校PTA連合会と兵庫県教育委員会の主催で、開会行事の後、記念講演に本校と同じ兵庫公立大学法人である芸術文化観光専門職大学の平田オリザ学長による「新しい学力観、新しい学校観ー大学入試改革から見る家庭、地域の役割ー」と題した講演が行われました。

平田学長は、劇作家で演出家であり、自身が書かれた小学校の教材をもとに、日本では盛って話をするのも嘘と言われるが、「嘘を言うことと、盛って大げさに言うことは違う」ことを話されました。また、話し言葉の面白さ、子供から言葉が出てくるのを待つことは大切であるが、先生はすぐに教えたがるし教えすぎる、教えてないと不安になることなどを話されました。大学入試改革も、学力の3要素が、①基礎的・基本的な知識・技能、②思考力・判断力・表現力、③主体的・多様性・協働性 であり、改革の趣旨は間違っていなかったし、「何を学ぶか」より「誰と学ぶか」が大切であることを話されました。センス、マナー、コミュニケーション能力、美的感覚、感性、味覚などの「身体的文化資本」の重要性も教えてもらいました。

本校も、附属中学校は芸術文化観光専門職大学と連携授業を行っていますが、附属高校においても連携授業を実施していきたいと強く感じました。

実践発表では、県内3校のPTA会長から、PTA活動の報告を受けました。

本校は、来年度創立30周年を迎えますが、「身体的文化資本」を育てる取組を、PTA役員の皆様と実施していきたいと思いました。ご参加頂きました、PTA役員の皆様、ありがとうございました。

校長 小倉 裕史

附属高校2年生がオーストラリア姉妹校とWeb交流ー来年度は海外に行く交流を再開ー(R4.11.28-30)

11月28日(月)から30日(水)まで、2年生の英語の授業で、オーストラリアの姉妹校であるウィルトン高校とWebで交流をした。

クラスで6班に分かれて、挨拶をした後、準備した内容を英語でジェスチャーを交えながら一生懸命に:伝えていました。生徒達は、食事に使う「箸(はし)」の持ち方やを伝えたり、日本の自然の風景を絵を用いて伝えたり、一生懸命楽しく取り組んでいました。

コロナ禍で3年間行き来ができませんでしたが、来年度は行き来をする国際交流再開の方向で準備しています。

来年度は、オーストラリアだけで無く、タイ王国と韓国の3カ国に本校の姉妹校がありますが、可能な限り再開して行きますので楽しみにしてください。

校長 小倉 裕史

附属中学校「芸術祭 Art Festival2022」を実施-輝笑 Enjoy This momentー(R4.11.26)

11月26日(土)、附属中学校の「芸術祭 Art Festival2022」が実施されました。テーマは、「輝笑 Enjoy This moment」で、すべての瞬間(moment)を「輝く笑顔」で「Enjoy」楽しみたいという思いを込めて実施されました。

生徒会のオープニング映像では、Mrs.Green Appleの「ダンスホール」の曲に合わせて、生徒たちが準備やリハーサルの様子が映し出され、時間をかけて苦労をして今日の日を迎えたことがわかりました。

1年生の「群読」は「どどけ、69人の個性」のテーマで、言葉の数だけ自分たちが大きくなるという「小さな種できれいな花を咲かせる」ことや、友達との絆の大切さを伝えて「オンリーワンの花」についてや、見えなくても存在するものがあり、成長はハッキリと見えることや、見方を変えることで個性となり「オンリーワンの個性」で「みんな違ってみんないい」で、1人1人個性は違っても互いに共鳴して新しいメロディーになると、4つの班に分かれて熱く語ってくれました。生徒自身の自信につながったと思います。

2年生の「合奏」は、音楽の丸林先生の指導で、「It's show time~ぼくたちの個性~」と題して、「The Greatest Show」「This Is Me」「クラッピング ファンタジー」「Never Enough」の4曲を披露し感動しました。4つの班に分かれてリズムを合わせてバチをたたくのは息ぴったりでした。ピアノのメロディーに合わせて順番に退場した演出も素晴らしかったです。

3年生の「劇」の発表は、母親が子供に4つに話を読み聞かせる演出で、4つの劇が行われました。「かぐや姫」は、赤ちゃんが拾われて成長した時までの話、「北風と太陽」は、地震が起こって被災してボランティアとして何ができるかという話、「白雪姫」では、世の中で一番美しいと言われたいがために、母親が娘に毒(今回はアレルギーのピーナッツ)を食べさせ、グループKDFも登場する話、「アリとキリギリス」では、SNSでの投稿、定時に帰宅、ミュージシャンを目指すなど工夫をこらした、「めでたしめでたし」の内容であった。台本の変更や役の入れ替えなど、大変苦労して仕上げました。本校と同じ大学法人の「芸術文化観光専門職大学」の平田先生の協力のもと、実施しています。

本校独自の学校設定教科「コミュニケーション」で取り組んだ成果の発表でもあり、1人1人が輝いていました。

途中、美術部の「附属中RGB」で3体のモンスターが登場するのを描いた絵を動かして表現したり、茶道部の「授業」では、英語、数学、国語、理科、社会の授業で、茶道や抹茶について紹介しました。音楽部は、中高生28人で「Pretender」と「君の知らない物語」の2曲を弦楽器の素晴らしい音色で表現しました。自然科学部は5つの班がそれぞれ取組を紹介してくれ、附属ならでは理科好きの生徒の取組に感動しました。ESS部の「Zootopia」ではウサギの警察官が活躍するドラマをオールイングリッシュで動画を披露しました。放送映像文化部は「クイズ!先生は附属中生より賢いの?」というテーマで難問に、先生と生徒がチャレンジする映像を制作し、結果は生徒の勝利でしたがおまけで、泣きそうな赤ちゃんにコメントを付けた「メグミルクは嫌いなの」の高下先生のコメントが生徒よりもうけていました。

展示は、玄関に華道部がきれいな花を飾ってくれ、社会科教室には美術の時間の作品、国語(書道)の時間に書いた習字、理科自由研究などが展示され、保護者の方が熱心に見られていました。

全校生徒208名ですが、3年生で2人保護者が来られたところもあり211名の来場でした。生徒の活躍の場を見て頂き感謝申し上げます。さらに、生徒たちが校訓「創進」ものと、新たなものを創造してより良い方向進歩して欲しいと願っています。

校長 小倉 裕史

県教育委員会人権教育課の指導主事が中高に訪問ー人権教育の推進ー(R4.11.2)

11月2日(水)に、兵庫県教育委員会人権教育課の内匠友紀指導主事に訪問頂き、中学校と高校で実施した人権教育のホームルーム活動の公開授業を行いました。

中学校では、2年1組で柴原由果先生の授業で、ハンセン病問題をテーマに、生徒同士の話し合いや意見発表などを行い、ハンセン病で差別を受けた人の思いや大人と子供の考えの違いなどを取り上げ、「差別や偏見のない優しい世の中へ」をテーマに、熱心に取り組んでいました。

高校では、1年2組で田中亜弥先生の授業で、ダイヤモンドランキングで自分にとって何が大切かを順に並べて、「自分を見つめる」ことをテーマに、意見交換を行いました。家族、健康、趣味、お金、夢・目標、友人、挑戦すること、自ら決断すること、知識の豊富さ の9項目を悩みながら並べていき、友達の意見を聞いて納得させながら考えを深めていくことができました。また、2年3組で鳥居柚希先生の授業では、先週に沖縄県宮古島に研修旅行に行ったことも踏まえて、第二次世界大戦での特攻隊で亡くなった人の家族に当てた遺書などを読んで、「戦争を通して命の大切さについて考える」をテーマに、平和学習から「命はなぜ大切か」という大きな課題を話し合いや意見交換を行いました。

公開しなかったクラスも、同じように人権学習のホームルームに臨みました。普段は考えないようなことを、たくさん考えることができました。

人権教育担当者と公開授業者、管理職を交えて、総長・校長室で、授業の振り返りと共に、内匠指導主事から、指導助言を頂きました。「人権教育」は、様々な人権課題を解決するための教育、「道徳教育」は、よりよい生き方を促すための教育であることを教えて頂き、大変意義ある時間となり、本校として教育活動全体として人権教育、道徳教育をさらに推進していきたいと思いました。

校長 小倉 裕史

数学・理科甲子園2022に出場ー悔しい思いを忘れず次年度にリベンジをー(R4.10.31)

10月31日(土)、甲南大学講堂兼体育館で、「数学・理科甲子園2022ー科学の甲子園全国大会兵庫県予選ー」が実施されました。

兵庫県内の高校55チーム330人がエントリーし、午前中は、予選(筆記競技)が個人戦3人、団体戦3人で争われました。個人戦では、本校は1年生もいましたが難しい数学や理科の問題も頑張って解きました。団体戦では3人が相談して答えを5択から選ぶ問題でしたが、学校で習っていない思考力、判断力を駆使して取り組みましたが、残念ながら本校は正解が少なかったです。

2年生の多くは中学校で「数学・理科甲子園ジュニア」に出場し、1年生は2年前の附属中学校2年生の時に「数学・理科甲子園ジュニア2020」で優勝して全国大会に出場したメンバーで臨みました。難問にも頑張りましたが、多くの強豪校に残念ながら負けて、午後の本戦にわずかな差で出場できませんでした。55チームのうち15位で、13位までが午後の本戦に出場となり悔しい思いで終わってしまいました。2年生の4人は、残念な思いで一杯で、1年生の2人は次年度に向けて気持ちを新たに頑張る決意をしてくれました。(個人戦だけでは4位くらい)

午後からの本戦の数学の実技競技の問題や、決勝の問題も見学し、次年度につなげたい思いで一杯でした。

優勝は白陵高校、準優勝は神戸大学附属中等教育学校で、3位が県立長田高校と灘高校でした。

予選さえ突破すれば、午後からも活躍できたはずの本校生ですが、結果を真摯に受け止めリベンジを誓いました。

また、1年生の中井君がボランティアで参加して、次年度は選手として活躍したいと大会の裏方をしてくれたからこその感想を述べてくれました。

参加選手

2年生 藤井 瑞己、谷内 隆人、板東 里奈、平岡 桃

1年生 安川 弥来、米本 春樹

校長 小倉 裕史

附属高校28回生(2年生)研修旅行結団式ー明日から3泊4日で宮古島へー(R4.10.24)

10月24日(月)、明日から高校28回生(2年生)が、沖縄県宮古島への3泊4日の研修旅行に出発するので、結団式を行いました。

校長の私からは、けじめをつけて、健康管理をしっかりとして、悔いのない宮古島での経験と体験で成長するとともに、思いやりを持って行動して欲しいと伝えました。

学年主任の船積先生からは、毎日天気予報を見て心配していたけれども、素晴らしい最高の天気になりそうであり、宮古島で素晴らしい経験をして欲しいと話しました。

研修旅行委員からは、企画をしたもらった先生をはじめ、色々な人に感謝の気持ちを忘れずに、現地でも感謝の気持ちで過ごそうと、皆んなに呼びかけました。 同行される旅行業者4名の紹介もあり、明日に備えて生徒たちは早く帰りました。

す私は残念ながら別の出張やら公務のため今回一緒に行けないのが大変残念ですが、団長をお願いした高見教頭先生ともに、28回生の生徒たちが一生忘れない研修旅行の思い出をを作って欲しいと願っています。 明日から、ホームページの28回生の教育活動に、研修旅行の様子が掲載されますので、保護者の皆様も楽しみにしてください。 校長 小倉 裕史

芸術鑑賞会ー初めての狂言の体験に感動ー(R4.4.21)

4月21日(金)、本校体育館で狂言の芸術鑑賞会を実施しました。コロナ感染症対策のため、第1部として3,4時間目に、中学生1~3年生と高校1年生、第2部として、6,7時間目に高校2,3年生が観賞しました。

最初に、狂言とは何かの説明があり、能と同じ時代の今から650~700年前の室町時代につくられたもので、対話を中心としたせりふ劇であり、言葉やしぐさによって表現し、今も昔も変わらない人間性を「笑い」や「おかしみ」で伝えられます。実際に生徒に立ち方や、お辞儀の仕方なども伝えて頂き、生徒達も熱心に動作を覚えていました。

上演されたのは「蟹山伏(かにやまぶし)」と「棒縛(ぼうしばり)」でした。「蟹山伏」では、蟹退治をしようとして怒った蟹に耳を挟まれて、山伏が呪文を唱えると蟹が余計に強くなってしまうという話で、「棒縛」は、留守になれば召使いの2人が無断で酒を飲むのを防ごうと、主人が棒で両手の手を縛ったり後ろ手に縛って外出するのですが、知恵を絞って酒蔵の酒を飲もうと奮闘する楽しい話でした。

海外公演でも有名な話のようで、生徒たちは熱心に見入っていました。お礼を伝えた、中学校生徒会長の定森さん、高校生徒会長の山田君とも、初めての狂言に感動し習った姿勢でお礼を伝えました。生徒会から花束が贈呈され、拍手で幕を閉じました。

日頃触れることのない狂言に生で触れる機会に、生徒たちは素晴らしい経験となりました。

校長 小倉 裕史

中高合同体育大会を実施ー保護者の応援の中盛り上がりましたー(R4.10.5)

10月5日(水)、昨晩の雨で心配されましたが、早朝からの準備により、無事に中高合同体育大会が実施できました。3年ぶりに保護者の参観による実施で、用意した3張りのテントに入れない状況の中、大変多くの保護者に来ていただき、写真やビデオ撮影をしながら応援もあり、大変盛り上がりました。

生徒会長の挨拶のあと、中高の代表による選手宣誓が行われました。①合同体操 は、中高合同でグランド一杯に広がってのラジオ体操を行いました。②大縄跳び では、各チームが息を合わせて跳び、1位の高校3年4組チームは70回も跳びました。③綱引き は、昨日の予行で予選が行われて、8クラスのチームによって競われました。8チーム中、中学生が4チームが残っており、1位は高校1年3組、2位に中学校2年1組が入る活躍でした。④中学校演技 は、夏休み前から中学校生徒会を中心に練習を重ね、息の合った集団行動の後にダンスを披露しました。綺麗な動きに感動しました。⑤バラエティーリレー は、借り物競争や大きなボール運び、ぐるぐるバッドなど息が合わすにボールを落とすクラスもありましたが、応援もあって大変盛り上がりました。各1位は、中学校2年1組、高校1年4組、高校2年1組、高校3年4組でした。⑥女子4×100mリレー、⑦男子4×200mリレー、⑧男女混合リレとリレーが続き、バトンを落としたり倒れたりするハプニングもありましたが、最後まで諦めずに走り切っていた姿が素晴らしかったです。

閉会式まで時間があったので、急遽生徒会執行部の要望で、生徒会チームと多くの教員チームのリレーが行われました。武尾総長も出場され、教員チームが何チームも走って、生徒たちは先生方の普段見られない姿に大いに盛り上がって応援していましたが、結果は生徒会執行部の生徒チームがぶっちぎりに速かったです。歳の差を感じました。また、高校生徒会と中学校生徒会の混合チームや、今日1日放送で進行してくれた放送・映像文化部チームもリレーに参入していました。頑張って、最後に盛り上げてくれてありがとう。

成績発表のあと、武尾総長から総合成績の上位3クラスに、総長校長連名の表彰状を渡しました。本当におめでとう。クラス団結のいい思い出になったことと思います。

校長講評では、諦めずに最後まで頑張った生徒たちに、表彰状のあるなしに関わらず頑張ったことに賛辞を送りました。また、多くの保護者の皆様に、平日にもかかわらず生徒の頑張っている姿の応援に来ていただいたことへの感謝を伝えました。

中学校3年生や高校3年生の保護者にとっては、3年間で最初で最後の観戦できる体育大会であり、クラス写真を撮影する最後まで残って生徒たちを多くの保護者に見守って頂きました。ありがとうございました。

今日のために頑張ってくれた高校生徒会執行部、中学校生徒会執行部の皆さん、本当にお疲れさまでした。また、実況もしながらスムーズな進行やビデオ撮影をしてくた放送・映像文化部や、スターターとしてスムーズに出発などを担当してくれた陸上競技部の生徒の皆さん、お疲れ様でした。

今日の日の経験が、さらに生徒たちの今後のステップアップに繋がって欲しいと願っています。

校長 小倉 裕史

総合成績

優勝 高校3年4組、準優勝 高校1年4組、3位 中学校2年1組

後期始業式を実施ー素早く要点を整理し、最後まで諦めず笑顔で明るいあいさつでー(R4.10.3)

10月3日(月)後期始業式を行いました。今日はJR山陽線の遅延により、生徒の登校が遅れたこともあり、昼休み前に、中高合同で、放送室からの放送で実施しました。

武尾総長からの式辞では、忙しい中で要点を整理することの重要性を話して頂き、ボーと過ごすことなく、情報が入ったら素早く要点を整理するように努めて、実りある時間を過ごすように伝えました。(総長式辞の詳細は後に掲載)

校長の私からは、昨日のオリックスの逆転でのパ・リーグ優勝から、最後の最後まで諦めないことの大切さを教えられたことと、にこやかな笑顔と明るいあいさつは、世の中を楽しくするので、自分から笑顔や挨拶をして素晴らしい学校にしていこうとお願いしました。(校長あいさつの詳細は後に掲載)

校長 小倉 裕史

【総長式辞】附属学校総長 武尾 正弘

総長の武尾です。4日間の秋休みで、前期の振り返り、また後期の新しい計画を考えることができたでしょうか?また、よいリフレッシュとなったでしょうか?

さて、後期の始業式にあたり、一つお話をさせて頂きたいと思います。

これまでに校長先生や各先生からいろいろ役立つ話を聞いて来たと思いますが、長い話になるとその内容をはっきりと覚えておくことがなかなか難しいのが現状です。私なんかは、話の上手な方のお話を伺っても、その直後にその話の内容、何だったっけと思うことがよくあります。

第二次世界大戦中に、イギリスの首相を務めましたウィンストン・チャーチルという人物がいました。この方は、1940年に首相に着任後、直ちに閣僚を集めて、これからとんでもない量の書類を読まなければならないので、要点は全て箇条書きにして報告しなさいと言いました。また、長い報告書の場合は、見出しをメモ書きにして付け、内容は口頭で簡潔に説明しなさいと言いました。忙しい中で要点を理解することが重要だったからです。

これとよく似ていますが、1980年代に活躍したアメリカの大統領でロナルド・レーガンという方がいました。この方は俳優から大統領になった方ですが、この方も全ての報告は1ページ以内でしか受け取らないと言い、その中には、まず結論を書き、その次に内容を箇条書きでかかせ、最後に決断の選択肢を簡潔に書かせたと言われています。

これもやはり、その場でよい判断をするのに多くの情報を整理して物事の要点を把握し、それに基づいてものを考えると言うことが重要だからです。

皆さんは、昔に比べて多くの情報を取り入れて勉強や生活をしなければなりませんので、情報が入って来たらすぐに要点を箇条書きにして残す習慣をつけてください。あとでそれを見直すと記憶がずるずると引き出されて思い出され、新しいアイデアにつながるかもしれません。これこそ、校訓である「創進」の中の創造につながる習慣だと思います。

一方、皆さんにとって一番よくない習慣は、ボーと話を聞いたり、ボーと時間を過ごすことです。テレビに登場するチコちゃんのように「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と横で言ってくれる人がいればいいんですが、たいがいだれもそんな注意はしてくれません。

これから後期が始まりますが、ボーと過ごすことなく、情報が入ったら素早く要点を整理するように努めて、実りある時間を過ごしてください。

【校長あいさつ】校長 小倉 裕史

校長の小倉です。私からは、後期がはじまるにあたり、2つのお話をします。

1つ目は、昨晩プロ野球のパリーグで、オリックスが逆転で2年連続14回目のリーグ優勝を果たしました。昨日は、年間143試合戦う、最終戦でした。一昨日まで1位であったソフトバンクがロッテに敗れて、オリックスが楽天に勝つしか優勝のチャンスはありませんでした。両チームの最終成績は、どちらも76勝65敗2引き分けで全く同じ。勝率が同じの場合、直接対決で15勝10敗のオリックスが上位となり優勝が決まりました。一昨日まで1位だったソフトバンクは、最後の2試合を2連敗、優勝したオリックスは2連勝で逆転優勝したわけです。

オリックスは5月には1位のチームと11.5ゲーム差、すなわち、1位のチームと直接対戦して12連勝しなければ優勝できないくらいに差をつけられていたのです。

もし、オリックスが年間でもう1試合負けていれば優勝はありませんでした。最後まで優勝を目前にしてソフトバンクは最終戦で敗れてしまいました。

優勝したオリックスの中嶋監督は5回胴上げされた後、「最後の試合で決まるとは思ってもいなかったし本当にこのようなことが起るんだなと信じられない気持ちです」「あきらめている選手は1人もいなかったし最後まで勝つんだという気持ちでいてくれたので選手たちを信じていました。苦しいシーズンだったが、頑張って盛り返して、ここまでやった選手を誇りに思う」と選手たちをたたえていました。

野球に興味のない人もいるかとは思いますが、もしオリックスの選手の誰か1人でも諦めていたら優勝はなかったと思います。本当に最後の最後まで諦めない大切さを教えられたと思います。

次に、「にこやかな笑顔と明るいあいさつ」についての、朗読をお聞きください。

朗読の最後にに出てきた、「和顔愛語(わげんあいご)」についてですが、仏教を開いたお釈迦さんの言葉です。「わがんあいご」とも読まれることもありますが、和は和(なご)やか、顔(げん)は顔、愛は愛する、語は言語の語と書きます「和顔(わげん)」は、和(なご)やかでやさしげな顔つき、「愛語」は親愛の気持ちがこもった言葉の意味です。

デパート王と言われたジョン・ワナメーカーは、「にこやかな笑顔と明るいあいさつほど、世の中を楽しくするものはない」と言っています。お金が掛からない、最高の社会奉仕です。

にこやかな笑顔や明るいあいさつが苦手な人もいるかとは思いますが、高校3年生の中には、進学に推薦入試で面接試験を受ける人もいると思います。推薦入試で進学しない人も、就職するときには必ず面接があるでしょう。

勉強ができることも大切ですが、にこやかな笑顔や明るいあいさつができる人が、職場でも学校でも、必要とされます。

「呼べば呼ぶ 呼ばねば呼ばぬ 山彦ぞ まず笑顔せよ みな笑顔する」と言われます。

山彦は、まず大きな声で呼びかけなければ、返ってきません。相手が笑顔になるのを待っているのではなく、自分からまず笑顔になれば、周囲のみんな笑顔になる。

私も、にこやかな笑顔と明るいあいさつは、世の中を楽しくすると思います。

苦しいときや悲しいときもあるかもしれませんが、にこやかな笑顔と明るいあいさつで学校生活を過ごして、本校をさらに素晴らしい学校にしていきましょう。

前期終業式を実施ー明日からの秋期休業で前期の振り返りをー(R4.9.28)

9月28日(水)、前期後期制(2学期制)の本校は、前期の終業式を行いました。

感染症対策のため、附属中学校と附属高校を時間差を設けて実施しました。

武尾総長からの式辞では、新型コロナウイルス感染症対策についてと、夏休み前に伝えたPDCAサイクルの話から前期を振り返り、ものごとを深く考えることにトライして欲しいと伝えられました。(概要を後に掲載)

私の校長挨拶では、前期半年間で実施できた学校行事などの振り返りと、ケンタッキーフライドチキンで有名な、カーネル・サンダースの話をしました。65歳で全財産を失った、カーネル・サンダースは、自分の作ったフライドチキンに自信を持って諦めずに頑張った姿から、簡単に諦めずに、自分を見直して自信を持って最後まで頑張って欲しいと伝えました。(概要を後に掲載)

明日から4日間の秋期休業になりますが、前期の通知表を見て半年を振り返ると共に、保護者と学校生活について話し合う機会として、来週からの後期スタートを新たな気持ちで頑張って欲しいと願っています。

校長 小倉 裕史

【総長式辞 概要】附属学校総長 武尾 正弘

皆さん、お早うございます。総長の武尾です。

長かった前期、夏休みを挟んでようやく今日終了となりますが、皆さんは前期の最初に設定した自分の目標を達成できたでしょうか?後期の始業式までに4日の秋休みがあります。この期間にぜひ自分のことを顧みて反省し、新たな気持ちで新学期を迎えてほしいと思います。

さて、コロナ感染症の第7波も徐々にではありますが、新規感染者数が減少傾向にあり、このままなくなってくれればと思うばかりです。これまで学校で大規模感染が発生しなかったのは、教職員の頑張りや皆さんがきちんとルールを守ってくれたおかげです。ありがとうございます。何しろ感染力の強いウイルスですから、引き続き皆さんも注意を守って生活してください。

私の大学の方の研究室では、今月初めに学生さんがコロナに感染して伏せっておりましたが、熱や咳がおさまって大学に出て来れるようになっても、ひどい頭痛に悩まされて睡眠が十分に取れない状態になっています。こんな後遺症もありますので、まずはかからないことが大事です。自己管理よろしくお願いいたします。

話は代わりますが、8月19日に開催された数学・理科甲子園ジュニア2022にて、附属中学2年生のチームがみごと準優勝に輝きました。3年続けて、優勝、準優勝、準優勝ということでたいへん誇らしい限りです。参加した塩谷君、岸本君、成世君、おめでとうございます。また、ご指導を頂いた、柴原先生、高濱先生をはじめ関係する先生方、たいへんご苦労様でした。12月にアクリエ姫路で開催予定の全国大会では、優勝チームと力をあわせ、ぜひ兵庫県代表として頑張って下さい。期待しております。

10月3日からいよいよ後期が始まりますが、勉強するにも、スポーツをするにも非常に良い気候になりました。皆さんの元気な活力を使って自分のやるべきことをガツガツ進めて下さい。また、高校生の皆さんは、読書や数学の難問、英語や国語の長文にじっくり取り組んで、ものごとを深く考えることにトライしてみて下さい。3年生には受験でも役立つと思います。

最後にもう一度言いますが、これから4日間と短い秋休みですが、これまでの振り返りと新しい計画を考えて過ごしてください。

【校長挨拶 概要】校長 小倉 裕史

今年度も新型コロナウイルス感染症による影響で、本校の特色である海外交流事業ができませんでしたが、前期の半年を振り返ると、高校3年生の研修旅行、中学校3年生の修学旅行をはじめ、工夫を凝らした文化祭や球技大会など、昨年度までよりも多くの学校行事が実施でき、皆さんの頑張っている姿をたくさん見ることができたことが大変嬉しく思いました。

皆さんの前期の頑張りを記録した通知表を手にすることと思いますが、結果を真摯に受け止めて自分の取組を振り返ってください。中学生と高校1年生は、新しい学習指導要領に基づいて、①知識・技能、②思考・判断・表現、③主体的に学びに取り組む態度の3つの観点別学習状況の評価を表記した通知表をみて、評価・評定の点数だけに注目することなく、自分の取り組んできた半年を振り返ってください。

成績会議等で皆さんの成績を見て、学習面で大変頑張っている人が多いことに嬉しく思うと共に、残念ながら成績不振や欠席時数が多い人などの報告を受けました。勉強だけでなく様々な自分の今の取組を見直す秋期休業にして欲しいと思います。

今日は、ケンタッキー・フライドチキンの創業者で有名な、カーネル・サンダースのお話しをします。カーネル・サンダースは、ハーランド・サンダースというアメリカの実業家で、「カーネル」はケンタッキー州知事から贈られた名誉称号です。

さて、カーネル・サンダースは、65歳で事業に失敗します。静かな余生を選ぶか、新たな挑戦をするか・・・。「志」ひとつで、結果が大きく変わります。

カーネル・サンダースは、アメリカのケンタッキー州南部の国道沿いでレストランを経営していました。客は旅行者が大半で、とても評判が良く、売り上げは順調に伸びていました。地元のレストランガイドにも「おいしい料理を食べさせる店」として紹介され、ますます人気が高まっていきました。24時間営業にし、店舗を少しずつ拡張していました。ところが、新たにハイウェイが建設されたため、レストランの前の国道を走る車が激減しました。まもなく、経営が行き詰まってしまいました。レストランを売却し、税金と未払いの代金を払うと、手元にはほとんどお金が残りませんでした。65歳にして全財産を失ってしまったのです。

しかし、彼はあきらめませんでした。「人が来なくなったら、人のいる所に売りに行けばよいのでは?」という妻の言葉が彼を動かしました。「そうだ、レストランで最も人気だったフライドチキンを売りに行こう」と、彼の頭に新しいアイデアが浮かびました。「自分が開発したフライドチキンを、他のレストランのメニューに加えてもらおう。希望する店だけに作り方を伝授し、そのかわりにフライドチキンが売れた分だけ、1個につき数セントのロイヤリティ(権利金)をもらう契約を結ぶのだ」

どうやって宣伝するか。レストランの経営人や調理人に、自分のフライドチキンの美味しさをしらせようと、カーネル・サンダースは、車に圧力釜と独自のスパイスを載せてレストランを訪ね歩く旅に出ました。しかし、見知らぬ老人の話を真剣に聞いてくれる人は、なかなか現われませんでした。訪問しても、訪問しても断られる。わずかに残っている資金が、いつまで持つかわからない状況でしたが、自分のフライドチキンの味を信じていたので、まったく諦める気にはならなかったようです。車の中で寝泊まりをしながら、千軒を超えるレシトランを訪ねて、フライドチキンを広めていきました。やがて、誰もが予想しなかった大反響が到来します。

カーネル・サンダースは、1980年に90歳で亡くなっていますが、この年には、ケンタッキー・フライドチキンはアメリカだけでなく、世界48カ国6千店舗まで拡大しています。少し前のデータですが、2015年末の時点で、KFCは全世界125の国と地域で1万9952店舗を展開しています。

日本でも、創業者カーネル・サンダースの人形を見かけます。白い上下のスーツに黒のネクタイ、腕にステッキを掛けた白髪の老人です。あの笑顔は、夢に向かって生きる満足感の現れだと思います。

65歳であれば、普通は退職して余生をゆっくりと過ごす歳だと思います。しかし、自分を信じて、決して諦めなかった精神を見習いたいと思います。私も含めて、若い皆さんは、まだまだ可能性が一杯あります。自分の可能性を信じて、これからの人生まだまだ目標に向かって頑張って欲しいと思います。

附属中学校3年生(14回生)修学旅行結団式ー明日から3泊4日の北海道ー(R4.9.12)

9月12日(月)4時間目に、附属中学校3年生(14回生)が明日9月13日(火)から16日(金)まで3泊4日の北海道への修学旅行の結団式を行いました。3年ぶりの北海道への修学旅行で、本校の大きな魅力です。

テーマは「北海道はでっかいどー」~感謝・成長・メリハリ・楽しむ~です。

校長の私からは、修学旅行の3つの目的を確認し、け「健康管理」、け「けじめをつける」、く「悔いのない」修学旅行にして欲しいと話しました。

安西教頭先生からは、この中で私1人が北海道に行きませんが、附属中学生を大木に例え、生徒のみんなが一緒になっての取組は、大木の根っこの部分で大切であると話してもらいました。全国基礎学力調査の素晴らしい結果から、生徒に身についている力の説明もありました。

学年主任の岡山先生からは、旅行委員への感謝の気持ち、保護者への感謝の気持ちを忘れず、修学旅行で成長して、楽しんで欲しいとの思いを伝えられました。

最後に、「北海道はでっかいどー」と、生徒と教員全員で拳をあげて、明日からの修学旅行を盛り上げようと1つになりました。

明日は、朝6時半に姫路駅集合で、神戸空港から新千歳空港へ出発し、16日の20時半に姫路駅到着の予定です。生徒全員が成長した姿で、無事に帰ってくることを願っています。

修学旅行中の状況は、HPの附属中学校の「生徒の活動」で紹介します。

校長 小倉 裕史

兵庫県立大学特別選抜における基礎学力調査(入試)を実施(R4.9.10)

9月10日(土)、附属高校3年生37人が、兵庫県立大学特別選抜の基礎学力調査を受験しました。

本校は、兵庫県立大学の附属の高校であり、大学6学部への特別推薦制度があることが、大きな魅力・特色です。

工学部、理学部は、朝8時30分から、環境人間学部、国際商経学部、社会情報科学部、看護学部は9時から開始で、数学、英語が必修で、学部に応じて国語、理科(化学、物理、生物)、小論文が実施されます。

兵庫県立大学の各学部の魅力を知り、意欲のある生徒を推薦しています。兵庫県立大学へは、昨年度は47名の合格者があり、県内の高校の中では、一番多くの生徒が兵庫県立大学へ進学しています。

今年度は、残念ながら社会情報科学部への希望者がなく、5学部への希望者となりましたが、生徒たちは夏休みも登校して質問したり励まし合って頑張ったり、今日の日に向けて体調を整えて精一杯努力してきました。

受験する生徒達に、校長の私からは、夏休み明けの8月30日に、校内で実施されるが大学の基準で評価されるので高い得点が求められることとともに、武田信玄が「人として成長し、信用を得るために、大切な心がけが1つは、自分のしたいことより、嫌なことを先にせよ」であり「この心構えさえあれば、道の途中で挫折したり、身を滅ぼしたりするようなことはないはずだ」と言っていることを例に挙げ、全力で嫌なことから頑張ることが、緊張している今も、今後の人生にも大切であるのでしっかりと頑張るように励ましました。また、9月7日には武尾総長から、ケアレスミスを防ぎ見直しをしっかりして最後まで諦めずにしっかりと頑張る心構えとともに励まして頂きました。

しっかりと、ベストを尽くす結果を出して欲しいと願いながら、受験者の生徒の姿を応援しながら巡回しました。

まずは、県立大学への第1関門をしっかりと突破して欲しい。

校長 小倉 裕史