総長・校長室より

附属中学校入学者説明会を実施(R3.10.23)

10月23日(土)、附属中学校の「入学者選考に関する説明会」を本校「夢造館」で実施し、小学6年生で本校への入学希望をする約200家族が参加した。

8月の学校説明会に来た人も多く、三密を防ぐために、9時~、11時~、14時~の3部構成での実施をした。

八重総長から、校訓「創進」についてと附属中学校が数学・理科甲子園ジュニアで準優勝して全国大会出場を果たすなど理数教育に力を入れて県立大学と連携していることなどを伝えるあいさつの後、学校紹介ビデオを上映し、本校の概要と入学者選考について安西教頭から詳しく説明した。生徒募集要項に加えて願書、調査書や志願理由書も配布して書き方についての注意点も説明し、小学生の児童と保護者がうなずきながら熱心に聞いていた。

入試に関することや、これからの勉強の仕方、将来の進む進路など、活発な質問も多くあった。

私からの閉会あいさつでは、残りの小学校生活を楽しむとともに、日々の学校での勉強を大切にして頑張ってほしいことを伝えた。今日、10月23日は、「化学の日」「電信電話の日」であり、高校の化学で学ぶアボガドロ数である6.02×10の23乗にちなんで、午前6時2分から午後6時2分が「モルの日」であることを紹介し、今日が理数教育に力を入れている本校にふさわしい日であることを付け加えた。

来年度から中学生も本格入寮が可能になることから、38家族が寄宿舎「黎明寮」の見学を行った。附属高校の寮生が丁寧に説明し、中学生の居室や新しく完成した学習室を見てもらった。

今日参加した小学生が、附属中学校の入学試験を受けて、本校に入学して目標を持って頑張って欲しいと強く願っている。

今日の入学説明会に参加していない人で、附属中学校の受験を希望する人は、12月3日までに出願書類を請求することになっていますので、附属中学校までお問い合わせください。

校長 小倉 裕史

中高合同の体育大会を開催(R3.10.6)

10月6日(水)、附属中学校と附属高校合同の体育大会が実施された。感染症対策により、規模を縮小しての午前中のみで無観客での開催となったが、中高が一堂に集まってできる最大の行事で、生徒たちの懸命に頑張る姿に感動した。

開会式で、高校の吉本葉大生徒会長が、「オリンピックは平和の祭典、パラリンピックは人間の可能性の祭典、この体育大会は万翔の祭典と名付けて、はばたいて進化する大会にしたい。」と語ってくれました。

合同体操の後の大縄跳びでは、クラスが団結して息を合わせて諦めずに最後まで飛び続ける姿、綱引きでは声を掛け合って必死に引っ張っている姿に、全力で頑張る生徒の姿を素晴らしいと感じた。

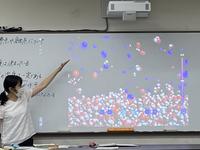

中学校演技では、中学校生徒会執行部が夏休み前から準備を始め、集団行動では2列から5列になったり、ひし形を形づくったり難しい行動を披露した。また、ピンクと緑の手袋をはいて音楽に合わせた可愛いダンスを披露した。

バラエティーリレーでは、高校執行部が中心に準備して、サッカーボール3個とテニスボール1個をラケットで挟んで運んだり、ほこりまみれでタイヤを押したり、借り物競争をしたり、工夫を凝らした競技が続き、クラスが団結して頑張っていた。準備体操をして出番を待っていましたが、くじが当たらず私の出番がなかったのは残念でしたが。

女子4×100mリレー、男子4×200mリレー、男女混合リレーでは、それぞれぶっちぎりで走った生徒もいたが、大きな差がついても最後まであきらめずに走っている姿に、「がんばれー」とテント席から熱く応援した。

閉会式の前の集計の時間に、高校教員3チーム、中学校教員2チームを急遽結成して、400mリレーを行った。テント席から生徒が熱く応援する姿に、生徒と教員の結びつきの強さも感じた。大いに盛り上がって良かったと思う。

素晴らしい結果のクラスも残念な結果のクラスもあったが、最後まであきらめずに頑張っている姿、それを応援している仲間の姿、自分のクラスの生徒を必死に応援している担任教員の姿、どれも感動する素晴らしい光景でした。

総長・校長の連名での表彰状を受け取った、クラス代表の輝いたまなざしと充実感に満ちた表情に熱い思いを感じた。私が生徒たちの頑張りを見て感じたことを各競技ごとに最後の講評で伝えたが、大きなケガもなく終わり、本当に言い尽くせないくらいに実施できてよかったと思います。

早くから準備をした中高の生徒会執行部の皆さん、進行のアナウンスを頑張った放送・映像文化部の皆さん、スターターをしてくれた陸上部の皆さん、本当にお疲れさまでした。

解散後に、各学年での集合写真やクラス写真を記念撮影していたが、生徒たちの心に残る1日になってくれればありがたい。中高一貫校として、さらに飛躍して、校訓「創進」の精神で今後も頑張って欲しいと願う。

無観客となった中、県立大学からモバイルルーターを借りて急遽Web配信することになったが、120名あまりの保護者に見て頂いた。急な連絡でWeb配信も見られなかった保護者の皆様も多かったと思いますし、生徒たちの頑張った姿を直接見て頂けなかったことを申し訳なく思います。コロナ禍で今後もご心配等をおかけすることもあるかとは思いますが、引き続き本校に対するご支援をよろしくお願いします。

総合順位 優勝 高校3年5組、準優勝 高校2年4組、3位 高校2年3組

校長 小倉 裕史

寄宿舎「黎明寮」で県立大学学生を講師とするアフタースクールゼミが開始(R3.10.4)

後期の始まった10月4日(月)、寄宿舎「黎明遼」に設置された学習室でアフタースクールゼミが始まった。

同じ「黎明寮」に住んでいる兵庫県立大学理学部の学生を講師に招いて、生徒が問題集を説いて解らないところを質問する寺子屋形式で実施し、学習習慣の確立と学力向上を図ることを目標としている。

月曜日は理科(物理・化学・生物)、火曜日は数学、水曜日は英語と、各教科週1回20時30分から22時までの90分間実施する。12月末までに各教科10回ずつ実施することとなる。(祝日等で実施できない場合は、木曜日が予備日)

初日の今日は理科を実施し、講師の学生全員が自己紹介をして生徒の出席を取ってスタートした。最初は、生徒も講師の学生も緊張して質問する生徒が少なかったが、だんだんと慣れてどんどん質問をするようになり、参加した17人の附属高校生が熱心に取り組んだ。

講師の学生は、設置されたホワイトボードを使って解説したり、隣で熱心にヒントや重要なポイントを教えながら理解させる状況で丁寧に対応していた。あっという間に90分が過ぎて、22時の終了時間がきても、まだ何人も手を上げて質問をしているといった状況であった。

終了後に生徒に感想を聞くと、「学校の授業でわかならかったところが、よくわかった。」「最初は緊張したけれどだんだん慣れてきて、わかるように丁寧に説明してもらって良かった。」「学習室の雰囲気が良く、これからも頑張れるような気がする。」「アフタースクールゼミで引き続き頑張りたい。」など、受講してよかったという感想ばかりであった。

講師の学生に聞くと、「高校生がそのように思ってくれるのは大変嬉しい。」「教え甲斐がある。」などと好印象であった。同じ寮でも普段は交流のない兵庫県立大学の学生と高校生が別の形で高大連携が実現していると感じた。

今回は3教科で延べ66人(実人数37人)の高校生がアフタースクールゼミに登録して、今年度中は試行でのスタートであるが、来年度からは、中学生の本格入寮も始まり、アフタースクールゼミを通して中高大連携が実現し、黎明寮がさらに素晴らしい寮になることを、大変楽しみに思っている。

今回設置した、別の個別学習室でも、今年度から試行で入寮している附属中学生5人をはじめ、附属高校生が熱心に自主学習に取り組んでいた。

アフタースクールゼミが定着して、寮生にとって魅力ある取り組みとして活用し、新設した学習室が生徒の頑張りを後押しできることを願っている。

校長 小倉 裕史

後期始業式ーノーベル賞を目指す高い志を期待、毎日が重要な時間で困難を乗り越えてこそ光ありー(総長式辞・校長挨拶から)(R3.10.4)

10月4日(月)、4日間の秋季休業を終え、中高合同で後期始業式が行われた。三密を防ぐために、放送によって実施しました。

総長式辞では、ノーベル賞の話を通じて、附属学校の校訓「創進」【創造と進歩の人たれ】を実践し、「ノーベル賞を目指す」高い志を期待しており、自覚と責任については話して頂きました。また、校長挨拶では、ラジオ番組を生徒に聞いてもらい、命の大切さと、志を高く持ち、毎日毎日が意味ある重要な時間であること、困難を乗り越えて光があることなどを伝えました。(詳細は後に記載)

始業式のあと、10月から着任された、北川友紀先生の着任式を行いました。

生徒一人一人が、新たな気持ちでスタートを切って、頑張って欲しいと願っています。

校長 小倉 裕史

総長式辞

短い秋休みでしたが、前期を振り返って、後期への思いを新たにすることができたでしょうか。模擬試験でそれどころではなかったという学年もありそうですが、区切りをつけて新たな気持ちで後期をスタートさせましょう。

さて、附属学校にとってはあさっての体育大会が重要な行事ですが、学術の世界ではノーベル賞の発表に関心が集まっています。120年の伝統がある国際賞であるノーベル賞の注目度がとても高いことはご存知の通りです。今日10月4日は「医学・生理学賞」、明日は「物理学賞」、あさっては「化学賞」と、来週月曜の「経済学賞」まで続きます。これまでに、経済学賞を除く、5つの分野で日本人あるいは日本で生まれた人、27人が受賞しています。

わたくしにとっては、化学に進もうと決めた高校生の時に福井謙一先生が日本で初めて化学賞を受賞されたことが印象に残っています。また、一昨年受賞の吉野彰博士は、同じ電気化学分野の方で、直接その人となりを存じ上げていましたので受賞された時には大変うれしく思いました。

現在の日本には、たくさんのノーベル賞受賞者がいて、身近に感じたり、日本語で講演を聞いたり、文章を読んだりすることができます。母語、すなわちnativeな言語で直接に触れられることは素晴らしいことです。皆さんも、今年の受賞に関心を持ってください。そして、今年28人目があればうれしいですが、30名近くの日本の受賞者の文章を読んだり、機会があれば講演を聞いたりして刺激を受けてください。ノーベル賞の対象は「人類のために、最大の貢献をした人」です。それは、附属学校の校訓「創進」【創造と進歩の人たれ】を実践した人でもあります。皆さんの中に「ノーベル賞を目指す」といった高い志を抱いている人がいることを期待しております。

最後に、終業式でお話しした「自覚と責任」を覚えてくださっていますか?コロナ対策は、高い意識、すなわち自覚を持って継続することが重要です。そのためには、繰り返し、注意を喚起する必要があります。聞き流すのではなく、もう一度、皆さん方、一人ひとりの「自覚と責任」を確認してください。

附属学校総長 八重 真治

校長挨拶

今日から後期が始まります。新たな気持ちでスタートを切って欲しいと願っています。さて、今日は皆さんに、高校生の作成したラジオ番組を聞いて欲しいと思います。

この作品は、私が17年前に県立龍野高等学校で放送部の顧問をしていた時に、生徒と一緒に作ったラジオドキュメントの「いちばん星」という作品です。

内容は、当時高校1年生であった生徒が、生徒会執行部に所属して、将来は外交官になりたいという夢を持って頑張っている生徒に、放送室でインタビューしたことから始まります。しかし、インタビューした2日後に、マラソン大会の練習中に心臓発作を起こし亡くなりました。彼のインタビューで残した言葉を、葛藤しながらも残したいと思って作成した作品です。

7分間、静かにお聞きください。(ラジオ番組 「いちばん星」)

この作品は、NHK杯の全国大会のラジオドキュメント部門で全国優勝した作品となりました。彼とは2年生になったら、放送部に入って全国大会を目指そうと約束していました。直接一緒に行けませんでしたが、彼の思いや残した言葉を作品にして、紅白歌合戦の会場でもあるNHKホールの決勝の舞台に一緒に来れて、たくさんの人に聞いてもらうことができたという思いで、当時涙があふれたのを忘れません。

生きていれば、もう33歳になっているはずですが、17年たった今でもこの作品を聞くたびに、お母さんの思いや、彼が残した「志を高く持つ」「みんな違ってみんないい」「毎日毎日が意味ある重要な時間だと思います」の言葉を思い返します。彼が果たせなかった分も、自分が頑張らなくてはと改めて思います。当時の生徒たちも同じ思いかもしれません。皆さんが、命の大切さを実感し、今しかできないことを精一杯頑張って、一人一人の「いちばん星」を輝かせて欲しいと思います。

「難の難 乗り越えてこそ 光あり」難しいことも、やる前から諦めている人はありませんか?精一杯、難しくても、それを乗り越えてこそ光が見えるのです。

黎明寮では、今日からアフタースクールゼミが始まります。しっかりと頑張ってください。明後日の体育大会に向けて、中高共に生徒会執行部を初め皆さんが頑張って準備をしてくれています。体調管理に気を付けて運動不足の人は、準備をしっかりして明後日を迎えてください。楽しみにしています。

附属高等学校長兼附属中学校長 小倉 裕史

前期終業式―「創進」の精神で自覚と責任を、「カメなりと たゆまなければ ウサギ超ゆ」の気持ちで―(総長式辞、校長挨拶から)(R3.9.29)

9月29日(木)、2学期制である本校(附属中学校並びに附属高等学校)は、前期終業式を迎えた。三密を避けるために総長・校長室から各HR教室へのWebでの配信によって実施した。

総長式辞では「創進の精神で自覚と責任をもつこと」について、校長挨拶では「ウサギとカメの話を通して油断せず諦めない大切さ」を生徒たちに伝え、中学校と高校の校歌を清聴した。(式辞及び挨拶の詳細は後に掲載)

終業式終了後、中学校生徒指導担当の下田先生と養護教諭の前川先生から、コロナ感染症対策について丁寧に説明があり、高校の生徒指導・寄宿舎運営部長の春名先生から、緊急事態宣言解除後の学校生活、寮生活についての話があった。また、高校の表彰式の後、9月末で異動される原田昌弥先生の離任式を行い、本校に対する熱い思いを伝えてもらった。

生徒には4日間の秋季休業中に自己を振り返り、後期から新たなスタートを切って欲しいと強く願っている。

校長 小倉 裕史

総長式辞

前期の終業式を迎え、それぞれの学年の折り返し点となりました。 半年間の成績を受け取って、それぞれに喜んだり、反省したりすることでしょう。 これからの4日間でしっかりと振り返って、後期には新たな気持ちで学習とそれぞれの活動に取り組んでください。

昨日、高校2年生の高大連携授業があり、わたくしも工学部教授として担当しました。 その他に、大学の5つの学部から教員が来て、それぞれの話題で授業をしてくれました。 先生方からは、生徒さんが迎えに来て、授業の司会とあいさつもする、 皆さんの自主性に高い評価をいただきました。 私から、自ら考え、自ら学ぶ「創進」の精神の表れですとお話ししたところ、 県立大学の附属学校の素晴らしいところですねと感心されました。 高校2年生に限らず、中学1年生から、高校3年生まで、 すべての生徒さんが自ら学ぶ学校であることを改めて実感しています。 これからも、「創進」の精神を発揮してくださることを期待いたしております。

さて、今年度もコロナウィルスの影響を大きく受けています。 幸い、附属学校では、クラスターの発生など大きな感染がおこることなく、 今日にいたっております。 通学範囲が広いこと、バス通学が多く密になりやすいこと、寄宿舎での共同生活があることなど、他の学校とは異なる状況のある本校で 感染防止ができていることは大変すばらしいことです。 生徒の皆さん一人一人の取り組みの成果です。 総長として、たいへんうれしく思っております。 明日には緊急事態宣言が解除され、 10月1日の後期開始とともに、少しずつ規制が緩和されようとしています。 宣言が解除されても、コロナウィルスがなくなるわけではありません。

10月からは、これまで以上に、 一人ひとりが、高い意識を持って感染防止に努力を続ける必要があります。 まさに、皆さんの「自覚と責任」が問われることになります。 「自覚と責任」覚えてくださっていますか? 附属の生徒として、社会の一員として、自覚と責任のある行動をお願いします。 皆さんが高く評価されている自主性には、自覚と責任が伴います。 本校の「創進」には、責任を伴うことを自覚してください。 これにて、総長式辞といたします。

附属学校総長 八重 真治

校長挨拶

今年度も新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発令などで、本校の特色である海外交流事業ができませんでしたが、前期の半年を振り返ると、文化祭を初め多くの学校行事が実施でき、皆さんの頑張っている姿を見ることができたことは大変うれしく思っています。中学校の修学旅行や高校の研修旅行が延期となるなど、そのたびに行事の計画を見直して先生方にも大変なご苦労をかけています。

今日は皆さんの前期の頑張りを記録した通知表を手にすることと思いますが、結果を真摯に受け止めて自分の取組を振り返ってください。

中学生の皆さんは、①知識・技能、②思考・判断・表現、③主体的に学びに取り組む態度の3つの観点を標記した通知表を手にしたことでしょう。評定の点数だけに注目することなく、自分の取り組んできた半年を振り返ってください。

高校生の皆さんは、先日成績会議で、学習面で大変頑張っている人が多いことに感動しました。一方、残念ながら成績不振で欠点がある人、欠席時数が多い人など、先生方から報告を受けました。定期考査だけでなく、課題の提出や授業態度などにおいて大いに反省すべき人がいるのは残念です。

さて、ちょうど1年前の前期終業式で、「ウサギとカメ」のお話をしました。覚えている人もいるかと思いますが、ウサギとカメが普通に競争したら、ウサギが勝つのはあたりまえでしょう。「カメなりと、たゆまなければウサギ超ゆ」という言葉があります。ここで、ウサギの気持ち、カメの気持ちを考えてみてください。この「ウサギとカメ」の話は、大事な2つのことを伝えています。

カメがウサギに勝つなど、本来ありえないと思います。しかし、カメは諦めなかったのです。自分がのろ間だと知っていたからこそ、ウサギが休んでいる間も、休まずコツコツコツコツ一歩ずつ前進したのです。自分の力を知って、最後の目的を達成するまで決してあきらめなかったからこそ、勝ったのです。ウサギはどうでしょうか?カメに負けるはずがないと油断しました。カメをのろ間と馬鹿にしていたかのかもしれません。自分が優れているとうぬぼれていたのかもしれません。うぬぼれと油断によって、結局目的を達成することができませんでした。「油断大敵」とも言われます。ウサギとカメの話は、諦めないことの大切さと、油断やうぬぼれの怖さを伝えています。「カメなりと、たゆまなければウサギ超ゆ」です。一見、力が劣っていると思われるカメであっても、たゆまない努力を続ければ、ウサギを超えることができる。

私自身、学生時代も教員になってからも、ウサギと思ったことはありません。私よりも成績が優秀な友達はたくさんいましたし、教員としても教科の指導や部活動の指導で私よりも優秀で立派な人はたくさんいました。教員になったころは自分の力のなさに嘆いて辞めようかと思ったこともありました。今では誰も信じてくれませんが、私は実は恥ずかしがり屋で、人前で話すのが本来は大の苦手です。今でも自分はカメだとずっと思っています。負けず嫌いの性格なので、人よりも時間はかかっても、絶対に諦めない、人よりも劣っているなら人の何倍も頑張ろうと思ってきただけです。頑張れば結果が表れ、結果が表れるとそれが自信になります。自分の力を明らかに見て、決してうぬぼれたり油断せずに、謙虚な姿勢と感謝の気持ちを忘れず、コツコツと目的に向かって、一歩ずつでも絶対に諦めずに前進してください。目的が大事ですし、頑張りが自信になれば大丈夫です。

本校の先生方は、皆さん一人一人の為に、時間や労力を使って温かく応援してくれる素晴らしい学校だと思います。皆さんは、そんな中で目的を持って取り組んで、新たなものを「創造」し、よりよい方向へ「進歩」する校訓「創進」の精神を忘れず、挑戦し続けてください。明日からは他校にはない秋季休業です。この機会にもう一度自己を見つめて、自分の目的は何かをしっかり定めて、後期からまた新たな気持ちで頑張ってくれることを期待しています。

最後に、明日をもって緊急事態宣言が解除されることとなり、10月から部活動が通常に再開しますが、コロナが収束したわけではありませんので、引き続き感染症対策の徹底をお願いします。

附属高等学校長兼附属中学校長 小倉 裕史

中大連携授業や高大連携授業で最先端の学びを深める(R3.9.28)

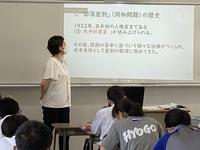

9月28日(火)、附属中学校2年生が、今年度から同じ兵庫県公立大学法人となった、芸術文化観光専門職大学と連携した中大連携授業を実施した。また、附属高校2年生は、兵庫県立大学の4つの学部(理学部、工学部、国際商経学部、社会情報科学部)の教員を講師に招いて高大連携授業を実施し、自分が希望する理科、数学、英語などの最先端の専門的な研究を熱心に学んだ。

芸術文化観光専門職大学との連携は、同じ大学法人であることから、8月に文科省コミュニケーション教育推進会議で座長をされている平田オリザ学長に本校に来て頂き、中高の教職員を対象にした演劇手法を取り入れた研修会を実施したことから始まった。夏休み明けから、附属中学校の学校設定科目(本校独自教科)「コミュニケーション」の時間に、2,3年生を対象に平田知之先生から、協議・討論について講義を受けてきた。今回は、中学校2年生のディベートの集大成の発表としての授業で、生徒達は「コンビニに無人レジを導入すべきか」などについて熱心に討論し、堂々と意見を述べていた。コミュニケーション能力が、格段に身についていることを嬉しく思う。

兵庫県立大学からは、中学校や高校に大学の教員を招いて、連携授業を実施しているのが本校の特色の1つである。本日は、県立大学から6人の教員に来ていただき、高校2年生の生徒が学びたいと思う6つの講座に分かれて、大学の最先端の研究や高校では学べない興味ある講義を1時間半にわたって受講した。理科の化学の講座は、本校の八重真治総長が県立大学工学部の教授として、研究室の大学院生2名と共に講師を勤め、受講した生徒達は「都市鉱山からのリサイクル」を通して化学の深い知識だけでなく、「化学工学は知る喜び、作る喜び、解る喜び」があり「社会とのかかわりとして、役に立つ、利益、安全」が重要であることも学んだ。今年度から見直しを図った高大連携授業は、生徒の目指す大学の学部選択や、将来目指したい職業などを決めるために役立ち、興味ある分野の最先端を学べる素晴らしい機会となっている。

観光文化専門職大学とは、今後は中学校3年生を対象とした連携授業を実施し、11月のアートフェスティバルの劇で成果を発表することとなり、これまでにない演劇発表が楽しみである。

高校2年生を対象とした兵庫県立大学との連携授業は、11月に今回と継続した形で実施し、さらに残り2回の連携授業は今回の学部以外からも教員を招いて、生徒が興味ある今回とは別の分野で最先端の科学技術やデータサイエンスなどを学ぶことになっている。

校長 小倉 裕史

寄宿舎「黎明寮」に3つの学習室が完成し寮生の学力向上に活用(R3.9.25)

令和3年度末に、寄宿舎「黎明寮」の男子寮と女子寮を一部改修し、中学生の入寮のための居住スペースが完成したが、その後寮の1階を改修して、3つの学習室が完成した。

これまで、生徒達は夜中に寮の食堂を解放して学習室として使用していた。今回の学習室は、落ち着いた雰囲気での学習環境に心がけて整備し、Wi-Fiも使用できる環境とした。新学習指導要領における1人1台端末の使用した個別最適化の学習も可能とし、寮生に落ち着いた環境で意欲的に学習に励んでもらいたい。

学習室Aには、個人机を35脚設置して、個別学習に活用することになる。また、学習室Bはには2人掛けの長机を20脚設置して、40人が座って後期の始まる10月からアフタースクールゼミで主に活用することとなる。学習室Cは、個別指導や講師控室などとして活用する。

アフタースクールゼミは、寮生父母の会の主催で、兵庫県立大学理学部の学生を講師に招いて、理科(物理、化学、生物)、数学、英語の3教科を週に各1回寮での夕食と入浴後の90分間で実施する。実施方法は、寺子屋形式で問題集のわからないところを質問して教えてもらう形で学力向上を図る。寮生に募集したところ現在37名が受講希望して、理学部の学生7名が講師登録している。

設置された学習室を効果的に利用して、寮生の学習習慣の定着と学力向上に繋がって欲しいと強く願っている。

令和4年度から、附属中学生も本格的に入寮し、附属高校生とともに、寮においても中高一貫校として交流が進むことになる。現在は、コロナ禍で十分な生徒同士の交流ができない状況であるが、黎明寮がさらに生徒同士の交流が進み活性化することを強く願っている。

今後附属中学校や附属高校への入学を目指す生徒の皆さんの中で、自宅からの通学が遠方のため難しい人には、10月の附属中学校の入学説明会や、11月の附属高校のオープン・ハイスクールで是非新設された学習室も見学して欲しい。そして、兵庫県下全域から本校で学びたい意欲ある人に黎明寮に入寮して頂き、素晴らしく楽しい寮生活を送って欲しい。

校長 小倉 裕史

附属高校の公開授業を通して「主体的・対話的で深い学び」の工夫した魅力ある教育活動を目指す(R3.9.24)

9月24日(金)、1校時は初任1年目の小林健太郎先生が「保健」、2校時は初任2年目の馬竹京子先生が「英語理解」の公開授業を、それぞれ高校2年生の生徒を対象に実施した。本校の中学校及び高校の、のべ約30人の教員が参加した。

1限の「保健」の授業は、「高齢者のための社会的な取り組み」を主題として、加齢と老化の違いから導入し、「高齢者の健康問題とその支援」「すべての人が健康・安全に暮らすための社会」について、生徒に考えさせた。ICTを効果的に使用して、写真やグラフを示すなど、教科書だけではわからない工夫があった。日本の高齢化率の変化や、平均寿命と健康寿命の差からわかることなど、生徒はペアワークなどで意見交換しながら熱心に答えていた。バリアフリーとユニバーサルデザインの意味を理解すると共に、パソコンのキーボードのFとJ、5に凹凸があったり、駅の自動改札口が広く車椅子が通れる幅や矢印でわかりやすくなっているなど、身の回りにあるユニバーサルデザインについて理解を深めた。超高齢化社会となっている現在、生徒達に理解を深めて欲しいと願うと共に、さらにICTの効果的な授業の工夫を目指して、教員全員で研鑽に励んでいきたい。

2限の「英語理解」の授業は、英語の単語の発音や文書をICTを効果的に取り入れて、反復学習や、生徒が2人ペアで立って読み合ったり意見交換するなど、教員の自信を持って指示する指導に、生徒はどんどん引き込まれて声を出して意欲的に取り組んだ。先生の熱意のこもった授業展開に主体的・対話的で深い学びの授業の工夫が感じられた。今回の英文の内容は、「キーボードで文字を打つのと手でノートをとるのとでは、手書きは自分で書いた方が記憶する能力を高める」ことや「手書きやキーボードの使用は、何を書くか、なぜ書くか、誰に書くかに応じて、両方の利点をうまく生かす」ことを扱っており、ICTの効果的な活用を生徒に伝えるためにも、意義ある内容である。英語が苦手な生徒も、さらに意欲的に取り組んで、英語の力を高めて欲しいと願う。

2学期制の本校は、来週で前期が終了する。本校の、中学校も高校も、コロナ禍の中でも教員一人一人が生徒のことを精一杯考えて工夫した教育活動を展開していることを、校長として本当に嬉しく感じている。前期の反省をもとに、10月からの後期の半年は、県立大学附属としてのさらなる魅力・特色の向上の工夫を図りたい。現在、様々な学校改革を実施している途中段階ではあるが、生徒のことを一番に考えて、教職員が生徒に温かく寄り添い、よりよい学校を目指したい。

校長 小倉 裕史

附属高校で「ICTを活用した授業づくり」をテーマに公開授業を実施(R3.9.21)

9月21日(火)、本校に今年着任した地歴・公民科の初任の鳥居柚希(とりいゆずき)先生が、高校1年生の現代社会で「ICTを活用した授業づくり」をテーマに公開授業を行い、10人余りの教員が参加した。

今日の授業の主題は「法の下の平等」で、最近のニュースで問題として取り上げられた内容を元に、生徒に関心を持たせ、日本国憲法の基本的な人権をテーマに、新聞記事や写真、質問項目などを生徒に見せて、ICTを効果的に活用した授業を展開した。

「人種差別」「障がい者差別」「男女差別」について、プロジェクターに新聞記事や写真を写して、生徒にペアで意見交換をさせたり、発表させたりしながら、主体的・対話的で深い学びの授業を行って理解を深めていた。差別に関する質問の内容に、頭を抱えて考える生徒の姿もあった。人種差別の「ヘイトスピーチ解消法」や男女差別の女性専用車両の「アファーマティブアクション」などの難しい言葉も、真剣に聞いていた。

本校は、昨年度から黒板をホワイトボードに入れ替え、全教室にプロジェクターを設置して、全教科において効果的なICT教育に取り組んでいる。昨年度の臨時休業時も、県下でいち早く県立大学からの支援の下で、Web授業を実施した。

来年度入学生からは1人1台端末を購入し、授業で効果的な活用を図る必要があり、一斉学習だけでなく、個別学習や協働学習にICTを活用した場面が増えることになる。

本校は、新学習指導要領を着実に実施するために、ICT環境を最大限に活用し、生徒たちを誰一人取り残すことなく育成する「個別最適な学び」と、生徒たちの多様な個性を最大限に生かす「協働的な学び」の一体的な充実を図っていく。

24日(金)には、保健体育科の小林健太郎先生と英語科の馬竹京子先生が公開授業を実施することになっている。

コロナ禍の現状では、生徒の活発な話し合い等が難しい状況ではあるが、生徒の自主性を尊重し、「自ら考え、自ら学び、個性を伸ばす」本校の目標にしたがって、さらにICTの効果的な活用を進めたい。

校長 小倉 裕史

兵庫県立大学への特別推薦制度の選考試験(基礎学力調査)実施(R3.9.11)

9月11日(土)、兵庫県立大学への特別推薦制度を利用して進学を希望する生徒に、校内選考の基礎学力調査を実施した。今年度は例年よりも希望者が多く、49名の高校3年生(26回生)が熱心に取り組んだ。

本校の特別推薦制度は、兵庫県立大学6学部(国際商経学部、社会情報科学部、工学部、理学部、環境人間学部、看護学部)への進学を希望する生徒に、他の高校からよりも特別に進学しやすい制度である。

校内の成績等とともに、各学部の指定する教科(数学、理科、英語、国語、小論文から3教科)において高校での基礎学力の定着度を図る今回の試験を実施して、校内選考ののち県立大学と協議することになっている。

本校は、兵庫県立大学の附属であり、中学校時代から県立大学への進学を考えていた生徒や、高校で実施されている県立大学との高大連携授業での経験、大学見学やオープンキャンパスなどに参加して、県立大学の魅力を感じて進学を希望した生徒が多い。

受験する生徒は、今日の日の為に頑張って準備してきた。9月2日には、八重真治総長から激励の言葉を聞き、意欲を持って今日の日を迎えた。

現在、コロナ禍の中で不安もあって受験勉強が大変な状況であるが、それぞれの目指す進路に向けて、先陣を切って今日の基礎学力調査を受けた生徒たち。それぞれの希望を、可能な限り叶えてやりたい気持ちでいっぱいである。

昨年度は、30名余りの生徒が兵庫県立大学に進学したが、今年度は例年よりも希望者が多い。

昨年度の卒業生(25回生)は、医学部医学科3名をはじめ、現役での国公立大学合格者が50.3%と半数を超えた。頑張った先輩たちに負けないように、高校3年生(26回生)全員が、将来の進路目標を最後まで諦めることなく挑戦し続けて欲しいと強く願っている。

校長 小倉 裕史

自分の可能性を信じてー東京パラリンピックを終えてー(中学校全校集会挨拶より)(R3.9.6)

夏休みが終わって1週間が経ちましたが、生徒の皆さんは気持ちを新たに頑張っているでしょうか。

今日は、昨日が閉会式で8月24日から13日の日程で行われました東京パラリンピックのお話をします。

日本は、今回の大会で金メダル13個を含む51個のメダルを獲得しました。

日本パラリンピック委員会の委員長の河合純一さん(バルセロナ(1992年)からロンドン(2012年)までパラリンピック6大会連続出場、金メダル5個を含む21個のメダルを受賞)は、「よくオリンピックは平和の祭典といわれるが、パラリンピックは、人間の可能性の祭典。」と言っています。

オリンピックは33競技339種目でしたが、パラリンピックは22競技540種目が実施され、パラリンピックの方オリンピックよりも種目が圧倒的に多くなっています。これは、障害の種類や程度によってクラス分けされているからです。

競技は、水泳、陸上、アーチェリー、バドミントン、車椅子ラグビー、車椅子バスケットボール、車椅子テニス等に加えて、パラリンピック特有の競技として、「目隠しを付けて、鈴の入ったボールを互いに投げ合って得点を競う」ゴールボールや、「ジャックボールと呼ばれる白い目標の球を投げた後に、それぞれ赤と青の6球を投げ合って、自分の球をよりジャックに近づけた方が勝ちとなる」ボッチャなどがあります。ボッチャは、脳性まひなどの比較的重い運動機能障がいがある人のためにヨーロッパで生まれたスポーツです。

今回のパラリンピックのボッチャ個人で初の金メダルを取った29歳の杉村 英孝(すぎむら ひでたか)さんは、生まれた時から脳性まひの障害で、ボッチャは19 歳の時に始めたようです。車椅子で、左手の振って球をミリ単位で、投げていた姿に感動しました。

車椅子の人、視覚障害の人、知的障害の人、手足に障害を持った人など、自分の可能性を最大限に発揮してそれぞれの種目を戦っていたと思います。

一昨日(9/4)は、車椅子テニス男子シングルスの国枝 慎吾(くにえだ しんご)さんが金メダル、最終日の昨日(9/5)は、女子マラソンの視覚障害の部での道下 美里(みちした みさと)さん、バトミントン男子シングルで車椅子の部の梶原 大暉(かじはら だいき)さんが金メダルを獲得するなど、これまでの諦めかけた苦労の話を聞いて気持ちが熱くなりました。

私自身は、怪我で脚を無くしたり、目が見えなくなったら、このように頑張れるかと自問自答しながら競技を見ていました。

障害の内容や程度が違っても、自らの可能性に気づき伸ばすことによって、新たな世界が開けます。しかし、頑張る姿に拍手を送ることが、頑張れない人への圧力や頑張ることへの強制に繋がることのないように指摘する人もいます。

日本パラリンピック委員会委員長の河合さんは、パラリンピックについて、「もっている可能性を発揮することが、人々が自分自身がもっている可能性に気づくことにもなり、想像をこえるパフォーマンスに触れた方々が、ご自身のなかにあるかもしれない無意識のうちにもつ心のバリアを取り除く力ももっているのではないか。」とも言っています。

皆さんは、たくさんの可能性を持っています。時にはしんどくなったり、困難が訪れたら諦めたくなることもあるかもしれません。しかし、自分が持っている可能性を、最後まで諦めることなく、精一杯頑張って欲しいと思います。

現在緊急事態宣言中ですから、まだまだ感染症対策をとりながらも、熱中症にも気をつけて、過ごしてください。

校長 小倉 裕史

中高合同公開授業の実施で教員の指導力向上へ(R3.9.1)

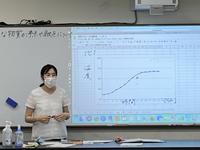

9月1日(水)、附属中学校1年生の理科の授業を、中学校と高等学校の教員で見学した。今回の公開授業のテーマは、① ICTの活用、② 個別最適された学び、③ 主体的・対話的で深い学びの視点 であった。

中学校が今年度から、高等学校は来年度入学生から学習指導要領が改訂され、併設型中高一貫校である本校では、中学校と高等学校の教員が、相互乗り入れで授業を行っているが、公開授業を合同で見学して、その後に研究協議をして、教員の指導力の向上に努めている。

今回は、中学校1年生の理科で、「身のまわりの物質」の単元で、「状態変化と温度」の内容で、エタノールを加熱して時間と温度の関係をグラフにしたものを、ICTを活用してまとめ、物質の融点(固体が液体に変化する温度)と沸点(沸騰する温度)について、班でまとめる授業展開であった。

昨年度から導入された生徒1人1台端末を使って、各班の実験結果のデータを分析し、話し合いを取り入れ、振り返りもICTで実施するなど、工夫が凝らされて授業展開であった。

授業後の中高合同での研究協議では、授業の感想だけでなく、ICTの効果的な活用、主体的・対話的で深い学びを全ての生徒に対して実施する困難さ、より生徒にわかりやすくするための授業について様々な意見交換が活発になされた。

校長からは、今回の学習指導要領の改善のポイントを整理し、中学校と高等学校の理科の目標の共通点と相違点と単元の繋がり、理科の授業や探究活動における資質・能力を育むために重視すべき学習過程のイメージ、本校の高校における専門教科「理数」としての目標、評価と指導の一体化と観点別評価について、独自資料を配付して助言した。

中学校と高等学校が互いの授業を見学して、指導力の向上を図ることができるのも、併設型一貫校である本校ならではの魅力であると感じる。教員がこれまで以上に教科指導力を向上して魅力ある授業を実施し、生徒の学力向上に繋げて欲しいと願っている。

校長 小倉 裕史

附属中学校 「数学・理科甲子園ジュニア2021」で準優勝を果たし全国大会出場へ(R3.8.17)

8月17日(火)に小野市総合体育館で、兵庫県教育委員会主催の「数学・理科甲子園ジュニア2021」が実施され、県下から61校が出場し、本校の附属中学校からは2年生の片山 葵子さん、岡本 和士さん、菊川 明輝さんの3人が出場し、準優勝を果たしました。

実施された実技競技は、「カプセルレシーブチャレンジ」で衝撃を吸収する構造物の作成に挑みました。カプセルに重りを入れて、落下させ受け止めるレシーバーの作成を3人で協力して行いました。

カプセルに入れるおもりの数と、落下させる高さの値が大きい方が高得点となり、どちらも最大値にしてチャレンジしました。落ち着いて作成して、見事に受け止めたレシーバーに、生徒たちは飛び上がって喜んでいました。本当によく頑張ったと思います。私も見ていて、本当に感動しました。

残念ながら作成したレシーバーの重さが軽い方が上位になる規定から僅差で、準優勝になりました。昨年度の優勝からの2連覇は成し遂げられませんでしたが、よく頑張ったと思います。優勝チームの3人と本校の生徒3人の合同チームが、兵庫県を代表して12月に兵庫県姫路市で実施される「科学の甲子園ジュニア全国大会」に出場することになりました。

集計の合間に実施された、「数学理科クイズ」も、8問が出題され、本校生徒は全問正解でした。全問正解は参加61校中2校だけで、理数教育を特色として頑張っている成果だと感じました。

12月の全国大会に向けて、さらに頑張って欲しいと願っています。

校長 小倉 裕史

令和3年度 兵庫県立大学附属中学校第15回並びに附属高等学校第28回入学式 式辞(R3.4.8)

うららかな春の光の中、色とりどりの花が咲き誇り、春爛漫のこのよき日に、ご来賓として西播磨県民局長 渡瀬 康英 様をはじめとする地域の関係者、兵庫県立大学 学長 太田 勲 様をはじめとする大学関係者、中学校PTA会長 木下 宗彦様、高等学校PTA会長 池尾 和彦様、同窓会長 岡田 慎平様をはじめとする学校関係者の皆様にご臨席を賜り、兵庫県立大学附属中学校第15回並びに兵庫県立大学附属高等学校第28回入学式を挙行できますことに、深く感謝を申し上げます。

ただいま入学を許可されました、附属中学校70名と附属高等学校160名の新入生の皆さん、入学おめでとうございます。私たち教職員はもとより、在校生も皆さんを迎えることを心から嬉しく思っています。合わせて、皆さんには、今日の入学まで支えてくれたご家族、お世話になった小学校や中学校の先生をはじめ、多くの方々に対する感謝の気持ちを忘れないで欲しいと思います。

本校は、兵庫県立大学の附属学校として、また併設型中高一貫校として「科学技術における学術研究の後継者や、国際感覚豊かな創造性あふれる人材の育成」をねらいとした教育活動を展開しています。

右正面の額をご覧ください。本校の「創造と進歩の人たれ」という創立理念を表した校訓「創進」が掲げられています。本校では、「創進」の精神のもと「自ら考え、自ら学び、個性を伸ばす めざせ世界のパイオニア!」をテーマに取り組んでいます。

本校の魅力・特色は、3つあります。1つ目は、兵庫県立大学の教員や研究者を招いたり、大学を訪問したりして行われる「中高大連携教育」、2つ目は、数学や理科を重視して観察・実験を取り入れた授業や、探究活動を行う「理数教育」、3つ目は、英語スピーチコンテストや、オーストラリア、タイなどの4か国との交流活動を行う「国際理解教育」です。新型コロナウイルス感染症の影響で、今年度も本来の教育活動が制限されると思いますが、今できることを、対策を講じながら実施していきますので、楽しみにしてください。

現在、世の中は大きな変革の時期を迎え、Society 5.0の時代が訪れようとしています。Society 5.0では、インターネットによって全ての人とモノがつながり、AIによって必要な情報が必要な時に提供され、ロボット技術によって人の可能性が広がり、技術や社会の変革、イノベーションによって様々なニーズに対応できる社会が実現します。

入学生の皆さんが大学を卒業する頃には、今存在しない職業に就く人がいる一方で、現在の仕事の約半分が自動化で無くなるとも言われています。

このような時代において求められる力は、①文章や情報を正確に読み解き対話する力、②科学的に思考・吟味し活用する力、③価値を見つけ生み出す感性と力、好奇心・探究力と言われます。これらの力を育成するために、教育課程の方針を文部科学省が定めた学習指導要領が、中学校では今年度、高等学校では来年度の入学生から改訂されます。

学力も、「知識・理解」だけでなく、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力や人間性等」の3つの柱となります。すなわち、学力は「知っていること」よりも「できるようになること」が重視されます。本校での教育活動では、Society 5.0の時代に求められる力を育成するために、新たな学力観を意識して、ICTを活用しながら、主体的・対話的で深い学びの教育活動に取り組んでいきます。

附属中学校では、兵庫県立大学と連携して実施している探究活動のプロジェクト学習等をさらに発展させ、附属高校では、新しい学習指導要領の趣旨を1年前倒しして取り入れたクリエイティブ サイエンスコースとファンダメンタル サイエンスコースの新コースを設置して、新たな探究活動や教科等横断的な学習に取り組みます。

皆さんは、本校の新たな取組や魅力・特色ある活動に希望を持ってチャレンジしてください。

人は若い時にイメージしたことが、将来の実現に繋がると言われます。漠然と頑張ろうとする学校生活ではなく、将来目指す自分のイメージや目標を持って、新たなものを「創造」し、よりよい方向へ「進歩」する「創進」の精神を持ち続けてください。

保護者の皆様、本日はお子様のご入学、誠におめでとうございます。お子様がこれからどのように成長していくのか、大きな期待と一抹の不安の両方を抱いておられるものと思います。

本校では、新型コロナウイルス感染症対策を徹底するなど安全を最優先にしつつ、保護者の皆様と連携して、教職員が一丸となって、お子様の成長を支えてまいります。どうか、これからの6年間、または3年間、本校に対するご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

新入生の皆さん一人一人が、自らの思いを大切にし、何より楽しい充実した中学校生活、高校生活を送られることを祈念して、式辞といたします。

令和三年四月八日

兵庫県立大学附属学校総長 八重 真治

兵庫県立大学附属高等学校長兼附属中学校長 小倉 裕史

校内の桜が満開の中での令和3年度スタート

本校のあちこちにある桜が満開の中、令和3年度がスタートしました。

本日、附属中学校と附属高等学校に、新たに18人の教職員が着任しました。

入学式までには桜が散ってしまいそうなのが残念ですが、新たな附属中学生と附属高校生を、教職員一同温かく出迎えますので、よろしくお願いします。

令和3年4月1日

県立大学附属中学校・高等学校長 小倉 裕史

令和2年度 兵庫県立大学附属中学校 義務教育修了式 式辞(R3.3.17)

テクノの地に春の気配が満ち始め、躍動の気配をただよわせるようになりました。今日の佳き日に、公私ともご多用の中、来賓として、PTA会長 木下宗彦様、PTA副会長 森沙耶香様、菊森妙佳様にご臨席を賜り、兵庫県立大学附属中学校 義務教育修了式をこのように挙行できますことは、卒業生はもとより本校にとりましても大きな喜びとするところです。

ただ今、本校における卒業証書を手にした七十名の皆さん、ご卒業おめでとうございます。本校の教職員を代表し、心からお祝い申し上げます。

本校は併設型中高一貫校であり、卒業後は附属高校に入学することになります。皆さんは、三年間に出会った良き仲間と共に切磋琢磨して勉強し、様々な学校行事でクラスの仲間と団結し、精一杯取り組みました。

本当に心から盛大にお祝いするのは、3年後に高校を卒業する時とし、今は6年間一貫教育の中間点として、名称を改めた義務教育修了式において、義務教育の修了をお祝いいたします。

中学校生活最後の今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大で、臨時休業が2か月続いた不安なスタートとなりました。この間、県立大学からの支援を受けた遠隔授業も行いましたが、授業進度が遅れたり、友達と話すこともできずに不安な中での頑張りであったと思います。

学校再開後も、文化祭などが中止されて残念でしたが、九月のイングリッシュスピーチフェスティバルを皮切りに、三密を防ぐ工夫をしながらの行事を実施することができました。皆さんの活き活きとした姿に感動しました。十月には規模は縮小されましたが体育大会での中学校演技で一致団結した素晴らしい発表をしてくれました。また、十一月には、「Our Time is Beatiful 途切れぬ 附属の想い」をテーマにしたアートフェスティバルにおいて、三年間の平和学習の集大成としての劇をまとめあげることができました。二月には、プロジェクト学習発表会において、テーマ別に各班が堂々と口頭発表し、講師の県立大学等の先生の質問に堂々と答えてくれました。

例年とは違う形での実施で、変更も余儀なくされた行事が多い中、時間をかけて準備をし、失敗を繰り返しても、最後までやり遂げたこと、いかにわかりやすく人に伝えるかを工夫したことなどは、今後の皆さんにとって大きな財産になったことと思います。本当に、よくやり抜きました。最後まで精いっぱい取り組んでくれたことを、大変うれしく思います。その陰には、保護者や教職員の励ましや苦労があったことでしょう。

また、明日からは、延期されて心配された修学旅行も無事に実施されることとなりました。存分に楽しんできてください。

本校は、兵庫県立大学の附属学校として、また併設型中高一貫校としての魅力・特色を活かした教育に取り組んでいます。

卒業後に入学する附属高校の特色は3つあります。1つ目は、兵庫県立大学との「高大連携教育」、2つ目は、数学や理科を重視した「理数教育」、3つ目は、4か国との海外交流活動などを行う「国際理解教育」です。

皆さんはこれらの取組に積極的に参加して、多くの経験を積むと共に、来年度から新設されるコースの1期生として、それぞれが目標を持って努力して、さらに成長して欲しいと思います。

附属高校では、一人ひとりが将来の目指す目標を定めて、附属中学校で身に着けた何事にも主体的にチャレンジすることを忘れずに、取り組んでください。

皆さんは、無限に大きな可能性を秘めています。今後の3年間には、辛いことも、諦めようと思うときもあるかもしれません。その時は、「玉磨かざれば光なし 光なければ石瓦たり」という言葉を思い出してください。ここでいう「玉」とは宝石の原石で、皆さん一人ひとりのことです。これからもまだまだ磨かなければ光りません。光らなければ道に落ちている石や瓦のかけらのように大した価値もありません。磨かれてこそ素晴らしい輝きを放ちます。辛く苦しいときは、宝石が磨かれている時だと信じて耐え抜いて欲しいと思います。皆さん一人ひとりが、光輝く人生を送ることを心から応援しています。

保護者の皆様、今日まで勉学を支え、励ましてこられましたお子様の義務教育課程修了を、心よりお慶び申し上げます。また、三年間にわたり、本校の教育活動にご理解とご協力を賜りましたことに、厚く御礼申し上げます。これからも、さらに三年間本校へのご支援を賜りますようお願いいたします。

卒業生の皆さんは、附属高校に進学後も、新たなものを「創造」し、よりよい方向へ「進歩」する校訓「創進」の精神を継続し、一貫生としてさらに活躍してくれることを期待しています。

また、皆さんがかけがえのない貴重な中学校三年間を過ごした附属中学校を、これからも先輩として支えて欲しいと願っています。

七十名、一人ひとりの限りない前途に幸多からんこと、そして、これから踏み出す高校生活に、前向きに努力し、夢を実現されますことを心より祈念し、式辞といたします。

令和三年三月十七日

兵庫県立大学附属学校総長 八重 真治

兵庫県立大学附属中学校長 小倉 裕史

令和2年度 兵庫県立大学附属高等学校 第25回卒業証書授与式 式辞(R3.2.27)

テクノの地に春の息吹が満ち始め、躍動の気配をただよわせるようになりました。今日の佳き日に、公私ともご多用の中、来賓として兵庫県立大学学長 太田勲様、PTA会長 池尾和彦様、同窓会長 岡田慎平様にご臨席を賜り、兵庫県立大学附属高等学校 第二十五回卒業証書授与式をこのように挙行できますことは、卒業生はもとより本校にとりましても大きな喜びとするところであります。

ただ今、本校における全課程を修了し卒業証書を手にした百五十九名の皆さん、ご卒業おめでとうございます。本校の教職員を代表し、心からお祝い申し上げます。

附属高校での三年間に出会った良き仲間と一緒に机を並べて勉強し、文化祭や体育大会などの学校行事では、クラスのみんなと団結し、校訓「創進」、「創造と進歩の人たれ」のもと精一杯取り組みました。

本校は、兵庫県立大学の附属学校として、また併設型中高一貫校としての魅力・特色を活かした教育に取り組んでいます。1つ目は、兵庫県立大学の教員や研究者を招いたり、大学を訪問したりして行われる「高大連携教育」、2つ目は、数学や理科を重視して観察・実験を取り入れた授業や、県教育委員会主催の「数学・理科甲子園」や研究発表会への参加などの「理数教育」、3つ目は、英語スピーチコンテストの実施や、台湾での研修旅行、オーストラリア、タイ、韓国の3か国との交流活動、アメリカへの語学研修などを行う「国際理解教育」です。

これほどの魅力・特色を持つ高校は県下にも例がないかと思います。皆さんは、それらに積極的に参加して多くの経験を積んで成長してくれました。

しかし、高校生活最後の年は、新型コロナウイルス感染症の拡大で、臨時休業が2か月続いた不安なスタートとなりました。さらに文化祭や球技大会などの学校行事が中止され、体育大会なども規模を縮小して無観客での実施となり、部活動も最後の大会が中止や代替大会となって、残念な思いをした人もたくさんありました。

臨時休業中は、県立大学からの支援を受けた遠隔授業も行いましたが、授業進度が遅れて受験勉強も不安な中での頑張りであったと思います。黎明寮が閉鎖される時期もあり、また弁当形式での三密対策を取っての部屋での食事、交流行事がなくなったりして残念な生活になったと思います。

そんな中、皆さんは、最後まで精いっぱい取り組んでくれたことを大変うれしく思っています。その陰には、保護者や教職員の励ましや苦労があったことと思います。

「夜明け前が一番暗い」という言葉を知っているでしょうか。これは、兵庫県立大学のポスターにも書いてある言葉で、職員室と会議室の間に貼ってあるので見た人も多いかと思います。

たいへんな状況と受験勉強で一番辛く苦しい時期が重なり、これまでの人生で一番暗かったことと思います。しかし、そんな時期を乗り越えて、夜明けが訪れようとしています。どんなに暗くても、兵庫県の緊急事態宣言が明日をもって解除されるように、必ず夜明けは来るのですから。

これからは、一人ひとりが目指す目標に向かって、本校で身に着けた力を存分に発揮してください。今後の人生には、辛いことも、諦めようと思うときもあるかもしれません。その時は、「玉磨かざれば光なし 光なければ石瓦たり」という言葉を思い出してください。ここでいう「玉」とは宝石の原石で、可能性を秘めた皆さん一人一人のことです。宝石の原石は磨かなければ光りません。道に落ちている石や瓦のかけらのように大した価値もありません磨かれて素晴らしい輝きを放ちます。辛く苦しいときは、宝石が磨かれている時だと信じて耐え抜いて欲しいと思います。皆さん一人ひとり光輝く人生を送ることを心から応援しています。

保護者の皆様、今日まで勉学を支え、励ましてこられましたお子様のご卒業を心より祝福申し上げます。また、一貫生は六年間、高入生は三年間にわたり本校の教育活動にご理解とご協力を賜りましたことに厚く御礼申し上げます。これからも、本校へのご支援を賜りますようお願いいたします。

卒業生の皆さんは、それぞれ違った進路に進み、将来違った職業に就いて、違った人生を歩むことになりますが、新たなものを「創造」し、よりよい方向へ「進歩」する「創進」の精神を忘れず、社会を牽引し地域を支える人材として活躍してくれることを期待しています。

また、皆さんが人生の中で、かけがえのない最も貴重な高校三年間を過ごした母校がこれからも皆さんの心の支えであり続けることを願っています。

百五十九名、一人ひとりの限りない前途に幸多からんこと、そして、これから踏み出す新しい世界で常に誠実さをもって努力し、夢を実現されますことを心より祈念し、式辞といたします。

令和三年二月二十七日

兵庫県立大学附属学校総長 八重 真治

兵庫県立大学附属高等学校長 小倉 裕史