総長・校長室より

附属中学校のALTの着任式ー2人のALTで国際理解教育のさらなる推進ー(R4.8.30)

2学期制である本校は、中学校、高等学校とも夏休みが明けて8月30日からスタートしました。

附属中学校では、7月に離任されたアビゲイル先生の後任として、8月に着任された新しいALTの先生の着任式を行いました。着任されたのは、Georgia Lee Denbigh(ジョージア・リ・デンビ)先生で、カナダから来られました。

大学院では科学を学ばれ、趣味はアウトドアのようで、英語の授業やESS部の活動でお世話になります。

本校のALTは、附属中学校に2人、附属高校に1人と3人が、常に教育活動に手厚く関わっていただいています。

国際理解教育を特色にした本校の更なる推進に、生徒と共に頑張っていきたいと思います。

校長 小倉 裕史

創立30周年記念式典実行委員会が発足(R4.8.27)

8月27日(土)、令和5年度に、附属高等学校が創立30周年を迎えることから、附属中学校・高等学校創立30周年記念式典実行委員会が、発足しました。

委員長は、創進会(同窓会)の岡田慎平会長で、副委員長に、高校PTA会長、中学校PTA会長、校長、創進会副会長の4人とし、顧問に創進会前会長と総長の2人がなり、その他、本校の総務・広報部長や同窓生の教員、高校教頭、中学校教頭、事務長、高校と中学校の各学年主任や、PTA副会長、歴代の中高のPTA会長、本校の卒業生など、約30人が役員となって、記念式典に向けて意見交換をしました。

実施は、令和5年11月11日(土)に本校体育館で実施します。

記念事業として本校に残すものの検討や記念誌の発行、記念講演の講師、寄付の依頼、来賓の選定など、様々なことをこれから決めていくことになります。

創進会(同窓会)と中高PTAと本校教職員が連携して、在校生にとっても意義ある式典になるように、生徒にもアンケートを取ることでまとまりました。

次回は、11月12日(土)に、式典約1年前に第2回実行委員会が開かれます。素晴らしい式典になるように検討していきますので、保護者や卒業生の皆さんのご意見も、お聞かせ頂ければと思いますので、よろしくお願いします。

校長 小倉 裕史

附属中高合同教員研修会ー良いとこ見つけで活力ある職場づくりー(R4.8.23)

8月23日(火)、本校の中高の教員を対象に、中高合同研修会を実施しました。テーマは「教員に求められる役割と職責~活力ある職場づくり~」で、校長の私が講師を担当し、中高教員約50人が10班に分かれて取り組みました。

各教員の「自分の強みや持ち味」をラベルに書いて希少性や有用性を分析し、自分の強みを・持ち味を大切にして欲しいと伝えました。

学校改善と学校教育目標の意味と、Society(ソサエティ)5.0の時代を迎え、学習指導要領の改訂の趣旨と評価の観点について伝え、学校の使命と力の入れどころを押さえ、本校をSWOT分析することにより、外部環境と内部環境の強みを改めて考えてもらいました。

緑に囲まれた学習環境で、保護者が意欲的であり、兵庫県立大学からの独自の支援や県立大学への特別推薦制度があること。中高一貫校で意欲の高い優秀な生徒が多く、意欲ややる気の高い教員が多く、寄宿舎があり施設も充実していること。

など、本校の強みは他校にないことが多く、強みを活かしてさらなる特色づくりを進めたいと思いました。

教員一人一人の働き始めてからのキャリアを振り返り、どのような時に力量が付いたか、満足度が上がった時の身につけた能力を振り返り、自己の振り返りには意義があることも伝えました。

教員の中にはメンタリングやキーパーソンの重要性を伝え、さらなる協力体制のある組織づくりが、働きがいのある職場づくりであることを話しました。

やってみせ 言って聞かせてさせてみて 褒(ほ)めてやらねば人は動かじ

話し合い 耳を傾け承認し 任せてやらねば人は育たず

やっている姿を 感謝で見守って 信頼せねば人は実らず

と、山本五十六の言葉を伝え、教員同士も、生徒に対しても、「ほめて任せて信じれば、人は動く・育つ・実る」ことを確認しました。

教員一人一人が、明日から実行しようと思うことを振り返って、研修を終えました。

さらに、素晴らしい学校を目指して、教職員と共に頑張っていきたいと思っています。

校長 小倉 裕史

附属中高 夏季休業前の全校集会ーPDCAサイクルを持ち、ピンチをチャンスにー(R4.7.20)

附属中学校と高等学校と、夏季休業を迎えるにあたり、全校集会を持ちました。本校は2学期制のため、前期の終業式は9月の終わりですが、夏季休業中をしっかり乗り切って欲しいと、総長、校長からメッセージと、生徒指導担当からの感染症対策と熱中症対策について話しました。

中高の全校生が体育館に入ると、密になるため、附属高校は体育館、附属中学校は夢造館で別々に実施しました。

総長は附属中学校に、校長は附属高校で生徒にメッセージを伝えました。附属中学生には前日の部活動の県大会壮行会で校長メッセージを伝え、附属高校生には総長のメッセージも校長から伝えました。

総長、校長の思いが生徒に届いて欲しいと願っています。40日間の夏季休業を、健康に気を付けて送って欲しい。

校長 小倉 裕史

【総長あいさつ】 武尾 正弘

ようやく前期の大半は終わり、夏休みに入るわけですが、4月に思い描いた通りの生活や勉強をここまで進めることができましたか?

一般社会やビジネスの世界では、PDCAサイクルという言葉があります。

これはそもそも物を生産する工場で、品質管理の観点から出てきた言葉ですが、Pはプラン、計画、DはDo、実行すること、Cはチェック、結果を評価すること、最後のAはアクションと言って行動するという意味ですが、ここでは結果の評価に基づいて、改善するということを意味します。PDCAは、計画、実行、評価、改善ということです。

この考え方はものの生産だけにとどまらず、最近はビジネスの世界のあらゆる事柄に拡がってきています。

皆さんの生活や勉強についても、まず、計画し、それに基づいて実施し、その後、結果について評価して改善し、次の計画に生かすといったPDCAサイクルが必要です。

でも実際にこれをやるとなったら、どんなことをすれば良いか迷いますね。

でも大事なことは、まず、計画をノートなどに日付入りで書くことなんです。そして、設定した目標についてはいつまでにそれをやってしまうか期日を決めることなのです。この期間は長くても短くても良く、最初は全く計画通りにはいかないと思いますが、そのノートをみてきっと反省することになると思います。それがPDCAサイクルの第一歩になるのです。

これから長い夏休みになると思いますが、まず最初に、計画をノートなどに書くことと、期限を決めることをやって頂いて、皆さん独自のPDCAサイクルをつくることをお願いいたします。

それから、コロナ感染がどんどん拡がっている状況にあります。かかっても重症化しないという人もいますが、他人にうつしたり、後遺症がのこることもあり、感染しないに越したことはありません。夏休み期間中もこれまでのルールを十分に守り、節度ある生活を過ごしてください。

【校長あいさつ】 小倉 裕史

今年度は、4月には、高校3年生は延期の延期となった宮古島への研修旅行、高校1年生は3年ぶりの蒜山高原自然教室を無事に実施してスタートしました。文化祭や先週実施できた球技大会などの実施や、黎明寮での朝食の一部バイキング形式に戻すなど、可能な限りの感染対策を取りながら、3ヶ月余りが経ちました。

私からは、「ピンチはチャンス」「窮(きゅう)すれば転ず、転ずれば通ず」ということをお話しします。

皆さんは、これまでの高校生活や中学校生活を振り返ってみると、うまくいったこと、感動したこと、失敗したこと、悲しかったこと。それぞれあるかと思います。うまくいったり感動した時は、やる気に繋がったでしょうが、失敗した時や、悲しかった時は、悔しさがこみ上げてきたと思いますし、思い出したくないかもしれません。

しかし、まず皆さんに伝えたいのは、「ピンチはチャンス」という言葉です。人間は、窮地(きゅうち)に立った時が、チャンスと言われます。ピンチはピンチで、チャンスのはずがないし嫌だと思います。しかし、高校生活だけでなく、これからの人生の中で、一度はもう限界だと感じることがあるかもしれません。また、「窮すれば転ず、転ずれば通ず」という言葉があります。

窮する(行き詰まり苦しむ)ことで、道を進んでいた際に行き詰まり、転んでしまった。しかし転んだからこそ、そこから見える新たな視点や発見があるものだ。という意味です。つまり、人間はまず「転ぶ」ということがなければ、「通ずる」ということがないと言われます。転んだからこそ、そこから見える新たな視点や発見がある訳です。

ピンチが訪れて、どうしようもないとならないとき、諦めるしかないかと思ったとき、もう一度引き返そうと思ったとき、方向転換をして(転じて)あらゆる事を見ることで、「こんなところにこんな方法があった。こんな道があったな」と新たな発見ができるのです。

しかし、これも諦めてしまっては、チャンスは絶対に訪れては来ません。転じてこそ活路が見出されるのですから、何事も最後まで諦めないことが、いかに大切かということです。現在の成績では、目指す進路を諦めなくてはならないのではないかと思っている人もあるかもしれません。しかし、そのピンチを、ピンチで終わらせるか、チャンスに変えるかは、気持ち次第だと思います。

高校3年生は、人生で一番しんどい夏休みを迎えると思います。頑張って当たり前で、誰も褒めてくれないかもしれません。しかし、しっかり目標を決めて、頑張ったら自分を褒めてあげることも大切です。将来の目的は大事ですし、目的がなければ頑張れません。しかし、身近な目標も定めないと、なかなか頑張れないのも事実だと思います。

すべては、目的に向かっての種まき(行動)だと思います。まかない種は生えないので、思えばまず行動にうつして種まきをしましょう。まいても、なかなか実を結ばなくて嫌になることがあるかもしれません。しかし、それは、貯金していると思って頑張って欲しいと思います。いつか、多額の利子がついた結果が返ってきます。

できるか、できないかということよりも、昨日より今日、今日より明日、少しでも向上しようという心がけが、一番大切だと思います。

夏季休業中は、生活が乱れがちになります。計画を立てて、「昨日よりも今日、今日よりも明日」の気持ちで、一歩一歩進んでください。もしピンチが訪れても、決して諦めず、これはチャンスと思って方向転換して頑張ってみてください。皆さんの頑張りを心から応援しています。

暑い日が続きますので熱中症対策、そして第7波が到来したと言われていますので、感染症対策を徹底してください。40日間の夏休みをくれぐれも健康に気を付けて過ごしてください。

附属高校職員研修会ーICT機器を活用した事例報告で効果的な授業の工夫を共有ー(R4.7.19)

7月19日(火)、附属高校の教員全員で、ICT機器を活用した実践の事例報告の研修会を実施しました。

本校では、すべての教室にホワイトボードとプロジェクターが設置され、2年前から効果k的なICT機器を活用した授業の工夫を行ってきました。今年度の入学生から、新学習指導要領となり、1人1台端末のBYODが導入され、授業でも活用し始めています。

7人の先生方による、効果的なICT機器の活用、BYODの有効活用について、説明があり、教員は熱心に研修を受けました。すべての教員が、効果的なICT機器を活用できるように頑張って、生徒の授業を効果的に実施できる工夫をさらにしていきます。

校長 小倉 裕史

事例報告

1 授業におけるICT機器の活用事例

~Google Classroomを用いた課題提出とJamboardを活用した授業実践~ 宮内 俊輔先生

2 授業におけるICT機器の活用事例 (学年での取組を含む)

~Google Classroomを用いた課題提出~ 那須 健治先生

3 授業におけるICT機器の活用事例

~数学科におけるJamboardを活用した授業実践~ 中島 健太朗先生

4 ICT機器を活用した個別指導の事例

~数学科におけるGmailを活用した個別添削指導について~ 古本 浩之先生

5 進路指導におけるGoogle Classroomの活用

~特別推薦入試受験者への事務連絡と総長特別演習~ 疊家 克彦先生

6 BYOD端末の活用事例 ~英語科における音読指導~ 吉峯 旬作先生

7 BYOD端末の活用事例 ~連絡ホワイトボードのJamboardへの移行~ 中野 雅志先生

附属高校 前期球技大会ー各学年の活躍ー(R4.7.14-15)

7月14日(木)と15日(金)の2日間、附属高校の前期球技大会が行われました。

新生徒会執行部の最初の学校行事であり、企画や準備、進行を頑張ってくれました。

当初予定のソフトボールは、初日の雨のため、卓球に変更となりましたが、各クラスで団結して、卓球、バレーボール、バドミントンの競技に頑張りました。

開会式でも、私からは、感染症対策と熱中症対策とともに、ケガのないように気を付けて頑張るように伝えました。

感染症対策のため、換気の徹底とともに、応援者も声を出さずに拍手のみでの観戦となりましたが、3年生にとっては最後の球技大会を精一杯楽しんだと思います。感染対策のため、マスクをして競技をしていた生徒もありましたが、大変だったと思います。大きなケガもなく無事に実施できて良かったと思います。

閉会式での表彰も、全学年が表彰されたことは素晴らしかったと思います。表彰状がもらえたクラスは、おめでとう。残念やったクラスも、想い出になったと思いますし、お疲れさまでした。

生徒会執行部の生徒達、準備に関わって頂いた先生方も、ありがとうございました。

校長 小倉 裕史

表彰

卓 球 優勝:2年4組B、準優勝:3年2組B、3位:1年1組A

バレーボール 優勝:3年1組、準優勝:2年4組、3位:1年3組

バドミントン 優勝:2年1組A、準優勝:3年4組A、3位:2年3組B

附属高校 初任2年目の教員の公開授業ーICTを活用して主体的な授業ー(R4.7.13)

7月13日(水)、附属高校に初任2年目の2人の教員による、研究授業が公開されました。

5時間目目は、保健体育科の小林健太郎先生が、2年1,4,5組のバレーボールの授業でした。サーブ、キャッチ、スパイクなどを、滞空時間を長くして腰を落としてなど自ら見本を見せて生徒を指導して、生徒は熱心にバレーボールに向かっていました。サーブ、キャッチ、スパイクの効果的な練習をあと1時間やってから、実際にゲームをやるようです。また、タブレットでやっている様子を同じ班の生徒が撮影した動画を、先生に提出して次の時間に視聴など、ICTを活用した工夫した授業でした。

6時間目は、地歴科の鳥居柚希先生が、2年1組の日本史選択者に対して、地方政治の展開と武士「受領と負名」の内容の授業でした。歯切れのよい声で生徒を引き付け、わまりの人と相談して発表させるなど、正解すれば生徒みんなが拍手をするなど、自主的に取り組む授業で、楽しく勉強している雰囲気が伝わりました。醍醐天皇の「延喜の荘園整理令」であるとか、「租税の対象が人から土地へ変わった」ととなど、ポイントを押さえてわかりやすかったです。

校長 小倉 裕史

附属中学校 English Speach Festival 2022ー英語で自分の思いを発表ー(R4.7.13)

7月13日(水)、附属中学校のEnglish Speach Festival 2022を、保護者も参観の中行われました。

1年生は10人が、スライドの写真などを写して興味を持つものを、英語で紹介しました。

2,3年生はそれぞれ7人が、自分の考えをまとめて、英語でスピーチしました。高校生に決して負けない素晴らしい英語力で、聞いている人を引き付けました。

最優秀賞は、3年生の西村 舞さんで、各学年1~3位までを武尾総長から表彰を受けました。

本校の特徴である国際理解教育の基礎であると、素晴らしい時間を過ごしました。発表した生徒達に、準備や練習も大変だったと思いますし、体育館で緊張の中、自分の思いを伝えられて大きく成長したことと思います。自信をもって今後の中学校生活を送って欲しいと思います。

校長 小倉 裕史

結果

最優秀賞 3年 西村 舞

1年 1位 Honoka HIGASHI、2位 ViVi Anne TELFER、3位 Manaka IWATO

2年 1位 Takuto KOBAYASHI、2位 Itsuki KISHIMOTO 、3位 Tamami MURAKAMI

3年 1位 MaI NISHIMURA、2位 Yua TAKASE、3位 Ako SHIRAI

附属高校2年生 OB・OG講演会ー卒業生の活躍からキャリア教育を学ぶー(R4.7.9)

7月9日(土)、附属高校2年生(28回生)を対象に、本校の卒業生で活躍されている方を6人招いて、高校時代や今の仕事についての話を聞く講演会が、創進会(同窓会)主催で実施されました。

講師として来校されたのは、本校1回生で私立高校の英語教員をしながら書家である藤原 信也さん、4回生で会社の人事総務担当執行役員で公認会計士の平井 直大さん、生命保険会社勤務でファイナンシャルプランナーの土井 佑木さん、地元の大手化学会社の研究者の久留島 康功さん、9回生で環境衛生研究所勤務で臨床検査技師の横田 隼一郎さん、17回生で地元大手会社のエンジニアスタッフの松田 正大さんの6人です。

自分達が高校の時の話とともに、進路を決めるまでのいきさつや、働きながらの苦労、そして今の仕事の内容と共に、生徒達にいろんなアドバイスを頂いきました。

1回生が入学した頃は、グランドがまだなく体育館でしか体育ができず、半年後にグランドができても歩道橋はなく、グランドまで片道10人くらいかけて移動していた話や、学校の回りの木々はまだ小さく、今では大きな木になっているが、建物は大きく替わっていないと懐かしんで頂いた。

生徒からは、「しっかりと相手に自分の意思を伝えることが大切だということがわかった。」「公認会計士の仕事が難しいことがわかり、AIの発展の中で作業を伴う仕事は人間が行っている点に興味を持った。」「生命保険会社は愛の形をつくる仕事であるという言葉が印象に残った。」「化学メーカーと機器メーカーを同じ物を考えていたが、化学メーカーが主に材料を研究することができることを知り、進路について考える良い機会になった。」「臨床検査技師は、患者のために常に勉強し続けているところがすごいと思った。今後、社会人になった時に私も学び続けたいと思った。」「楽しいと思えることを勉強すべきと思った。」「挫折した時の対策として前もって準備しておくことが大切と聞き、仕事以外でも当てはまると思ったので、前もって準備することを意識して生活を送ろうと思った。」などと述べてくれました。

仕事の内容だけでなく、今後の進路や将来のキャリア教育に大きな影響を与えるよい機会になったと思います。

来年度には創立30周年を迎える本校ですが、卒業生が活躍してさらに素晴らしい学校を目指したいと思います。

校長 小倉 裕史

附属高校の生徒会認証式ー新旧生徒会が引き継ぎ第29代生徒会執行部スタートー(R4.6.17)

6月17日(金)1時間目、第29代生徒会役員の認証式を行いました。山田善一(やまだよしかず)新生徒会長をはじめ16人の生徒会役員に、総長名での任命書を、校長から1人ずつ激励の言葉を添えて渡しました。16人の中には、2年生13人、1年生3人で構成され、昨年度生徒会執行部として活躍した3人も継続してくれています。

第28代の吉本葉大(よしもとようだい)前生徒会長をはじめ、16人の生徒会役員からバトンタッチをしました。

校長の私からは、第28代生徒会執行部が、2年ぶりの球技大会を実施して誰もわからない状況の中で頑張ってくれたこと、学校周辺の清掃活動をしてくれたこと、避難所運営ゲームを実施したこと、オープン・ハイスクールや体育大会で工夫して取り組んだこと、中学校生徒会と連携して中高合同新聞の「月刊附属」の発刊をはじめたこと、文化祭で「αーMuse(ア ミューズ)のテーマでみんなが楽しみ一手間加えた+αでキッチンカーの手配など、今できることを精一杯頑張ったことへの感謝の気持ちを伝えました。

また、第29代生徒会生執行部には、先輩の思いを引き継いで、附属中との連携と共に県立大学生との連携や、総長・校長室での話し合いの機会を設けるなど、さらに通常の教育活動に近づけるように頑張って欲しいと激励しました。

引退する第28代生徒会執行部の1人1人から、急遽今の気持ちを伝えてもらいました。吉本前生徒会長からは、「○○だけでは成り立たない」という言葉を全校生に伝えてくれました。「生徒会だけ」ではできないことがたくさんあります。構成豊かな16人が堂々と思いを発表してくれた姿に頼もしく、感動しました。

山田新生徒会長からは、先輩達の生の思いを聞いて、みんなで一緒に頑張っていきたいと語ってくれました。

第28代生徒会執行部が頑張ってきた思いは、第29代生徒会執行部や全校生に届いたことと思います。

「自ら考え、自ら学び、個性を伸ばす 目指せ世界のパイオニア」の本校のスローガンを、1人1人が大切にして熱中症対策と感染症対策を心がけつつ、さらに通常の教育活動に近づけて、さらに素晴らしい学校にしていきたいと思います。

校長 小倉 裕史

県立大学理学部学生が附属高校の授業見学(R4.6.16)

6月16日(木)、兵庫県立大学理学部の講義の一環で、数学の教員免許取得者のための「数学科教科指導法」を受講している大学生18人が、本校の授業を見学しました。

1年生5組では、数学科の中島健太朗先生が、セットアップして今週から使用を始めた1人1台端末のBYODを使用した「理数数学Ⅰ」の授業を公開しました。手元の端末の画面をプロジェクターでホワイトボードに映して、生徒は自分の席で端末のポインターで説明するなどの、新たな取組がありました。効果的にBYODを活用し、今後の新たな使い方が楽しみでした。

2年5組では、数学科の窪田行博先生が、パソコン画面からグラフをホワイトボードに写して説明するなどのICTを効果的に活用した「理数数学Ⅱ」の授業を公開しました。生徒達は、熱心に解説する先生の話に聞き入っていました。

授業見学後の、大学生の感想では、「自分たちの高校時代に受けた授業と全く違う」とか「効果的にICTを活用して、BYODで前に出て説明しなくてよいので緊張せずハードルが低くて良かった」や「先生がわからないところは隣と相談するように指示して良い雰囲気で生徒が学んでいて良かった」など、見学して始めて知ることや、今の時代のICTの活用の授業のスタイルに学ぶことが多くて大変良かったと話していました。

高校生と大学生が連携して、高大連携のいろいろな取組がさらにできることを楽しみにしています。

校長 小倉 裕史

寄宿舎で県立大学生を招いたアフタースクールゼミ開始ー中高生が熱心に取り組むー(R4.5.12)

5月9日(月)から、寄宿舎「黎明寮」の学習室に兵庫県立大学理学部の学生を講師に招いて、アフタースクールゼミが正式に始まった。また、5月12日(木)からは、今年度から本格入寮となった中学生のゼミも始まった。

寮生父母の会の主催で、月曜日は高校生の理科、火曜日は高校生の数学、水曜日は高校生の英語、木曜日は中学生の数理英を、昨年度に完成した学習室で、問題集等のわからないところを質問する寺子屋形式で実施しています。7月末までの各8回の実施で、基礎学力の向上と学習習慣の定着を図る。

高校生39人、中学生7人の希望に対して、県立大学理学部の学生5人がチームを組んで対応しています。中には、寮生ではない高校生で、保護者の送迎により受講している生徒も2人ある。

生徒に取って歳の近い大学生からは、中高の教員では伝えられない興味ある話もあり、生徒達は熱心に手を上げて取り組んでいる。

中高大連携の本校でしかできない、価値ある取組が定着し、切磋琢磨して頑張って欲しい。

校長 小倉 裕史

附属高校29回生(1年生)1泊2日の蒜山自然教室ークラスの団結と学年の絆ー(R4.4.27-28)

4月27日(水)~28日(木)の1泊2日で、附属高校1年生の蒜山自然教室が実施されました。コロナ禍のため、一昨年は中止、昨年は地元の光都で1日の短縮での実施でしたが、今年度は心配された天候にも恵まれ、無事に3年ぶりに予定通りに全日程が実施できました。

1日目は、蒜山高原での昼食後に、25kmウォークで、桜や菜の花など寒いためにまだ綺麗な自然の中を、蒜山の三山を見ながら高原を歩くのは大変でしたが、生徒達は本当によく頑張って歩きました。各担任の先生方は、生徒と一緒に歩き、2カ所のチェックポイントを通過して、到着したときには感動の達成感がありました。私は電動自転車を借りて、生徒の最後尾や先頭集団などを行き来しながら、生徒の様子を写真に納めました。

夕食後のキャンプファイアーでは、「火の神」の役となり、吉峯先生が用意した衣装を身にまとっての登場。前日に、録音した台詞に合わせて、トーチ棒で各クラスのトーチ棒に点火。5つの火を表して、29回生の団結に繋げるシナリオでした。中心の大きな火を取り囲み、中島先生が「水の神」として、野活委員の生徒を精霊として様々な出題をして、生徒達は楽しい時間を過ごしました。

2日目は、各クラスでのクラス行事、各担任が工夫して大変盛り上がっていました。それぞれの担任の個性がありました。宿舎を後にして、キャンプセンターでの大縄飛び大会では、辻先生が得意の英語での挨拶から始まり上手な司会進行に感動しました。各クラスでの練習の後、各クラス2チームでそれぞれ1分間にとんだ回数の合計で競いました。練習では好調だった3組は残念ながら準優勝。優勝は2チームとも多く飛んだ5組でした。1~3位は蒜山3山の上蒜山、中蒜山、下蒜山、4位は蒜山で有名なジャージー牛、5位はすいとんと、それぞれ凝った賞の表彰状が学年主任の川井先生から渡されました。体育大会の前哨戦ともなる、初めてのクラス対抗に盛り上がりましたが、他のクラスも応援する生徒の姿勢に、予想以上の成長を感じました。1位の5組には、クラス全員に校長賞として、カスタードまんじゅうをプレゼントしました。

各クラスで炊事棟に分かれての、飯ごう炊飯はなかなか火が付かないクラスもあり戸惑いましたが、火を見る機会の少ない生徒に取って、素晴らしい経験となったと思います。薪をくべても煙ばかりが出て、息苦しい思いをしながら、なかなか炊けないご飯、かき混ぜすぎかと思うカレーも、生徒に取っては自分達の力でご飯を作った喜びと、ご飯のありがたさを感じたことでしょう。

蒜山高原センターでのお土産物購入も、予定通り40分確保して、ソフトクリームなどを美味しく食べて満足な顔で帰路に着きました。

行きも帰りも、3月に全線開通した播磨道の山﨑ジャンクションと播磨新宮インターを通って便利になったと感じました。

生徒の嬉しそうな笑顔を、沢山写真に撮りながら生徒の成長を感じました。ずっとカメラを持って知らない間に900枚を越える写真を撮っていました。

写真を撮るたびに、「ありがとうございます」の気持ちの良い声を掛けてくれる生徒も増え、「校長先生、沢山の写真をありがとうございます」と解散した後に言ってくれた生徒もありました。気持ちの良い挨拶は、人間関係を良くし、信頼を築き、自己アピールにもなり、お互いに爽やかな気持ちも良くなる人間として絶対に大切なことです。多くの人はできていますが、相手が言っても挨拶ができない生徒もまだあり、生徒全員が気持ちよく自然に挨拶ができるようになれば、もっと素晴らしい学年になると思います。

中野先生がHPの文章の下書きをしてもらったものに、私が撮った写真を添付して、26回HPを更新することができました。帰ってからも急いでスマートフォンからあげたHPを見直し、文章の修正や写真の追加などしていますので、一度見ていただいた方も見直ししていただければありがたいと思います。(HPの各回生の29回生のところに掲載)

撮影した全ての写真は紹介できませんが、一人一人が日頃できない貴重な経験をして、頑張れば達成できる精神や、クラスの団結、学年団の絆をもとに、今後の高校生活を頑張って欲しいと願っています。生徒達の3年後の成長が本当に楽しみです。

29回生の学年団の先生方は、学年主任の川井先生の感謝の気持ちを常に大切にされ25kmウオークで全距離歩けない生徒とも最後まで行動を共にされる姿、副主任兼4組担任の吉峯先生の生徒の立場に立って司会進行や生徒指導をされる姿、1組担任の枝澤先生の先頭車両として他の先生と連携して日程や時間調整をされる姿、2組担任の田中先生の常に生徒に寄り添ってクラスをまとめようとされ生徒と共に行動される姿、3組担任の辻先生の養護教諭と連携して保健安全に関する指示やクラスを愛し大縄飛び大会を最大限に盛り上げようとされる姿、5組担任の中島先生のキャンプファイヤーで自ら「水の神」として様々なゲームを盛り上げ「水の神が綺麗なお湯をお風呂に入れておきました」とユーモアあふれる姿や早朝から生徒の起床の様子を気にして階段などに立っておられる姿、副担任の中野先生の行事ごとにBGMを用意して生徒達の様子を声かけをしながらビデオに撮り続けHPの文章の案を準備する姿など、各先生が分担してそれぞれの役割を果たしていただきました。養護教諭の玉田先生も体調不良や足を捻挫したり虫に刺された生徒に対して丁寧に対応いただきました。生徒からは見えないところでも、自ら沢山行動していただきました。校長として本当に感謝していますし、教員の生徒たちとの距離もずっと近づいたように思います。

本校の教員は、誰もが生徒一人一人を大切にして生徒のために全力を尽くす先生方ばかりです。厳しいことも申し上げることもあるかと思いますが、本校の校訓「創進」の精神で、生徒一人一人が「新しいものを創造し、よりよい方向へ進歩」できるように全教職員で今後も取り組んでいきますので、ご支援ご協力をお願いいたします。

(写真は29回生のHPの欄に多く掲載していますので、引き続きご覧頂ければ幸いです)

校長 小倉 裕史

附属中学校2年生プロジェクト学習開始ー探究活動に熱心に取り組んだー(R4.4.26)

4月26日(火)、附属中学校の特色ある探究活動である、2年生のプロジェクト学習が今日から2年間にわかる取組がスタートしました。

それぞれの10の希望の班にわかれて、初回の今日は、班長が講師の先生方を控室に呼びに来て、どのような学びをするのか、どのようにまとめるのかについての説明を、興味深く聞いていました。生徒たちの探究心に火がついて「創進」の気持ちで、目指すパイオニア!で頑張って欲しいと思います。

10班の「Super Hero!!(起業家について考え・調べ・体験)」については、斎藤元彦兵庫県知事の直轄の事業で、企業者教育を取り入れた、「Biz World」 を、附属中学校と附属高等学校を含めて県下6校の指定を受けた学校で実施をはじめ、本校ではプロジェクト学習の1つの班で、社会科学として起業家教育を学ぶことになりました。成果が楽しみです。

校長 小倉 裕史

1班 蛇類の骨学的研究 池田忠広先生

2班 節足動物のインベントリー調査 山崎健史先生

3班 植物はどんなふうに成長するか 京極大助先生(本日ご欠席で、資料を使って高下先生が説明)

4班 「もったいない」からはじめよう:身近なアップサイクルの理解と実践 衛藤彬史先生

5班 学校周りのチョウ類調査 中濱直之先生

6班 天文と宇宙 高山正輝先生

7班 カルス培養 園部誠司先生

8班 マイコンを使って人と関わるロボットを作ろう 山添大丈先生

9班 化学と電気のエネルギー交換 八重真治先生

10班 Super Hero!!(起業家について考え・調べ・体験) 芹澤和彦先生、尾崎健二先生、田中隆先生、大澤篤先生

附属高校27回生(3年生)2泊3日の宮古島での研修旅行(R4.4.19-21)

4月19日(火)~21日(木)の2泊3日で、附属高校3年生の宮古島での研修旅行を無事に実施しました。

昨年度の秋に3泊4日で計画していたのが3月に延期で、さらにコロナ禍のため今回へ再延期で実施できました。

学校発ー神戸空港ー下地島空港着と、姫路駅発ー関西空港ー宮古空港着の2つに分かれての行きかえりなり、写真屋さんが同行されない、姫路駅発ー関西空港ー宮古空港着のグループに私は同行しました。

1日目は、宮古島海中公園で合流、前浜ビーチを見学し、東平安名崎で灯台をバックに旧(2年生)クラスでの写真撮影。ホテルブリーズベイマリーナホテルに到着し、バーベキューとビュッフェに分かれての夕食。海のきれいな大自然に魅了された研修となりました。

2日目は、午前中は、マリンスポーツ体験と伝統工芸体験の選択研修で、シュノーケリングやシーカヤックを体験した生徒は、こんがり焼けて普段しない体験を楽しんだ。伝統工芸体験は、サーターアンダギー作り、万華鏡&ジェルキャンドル作り、シーサー作り、チガヤ作り、貝殻ストラップ&ブレスレット作り、チョークアートのそれぞれの体験を楽しんだ。海宝館で全員での昼食後、佐良濱漁港でハーリー競漕を行いました。急遽実施した決勝戦では、優勝と準優勝チームに校長から景品をプレゼント。クラス団結しての応援も素晴らしかったです。ホテル前で、新(3年生)クラスでの写真撮影後、前日とは別のコースで2日目を終えました。

3日目は、かるかの里で入村式をして、28家庭に分かれて農家体験のファームビジットを行いました。各家庭に招かれ、美味しいものを食べたり、海を見に行ったり、サーターアンダギーつくりをしたり、山羊に餌を与えたり普段できない様々な体験をして生徒たちは戻ってきた。教職員の昼食も、生徒が受け入れをして頂いたレストランで、生徒が手伝ったそばを美味しくいただいた。再び、下地島空港と宮古空港に分かれて、兵庫まで帰ってきました。

充実した素晴らしい研修旅行で、1000枚以上の写真を撮り、ホームページにもアップしました。生徒達の笑顔溢れる姿を写真に収めるとともに、生徒との距離も近く色々と話してくれる生徒もあり、嬉しかったです。

(詳細記事はHPの27回生のところをご参照ください)

生徒達にはケジメ、健康管理、悔いの残らない研修旅行の「けけく」を伝えてきましたが、生徒たちの楽しい姿に一緒に触れて大変良かったです。

これからは、進路決定の大事な時期を迎えます。目標をしっかりと持って、団結したクラスの仲間と共に諦めずに頑張って欲しいと願っています。

(27回生のHPも引き続きご覧頂ければ幸いです)

校長 小倉 裕史

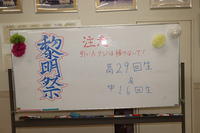

黎明祭の実施ー寄宿舎での中高生の歓迎ー(R4.4.11)

4月11日(月)、寄宿舎「黎明寮」で、附属高校1年生46人と附属中学生1年生12人を歓迎する黎明祭が実施されました。

感染症対策のため、飲食ができず簡易での実施となりました。拍手で新入生を迎えた後、高校3年生の寮長2人による、上手な司会と進行によって会が進められました。武尾総長の挨拶の後、寮生父母の会の山本会長から歓迎の挨拶を頂き、新入生によるジャンケン大会が実施されました。クオカードを掛けてのジャンケン大会で盛り上がりました。

寮生父母の会の役員の方々、寄宿担当の先生方、今だからできる精一杯の歓迎会が実施できました。

弁当は各部屋での食事となり残念ですが、いつか盛大な会が実施できる時が来れば嬉しいと思いました。

感染症対策の実施で若干不便な生活を強いることになりますが、多くの小学校や中学校から集まってきたメンバーですので、早く仲良くなって、寮生活に慣れて、楽しい学校生活を送って欲しいと願っています。

校長 小倉 裕史

離任式と対面式ーお世話になった先生とのお別れと在校生との出会いー(R4.4.11)

4月11日(月)、附属高校の離任式と対面式が体育館で実施しました。八重前総長、尾崎前事務長をはじめ、附属高校に関わった9人の先生方をお別れをしました。また、新1年生と、2,3年生との対面式が行われ、進入生代表の挨拶と生徒会長からの歓迎の挨拶がありました。

また、附属中学校でも、対面式のあと離任式が行われ、八重前総長、尾崎前事務長をはじめ附属中学校に関わった6人の先生方とお別れをしました。

お世話になった先生方とのお別れに当たって、在校生に様々なアドバイスを頂きました。

対面式では、感染症対策のため中高別々での実施でしたが、全校生が一同に集まった今年度最初の行事となり、新入生を温かく迎えて、充実した学校生活を送って欲しいと思いました。

校長 小倉 裕史

転出された先生方 (転出先)

八重 真治 総長(兵庫県立大学大学院工学研究科・兼務解消)

尾崎 隆博 事務長(県立山﨑高等学校)

附属高校

小林 ひとみ 先生(ご退職、本校の育児短時間勤務職員補完嘱託員へ)

安原 秀晃 先生(県立太子高等学校)

足立 隆弘 先生(県立姫路特別支援学校)

井上 孔一 先生(ご退職、本校非常勤講師へ)

横幕 英雄 先生(ご退職、本校非常勤講師へ)

馬場 裕子 先生(県立姫路南高等学校)

岡田 央人 先生(ご退職)本日欠席

附属中学校

伊勢 志保 先生(相生市立矢野川中学校)

山田 寿美子 先生(姫路市立夢前中学校)

前川 あい 先生(たつの市立揖西東小学校)本日欠席

堀田 壮一郎 先生(神港学園高等学校)本日欠席

三村 康汰 先生(福岡市立壱岐中学校)本日欠席

杉本 國昭 さん(ご退職)

附属中学校第16回並びに附属高等学校第29回入学式ー本校での胸を膨らませた新たなスタートをー(R4.4.8)

4月8日(金)の午後、附属中学校第16回並びに附属高等学校第29回入学式を、中高合同で挙行しました。

附属中学生70名、附属高校生153名の新たな門出をお祝いすることができました。コロナウイルス感染症対策の中で国歌や校歌は歌うことができませんでしたが、附属中学校、附属高等学校の校歌に込められた思いが進入生に届けば嬉しく思いました。ご参加頂きました多くの保護者の皆様、お子様の新たなスタートを見て頂き感謝いたします。本校へのご支援を6年間、または3年間よろしくお願いします。

校長 小倉 裕史

【総長・校長式辞】

うららかな春の光の中、満開の桜をはじめとする色とりどりの花が咲き誇り、春爛漫のこのよき日に、ご来賓として西播磨県民局長 渡瀬 康英 様をはじめとする地域の関係者、兵庫県立大学 副理事長 古川 直行 様をはじめとする大学関係者、中学校PTA会長 熊橋 亨 様、高等学校PTA会長 赤松 憲 様、同窓会長 岡田 慎平 様をはじめとする学校関係者の皆様にご臨席を賜り、兵庫県立大学附属中学校第16回並びに兵庫県立大学附属高等学校第29回入学式を挙行できますことに、深く感謝を申し上げます。

ただいま入学を許可されました、附属中学校70名と附属高等学校153名の新入生の皆さん、入学おめでとうございます。私たち教職員はもとより、在校生も皆さんの入学を心から嬉しく思っています。合わせて、皆さんには、今日の入学まで支えてくれたご家族、お世話になった小学校や中学校の先生など、多くの方々に対する感謝の気持ちを忘れないで欲しいと思います。

本校は、兵庫県立大学の附属学校として、また併設型中高一貫校として「科学技術における学術研究の後継者や、国際感覚豊かな創造性あふれる人材の育成」をねらいとした教育活動を展開しています。

この体育館の右正面の額には、本校の「創造と進歩の人たれ」という創立理念を表した校訓「創進」が掲げられています。本校では、この「創進」の精神のもと「自ら考え、自ら学び、個性を伸ばす めざせ世界のパイオニア!」をテーマに生徒の自主性を尊重して教育活動を実施しています。

本校の魅力・特色は、3つあります。1つ目は、兵庫県立大学の教員や研究者を招いたり、大学を訪問したりして行われる「中高大連携教育」、2つ目は、数学や理科を重視して観察・実験を取り入れた授業や、探究活動を行う「理数教育」、3つ目は、英語スピーチコンテストや、オーストラリア、タイなどの4か国との交流活動を行う「国際理解教育」です。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で、今年度も本来の教育活動が制限されると思いますが、可能な限り今できることを、感染対策を講じながら実施していきますので、楽しんで取り組んでください。

昨年度の附属中学校と附属高等学校の卒業生に、本校に入学して良かったかについてアンケートしました。「本校に入学して大変良かった」と「本校に入学して良かった」と回答した附属中学校の卒業生は100%で、附属高等学校の卒業生は95%でした。本校に入学して、本校で学んで良かったと思う卒業生がこれだけいることは、本校の誇りです。附属高校の卒業生の進路状況も、国公立大学後期試験の最後まで頑張ってくれた生徒も多く、国公立大学は、東京大学、神戸大学、東北大学、兵庫県立大学など卒業生の六割にあたる92人が合格してくれました。最後まで諦めずに、頑張り抜く精神も、本校で養われたことと嬉しく思っています。

さて今、世の中は大きな変革の時期を迎え、インターネットによって全ての人とモノがつながり、AIによって必要な情報が必要な時に提供され、ロボット技術によって人の可能性が広がり、技術や社会の変革、イノベーションによって様々なニースに対応できる社会が実現するSociety 5.0と言われる時代が訪れています。

このような時代において、①情報を正確に読み解いて対話する力 や、②科学的に思考・吟味し活用する力、③価値を見つけ生み出す感性と力、好奇心・探究力が求められ、自ら答えを導く問題解決能力が重要になってきます。これらの力を育成するために、文部科学省が定めた学習指導要領が、中学校では昨年度から、高等学校では今年度の入学生の皆さんから改訂されました。学力は「知識・技能」の習得だけでなく、未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」、学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力や人間性等」の3つの柱となり、高等学校でも観点別評価を実施します。また、一人一台端末を活用したICT教育も本格的にスタートし、ICTを効果的に活用しながら、主体的・対話的で深い学びの教育活動に取り組んでいきます。

皆さんは、SNS等が普及し便利な情報化社会において、情報の発信や公開、利用において、他者への権利侵害を起こさない情報モラルを身につけるとともに、多くの情報から何が正しい情報かを読み解いて活用し、そして正しい情報を発信する情報リテラシーを身につけてください。

附属中学校では、兵庫県立大学と連携して実施している探究活動のプロジェクト学習等をさらに発展させ、附属高校では、昨年度に設置したクリエイティブ サイエンス(CS)コース、ファンダメンタル サイエンス(FS)コース、2年生からのグローバル アーツ(GA)コースにおいて、探究活動や教科等横断的な学習に取り組んでいきます。皆さんは、希望を持ってチャレンジして欲しいと思います。

世界に目を向けると、ロシアがウクライナを侵略して、多くの人が亡くなる痛ましい戦争が起っています。戦争は、絶対に許すことはできません。

入学生の皆さんも、世界にも目を向けて、何が正しいことか判断できる力を身につけて生活してください。

保護者の皆様、本日はお子様のご入学、誠におめでとうございます。お子様がこれからどのように成長していくのか、大きな期待と一抹の不安の両方を抱いておられることかと思います。

本校では、今年度も新型コロナウイルス感染症対策を徹底するなどの安全対策を優先しつつ、保護者の皆様と連携して、教職員が一丸となって、お子様の成長を支えてまいります。これからの6年間、または3年間、本校に対するご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

新入生の皆さん一人一人が、自らの目標を大切にし、何より楽しい充実した中学校生活、高校生活を送られることを祈念して、式辞といたします。

令和四年四月八日

兵庫県立大学附属学校総長 武尾 正弘

兵庫県立大学附属高等学校長兼附属中学校長 小倉 裕史

【学長祝辞】

桜の花が咲き誇る春爛漫の本日、兵庫県立大学附属学校に入学された、附属高等学校第29回、ならびに附属中学校第16回入学生の皆さん、ご入学誠におめでとうございます。この2年間、コロナ禍の中で勉強に頑張ってこられた皆さんの努力が報われ、今日の日を迎えられました。心からお祝いの言葉をお送りします。また、ここまで立派に育てられ、支えてこられましたご家族、関係者の皆様方の感慨も一入のことと拝察いたします。衷心よりお祝いを申し上げます。

中学校に入学された皆さんは、小学校での算数が数学という少し難しい響きを持った科目名になり、英語も本格的に教わるようになるなど、学びの範囲が大きく広がります。新しい知識がドンドン増えていき、きっと勉強をするのが楽しくなっていきます。また、小学校とは違って、科目毎、授業をして下さる先生が代わります。個性の異なる色々な先生方から授業を教わるので、変化があって楽しいと思います。それぞれの先生からしっかり学んでください。

高等学校に入学された皆さんは、附属中学校からそのまま進学された方と、新しく他の地域の中学校から入学されてきた方がおられます。昨年から入試会場を明石にも設けていますので、神戸や阪神地区からの入学生も増えています。新しく入学された方は、それぞれに勉強や部活動などに頑張ってこられたから入学を許可されました。附属学校は、校訓として、創進を掲げ、創造と進歩の人たれと謳っています。教育目標は、「自然科学を中心に社会・人文科学も広く学び、科学への関心を高める。また、国際感覚を養い、国際社会に貢献できる人間を育成する。」となっています。まさに、世界最先端の研究施設である大型放射光施設SPring-8やX線自由電子レーザSACLAなどがあり、世界各国から多くの優れた研究者が集まってくる播磨科学公園都市にある附属中学校・高等学校に相応しい教育目標となっています。

附属中学校と高等学校に入学された皆さんは、それぞれに大きな可能性を秘めた選ばれた人達ばかりです。それだけに皆さんには大きな期待が寄せられています。新しい時代を切り拓く旗手となるべく、この恵まれた環境の中で未来を見据えてしっかり勉学に励んでください。

兵庫県立大学は、附属学校が全国の範となるような先進的な中学校、高等学校になることを強く望んでおり、学校生活から教育面まで幅広い支援をしています。昨年は公立中学校では珍しい生活寮を整備して、数人の生徒さんに試行的に入寮していただきました。その評価が高く、今年は20人近くの生徒が入寮されると聞いております。この寮の整備により生徒募集の自由度が拡がり、兵庫県下の広い地域から入学を希望する受験生が増えました。

附属学校の先生方は皆さん教育熱心で、色々と工夫をされた授業や校内行事で、皆さんの勉学への関心を高め、楽しく勉強することで学力が向上するよう努めています。目に見える教育成果の一つとして、「数学・理科甲子園ジュニア」での好成績が上げられます。昨年度は準優勝でしたが、一昨年度は優勝しています。

また、大学との連携授業も活発で、例えば、本学の自然・環境科学研究所の先生方から、フィールドワーク等を通して自然の生態や環境保全の大切さ、あるいは宇宙天文科学などについて探究型「プロジェクト学習」として学び、3年生の終わりの発表会でプレゼンテーションを行い、課題探求力と成長した発表力を発揮しています。

高等学校も生徒の皆さんが楽しく学校生活を送れるように、教育システムや校内行事、クラブ活動の指導などに様々な配慮と工夫をしています。本年度から高校の学習指導要領が改訂されましたが、附属高校では、その改訂の要旨を踏まえて、既に、昨年度入学生から新しくクリエイティブサイエンス、ファンダメンタルサイエンス、グローバルアーツの3コースを設置し、先行実施しています。グローバルアーツコースは2年生からのコースですが、生徒の適性と希望、勉学の進捗度に合わせてコース配属すると聞いています。このように常に時代の先を見て、生徒のためになる取組みを進めています。

また、コロナ禍で多くの制約を受けながら、高校生という多感な時代の思い出を生徒の皆さんに作って貰おうと、学校内外における行事やクラブ活動も極力実施できるよう配慮しています。昨年度は、コロナ感染症の合間を縫って屋久島等への修学旅行を実施し、生徒の皆さんが大変喜んだと聞いています。多くの学校が中止や極端な縮小に追い込まれる中で、海外こそ断念せざるを得ませんでしたが、本格的な修学旅行を実施された決断には敬服しております。さらに、生活面でも生徒の自発的な活動を促し、県内の高校生を対象に実施した「令和3年度高校生アクションプログラム」無事故無違反チャレンジにおいて、兵庫県1位となり兵庫県警察本部長表彰を受けました。その前年は2位でした。

このような心身の成長に繋がる多くの取組みを進める一方で、進学指導もしっかり行い、今回の大学入試では卒業生157名中、92名が東大、東北大、神戸大や兵庫県立大学を含めて国公立大学に合格されたそうです。また、早、慶、関学、近大など多くの私立大学や専門学校にも合格されており、殆どの卒業生が希望の道に進んでいます。生徒のことを親身になって考え、相談に乗って下さる先生ばかりで、附属高校の生徒は幸せだと思っています。

本学へは特別推薦入試制度で44人が合格されました。まだ、定員枠が残っており、なるべく多くの附属高校生を迎え入れたいと考えています。しかし、大学では各学部に適応できる一定の学力レベルがないと卒業するのが難しくなります。入学後は、決められたカリキュラムに沿って卒業のために必要な科目の単位を揃えなければなりません。本学への入学を希望されている方は、しっかり勉学に励んで、各学部が求める力を身に付けて下さい。

昨年実施された附属高等学校の生徒の満足度等に関するアンケート調査結果によると、「入学して良かったか」と「学校生活は楽しいか」という項目で、95%の方が「良かった」、「楽しい」と答えたそうです。また、ほとんどの寮生が「寮生活が楽しかった」と答えています。多くの生徒に楽しかった思い出があり、附属学校の魅力についても肯定的に捉えていることを知り、大変嬉しく思うと共に、附属学校の先生方の生徒を大切に思う気持ちが反映されていることを改めて強く感じ、感激しました。

さて、皆さんが生まれてから現在まで、東日本大震災、熊本地震などの多くの地震や台風被害、集中豪雨などが発生し、加えて、現在進行形でCOVID-19パンデミックが2年以上も続くなど、度重なる大きな自然災害や感染症に見舞われています。皆さんも、自然や生命などについて考えを巡らせたことと思いますが、人智の及ばない自然の奥深さを、人間はもっと、もっと畏敬しなければなりません。

折も折、このような時に、ロシアによるウクライナ侵攻が起こり、罪のない市民や多くの兵士が無意味に命を落としています。『この世界には、人間の命より大切なものは他に何もありません。』兵庫県立大学では、3月8日に武力行使の即時停止と平和的解決を求めてウクライナ侵攻への抗議声明を出しました。皆さんが、附属学校でしっかり勉強されて、全人類の幸せと世界の平和に貢献できる人になるべく成長されていかれることを願っています。

最後になりましたが、大学本部は、附属学校の教育環境の整備や生徒の活動支援などに十分に配慮し、生徒の皆さんが楽しい学校生活をおくり、勉学に励み、学力の向上に繋がるようにしたいと考えています。どうか皆さん、この光の都、科学公園都市で、明るく、楽しく、未来を見据えて、活き活きとした学校生活を送ってください。最後に改めて、心からご入学のお祝いを申し上げて祝辞といたします。

令和4年年4月8日

兵庫県立大学学長 太田 勲

令和4年度 中高合同の着任式・前期始業式ー満開の桜の中でのスタートー(R4.4.8)

4月8日(金)、中高の2、3年生の生徒に対して着任式を行いました。今年度着任された、武尾正弘総長、東道恵子事務長をはじめ、中高合わせて10人の着任された先生方の紹介を行いました。高校の代表で挨拶をされた、谷口知明先生からは、本校の校訓「創進」は造語ですが、この校訓に込められた素晴らしい思いを語られました。中学校代表で挨拶された、森川ゆき子先生からは、2年前に中学校を送り出した生徒が附属高校の2年生で頑張っていることを嬉しく思うと共に、本校で新たな気持ちで頑張りたいと語られました。新着任の先生方、本校の為によろしくお願いしたいと思います、(着任者は4月1日の記事に掲載)

その後、中高合同で、前期始業式を行い、総長式辞(後に掲載)、校長挨拶(後に掲載)を行いました。校内の満開の桜は、生徒達の進級を歓迎しているように思いました。

部長、主任の紹介、各クラスの担任紹介発表を行って、新たな年度がスタートしました。生徒一人一人にとって、素晴らしい1年間になるように願っています。

校長 小倉 裕史

【総長式辞】 附属学校総長 武尾 正弘

皆さん、お早うございます。学校総長の武尾です。まずは皆さん、ご進級おめでとうございます。

私は、前総長の八重先生と同じで、姫路市書写にある兵庫県立大学大学院工学研究科の教授をしています。八重先生は金属メッキの研究者ですが、私は応用化学に所属し、環境とバイオテクノロジーを専門にしています。高大連携授業やプロジェクト学習などで皆さんに研究内容を披露する機会があればたいへん嬉しいです。

さて、私が本校に着任する前に、本校の資料をいろいろ読みましたが、1番心に残っているのは「創進」という学校の校訓です。「創造と進歩の人たれ」ということですが、皆さんもこの言葉は耳にタコができるぐらい聞いたかと思います。

自ら考え、自ら学び、個性を伸ばす、目指せ世界のパイオニア!とのことですが、皆さんが科学教育環境の優れた本校を選んだ時から、もうその第1歩は始まっています。

皆さん、ソニーという会社をご存知でしょうか?プレーステーションで有名ですが、電子業界では、世界のバイオニアとして、テレビ、カメラ、ウォークマンなどの先端電子製品を世に送り出してきた会社です。

この会社は、最近、ペーパーテストの入社試験の他に、新しい事業や新しい会社を起こす経験やプランを持った人を採用する入社枠を作りました。応募してきた学生さんにチームを作らせ、社員が協力しながら新しい事業を提案するという試験です。数ヶ月にわたり、それぞれが調査をし、アイデアを出し、それが実現しそうかどうか議論し合いながら、最終案を作り、それをプレゼンテーションします。ソニーはその中でリーダーシップを取れる人を採用し、将来、会社を引っ張っていってもらいたいのです。これは「創進」という本校の校訓をまるでテストしているみたいですよね。

さて、私たちのところに戻って考えてみると、皆さんが経験されたプロジェクト学習とか探究の授業や実習が、実はそのような世界のパイオニアになるための第一歩なのです。本校は、兵庫県立大学という大学が身近にありますので、是非その設備や知識を存分に活用して、興味と熱意を持って探求の学習に取り組んで頂きたいと思います。きっと何か面白いことが見つかると思います。

しかし、もし興味の湧くことが見つからなかった人は、とりあえず、学校から帰ったら、1つでも2つでも結構ですから、明日やるべきことを必ずノートなどに書いて、次の日に達成できたかどうか確認して下さい。その積み重ねが皆さんの知力・体力を培います。

長々と喋りましたが、今日お話ししたことを要約すると、世界のバイオニアになるために、まず探求の授業や課題に頑張って取り組んで下さいということと、それから小さな目標でも結構ですから、目標をたてて日々それを確認しながら過ごして下さいということです。

最後になりますが、コロナ感染症の第6波が十分に収束せず、へたをすると第7波がやってくる可能性もあります。このように勉強やスポーツなどの活動を始めるには素晴らしい気候になってきましたが、どうぞ附属学校生の自覚をもって注意しながら新しい生活をスタートして下さい。

これをもって、始業式の式辞といたします。

【校長挨拶】 校長 小倉 裕史

いよいよ令和4年度が始まりました。

年度末には皆さんに4月8日に元気な姿を見せてください、とお願いしましたが、附属中学校と附属高等学校の間にある青空コートにある桜が満開で、皆さんの進級を心待ちにしていたかのように思います。

3月の終わりの終業式で、皆さんには、禅宗のとんちで有名な一休が書いたともいわれる歌の話をしました。覚えていますか?

『年毎に 咲くや吉野の 山桜 木を割りて見よ 花の在りかを』

これは、春になると、桜の名所で有名な奈良県の吉野山に、山一面に桜の花が咲きます。桜の花の素はどこにあるかと、木を割ってみても、どこにも花びらのかけらすら、みあたりません。冬には枯れ木のように立っている桜の木も、春という陽気が来れば、素晴らしい花を咲かせるのです。桜の花を咲かせる力を蓄えていたからです。

本校の桜の木も今が見頃です。

人も同じで、目に見えなくても、日々の種まきが力として蓄えられるので、この春休みは「種まき」に徹してくれた人もあると思います。新年度をスタートするにあたり、目標を持って地道に種まきを続けてください。すぐに結果がでなくても、それは貯金していると信じて種をまきましょう。

徳川家康が慶長11年(1606年)に、江戸城の増築工事を、諸大名に命じた時の話をします。大名は、労力と費用を無償で提供しなければならず、自分に割り当てられた部分がいかに早く終わるかが、経費の負担をおおきく左右しました。工事は、桜田から日比谷にかけての石垣づくりで、熊本城主の加藤清正と、若山城主の浅野幸長(よしなが)に命じられました。

加藤家では、建設現場に沼が多いことを確かめると、大量のカヤを運んで沼に投げ込んで、さらに土をかぶせて平坦なグランドができると、多くの子供を呼んできて何日も遊ばせました。

一方の浅野家では、沼を埋め立てたら、すぐに石を積み始めて、工事は順調に進みました。石垣が半分できあがるころになっても、加藤家の場所には石が運ばれず、「もっと真面目にやれ1」と浅野家の家臣が加藤家に言ったようです。加藤家の現場は、子供たちに踏み固められて、地盤を確かめてからようやく石垣を築きはじめて、完成したのは浅野家よりもずっとあとになりました。

しばらくして、江戸をすさまじい暴風雨の台風が襲いました。大雨で地盤が緩み、浅野家の築いた石垣は何か所も崩れ落ちました。慌てず、急がず、じっくり基礎を固めてから築いた加藤家の石垣には、少しも損傷がなかったようです。基礎をおろそかにした浅野家は、修復工事に莫大な経費がかったようで、この教訓は江戸時代を通して、長く語り継がれたようです。

皆さんも、新しいクラスで仲間づくりをして、新しい担任のもとで、時間がかかってもじっくり基礎を固めて、勉強にも部活動にも取り組んでください。

民法が改正されて、高校3年生の皆さんは、誕生日(正確には誕生日の前日)がくれば成人となります。進路を決める大切な年ですから、新成人としてしっかり目標を持って頑張ってください。

まだまだ新型コロナウイス感染症の影響があり、再拡大が心配されています。「学校に持ち込まない、学校内に広げない」を基本に、マスクの着用や、食事中の黙食、換気の徹底、大声を出さない、登下校中のバスや電車内で話をしないなど、今一度、気持ちを引き締めて、自覚と責任のある行動をお願いします。

令和4年度新着任者ー新年度の始まりー(R4.4.1)

4月1日(金)、令和4年度がスタートした。昨年度末で転出された教職員と入れ替わり、武尾正弘総長、東道恵子事務長をはじめ、附属高等学校及び附属中学校に新たな先生方が12人着任されました。

兵庫県公立大学法人理事長からの辞令を武尾総長から、兵庫県教育委員会からの辞令を校長から手渡しました。

教職員が一致団結して、素晴らしい学校になるように頑張ってきたいと思います。

附属中学校と附属高等学校の校舎の間に咲いている桜も、まだ五分咲きくらいですが、8日の入学式までに満開になって新入生を迎えてくれることと思います。

校長 小倉 裕史

令和4年度新規着任者

武尾 正弘 総長(県立大学大学院工学研究科)、東道 恵子 事務長(県立赤穂特別支援学校)、谷口 知明 先生(県立姫路東高等学校)、高濱 良枝 先生(県立太子高等学校)、荒木 敦士 先生(県立豊岡高等学校)、辻 芙夕希 先生(県立夢前高等学校)、田中 亜弥 先生(県立神崎高等学校)、森川 ゆき子 先生(姫路市立網干中学校)、榎本 成貴 先生(姫路市立白鷺小中学校)、秦 美香 先生(宍粟市立都多小学校)、西川 正浩 先生、小塚 竜渡先生