普通科探究ブログ

東京みらいフロンティアツアー2023_1日目A班

東京未来フロンティアツアー1日目A班の14名は、千葉県にある量子科学技術研究開発機構へ訪問した。はじめに、機構が行っている研究などの講義を受けた。その後、主加速器(シンクロシトン)を見学し、3つの班に分かれてそれぞれ体験を行った。

A班では、窒素(N)が含まれるダイヤモンドの特殊な性質を利用して慢性炎症を予防する実験室の概要を聞き、実際に研究設備を見学した。できて1年ほどと新しい研究室であったが内容がとても面白く免疫についての知識を深められた。

B班では、「PET装置の原理を学び、未来のPET装置開発現場の見学」を行った。PET装置のもととなる機械を用いて、どこに放射線を出す物があるのか探す体験をした。また、新しい頭用のPET装置について実際に見た。

C班では、光の吸収を利用し、普段目に見えない放射線を測定する体験を行った。講義で学習した内容を踏まえることができ、実践しながら、理解する貴重な体験をすることができた。

東京みらいフロンティアツアー2023_東京武陽会交流会

東京みらいフロンティアツアー1日目の夜には東京武陽会に所属されているOBOGの方との交流会に参加した。

地元では見られない皇居とビル群の夜景を楽しみながら先輩方と交流した。

同じ兵庫高校出身であるという仲間意識からなのか、夕食からどの班のテーブルでも談笑が絶えず、和気あいあいとしながら自分たちが進めている研究テーマについてのアドバイスをいただいた。

先輩方は専門分野をそれぞれ持っておられたのでより詳しい見解を聞くことができた。中には、研究を進めるうえでの心構えやプロセスの重要さを学んだ班もある。

武陽会の方々は皆何かしらの要職に就き、自分の専門分野のみならず幅広い知見を持ち余裕があって非常にかっこいい尊敬できる先輩方であった。私たちもああなりたい。

今と昔の兵庫高校の変化の話も交えながら楽しく学ぶことができた充実したひと時であった。

東京みらいフロンティアツアー2023_1日目B班

新神戸9時10分発ののぞみ84号に揺られ、(と言っても揺れはあまり感じられなかったが)我々B班一行は東京の土を、品川駅において踏んだ。やはり新幹線というものは速いらしく、エスカレーターで左による人々を見るまでは東京にいるという実感がなかった。お台場まで電車を乗り継ぎキャリーバッグをがらがらと押し、川崎重工業によるロボットのショールームであるKawasaki Robostageを訪問した。溶接用の屈強なロボットとVRゴーグルなどを組み合わせたドローンの視点をリアルに体験できる装置が目玉で、ある者はUSJのアトラクションのようだと表現するほど面白いものだった。ゲーム産業の更なる発展などを期待できた。講義においてもその内容は非常に充実したもので質問が尽きなかった。

Kawasaki Robostageを後にし、夏のじりじりとした日差しの中、フジテレビ本社やガンダム像を横目に次の訪問先の産業技術総合研究所に向かった。産業技術総合研究所では人間の労働や生活における運動などに関わる2つの研究を紹介していただいた。どちらも非常に面白い研究で、人体の研究における精密さに驚かされた。

今日は非常に有意義で、また楽しい体験を多くすることができた。ご協力いただいたすべての方々に改めて感謝を申し上げる。

5月29日(月)15:30~ 第2、3学年(GR、創造科学科)希望者 「ベトナム研修 国内事前研修①」@第2STEAM ROOM

本時は、大阪大学工学研究科の宇山浩教授にご来校いただき、プラスチック素材に関する講義をしていただきました。ベトナムでのフィールドワークの充実を図ることを目的に、現地での研修プログラムの1つである、プラスチック問題について事前研修を行いました。講義では、プラスチック素材の開発史や最先端の素材開発の内容と、今後の開発の視点など、開発の背景について教えていただきました。また、現代の日常生活に欠かせない様々なモノとその素材について、素材開発の現場、製造現場、処理の現場、のように各段階における課題を、特に環境問題を中心に紹介していただきました。

5月29日(月)6校時 第2学年普通科 「グループ研究 テーマ設定③」@講堂

本時は、神戸市企画調整局から6名の講師の方々にご来校いただき、普通科全員で一斉授業を実施しました。

前半では、神戸市の総合計画「神戸2025ビジョン」を中心に、様々な地域課題と、それらについてどのように施策対応されているかを教えていただきました。実践例を示していただいたことで、各グループの探究テーマを社会課題につなげていく手がかりを得ることができました。

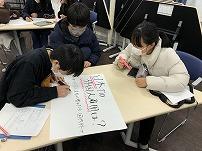

後半では、探究テーマを掘り下げる手法の1つとして、”ロジックツリー”を体験するワークショップを実施しました。10人程度の班に分かれ、意見を出し合うことと意見の共有を繰り返しながら、ロジックツリーの作成を体験的に学びました。

次回は、本時で身に着けた知識や探究のスキルを活用し、テーマの掘り下げを行います。

4月13日(木)7校時 第2学年普通科 「オリエンテーション 探究の進め方」@講堂

本時は、神戸大学の石川慎一郎教授にご来校いただき、普通科全員を対象に、講演をしていただきました。

2年次より始まる、「総合的な探究の時間」の課題研究について、探究の各ステップの紹介や、”良い研究とは?”など、具体例を提示しながらわかりやすく解説していただきました。特にテーマ設定ポイントや留意事項を丁寧に教えていただきました。

次回から、分野ごとに分かれたグループ研究を開始します。

令和5年3月22日 第1学年「総合的な探究の時間」(ひょうたん)講演会「SDGsの本質をとらえ、社会課題の解決に挑む」

本校講堂において、77回生(1年)を対象に、東京都市大学大学院環境情報学研究科の佐藤真久教授から、「SDGsの本質をとらえ、社会課題の解決に挑む」というテーマで講演をしていただいた。

まず,世界情勢の現状とその変化の様子を示していただき,SDGsの意義について説明していただいた。次に,生徒が取り組んだ事前課題の結果をもとに,日本が抱える社会課題について全体で共有し,「これからはどのように学んでいくべきか」を示していただきながら探究学習の取り組み方について教えていただいた。さらに,MDGsとSDGsの取り組みと達成について解説していただき,SDGsを「自分事」として考えていくことの重要性を話していただいた。

生徒は,2学年に進級後,探究学習に本格的に取り組んでいく。その足掛かりとしてSDGsの捉え方を改めて学ぶことができ,今後の学習を進める上で大いに参考になる内容であったと思われる。

〈生徒の感想〉(一部抜粋)

・正直、あと30年で地球が大きく変わってしまう実感が湧かなかった。しかし、確かに世界は30年前に比べると大きく変わっているのだから、私たちの将来が大きく変わってしまうのは必然的な事だと思う。私は講演を聞いて、世界の変化を見過ごすのではなく常に現状を把握していくことが大切だと思えた。

・改めてSDGsについて考えるいい機会になったと思います。アンテナとコミュニケーションが重要だということがわかりました。自分の得意分野だけにとらわれるのではなく、他者ともコミュニケーションをとって他の分野も視野に入れて考えることが大切だということも分かりました。今回の講演を今後の自分の探究活動などにいかしていきたいなと思いました。

・今日の講義を通して自分の立場を明確にし、意見を持つことの重要性に気がつくことが出来たと思います。特に私は,SDGsは17個の項目がありますが、ひとつひとつを別のものとするのではなく、どれも互いに関係し合い繋がっているので全体を捉えることが大切だと考えました。これからもSDGsを含む様々な社会問題について関心を持ち、解決に向けて考えていこうと感じています。

令和5年3月11日GRⅠ「観光・まちづくりセミナー」参加

グローバルリサーチⅠ(1年)1名が、公益財団法人ひょうご観光本部主催「観光・まちづくりセミナー」に参加した。この生徒は「観光データサイエンス」の学習活動で在日外国人をターゲットに但馬地区の観光ポスターを作成したことから本セミナーに応募し、当選した。実施内容は、城崎温泉の視察、観光事例の紹介、城崎温泉におけるDX関連の取り組み紹介、芸術文化観光専門職大学の学生のよる但馬観光ワークショップ・キャンパスツアーなどである。生徒は自分が調べた内容を現地視察できたとともに、研究内容を学生と共有することもできた。

令和5年2月6日・2月20日 第2学年「総合的な探究の時間」(ひょうたん)「中間発表会」

令和5年2月6日と20日に,76回生普通科の「総合的な探究の時間(ひょうたん)」で中間発表会を行った。発表では,各班で取り組んだ探究活動についてパワーポイントを用いて発表・質疑応答を行った。

感染症対策として過密を避けるために3年生のホームルーム教室も使用し,全64グループを14会場に分けた。2月6日の第1回発表会では,分野横断的に発表グループを編成し,多角的・多面的な視点から質問や意見がもらえるようにした。2月20日の第2回発表会では,担当者を1名ずつ配置し,同じ分野のグループが集まって発表できるようにした。1回目発表終了後,生徒間で発表内容の相互評価を行い,その結果をもとに各グループで発表内容のブラッシュアップを行って2回目の発表に臨んだ。

生徒は,それぞれ半年間の活動の成果を工夫して発表していた。第3学年進級後も,引き続き同じテーマで探究活動を続け,7月の完成発表会に向けて研究を仕上げていく予定である。

令和5年2月9日GRⅠ「三ッ星ベルト」

本校第一STEAM ROOMにおいて、普通科グローバルリサーチⅠ受講者(1年)15名を対象に、三ッ星ベルト株式会社人事部長倉本信二氏に来校していただき、「地元企業の海外進出の現状とSDGsの取組」をテーマに講義をしていただいた。三ッ星ベルトは、本校所在地の神戸市長田区を代表するゴム産業のメーカーです。今回は、長田のゴム産業の歴史から始まり、企業紹介、海外展開とサプライチェーン、SDGsに関する取組みについて講義をしていただいた。生徒はアジア・ヨーロッパ・北米に工場や販売拠点をもつ三ッ星ベルトの強みを理解するとともに、メーカーのSDGsの取組みについて知ることができた。ESG(環境、社会、企業統治)の観点から三ツ星ベルトのあり方を学んだあと、「ダイバーシティ」をテーマに三ツ星ベルトの取組みについて意見や提案を行うワークショップを行った。