図書室より

令和7年度 図書だより11月号

令和7年度 図書だより10月号

令和7年度 図書だより9月号

令和7年度 図書だより8月号

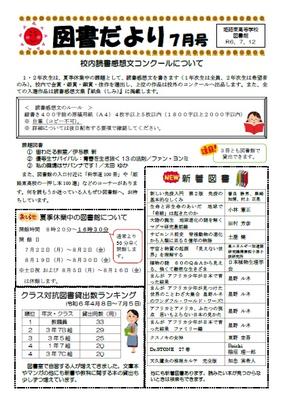

令和7年度 図書だより7月号

令和7年度 図書だより6月号

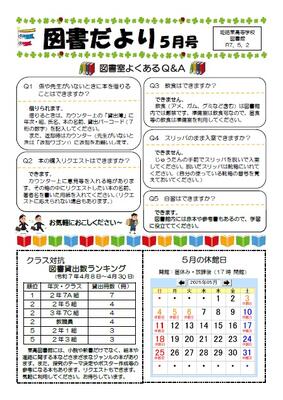

令和7年度 図書だより5月号

令和7年度 図書だより4月号

令和6年度 図書だより1月号

令和6年度 図書だより12月号

令和6年度 図書だより11月号

令和6年度 図書だより10月号

令和6年度 図書だより9月号

令和6年度 図書だより7月号

令和6年度 図書だより6月号

令和6年度 図書だより5月号

令和6年度 図書だより4月号

令和5年度 図書だより 3月号

令和5年度 図書だより 2月号

令和5年度 図書だより 1月号

令和5年度 図書だより 12月号

令和5年度 図書だより 11月号

令和5年度 図書だより 10月号

令和5年度 図書だより 9月号

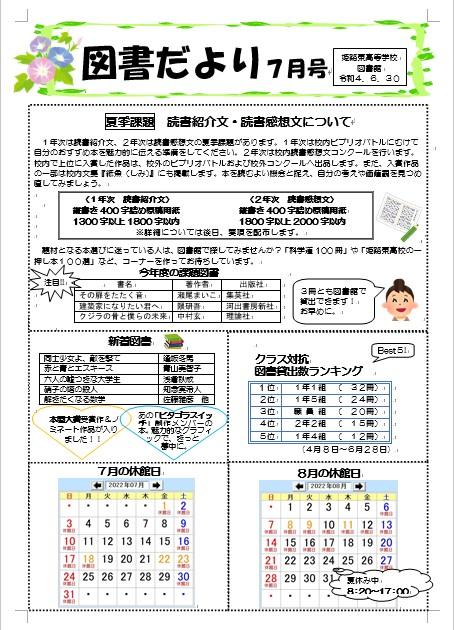

令和5年度 図書だより 7月号

読書感想文についてや夏季休業中の開館について掲載しています。

令和5年度 図書だより 6月号

令和5年度 図書だより 5月号

令和5年度 図書だより 4月号

図書だより 3月号

図書だより 2月号

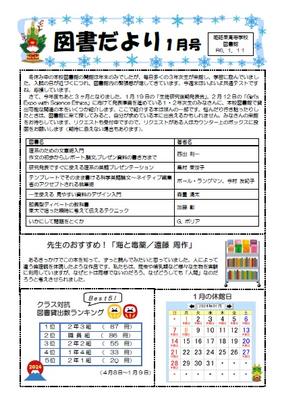

図書だより 1月号

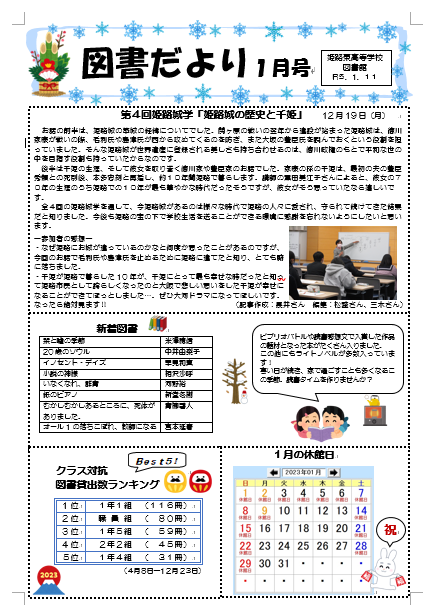

第4回姫路城学の実施

第4回姫路城学「姫路城の魅力と千姫」

講師:黒田 美江子氏(歴史研究家)

12月19日(月)、三者面談中の午後に第4回姫路城学を実施しました。

2年次生12名が参加し、本校百周年記念館2階大ホールにて講師の黒田先生に姫路城の魅力と千姫について解説していただきました。「姫路城がなぜ姫路の姫山に築かれたのか」について、『播磨国風土記』の記述や四神相応の考え方、地理的な特性など、多角的にその理由を探ることができました。また、千姫の研究に力を入れていらっしゃる黒田先生ならではの視点で、戦国時代から江戸時代にかけての歴史を踏まえつつ、千姫にまつわる様々な人物との関係について、また千姫の生涯についてご解説いただきました。

【生徒の感想より】

●「なぜ、輝政は姫路城をきれいにつくったのか。」という問いに対する黒田先生の考えがとても素敵だなと思いました。姫路城は姫路の誇りだという気持ちを忘れずにいようと思いました。千姫の悲しい生涯を知って、もっと知りたいと思いました。

●千姫は、豊臣秀頼の妻というイメージが強くて、姫路での暮らしのことをあまり知りませんでした。でも、千姫が姫路で暮らした10年間が、千姫にとって最も幸せな時だったと知って、姫路市民として誇らしくなったのと、大阪で悲しい思いをした千姫が、幸せになることができてほっとしました。

図書だより 12月号

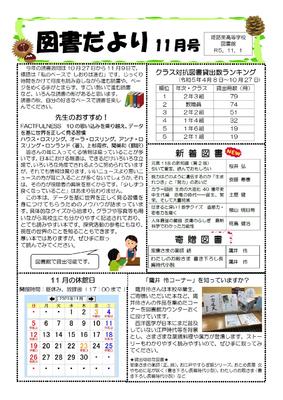

図書だより 11月号

校内ビブリオバトル決勝

10月24(月)放課後に校内ビブリオバトル決勝を行いました。

1年次は授業での予選を勝ちあがったクラス代表者7名、2年次の希望者を含めた計8名でバトルを行いました。

ビブリオバトル公式ルールに則り、発表時間5分とその後のディスカッションの結果、「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加者全員が1人1票で行いました。結果は以下の通りです。

チャンプ本 1-3 藤原さん

『流星の絆』東野 圭吾 著 講談社文庫

準チャンプ本 1-1 前田さん

『むかしむかし、あるところにやっぱり死体がありました』

青柳 碧人 著 双葉社

敢闘賞 1-4 伊坂さん

『あの花咲く丘で君と出会えたら』汐見 夏衛 著 スターツ出版

1-5 榮さん

『20歳のソウル』中井 由梨子 著 幻冬舎

2-3 谷川さん

『イノセント・ワールド』早見 和真 著 新潮文庫

チャンプ本と準チャンプ本に選ばれた2名は校外のビブリオバトル出場する予定です。

今年初めての試みでしたが、レベルの高い戦いとなりました。

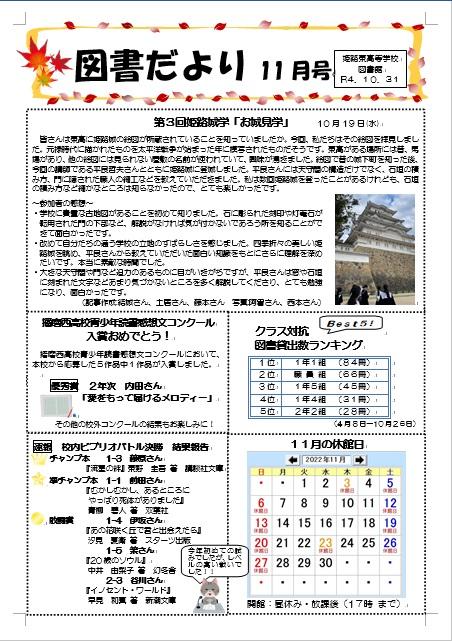

第3回姫路城学の実施

第3回姫路城学「お城見学」

講師:平良 哲夫氏(歴史研究家)

10月19日(水)、10月考査最終日の午後に第3回姫路城学を実施しました。

2年次生16名が参加し、東高所蔵の古地図を講師の平良先生に解説していただいた後、姫路城天守へ向かいました。その道中も、門の跡や時代による石垣の違いなど様々な知識を教えていただきました。天守では、よく観察しないと見過ごしてしまいがちな特徴をその都度立ち止まりながら、丁寧に教えていただき、何度か来たことがある生徒でも新たな発見が多かったようです。

【生徒の感想より】

●何も考えずにぼんやりお城を登るより100倍楽しかったです!石垣の作られた時代やお城が作られた当初と改装した時のエピソードなど知らないことがたくさんありました。特に印象的なのは、丸や三角、四角などいろいろな形の狭間がある理由です。まさかデザイン性だとは思っていなかったので、びっくりしたし、昔の人の感性を知れてうれしかったです。

●学校に貴重な古地図があることを初めて知りました。姫路城に登りはじめる前にも石垣などにたくさん昔の姿の名残があるのに驚きました。石に彫られた刻印や、灯籠石だ転用された門の下の部分など解説がなければ気づけないであろう所を知ることができて面白かったです。

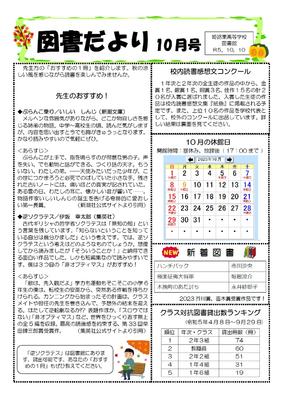

図書だより 10月号

図書だより 9月号

図書だより 8月号

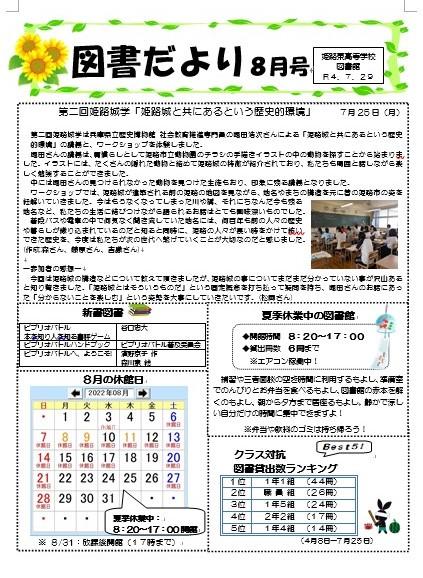

第2回姫路城学を実施しました

第2回姫路城学「姫路城と共にあるという歴史的環境」

講師:堀田 浩之氏(兵庫県立歴史博物館 社会教育推進専門員)

7月25日(月)、前期補習中の午後に第2回姫路城学を実施しました。

2年次生17名が参加し、姫路城を描いたイラストや古地図、古写真などの資料を用いてワークショップを行っていただきました。はじめに、姫路城の特徴を動物を用いて上手く描いているイラストから、動物探しをしながら城の特徴を楽しく学び、その後、戦前と戦後の古写真から違いや変化を読み取り、戦前の御幸通と戦後の大手前通を歩く人々が姫路城を正面にのぞめるような工夫をしていることを知りました。

【生徒の感想より】

●姫路城の絵に動物が描かれているチラシはすごく上手いなと思いました。最初の動物探しから楽しめました。駅から姫路城までの道路の幅がとても広いのは、火災のときに道路を挟んで飛び火しないようにしていること、明治のころの御幸通の写真で道が曲がっているのは本当は正面にない姫路城を真正面からみるようにしたのだと知りました。初めて知ることばかりだったので、興味を持って聞くことができました。

●姫路城の一番下の段と二段目が同じ広さということを初めて知り、次から自慢したいと思いました。西高と東高の校章もとても面白いと思いました。破風が「W」に見えることからwestの西につながるという発想に驚きました。東高も高が五重になって天守と同じになるということも初めて知りました。戦前の御幸通と戦後の大手前通の写真から、当時の状況や都市構図が手に取るように分かりました。戦後の大手前通がとても開放的で、当時に戻って味わってみたいなと感じました。

1年次対象「第1回姫路城学講演会」の開催

1年次対象「第1回姫路城学」講演会「姫路城大解剖」

講師:竹内 信 氏(兵庫県立歴史博物館 学芸員)

7月13日(水)5限、1年次対象の「第1回姫路城学」講演会を行いました。姫路城の歴史や建築の特徴、東高生が知っておくべき校地の歴史について、クイズ形式で生徒に分かりやすくご講演いただきました。他の城と比較しながら、姫路城ならではの特徴を数多く教えていただき、城郭史をご専門とされている竹内氏ならではの講演となりました。

〔生徒の感想〕

・毎日見ている姫路城だけど、本当に歴史あるすごいいい状態で残っている建物で、これからも姫路や日本で守っていかなければならない貴重な文化財なのだと改めて感じることができました。東高は姫路城の敷地内にあるというのは知っていましたが、昔は武家屋敷だったということまでは知らなかったので、昔はどういう風景があってどういう雰囲気だったのかなと少し思いました。

・姫路城があんなにも白く見えるのは漆喰のおかげなのだと驚きました。東高がある場所は、昔は侍などが住んでいるとこで世界遺産の敷地内でもあるので自分たちはすごい場所で勉強しているなと思いました。身近にあるものであまりすごさを考えたことはなかったけど、今日の講演を聞いて昔から残っている姫路城を大切にしたいと思いました。

図書だより 7月号

図書だより 6月号

第1回姫路城学を実施しました

第1回姫路城学「野里のフィールドワークと町家見学」

講師:芥田博司氏(芥田家当主)

瀬澤義和氏(野里まちづくりの会理事長)

5月24日(火)、5月考査最終日の午後に第1回姫路城学を実施しました。

2年次生17名が参加し、野里地区のフィールドワークを行った後、芥田邸向家にて講師の方々の講義を受けました。芥田家の由来や野里地区と姫路城の関係性、方広寺の鐘と野里鋳物師とのエピソードに至るまで、当時の方々の生活の様子や思いを伝え、守っていくことの難しさと大切さについてお話していただきました。また、芥田家に伝わる播磨鍋や燗鍋を手に取って重さを比較したり、鍋に刻まれた模様を観察させていただきました。

【生徒の感想より】

●世界文化遺産である姫路城の周辺の町並みについて、詳しく知ることができ、とてもいい経験になりました。実際に鋳物に触れることで柄の繊細さや重さが分かり、昔の人の技術力を感じました。

●芥田家の歴史の中で、太閤検地や方広寺の鐘にも関わりがあったのは驚きでした。また、貴重な播磨鍋に触れることができてよかったです。

●私は姫路市民ではないので、この辺りの地名も全く知らなかったのですが、姫路城にまつわる名前の町が多いことを知って面白いなと思いました。休憩時間にお庭に行ったり二階に上がったりさせて頂いたときは、歴史ある町家が新鮮に感じられました。

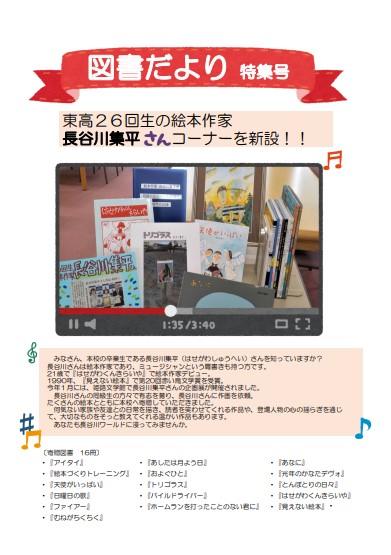

図書だより 特集号(長谷川集平さん)

図書だより 5月号

図書だより 4月号

1年次対象「姫路城学」講演会

「姫路城学」講演会「姫路城とその町~東高校周辺を中心に~」

講師:工藤 茂博 氏(姫路市立城郭研究室 学芸員)

3月17日(木)2限、1年次対象の「姫路城学」講演会を行いました。東高の位置する場所(校地)は、江戸時代は侍屋敷が広がっており、「桐の馬場」で侍が教練をしていたことや、お菊井戸や皿屋敷も存在すると信じられていたこと、明治時代に軍用地となったが、空襲で焼け残った建物を活用する形で今の場所に東高が建てられたこと等、東高生として知っておくべき校地の歴史について分かりやすくご講演いただきました。

姫路城の近代史を語る上で東高の歴史は欠かせず、世界遺産の中にある学校であることを誇りに思うだけでなく、姫路の藩校好古堂の系譜を引き継ぐ想いで学校生活に励んでほしい、というエールをいただきました。

〔生徒の感想〕

・姫路東高校の土地はもともと武士の家があるところと知って驚きました。東高やその周りにも、昔の城下町の面影が残されていて、面白いなと思いました。

・東高の生徒ならではの姫路城周辺の昔の姿を見るという貴重なお話を聞けてとても嬉しく思いました。

・姫路城は戦争など、たくさんの経験を経て今の姿があるのだなと思いました。そんな姫路城が高校のすぐそばにあって、とても良い環境で生活し、学習していることがとても誇らしく思えました。

図書だより 3月号

3月号 図書だより.pdf