SSHブログ

<SSH>1年自然科学科STEAM研修(京都大学)

1年自然科学科STEAM研修(京都大学)

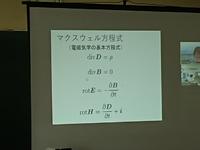

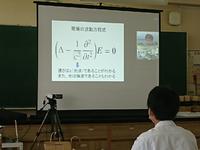

8月23日(月)、力学・電磁気学研修を行いました。

遠隔会議システムを使用し、明石と京都をつなぎ、京都大学の先生の講義を受けました。男女7名の生徒が参加し、大学、大学院の説明から始まり、簡単な実験を行いながら、古典物理学(力学・電磁気学・波動)から現代物理学(相対性理論)まで、物理学の講義を受けました。

物理学の講義では、「div」や「rot」といった見慣れない演算記号や、「マクスウェル方程式」、「ローレンツ変換」など、大学2年生で習う高度な内容でしたが、生徒はメモを取りながら熱心に受講していました。

質疑応答では、「理学部の女子の割合は?」「理学部の中でどの分野が人気か?」といった大学についての質問や「大学からの進路は?」「大学院では何を学ぶのか?」といった研究者への道についての質問など、活発な質疑が行われ、先生からの丁寧な説明を聞き、自分たちの将来を想像していました。

※STEAM研修とは

本校、第Ⅲ期SSHの柱の一つとして掲げているSTEAM教育(S:Science T:Technology E:Engineer A:Art M:Mathematics)を1年生自然科学科の生徒対象に実施し、課題研究に活かすことを目的として行っています。

<SSH>1年自然科学科STEAM研修(キャタピラージャパン)

1年自然科学科STEAM研修(キャタピラージャパン)

8月5日(木)、6日(金)の2日間にわたってキャタピラージャパン明石事業所でエンジン分解・組み立て実習を行いました。

各日5名ずつ、合計10名が参加し、エンジニアの方からキャタピラージャパンについて・油圧ショベルについの講義を受け、その後、エンジン分解・組み立て実習となりました。慣れない作業で苦戦しましたが、丁寧な指導を受けながら、エンジンを分解しました。沢山の細かい部品を直に手にすることで、複雑な機械の仕組みを知ることができました。参加した生徒からは「どうやってガソリンを気化させるのか?」といった新たな疑問も生まれ、科学と工学の密接なつながりを再認識することができました。

※ 実習の様子を撮影した写真は、キャタピラージャパン本社からの許可を受けてから、掲載します。

※STEAM研修とは

本校、第Ⅲ期SSHの柱の一つとして掲げているSTEAM教育(S:Science T:Technology E:Engineer A:Art M:Mathematics)を1年生自然科学科の生徒対象に実施し、課題研究に活かすことを目的として行っています。

<SSH>1年自然科学科STEAM研修(ライオン)

1年自然科学科STEAM研修(ライオン)

8月4日(水)午前、午後に分かれてライオン株式会社主催の「Girl's Summer Labo」に参加しました。

自然科学科1年生女子が午前の部に5名、午後の部に3名参加し、午前は千葉工場から、午後は明石工場からのリモート形式で行われました。講義や実験、工場見学、女性技術者との懇談があり、私たちの生活を豊かにしている科学や技術、それに携わる技術者の思いを学ぶことができました。

※STEAM研修とは

本校、第Ⅲ期SSHの柱の一つとして掲げているSTEAM教育(S:Science T:Technology E:Engineer A:Art M:Mathematics)を1年生自然科学科の生徒対象に実施し、課題研究に活かすことを目的として行っています。

<SSH>第13回 科学交流研修会-2021 サイエンス・コラボレーションin武庫川-

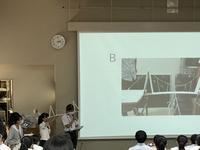

7月29日、30日の2日間で武庫川女子大学附属高等学校の主催で行われた科学交流研修会に2年生2名が参加しました。

大阪大学、神戸大学、武庫川女子大学の3大学に参加していただき、大学での研究内容を体験させていただきました。

1日目に本校生徒は建築学部と薬学部の講座に分かれて実験・実習体験をしました。

2日目は1日目で学んだ内容を班別にまとめ、プレゼンテーション発表を行いました。

生徒たちは大学で学ぶ内容を研修することで、より一層の理系への関心を高めることができました。

また、各班での活動は他校の生徒との議論を進める中で自発的な姿勢が培われ、思考を深める研修になりました。

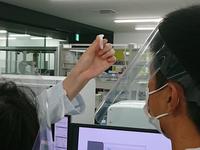

<SSH>1年自然科学科STEAM研修(シスメックス)

1年自然科学科STEAM研修(シスメックス)

7月29日、神戸市西区にあるシスメックステクノパークで、今年度1回目のSTEAM研修となる細胞解析・遺伝子解析研究を行いました。自然科学科の1年生12名が参加し、所長様、研究員様からの講義を受け、施設見学のあと、細胞解析、遺伝子解析の装置を用いた実習を行いました。

最新の研究環境、設備に触れ、これから課題研究を進めていく上での研究生としての姿勢を学び、有意義な研修となりました。

※STEAM研修とは

本校、第Ⅲ期SSHの柱の一つとして掲げているSTEAM教育(S:Science T:Technology E:Engineer A:Art M:Mathematics)を1年生自然科学科の生徒対象に実施し、課題研究に活かすことを目的として行っています。

明石北高校ホームページ