SSHブログ

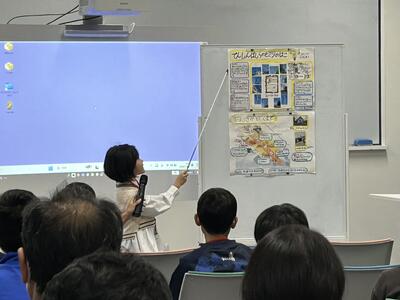

自然科学科・課題研究発表会開催しました

自然科学科2年生による課題研究発表会を開催しました。

当日は、運営指導委員としてご助言をいただいている大学等の先生方、連携先であるみらいICT研究所の研究員の方、めいほくサポーターのOBの方、兵庫県教育委員会の先生をお迎えし、生徒が1年間取り組んできた研究内容についてスライド発表を行いました。

来月開催予定の全校課題研究発表会では、自然科学科に加え、普通科文類型・普通科理類型の代表班、ならびに科学探究部や外部で探究活動に取り組んだ代表者が研究成果を発表する予定です。

高丘東小、高丘西小でプログラミング授業の支援を行いました

1年生自然科学科がSSH地域連携事業として、高丘東小、高丘西小でプログラミング授業の支援を行いました。

小学生の支援に加え、自然科学科生作ったプログラミング作品の紹介、また授業支援と同時並行で作成したプログラミングを披露する等を行いました。

「学校で学んだことを小学生に分かりやすく教える、高校生から教わる」ということは、双方にとって非常に学びのある良い交流の機会になったようです。

地震防災について研究している班がブース出展を行いました

2年生普通科「理数探究」で地震防災を研究している班が、令和8年1月18日「わくわく防災探検隊」(イオン明石ショッピングセンター)でブース出展を行いました。

地震発生装置「じしん君」や地震活動立体模型「震源くん」も活用し、地震のメカニズムについてこどもたちにわかりやすく説明しました。

ブースには防災ジュニアリーダーも加わり、新聞紙・ビニール袋を利用した防災グッズや非常食について紹介し、参加者に楽しんでいただくことができました。

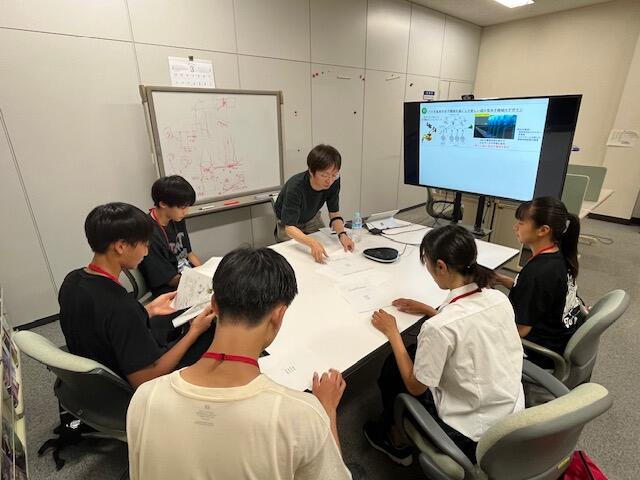

第2回神戸賞Y.I.賞受賞の京都大学・村川泰裕先生にご講演いただきました

第2回神戸賞YI賞受賞の京都大学・村川泰裕先生に記念講演をいただきました。

村川先生は、京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点の教授であり、理化学研究所生命医科学研究センターのチームディレクターを兼任されています。研究では、ヒト疾患の分子機序の解明を目的として、エンハンサー領域の高精細なマップ構築と、それを可能にする独自技術の開発に取り組んでおられます。

本校の活動に多大なご支援をいただいている中谷財団のご紹介により、本校において受賞記念講演を開催していただきました。講演には自然科学科2年の生徒が参加し、村川先生のこれまでのご経歴や研究内容に加え、研究にまつわるエピソードも伺うことができました。一流の研究者から直接お話を伺うことで、生徒たちは「研究者とは何か」について多くの気づきと学びを得る貴重な機会となりました。

〈生物班〉 特定外来生物を対象とした活動・研究が日経サイエンス(12月号)に掲載されました

本校では、生物班の活動や探究の授業などで、複数のグループが特定外来生物をテーマに、探究活動を行っていきました。生物班では2022年に兵庫県で初めて発見されたクビアカツヤカミキリの拡大防止に向けた活動、探究の授業では神戸市に生息しているアルゼンチンアリのトラップ開発およびQGISを用いた分布予測マップに関する研究、明石市周辺の地域で問題となっているナガエツルノゲイトウについては再生力の検証やアレロパシー作用に関する研究などを精力的に行ってきました。

それらの取組が日経サイエンス12月号(2025年12月25日発売)に掲載されました。本研究は中谷医工計測技術振興財団様からの研究助成を受けており、HPでも紹介していただいております。

https://www.nakatani-foundation.jp/business/grant_science_edu_case/

㊗️本校生徒の研究が国際学術誌に掲載されました

本校3年生の中谷 絢子さんが、神戸大学などが運営する「中高生の研究支援プログラムROOT」において取り組んでいる、2種のアブラムシの競争関係に関する研究成果が、「Fertilization reduces aphid population growth but does not alter competitive exclusion between specialist and generalist species」というタイトルで、国際学術誌 PLOS ONE に12月17日付で掲載されました。https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0328189

神戸大学の方でもプレリリースされています。https://www.kobe-u.ac.jp/ja/news/article/20251219-67404/

本研究では、植物への施肥による栄養補給がアブラムシ個体群の増殖を促進するという仮説を立てて実験を行いました。しかしその結果、施肥はむしろ植物を利用するアブラムシ個体群の増殖を抑制することが明らかになりました。

さらに、植物の栄養状態が変化しても、専食性アブラムシ種と広食性アブラムシ種との競争関係には変化が見られず、広食性アブラムシ種が専食性アブラムシ種を完全に排除することが示されました。

これらの知見は、今後の肥料管理や害虫防除など、農業・環境分野への応用が期待される重要な成果です。

高校生の段階で国際学術誌に論文が掲載されるという大きな成果を上げた中谷さんの、今後の活躍にぜひご注目ください。

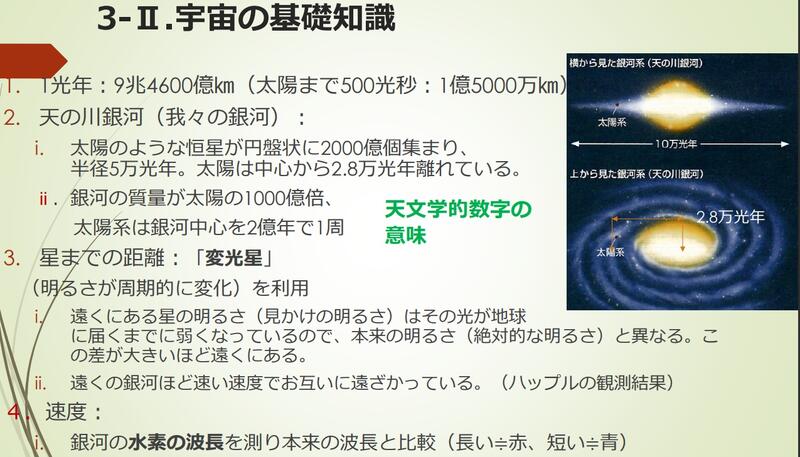

地学講演会「宇宙の謎に迫る」を開催しました

運営指導委員の先生による特別講義・地学講演会「宇宙の謎に迫る」を開催し、科学探究部天文研究班の生徒や宇宙に関心のある生徒がともに学習を行いました。

神の一撃(ビッグバン)で始まった宇宙が、とてつもなく短い時間でとてつもなく大きく膨張し、いまだに広がり続けている、ということを聴き、想像を絶する壮大な話に興味が尽きませんでした。質量換算で宇宙の数%(約4%)のことしか人類が理解できていないことにも驚きでした。講義の最後には人類の存在の意義についても触れ、哲学的なおもしろさも感じることができ、非常に有意義な講義となりました。

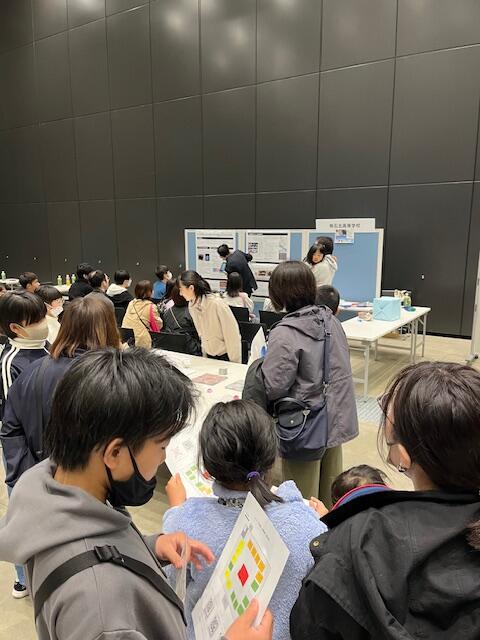

<SSH>科学未来フォーラムを開催しました。

将来の科学人材を育成するための取組、「科学未来PROJECT」(SSH事業)の取組の1つである科学未来フォーラムを開催しました。 明石市内の公立小学校・中学校の児童生徒が8名が各自で取り組んでいる探究活動について発表を行い、質疑応答に臨みました。その後、明石北高等学校の生徒による探究活動(2-8自然科学科の課題研究、科学探究部生物班、化学班、天文研究班の活動や実験)を紹介し、明石北高校での学びを体験してもらいました。

最後に明石市立天文科学館の井上館長から参加者の探究活動についてのご講評を頂き、さらにより良い探究を目指す気持ちが高まりました。

追記:神戸新聞に紹介されました。(令和7年11月18日付)

https://www.kobe-np.co.jp/news/akashi/202511/0019717167.shtml

<SSH>STEAM研修・非破壊検査実習(島津製作所)

2025年8月8日 島津製作所本社(京都市)において、X線を用いた非破壊検査実習を体験しました。X線に関する講義を受けてから、様々な画像診断装置に触れることができました。封を開けずに封筒の中に何が入っているか調べたり、装置を実際に操作して画像撮影するシミュレーションなどを通して、人々の命と健康、安心・安全を守るための研究や技術の大切さを深く認識する研修となりました。

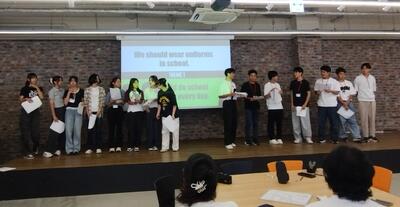

〈SSH〉English Camp 2025 参加報告

9月6日(土)から7日(日)にかけて、大阪市浪速区の YOLO BASE を会場に本校生徒29名が English Camp に参加しました。本プログラムは、国内にいながら留学さながらの環境で学び、実用的な英語能力を向上することを目的としています。生徒たちは2日間、英語のみを使って多彩な活動に挑戦しました。

初日は、外国人講師の指導のもと、ホテルや客室乗務員などの職業体験を行い、続いてロシア・ネパール・ナイジェリア出身の講師との異文化交流で視野を広げました。夕食では世界各国の料理を味わい、夜には英語のヒントを頼りに謎を解くトレジャーハントで大いに盛り上がりました。翌日は、大阪新世界での英語ツアーに続き、ディベート入門で自らの意見を英語で主張する力を養いました。さらに SDGs をテーマとした学習やスピーチ発表を通じて、社会課題への意識も高まりました。短期間ながら、実践的な英語運用能力を磨くとともに、国際感覚を培う貴重な機会となりました。

<SSH>サイエンスガールズサロンを開催しました

理系キャリアについて男女協働で考える場「サイエンスガールズサロン」を開催しました。

講師としてお招きした大学生・留学生、研究機関や企業など最先端の場で活躍されている方々より様々なお話をうかがってから、それぞれの夢や目標などについてワールドカフェ方式で自由に語り合いました。

<SSH>STEAM研修・胃腸薬の科学(兵庫医科大学薬学部)

7月26日(土) 1年自然科学科14名、1年普通科1名が兵庫医科大学薬学部でのSTEAM研修に参加しました。

講師は、本校SSH運営指導委員の木下淳先生にお願いしました。

薬の化学的な性質についての実験や学内の施設見学をしていただきました。

最後には、実験結果を各班で考察しプレゼンテーション形式で発表しました。

分かった事実をもとに目に見えない体内での動きを想像する難しい内容でしたが、とても有意義な研修でした。

<SSH>STEAM研修・生物分子モーター実習(未来ICT研究所)

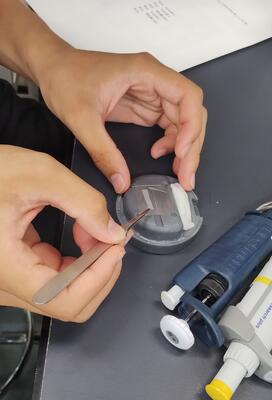

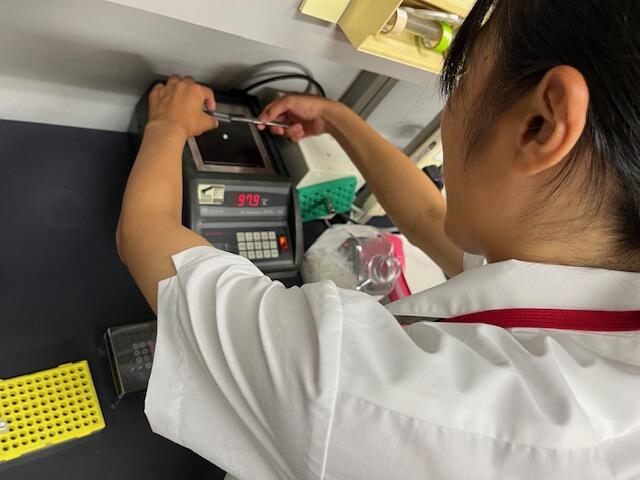

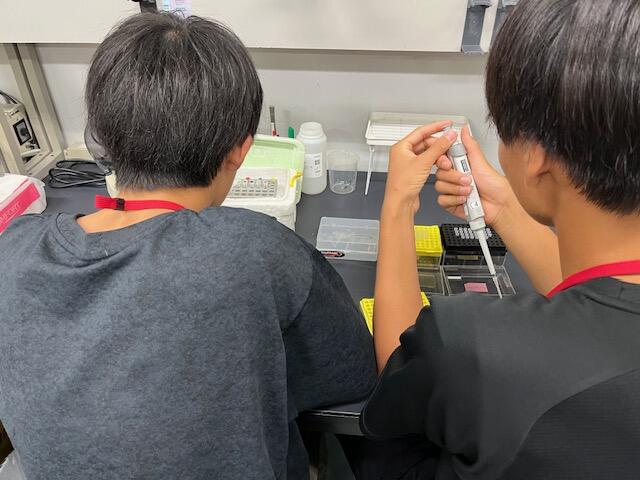

2025年8月21日、NICT(国立研究開発法人・情報通信研究機構)の施設である、未来ICT研究所にて、「生物分子モーター」の作成・観察実習を行いました。この内容は、生物の教科書の「細胞骨格:モータータンパク質のキネシン」に関するものです。

マイクロピペットを駆使して手順通りに溶液を調合し、分子が決められたレール上を運動する仕組みを構築、それを電子顕微鏡で観察します。手順と違う調合をしてしまった場合も、その仕組みを理解して取り組んでいる生徒は見事なリカバリーをしていました。様々な応用が考えられる最先端技術に触れ、研究体験ができる貴重な機会になりました。

<SSH>STEAM研修・GIS地理情報システム(人と自然の博物館)

2025年8月25日、STEAM研修の一環として、GIS(地理情報システム)研修を行いました。講師として県立人と自然の博物館 自然・環境マネジメント研究部 生態研究グループ 主任研究員 三橋 弘宗先生ををお迎えし、本校アカデミックルームにて1日講義していただきました。

GIS(Geographic Information System:地理情報システム)は、位置や空間に関する様々な情報を、コンピュータを用いて重ね合わせ、情報の分析・解析を行ったり、情報を目で見て分かりやすいように表示させたりするシステムです。

社会インフラの整備、都市計画、災害の予測、人口や生物の分布図、商業施設の情報を利用したマーケティングなど、幅広い分野で使われています。

オープンソースソフトウェアのQGISというソフトを用い、午前中は、GISの概要とQGISの簡単な操作体験を学びました。

午後からは、各生徒の興味があるテーマで、複数のフリーデータをサイトから取り込み、重ね合わせて分析するという実習を行いました。ある生徒は、鉄道の路線・バスの路線・地価・人口などの情報などを地図上に重ね合わせて、それらの関係について考察していました。

<SSH>STEAM研修・3D CAD(キャタピラージャパン)

2025年8月26日 キャタピラージャパンにおいて、キャタピラーの製造過程を見学しました。キャタピラーに関する講義を受けてから、実際に製造されている現場の見学を行いました。キャタピラーがどのように作られているのか、キャタピラーを作るのにどれだけの多くの人が関わっているのか等、一つの物を協力して作り上げる事の凄さを学ぶことができました。また、昼食では社員さんとの交流を通して、将来に関する話など、非常に有意義な時間を過ごすことができました。

<SSH>STEAM研修・力学・電磁気学講座(京都大学)

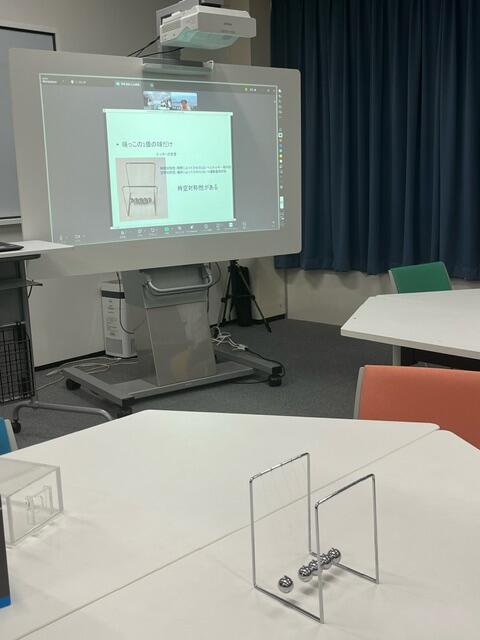

京都大学理学部物理学科の常見先生による講義「力学・電磁気学講座」を行いました。

ニュートンのゆりかごによりエネルギー保存・運動量保存を学び、それらが宇宙の時空対称性につながることを学び、さらにマクスウェル方程式から電磁波の仕組みについてまでを学びました。宇宙の起源につながる力の統一について、式をそれほど使わずに流れを学ぶことで、今後物理を勉強していく際の道しるべとなる講義でした。

<SSH>STEAM研修・天体観測実習(明石市立天文科学館)

明石市立天文科学館の井上館長をお招きし、本校自然科学科と普通科の希望者向けに天体観測講座を行いました。ガリレオガリレイが実際に開発した望遠鏡のレプリカの説明や、当時の星座早見盤の説明、日没後からの空の明るさの測定や実際に星空観察を行い、月面観察まで行いました。曇り空の雲の切れ間で星が見えるたびに生徒は歓声を上げて楽しんでお観測をしました。観測当日は、月面のクレーターがXの文字を浮かび上がらせる「月面X」が観測できるタイミングでした。無事にXを観測できたことで、飛び跳ねて喜ぶ生徒もおり

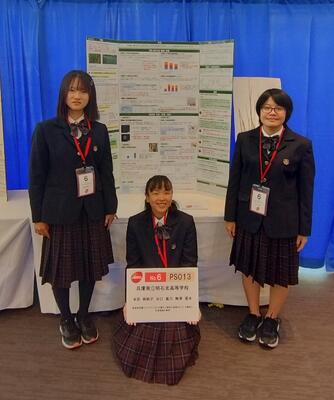

〈生物班〉第49回全国高等学校総合文化祭・自然科学部門で研究発表

2025年7月26日から28日にかけて、香川県高松市で開催された「第49回全国高等学校総合文化祭 かがわ総文祭2025」自然科学部門・研究発表(生物分野)において、本校科学探究部生物班が出場しました。

発表テーマは、「ネビキグサの種子はなぜ発芽しないのか? 有性生殖の過程から解明する種子発芽の謎」。本研究は、生物班が2022年から本格的に取り組んでいる校内周辺の湿地に自生する絶滅危惧種ネビキグサ(明石市レッドリストAランク)に関する保全生態学的な調査・研究です。

惜しくも入賞には至りませんでしたが、本番では練習の成果を十分に発揮することができました。ネビキグサの研究は現在も途中段階であり、今後もさらなる探究を進めていく予定です。

また、全国大会では、他都道府県の高いレベルの研究発表を聴くことができ、生徒たちは大いに刺激を受けていました。

今後の生物班のさらなる活躍にも、ぜひご期待ください。

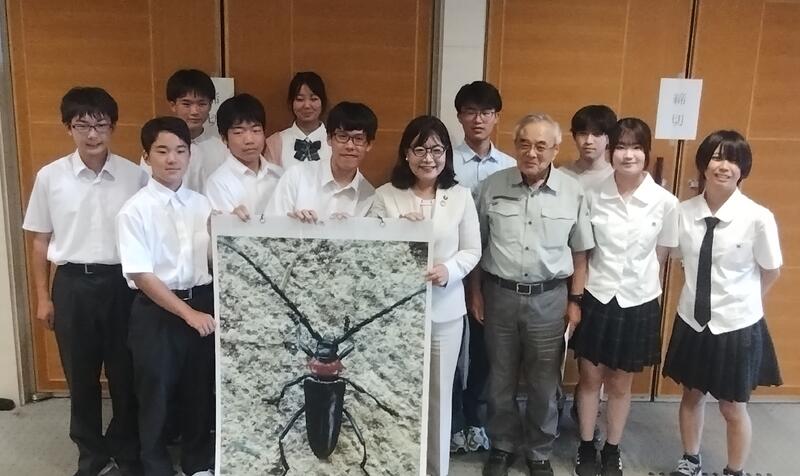

〈生物班〉クビアカツヤカミキリ被害防止講習会での活動発表(兵庫県主催)

2025年7月24日、子午線ホール(アスピア明石9F)にて、「クビアカツヤカミキリ被害防止講習会」(兵庫県主催、神戸市・明石市共催)が開催され、丸谷聡子明石市長も出席されました。

その講習会において、本校科学探究部生物班が、明石市での取組を発表しました。生物班の活動は、特定外来生物であるクビアカツヤカミキリの成虫や被害木(ソメイヨシノやウメ)の調査にとどまらず、樹木のナンバリングやコンピューターによる樹木マップの作成、近隣小学校での環境教育授業など、多岐にわたります。地域の行政・専門機関・学校と連携しながら、幅広く取り組んでいます。

講習会では、クビアカツヤカミキリ対策の専門家である樹木医・環境カウンセラーの宗實久義先生や、神戸市の職員の方々も、それぞれの取組を発表されていました。生徒たちは他団体の発表を聴くことで、対策への理解をより深めるとともに、外来種対策における協働の重要性を改めて実感しました。

〈生物班〉公立鳥取環境大学(TUES)で研究発表

本校科学探究部生物班の生徒が、公立鳥取環境大学(通称 TUES(Tottori University of Environmental Studies))にて開催された脱炭素・生物多様性などのSDGsに関するイベント「Sustainability Week」に参加し、近年の取り組みである「特定外来生物・クビアカツヤカミキリ」および「絶滅危惧種・ネビキグサ」に関する実践発表を行いました。

発表を担当したのは、2年生2名と、入部からまだ3か月の1年生8名です。発表に向けて練習を重ねた結果、大学生に劣らぬ堂々としたプレゼンテーションを披露し、大学関係者の皆様から賞賛のお言葉をいただきました。

また、発表後のパネルディスカッションでは、本校2年の川端莉子さんが、鳥取環境大学の学部生らとともに登壇し、生物多様性をテーマに意見を交わしました。川端さんは自身の探究活動をもとに建設的な意見を述べ、会場を沸かせました。

当日はこのほか、大学生による学内ツアーも実施され、環境に配慮した設備が随所に見られ、環境と都市との融合について知ることができました。また、小林学長による本校生のみ対象の特別講義「ニホンモモンガの行動・保全・地域活性化」を受講し、保全と地域活性化を組み合わせた研究に新しいヒントを得ることができました。さらに、大学生との交流の時間も設けられるなど、生物多様性を多角的に学ぶ貴重な機会となりました。

最後になりましたが、実行委員会の学生の皆様をはじめ、鳥取環境大学の教職員の皆様に心より感謝申し上げます。

〈科学探究部生物班〉読売テレビ「ええこと+」でネビキグサ研究が放映

本校科学探究部生物班が近年取り組んでいる、絶滅危惧種ネビキグサ(明石市レッドリストAランク)に関する研究が、読売テレビの「ええこと+(プラス)」で紹介されました。

この番組は、生活協同組合コープこうべが提供するミニ番組で、同組合の環境基金より本研究に助成金をいただいております。

撮影は、ネビキグサの花が見頃を迎えた4月に、生育地であるため池と本校の2か所で行われました。参加した生物班の2・3年生は、最初はやや緊張した様子でしたが、これまでの大会やコンテストでの発表経験を活かし、堂々と取材に応じていました。

ご興味のある方は、ぜひ下記の公式ホームページのURLより番組をご覧ください。

プラネタリウム解説体験~星空の感動をつたえよう~の申し込みについて

兵庫県五国SSH連携プログラムの一環として、明石北高校と明石市立天文科学館による「プラネタリウム解説体験~星空の感動をつたえよう~」を開催いたします。

一般の方に向けて各季節の星座の由来や解説を、令和7年7月31日(木)または、令和7年8月1日(金)に明石市立天文科学館にて行います。

事前研修・解説準備は令和7年7月28日(月)に行い、その後希望者による天体観測会を行います。詳しくは以下の募集要項をご覧ください。

「第14回クラブユース・フォーラム」(国際ソロプチミスト明石主催)で発表

2025年5月3日(土)、グリーンヒルホテル明石にて「第14回クラブユース・フォーラム」(主催:国際ソロプチミスト明石)で本校生徒が発表しました。

国際ソロプチミストは、地域社会および世界において女性の人権と地位向上を目指す奉仕団体であり、本フォーラムはその活動の一環として行われています。明石市内の各高等学校から1名ずつ女子生徒が代表として選ばれ、テーマ「未来に輝く女性の生き方~いにしえの女性から学ぶ」について、論文発表とディスカッションを通じて自らの考えを発信しました。

本校からは、自然科学科2年の樫野 智咲さんが代表として出場しました。

樫野さんの発表では、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)の取り組みである「サイエンスガールズサロン」に参加し、仕事と家庭(プライベート)の両立に挑む女性研究者たちの姿から、自分の興味や夢を追求し続けることの大切さを学びました。さらに、日本初の女性一級建築士として「キッチン革命」を起こした浜口ミホさんへの憧れを語りつつ、自身も将来は建築士として活躍し、理系分野を目指す後輩たちの道しるべとなるような存在になりたいという思いを熱く述べました。

ディスカッションでは、他校の生徒ともに、テーマや発表論文について、相互に語り合い、理解を深めました。

女性の人権と地位向上について、深く考えるよい機会となりました。今後の樫野さんの活躍にも、ご期待ください!!

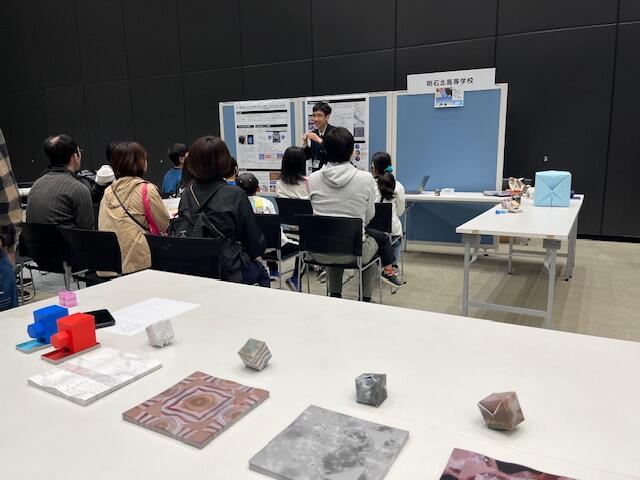

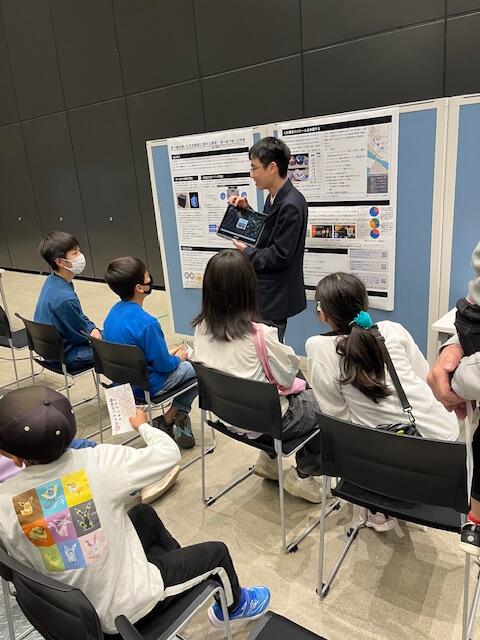

第1回ひょうご科学塾に出展しました

みなと銀行と兵庫県立大学主催の「第1回ひょうご科学塾」がアクリエ姫路にて開催されました。

本校からは、折り紙で天体を表現する取組や、WEBアプリで太陽系の惑星の距離感を体験する取組の出展をしました。700名を超える小中学生とその保護者が参加し、大盛況となりました。

〈生物部〉生物多様性フォーラムの様子が「まるちゃんねる(明石市長動画ページ)」で視聴可能

科学探究部生物班(以下、生物部)の生徒が登壇しました、生物多様性フォーラム(神戸市・明石市共催)の模様が、「まるちゃんねる(明石市長 動画ページ)」にアップロードされています。

ご興味のある方は下のリンクから、生徒たちの活動に関する発表などが視聴できます。

https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/shichou_shitsu/maru_channel.html

〈生物部〉日本生態学会大会で、審査員特別賞を受賞!!

科学探究部生物班(以下、生物部)の生徒が、2025年3月16日(日)に札幌コンベンションセンターで行われた第72回生態学会大会 高校生ポスター発表会に参加し、審査員特別賞を受賞しました。

発表のタイトルは「絶滅危惧種ネビキグサにおける有性生殖が制限されている要因と生育環境の解明」です。それ以外に、「特定外来生物クビアカツヤカミキリの分布拡大阻止へ~地域・企業・専門機関と連携した取組~」も同時に発表しました。いずれの発表も、英語および日本語のバイリンガルで発表を行いました。英語が苦手な生徒も、この発表にあたって、難解な専門用語を含む科学英語を1つずつ学び、ALTから指導を受けるなどして、発表当日は原稿もほとんど見ずに堂々と英語で発表をしていました。

学会発表以外に、北海道大学(博物館)や、千歳水族館(サケの仲間の展示が特徴)の研修を行い、日頃学校で学習している内容と関連させて、知識を深めることができました。生徒たちは北海道研修を通して、とても貴重な経験をしました。

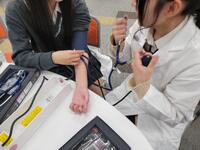

<SSH>高大連携事業 神戸薬科大学「薬学への誘い」

高大連携事業 神戸薬科大学「薬学への誘い」

3月8日(土)神戸薬科大学の高大連携事業「薬学への誘い」に参加してきました。

① 薬化学研究室

難治性疾患の治療薬や細胞内分子の変化を評価する診断薬の開発に取り組んでいる講義を受けました。研究紹介とともに、蛍光性化合物の合成や液性による蛍光特性の変化を観察する実験を体験しました。

② 床薬学研究室

薬剤師が患者の症状を適切に判断できるよう、血圧測定や聴診などの手技を指導しているようです。VRを活用した人体解剖やワクチン注射の学習を体験しました。

<生徒感想>

・蛍光性化合物を自分で合成し、その性質を観察する実験がとても面白かったです。薬の研究がどのように行われるのか、少し理解できました。合成実験では、化学の知識が実際に役立つことを感じました。薬は単なる化学物質ではなく、病気の治療に直結することが分かり、さらに興味がわきました。

・薬剤師は単に薬を渡すだけでなく、患者さんの症状を聞いて判断する重要な役割があると学びました。血圧測定や聴診の体験ができ、とても貴重な経験でした。薬の開発と実際の医療現場の両方を体験することで、薬剤師が研究と患者ケアの両方に関わることを学びました。とても充実した実習でした。

・実験と医療の両方を体験することで、薬学が科学と密接に関係していることを実感しました。将来、医療や研究の分野に進みたいという気持ちが強くなりました。

令和6年度SSH活動の実施報告書

今年度の活動報告書が完成しました。こちらから本校の取組をご確認いただければと思います。

<国際交流>ブキパンジャン政府高等学校との交流

明石北高等学校では、2021年1月よりシンガポールの高等学校とのオンライン交流を毎月(60分間)継続して実施しています。今年で丸4年を迎え、第2回目の今日は、日本とシンガポールを合わせて56名の生徒が参加しました。

今回の交流では、両国の生徒が「自国紹介」をテーマに発表を行いました。生徒たちはそれぞれ工夫を凝らし、文化や観光地、学校生活などを紹介するスライドを作成し、英語でプレゼンテーションを行いました。

発表後には質疑応答の時間も設けられ、互いの国について深く学ぶ貴重な機会となりました。

オンラインを活用したこの国際交流は、言語力やプレゼンテーション力を養うだけでなく、多様な文化への理解を深める場となっています。今後もこの活動を継続し、生徒たちが国際的な視野を広げる機会を提供していきます。

【全国大会出場決定】生物部 県高校総合文化祭 自然科学部門発表会(口頭発表・生物分野)

11/9・10(土・日)に、兵庫県高等学校総合文化祭 自然科学部門の口頭発表およびポスター発表が行われ、 本校科学探究部 生物班(生物部)は、最優秀賞(第1位)に選出され、来年7月末に香川県で開催される全国総合文化祭で発表することになりました。

詳しい記事をお読みになりたい方は、こちらのURLにアクセスして下さい。

〈生物部〉明石市立高丘東小学校での、特定外来生物 クビアカツヤカミキリ・絶滅危惧種 ネビキグサの授業

2024年12月12日に、本校生物部員6名が明石市立高丘東小学校の3年生の児童に対して、特定外来生物のクビアカツヤカミキリおよび絶滅危惧種のネビキグサに関する環境教育授業を行いました。

詳しい記事をお読みになりたい方は、こちらのURLへアクセスして下さい。

〈生物部〉ひょうごSDGsスクールアワード2024 優秀賞を受賞

本校科学探究部生物班(生物部)の「特定外来生物 クビアカツヤカミキリ」に関するSDGsの取り組みが認められ、高等学校の部門で優秀賞をいただきました! 神戸新聞にも授賞式の模様が掲載されました。

詳しい記事をお読みになりたい方は、こちらのURLにアクセスして下さい。

JSEC2024 最終審査会 優秀賞受賞

今回で22回目を迎えるJSEC2024「第22回高校生高専生科学技術チャレンジ」最終審査(12月7・8日 日本科学未来館)において、本校2年 永田 帆帆子さん・谷口 嘉乃さん・梅澤 亜未さんの研究が「優秀賞」を受賞致しました。

高校生科学技術チャレンジは、世界で通用する科学者・技術者を目指す高校生のための国内で最高レベルの科学系コンテストです。今年は全国から404件の優れた研究論文が集まる中、一次審査で極めて優秀な35件の研究が選考され、科学技術の専門家である審査員へのプレゼンテーションによって各表彰作品が選出されました。

本校学生の研究テーマは、「絶滅危惧種ネビキグサにおける種子の発芽が制限されている要因と生育環境の解明 」で、本校周辺に生育する絶滅危惧種であるネビキグサの保全に関する一連の研究が審査員から大変高い評価受けて、最終審査会進出に至りました。この研究は、染色体学会の高校生ポスター発表部門で「ニコンソリューションズ賞(優秀賞)」を受賞するなど、すでに他の発表会でその実績を残してきました。

科学研究の「インターハイ」とも呼ばれるJSEC最終審査での入賞となりました。受賞した3名の皆さん、誠におめでとうございます!

※JSEC2024(第22 回高校生・高専生科学技術チャレンジ)の詳細は以下のリンクからご覧ください。

https://manabu.asahi.com/jsec/

※授賞式の動画(https://manabu.asahi.com/jsec/live/index.html)がご覧になれます。

STEAM研修(立杭焼き)

1-8の15名で丹波篠山市の窯元を訪れ、立杭焼きの製作体験をさせていただきました。なかなか思うようにいかない土と格闘しながらも、思い思いに個性ある茶碗などを作りました。また、兵庫陶芸美術館では九谷焼の展示があり、独特な赤色と絵柄を鑑賞しました。来年1月には窯元で仕上げてもらったオリジナル立杭焼きが届きます。楽しみですね。

<SSH>高大連携事業 神戸薬科大学「薬学への誘い」

高大連携事業 神戸薬科大学「薬学への誘い」

11月16日(土)神戸薬科大学の高大連携事業「薬学への誘い」に参加してきました。

① 微生物化学研究室:絶食により低栄養状態にしたマウスと通常に食事をしているマウスを観察しました。解剖した臓器(胸腺、肝臓、脾臓、腎臓、精巣等)の重量から絶食マウスと通常マウスの体重比を計算し考察しました。

② 疾病予防学研究室:人を対象とした研究により、疾病予防につながる要因・薬剤治療の評価に取り組んでいました。ビッグデータの解析をすることで、見えてくるものがありました。今主流のデータサイエンスでした。

参加した生徒の感想を抜粋しておきます。

・マウスを用いた解剖実験がとても興味深かった。臓器重量を比較し、栄養状態が体に与える影響を具体的に学べとても興味深かったです。

・薬学の幅広い分野の一部に触れることができて、良い機会となった。

・実験を通じて、栄養状態と臓器の機能や健康の関連性を考える良い機会になりました。

・絶食が臓器に及ぼす影響を数値で示す実験は、分析力を養う大切さを教えてくれました。

・ビッグデータ解析の重要性を学び、薬学が最先端科学と密接に結びついていることを初めて知りました。人を対象 とした研究の現場を知り、疾病予防の研究が生活の質向上に役立つことを理解でき、将来性を感じました。また膨大なデータを解析するのでデータサイエンスの可能性を感じました。

・最新の研究に触れ、薬学の可能性を感じました。

JSEC2024 最終審査会出場 & 佳作受賞

JSEC2024(第22回高校生科学技術チャレンジ)で、本校2年 永田 帆帆子さん・谷口 嘉乃さん・梅澤 亜未さんの研究が最終審査(12月7・8日(土・日)日本未来科学館)に進出することが決まりました。

高校生科学技術チャレンジは、世界で通用する科学者・技術者を目指す高校生のための全国で、最高レベルの科学系コンテストです。例年、400件近くの研究論文から一次審査により今年は35件が最終審査に進み、専門の審査員へのプレゼンテーションによって各表彰作品が選出されます。

本校学生の研究テーマは、「絶滅危惧種ネビキグサにおける種子の発芽が制限されている要因と生育環境の解明 」で、本校周辺に生育する絶滅危惧種であるネビキグサの保全に関する一連の研究が審査員から高い評価受けて、今回の最終審査進出に至りました。

また、本校2年 中谷 絢子さんの研究「アルゼンチンアリの明石市への侵入防止と分布予測マップの作成~粘着剤の開発とGPSトラップデータを活用して~」が、佳作に選ばれました。

なお、最終審査会で上位に入賞する8つの研究作品は、来年5月に米国で開かれる国際大会

「ISEF」(International Science and Engineering Fair/国際学生科学技術フェア)に、日本代表として選出されます。

JSEC2024(第22 回高校生・高専生科学技術チャレンジ)の詳細は以下のリンクからご覧ください。

https://manabu.asahi.com/jsec/

※3D会場(https://jsec.asahi.com/metaverse/2024/v1/index.html)で、最終審査会(ファイナリスト)の出場者一覧がご覧になれます。

第2回 科学未来フォーラム ~小中高生による探究活動の発表・交流~

令和6年11月16日(土) 本校にて第2回科学未来フォーラムが開催されました。

明石市内の小中学生と本校生徒が集い、主として理数分野を対象とした探究活動の成果発表を行いました。

18名の小中学生が参加し、口頭発表が行われました。発表テーマは、気象に関するもの、生物や進化に関するもの、化学に関するものなど、様々なジャンルが含まれていました。発表者の中には、小学1年生の児童2名も含まれましたが、緊張しながらも堂々と発表や質問に対する回答を行っていました。

本校生徒による研究紹介では、ポスター発表だけでなく、化学実験や生物観察、プログラミングなどの体験を通した企画もあり、本校生徒は小中学生に丁寧に研究内容を紹介していました。

児童生徒たちにとって、とても充実した有意義な一日になりました。

また、ご多用の中、明石市立天文科学館館長様、小中学校の校長先生をはじめ関係の先生方、そしてたくさんの保護者等様のご来場を賜りましたこと、この場を借りてお礼申し上げます。

<SSH>第3回サイエンスガールズサロン「理系で働く、未来を描く」

10月27日(日)に、一般社団法人AWESOME様のご協力のもと、第3回サイエンスガールズサロンを本校アカデミックルームで開催しました。今回は、企業の側が制度の面で男性も女性も働きやすい職場環境を創出し始めているということについて学びました。「テレワークは当たり前」「男性も女性も育休を取ることがノーマルになってきている」「副業OK]「ベビーシッタークーポンの補助がある企業もある」などなど、思っているよりも働きやすい制度が整っていると実感しました。しかし、一方で「制度はあるものの…。」という企業の実態も伺うことができました。

<SSH>地域のため池「主池」での自然観察会~明北生が地元小学生に貴重な生物の紹介~

2024年10月25日(金)午前に、明石高丘地区のため池「主池」で、本校52回生自然科学科2年(生物選択者)の10名が講師役となり、明石市では貴重な植物の生態について明石市立高丘西小学校3年の児童たちに説明を行いました。主池は明石高丘地区にある湿地を含むため池で、絶滅危惧種を含めた動植物が生息・生育している保護区です。

秋晴れの空の下で、黄・赤・青に色づく花々、その他食虫植物などの特徴を本校生徒は、児童たちに丁寧に教えていました。児童たちは興味津々で話を聞き、観察を行っていました。本校生にとっては、将来の理系人材を育成するSSH事業の「科学未来PROJECT」の1つである「生物多様性」に関する行事で、地元の自然や生物多様性を深く知るよい機会となりました。

なお、この活動は、「一般社団法人のはらくらぶ」、「主池を守る会」、「行政(明石市環境創造課)」「明石北高校」「高丘西小学校」が連携して行われています。

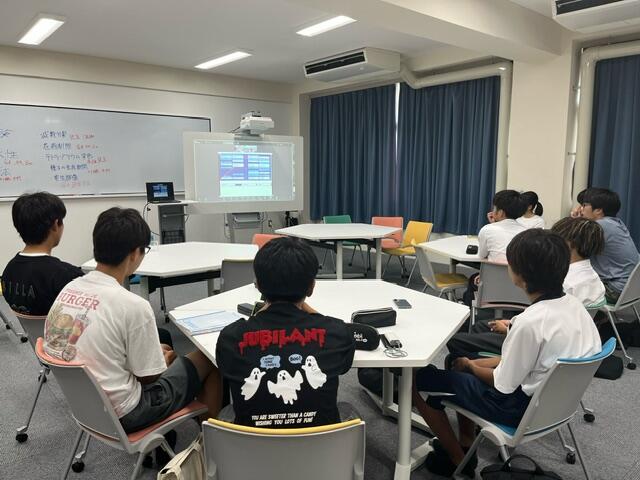

<SSH>自然科学科1年生STEAM研修~力学・電磁気学演習~

京都大学理学研究科教授の常見俊直先生による力学・電磁気学講座をオンラインで開催しました。力学のエネルギーの対称性に関して、ニュートンのゆりかごを用いた実験を行い、電磁気学のマクスウェル方程式について、関連する実験観察(ガウスの法則、磁力線のループ、電磁誘導の法則、アンペールの法則)を行いました。大学2年次以降に学習する難しい内容ではありましたが、丁寧に一つずつ説明を頂き、大変貴重な体験ができました。今後の学習の指針もご指導いただき、高校時点でどのような知識が必要であるかが実感できました。

第2回科学未来フォーラム 小中学校の参加者 追加募集 10/31(木)まで

11月16日(土)に本校で開催される「科学未来フォーラム」は、明石市内の小中学校の児童・生徒が、理科や算数などの授業や自由研究に関する「探究活動」を発表し合うイベントです。本校の生徒も、授業などで行った探究活動の成果を小学生や中学生にわかりやすく伝えます。昨年度は、小学1年生から中学2年生までの皆さんが日ごろの授業の取組や自由研究を堂々と発表していました。発表者からは、「発表前は少し緊張したけど、発表ができてとてもよかった」「他の学校の人の発表を聞いて勉強になったし、お友達になれた」という感想を頂いております。

申し込み締切を、10月31日(木)までに延長します。参加(発表せず聴講だけでもOK)を希望される児童・生徒、およびその保護者様は、下記申し込み書類をダウンロードし必要事項をご記入の上、所属の学校を通してお申込み下さい。この件に関する問い合わせは、本校の植田までお願い致します。

<SSH>自然科学科1年生STEAM研修~兵庫医科大学:医療薬学講座~

酸・塩基の反応を利用した胃腸薬の工学技術

10月6日(日)兵庫医科大学で「酸・塩基の反応を利用した胃腸薬の工学技術」の実験実習講座に参加してきました。

①「果物系ジュースと医薬品との相互作用の実験」

②「消化器系治療薬の製剤技術に関する実験」を行いました。

③実験内容プレゼン

実験①

薬局で薬を渡されたときに、薬剤師さんから「水で飲んでくださいね。」ということをよく聞きます。今回は、100%果汁ジュースで飲んだ時の医薬品の効果を市販されている制酸剤を利用して実験しました。 ジュース中の酸と反応し発砲してました!

実験②

大きさが数mm程度の大きさの錠剤には、たくさんの工学技術が用いられてます。、実際に投薬される医薬品を用いてpH1.2とpH6.8の溶液に入れて溶ける速度を観察しました。前者は胃のpHを想定、後者は腸内のpHを想定しています。

プレゼン③

学内の研究施設を見学し、その後「本日の実験プレゼン」を実施しました。与えらた時間は60分でスライドを作成し、インターネットから医薬品の特性まで調べて発表を行いました。

以下は、生徒の感想です。

・ジュースの種類によって発生する泡が違うことがびっくりしました。

・ジュースで薬を飲むのは危険だから水で飲もうと思った。

・日常的に使われている薬にも、いろんな技術が詰まっていることを知れて良かった。

・薬の仕組みをあまり知らなかったけど、効くべき所で溶けるような工夫をされていて、とても驚いた。また薬剤師の活躍がとても広いことを知った。

・ジュースなどで飲んだときに実際どんなことがおきるのかを初めて知った。

・薬剤師の仕事について全然しらないことがあって、自分が思っていたよりも大変な仕事だと気づくことができました。薬とジュースで飲んだことがあるので、これからは水で飲みたいと思いました。

・西洋医学と東洋医学の考え方は全く異なるというのがおもしろかったです。漢方薬を構成する材料ある生薬に、牡蠣の殻や化石が使われていることを初めて知りました。有限である化石で作られている薬はどんどん価値が上がっていくのかなと思いました。薬で治療が主となる病気は薬剤師が中心となって治療にあたることを知りました。薬剤師の仕事内容がいろいろ知れて良かったです。

・どこから吸収されるのか、どのような原理で効果があるのか、分解のされかたによって薬のコーティングが変わること。

・実際にジュースを使って実験をすることで、水以外で薬を服用するとどうなるかが分かりやすかったです。

・実際にジュースを用いて実験をして「薬は水で飲んではいけない」だけでなくその理由も知ることができた。またキャンパスをまわって視野に入れていた薬学部についても学ぶことができた。これから研究や進路について考えていく上ですごくためになった。

・ジュースで薬を飲むことは良くないことだとは何となくダメなのは知っていたけど簡単な実験でジュースの中でも反応は違うことがわかり、すごいと感じました。大学は広くて学ぶことに関しても趣味のことに関しても充実してそうで楽しみになった。

<SSH>生物分子モーター実習(未来ICT研究所)

NICT(国立研究開発法人・情報通信研究機構)の施設である、未来ICT研究所にて、「生物分子モーター」の作成・観察実習を行いました。マイクロピペットを駆使して手順通りに溶液を調合し、分子が決められたレール上を運動する仕組みを構築、それを電子顕微鏡で観察します。手順と違う調合をしてしまった場合も、その仕組みを理解して取り組んでいる生徒は見事なリカバリーをしていました。様々な応用が考えられる最先端技術に触れ、研究体験ができる貴重な機会になりました。

<SSH>第2回サイエンスガールズサロン 「理系のキャリアと未来の自分」

9月29日(日)13:00から、第2回サイエンスガールズサロン「理系のキャリアと未来の自分」を開催しました。本校の女子生徒、男子生徒だけではなく明石高校の生徒の皆さんも参加してくださいました。

「リケジョ」が活躍するためには、女性だけが頑張るのではなく男性も社会もみんなが幸せになれる方策が必要だという思いから、パートナーの方と協力して3人のお子様の子育てをしながら社会で活躍されている方(リケジョ)に、ご家族とともに本校にお越しいただきお話を伺いました。「ご夫婦で育休を取得し子育てをしてよかったこと」、「仕事と子育ての両立の工夫」、また、生徒からすると教員ではない、人生の次のステージを歩んでおられる大人の方のリアルなお話、さらには受験勉強の仕方や大学選びなど、いろんな話題で盛り上がりました。

<生徒の感想>

・進路を考える上ですごくためになる話を聞くことができました。これを機にさらに考えていければと思います。とても役にたつ話でした。これからに活かしたいです。

・仕事と子育ての両立についてや、大学進学後のことについて詳しく聞けてとても勉強になりました。なかなかこのような機会はないので今日教えていただいたことを今後の人生にいかしていきたいと思ったし、自分の好きなことや将来どんなことをしたいのか再確認できたのでよかったです。ありがとうございました!

<SSH>自然科学科1年生 STEAM研修(GIS(地理情報システム)研修)

2024年8月28日、SETAM研修の一環として、GIS(地理情報システム)研修を行いました。講師として県立人と自然の博物館 自然・環境マネジメント研究部 生態研究グループ 主任研究員 三橋 弘宗(みつはし ひろむね)先生ををお迎えし、本校アカデミックルームにて1日講義していただきました。

GIS(Geographic Information System:地理情報システム)は、位置や空間に関する様々な情報を、コンピュータを用いて重ね合わせ、情報の分析・解析を行ったり、情報を目で見て分かりやすいように表示させたりするシステムです。

社会インフラの整備、都市計画、災害の予測、人口や生物の分布図、商業施設の情報を利用したマーケティングなど、幅広い分野で使われています。

オープンソースソフトウェアのQGISというソフトを用い、午前中は、QGISの簡単な操作体験とGISの概要を学びました。

午後からは、各生徒の興味があるテーマで、複数のデータを取り込み重ね合わせ分析するという実習を行いました。ある生徒は、明石市内の小中学校・病院・鉄道の路線・バスの路線などの位置関係などを重ね合わせて、住みやすい街づくりについて調べていました。

<SSH>プラネタリウム解説体験をしてきました。

兵庫「咲いテク」推進委員会が主催する五国SSH連携プログラムとして、「プラネタリウム解説体験~星空の感動をつたえよう~」を行いました。夏休み中、数日間にわたり、明石市立天文科学館の学芸員の皆様のご指導のもと、春夏秋冬それぞれの星空について、天文に興味関心のある県下の高校生の仲間とともに、一生懸命解説内容を考えました。解説を考える中で、他校の生徒たちと交流もでき、お互いに良い刺激になったようでした。解説内容も、聴きごたえのある内容を作ることができました。8月24・25日には、天文科学館を訪れたお客様の前で解説しとても良い経験になったことと思います。

〈SSH〉自然科学科1年生 STEAM研修(非破壊検査 レントゲンコース)

8月1日(木)の午前、京都にある島津製作所で様々な医療機器について説明を受けたり、X線装置の操作を体験したりしました。今年度は、STEAM研修を普通科へ拡大し、普通から2名の女子生徒が参加しています。

装置開発の工夫を「患者さんに負担をかけない」という視点で開発を行っていることも聞くことができ、開発視点の大切さも感じる事ができました。

レントゲン技術の奥深さと医療機器開発の重要性を実感し、学びが深まりました。

<SSH>自然科学科東京研修(1、2年)

8月5日、6日の日程で東京方面への研修を行いました。

昨年12月に行った生徒主体の企画プレゼンテーションから計画が始まり、訪問したい場所、宿泊地の選定、班編成など、事前から計画準備を行ってきました。今回は、事前に1,2年生の交流を図るため、連絡先を交換し、研修場所間の移動手段や、食事計画など、グループでの準備も盛んに行い、より充実した研修にすることができました。

訪問施設は以下の通りです。

初日:東京海洋大学(マリンサイエンスミュージアム含)、マクセルアクアパーク品川、日本科学未来館

2日目:東京女子医科大学・早稲田大学連携 先端生命医科学研究教育施設(TWIns)、東京大学本郷キャンパス、

国立科学博物館、パナソニックセンター東京

2日間の研修で大学研究機関の研究者や企業の技術者、体感型の自然科学に触れる施設や博物館まで、幅広く多くのことを学び、仲間と協力することの大切さを改めて知るとともに、大いに成長できた機会になりました。スカイツリー近くの立派なホテルでの宿泊も楽しめたのではないでしょうか。

今回学んだことを課題研究や進路選択、日々の活動に生かしていきましょう。

<SSH>自然科学科1年生 STEAM研修(天体観測)

8月2日(金)に、明石天文科学館館長の井上毅先生をお招きして、STEAM研修「天体観測」を行いました。

日が沈まないうちに太陽を観察し、日没後には誰が一番星を最初に見つけるか競争しました。その後、宇宙に関する講義を受けて、少しだけ宇宙について詳しくなった上で、「夏の大三角」や「さそり座」「北斗七星」などを観察しました。以下は、参加生徒の感想の一部です。

・今宇宙で分かっていることは、様々なデータを分析して、計算した結果であるということ。今まで、それらの基礎を私たちが授業の一貫として学んでいたことに気がつきました。

・普段ゆっくりと星を見る機会がなかったので一番星を見つけたり、日が暮れていく様子を感じることが出来て楽しかったです。また、望遠鏡を通して見る星は色まで鮮明に確認することができ、いつもは遠くにある星が身近に感じられて、とても印象に残りました。

2年生自然科学科 企業研修ハリマ化成株式会社加古川製造所

7月17日(木)に、加古川市にあるハリマ化成株式会社加古川製造所にて企業研修を行いました。

会社概要の説明を受けた後、トール油精留プラント等工場の見学をしました。

さらに、若手研究者の方から実際の仕事内容などを聞くことができました。

「微分・積分」「英語」などは今の仕事でも大いに必要だから、しっかり勉強しておいてください、とおっしゃっていました。

最後の質疑応答の時間には、生徒たちは積極的に質問をし、時間が足りなくなるほどでした。

大変有意義な企業研修でした。ハリマ化成株式会社の皆様、お忙しい中、私たちのために時間を割いてくださり、ありがとうございました。

明石北高校ホームページ