SSHブログ

<SSH>第15回サイエンスフェア in 兵庫

第15回サイエンスフェア in 兵庫

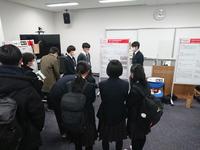

1月29日(日)に神戸大学統合研究拠点、兵庫県立大学情報科学キャンパス、甲南大学FIRSTで「第15回サイエンスフェアin兵庫」が開催されました。

本校からは、自然科学科2年生の課題研究6班が発表に、残りの自然科学科2年生と1年生は聴衆として参加しました。3年ぶりとなる現地での開催で、直に発表を聞いてもらう緊張感や、他校生との交流など、Web開催では得られない体験ができました。この発表会の開催に尽力された兵庫「咲いテク(Science&Technology、Sci-Tech)」運営指導委員会の皆様、ありがとうございました。

本校生発表テーマ

口頭発表

「アンモニアを消臭する」「雨天時の自転車通学を快適にする方法」「色の違いによる表面温度の変化」

ポスター発表

「ダイラタンシー現象と溶液の関係」「濡れている時の摩擦係数の変化」「デスロール<ねじれと張力の関係について>」

<SSH>卒業生活用事業

2年 自然科学科「スタートアップ・起業で広がる未来の選択肢」

12月17日(金)に本校卒業生(32回生)株式会社バリューズフュージョン代表取締役CEO 竹内慶太 様に、経済産業省起業家教育プロジェクト「スタートアップ・起業で広がる未来の選択肢」の講話を行っていただきました。

卒業生の活躍を身近に感じることが出来生徒達は講話後質問をする場面も見られました。

高校生にとって、起業という言葉は知っていても実際はどのようなことなのか?など考える機会になりました。現在の問題を解決し新たな創造をすることとで社会課題の解決をすることを学びました。

<SSH>1年自然科学科 地学講義

1年自然科学科特別講義

「宇宙の謎に迫る」「宇宙の謎を解き明かすのは、科学の集大成に挑むこと!」

12月14日(水)、本校アカデミックルームにて、特別講義「宇宙の謎に迫る」「宇宙の謎を解き明かすのは、科学の集大成に挑むこと!」を行いました。1年生自然科学科全員が参加し、講師として「産業人OBネット副理事長の板倉範幸先生(本校SSH運営指導委員)」をお迎えし、2時間の講義を行いました。

第1部は、宇宙の基礎知識、宇宙の始まり、ブラックホール、ダークマター、ダークエネルギー、重力波

第2部は、宇宙の解明と科学の歴史、第2次科学革命時代、宇宙の謎に迫る.

途中の休憩時間の質問時間では足りず、講義が終わっても5、6人の生徒が板倉先生を囲み質問していました。生徒同士でも自分の意見を述べ合い、意見交換をしていました。

この講義を聴いて、「宇宙に興味関心が高まりましたか?」というアンケート項目では、91.1%の生徒が「とても高まった」「高まった」と回答してます(講義実施前は、興味が無かったと回答したのは50%)。

講義を受けることで新しいことを知る機会になったと思います。

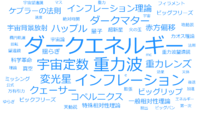

※下記の画像は、講義を受けて気になった語彙を10個書いてください。という問いに対してテキストマイニングを実施した結果です。

〈SSH〉自然科学科1年生 STEAM研修(立杭焼実習)

11月26日(土) 立杭焼実習 於 丹波篠山市今田 市野伝市窯

立杭焼は、日本六古窯(中世から いまなお生産が続く 6つの窯)の一つです。また、陶器とは「人間が化学変化を自覚して利用した最初のもの」(ゴードン・チャイルド オーストラリアの考古学者)といわれています。この「化学変化」を利用して、芸術的な、あるいは生活に役立つデザインを加えて作品を作る体験をしました。

〈生徒の感想〉

・市野さんが実際に手本を見せてくれて、「こうやるんだ」と頭で理解していても、実際にやってみても上手くいかなくてとても難しかった。やはり、数十年もし続けて培った技術はすごいと思った。市野さんたちが優しく丁寧に教えてくれたので、それなりに形が整ったものができたと思う。焼き上げてからどうなるかが楽しみに思う。

・デジタル化や機械化が進んでいる今、手作りで何かを作るという機会が減っていっている。ましてや、お皿やコップを作るなど、普段できないような貴重な体験で興味深く、楽しめた。焼き上がりがとても楽しみである。

<SSH>文献調査に関する特別講義

文献調査に関する特別講義

10月27日(木)、本校SSH運営指導委員の兵庫医科大学薬学部准教授 木下 淳先生を講師としてお招きし、51回生自然科学科対象に文献調査に関する特別講義が行われました。

課題研究を行う際に必要な文献調査の方法、インターネット上にある情報の信憑性の判断、効率的な検索方法についてや、論文を引用する際の注意事項など、実習を行いながらの講義でした。木下先生が論文を投稿される際に、ご苦労されているお話もあり、これから本格的に課題研究が始まる自然科学科1年生にとって、非常に有用な内容でした。

明石北高校ホームページ