生徒の活動

1年生 中大連携授業~芸術文化観光専門職大学~

9月26日(月)の5,6時間目に1年生が、「コミュニケーション」の授業で芸術文化観光専門職大学と連携した中大連携授業を行いました。

授業には、青年団の俳優・福田倫子さんと、同大学の平田知之先生がお越しくださり、11月のアートフェスティバルの群読へ向けて「表現力」に関してご指導くださいました。

まず、4~5人ずつ7つのグループに分かれ、ジェスチャーゲームをしました。

お題は「サラサラ」や「ブンブン」といった『オノマトペ』で、ジェスチャーでどう表現すればグループのみんなにわかってもらえるのかとても工夫が必要で、少しずつ難易度が上がっていくお題に、生徒らはとても苦戦しました。

授業の最後には、福田さんが読み上げる「風の五線譜」の詩に、それぞれのグループが好きなタイミングでオノマトペを入れて発表しました。(「風の五線譜」はアートフェスティバルで披露する詩のうちの一つです)オノマトペを入れることで普通に詩を読むだけではない表現力豊かな詩が完成していました。

今回の授業で学んだ「表現力」を活かし、11月のアートフェスティバルの群読では良い作品が披露できたらと思います。

2年生が鍛造作業を体験しました ~刀工 明珍宗裕さんをお招きして~

9月21日(水)3・4時間目の技術の授業において、2年生が姫路の伝統産業である「明珍火箸」について学ぶ体験学習が行われました。講師に明珍家53代当主で刀工である明珍宗裕さんをお招きし、鍛造作業を教えていただきました。

時間の都合上、実際に体験できたのは各クラス5名ずつでしたが、体験希望者を募るとほとんどの生徒が手を挙げ、鍛造作業への興味と意欲が伝わってきました。火床に風を送り込むための鞴(ふいご)を操作する場面では、炎の大きさをよく見極めながら、恐る恐る柄をピストンさせていました。生徒は槌を振るう場面でも恐る恐る小槌を振るっていましたが、明珍さんは匠の技で豪快に小槌を打ち付けます。この作業では、不純物が火花となって飛び散り除去されると同時に「カーン」という大きな音が鳴り響きますが、その音の大きさに、体験している生徒も周りで見学している生徒も驚きながらも、鍛造作業の大変さを実感していました。

明珍宗裕さんの奥様からは、刀鍛冶の手順と明珍火箸について、パネルに加えて現物を触らせて頂きながら説明して頂きました。生徒たちは熱心に耳を傾け授業終了後も進んで質問をするなど、刀鍛冶と明珍火箸の魅力に引き込まれたようです。また、「明珍さんの鍛冶場は自宅から余り離れていないので訪ねてみたい」と言う生徒もおり、技術の授業だけにとどまらない学びとなりました。

14回生修学旅行⑱ー神戸空港に無事に到着し姫路駅で解散ー(R4.9.16)

新千歳空港を出発し、予定通り18時40分に神戸空港に到着しました。

解散式では、校長の私から、「楽しかった人?」と聞くと、全員が素早く手があがりました。結団式で伝えた、①健康管理は100点満点、②けじめは、昨日までの反省を踏まえて今日はきちんとできた人が大半で合格、③悔いのない修学旅行は、今は全員そうだと思いますが、自宅に帰るまで、そして20日に元気に学校に出席することで決めますと伝えました。感謝と成長は十分に感じたことと、バス内のレクレーションなど素晴らしかったことと共に実行委員への感謝も伝えました。本当にありがとう。

添乗員の足立さんからのご挨拶の後、実行委員の肥後くんが、修学旅行を無事に終えるに当たっての気持ちを伝えてくれました。気を張る大役本当にありがとう。素晴らしかったです。

定森さんの提案で、生徒全員で実行委員への感謝をみんなで伝えることになりました。添乗員の足立さん、教職員全員に対しても感謝を生徒全員が「ありがとうございました」と伝えてくれました。

生徒の成長を感じると共に、本当に素晴らしい中学校だと感じました。「校長先生への感謝の気持ちです」と、キャラメルをくれた生徒もありました。本当にありがとう。

生徒達は、バスに乗り込んで姫路駅に向かいました。全員が最後まで元気で無事に修学旅行が終ったことが一番嬉しく思います。

私は4日間で数えてみると約1200枚の生徒の素晴らし姿を写真に撮っていました。全てをHPに紹介することはできませんが、18回に渡り生徒達の楽しそうな満足な姿を沢山見て、HPを更新できてよかったです。楽しみに見て頂いた方に感謝致します。

保護者の皆様にもご心配をおかけしたかとは思いますが、修学旅行のお土産と共に沢山の体験を持って帰りますので、聞いて頂けたらと思います。姫路駅までの沢山の保護者の方のお迎えも、ありがとうございました。お子様の元気な姿を見られてホッとされたことと思います。

無事に最高の修学旅行を企画、実施して頂きました14回生の学年団の先生方も、本当にありがとうございました。また、安西教頭先生をはじめとして生徒の満足に帰ってきた姿を、出迎えて頂きありがとうございました。

皆様、本当に素晴らしい修学旅行をお疲れ様でした。20日にまた元気な姿で会いましょう。

校長 小倉 裕史

14回生修学旅行⑰ー新千歳空港に集合し帰路に着きますー(R4.9.16)

班別自由研修を終えて、15時集合で新千歳空港に集合しました。

早く空港に来て最後のお土産を買っている生徒や、美味しい物を食べたりしていましたが、全員無事に集合しました。

手荷物検査を終えて出発ゲートの前に集合しています。

何が楽しかったかを聞くと、ラフティング、ノーザンホースパーク、植松電機、班別研修で行ったところをあげてくれました。それぞれの4日間の体験が、生徒達にとってとても思い出に残っています。一生忘れない素晴らしい時間になっていることを嬉しく思います。

体調不良者もなく生徒はまだまだ元気です。この後16時45分発で、神戸空港に向かいます。

14回生修学旅行⑯ー班別行動で小樽などを満喫ー(R4.9.16)※R4.9.21写真9枚追加

ホテルを出発して、徒歩で小樽観光、JRで札幌に向かう、バスで移動など班に分かれて班別自主研修に出発しました。

小樽市内では、小樽オルゴール堂、ルタオ本店、北一ガラスなどを訪ねて、オルゴール堂のチェックポイントを楽しそうに通過していきました。

小樽から札幌に移動して、ポケモンセンターでグッズを買ったり、時計台でのチェックポイントを通過する班も多く、さらに新千歳空港に向かいました。札幌駅から徒歩約10分の北海道大学を訪れ、広大な敷地を歩き、クラーク銅像の前で、「生徒の中で北海道大学に進学する生徒もあるかな」と思いました。

班別自主研修で途中で出会えた人は一部の人だけですが、それぞれの班で素晴らしい経験ができたと思います。

各地を訪れて紹介できなかった内容もたくさんあるでしょうが、生徒それぞれの素晴らしい思い出になっていると思います。

14回生修学旅行⑮ーいよいよ最終日の班別行動へ出発ー(R4.9.16)

いよいよ最終日の4日目を迎えました。

今日のホテルでの朝食はバイキングです。北海道の鮭、エビ、イカなどの海鮮や、和食、洋食様々な料理が並んで、生徒達は、それぞれ好きな物をたくさん選んでいました。一般のお客さんも宿泊されているホテルなので、2組が7時から、1組が7時40分からの時間差で食べました。

最終日はお楽しみの班別自主研修です。小樽を散策する班、札幌を観光する班など様々な自分たちで計画した行程に沿って行動します。

北海道でのさらなる見学や体験を通して、さらに成長して欲しい。

「北海道はでっかいどー」のタイトルのサブテーマである「感謝・成長・メリハリ・楽しむ」を全て身につけて帰りたいと思います。

生徒代表で村島正太郎くんが、ホテルの方にお礼の挨拶をして、荷物をトラックに積み込みました。9時前にホテルを出発して班別自主研修開始です。15時に新千歳空港に集合し、帰路に着く予定です。メリハリをつけて、みんな楽しめ!

14回生修学旅行⑭ー小樽に到着、ジンギスカン食べ放題に満足ー(R4.9.15)

3日目の行程を終え、ホテルソニア小樽に到着しました。

代表の末永明花莉さんのホテルへの挨拶を終え、生徒達は各部屋に荷物を置いて、体操服に着替えて、名物ジンギスカン食べ放題の店「ニュー三幸小樽本店」へと徒歩で移動しました。

ジンギスカンを食べたことのなかった生徒も多くいましたが、食べ放題と言うことで100分間ひたすら食べ続けていた生徒もありました。ラム肉は食べやすく、野菜もご飯もおかわりできたので大変満足していました。女子の中に何杯もおかわりをした生徒もあり、食べやすくて美味しかったようです。ラム肉を鉄板で焼くとともに、もやしを焼きすぎて燃やしてしまうなどもありましたが、やみつきになりそうな雰囲気でした。

ホテルに戻って、班長会議をし、最終日の明日に向けて、反省と目標の確認をしました。明日は、班別自主研修となり、実行委員や班長の責任も大きいと思います。

「時と場所をわきまえて行動」「一般の人に迷惑をかけない」「時間を守る」の3つを最終日に完璧にこなして欲しい。

体調不良者もなく、明日全員無事に帰宅できるように願うばかりです。

14回生修学旅行⑬ーウポポイでアイヌの文化を学ぶー(R4.9.15)

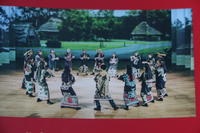

ウポポイ(民族共生象徴空間)に到着しました。国立アイヌ民族博物館に、入館の際にアイヌ語で「イランカラプテ(こんにちは)」と挨拶して入りました。ことば、世界、くらし、歴史、しごと、交流の6つのテーマで、アイヌ民族の視点で展示されていました。生徒たちは、熱心に展示を見学し、中にはアイヌの文化を伝えるビデオを2回以上見ていた人もありました。

お土産を買って、隣の体験交流ホールに移動して、「シノッ」というアイヌの歌、踊り、語りを見学しました。

クラス写真を撮って、いよいよ小樽のホテルにバスで移動です。

バスの中では、明日の小樽見学の見所や食べどころをガイドさんから紹介を受けたあと、引き続き人当てクイズで盛り上がっています。

北海道は、兵庫県よりも日の出と日の入りが早く、夕方5時半では薄暗くなっています。日本は広く、北海道はでっかいどーを感じます。

14回生修学旅行⑫ー昼食と馬との触れ合い体験ー(R4.9.15)

占冠(しむかっぷ)でのトイレ休憩の後、ノーザンホースパークに到着しました。

馬と一緒にクラス写真を撮った後、昼食を頂きました。美味(うま)かったです。

パーク内には、沢山の馬やポニーなどがいて、生徒達は観光馬車や観光引き馬などの馬との触れ合いを楽しみました。馬に乗った生徒達からは、馬の上は高くて怖いけど楽しいとの感想でした。

バスケットボールを楽しんだり、変わった自転車に乗って楽しんでいる班もありました。

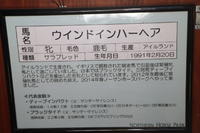

サラブレッドの競走馬として活躍したディープインパクトの母親が、今も余生を過ごしていて、馬にとっても過ごしやすい場所だと感じました。

バスは、先住民のアイヌの文化を学ぶウポポイに向けて出発しました。

スクールカウンセラーによる体験型授業を行いました!

9月14日(水)に本校スクールカウンセラーの岡田寿之先生による体験型授業を行いました。

テーマは「心のメッセージを変えて気持ちの温度計を上げよう」でした。授業の中では、文章を”身振り手振り”だけで相手に伝えることにチャレンジ。上手く伝えることができたペア、できなかったペアがありましたが、生徒達はとても楽しそうに体験することができました。

「メッセージ(考え)にはプラスのメッセージとマイナスのメッセージがあること」については、マイナスのメッセージを生み出す4つの考え方をキャラクターに例えてわかりやすく説明してくださり、どういう考え方、声かけの仕方をすればプラスのメッセージにできるかを学びました。

また、授業の後半ではストレスについての講義もありました。

今回の授業で学んだ

・いやなことがあったらプラスのメッセージをつくる

・ストレスは「無くす」ではなく、「減らす」「上手く付き合っていく」

を活かして、これからの学校生活をより充実したものにして欲しいと思います。