生徒の活動

全校集会を実施しました。

6月6日(火)1時間目に、全校集会を開きました。

泉村校長先生の「孟嘗君」のお話の後、生徒会執行部を中心に、各委員会による4,5月の振り返りと6,7月の目標の確認が行われました。

生徒総会後、初の全校集会となりましたが、よりよい学校づくりの一環として、生徒一人ひとりが改めて学校生活を振り返るための良い機会とすることができました。

2年生が中大連携授業に臨みました!

6月8日(木)5・6校時に、2年生の生徒が初めて、県立大学中大連携授業に臨みました。

講師は県立大学看護学部の大村佳代子先生でした。

大村先生は、ご専門の在宅看護学を究めようと決意されたきっかけや病棟や看護ステーションでの勤務のご経験などを交えながら自己紹介をしてくださった後、「大学教員の一日」「研究紹介:国際交流」「研究紹介:血友病者へのケア」についてご講義くださいました。

中学生にとって身近なエピソードにもふれてくださったので、生徒らは真剣な眼差しで講義を聞き、理解しようと頑張っていました。特に、在宅看護と病院看護の違いについてお話くださった時、「在宅看護はその人がどう生きたいかを尊重するケアである」というお言葉が印象的でした。

また、国際交流については、研究生活においても、人として見識を広げるためにも海外との交流は有意義であることを先生の実体験をもとに、たくさんの写真を見せていただきながら聞くことができ、楽しい時間になりました。

講演後の質問タイムでも多くの生徒が挙手をして、「看護している人との会話などで大切にしていること」「看護の勉強を深めるために中学生時代によく学習しておいたらよい教科」「認知症の方への効果的な声かけ」などを先生に尋ねることができました。

2年生プロジェクト学習2回目を行いました

5月30日(火)2年生がプロジェクト学習として本年度2回目の活動を行いました。

フィールドワークを予定していた班もあったため、恨めしい気持ちで朝の雨を眺めていましたが、次第に晴れて、活動開始の時には青空でした。フィールドワークはそれぞれ、渓流や山裾で行うため、ヒル対策をして出かけました。

その他の班も、前回のテーマに係る協議を経て、さっそく観察や実験、調査に取り組みました。

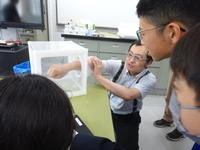

「カメムシのニオイで芳香剤を作ろう」班では、カメムシの収集に出かける前に、虫よけスプレーの効能を確認しました。なんと、蚊をたくさん入れた容器に、スプレーをする前後で腕を入れたのです。自ら実験台になってくださったアース製薬の講師先生、ありがとうございました。

「地上で無重力状態を作って物体の動きを調べよう」班では、校舎の屋上部分を見学し、落下実験にもっともふさわしい場所を探索しました。

「博物館に展示する標本製作」班と「日本の防災教育の特徴と防災教育の地域性の分析」班では、講師先生がWEBでご指導くださいました。

令和5年度第1回生徒総会を実施しました。

5月19日(金)に令和5年度第1回生徒総会を実施しました。

事前にクラス内で協議した内容をもとに、生徒会執行部の提案に対して、各クラス代表者がさまざまな質問や意見を投げ掛けました。生徒たちの「もっと学校をより良くしていきたい、過ごしやすい環境を自分たちでつくっていきたい!」といった、学校生活に対する意欲的な姿勢がはっきりと示された、活発な生徒総会となりました。

総会をまとめてくれた生徒会執行部の皆さん、お疲れさまでした。

「コミュニケーション」で講師招聘授業を行いました!

5月25日(木)2年生が、「コミュニケーション」の時間に、講師を招聘して「心理的安全性に基づくディベートの在り方」について学習しました。

講師は、芸術文化観光専門職大学の平田知之先生です。

芸術文化観光専門職大学(平田オリザ学長)は、兵庫県立大学と同じく兵庫県公立大学法人の傘下であり、2年前の設立時より、中学校との連携授業に協力してくださっています。

ところで「コミュニケーション」は本校独自教科であり、2年生ではディベートを扱います。4月より2年生の生徒は既に一回目のディベートを経験しています。その論題は「お金があれば、人は働くのをやめる」でした。生徒らは、その振り返りメモを平田先生に事前に送付してから、講演に臨みました。

平田先生のご講演は5つのパートに分かれていました。また、講演進行中に、生徒のクロムブックからリアルタイムでアンケート結果を集約しながらお話くださいました。

まず講演の始めに、特別な「じゃんけんゲーム」をしました。その経験から「コミュニケーションは、頭で分かっていても、体がついしてしまうことを意識することが大切だ」ということに気づきました。

次に、第一回ディベートの振り返りを行いましたが、「否定側が肯定側の定義やプランに従うこと」や「相手を傷つけずに議論を嚙合わせること」が難しいと感じた生徒らを、平田先生は「大変高度である」と褒めてくださいました。

そして、第一回目のディベートの難しさを分析してくださいました。論題には「政策」「事実(推定)」「価値」の3つの種類があり、「お金があれば、人は働くのをやめる」という論題は、「事実」と「価値」のちょうど真ん中に位置し、最も難しい部類(大学レベル)の論題であると教えていただきました。

また、「あまり論題充当性に拘ると否定側に不利になる」ということにも気づかせてくださいました。

最後に「労働」について、哲学的、また労働経済学的に解釈する機会も与えてくださいました。

ディベートの目的は議論を嚙合わせることである、また、それを下支えするのは「心理的安全性」であるなど、次に取り組むディベートに臨む姿勢も改めて見つめることができました。

黎明寮の避難訓練・大掃除・集会を行いました!

5月24日(水)午後に、黎明寮の避難訓練・大掃除・集会が行われました。

この日は第1回定期考査最終日で、中高生ともに午後1時15分には帰宅し、自室で待機しました。13:30に訓練用の火災報知器が鳴り響き、火元の放送後、一斉に黎明寮から出て理学部グランドに避難し始めました。

素早い移動と点呼により、あっという間に避難完了。井上教頭先生の講評では、「本日の訓練を生かして、いざという時に一人一人が判断して行動できるように」と励ましの言葉がありました。

帰寮後はさっそく大掃除。役割分担をして、普段は手が回らない場所を美しく磨き、気持ちの良い生活を支える環境整備に勤しみました。

3年生プロジェクト学習 本年度2回目を行いました

5月16日(火)に、本校3年生が本年度2回目のプロジェクト学習を行いました。8人の講師の先生が来校下さり、2人の先生がWEBでご指導くださいました。

いくつかの班の活動を紹介します。

「ヘビ類の骨学的研究」班は、前回までに学んだ調査手法を生かして、学校近隣で捕獲したシマヘビの調査をしました。解剖したり、器官を取り出したり、撮影をしたりと、手際よく作業を進めていました。

「節足動物のインベントリー調査」と「学校周りのチョウ類調査」班は、学校周辺のフィールドワークも行いました。

「もったいないからはじめよう」班は、シュレッダーされた紙をクッションに変身させることに挑戦していました。

「マイコンを使って人と関わるロボットを作ろう」班は、micro:bit (マイクロビット)のプログラミングを使って、案内ロボットや犬型ロボットの動きの調整にトライしました。

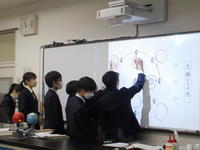

授業参観を実施しました

5月2日(火)の3時間目に、授業参観を実施しました。

各クラスともに、保護者の方々に囲まれた緊張感のなかで、特色ある授業を通じて積極的かつ真剣に学びを深めることができました。

2年生のプロジェクト学習も始まりました!

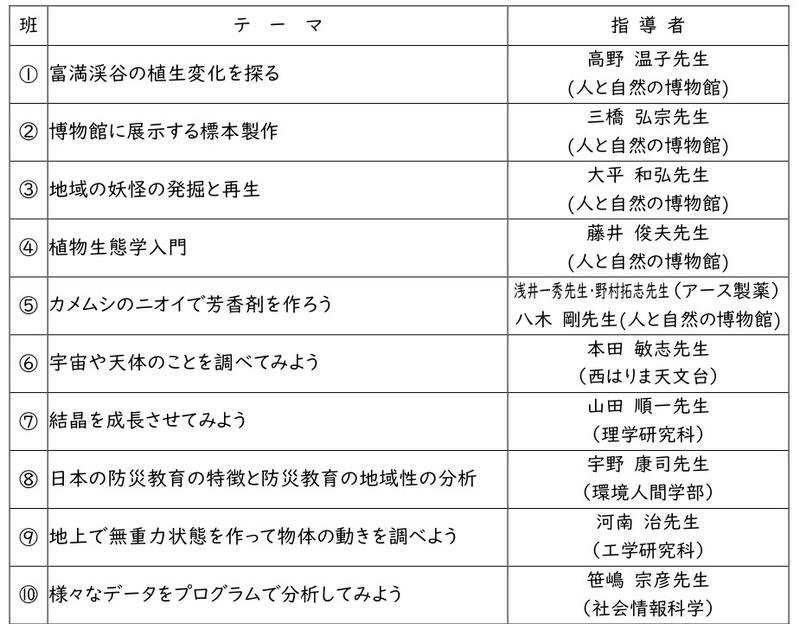

5月9日(火)5・6校時に、2年生のプロジェクト学習を行いました。2年間の探究活動の始まりです。

本日は14人の講師の先生方がお越しくださいました。14人には、以下記載の講師の先生方に加え、現役の大学4回生(うちお一人は本校の卒業生)もいらっしゃいました。

2年生の生徒は、本日からスタートするプロジェクト学習をとても楽しみにしていました。講師の先生方から最初にご講義いただいた後、さっそく実験や観察、フィールドワークを行った班もありました。

今後2年間の探究活動のよいキックオフになりました。講師の先生方ありがとうございました。そして、今後ともよろしくお願いいたします。

5人の先生方からのご講義@ガイダンスキャンプ

ガイダンスキャンプ最後の講座は、来年度2年生時にプロジェクト学習をご指導いただく、人と自然の博物館の5人の研究員の先生方からのご講義でした。タイトルは『私と研究』です。

①高橋先生は魚類生態学等がご専門で、過去に担当くださった本校プロジェクト学習のテーマを通じて、探究活動の意義をお話くださいました。

②鈴木先生は植物分類学等がご専門で、本校生とともに取り組んだダンゴムシの研究や、NHK朝ドラ「らんまん」の主人公 牧野富太郎にまつわる植物学についてお話しくださいました。

③赤澤先生は緑地計画学がご専門で、公園づくり等で大切にされていることや本校でのプロジェクト学習のご経験をお話くださり、生徒の質問にも応えてくださいました。

④廣瀬先生は微古生物学等がご専門で、過去の地球環境を調査する手法等について、SPring8での研究内容等にもふれながらご紹介くださいました。

⑤黒田先生は植物生態学等がご専門で、植群生態研究の内容についてご紹介くださいました。現在台湾で研究しておられ、なんと海外からオンラインでご講義くださいました。

どの先生方も、ご自分の専門分野を中学生にも分かりやすく、そして楽しそうにお話くださるお姿が大変印象的でした。1年後にどのような姿勢で探究学習に臨めばよいか、このガイダンスキャンプで生徒に感じてほしかった極意が散りばめられたご講義、本当にありがとうございました。

樺島君が司会、春名さんが挨拶をする出発式を経て、帰路につきます。1年生の皆さん、学びの多い一泊二日の研修、よくがんばりましたね。