令和7年度 「挑戦と創造」~To Be a Good School ~

自然と人間探究類型の記録

【51回生】自然と人間探究Ⅰ 特別講義②

阪南大学の永田拓治先生をお招きし、探究活動の実例として大学でどのように研究を進めているかということについて話していただきました。

今回話していただいた内容は、「世界のコメ食文化と日本の米事情」というテーマで、日本の食文化の1つである米について見つめ直すきっかけとなるお話でした。

稲美町の課題解決に関するテーマとして、生徒からは「農業」がよく挙がります。

今回の話をきっかけに探究活動が効果的に進むことを期待します。

【51回生】自然と人間探究Ⅰ 特別講義➀

京都芸術大学の吉田大作先生をお招きし、「探究活動を行う意義」というテーマで、講義をしていただきました。

以下の2点が主な内容でした。

➀探究活動が必要となった時代背景

②課題発見から情報収集・分析、表現に至るまでの「探究の型」

探究を成功させるうえで、情報収集の質が重要であることを学びました。ここでの学びを今後の授業に活かしてもらいたいと思っています。

【51回生】春季校外学習

4月15日、特色類型の1年生を対象に校外学習を実施しました。

これは学校生活を送ることになる稲美町の特徴を知ることで、今後行うことになる「地域の課題解決」をテーマにした探究活動を行ううえでの参考とすることを目的としています。

稲美町役場職員の方々の協力のもと、稲美町を代表する施設をバスで回りました。

先輩たちの探究テーマでよく取り上げられる「農産物」「ため池」などについてイメージを深めることができたと思います。

【50回生】「東播磨 ワクワクする未来づくりフォーラム」に参加しました

3月9日(土)、東播磨県民局が主催する「東播磨 ワクワクする未来づくりフォーラム」に、自然と人間探究類型の1年生4人が参加しました。

自分たちが生活する東播磨の未来がワクワクするものであるために、何が必要なのかを考えていく会でした。

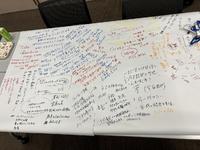

第1部では、ビジョン推進チームの活動報告を聞き、第2部ではワールドカフェ形式で意見交換会を行いました。

様々な立場の人との交流を通して、生徒たちはこれまでの自分の考えを見つめ直すことができたようです。

地域の課題解決をテーマに探究活動をしている特色類型にとっては特に、今後の活動のヒントになる学びがあったように感じました。

【50回生】「これから研究を始める高校生のためのリサーチプラン研修会」に参加しました

1月27日、宝塚北高校で行われた研修会に本校の自然と人間探究類型の1年生6人が参加しました。

この研修は、探究活動を計画的・効果的に進めるための仮説の立て方を学ぶことが主な目的でした。

まず初めの実習では、事前課題として作成したリサーチプランについてグループ内で発表および意見交換を行いました。

その後、甲南大学の甲元教授から研究の進め方についての講義がありました。仮説の立て方や情報収集のポイント、アンケート調査の注意点など、詳しく説明していただきました。

午後の実習では、午前の演習や講義の内容を踏まえてリサーチプランの修正を行い、各グループが改善案を発表しました。

これまでとは違う視点からの指摘やアドバイスがあり、本校生徒たちは自分の研究の修正点について多く気づきを得られたようでした。ここでの学びを今後の研究に活かしてくれることを期待しています。

兵庫県高校入試情報チャンネル

未来を拓く学校紹介プロジェクト

是非、ご視聴下さい!

NHK杯全国放送コンテスト

創作ラジオドラマ部門

「兵庫県立オンライン高等学校」

2022年 全国優勝!

文部科学大臣賞を受賞

全国高校演劇大会

最優秀賞作品

「アルプススタンドのはしの方」

2020年映画化!詳細URLより

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

豊饒会 Bikitaホームページ

https://www.bikita.jp/class/?cl=ee6d11