学年・専門部

77回生人と自然科修学旅行 その14 4日目最終日の朝を迎えました

おはようございます。 人と自然科西表島での最終日の朝を迎えました。

本日の天候も晴れの予報。今回引率している農場長の先生は何度も修学旅行を晴れに導いた晴れ男で有名。今回もしっかり力を発揮してくれましたね。

ホテルでの最後の食事です。今朝のおすすめは、昆布イリチー、グルクン唐揚げ、そして一番人気はフーチャンプルです。

3日間おいしい食事を提供いただきありがとうございました。(太ってしましました)。疲れはたまっていないか心配しましたが、みんな元気のようです。今朝も体調不良者はいないようです。

荷物をまとめ、ホテルの方にお礼を伝えてバスに乗り込みホテルを後にします。

パイヌマヤの皆様、快適な3日間をありがとうございました。

これから大原港に移動し、船で石垣島に向かいます。

77回生人と自然科修学旅行 その13 西表島最後の夜 クラスレクで絆を深める

人と自然科です。

今日はアクティブな1日だったのでお腹ぺこぺこですね。

今夜のオススメはマーボー島豆腐とイカとアーサーのかき揚げ、八重山そばミートソースそして沖縄の塩を使った塩キャラメルケーキ・・・最後まで大満足ですね。

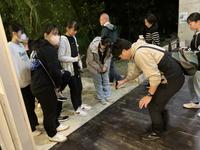

今夜もまだまだ終わりません。西表島最後の夜はクラスレクです。懐中電灯を手に、イリオモテヤマネコを探しながらレクレーション会場に移動します。

いよいよクラスレクスタートです。

農場の先生クイズ、ジェスチャーゲーム、気配切り対決、イントロクイズなどで会場は徐々にヒートアップしていきます。

そしていよいよ待ちに待ったビンゴ大会です。景品は・・・誰が当たるかな?

当たった皆さん。おめでとうございます。

そしてクライマックスは花火大会です。

みんなで手持ち花火を持って、修学旅行最後の思い出を作りました。

そしてみんなで円陣を組み、『まだまだ終わりたくない!修学旅行』の掛け声でクラスレクは終了しました。

クラスレクレーションは大成功で終わりました。レク係の皆さん。準備ありがとうございました。

以上で本日の日程は無事終了。明日はいよいよ最終日です。

明日は石垣島に戻り、ユーグレナモールで地元の市場などを見学しながらお土産物を買いましょう。最後まで体調不良とならないよう、ゆっくり休んでくださいね。

おやすみなさい。

77回生 修学旅行3日目(総合学科)

修学旅行3日目を迎えました。本日は、昨日に引き続き、選択別コース体験になります。昨日とは違うコースをみんな楽しみました!

【朝の様子】

沖縄で迎える2日目の朝ということもあり、昨日よりスムーズな流れで集合できました。バイキング形式で好きな物をそれぞれ皿に注いだ食べました。

【仲間川カヌーコース】

石垣港から大原港に向かいカヌー体験をしました。慣れないカヌーで必死にバランスを取りながら進みました。

その後午後より竹富島へ移動して、レンタサイクルを楽しみました。昨日よりも気温が上がり、風も穏やかだったので心地良くサイクリングをしながら竹富島の自然を満喫しました!

【ホテルマリンアクティビティ】

このコースでは午前中にサイクリングを楽しみました。竹富島で、映え写真選手権を行い工夫を凝らしながら自然の中での撮影を行いました。

午後には石垣島に戻りユーグレナモールにて昼食をとり、その後ホテル前でバナナボートなどのマリンアクティビティを体験しました。

【ダイビング&シュノーケルリング】

こちらのコースでは、ダイビング研修を受けその後実践という流れで体験を行いました。少し肌寒く感じることもありましたが、気温が上がったので昨日より快適に体験できました。

【伝統文化体験コース】

石垣島伝統工芸体験コースです。

やいま村でシーサー作りをしました。色とりどりの個性的なシーサー作りができました。その後鍾乳洞を見学し、鍾乳洞内の貝の化石などを見ながら自然の歴史を感じました。

お昼ご飯は美味しい八戸そばをいただきました。昼からは石垣焼窯元で陶芸体験をしました。みんな自分の作品の、完成形を楽しみにしながら作成しました。最後に景色を見ながら食べられる有名なお店でジェラートをいただきました!

体験コースが終わり夕食を食べたあとは、学年レクを行いました。有志の歌やダンス、修学旅行委員のゲームなど星空の下で大盛り上がりで楽しむことができました!

昨晩より少し体調を崩す生徒がいますが、全体としては大きな事故や怪我なく予定通り進んでおります。

明日は、最終日!最後までしっかりと楽しみながら沖縄の文化を学んでもらいたいです!

77回生人と自然科修学旅行 その12 カヌーでジャングル探検

こちらは人と自然科です。軍艦岩の船着場から再び浦内川を下って行きます。

船の中では手作りのランチボックス。お昼ご飯は原生林を見ながらのクルージングランチです。贅沢ですね。

浦内川船着場に到着です。午後からはカヌーで浦内川を川の中から観察します。まずはガイドさんからオールの使い方や安全に楽しむための説明を聞きます。

それでは2人1組で出発です。ガイドさんの話では、この時期にこんなに風が穏やかで、天気がいいのは滅多にないとのことです。

浦内川は沖縄県最長の川です。巨大なマングローブ林にはたくさんの支流があります。

川下からカヌーで昇っていくと、川の水が海水から淡水に変わっていくので、徐々にマングローブの木が変化する所を見ることができます。実際にマングローブに近づいてみます。そして黄色くなって落ちている葉を少し拝借し、かじってみます。・・しょっぱいですね。

マングローブが塩水の環境でも生きていけるのは、海水の塩だけを葉っぱの部分から排出したり、葉っぱに塩分をためて葉っぱごと落としたりする特別な能力がためです。勉強になりましたね。

支流に入って行きます。今日は風も穏やかで潮のタイミングもバッチリ。奥まで探検することができました。

最後は浅瀬にみんなで集合。やっぱりテンション上がってしまいました。

ひと通り楽しんだところで集合写真です。

約2時間のカヌー体験が終わり、皆さん楽しめましたか?全身びしょ濡れの生徒もいますね。気温は20度を超えているので寒くないですか?風邪をひかないように着替えましょう。

それではホテルに戻り、体を温め少し休みましょう。今夜は西表島最後の夜。まだまだプログラムは続きます。

77回生人と自然科修学旅行 その11 トレッキングで西表島の自然を体感する

人と自然科です。午前中はトレッキングでディープな西表島を体感しましょう。

まずは遊覧船に乗り、3キロ上流まで浦内川をのぼって行きます。それでは世界自然遺産の区域に入っていきます。

河口域には、海水の影響を受けマングローブ林が広がっています。リュウキュウイノシシも水辺で遊んでいました。

軍艦岩の船着場に到着です。ガイドさんに続き山の中に入っていきます。

西表島は亜熱帯林の自然が残されている島です。山地にはスダジイ、タブノキ、オキナワウラジロガシなどの照葉樹が広がり、山頂部には、リュウキュウ竹が密生しています。そして低地にはガジュマル等が優先する群落がみられらます。

樹木の根や岩がむき出しの道を歩いて行き、横目で小さな滝を見ながらゴールを目指します。

約40分のトレッキングでまず到着したのわがマリユドゥの滝です。日本の滝100選にも選ばれた西表島の代表的な滝です。高台からの眺めでしたが、緑の中に映えたとても美しい滝でした。

再び出発。さらに20分ほど原生林を進みます。

到着しましたカンピレーの滝です。

高低差の少ない滝が長さ約200mにわたって続く景色は圧巻です。

原生林の中のトレッキング堪能できましたか。そして西表島特有の植生について学ぶことができましたか?

それでは船着場に戻りましょう。

午後からもアクティビティーは続きます。

77回生人と自然科修学旅行 その10 3日目の朝を迎えました

おはようございます。人と自然科西表島での3日目の朝を迎えました。本日の天候も晴れ時々くもり。気温も24度まで上がるとのこと。今日も快適に一日過ごせそうです。

今日も元気に食堂に集まってきました。みんな元気そうですね。疲れはたまっていませんか?少し心配していましたが、今朝も体調不良者はいないようです。

今日も元気に1日過ごすため、しっかり食べましょう。

今日のオススメはフルーツ盛り合わせ、そしてみんな大好きさんぴん茶ですね。

みんな濡れてもいい靴、そして昨日とは違った服装でロビーに集まってきました。

3日目は午前中、カヌーで西表島の自然、特にマングローブ林を満喫します、そして午後からはトレッキングでさらに島特有の生態系、多様な植物について学びます。

青空が広がってきました。それでは行ってきます。

77回生人と自然科修学旅行 その9 ナイトウォークで西表島の多様な生きものと出会う

人と自然科です。本日はウミガメ放流・サイクリング・保護センターでの研修・・・充実の一日で夕食も大盛りですね。

今夜のオススメは県魚グルクンのあんかけと、もずくスープです。

とにかく食事が美味しくて,体重増加してしまいますね。

お腹が満たされたところで、本日最後のプログラムはナイトウォークです。2班に分かれ、夜の西表島に繰り出します。

懐中電灯をもち、ガイドさんと一緒に出発です。

林に出会って最初に出会ったのが、早すぎて写真にはおさめられませんでしたが、ヤエヤマオオフクロウ。オシッコをかけて飛び立って行きました。他の鳥類としては、チュウダイズアカアオバトやジョウビタキ、オオサギなどに出会うことができました。

また両生類、爬虫類では、ヤエヤマアオガエルが多く発見。ハブはいませんでしたがサキシママダラを発見。手に持たせてもらいました。ちなみにめちゃめちゃ手が臭くなります。

そして昆虫類も、オキナワオオナナフシやサソリモドキ、そしてオオシママドボタルの幼虫も地面を歩いていました。成虫同様、電気を消すと光ります。

また植物も、夜にしか花を咲かせないサガリバナや西表島に多く生息するパイナップルの形をしたアダン、白い花を咲かせるオオハマボウなど、多様な種類が生息していることに気づきました。

最後にホテルの前で出会ったのがヤエヤマサソリ。普通の懐中電灯では見えにくいのですが、ブラックライトを照らすと光って見えます。

このように西表島には多様な生き物が生息していること、特に本島と離れているため、イリオモテヤマネコを初めとした多くの固有の生物が生息していることが体験をとおして理解できましたね。ちなみにイリオモテヤマネコとは出会えませんでした。残念。

これで2日目の日程は終了。班長会議です。

明日はカヌーで西表島の自然を満喫、そしてトレッキングでさらに多様な植物、特有の生態系について学びます。明日に備えてゆっくり休みましょう。

おやすみなさい。

77回生人と自然科修学旅行 その8 西表野生生物保護センターで研修中です

人と自然科です。西表島に戻ってきました。少し時間があるので、港のお土産物屋さんで買い物しましょう。

西表産の黒糖を使ったソフトクリーム抜群に美味しかったです。

ホテルに戻る前に、西表野生生物保護センターで研修です。西表野生生物保護センターは、イリオモテヤマネコの保護活動の拠点として整備された施設です。職員の方から少し説明いただいたあと、早速館内を見学しましょう。

イリオモテヤマネコは西表島の全域に生息していますが、主な生息地は山麓から海岸にかけての低地部分。推定生息数は約100頭といわれており、様々なことが原因で減少傾向です。特徴は丸いしっぽです。

ついにイリオモテヤマネコの剥製と出会うことができました。

ネコの仲間は、ネズミやウサギなどの小型哺乳類を食べていますが、イリオモテヤマネコは、トカゲ、ヘビ、カエルや昆虫、鳥類、エビなどさまざまな動物を食べます。このように様々な生きものをエサとするのは、世界中でもイリオモテヤマネコだけが持つ特徴なのだそうです。このことが、水が豊かで多様な環境が混在し、餌となる多様な生きものが豊富にいる西表島に生息する一番の要因とのこと。

一方で生息地は人間の生活域と隣接しており、イリオモテヤマネコの住める生態系と共存していくことが課題です。外来生物対策、毒を持つオオヒキガエル対策、交通事故対策など島内では様々な取組みをしています。

昨年展示室がリニューアルされたということで、匂いや音など五感を使って学ぶことができました。

みなさんいかがでしたか?島の野生生物や自然環境保全への理解や関心を深めることができましたか?のこりの滞在期間でイリオモテヤマネコと出会えたら良いですね。

それでは皆さんホテルに戻りましょう。ゆっくりとホテルで休養・・・と言いたいところですが、人と自然科の修学旅行はこれでは終わりません。まだまだ体験は続きます。

77回生人と自然科修学旅行 その7 黒島にてサイクリング満喫

人と自然科です。BBQでお腹いっぱいになったところでサイクリングです。

黒島は周囲約13kmの小さな島。ほとんど坂道がないので快適に回れます。

島を走っていたら目にとまるのが黒牛です。島民の人口約200人に対して10倍以上の2800頭の黒牛が飼育されているとのこと。見渡す限り牧草地が広がっていますね。

まっすぐな道は日本の道100選にも選ばれており、島の中央にある黒島展望台からは島の全景、そして碧い海、空も満喫できます。島の猫ちゃんとも触れ合いました。

海岸に出たら白い砂浜が。裸足になってたのしんだり、岩の上で映え写真撮ったり、楽しんでますね。

そして今回の一番人気スポット。伊古桟橋です。海に向かって354メートルの桟橋です。

皆さん映え写真が撮れましたか?

あっという間に時間が過ぎていきましたね。黒島港に戻りましょう。

名残惜しいですが黒島とお別れです。チャーター便で再び西表島に戻ります。

次のプログラムは西表野生動物保護センターです。

77回生人と自然科修学旅行 その6 今日の昼食はBBQです

人と自然科です。今日のお昼ご飯はBBQです。島のお父さんとお母さんが炭火で焼いてくれます。

代表生徒から「黒島研究所ではみなさんしっかり学べましたか?みんなで放流したウミガメの分までしっかり食べましょう。いただきます」の合図でスタートです。

山盛りのお肉と野菜、そして塩おにぎり。最高です。

お腹いっぱいになりましたか?

しっかり食べたところで、次のプログラムは島内サイクリングです。代表から島のお父さん、お母さんに美味しかったですありがとうございました。ごちそうさまでした。の言葉をみんなで合唱しました。

たくさん食べたお肉の分だけ体を動かしてカロリー消費しましょう。