学年・専門部

人と自然科 農業クラブ サプライズで花の寄せ植えXmasプレゼント

12月22日(金)有馬高校は終業式を迎え、いよいよ令和5年も終わりを迎えようとしています。あったいう間に大晦日・・・お正月・・その前にみんなが楽しみにしているのがXmasですね。

終業式を終えたこの日の午後。JR三田駅前にはサンタ姿の高校生が登場。恒例となりました人と自然科農業クラブ本部役員の生徒による、花の寄せ植えサプライズ無料配布(クリスマスプレゼント)を実施しました。20年以上続いている伝統の地域貢献活動です。

この日に向け、農業クラブの生徒自ら播種、鉢あげなどの栽培を行ってきました。そして今年の寄せ植えは、1鉢にパンジーやビオラを4~6株を植栽。生徒が作成したクリスマスカードを添えました。「花の寄せ植え、無料配布しています。いかがですか~」駅のテラスで受け取ってくれる方を待ちます。

間もなく偶然通りかかった方が立ち寄って下さり・・・

『もらってもいいの?とってもうれしい。』

『本当にありがとう。玄関に早速置いておくわ。』

などなど受け取っていただいた方から嬉しい言葉をたくさん頂きました。そして用意していた100鉢が約40分でなくなってしまいました。寄せ植えを受け取ってくださった皆様。大切に育ててくださいね。

そしてこのブログを見て下さった方にもサンタさんから素敵なプレゼントが届きますように・・・Merry Christmas!

人と自然科 第2回農業法人仕事説明会に参加しました

12月20日(水)加古川市総合文化センターにて今年度2回目となる農業法人仕事説明会が開催され、農業系の大学や農業大学校への進学、そして将来農業関係の仕事に就くことを考えている本校1・2年生の生徒12名が参加しました。この事業は、近年増えている農業法人と農業高校で学ぶ非農家の生徒をマッチングさせることを目的に5年前から実施されています。

近年、将来農業を職としたいという非農家の生徒が増えてきており、その場合農業法人に就職(修行)し、技術の習得と人脈、信頼をを築いた後、新規就農する事例も多くあります。また近年の人と自然科生徒の進路希望、実績を分析すると、127年の歴史(多くの先輩方とのつながり)を活かした幅広い企業への就職はもちろん、農業系の4年生大学や農業大学校などへ進学し、その後就農する生徒が毎年出てきています。以下昨年度の進路結果です。

ちなみに今年(令和5年度)の3年生(76回生)の生徒も、現時点ですでに3名の生徒が農学系の国公立大学に合格。2名の生徒が県立農業大学校への進学、さらに近畿大学や龍谷大学など難関私立大学農学部にも合格しています。(全ての進路が確定しましたら改めて紹介します。)

今回は県下の農業法人16社の経営者がブースを設け、県内4校の農業高校生、農業大学校生87名が参加しました。

参加した生徒は積極的に農業法人のブースを訪れ、資料やタブレット、さらには映像を見ながら、作付け内容や農業へのやりがい、独立就農に向けたサポート体制などの話をメモをとりながら熱心に聞いていました。また、今回は研究開発、コンサル事業などを手がけている企業も参加しており、野菜や花などの作物栽培しか学べない有馬高校にはない、異なる分野の話も聞くことで視野を広げることができたようです。

そして参加者をよく見てみると見覚えのある学生が・・・昨年有馬高校人と自然科から県立農業大学校に進学した卒業生でした。農業大学校でも積極的に頑張っているようで、卒業後は農業法人への就職を希望しているとのこと。活躍する先輩の姿に励まされますね。

約2時間かけて各自6社のブースを回りました。様々な話を聞くことができたようで、参加した生徒はとても満足し、来年以降の進路選択に向け参考になったとのことです。

このような機会をいただきました兵庫県ならびにひょうご農林機構、就農支援センターの皆様、ありがとうございました。

76回生 総合学科課題研究発表会

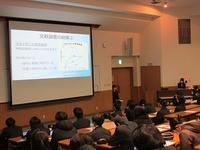

12月14日(木)、講義棟にて76回生 総合学科課題研究発表会を実施しました。

14講座15班が持ち時間7~10分程度で発表を行いました。

発表テーマには、「食堂アプリの開発」や「大豆ミートは地球温暖化防止に有効か」、「ぬいぐるみキャラクターの活用と未来」などがありました。

どの講座も魅力的な発表でしたね。

今回の課題研究発表会の代表は2024年1月27日(土)に開催される学習活動発表会でも発表を行います。

また、2月3日(土)に豊岡総合高校で開催される兵庫県総合学科高等学校研究発表会においても発表を行います。

ぜひ、学習活動発表会で課題研究の成果をご覧ください。

人と自然科 農業クラブ 三田国際マスターズマラソンに出展しました

12月17日(日)有馬高校がある三田市にて、三田国際マスターズマラソンが開催され、有馬高校人と自然科農業クラブの生徒が花苗販売ブースを出展し大会を盛り上げました。

人と自然科では日頃の学びを活かして地域のイベントに積極的に参加し、社会性を身につけています。

毎年12月の中旬に開催される三田国際マスターズマラソンには、全国から約3,000人のランナーが集まります。コロナ前には毎年農業クラブの生徒が自分たちで栽培した花苗を販売していました。コロナ後最初の大会となった昨年はお休みしていましたが、大会参加者からのアンケートで「草花苗の販売はなくなったの?」「有馬高校生によるお花の苗販売復活して欲しい」というご意見を複数いただいたため、今年度5年ぶりの復活となりました。

早朝7時30分から準備スタート、この日は人気のパンジー、ビオラはもちろん、クリスマスに向けたポインセチア、お正月に向けたハボタンを持参しました。

9時になり、続々とランナーが集まってきました。そんなランナーを迎えたのが、人と自然科キャラクター「ひとっしー」です。最終打ち合わせはもちろん、開会式にもしっかり参加しました。

そしてスタート地点に向かうランナーに生徒と一緒に手を振り、エールを送りました。

一方販売所には応援に来られた方がたくさん草花苗を買いに来て下さいました。この日は前日と比較し気温が一気に下がり、さらに風が強かったので厳しい寒さでしたが一生懸命接客をしていました。

隣のブースでバザーを出展されている有馬高校育友会の焼きそば、チュロス、コーヒーも大人気。頑張っている農業クラブの生徒へと差し入れもいただき、生徒は大喜びでした。ありがとうございました。

12時頃、先頭のランナーが到着。ひとっしーくんもランナーや応援の子どもたちと一緒に写真撮影。あいかわらず大人気ですね。

13時頃大会は無事終了。ランナーの皆さんお疲れ様でした。最後に恒例の集合写真です。

たくさんの方に来場、購入いただき本当にありがとうございました。

ビジネスマナー講座

12月8日(金)放課後、3年生就職内定者、公務員受験者、2年生インターンシップ講座受講生を対象に、講義棟にて「ビジネスマナー講座」を行いました。

講師は、ECC国際外語専門学校 髙橋 佐智子 先生です。

「愛される新入社員になる!」という目標を掲げ、一つずつ事例を示しながらビジネスマナーについて解説していただきました。すべてのマナーは、相手に対する『おもいやり』だという事がよく理解できたと思います。

春から社会人として働く予定の3年生、もうすぐインターンシップが始まる2年生、どちらもすぐにビジネスマナーを実践する事になります。何回教えてもらってもなかなか覚えられないのがビジネスマナーです。フレーズをただ暗記するだけではなく、想像力を使って、臨機応変に対処できるように頑張りましょう!恥ずかしがらず、失敗を繰り返しながら身に付けていってほしいと思います。

髙橋先生、ありがとうございました。

家庭科「フードデザイン」ケーキ講座

12月8日(金) 「フードデザイン」の授業では、大阪調理製菓専門学校より講師の先生をお招きしてケーキ講座を開催しました。今回は、クリスマスケーキの定番「ブッシュドノエル」です。

スポンジ生地を作るコツや綺麗にロールケーキに仕上げる方法など、専門的な内容について学ぶことが出来ました。

家庭科「フードデザイン」では、家庭科技術検定4級・3級取得を目指し、食の基礎について学んでいます。

その中で特に大切に考えていることは、食べてくれる人を思いやる心です。衛生面や栄養価だけでなく、季節や行事を意識した献立や食材の組み合わせについて学び、調理技術を磨いていきたいと思います。

家庭科 77回生 人と自然科 そば打ち体験

12月13日(水)人と自然科「家庭基礎」で、公益財団法人兵庫県生活衛生営業指導センターと兵庫県麺類食堂営業生活衛生協同組合より6名の講師にお越しいただき、そば作りの調理実習を行いました。

お出汁の匂いと、こね鉢や麵切り包丁などの専用の道具を前に、お蕎麦屋さんで修行をしている気分です。

どの班も講師の先生方に手伝っていただきながらそば粉こね、薄く伸ばし、麺切り包丁で細く切って仕上げることが出来ました。薬味は、農場で採れた大根です。おろし大根にして、ネギとワサビも添えて、美味しくいただきました。

講師の先生方、本当にありがとうございました。

皆さんも年越しのそば打ちに挑戦してみてください!

進路フェスタ(進学に関する合同説明会)に参加してきました!

総合学科2年次生徒希望者19名が、12月13日(水曜日)放課後に神戸国際展示場(神戸市中央区港島)で開催された、進路フェスティバルに参加してきました。午前中の短縮授業を終え、直後にバスで学校出発という慌ただしい日程でしたが、参加者各々が目指す進路先の学校ブースに参加し担当の方の説明に熱心に耳を傾け、学校案内や入試要項などの資料を取り、カバンの中身と共に進路に対する意識も大きく膨らんだ半日になりました。

人と自然科 地域自然保護 ありまふじ夢プログラムを実施しました

12月12日(火)人と自然科3年生地域自然保護(学校設定科目)の授業で、ありまふじ夢プログラムを有馬富士公園で実施しました。

「地域自然保護」の授業では県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラム『夢プログラム』を生徒自身が企画し、実践する授業を行ってきました。

以下関連記事のバックナンバーです

現地フィールドワークその2 天文を通したありまふじ夢プログラムを体験

現地フィールドワークその5 棚田を管理し土と触れ合う夢プログラム体験

そしていよいよこの日は集大成。自分たちが夢プログラムを企画し実施する日となりました。有馬富士公園は、遊びの王国を利用する小さなお子様を連れた家族連れ、環境学習で利用する小学生、散歩のために利用する年配の方・・・とたくさんの地域の方が利用されていますが、中高生の利用が少ないという現状があります。ということで、今年の夢プログラムのテーマも『高校生に有馬富士公園の魅力を発見してもらうためのプログラム』としました。

この日は雨予報で朝から小雨が降っていましたが、公園に到着した11時ごろには雨も上がり、過ごしやすい気候となりました。ホストとなる3年生も3か月間かけて準備してきたプログラムの成功に向け、最終準備を進めます。

12時ごろ、本日のゲストの到着です。この日ゲストとして迎えたのは、来年度地域自然保護を受講する予定の人と自然科2年生19名です。全員楽しむ気満々です。

まず最初の夢プログラム。タイトルは「treasure hunter~宝を掴み取れ~ in Arimafuji park」です。

有馬富士公園の人気スポットといえば「遊びの王国」。5人1組の班で様々な遊具に隠された有馬富士公園に関する問題を探し、謎解きしていくプログラムで、遊びながら有馬富士公園全体のことについて知ってもらうことが目的です。一番早くに全問正解した班にはお宝がGETできます。説明を聞き、問題と地図を受け取った後、一斉にスタートです。

遊具の影や天井、林の中に問題が隠されています。

そして問題の隣には豆知識があり、そこには別の問題のヒントとなることが書いてあるので、メモを取りながら問題を解いていきます。なかなか手が込んでいますね。ゲストの2年生は遊具で遊びながら、問題を見つけていき、有馬富士公園について楽しく学んでいました。

最後は結果発表。優勝チームはお宝GETです。おめでとうございます。

楽しくアクティブに有馬富士公園について学んだ後は、2つ目の夢プログラム。タイトルは「学びを豊かに、自然探索」です。

有馬富士公園は里山をテーマとした公園で、豊かな自然な魅力の一つ。そして多様な動植物が生息しています。そこで発見した動植物を撮影しながら園内をハイキングし、自然の中で学ぶ楽しさ、大切さを知ってもらうことが目的です。ハイキングコースは「ゆったりコース」と「ハードコース」の2コースで実施。「ゆったりコース」は遊びの王国からかやぶき民家までの緩やかな遊歩道を約1時間かけてゆっくり歩くコースです。

草地の生態園や水辺の生態園など、様々な場所に寄り道しながら、植物や昆虫を観察、写真を撮影し有馬富士公園の豊かな生態を体全体で感じました。

一方で体力に自信のある参加者は「ハードコース」。公園のシンボルである有馬富士の頂上に登るコースです。安全にハイキングするための注意をしっかり行いスタートです。

登山道では遊歩道とは異なった植生が見られます。昆虫の卵や真っ赤に実を付けたナンテンの木など、気に入ったシーンの写真を撮りながら進んでいきます。

途中険しい道もありましたが、どうにが全員山頂に到着。山頂からの景色が一番の撮影スポットでした。

全員かやぶき民家に戻り、最後の夢プログラムは「有馬富士公園の豊かな自然を食べてみよう!!」です。先ほどもお伝えしたとおり、里山をテーマとした有馬富士公園は自然が豊かですが、その自然の魅力をどのようにしてもらったら良いか・・・考えた結果、特別な許可をいただき有馬富士公園で野草や樹木の葉、木の実などを事前に採集、乾燥、調理し、夢プログラム当日に自然を食べてもらうことで、魅力を体感してもらうことにしました。

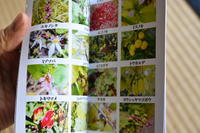

今回はドングリ粉を使用したクッキー。そして野草はクロモジ・クマザサ・ヤマノイモ・ヨモギを乾燥させて茶葉にし、野草茶として味わってもらいました。試飲、試食の前にそれぞれの植物の効能、アレルギーに対する注意などを行い、早速試飲、試食です。

ドングリクッキーは何度も試作を重ね、100%・50%・チョコチップの3種類を準備。あっという間になくなりました。

そして野草茶はかなりのくせがあったようで・・・一番人気はクロモジ茶でした。

楽しい時間も終了・・・と思ったら最後にサプライズ。二つ目のプログラム「学びを豊かに、自然探索」で自分たちが撮影した写真がその場でプリントされ、記念にプレゼント。

さらにさらに、3年生がこの日までに何度も公園を訪れ、自分たちで撮影した植物や昆虫の写真が収録された、お手製の有馬富士公園写真集もプレゼントされました。

楽しかった時間もあっというまに過ぎていき、2年生は大満足で学校に戻っていきました。記入してもらったアンケートの結果を見ても「全部楽しかった」「有馬富士公園の自然を感じることができた」など、高評価で、とても充実した、時間だったようです。

頑張った3年生も、この日で有馬富士公園での活動は終了です。最後にかやぶき民家を背に、集合写真を撮りました。

ホストを務めた3年生の皆さん、夢プログラム実施いかがでしたか?どの夢プログラムも高校生らしいアイデアで、有馬富士公園の魅力が十分伝わり、とても魅力的な内容だったと授業担当者は感じました。来週の授業ではプログラムの振り返りを行い、夢プログラムをまとめた模造紙を作成しましょう。(作成した模造紙は完成次第、有馬富士公園内にある、三田市自然学習センターに展示させていただく予定です。)

最後にお世話なりました関係者の皆さま、本当にありがとうございました。

78回生 NIE講演会

12月12日(火)、3・4時間目に兵庫県NIE推進協議会 三好 正文 様にお越しいただき、78回生(人と自然科・総合学科)を対象に新聞の読み方講座を実施しました。

今夏、77回生総合学科もこの新聞の読み方講座を受講しております。

その時の様子は、こちら。

今回の講座でも、新聞の特長を数点教えていただき、実際に新聞を手にして目を通す機会がありました。

「12日の朝刊に、師走っぽい記事は何本あるか」を生徒たちは数えていました。

本文を読まずとも、見出し・前文に目を通すだけで季節や内容が推測できましたね。

また、「師走っぽい記事」にも地域経済面やオピニオン面、広告など、記事の種類にもバリエーションがあることが分かりました。

SNSで情報を集めることが多い中、注意しなければならないのは「フェイクニュース」です。新聞で報道されている記事は、「事実の裏付け」をして掲載しているため、信頼性があります。この「信頼性」はSNSのニュースと新聞の違いでした。

情報で満ち溢れている現代では、自分自身で取捨選択ができるようにならなければなりません。どこの誰が発信した情報であるかを日々確かめることが大切ですね。