| メニュー(スマホで閲覧時) | English |

理探ニュース

令和6年度課題研究(探究実践)最終発表会

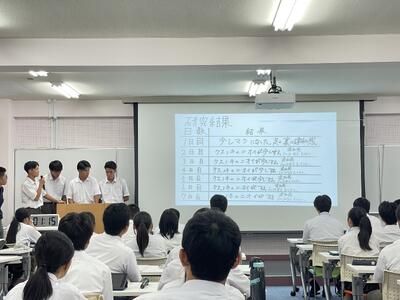

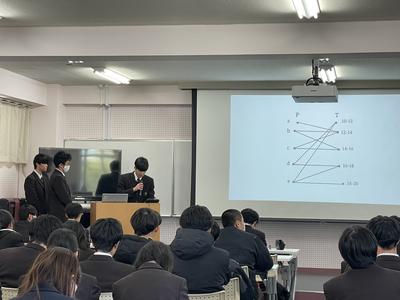

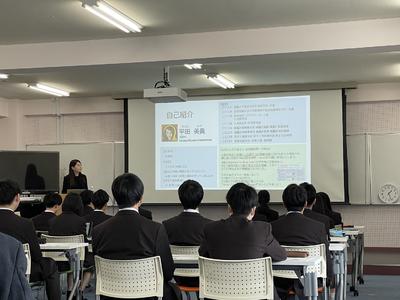

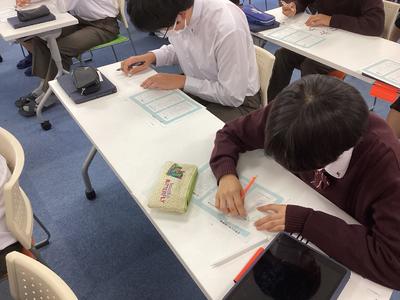

令和7年2月9日(金)5・6限、本校講堂にて2年「理数探究類型」の探究実践(課題研究)の最終発表会を行いました。

1学期テーマ発表会、2学期中間発表会を経て、1年間研究を重ねてきました。

化学分野3グループ、生物分野3グループ、情報分野4グループに分かれて計10グループがPowerPointもしくはポスターを用いて発表を行いました。

また今回より、グループではなく一人で発表から質疑応答までの行う形で実施しました。

九州工業大学より木村智志先生に来ていただき、各グループへのアドバイスや最後の全体講評もしていただきました。「年々レベルが上がってきています」というコメントや「アンケートの分析の方法」「先行研究の活かし方」など具体的なアドバイスも頂きました。

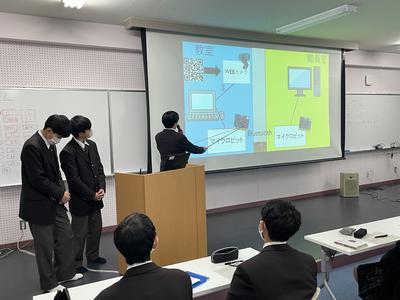

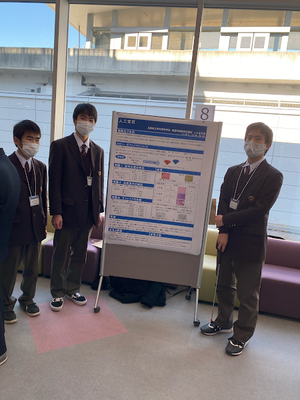

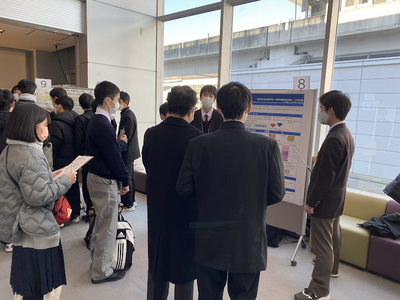

令和6年度サイエンスフェア参加

令和7年1月26日、ポートアイランドにある神戸大学総合研究拠点、理化学研究所、甲南大学などで開催された高校生、大学生、企業が参加する発表イベントに参加してきました。

理数探究類型(2年8組)4グループ、ポスター発表

サイエンス部がポスター発表、口頭発表

をそれぞれ行いました。

人前で発表することにより、自分の課題研究を振り返ったり、たくさんの指摘や質問を頂くことによりブラシュアップするよい機会になりました。

2月7日(金)には校内の最終発表が開かれます。

さらに仕上げを頑張っていきます。

令和6年度探究実践(課題研究)中間発表会

令和6年9月27日(金)5、6限、2年生理数探究類型の探究実践中間発表会を行いました。

生徒たちは年度当初より、情報、生物、化学の3分野10班に分かれて班ごとに定めたテーマについての課題研究を進めてきており、現時点での進捗状況を工夫を凝らしてわかりやすくパワーポイントにまとめて発表することができました。

結果として、各班が実験や考察が進むに伴って、中身が充実してきている様子がよく伝わる発表会となりました。

九州工業大学の木村智史准教授をお招きし、「アンケートの作り方をしっかりし、それをどう解析するのかがポイント」「正しい用語の使い方に留意すること」「先行研究をしっかり調べて、しなくてもいい失敗は避ける」など貴重な指導助言をいただきました。

参加していた1年生STEAM探究科の生徒からも、活発に質問が出され、各班の課題研究を深めることにつながりました。

これからが課題研究の正念場ですが、今日のアドバイスを生かして実りある課題研究にできると思います!

高大連携授業(甲南大学 西方教授)を行いました!

3月15日(金)、理数探究類型の1年生を対象に、今年度最後の高大連携授業を実施しました。

講師を務めて頂いた甲南大学フロンティアサイエンス学部の西方敬人教授から、「幹細胞と再生医療~その現状と今後の展望~」について講義していただきました。

今まで嘘だと言われていたことが証明され、医療に活用されていることなど、高校の授業ではなかなか学習しない内容などについても教えていただきました。

講義の途中にも生徒から考えを聞いたり、動画を見せていただいたりして分かりやすくお話していただきました。

最後に生徒から質問にもお答えいただき、学ぶことの多い授業となりました

高企連携授業(ハリマ化成株式会社)

2月16日(金)6限、理数探究類型1年生を対象に高企連携授業を行いました。

講師を務めて頂いたハリマ化成株式会社の中西研介氏から、「企業における研究および商品開発」について講義していただきました。

研究開発は思うように進まないことが多いが、問題に直面した時に何を考え、どのように対処していくのか、新しいことにチャレンジしていくことの楽しさや、社会に役立つモノづくりができたときの面白さが魅力だと語っておられました。

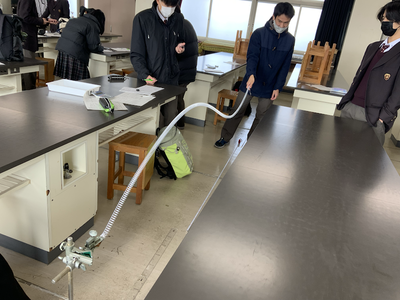

また、はんだペーストをどのように使うのか実演して見せていただき、代表生徒も実際に体験しました。

電子部品や、両手で収まらないほどの大きなロジンの実物を見せていただき、生徒たちも興味深々な様子で、有意義な授業となりました。

課題研究発表会を実施しました♪

2月9日(金)6校時に、課題研究校内発表会を開催しました。

課題研究は、理数探究類型2年生が1年間、週1時間の「探究実践」の授業で取り組んできたものです。身近な疑問や課題について専門教科で学習した知識や技術を活かしながら研究を深め、探究ルームにて発表会を行いました。

各班、持ち時間6分で、スライドを用いて熱心に研究発表をプレゼンテーションしました。

発表後は、熱い質疑応答が行われました。

どのグループの研究もレベルが高く、工夫を凝らした発表でした。

来年課題研究を履修することになる1年生も聴講しました。

また、連携企業の千代田テクノル 細田会長・平田さん、モリサワ 岡さん、本校OBの寺田さんにもお越しいただきました。

≪発表の様子≫

1 (情報) もう廊下を走らない⁉教室で簡単食堂予約サイト

2 (化学) 自作石鹸による汚れの落ち方の研究

3 (化学) 人工鉱物

4 (化学) 牛乳プラスチックの製作の検討

5 (情報) 登校管理システムの作成

6 (数学) グラフ理論の日常への転換

7 (生物) 明石公園のどんぐりの研究

8(物理) 世界一の紙飛行機を目指して

≪全体の様子≫

千代田テクノル 平田さん、モリサワ 岡さんには、課題研究発表後、研究の難しさや今回の研究を次にどう活かしていくのかなど、温かいお言葉をいただきました。

最後に、九州工業大学の 木村 智志 先生から指導助言を頂きました。

研究の内容だけにとどまらず、データの見方や、論文を書く際の心構えまで、生徒たちのこれからに必要な内容を助言していただきました。

高企連携授業(株式会社 千代田テクノル)

令和6年1月19日(金)5.6限目に、1年理数探究類型37名を対象に高企連携授業を行いました。

講師として株式会社千代田テクノルの平田美貴さん、会長であり明石高校OBの細田敏和さんにお越し頂き、「 放射線の基礎と利用 」について講義していただきました。放射線は私たちの生活に非常に身近なものであり、日常的に使っている様々なものに放射線が使われていること。放射線の特性について正しい知識を得てメリットとデメリットを理解し、多角的な視点でとらえることが重要だ、など科学技術に対して自分の考えを持ってもいいんだということをお話ししていただきました。今回の連携授業で生徒たちは、普段の教科学習では触れることがない専門的な話を聞くことができました。

最後に、生徒から自発的に質問が飛び交い、食べ物に含まれる放射線についての質問や、まだ実用化されていない核融合発電についての質問にもお答えいただき、学ぶことの多い授業となりました。

冬季実験講座

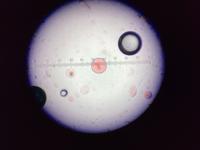

12月22日(金)、2学期の終業式後、理数探究類型の2年生が「人工細胞を作るには~細胞サイズのベシクルを作ろう」のテーマで生物の実験講座を行いました。

平常の授業では学べない、最新の研究内容の実験をたくさんの実験器具を使用し、楽しみながら積極的に取り組んでいました。

リサーチフェスタ2023に参加しました!!

12月17日(日)、課題研究に取り組む理数探究類型の生徒がリサーチフェスタ2023に参加しました。

リサーチフェスタは甲南大学が主催し、文系・理系を問わず、高校生と大学生、大学院生が自分たちの「研究」「調査」「活動」について発表・議論をするオンラインイベントです。

午前は10分間の発表・質疑応答を2回、午後は10分間の発表・質疑応答を3回行い、審査員や参加者による審査を受けました。自分の発表以外の時間は、面白そうな発表を視聴したり、割り当てられた審査を熱心に行いました。

日頃の取り組みを発信できる場所として、少しでも良い発表にしようと真剣に取り組んでいる姿が印象的でした。他の発表に質問をしたり、自分の発表に対する質問に一生懸命答えたりして、充実した時間を過ごしました。

京都大学学びコーディネーターによる出前授業の実施!!

12月7日(木)の期末考査最終日の考査後、理数探究類型1,2年生を対象に京都大学学びコーディネーターによる出前授業を行いました。

この事業は京都大学が高大接続、高大連携活動の一環として全国的に展開している事業で、大学院生などの若い研究者に講義をしていただけるということで、本校では毎年利用させていただいています。

1年生は「爆発する宇宙」というテーマで理学研究科 博士後期課程大学院生に、2年生は「体内時計の正体に迫る!? 時間生物学入門!」というテーマで理学研究科 博士後期課程大学院生に講義をしていただきました。

普段の授業では扱わない宇宙の話であったり、体内時計の仕組みであったり、ワークなども取り入れながら自分たちの知らない様々な研究が行われていることに触れる良い機会となりました。

生徒たちもとても興味をもち、全体の講義が終わってからも生徒の質問に対応していただき大変有意義な講義となりました。

数学・理科甲子園2023に出場しました!!

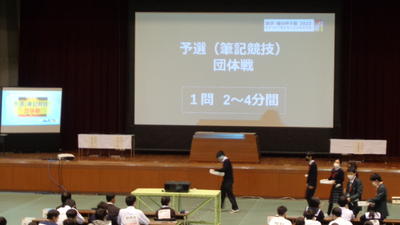

10月28日(土)に甲南大学岡本キャンパスの講堂で開催された数学・理科甲子園2023に理数探究類型の生徒6名(2年生2名、1年生4名)が出場しました。

午前中は予選、午後から本選、決勝が行われました。

予選は個人戦(3名)と団体戦(3名)があり、数学、理科の思考力を問う問題を制限時間内に解いていきます。

本年度は個人戦・団体戦ともに厳しい戦いとなりましたが、最後まであきらめない姿を見せてくれました。

例年より1年生の参加が多かったので、この経験を活かして来年こそ、本選出場を目指してリベンジします!!

令和5年 高企連携授業(株式会社 モリサワ)

令和5年10月27日(金)5.6限目に、1年理数探究類型37名を対象に高企連携授業を行いました。

講師として株式会社モリサワの岡繁樹さん、木村卓さん、井上芽久美さんにお越し頂き「フォントをつくるといういう仕事」について講義していただきました。

スマホの文字や、駅構内の電子掲示板、商品のパッケージやミュージシャンのミュージックビデオなど日常的に何気なく目にしていた、自分たちが初めて聞くフォントの世界に引き込まれていました。

フォントデザイナーの方に文字がどのように作られていくのか実演して見せていただき、パソコンで一文字一文字手書きで作成されていることに驚いている様子でした。生徒たちも実際に文字のデッサンを体験しながら、一画ずつ線の太さが違ったり、特徴があったりと改めて気づくことがたくさんあったようで、有意義な授業となりました。

100周年記念イベント「校庭の樹木に銘板をつけよう!」

10/13(金)の午後、本校創立100周年を記念して「校庭の樹木に銘板をつけよう!」というイベントを行いました。

昨年度末からこのイベントのために、美術科有志と理数探究類型クラス生物班の生徒が共同で樹木銘板を作成し、準備を進めてきました。当日は、同窓会役員の方や放送部の生徒なども参加し、神戸新聞にも取材していただきました。

初めに、本校OBの担当教員から45年前の卒業アルバム写真との比較をしながら、樹木はずっと学校や生徒を見届け続けているという話や、なぜ今このような形で樹木が存在しているのかなどのエピソードについて話をしてもらいました。

その後、独自作成の位置情報アプリを使用しながら、見事な銘板が校内様々な場所にある樹木に取り付けられました。

次の100年に向けて、樹木は銘板と共に生き続けていきます!!

課題研究中間発表会を実施しました!!

10月6日(金)の午後、2年生の理数探究類型生徒が課題研究中間発表会を行いました。

物理・化学・生物・数学・情報の5分野の中から興味のある分野に所属し、4月から研究を進めてきました。

経験の少ない研究発表で緊張してしまう場面も少し見られましたが、ここまでやってきた成果、今後どのようにつなげていくのかをしっかりと発表してくれました。まだまだ中間地点、これからの成長に期待しています!!

今年度の研究テーマ一覧(10/6 現在)

・物理 世界一の紙飛行機を目指して

・化学 牛乳プラスチックの製作の検討

自作石鹸による汚れの落ち方

人工鉱物

・生物 明石公園のドングリの研究

・数学 巡回セールスマン問題について

・情報 登校管理システムの制作

食堂のweb予約システムの制作

令和5年高大連携講座(神戸大学)

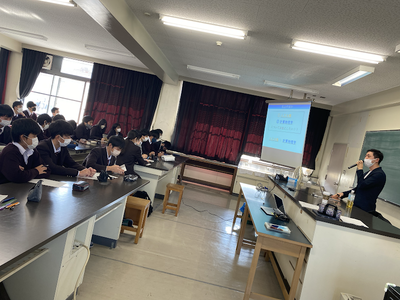

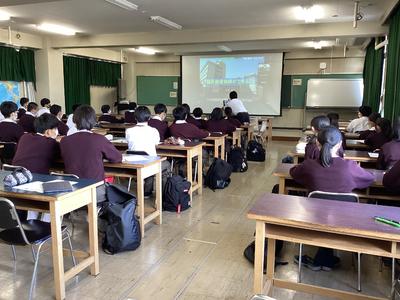

令和5年9月27日、高大連携講座として神戸大学工学部建築学科の水島先生にお越し頂き、2年理数探究類型を対象に特別講義を頂きました。

非常にわかりやすく興味惹かれる資料をもとに前半は神戸大学や工学部、建築学の概要をお話しいただきました。

建物の構造や建築物を建てるにもたくさんの人が関わっていることを強調されていたのが印象的でした。

後半は水島先生の専門にまつわる建築物の強度やそれを測る実験についてもお話頂き、生徒は乾いた「パスタ」を用いて曲げてみたり引っ張ってみたりしながら、物質にどのように力がかかるか、どのように折れるかを熱心に観察していました。

令和5年夏季実験講座(2年)

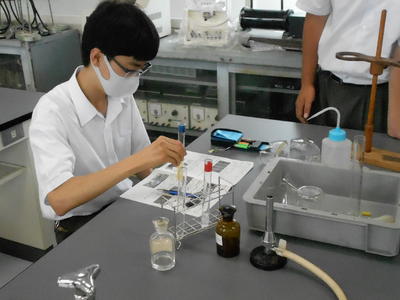

7月21日(金)に2学年理数探究類型生徒が参加して夏季実験講座を行いました。今年度は2班に分かれて、「化学実験」と「物理実験」の2講座を入れ替えて受講しました。「化学実験」講座では、硝酸鉛(Ⅱ)等劇物の取り扱い方と電子天秤、メスシリンダー、試験管等の操作法を実践的に学びました。「物理実験」講座では、金属の比熱を測定し、金属の種類を推定するという実験を行いました。暑い中、生徒はそれぞれ真剣に取り組んでいました。

高大連携授業(甲南大学)を実施しました!!

5月11日(木)の6、7限に理数探究類型生徒(1年生)対象の高大連携授業を実施しました。

甲南大学フロンティアサイエンス学部の甲元教授に来ていただき、「理数系で学ぶ」というテーマでお話をいただきました。

「シマウマのたてがみは白?黒?」みんな見たことはあるはずだけれど、じっくり観察していないとわからない。しっかりと観察し、考えることによって色々なものが見えてくるという、ハッとさせられるようなわかりやすい例えを交えながら、理数系で学んでいく際に必要な姿勢や考え方について話していただきました。

生徒たちも積極的に発言をするなど有意義な時間となりました。

明石高校の桜の360°画像

Post from RICOH THETA. #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

明石高校には、課題研究の為に360°カメラが導入されています。上の写真は、3月31日と3月8日に撮影した校内の樹木の360°写真60数枚の一枚です。

画像をクリック(タップ)してドラッグすると、グルグル回すことができます。

本来は、昨年度の理数探究類型2年生生物班の課題研究の総仕上げとして、Google Street Viewにアップロードして、明石高校の樹木のバーチャルツアーを作る予定でしたが、その作業をするためのGoogle Street View アプリが、3月でサポートが終了してしまい、現時点では、Google Street Viewに360°画像をアップロードする方法が見つかりません。

そのうち、新しい方法が公開されると思いますが、とりあえず、1枚をRICHOのホームページにアップし、ここでシェアします。

高大連携授業(甲南大学・西方教授)を行いました!!

3月17日(金)、理数探究類型の1年生を対象に、甲南大学フロンティアサイエンス学部の西方敬人教授を講師に迎えて今年度最後の高大連携授業を実施しました。

「ヒトの身体の未知な部分~免疫を例として~」というテーマでお話をしていただき、色々な組み合わせでヒトの免疫機能はできていることなど、高校の授業ではなかなか学習しない内容などについても教えていただきました。

質問タイムを取ったり、動画を見せていただいたりして分かりやすくお話していただきました。

最後には生徒が個別に質問に行くなど有意義な時間となりました。

シスメックスの吉田様による課題研究に関する講義の実施!!

3月6日(月)、理数探究類型1年生を対象に、課題研究に関する講義を行いました。

講師としてシスメックス株式会社の取締役 常務執行役員 吉田 智一 氏にご来校いただき、「社会課題をどのように研究テーマに展開し、課題設定、検証へと進めていくのか」というテーマでお話をいただきました。

シスメックス株式会社が実践した社会課題に向けた企業研究事例(新型コロナパンデミックで考えたことなど)を取り上げ、課題解決のために何を考え、どのような予測を立てて取り組んだのかなど具体的に教えていただきました。

研究(課題解決)をしていくうえで、様々な視点から考えることの大切さ、やっていることが「社会の役に立つ!!」と思って取り組めるか、きれいに進む研究はなかなか無いということなど、来年度の生徒たちの課題研究につながる盛りだくさんの内容でお話いただきました。

最後には、こういう講義を聴いた後に質問するときのコツも教えていただくなど、生徒たちも興味深々な様子で、有意義な授業となりました。

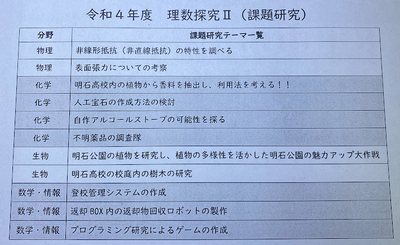

2月10日、理数探究類型課題研究校内発表会で、1年間の研究成果を披露!

2月10日(金)5・6校時に、課題研究校内発表会を開催しました。

課題研究は、理数探究類型2年生が1年間、週1時間の「理数探究Ⅱ」の授業で取り組んできたものです。週1時間では到底足りず、放課後に残って実験やスライド作成を行いました。

各班、持ち時間5分~7分で、スライドを用いて熱心に研究発表をプレゼンテーションしました。発表後は、熱い質疑応答が行われました。

課題研究のレベルは年々向上し、今年はどの班の研究も内容が深く高レベルでした。

発表の様子

1 数学・情報 プログラミング研究によるゲームの作成 |

2 物理 表面張力についての考察 |

3 化学 不明薬品の調査隊 |

4 化学 自作アルコールストーブの可能性を探る |

5 数学・情報 返却BOX内の返却物回収ロボットの製作 |

6 化学 明石高校内の植物から香料を抽出し、利用法を考える!! |

7 数学・情報 登校管理システムの作成 |

8 生物 明石公園の植物を研究し、

|

9 物理 非線形抵抗(非直線抵抗)の特性を調べる |

10 生物 明石高校の校庭内の樹木の研究 |

11 化学 人工宝石の作成方法の検討 |

全体の様子

理数探究類型1年生の生徒も参加。的確な質問も多く出されました。

最後に、九州工業大学の 木村 智志 先生から指導助言を頂きました。

高企連携授業を行いました!!

2月3日(金)5,6限、理数探究類型1年生を対象に高企連携授業を行いました。

講師としてハリマ化成株式会社の中西研介氏から、企業における開発研究について講義していただきました。

はんだペーストをどのように使うのか実演して見せていただき、代表生徒も実際に体験しました。研究開発はうまくいかないことが多いが、新しいことにチャレンジすることの楽しさや、失敗しても人や社会に役立つモノづくりができたときの面白さが魅力だと語っておられました。

電子部品や材料の実物を見せていただき、生徒たちも興味深々な様子で、有意義な授業となりました。

課題研究指導助言

大阪大学全学教育推進機構の山口和也教授に、本校理数探究類型2年生課題研究の指導助言をいただきました。山口教授には、来校いただき直接の指導助言を1回、リモートでの指導助言を3回、合計4回に渡って指導していただきました。各課題研究班の発表を見ていただいた後、多くの質問・指摘を受けた生徒たちは、最終発表に向けてさらに資料の改善や発表の仕方の工夫に取り組んでいました。

理数探究類型2年生が「サイエンスフェアin兵庫」に参加!!

1月29日(日)に開催された「サイエンスフェアin兵庫」に、課題研究を行っている2年理数探究類型の人工宝石班のメンバー3人がポスター発表で参加しました。

ポスターの作成から発表まで、初めての経験であったため準備の段階では四苦八苦しましたが、本番は堂々と発表し、質問にもしっかりと答えてやり遂げることができました。

他校の生徒の発表を聞いたり、スーパーコンピューター「富岳」の施設見学をしたり様々な経験ができました。

来週末に行う課題研究の校内最終発表に向けて、大いに自信をつけた1日となりました。

探究活動に関する講義を行いました!!

1月27日(金)、理数探究類型1年生を対象に探究活動に関する講義を行いました。

九州工業大学 から 木村 智志 先生にお越しいただき、「探究活動と進路の関係」というテーマを中心に、なぜ探究活動をするのか?探究活動がどのように進路につながるのか?というお話を、society5.0の時代に向けての視点などからしていただいたり、研究発表におけるスライド作成について、科学プレゼンテーションにおける聴衆の役割など様々なアドバイスをしていただいたりしました。

講義の途中では生徒がタブレットでQRコードを読み取り、Google formsで回答をしながら進めるなどのワークもあり、生徒たちは自分の意見をしっかりと考えて送信していました。

これから具体的に探究活動を進めていく1年生にとって良い時間となりました。

プレゼンテーションに関する講義を行いました!!

1月20日(金)の6限目、理数探究類型1年生を対象にプレゼンテーションに関する講義を行いました。

日本プレゼンテーション教育協会の代表理事 西原 猛 様にお越しいただき、

「実は間違ってた!? 正しいプレゼン3つのルール」

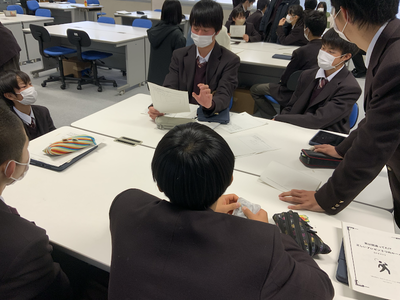

というテーマで、課題研究やその発表などに取り組んでいく生徒たちに対して講義していただきました。話をするときに意識すること、スライド作成時に気をつけることなど、グループワーク(演習)を取り入れながらの講義で、今後の活動に活かしてほしい内容がたくさんありました。

講義終了後も、人前で話をすることが苦手な生徒からの質問などに丁寧に答えていただき大変有意義な講義となりました。

「研究者にズームイン」に参加しました!!

1年理数探究類型クラスの5名が理化学研究所を訪問しました。高校生が研究者にインタビューし、記事にまとめる理化学研究所 生命機能科学研究センターのweb企画「研究者にズームイン」に参加し、高校生の目線から研究者を紹介します。今回、インタビューさせていただいたのは、象徴概念発達研究チームの入來篤史(いりきあつし)チームリーダーで、生徒の質問に回答いただいただけでなく、研究者としての心構えや、これまで行ってきた体験談など有意義なお話をしていただきました。質問の準備、訪問、インタビューを通して、生徒たちの興味関心をさらに深めることができました。

冬季実験講座を行いました!!

2学期の終業式後、理数探究類型の2年生が物理と化学の2分野に分かれて実験講座を行いました。

物理分野では「波の進む速さを調べる」、化学分野では「酸化還元滴定」のテーマで実験を行いました。

物理分野では、波の進む速さを計算値で出した後、2種類の実験により実験値を出し、比較・考察などを行いました。定常波を作る職人のような生徒が現れるなど、厳しい寒さの中、身体を動かしながらの実験にもなりました。

化学分野では多くの実験器具を使用し、正確に薬品を調整したり、目盛りを読む実験操作を行いました。得られた結果から与えられた薬品の濃度を計算し、考察を行いました。手順の多い実験ですが、生徒は熱心に取り組んでいました。

リサーチフェスタに参加しました

12月18日(日)、課題研究に取り組む理数探究類型の生徒が、オンラインでリサーチフェスタに参加しました。

リサーチフェスタは甲南大学が主催、兵庫県教育委員会等が後援しています。文系・理系を問わず、高校生と大学生、大学院生が自分たちの「研究」「調査」「活動」について発表、議論するイベントです。

午前は、10分間の発表・質疑応答を2回行いました。

午後は、10分間の発表を3回行い、審査員や参加者による審査を受けました。自分の発表以外の時間は、面白そうな発表を視聴したり、割り当てられた審査を熱心に行いました。

オンラインでの発表には慣れていない部分もありましたが、他の発表に質問をしたり、自分の発表に対する質問に一生懸命答えたりして、充実した時間を過ごしました。

京都大学学びコーディネーターによる出前授業の実施

12月8日(木)の期末考査最終日の午後、理数探究類型1,2年生を対象に京都大学学びのコーディネーターによる出前授業を行いました。

この事業は京都大学が高大接続、高大連携活動の一環として全国的に展開している学びコーディネーター事業で、大学院生などの若い研究者に講義をしていただけるということで、本校では毎年利用させていただいています。

「人工太陽がエネルギー問題を解決する!?」というテーマで、エネルギー科学研究科の武藤幹弥氏に講義をしていただきました。人工太陽とはどういうものなのか?実現に向けての課題は?人工太陽がなぜエネルギー問題を解決するのか?などの内容について、高校生相手でもとても分かりやすい丁寧なお話をしていただきました。

生徒もとても興味をもち、全体の講義が終わってからも約1時間、生徒の質問にも対応していただき大変有意義な講義となりました。

数学・理科甲子園2022に出場しました!!

10月29日(土)に甲南大学岡本キャンパスの講堂で開催された数学・理科甲子園2022(科学の甲子園全国大会兵庫県予選)に理数探究類型の生徒6名(2年生4名、1年生2名)が出場しました。

昨年度は工事中で使用できず、別会場での開催でしたが、新しく完成した屋根の下、午前中は予選、午後から本選、決勝が行われました。

予選は個人戦(3名)と団体戦(3名)があり、数学、理科の思考力を問う問題を制限時間内に解いていきます。個人戦は厳しい戦いとなりましたが、団体戦は健闘を見せ、上位進出校と対等の戦いをしてくれました。

惜しいところで連続しての本選出場(上位13校)を逃しましたが、楽しみながら問題を解き良い経験となりました。

また、ボランティアスタッフとして5名の生徒が自主参加し、大会運営に尽力してくれたことに本当に感謝しています。来年こそ、本選出場権奪回を目指してリベンジします!!

高大接続推進事業(神戸大学)オンライン講義を行いました!!

10月18日(火)の午後、理数探究類型2年生を対象に高大接続推進事業として神戸大学大学院保健学研究科の三好先生を講師に高大連携授業をオンラインで実施しました。

三好先生には「臨床検査技師ができること」というテーマで、お話をしていただきました。

科学的な数値に基づく客観的で信頼性の高い生体情報を提供する臨床検査技師の仕事は不可欠であり、臨床検査が果たす役割の重要性や、臨床検査に限らず幅広い視点から講話を伺うことができ、貴重な時間となりました。

参加生徒の中には看護医療系大学への進学希望者もおり、最後には質問をするなどして終了しました。

明石公園のあり方を巡って、明石市のプロジェクトチームが、理数探究類型の研究班の意見を聴取

明石市のプロジェクトチームが明高生の意見聴取

樹木伐採などで揺れる明石公園について、運営の在り方を検討する明石市のプロジェクトチームが、7月19日、明石高校を訪れ、理数探究類型の明石公園の植物研究班のメンバーの意見を聴取しました。

神戸新聞7月20日付

明石市が聴取した意見を公開

この度、明石市のプロジェクトチームが、聴取した意見を取りまとめ、明石市のホームページ上で公開しました。

- 明石公園に関するプロジェクトチーム

- ヒアリング内容(PDF)

そのうち、明石高校理数探究類型研究班の意見は、以下の通りです。(「ヒアリング内容(PDF)」から、許可を得て引用)

明石高校 理数探究類型 (7/19 75 回生 7 名 76 回生 2 名)

- 石垣の保護や景観のために伐採が必要なことは理解できなくはないが、切りすぎたことによる弊害があると感じている。(貴重種への影響、生態を変えてしまう、樹木の伐採により昆虫が減ることにより、虫好きな子どもたちの楽しみが減るなど)

- 今回自分たちはこの研究をしたことで、明石公園の樹木や植物の大切さに気付けた。大多数の人はそれに気付いていないので伐採に興味を持たない。伐採が絶対にだめだとは言い切れないが、伐採を止めるためには、明石公園の植物の魅力を伝えていく必要があると感じた。

- 伐採は残念なことだと思うが、この問題があったからこそ、自分たちの研究を通じて明石公園の自然の魅力を伝える機会になった。

- 公園の施設を整備するために、どんどん樹木が伐採されるのは悲しい。

- 市民の反対の声もある中で、公園のリノベーションのために、このようにたくさんの樹木が伐採されてしまったのは悲しいことだと思う。リノベーション計画の中に自然環境の要素を入れてほしい。

- 子どもたちが自然を学べる場として、このように樹木を伐採してしまうことは良くないことだと思った。

- 研究の中でも①千畳芝東側の子どもの小川周辺、②桜堀周辺、③石垣の南の園路と西のエリア、④藤見池周辺の4つの野草保護・観察エリアを提案しており、このエリアは明石公園の自然の中でも特に重視している。

- 水辺の環境や子どもの村(緑の中で遊べる環境)が魅力的と感じた。

【今後明石公園に期待すること】

- 安全に自然を学べる環境にしてほしい。

- 市民の意見をできるだけ取り入れて、多くの人に愛される公園にしてほしい。

- 安全に遊べる、自然いっぱいの公園であってほしい。

- 植物、スポーツ、史跡どの面においても自慢できる公園になってほしい。

- 植物の保全と景観を両立させてほしい。

- 身近にあり、大きくてスポーツ施設もあり、非常に便利な公園である。さらに、「自然も豊か」という要素がプラスされることで、より色々な人が行きたくなる公園になると思うので、「自然」の要素も増えるといいと思う。

- 今後も多くの種の植物を保護し、さらに子どもたちが楽しく安全に遊べる公園であってほしい。

- 多様な植物を大事にし、さらにそれらに触れられる場として続いてほしい。

- 自然だけでなく、運営にあたっては、片方だけの意見が通らない仕組みが必要。両方の意見でしっかり話し合いをし、すり合わせをして運営を進めていける公園がいいと思う。

神戸大学との高大連携特別講義

7月22日(金)「神戸大学との高大連携特別講義」

本校生が、大学の雰囲気に慣れ親しむとともに、将来の進路選択に資する目的で神戸大学と連携して実施する「高大連携特別講義」に参加しました。国際人間科学部では「生活文化とランドスケープの形成」、医学部では「細胞の運命を操る技術の基礎と応用」、工学部では「沸騰で冷却する技術」など、学部毎に講義テーマが設定され、生徒は文系・理系を問わず、4学部の講義を各1時間受けました。大学での学びにふれる貴重な機会となりました。

小学生と一緒に、明石公園の樹木に銘板を取り付ける取り組み大成功!!

神戸新聞7月27日付

小学生教室を実施

7月26日(火)、明石高校の小学生教室の一環として、小学生と一緒に手作りの銘板を明石公園の樹木につける取り組みを実施しました。

取り組んだのは、明石高校理数探究類型2年生で、生物の課題研究を選択している12人の生徒です。現3年生が、昨年度に取り組んだ研究を引き継ぎました。明石公園の豊かな自然を活かし、明石公園を学びの場にしようという研究の提言の実現を目指した取り組みの一環です。

当日は、5家族12人の保護者・小学生が参加。11人の高校生と教諭2名、市民の方2名が参加しました。

準備がんばった!

市民の方や教諭と一緒に、明石公園二の丸・東の丸エリアのフィールドワークを行い、102本、19種類の樹木をアプリに登録。その中で数の多い12種類の樹木についての解説スライドを作成しました。

また、銘板の板は、明石公園を管理している園芸・公園協会が、桜の剪定ででた枝を丁寧に切り出したものを提供して下さいました。明石高校で、生徒たちが、乾燥、研磨、ニス塗り、金具付けを行いました。

まずはお勉強

まず、準備してきたスライドで、数の多い12本の樹木について学習。その後、独自開発したアプリの学習機能を使って、その12本の樹木の特徴を考えながら、名前を覚えました。

銘板に木の名前を書く

そして、銘板にマジックで割り当てられた樹木の名前を書きました。小学生の大胆な筆致には感心しました。イラストを添えたり、色を変えたり、縁取りをしたり、自分たちで考えて、かわいい銘板を完成させました。他の参加者も、記念に1枚ずつ銘板に書き込みをしました。

木さがしゲームをしながら銘板を木に取り付ける

いよいよ、木さがしゲームをしながら、できあがった銘板を木に取り付けます。独自アプリに登録された位置情報をGoogleマップで表示、木の場所を探します。記念撮影をして、いざ、出発!!目的の木の周辺に来たら、写真と見比べて、目的の木を探し、銘板を取り付けました。

力を合わせて41枚の銘板を取り付け!

みんなで力を合わせて、41枚の銘板を取り付け、予定通りの時間に終了しました。

以下は、参加した人の感想です。

感想文

高校生の説明について

- 子どもにわかりやすい言葉を使ってくれてると感じました。(保護者)

- わかりやすく、やさしく、教えていただきました。(保護者)

- 一生懸命でとてもよかったです。わかりやすかったです。(保護者)

- はきはきと発表しており、聞きやすかった。(一般)

独自アプリについて

- ゲームで学んだ後、実物を見れたり、写真と見比べながら実物を探したりできたので、楽しみながら、興味を深めることができました。(保護者)

- ゲームみたいに面白かった。木のしゅるいがわかってうれしかった。たのしかった。(小学生)

- なかなか樹木の名前が主得られなかったのですが、アプリで繰り返し、特徴を知って行くと、だんだん分かるようになりました。すごく面白いアプリだと思います。(一般)

- 今ドキ感があって楽しかったです。(保護者)

- アプリを使って位置を見ることができて、すごく探しやすかった。あと何分なども出ていて、わかりやすかった。クイズは、仲を深めるにもとてもよかった。(高校生)

- とてもわかりやすく、びっくりしました。クイズになっていて、遊び感覚の中で、樹木の名前が分かり、とてもよかったです。

- 全問せいかいできてうれしかった。アプリが木をさがすのをできるなんてしらなかった。(小学生)

- 地図を使って木を探せるようになっていて、探検のようで楽しかった(高校生)

取り組み全般について

- 名札をつける際も、先生方がどなたか一人は近くにいて、安心して時間を過ごすことができました。樹木に名札をつけれる体験などめったにできず、また一生残るものでしたので、参加できてよかったです。(保護者)

- 木についてあまり気にとめてませんでしたが、今日少し学んだことで、興味を持つことができました。自然に触れながら、身体も頭も使えて、すごくよかったです。(保護者)

- せつめいがわかりやすいので、またきたいと思っています。とってもたのしかったです。(小学生)

- とても暑かったけど、外で樹を探すために(小学生が)走っていたり、木以外の虫やキノコにも興味を持ってくれていたので、良かった。特にドングリに興味を持ってくれて、絵を描いたりして遊んでくれたので、やってよかったと感じました。(高校生)

- 3時間があっと言うもに感じるほど、バランスよく工程が時間配分されており、子どもも無理なく楽しめました。また、秋、ドングリの生長を見に来たいと思います。(保護者)

- 小学生と一緒に活動をして、だんだんと仲が良くなっていったし、沢山お話ができて楽しかったです。最初は木の名前が分からなくても、分かるようになると笑顔で教えてくれてうれしかったです。名札を作っているときも楽しそうにしていて、自分も楽しくなりました。(高校生)

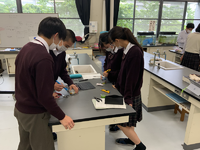

理数探究類型夏季実験講座

7月21日(木)、理数探究類型2年生を対象として夏季実験講座を実施しました。今後の課題研究のための基本的な実験方法・考察の仕方を学ぶことを目的としています。

生徒たちは、科学分野と生物分野の2種類の講座を受講し、班単位での実験、結果の整理と考察、レポート作成を行いました。

2学年 理数探究クラス 課題研究テーマ決定(仮)!!

2学年の理数探究類型クラスの生徒が1学期に課題研究のテーマ検討・予備実験などを行い、現段階でのテーマが決定しました!!

これから本格的な研究が始まっていくので、どのように発展していくのか楽しみです。乞うご期待を!!

2学年 理数探究クラス 今年度も課題研究頑張っています

今年度も本校2学年・理数探究クラスが課題研究に取り組んでいます。

物理、化学、生物、数学・情報の5グループに分かれ、さらに各生徒が興味・関心のあることからテーマを設定し、情報収集や基礎実験、モノづくりからスタートしています。

これから研究がどのように進んでいくかお楽しみに~!!

(今月末には、現段階での研究テーマが確定するのでHPにアップ予定です)