| メニュー(スマホで閲覧時) | English |

理探ニュース

2月10日、理数探究類型課題研究校内発表会で、1年間の研究成果を披露!

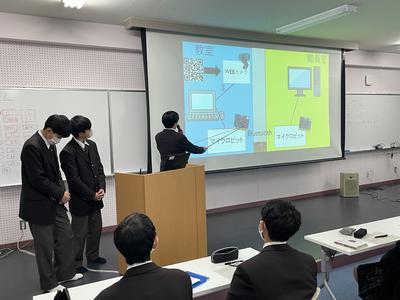

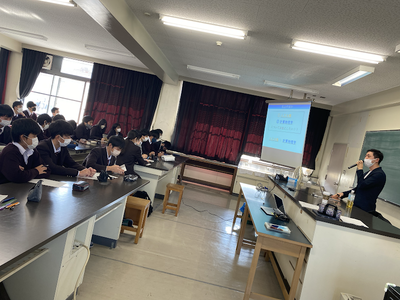

2月10日(金)5・6校時に、課題研究校内発表会を開催しました。

課題研究は、理数探究類型2年生が1年間、週1時間の「理数探究Ⅱ」の授業で取り組んできたものです。週1時間では到底足りず、放課後に残って実験やスライド作成を行いました。

各班、持ち時間5分~7分で、スライドを用いて熱心に研究発表をプレゼンテーションしました。発表後は、熱い質疑応答が行われました。

課題研究のレベルは年々向上し、今年はどの班の研究も内容が深く高レベルでした。

発表の様子

1 数学・情報 プログラミング研究によるゲームの作成 |

2 物理 表面張力についての考察 |

3 化学 不明薬品の調査隊 |

4 化学 自作アルコールストーブの可能性を探る |

5 数学・情報 返却BOX内の返却物回収ロボットの製作 |

6 化学 明石高校内の植物から香料を抽出し、利用法を考える!! |

7 数学・情報 登校管理システムの作成 |

8 生物 明石公園の植物を研究し、

|

9 物理 非線形抵抗(非直線抵抗)の特性を調べる |

10 生物 明石高校の校庭内の樹木の研究 |

11 化学 人工宝石の作成方法の検討 |

全体の様子

理数探究類型1年生の生徒も参加。的確な質問も多く出されました。

最後に、九州工業大学の 木村 智志 先生から指導助言を頂きました。

高企連携授業を行いました!!

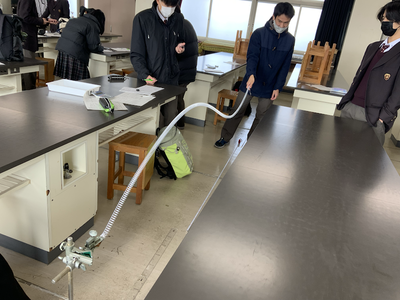

2月3日(金)5,6限、理数探究類型1年生を対象に高企連携授業を行いました。

講師としてハリマ化成株式会社の中西研介氏から、企業における開発研究について講義していただきました。

はんだペーストをどのように使うのか実演して見せていただき、代表生徒も実際に体験しました。研究開発はうまくいかないことが多いが、新しいことにチャレンジすることの楽しさや、失敗しても人や社会に役立つモノづくりができたときの面白さが魅力だと語っておられました。

電子部品や材料の実物を見せていただき、生徒たちも興味深々な様子で、有意義な授業となりました。

課題研究指導助言

大阪大学全学教育推進機構の山口和也教授に、本校理数探究類型2年生課題研究の指導助言をいただきました。山口教授には、来校いただき直接の指導助言を1回、リモートでの指導助言を3回、合計4回に渡って指導していただきました。各課題研究班の発表を見ていただいた後、多くの質問・指摘を受けた生徒たちは、最終発表に向けてさらに資料の改善や発表の仕方の工夫に取り組んでいました。

理数探究類型2年生が「サイエンスフェアin兵庫」に参加!!

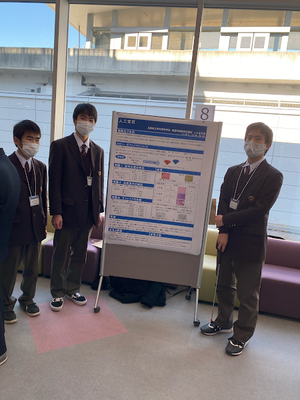

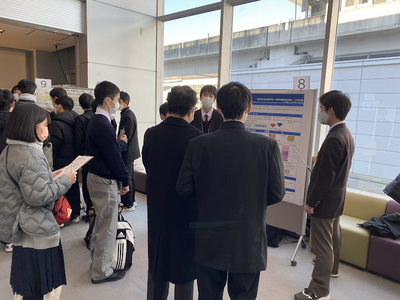

1月29日(日)に開催された「サイエンスフェアin兵庫」に、課題研究を行っている2年理数探究類型の人工宝石班のメンバー3人がポスター発表で参加しました。

ポスターの作成から発表まで、初めての経験であったため準備の段階では四苦八苦しましたが、本番は堂々と発表し、質問にもしっかりと答えてやり遂げることができました。

他校の生徒の発表を聞いたり、スーパーコンピューター「富岳」の施設見学をしたり様々な経験ができました。

来週末に行う課題研究の校内最終発表に向けて、大いに自信をつけた1日となりました。

探究活動に関する講義を行いました!!

1月27日(金)、理数探究類型1年生を対象に探究活動に関する講義を行いました。

九州工業大学 から 木村 智志 先生にお越しいただき、「探究活動と進路の関係」というテーマを中心に、なぜ探究活動をするのか?探究活動がどのように進路につながるのか?というお話を、society5.0の時代に向けての視点などからしていただいたり、研究発表におけるスライド作成について、科学プレゼンテーションにおける聴衆の役割など様々なアドバイスをしていただいたりしました。

講義の途中では生徒がタブレットでQRコードを読み取り、Google formsで回答をしながら進めるなどのワークもあり、生徒たちは自分の意見をしっかりと考えて送信していました。

これから具体的に探究活動を進めていく1年生にとって良い時間となりました。

プレゼンテーションに関する講義を行いました!!

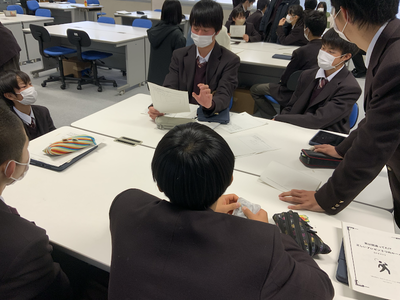

1月20日(金)の6限目、理数探究類型1年生を対象にプレゼンテーションに関する講義を行いました。

日本プレゼンテーション教育協会の代表理事 西原 猛 様にお越しいただき、

「実は間違ってた!? 正しいプレゼン3つのルール」

というテーマで、課題研究やその発表などに取り組んでいく生徒たちに対して講義していただきました。話をするときに意識すること、スライド作成時に気をつけることなど、グループワーク(演習)を取り入れながらの講義で、今後の活動に活かしてほしい内容がたくさんありました。

講義終了後も、人前で話をすることが苦手な生徒からの質問などに丁寧に答えていただき大変有意義な講義となりました。

「研究者にズームイン」に参加しました!!

1年理数探究類型クラスの5名が理化学研究所を訪問しました。高校生が研究者にインタビューし、記事にまとめる理化学研究所 生命機能科学研究センターのweb企画「研究者にズームイン」に参加し、高校生の目線から研究者を紹介します。今回、インタビューさせていただいたのは、象徴概念発達研究チームの入來篤史(いりきあつし)チームリーダーで、生徒の質問に回答いただいただけでなく、研究者としての心構えや、これまで行ってきた体験談など有意義なお話をしていただきました。質問の準備、訪問、インタビューを通して、生徒たちの興味関心をさらに深めることができました。

冬季実験講座を行いました!!

2学期の終業式後、理数探究類型の2年生が物理と化学の2分野に分かれて実験講座を行いました。

物理分野では「波の進む速さを調べる」、化学分野では「酸化還元滴定」のテーマで実験を行いました。

物理分野では、波の進む速さを計算値で出した後、2種類の実験により実験値を出し、比較・考察などを行いました。定常波を作る職人のような生徒が現れるなど、厳しい寒さの中、身体を動かしながらの実験にもなりました。

化学分野では多くの実験器具を使用し、正確に薬品を調整したり、目盛りを読む実験操作を行いました。得られた結果から与えられた薬品の濃度を計算し、考察を行いました。手順の多い実験ですが、生徒は熱心に取り組んでいました。

リサーチフェスタに参加しました

12月18日(日)、課題研究に取り組む理数探究類型の生徒が、オンラインでリサーチフェスタに参加しました。

リサーチフェスタは甲南大学が主催、兵庫県教育委員会等が後援しています。文系・理系を問わず、高校生と大学生、大学院生が自分たちの「研究」「調査」「活動」について発表、議論するイベントです。

午前は、10分間の発表・質疑応答を2回行いました。

午後は、10分間の発表を3回行い、審査員や参加者による審査を受けました。自分の発表以外の時間は、面白そうな発表を視聴したり、割り当てられた審査を熱心に行いました。

オンラインでの発表には慣れていない部分もありましたが、他の発表に質問をしたり、自分の発表に対する質問に一生懸命答えたりして、充実した時間を過ごしました。

京都大学学びコーディネーターによる出前授業の実施

12月8日(木)の期末考査最終日の午後、理数探究類型1,2年生を対象に京都大学学びのコーディネーターによる出前授業を行いました。

この事業は京都大学が高大接続、高大連携活動の一環として全国的に展開している学びコーディネーター事業で、大学院生などの若い研究者に講義をしていただけるということで、本校では毎年利用させていただいています。

「人工太陽がエネルギー問題を解決する!?」というテーマで、エネルギー科学研究科の武藤幹弥氏に講義をしていただきました。人工太陽とはどういうものなのか?実現に向けての課題は?人工太陽がなぜエネルギー問題を解決するのか?などの内容について、高校生相手でもとても分かりやすい丁寧なお話をしていただきました。

生徒もとても興味をもち、全体の講義が終わってからも約1時間、生徒の質問にも対応していただき大変有意義な講義となりました。