| メニュー(スマホで閲覧時) | English |

理探ニュース

数学・理科甲子園2023に出場しました!!

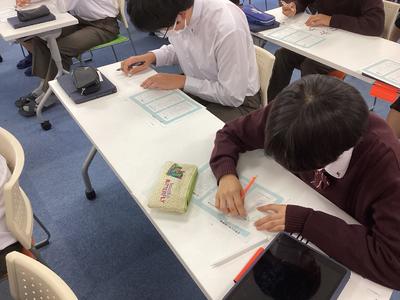

10月28日(土)に甲南大学岡本キャンパスの講堂で開催された数学・理科甲子園2023に理数探究類型の生徒6名(2年生2名、1年生4名)が出場しました。

午前中は予選、午後から本選、決勝が行われました。

予選は個人戦(3名)と団体戦(3名)があり、数学、理科の思考力を問う問題を制限時間内に解いていきます。

本年度は個人戦・団体戦ともに厳しい戦いとなりましたが、最後まであきらめない姿を見せてくれました。

例年より1年生の参加が多かったので、この経験を活かして来年こそ、本選出場を目指してリベンジします!!

令和5年 高企連携授業(株式会社 モリサワ)

令和5年10月27日(金)5.6限目に、1年理数探究類型37名を対象に高企連携授業を行いました。

講師として株式会社モリサワの岡繁樹さん、木村卓さん、井上芽久美さんにお越し頂き「フォントをつくるといういう仕事」について講義していただきました。

スマホの文字や、駅構内の電子掲示板、商品のパッケージやミュージシャンのミュージックビデオなど日常的に何気なく目にしていた、自分たちが初めて聞くフォントの世界に引き込まれていました。

フォントデザイナーの方に文字がどのように作られていくのか実演して見せていただき、パソコンで一文字一文字手書きで作成されていることに驚いている様子でした。生徒たちも実際に文字のデッサンを体験しながら、一画ずつ線の太さが違ったり、特徴があったりと改めて気づくことがたくさんあったようで、有意義な授業となりました。

100周年記念イベント「校庭の樹木に銘板をつけよう!」

10/13(金)の午後、本校創立100周年を記念して「校庭の樹木に銘板をつけよう!」というイベントを行いました。

昨年度末からこのイベントのために、美術科有志と理数探究類型クラス生物班の生徒が共同で樹木銘板を作成し、準備を進めてきました。当日は、同窓会役員の方や放送部の生徒なども参加し、神戸新聞にも取材していただきました。

初めに、本校OBの担当教員から45年前の卒業アルバム写真との比較をしながら、樹木はずっと学校や生徒を見届け続けているという話や、なぜ今このような形で樹木が存在しているのかなどのエピソードについて話をしてもらいました。

その後、独自作成の位置情報アプリを使用しながら、見事な銘板が校内様々な場所にある樹木に取り付けられました。

次の100年に向けて、樹木は銘板と共に生き続けていきます!!

課題研究中間発表会を実施しました!!

10月6日(金)の午後、2年生の理数探究類型生徒が課題研究中間発表会を行いました。

物理・化学・生物・数学・情報の5分野の中から興味のある分野に所属し、4月から研究を進めてきました。

経験の少ない研究発表で緊張してしまう場面も少し見られましたが、ここまでやってきた成果、今後どのようにつなげていくのかをしっかりと発表してくれました。まだまだ中間地点、これからの成長に期待しています!!

今年度の研究テーマ一覧(10/6 現在)

・物理 世界一の紙飛行機を目指して

・化学 牛乳プラスチックの製作の検討

自作石鹸による汚れの落ち方

人工鉱物

・生物 明石公園のドングリの研究

・数学 巡回セールスマン問題について

・情報 登校管理システムの制作

食堂のweb予約システムの制作

令和5年高大連携講座(神戸大学)

令和5年9月27日、高大連携講座として神戸大学工学部建築学科の水島先生にお越し頂き、2年理数探究類型を対象に特別講義を頂きました。

非常にわかりやすく興味惹かれる資料をもとに前半は神戸大学や工学部、建築学の概要をお話しいただきました。

建物の構造や建築物を建てるにもたくさんの人が関わっていることを強調されていたのが印象的でした。

後半は水島先生の専門にまつわる建築物の強度やそれを測る実験についてもお話頂き、生徒は乾いた「パスタ」を用いて曲げてみたり引っ張ってみたりしながら、物質にどのように力がかかるか、どのように折れるかを熱心に観察していました。

令和5年夏季実験講座(2年)

7月21日(金)に2学年理数探究類型生徒が参加して夏季実験講座を行いました。今年度は2班に分かれて、「化学実験」と「物理実験」の2講座を入れ替えて受講しました。「化学実験」講座では、硝酸鉛(Ⅱ)等劇物の取り扱い方と電子天秤、メスシリンダー、試験管等の操作法を実践的に学びました。「物理実験」講座では、金属の比熱を測定し、金属の種類を推定するという実験を行いました。暑い中、生徒はそれぞれ真剣に取り組んでいました。

高大連携授業(甲南大学)を実施しました!!

5月11日(木)の6、7限に理数探究類型生徒(1年生)対象の高大連携授業を実施しました。

甲南大学フロンティアサイエンス学部の甲元教授に来ていただき、「理数系で学ぶ」というテーマでお話をいただきました。

「シマウマのたてがみは白?黒?」みんな見たことはあるはずだけれど、じっくり観察していないとわからない。しっかりと観察し、考えることによって色々なものが見えてくるという、ハッとさせられるようなわかりやすい例えを交えながら、理数系で学んでいく際に必要な姿勢や考え方について話していただきました。

生徒たちも積極的に発言をするなど有意義な時間となりました。

明石高校の桜の360°画像

Post from RICOH THETA. #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

明石高校には、課題研究の為に360°カメラが導入されています。上の写真は、3月31日と3月8日に撮影した校内の樹木の360°写真60数枚の一枚です。

画像をクリック(タップ)してドラッグすると、グルグル回すことができます。

本来は、昨年度の理数探究類型2年生生物班の課題研究の総仕上げとして、Google Street Viewにアップロードして、明石高校の樹木のバーチャルツアーを作る予定でしたが、その作業をするためのGoogle Street View アプリが、3月でサポートが終了してしまい、現時点では、Google Street Viewに360°画像をアップロードする方法が見つかりません。

そのうち、新しい方法が公開されると思いますが、とりあえず、1枚をRICHOのホームページにアップし、ここでシェアします。

高大連携授業(甲南大学・西方教授)を行いました!!

3月17日(金)、理数探究類型の1年生を対象に、甲南大学フロンティアサイエンス学部の西方敬人教授を講師に迎えて今年度最後の高大連携授業を実施しました。

「ヒトの身体の未知な部分~免疫を例として~」というテーマでお話をしていただき、色々な組み合わせでヒトの免疫機能はできていることなど、高校の授業ではなかなか学習しない内容などについても教えていただきました。

質問タイムを取ったり、動画を見せていただいたりして分かりやすくお話していただきました。

最後には生徒が個別に質問に行くなど有意義な時間となりました。

シスメックスの吉田様による課題研究に関する講義の実施!!

3月6日(月)、理数探究類型1年生を対象に、課題研究に関する講義を行いました。

講師としてシスメックス株式会社の取締役 常務執行役員 吉田 智一 氏にご来校いただき、「社会課題をどのように研究テーマに展開し、課題設定、検証へと進めていくのか」というテーマでお話をいただきました。

シスメックス株式会社が実践した社会課題に向けた企業研究事例(新型コロナパンデミックで考えたことなど)を取り上げ、課題解決のために何を考え、どのような予測を立てて取り組んだのかなど具体的に教えていただきました。

研究(課題解決)をしていくうえで、様々な視点から考えることの大切さ、やっていることが「社会の役に立つ!!」と思って取り組めるか、きれいに進む研究はなかなか無いということなど、来年度の生徒たちの課題研究につながる盛りだくさんの内容でお話いただきました。

最後には、こういう講義を聴いた後に質問するときのコツも教えていただくなど、生徒たちも興味深々な様子で、有意義な授業となりました。