特色ある教育活動

1年次「産業社会と人間」クロスカリキュラム探究①

10月10日(金)、1年次「産業社会と人間」において、今年度のクロスカリキュラム探究がスタートしました。クロスカリキュラム探究では、一つのテーマを複数教科の視点から学ぶことで、多角的な考え方を育てます。

今年度は、生徒たちが全9ゼミに分かれ、「地域のSafety Coreとしての学び」をコンセプトに、地域と連携した探究活動に取り組みます。地域が抱える実際の課題に向き合い、関連機関の方々と協働しながら学びを深めていきます。

初回となる導入授業では、ゼミごとのテーマ紹介が行われ、生徒たちはこれからの活動への期待を膨らませていました。

今年度の9つのゼミテーマはこちらです。

① 避難と暮らし~ゾーニングについて学ぼう~

② タコラッチで避難所を快適に!

③ 高齢期における幸せな暮らし~私たちにできることとは?~

④ 須磨アルプスを発信しよう!

⑤ 食と生活と自然から須磨の海の未来を考える

⑥ 平家物語から紐解く、須磨

⑦ 里山改造計画

⑧ 小学生に「防災・災害」を伝える

⑨ SMTクロカリ Report

1年次「産業社会と人間」職場訪問全体発表会

10月3日(金)に、職業研究の全体発表会があり、体験した職場ごとの発表で選出された代表者21名が、1年次生全体の前でプレゼンテーションを行いました。

発表者は、様々な職場で感じ、学んだことから自分の職業観の基盤を作り上げ、堂々としていました。スライドや声の抑揚など自分の気づきを言葉にして、自分の経験を皆に分かりやすく伝える工夫をしており、聞いている生徒も良い刺激をたくさんもらえたようです。あまり思い通りにいかなかったなと思っている人は、まだ模索中なので当然のことです。他の人の話を聞いて、改めて自分の考えに気づけることも大切な学びです。発表の機会は今後もあるので、今回の経験が全員の今後の活動に活かされることを期待しています。

〈生徒の感想〉

・発表を聞いて、様々な考え方があることを知りました。それぞれがこれから大切にしたいことや進路選択に活かしたいことを明確にしていて良かったです。特に自分と違う意見も受け入れるという言葉が印象に残っていて自分も実践しようと思います。

・自分が発表をしたときには、緊張して周りを見ることが出来なかった。今回の発表では前々からの準備や目標設定が大切だと感じた。一人ひとりがわかりやすく見やすくパワーポイントが工夫されていて、更にそれだけに頼るのではなく、自分の言葉で考えたこと、感じたことを言語化していて素敵だった。

2年次課題研究 全体中間発表会

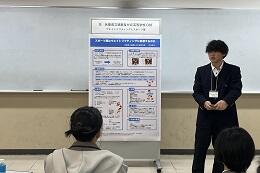

9月18日(木)の5・6限目に、2年次生が課題研究の全体中間発表会を行いました。

昨年は6グループ(系列ごと)に分かれての実施でしたが、今年はより多くの生徒が大学の先生からのフィードバックを得られるよう、10のグループでの発表としました。各ゼミから代表者3名(合計6名)が研究成果を発表しました。

当日は11名の大学の先生方にお越しいただき、専門的な立場からアドバイスや講評をいただきました。

【お越しいただいた大学】(五十音順) ・芦屋大学 ・大阪教育大学 ・神戸市立看護大学 ・神戸芸術工科大学 ・神戸常盤大学 ・園田学園大学 ・兵庫医科大学 ・兵庫教育大学 ・兵庫県立大学・流通科学大学

代表生徒は5分間で研究の途中経過を発表し、その後約5分間の質疑応答を行いました。

質疑応答では、大学の先生方からの的確な質問に答えながら、研究をより良くするためのアドバイスに真剣に耳を傾ける姿が見られました。代表生徒以外の生徒も、自分の研究に置き換えて考えながら真剣に聴いていました。

今回の中間発表会を通じて、生徒たちは自分たちだけでは気づけなかった新しい視点をたくさん得ることができました。2年次生全員にとって、自分の研究を見つめ直し、今後の方向性を修正する貴重な機会となりました。

1年次「産業社会と人間」職場訪問

7月10(木)・11(金)・25(金)の3日間、職業研究の一環として、様々な立場の会社、団体、学校様にご協力を頂いて、職場訪問を実施しました。多方面でご活躍される方々のご好意により、働くことの本質である「社会貢献」「職業人としての在り方」「生き方やキャリア選択」を目の当たりにし、次世代の主役になるための心構えを養うことができました。

本年度は3日間で、23の企業・施設・学校にご協力頂きました。しっかりと事前の調べ学習や折り紙などの創作物を準備して訪問しました。現役で働く方々へのインタビュー、又その働く姿から多くのことを感じ取り、学びました。 多くの方々に頂いた機会としての探究活動を今後の自分自身の糧として、各自の学びの柱に繋げてほしいと願います。

〈生徒の感想〉

・スタッフの方々が声を掛け合い、協力して働く姿が印象的でチームワークの大切さを学びました。又お客さんを第一に考えた心遣いにとても感動しました。私も将来人のために行動し役に立てる人になれるよう、今できることをしっかりこなして成長し、今後の学校生活の中でも協力することを意識し感謝の気持ちを持って行動したいです。

・私が見ていた行動だけでも安全、体調に目を配り優しく声掛けしている場面がたくさんあり、見えない気配りが素敵だと思いました。今回学んだ責任感や気配りの大切さを忘れず、今後の生活でも自分から気を配るよう心掛け、信頼される人になりたいです。こどもの素直さ、無邪気さ、表情全てがとてもかわいく、保育士のやりがいを体験できてよかったです。子ども達の「お姉ちゃん先生」という声や笑顔、もらったものは忘れられない思い出です。

・髪や肌に優しい商品を作っているだけでなく、会社全体でCO2削減を心掛けていることに驚きました。又「お客様に喜んでもらいたい」という思いを持って商品づくりをしている姿を見て、私も将来人の役に立てる人間になりたいと感じることができました。普段何気なく使っているシャンプーやへアケア製品の裏には、たくさんの人の工夫と努力があることに気づけてとても勉強になりました。

・ラジオ番組体験を通して「どのようなことを考えながら話しているのだろう」という疑問を解決することができた。「伝えよう」と意識しているのではなく「伝えたい」と勝手に思うのだと実感した。今後発表で言葉に合った強弱をつけたり感情を込めたりしたいと思う。生放送では臨機応変に対応することが大切だと学んだ。どのような仕事でも臨機応変に対応する力が必要なので、今から身に着けておきたいと感じた。ラジオのようにたくさんの人々に寄り添える考えを持ちたいと思う。

《ご協力頂いた企業・施設・学校》

独立行政法人 国際協力機構 関西センター エムシーシー食品株式会社 オリバーソース株式会社

Japan International Cooperation Agency

(JICA)

神戸市立名谷きぼうの丘幼稚園 コストコホールセールジャパン株式会社 株式会社ナンバースリー

神戸倉庫店

一般社団法人 ことばの道 神戸フィルムオフィス 株式会社M.Lab(ミムラボ)

株式会社ラジオ関西 神戸聖隷福祉事業団 愛生園 神戸市立王子動物園

兵庫県立美術館 神戸地方裁判所 三井住友銀行須磨支店

小泉製麻株式会社 株式会社千代田精機 神戸市立多井畑小学校

兵庫トヨタ自動車株式会社 社会福祉法人 北須磨保育センター 全日本空輸株式会社(ANA)

株式会社 伍魚福 生活協同組合コープこうべ横尾店

1年次 「産業社会と人間」プレゼンテーション講演会

7月14日に、京都芸術大学より吉田大作先生を講師としてお招きして、プレゼンテーション講演会を行いました。 プロダクトデザイン学科クロステックデザインコース准教授、株式会社クロステック・マネジメント代表取締役という現代社会で多才にご活躍されている吉田先生の興味深いお話に、皆夢中になって聞き入っていました。急速に日々変化するリアルな社会において、「自ら学び取って生きる力」が大切だという根本的なことを教えて頂きました。先生がパワーポイントを用いて発表する時に大事にしていることは、「上手に作る」ことではなく「いかにその目的を伝えられるか」という、人として基本的な相手を想う気持ちでした。また機知に富んだ具体例、純粋な好奇心に突き動かされて研究されている先生のお話は終始魅力的であり、生徒たち自身も人に伝えることの醍醐味を肌で感じられました。今後課題研究に向き合う中で、このような貴重な学びを得られたことを、それぞれが各自の色で表現できるように活かしていきましょう。

〈生徒の感想〉

・講演会を聞いて、プレゼンテーションの考え方が大きく変わりました。これまで私はうまく話すことばかりを意識していましたが、「相手にどう伝わるか」が大切だということが印象に残りました。特にプレゼンテーションは「相手の心を動かすもの」という言葉が心に響きました。相手の立場に立って伝えることの大切さを学べた貴重な時間でした。

・プレゼンテーション作成において重要なことは、情報収集だと学び、プレゼンが出来ないということは情報収集が甘く苦手なのではなく知らないだけだということを知りました。自分の経験や他の人の経験を基に対象をよく知ることが大切なのだと思いました。プレゼンの有無に関わらず、色々なことに興味を持ち調べることはとても大切だと思うので、今後習慣づけたいです。

・今回先生に「プレゼント」というキーワードを教えてもらい、正しい入口へ少し扉が開けたと思います。又これまでは発表を終えて自分のことについての反省ばかりしていましたが、反省すべきは相手が自分のさせたかった気持ちになれたかどうかだということ。本番では、目標とした「狙った」届けたい人に、自分のさせたかった気持ちにさせたいです。

比較文化 「流通科学大学での留学生との交流」

6月11日(水)、「比較文化」を受講している生徒が流通科学大学を訪問し、同大学に在籍する6名の留学生と国際交流授業を行いました。流通科学大学の留学生との交流は今年で7年目を迎えます。

今回は、アメリカ、インドネシア、タジキスタン、中国(香港)、ベトナム、ミャンマー出身の6名の留学生と交流しました。グループ形式で、それぞれの「テーマ」に沿って文化や価値観について意見を交換し、活発なディスカッションが行われました。

今回のテーマは、「伝統料理」「学校生活」「自国の有名人」「恋愛観」「魅力的だと思う男性像」など、国や文化を超えて同世代が関心を持ちやすい内容が取り上げられました。最後には、各グループで話し合った内容を模造紙にまとめ、発表を行いました。

生徒達の明るくフレンドリーな姿勢に思わず笑みがこぼれ、新しい環境や人に溶け込む速さに驚き、笑顔で元気に「積極的に知ろう」とする姿勢に担当者も学び、感心することの連続でした。こうした時間が、生徒にとって実り多い経験となっていれば嬉しく思います。

6月14日(土)に開催された友高祭(一般公開)には、交流のあった留学生が訪れてくれました。来校した留学生を迎える生徒たちの笑顔には、再会の喜びがあふれていました。わずかな時間の交流であっても、人と人とのつながりが確かに育まれていることを感じる、心温まるひとときとなりました。

スペイン語

6月3日(火)にスペイン語の授業が行われました。この授業は各務先生が講師を務め、毎週開講されています。今回の授業では、自分の出身地などをスペイン語で相手に伝えるワークに取り組みました。生徒たちが、積極的にスペイン語でコミュニケーションを試みる姿勢が印象的でした。日本語や英語とは異なる文法や発音、表現に戸惑う場面もありましたが、ワークを進める中で徐々に慣れていく様子が見られました。今後のさらなる成長が楽しみです。

比較文化「イランについてのプレゼンテーション」

異文化理解に強い関心を持つ3年生が選択している「比較文化」の授業では、世界のさまざまな国々に触れる機会を大切にしています。1学期のテーマは「イスラム教国」。キリスト教との関わりも視野に入れながら、イスラム圏の国々への理解を深めていきます。

5月の最終週から2週間にわたり、「イラン」について受講生全員が一人ひとり異なるトピックを選び、調べた内容を発表しました。

英語圏の国々については、英語学習を通して自然に知識が増えていきますが、イランについてはなかなか触れる機会が少ないのが現状です。そんな中で、生徒たちは「イラン」をどのように捉えたのでしょうか。

発表された主なトピックは以下の通りです。

イランへの卒業旅行プラン

イランの家の構造・インテリア

イランの高校

イランの災害事情

イランの食文化

イランのお風呂

ラマダンについて など

発表では、自国・日本との比較も意識しながら、「イランにはアメリカのファストフード店はあるのか」「地震が多い日本とイランにはどんな共通点があり、国としてどのように支援に関わっているのか」「ラマダンの本当の意味とは」「日本に暮らすイスラム教徒の子どもや学生は、給食のある学校でどのようにラマダンを実践しているのか」など、興味深い問いが次々と投げかけられました。

インターネットの情報にとどまらず、生徒自身の興味や視点からテーマを深掘りしていく姿は、さすが3年生。友が丘高校総合学科で積み重ねてきた学びの成果が鮮やかに感じられる、実りある時間となりました。

看護とケア「新生児ケア」

5月28日(水)、看護とケアの授業で新生児ケアに関する講義が行われました。講師は、産婦人科で実際に働いている山﨑先生です。この講座では、専門的な知識を学ぶだけでなく、現場の生の声を聞くこともできます。今回は新生児ケアとして、新生児の抱き方やおむつ替え、着替え、体調チェックの方法などを、実践を交えながら学びました。新生児の抱き方やおむつ替えの仕方ひとつとっても、誤った方法では新生児に危険が及ぶことを知り、生徒たちは驚きながらも、真剣に新生児との接し方を学んでいる様子でした。本講座では、新生児ケアだけでなく、さまざまな要看護者への対応の仕方も学びます。今回の学びが今後の授業に生かされるであろうことが、生徒たちの姿から感じられました。

ハングル「テコンドー体験」

5月27日(火)にハングルの講座で、テコンドー体験を行いました。ハングルを担当してくださっている陸先生と、韓国の様々な文化を講義してくださる講師の方々で、この講座は毎週開講されています。今回はテコンドーの体験ということで、突きや蹴りなどの武術的な動きを通して、韓国の文化を学びました。生徒たちは韓国語で返事をしたり、数を数えたりしており、日々の授業の成果が見られました。今後も韓服体験など、韓国文化に触れる機会が数多く用意されているこの講座で、生徒たちが何を学び、どのように成長していくのか楽しみです。

1年次「産業社会と人間」学問分野別講演会

5月30日(金)に17の大学・専門学校から20学部(学問分野)の講師の方々を本校にお招きし、「学問分野別講演会」を行いました。それぞれの興味、関心がある学問や、大学でどんなことを学び、将来どんな職業に繋がるのか、今の大学での学びや講師の先生がその学問を始めたきっかけなどを伺いました。期待や不安が混在する中、様々な学問についての話を伺い、これから長く続く深い学びの道の入口に、それぞれが希望を持って立つことのできた良い機会となりました。

(生徒の感想)

・私は2校の大学の先生の話を聞いて、大学を選ぶ時は高校を選ぶ時と違って、自分の興味があることや好きなことが出来る学校を選んだり、将来の夢を実現するために学校を選んだり、高校以上に幅広い選択ができることを改めて知ることが出来ました。

・教員についての話を聞いて、一人でなんでも解決するのではなく、チームとして他の人と協調性を持つことで互いの足りないところを補って、更に素直に人の意見を受け入れることでより良い自分に成長できるのではないかと思いました。

1年次 「産業社会と人間」職業人講演会

5月16日に、本校の卒業生を含む11名の職業人の方々を講師としてお招きして、「職業人講演会」を行いました。生徒たちは事前学習としてキャリアプランニングの授業で、自分に向いている職業や適性を知り、それぞれの興味がある職業の講師の方々からお話を伺いました。職業の内容に加えて、「働く意義」「魅力や苦労」「コミュニケーションの重要性」「挑戦することの価値」など様々な観点から仕事に向き合える有意義な時間となりました。今回の講演会で、自分の未来を想像して、夢に向かって努力を重ねる第一歩を踏み出すことができたようです。

〈生徒の感想〉

・働いている人の職業について聞くことが初めてで、とても貴重な時間でした。「こだわり」って大事なんだなと思いました。「こんな風になりたい」のように目標があると夢がみつかる。そして、自分自身のやり方が見えてくるなと思ったからです。

・2つのお話を聞いてそれぞれ強い思い入れや願いがあることに気づいた。どの職業も未来のことを見据えて仕事をしていて、海苔を作る人は環境問題が影響しており僕たちも協力しないといけないと感じた。1人では成り立たないということが分かったので、周りのことを考え責任感を持って生活をしようと思った。

ハテナソン講演会

4月25日(金)、1年次の「産業社会と人間」の授業では、京都産業大学より佐藤賢一先生をお招きし、「自ら問いを立てる学び方を実践し、対話するハテナソン授業」と題したワークショップを行いました。

生徒たちは、日常から何気なく浮かんだ「ハテナ」に対して、互いに問いを投げかけ、議論や思考を深めていくといった「問い重ね」と呼ばれるワークを行いました。日常生活に溢れているどんな些細な「ハテナ」でも、問いをぶつけていくことで議論や思考が深まったり、いつもは話さない友達と活動することで、いつもの自分では気が付かない発見に触れ、視野が広がったことを実感できたと思います。

問いが閉じているか開いているかは簡単にはわからないけれども、人、モノとミスマッチが生まれていないかを考えることが大切なことと教わりました。そして「問いの焦点」によって問い自体を掘り下げることで、新しい焦点を見つけることができ、より深く考えることができることを学びました。

また佐藤先生の、ヒトのがん細胞を使った原がん遺伝子サークの研究の様子を動画で拝見しました。気さくな話しぶりの裏側にある探究活動の素晴らしさと先生の偉大さを知ることができて、生徒の興味関心を大いに引き出して頂けた講演会でした。

「with…若き女性美術作家の生涯」映画鑑賞会

3月6日(木)に産業社会と人間の時間で「with… 若き女性美術作家の生涯」を鑑賞しました。本校卒業生である佐野由美さんの生き方をテーマにしたドキュメンタリー映画です。

今年は映画の監督をされた榛葉健監督にもお越しいただき、映画鑑賞の後、講演会をしていただきました。映画が作成されたその後のお話も聞くことができ、生徒たちはそれぞれの感想を持ったようです。佐野さんの生き方・考え方に触れ、自分自身のこれからの指標としてほしいと思います。

〈生徒の感想〉

・私自身、佐野さんのようにたくさんの人から愛されることはきっとないと思う。しかし、周りの人に少しでも愛されるような人生を送りたいと願う。そして、自分自身が生きててよかったと思える日を迎えたい。

・自分で描いた絵を通して、ネパールの人たちとつながるきっかけになったり、佐野さんの絵でたくさんの人が心を動かされたと感じました。

・文化や言葉が違っていても、絵を描くことで人と人がつながることができるということをこの作品を通して感じました。

・自分の好きなことを「役に立たない」と決めつけるのではなく、そこから立ち直って自分の好きなことを極め続けるというのがものすごく大切なことなのではないかと思った。

・人生は一度きりだから、失敗を恐れずに行動することがとても大事だとこの映画を通して学ぶことができました。

・ただ他者を助けることだけでなく、互いに支えあうことの重要性を改めて認識させられました。

42回生 1年次「産業社会と人間」 2分間スピーチ

1月31日(金)、1学年の「産業社会と人間」の授業において、「2分間スピーチ」が行われました。生徒たちは、この一年間で学んだことや気づきを振り返り、2分間にまとめて発表しました。

スピーチの内容は多岐にわたり、成長した点を振り返る生徒もいれば、新たに気づいた自分の課題を率直に語る生徒もいました。それぞれが自分自身と向き合い、この一年の学びを言葉にすることで、さらに理解を深める機会となりました。

この経験を通じて得た気づきや学びを活かし、来年度の課題研究でも大いに成長し、その成果を発揮してくれることを期待しています。今後も学びを深めながら、一人ひとりが自らの目標に向かって歩みを進めてほしいと思います。

〈生徒の感想〉

・今回の発表を通して、今回の反省点をすぐに克服することはできないけど、次にどう活かせるか考えていきたい。

・一年間、一緒に産業社会と人間を学んできて、みんなの考え方が違っていたことに驚いた。

・この発表会を通して、他の皆がどんなことを学び、これからどう活かしていくのかを聞くことができて、共感した部分も多かった。

第23回総合学科発表会

令和7年1月25日(土)、第23回総合学科発表会が開催されました。本発表会は、1年次「産業社会と人間」、2・3年次「課題研究」に加え、さまざまな授業で取り組んできた学習活動の成果を発表する場です。「産業社会と人間」や「課題研究」でお世話になった企業・大学関係者の方々をお招きし、神戸市内の中学校から40名以上の中学生に来校いただきました。

ステージ発表の前半の部では、特色ある授業の成果発表として「保育声楽・器楽演奏・ソルフェージュ」選択生徒によるヴォーカルアンサンブル&ピアノ連弾が披露されました。続いて、1年次「産業社会と人間」より代表者による成果発表、2年次「課題研究Ⅰ」より代表者による体験発表が行われました。

そこから場所を教室に移し、1年次の全グループがクロスカリキュラム探究のポスター発表と、2年次全員による課題研究のポスターセッションが行われました。生徒それぞれが自分自身の学びを他者に伝えるという行為を通して、自信を培ったり、達成感を感じられる体験になったと思います。また、他者の発表を通して、2年次は自分の研究をより深めたいと考えたり、1年次は次年度の課題研究が楽しみになったりと、前向きな意欲を感じることもできました。

授業成果物の展示発表は、セミナールームで行い、生徒たちはポスター発表の間に時間交代で見学しました。多種多様で個性的な成果物が展示されており、総合学科で育まれる個の力を感じる内容でした。

ステージ発表の後半の部では、県立神戸甲北高等学校の生徒をお招きし「総合的な探究の時間」の発表が行われました。本校と同じ総合学科高校として、このような交流・発表の機会を通して刺激をもらうことができました。最後には、3年次「課題研究Ⅱ」より代表生徒による発表が行われ、研究のプロセスはもちろん、発表の仕方やプレゼンテーションのスライドまで、発表を見る人が分かりやすいように工夫されていました。

講師の先生方による講評の中で、学びを深めていくためのポイントとして「多角的に物ごとを見ていく」「意味がある・役に立つということから離れて面白さを見出す」「分からないことを面白がる」というお話がありました。ぜひ今回の発表会の経験を踏まえて、さらに探究していってほしいと思います。

〈生徒感想〉

・今までしてきたことの発表が見られて良かった。自分のポスター発表や他の人の課題研究を通してアドバイスをもらったり、新しい気づきができた良い機会となった。(2年)

・友が丘の生徒がどのようなことに興味関心をもって研究に取り組んでいるのか、またどのような経験や考えに基づいてテーマを決めたのかを聞くのが楽しかった。(2年)

・生徒の努力の成果がよく見られた1日で、特に2年生のポスター発表では、今後の自分に活かせるところが多くあった。来年自分も研究するので、先輩のアイデアを吸収していきたい。(1年)

・いろんな人の発表を聞くことで、新たな発見や知識を得ることができ、考えを深められたので良かったです。2年から始まる課題研究も頑張りたいです。(1年)

〈来場者感想〉

・「総合学科」というだけあって、本当に様々な領域について勉強していらっしゃるのだと感じました。また、学年が上がるにつれて研究のプロセスや導くものがはっきりとしていき、発表の内容や質も著しく向上しているがよく分かりました。この学校の教育プロセスの素晴らしさとそれに応える生徒のみなさんの力は他の学校ではなかなか見られないものだと考えます。(企業・大学関係者)

・実社会では正解のない問題がほとんどで考える力が大切です。こういった総合学科で学んでいることが、社会に出て考える力につながるのではないかと思います。そういった取組が教育の現場でおこなわれているのが見られて本当に良かったと感じました。(企業・大学関係者)

・3年間見てきましたが、毎年違ったテーマで面白い。保護者はもっと見にきたらいいのにと思います。(本校保護者)

・自分があまり目を傾けない部分の研究を行っている人が沢山いてほかの価値観を感じとても面白かったです 。また、研究を通しての発見を深堀することやデータ化し分かりやすくするなど一人一人の個性を感じられて、とても充実した時間を過ごすことが出来ました。(中学生)

オープニング「保育声楽・器楽演奏・ソルフェージュ」ヴォーカル・アンサンブル&ピアノ連弾 開会挨拶

1年次「産業社会と人間」発表

2年次「課題研究Ⅰ」体験発表 1年次「産業社会と人間」クロスカリキュラム探究 ポスター発表

2年次「課題研究Ⅰ」ポスターセッション

県立神戸甲北高等学校 発表 3年次「課題研究Ⅱ」発表

作品展示

講評 閉会挨拶

甲南大学リサーチフェスタ2024

12月15日(日)、本校においてオンライン(zoom)で「甲南大学リサーチフェスタ2024」が行われ、本校から2年次の生徒4名(2組の塚本蓮仁さん、5組の岡崎志穂さん、梶村葵衣さん、松下潮奏さん)が参加し、スライドで課題研究の成果を発表しました。

質疑応答を含めて合計9分の持ち時間で、午前にリハーサル2回、午後に本発表3回、合計5回の発表をやり遂げました。最初はペース配分やパソコンの操作等に戸惑いましたが、回を重ねるごとにコツを掴み、本発表は司会進行・発表ともに上達し、段取り良く場を仕切ることが出来ました。

また、自分の発表を聞いてもらうだけでなく、自分自身も、他校の発表3グループ分の審査に参加しました。4つの観点別の点数付けに迷いながらも、自身が審査員を務めることで客観的に見る力が身についたのではないかと思います。また、積極的に質疑応答に参加する頼もしい姿が印象的でした。16:40に閉会式を迎え,長い1日が終わりました。

〈生徒の感想〉

・他校のみなさんの発表は,表やグラフを使ってわかりやすくまとめていたものが多かったように思います。参考になりました。

・たくさんのアドバイスをもらったので今後の研究に生かして行きたいと思います。

中・高生 探究の集い2024

12月14日(土)、関西学院高等部の西宮上ケ原キャンパスにおいて「中・高生 探究の集い2024」が開催されました。本校からは、4組の高原夏海さんが「コンテスト部門」でスライドを用いた口頭発表、2組の栄田怜央奈さん、竹本栄太さんがオープン部門でポスター発表を行いました。

午後のプログラム「交流会」では、全国各地(北は栃木県、南は高知県)から発表に来た学生の皆さんとともにグループディスカッションを通して親睦を深めることができました。閉会式には関西学院大学の中央講堂に集まり、コンテスト部門の結果発表と表彰式、大学の先生方からの講評とがあり、最後に集合写真の撮影がありました。全国の生徒の皆さんとの交流から多くの刺激を受けた一日となりました。

リサーチ・フェア2024 in 関西学院大学総合政策学部

11月16日(土)、関西学院大学総合政策学部(神戸三田キャンパス)において今年で27回目となる「リサーチ・フェア2024」が開催され、本校から2組の藤岡七海さんが参加しました。

持ち時間25分(発表15分,質疑応答10分)を余すことなく使い、大学の先生方からの質問に丁寧に返答しました。他校の生徒の発表や、関西学院大学総合政策学部の生徒の発表もあり、質疑応答にも積極的に参加するなど充実した1日となりました。

1年次「産業社会と人間」ジブシる(カタリ場)

12月12日(木)、1年次生が「ジブシる」の出張授業を受講しました。

大学生の先輩たちの明るい挨拶で始まった今年度の「ジブシる」では、先輩たちの経験談を聞いていくうちに、初めは緊張していた生徒たちも、次第に打ち解け、楽しそうに先輩たちの話に耳を傾けている姿が多く見受けられました。

先輩の話の中には、自らの悩みと直結する話や、今後の学校生活に活きる話がありました。そこから、勇気をもらったり、今後に向けてのヒントを得たり、中には、これからの生活でがんばりたいことを「先輩」と約束している生徒もいました。

生徒たちから見て身近なロールモデルとして、大学生の先輩たちとふれあい、将来の自分の像とも重ね合わせることができ、大きな刺激になったようです。今回の授業で感じたこと、決意した気持ちを忘れず、それぞれの目標達成のために高校生活を送ってほしいです。

〈生徒の感想〉

・自意識をうまく理解しながら、環境要因を言い訳にせずに、自分を見つめ直していきたいなと思いました。また、人生を楽しく過ごす環境について、私は自分の居場所に執着するのではなく、自分を忘れず、自分の居場所を作っていけるような行動が大切だと気づくことができました。

・これからの人生の中で、やりたいことや将来の目標は、どんどん変わっていくかもしれないし、ずっと変わらないけど、「やってみる、飛び込んでみる」と「自分を知る」ことはどんなことにも言えるので、今後も大切にしていきたいと思いました。

・自分を見つめ直し、振り返り、お話を聞いたことによって、自分では気づいていなかった悩み事に気づけたことや、今まで納得できていなかった考え方を理解することができました。新しい自分になれたようで、今回の時間はすごくいい経験になりました。