カテゴリ:産業社会と人間

1年次「産業社会と人間」クロスカリキュラム探究①

10月10日(金)、1年次「産業社会と人間」において、今年度のクロスカリキュラム探究がスタートしました。クロスカリキュラム探究では、一つのテーマを複数教科の視点から学ぶことで、多角的な考え方を育てます。

今年度は、生徒たちが全9ゼミに分かれ、「地域のSafety Coreとしての学び」をコンセプトに、地域と連携した探究活動に取り組みます。地域が抱える実際の課題に向き合い、関連機関の方々と協働しながら学びを深めていきます。

初回となる導入授業では、ゼミごとのテーマ紹介が行われ、生徒たちはこれからの活動への期待を膨らませていました。

今年度の9つのゼミテーマはこちらです。

① 避難と暮らし~ゾーニングについて学ぼう~

② タコラッチで避難所を快適に!

③ 高齢期における幸せな暮らし~私たちにできることとは?~

④ 須磨アルプスを発信しよう!

⑤ 食と生活と自然から須磨の海の未来を考える

⑥ 平家物語から紐解く、須磨

⑦ 里山改造計画

⑧ 小学生に「防災・災害」を伝える

⑨ SMTクロカリ Report

1年次「産業社会と人間」職場訪問

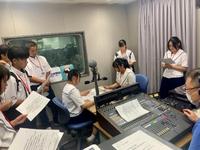

7月10(木)・11(金)・25(金)の3日間、職業研究の一環として、様々な立場の会社、団体、学校様にご協力を頂いて、職場訪問を実施しました。多方面でご活躍される方々のご好意により、働くことの本質である「社会貢献」「職業人としての在り方」「生き方やキャリア選択」を目の当たりにし、次世代の主役になるための心構えを養うことができました。

本年度は3日間で、23の企業・施設・学校にご協力頂きました。しっかりと事前の調べ学習や折り紙などの創作物を準備して訪問しました。現役で働く方々へのインタビュー、又その働く姿から多くのことを感じ取り、学びました。 多くの方々に頂いた機会としての探究活動を今後の自分自身の糧として、各自の学びの柱に繋げてほしいと願います。

〈生徒の感想〉

・スタッフの方々が声を掛け合い、協力して働く姿が印象的でチームワークの大切さを学びました。又お客さんを第一に考えた心遣いにとても感動しました。私も将来人のために行動し役に立てる人になれるよう、今できることをしっかりこなして成長し、今後の学校生活の中でも協力することを意識し感謝の気持ちを持って行動したいです。

・私が見ていた行動だけでも安全、体調に目を配り優しく声掛けしている場面がたくさんあり、見えない気配りが素敵だと思いました。今回学んだ責任感や気配りの大切さを忘れず、今後の生活でも自分から気を配るよう心掛け、信頼される人になりたいです。こどもの素直さ、無邪気さ、表情全てがとてもかわいく、保育士のやりがいを体験できてよかったです。子ども達の「お姉ちゃん先生」という声や笑顔、もらったものは忘れられない思い出です。

・髪や肌に優しい商品を作っているだけでなく、会社全体でCO2削減を心掛けていることに驚きました。又「お客様に喜んでもらいたい」という思いを持って商品づくりをしている姿を見て、私も将来人の役に立てる人間になりたいと感じることができました。普段何気なく使っているシャンプーやへアケア製品の裏には、たくさんの人の工夫と努力があることに気づけてとても勉強になりました。

・ラジオ番組体験を通して「どのようなことを考えながら話しているのだろう」という疑問を解決することができた。「伝えよう」と意識しているのではなく「伝えたい」と勝手に思うのだと実感した。今後発表で言葉に合った強弱をつけたり感情を込めたりしたいと思う。生放送では臨機応変に対応することが大切だと学んだ。どのような仕事でも臨機応変に対応する力が必要なので、今から身に着けておきたいと感じた。ラジオのようにたくさんの人々に寄り添える考えを持ちたいと思う。

《ご協力頂いた企業・施設・学校》

独立行政法人 国際協力機構 関西センター エムシーシー食品株式会社 オリバーソース株式会社

Japan International Cooperation Agency

(JICA)

神戸市立名谷きぼうの丘幼稚園 コストコホールセールジャパン株式会社 株式会社ナンバースリー

神戸倉庫店

一般社団法人 ことばの道 神戸フィルムオフィス 株式会社M.Lab(ミムラボ)

株式会社ラジオ関西 神戸聖隷福祉事業団 愛生園 神戸市立王子動物園

兵庫県立美術館 神戸地方裁判所 三井住友銀行須磨支店

小泉製麻株式会社 株式会社千代田精機 神戸市立多井畑小学校

兵庫トヨタ自動車株式会社 社会福祉法人 北須磨保育センター 全日本空輸株式会社(ANA)

株式会社 伍魚福 生活協同組合コープこうべ横尾店

1年次 「産業社会と人間」プレゼンテーション講演会

7月14日に、京都芸術大学より吉田大作先生を講師としてお招きして、プレゼンテーション講演会を行いました。 プロダクトデザイン学科クロステックデザインコース准教授、株式会社クロステック・マネジメント代表取締役という現代社会で多才にご活躍されている吉田先生の興味深いお話に、皆夢中になって聞き入っていました。急速に日々変化するリアルな社会において、「自ら学び取って生きる力」が大切だという根本的なことを教えて頂きました。先生がパワーポイントを用いて発表する時に大事にしていることは、「上手に作る」ことではなく「いかにその目的を伝えられるか」という、人として基本的な相手を想う気持ちでした。また機知に富んだ具体例、純粋な好奇心に突き動かされて研究されている先生のお話は終始魅力的であり、生徒たち自身も人に伝えることの醍醐味を肌で感じられました。今後課題研究に向き合う中で、このような貴重な学びを得られたことを、それぞれが各自の色で表現できるように活かしていきましょう。

〈生徒の感想〉

・講演会を聞いて、プレゼンテーションの考え方が大きく変わりました。これまで私はうまく話すことばかりを意識していましたが、「相手にどう伝わるか」が大切だということが印象に残りました。特にプレゼンテーションは「相手の心を動かすもの」という言葉が心に響きました。相手の立場に立って伝えることの大切さを学べた貴重な時間でした。

・プレゼンテーション作成において重要なことは、情報収集だと学び、プレゼンが出来ないということは情報収集が甘く苦手なのではなく知らないだけだということを知りました。自分の経験や他の人の経験を基に対象をよく知ることが大切なのだと思いました。プレゼンの有無に関わらず、色々なことに興味を持ち調べることはとても大切だと思うので、今後習慣づけたいです。

・今回先生に「プレゼント」というキーワードを教えてもらい、正しい入口へ少し扉が開けたと思います。又これまでは発表を終えて自分のことについての反省ばかりしていましたが、反省すべきは相手が自分のさせたかった気持ちになれたかどうかだということ。本番では、目標とした「狙った」届けたい人に、自分のさせたかった気持ちにさせたいです。

1年次 「産業社会と人間」職業人講演会

5月16日に、本校の卒業生を含む11名の職業人の方々を講師としてお招きして、「職業人講演会」を行いました。生徒たちは事前学習としてキャリアプランニングの授業で、自分に向いている職業や適性を知り、それぞれの興味がある職業の講師の方々からお話を伺いました。職業の内容に加えて、「働く意義」「魅力や苦労」「コミュニケーションの重要性」「挑戦することの価値」など様々な観点から仕事に向き合える有意義な時間となりました。今回の講演会で、自分の未来を想像して、夢に向かって努力を重ねる第一歩を踏み出すことができたようです。

〈生徒の感想〉

・働いている人の職業について聞くことが初めてで、とても貴重な時間でした。「こだわり」って大事なんだなと思いました。「こんな風になりたい」のように目標があると夢がみつかる。そして、自分自身のやり方が見えてくるなと思ったからです。

・2つのお話を聞いてそれぞれ強い思い入れや願いがあることに気づいた。どの職業も未来のことを見据えて仕事をしていて、海苔を作る人は環境問題が影響しており僕たちも協力しないといけないと感じた。1人では成り立たないということが分かったので、周りのことを考え責任感を持って生活をしようと思った。

ハテナソン講演会

4月25日(金)、1年次の「産業社会と人間」の授業では、京都産業大学より佐藤賢一先生をお招きし、「自ら問いを立てる学び方を実践し、対話するハテナソン授業」と題したワークショップを行いました。

生徒たちは、日常から何気なく浮かんだ「ハテナ」に対して、互いに問いを投げかけ、議論や思考を深めていくといった「問い重ね」と呼ばれるワークを行いました。日常生活に溢れているどんな些細な「ハテナ」でも、問いをぶつけていくことで議論や思考が深まったり、いつもは話さない友達と活動することで、いつもの自分では気が付かない発見に触れ、視野が広がったことを実感できたと思います。

問いが閉じているか開いているかは簡単にはわからないけれども、人、モノとミスマッチが生まれていないかを考えることが大切なことと教わりました。そして「問いの焦点」によって問い自体を掘り下げることで、新しい焦点を見つけることができ、より深く考えることができることを学びました。

また佐藤先生の、ヒトのがん細胞を使った原がん遺伝子サークの研究の様子を動画で拝見しました。気さくな話しぶりの裏側にある探究活動の素晴らしさと先生の偉大さを知ることができて、生徒の興味関心を大いに引き出して頂けた講演会でした。

42回生 1年次「産業社会と人間」 2分間スピーチ

1月31日(金)、1学年の「産業社会と人間」の授業において、「2分間スピーチ」が行われました。生徒たちは、この一年間で学んだことや気づきを振り返り、2分間にまとめて発表しました。

スピーチの内容は多岐にわたり、成長した点を振り返る生徒もいれば、新たに気づいた自分の課題を率直に語る生徒もいました。それぞれが自分自身と向き合い、この一年の学びを言葉にすることで、さらに理解を深める機会となりました。

この経験を通じて得た気づきや学びを活かし、来年度の課題研究でも大いに成長し、その成果を発揮してくれることを期待しています。今後も学びを深めながら、一人ひとりが自らの目標に向かって歩みを進めてほしいと思います。

〈生徒の感想〉

・今回の発表を通して、今回の反省点をすぐに克服することはできないけど、次にどう活かせるか考えていきたい。

・一年間、一緒に産業社会と人間を学んできて、みんなの考え方が違っていたことに驚いた。

・この発表会を通して、他の皆がどんなことを学び、これからどう活かしていくのかを聞くことができて、共感した部分も多かった。

1年次「産業社会と人間」ジブシる(カタリ場)

12月12日(木)、1年次生が「ジブシる」の出張授業を受講しました。

大学生の先輩たちの明るい挨拶で始まった今年度の「ジブシる」では、先輩たちの経験談を聞いていくうちに、初めは緊張していた生徒たちも、次第に打ち解け、楽しそうに先輩たちの話に耳を傾けている姿が多く見受けられました。

先輩の話の中には、自らの悩みと直結する話や、今後の学校生活に活きる話がありました。そこから、勇気をもらったり、今後に向けてのヒントを得たり、中には、これからの生活でがんばりたいことを「先輩」と約束している生徒もいました。

生徒たちから見て身近なロールモデルとして、大学生の先輩たちとふれあい、将来の自分の像とも重ね合わせることができ、大きな刺激になったようです。今回の授業で感じたこと、決意した気持ちを忘れず、それぞれの目標達成のために高校生活を送ってほしいです。

〈生徒の感想〉

・自意識をうまく理解しながら、環境要因を言い訳にせずに、自分を見つめ直していきたいなと思いました。また、人生を楽しく過ごす環境について、私は自分の居場所に執着するのではなく、自分を忘れず、自分の居場所を作っていけるような行動が大切だと気づくことができました。

・これからの人生の中で、やりたいことや将来の目標は、どんどん変わっていくかもしれないし、ずっと変わらないけど、「やってみる、飛び込んでみる」と「自分を知る」ことはどんなことにも言えるので、今後も大切にしていきたいと思いました。

・自分を見つめ直し、振り返り、お話を聞いたことによって、自分では気づいていなかった悩み事に気づけたことや、今まで納得できていなかった考え方を理解することができました。新しい自分になれたようで、今回の時間はすごくいい経験になりました。

1年次「産業社会と人間」クロスカリキュラム探究④

12月12日(木)、1年次「産業社会と人間」の授業で、クロスカリキュラム探究の成果発表を行いました。今年度のクロスカリキュラム探究では、異なる教科の教員同士がコラボし、また生徒たちがフィールドワークなどで地域社会に出かけ、実際の専門家とつながることをねらいに実施してきました。

班のメンバーで協力して、学んだ成果をまとめたポスターからは、生徒たちが学んだことが、分かりやすくまとめられており、今回の取り組みでの生徒の成長を読み取ることができました。実際の現場に出て実社会の問題に向き合った生徒たちは、入学した時より逞しく見え、また発表している姿からは、来年度行う課題研究に向けて、準備ができていることを感じさせられるものでした。

今回のクロスカリキュラム探究で興味が湧いたもの、疑問に思ったこと、もっと調べたいと感じたものなどを忘れず、今後の学習活動に活かしてほしいと思います。

〈生徒の感想〉

・自分たちが調べたことをまとめ、何も知らない人に理解してもらうことは難しいことだなと思いました。分かりやすく伝えるためには、文字の配置や色、文字の大きさ、量など、工夫するべきところが多いと気付かされました。

・私たちの班では、ずっと一方的に話していただけなので、聞いている人たちにとっては分かりづらかったのではないかと思いました。次このような機会があったときには、クイズや質問を投げかけながら、一歩的な発表にならないようにしていきたい。

・クロカリの授業では、最初は内容が分からず、難しいのかなと感じていたけれど、1回1回の授業でより深い内容を知ることができたり、興味を持つことができました。他の班の発表を聞いて、色々な分野の色々な良さを知ることもできました。

1年次「産業社会と人間」クロスカリキュラム探究③

11月29日(金)、クロスカリキュラム探究「小学生に防災に関する企画・授業をしよう」の講座で、神戸市立多井畑小学校4年生の児童を対象とした防災授業を本校の生徒が行いました。授業の進行から生徒だけで行い、6つの班がクイズや劇などそれぞれ違った内容の授業を実施しました。

指導案を書いてプレ授業を行うことで授業の改善を行ってきましたが、本番の授業では各自が小学生と積極的に関わって防災知識を楽しく伝えることができました。

〈生徒の感想〉

・今回の授業を行うにあたって、1ヵ月前から入念に計画を練りました。そこでは、自分たちの防災知識の獲得から始め、得た知識を小学生にどうやったらわかりやすく正しく伝えられるかを工夫しました。結果、本番では少しミスをしたものの、小学生のみんなは熱心に私たちの説明を聞いてくれて、何とかうまくできました。この体験から、「自分たちのやってきたことが正しかったのだな」と実感し、「何かを一生懸命やることで最後に得られるものは努力の結果なのだ」と感じました。これは、今日出会った小学生のみんなの溢れる笑顔が教えてくれました。今回の授業を終えて私たちの反省点や良かった点がはっきりしたので、今回学んだことを将来活かしていきたいと思いました。

・小学生に授業をすることで、発表する姿勢や積極的に授業に取り組む姿など学ぶことがありました。とてもいい経験になりました。

1年次「産業社会と人間」クロスカリキュラム探究②

10月25日(金)、クロスカリキュラム探究「小学生に防災に関する企画・授業をしよう」の講座で、NPO法人プラス・アーツの協力のもと、ネパールから講師の先生方をお招きしました。講師の方々は、ネパールの学校で防災教育を行っており、災害が多い日本ではどのように防災の学習が行われているのかを学ぶために来訪されました。

授業内では、ネパールにおける防災活動の紹介をしていただいた後、実際にネパールで行っている防災について学ぶゲームを2種類体験しました。生徒たちはネパールの先生と積極的に交流し、自分たちの活動にどのように活かせるのかを考えながら授業を受けていました。

〈生徒の感想〉

・ネパールの方々からの講話を通して、災害が起こった際には互いに協力しあうことや、周りへの配慮をすることが大切だと気づくことができました。

・お互いに自然災害が多い日本とネパールが防災交流を行うことで、防災知識の共有や防災意識の広がりにつながっていくと思いました。

・ネパールの先生が楽しい授業をしてくれたように、自分も小学生を盛り上げられるようにしっかり準備していきたいと思いました。

1年次「産業社会と人間」クロスカリキュラム探究①

10月11日(金)、1年次「産業社会と人間」の時間に、クロスカリキュラム探究が始まりました。クロスカリキュラム探究では、1つのテーマに対して複数の教科の視点からアプローチし、学びを深めていきます。今年度は全9ゼミに分かれ、「地域のSafety Coreとしての学び」をコンセプトとした地域との協働学習を行います。実社会の課題に対して、地域の関連機関と協働しながら取り組んでいく予定です。導入となる第1回目の授業では、各テーマの概要に関する講義等が行われました。

1年次「産業社会と人間」職場訪問全体発表会

9月27日(金)に、職業研究の全体発表会があり、職場ごとの発表で選ばれた代表者22名が、1年次生全員の前でプレゼンテーションを行いました。

班別の発表から1週間しかありませんでしたが、さすが代表者だけあり、内容がさらにブラッシュアップされていてどの生徒の発表も見応えのあるものでした。発表者は大変緊張していましたが、その緊張感が利き手にも伝わり、聞いている生徒もいい刺激をたくさんもらえたようです。発表の機会はまだまだたくさんあるので、今回の経験が今後の活動に活かされることを期待しています。

【生徒の感想】

・人に「伝える」ために工夫されたプレゼンには、各々の色が見られて、「働く」ということの意味について改めて考えさせられた。今回の職場訪問を通して、今一度将来について考え、「働く」ということに実感を持とうと考えた。

・今回22人の発表を聞いて、「コミュニケーション能力」や「協力」といった言葉が共通して聞けたので、仕事は違っても、その仕事で大事になるものは似たようなものなのだと気づきました。

・どの職業にも、共通するところはあり、今の高校生活で学んだことが、将来になって約9立つことも学べた。今はまだ将来どんな仕事に就きたいか決まっていなかったが、今夏の職場訪問で学んだことを活かして仕事選びをしていきたい。

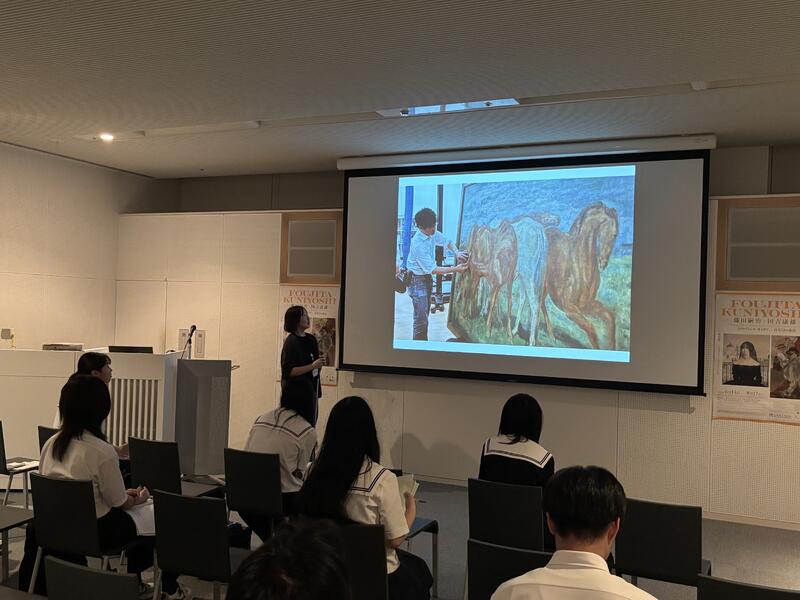

1年次「産業社会と人間」職場訪問

7月10日(水)・11日(木)・30日(火)、職場研究の一環として職場訪問に行きました。中学校で実施されている「トライやるウイーク」のような仕事体験を目的にするのではなく、「働くこと」が社会にとってどんな意味があるのかや、社会での自分の生かし方を考えるための探究を目的としています。

本年度は3日間で23の企業・施設・学校にご協力いただきました。それぞれの訪問先について調べ、実際に働いておられる方にインタビューをしたり、調べた内容を発表したりすることで「働くこと」について考え、学ぶことができました。2学期には、今回の訪問を踏まえてそれぞれ発表することになっています。それぞれが学び、感じたことをどのように発表するのか、楽しみです。

<生徒の感想より>

・物事に対して瞬時に判断をしたり、それを行動できる人は人から信頼されると思うので、今のうちから少しずつでも 自ら行動していこうと思いました。

・働いている方は常に自分は何ができるか考え行動していた。僕も高校にいる間にそれができるように、まずは常に自分は何ができるか考え気付けるように部活でもプレー以外のところも大切にしたい。

・今回の職場訪問で、必ず誰かと助け合いながら行動することの大切さを学んだ。全員が一丸となってお客様のことを考えながら働いている姿が素敵だと思った。

-ご協力いただいた企業・施設・学校-

頌栄保育園(認定こども園) ANA(全日本空輸)神戸空港事業所 エム・シーシー食品株式会社

オリバーソース 株式会社 神戸市立 きぼうの丘幼稚園 生活協同組合 コープこうべ

兵庫トヨタ自動車株式会社 株式会社 ナンバースリー 神戸フィルムオフィス

株式会社 M.Lab(ミムラボ) ユニクロ 大丸須磨店 株式会社 ラジオ関西

神戸聖隷福祉事業団 愛生園 株式会社 伍魚福 神戸地方裁判所

三井住友銀行 須磨支店 小林製麻株式会社 神戸須磨消防署

株式会社 千代田精機 神戸市立 多井畑小学校 神戸市立 王子動物園

兵庫県立美術館 一般社団法人 ことばの道

1年次「産業社会と人間」プレゼンテーション講演会

7月8日に、講師として吉田大作先生お呼びして、1年次対象のプレゼンテーション講演会を行いました。吉田先生のプロフィールや問いかけを交えながら、「人に物事を伝える上で何が大切なのか」、「どのような準備をしなくてはならないのか」などを楽しくお話してくださいました。普段の学校生活の中では聞くことのできないお話に、生徒も関心をもって聞くことができていました。今後の発表に期待したいと思います。

〈生徒の感想〉

・講演会を聞くまで、プレゼンテーションは、「上手に発表すること」だと思っていました。しかし、プレゼンテーションはプレゼントなため、「相手をどのような気持ちにさせるのか」がポイントなのだと知ることができました。

・講演会前は、発表の際に、頭が真っ白になってしまうのは、本番のための練習が足りていないからだと思っていました。しかし、講演会では、緊張するのはプレゼンの内容を理解できておらず、情報収集が甘かったが故だということが分かりました。

1年次「産業社会と人間」学問分野別講演会

5月31日に、18の大学・専門学校から20学部(学問分野)の講師の方々を本校にお招きし、学問分野別講演会を行いました。興味・関心のある学問や、名前は知っていても何を学べるのか具体的には分からない学問の話を聞き、以前までのイメージが変わったという生徒や、新しい学部に興味を持ったという生徒が多くみられました。生徒たちの将来への選択肢が、少しは広がったのではないかと感じます。

〈生徒の感想〉

・今回の講演会では、学部の紹介だけではなく、今の私たちがすべきことについて教えてもらいました。講演会を聞いて、今の私たちには、外国語の知識をつけることが必要だと感じました。そのためにも、日ごろからネイティブの発音に慣れることや、会話をすることで力がつくと考えました。

・今回のお話を聞いて、どの仕事も「人の役に立っている」ということが分かりました。人の役に立ちたいから医療系を選んだ私にとって、とても心に残った言葉でした。どんな仕事も無くてはならないもので、いろんな場面で活躍しているのだなと納得しました。

1年次「産業社会と人間」職業人講演会

5月24日に、本校の卒業生を含む10名の職業人の方々をお招きし、職業に関する講演会を行いました。生徒たちはキャリアプランニングの授業で、事前に自分に向いている職業や適性を知り、それを踏まえて、興味のある職業人の方々のお話を伺いました。職業の内容だけでなく、「働くとは」「仕事のやりがいや苦労」など、様々な話を聞き、今までの認識が変わったという生徒や、より詳しく知りたいと思う生徒など、今回の講演会で、各々気づきや発見があったように思います。

〈生徒の感想〉

・2つの仕事の講演会を聞いて、人とコミュニケーションをとることが共通していることが分かりました。ヨガインストラクターやダンサーは、人を楽しませるために、鍼灸院は患者さんを安心させるために必要だと聞きました。コミュニケーションをとることは、たくさんの目的があって、人のためになるということが分かりました。

・自分の夢を叶えるために仕事をするという話が印象に残りました。私も将来、自分の仕事に誇りをもって、楽しみながら仕事をして、自分の夢を叶えられるようにしたいです。

1年次「産業社会と人間」ハテナソンワークショップ

5月2日(木)、1年次の「産業社会と人間」の授業では、京都産業大学より佐藤賢一先生をお招きし、「自ら問いを立てる学び方を実践し、対話するハテナソン授業」と題したワークショップを行いました。

生徒たちは、日常から何気なく浮かんだ「ハテナ」に対して、互いに問いを投げかけ、議論や思考を深めていくといった「問い重ね」と呼ばれるワークを行いました。日常生活に溢れているどんな些細な「ハテナ」でも、問いをぶつけていくことで議論や思考が深まったり、いつもは話さない友達と活動することで、いつもの自分では気が付かない発見に触れ、視野が広がったことを実感できたと思います。

〈生徒の感想〉

・私は、講演を聞いて、思い込みや先入観にとらわれず、データに基づいた検討や判断をすることが大事だと学びました。今後は、いくつかの情報を手に入れた上で、全ての情報を鵜呑みにするのではなく、判断材料として参考程度に扱っていきたいと思いました。

・今回の講演を聞いて、自分の中で思い込んで捉えてしまっていることがたくさんあることに気づかされました。例えば「問い」です。私は「問い」とは、「答えるもの」だと思っていました。しかし講演を聞いて、「答えを探すだけでなく、その背景や意図を探り新しい問いを立てるもの」と言う考え方があることを知りました。

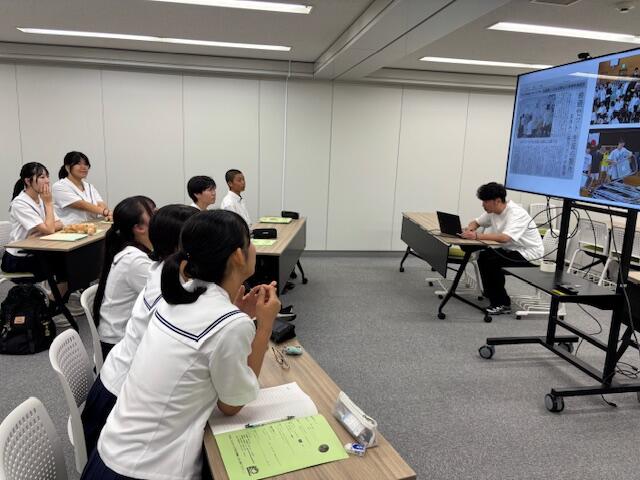

1年次「産業社会と人間」新聞に関する講演会

4月26日(金)の「産業社会と人間」の時間は、神戸新聞社より三好正文さんをお招きし、新聞に関する講演会をしていただきました。生徒一人ひとり全員にその日の朝刊が配布され、新聞記事の構成は逆三角形でできていることや、5W1Hは内容を伝えるための基本であること、新聞の読み方など様々な情報を教えていただきました。普段じっくりと読む機会がない生徒たちも、この時間はみんな新聞を広げ、記事を探していました。

<生徒の感想より>

・新聞の見出しに注目したことはなかったけど、見ただけで本文の内容がわかるように簡潔にまとめられていてすごいと思った。

・実際に新聞記者さんの話を聞いて、『情報』に対する向き合い方を改めたいと考えた。現在、インターネットやスマートフォンが普及し、情報化が進む社会では「正しい情報を読み取る力」が大切だという事を学んだ。

・この授業を通して感じたことは、新聞って最近読む人が減っているけど、ネットニュースよりも最新の記事も載っているし、簡潔で分かりやすい文章なので、これから新聞を読んでいきたいと思いました。