2024年7月の記事一覧

1年次「産業社会と人間」プレゼンテーション講演会

7月8日に、講師として吉田大作先生お呼びして、1年次対象のプレゼンテーション講演会を行いました。吉田先生のプロフィールや問いかけを交えながら、「人に物事を伝える上で何が大切なのか」、「どのような準備をしなくてはならないのか」などを楽しくお話してくださいました。普段の学校生活の中では聞くことのできないお話に、生徒も関心をもって聞くことができていました。今後の発表に期待したいと思います。

〈生徒の感想〉

・講演会を聞くまで、プレゼンテーションは、「上手に発表すること」だと思っていました。しかし、プレゼンテーションはプレゼントなため、「相手をどのような気持ちにさせるのか」がポイントなのだと知ることができました。

・講演会前は、発表の際に、頭が真っ白になってしまうのは、本番のための練習が足りていないからだと思っていました。しかし、講演会では、緊張するのはプレゼンの内容を理解できておらず、情報収集が甘かったが故だということが分かりました。

3年次「課題研究Ⅱ」ゼミ内発表会

3年次から行ってきた各自の課題研究をパワーポイントにて発表しました。今年度は、4月から系列が混ざった新メンバーでゼミ活動を行ってきたので、ゼミ内発表会といえども、多様な内容で、お互いに楽しく興味の幅を刺激しあうことができました。

相互評価し、各ゼミから代表生徒が選出され、7月16日・17日に行われる全体発表会で3年次全員の前で発表をします。代表生徒たちは7分間の発表のために、本番の直前まで最善を尽くしてくれそうです。

<全体発表会にむけて代表生徒の声>

・パワポを作るのが難しかったけど、ゼミのみんなのパワポを見てたくさん工夫点を学べた。

・人前で話すのは本当に苦手だけど、練習するよい機会と思って取り組みたいです。

・2年次で1年間かけて行ってきた課題研究を学年全体の前で発表する機会を得ることができた。ゼミ内発表会でも改善点がたくさんできたので、ゼミの先生のアドバイスを受けながら見てくれる人が分かりやすいような発表をできるようにしていきたいと思う。

・他の人の発表を聞いて参考になることもあったので自分の発表に活かしたいです。たくさん練習してみんなに分かってもらえるようがんばります。

1年次「産業社会と人間」学問分野別講演会

5月31日に、18の大学・専門学校から20学部(学問分野)の講師の方々を本校にお招きし、学問分野別講演会を行いました。興味・関心のある学問や、名前は知っていても何を学べるのか具体的には分からない学問の話を聞き、以前までのイメージが変わったという生徒や、新しい学部に興味を持ったという生徒が多くみられました。生徒たちの将来への選択肢が、少しは広がったのではないかと感じます。

〈生徒の感想〉

・今回の講演会では、学部の紹介だけではなく、今の私たちがすべきことについて教えてもらいました。講演会を聞いて、今の私たちには、外国語の知識をつけることが必要だと感じました。そのためにも、日ごろからネイティブの発音に慣れることや、会話をすることで力がつくと考えました。

・今回のお話を聞いて、どの仕事も「人の役に立っている」ということが分かりました。人の役に立ちたいから医療系を選んだ私にとって、とても心に残った言葉でした。どんな仕事も無くてはならないもので、いろんな場面で活躍しているのだなと納得しました。

1年次「産業社会と人間」職業人講演会

5月24日に、本校の卒業生を含む10名の職業人の方々をお招きし、職業に関する講演会を行いました。生徒たちはキャリアプランニングの授業で、事前に自分に向いている職業や適性を知り、それを踏まえて、興味のある職業人の方々のお話を伺いました。職業の内容だけでなく、「働くとは」「仕事のやりがいや苦労」など、様々な話を聞き、今までの認識が変わったという生徒や、より詳しく知りたいと思う生徒など、今回の講演会で、各々気づきや発見があったように思います。

〈生徒の感想〉

・2つの仕事の講演会を聞いて、人とコミュニケーションをとることが共通していることが分かりました。ヨガインストラクターやダンサーは、人を楽しませるために、鍼灸院は患者さんを安心させるために必要だと聞きました。コミュニケーションをとることは、たくさんの目的があって、人のためになるということが分かりました。

・自分の夢を叶えるために仕事をするという話が印象に残りました。私も将来、自分の仕事に誇りをもって、楽しみながら仕事をして、自分の夢を叶えられるようにしたいです。

1年次「産業社会と人間」ハテナソンワークショップ

5月2日(木)、1年次の「産業社会と人間」の授業では、京都産業大学より佐藤賢一先生をお招きし、「自ら問いを立てる学び方を実践し、対話するハテナソン授業」と題したワークショップを行いました。

生徒たちは、日常から何気なく浮かんだ「ハテナ」に対して、互いに問いを投げかけ、議論や思考を深めていくといった「問い重ね」と呼ばれるワークを行いました。日常生活に溢れているどんな些細な「ハテナ」でも、問いをぶつけていくことで議論や思考が深まったり、いつもは話さない友達と活動することで、いつもの自分では気が付かない発見に触れ、視野が広がったことを実感できたと思います。

〈生徒の感想〉

・私は、講演を聞いて、思い込みや先入観にとらわれず、データに基づいた検討や判断をすることが大事だと学びました。今後は、いくつかの情報を手に入れた上で、全ての情報を鵜呑みにするのではなく、判断材料として参考程度に扱っていきたいと思いました。

・今回の講演を聞いて、自分の中で思い込んで捉えてしまっていることがたくさんあることに気づかされました。例えば「問い」です。私は「問い」とは、「答えるもの」だと思っていました。しかし講演を聞いて、「答えを探すだけでなく、その背景や意図を探り新しい問いを立てるもの」と言う考え方があることを知りました。

1年次「産業社会と人間」新聞に関する講演会

4月26日(金)の「産業社会と人間」の時間は、神戸新聞社より三好正文さんをお招きし、新聞に関する講演会をしていただきました。生徒一人ひとり全員にその日の朝刊が配布され、新聞記事の構成は逆三角形でできていることや、5W1Hは内容を伝えるための基本であること、新聞の読み方など様々な情報を教えていただきました。普段じっくりと読む機会がない生徒たちも、この時間はみんな新聞を広げ、記事を探していました。

<生徒の感想より>

・新聞の見出しに注目したことはなかったけど、見ただけで本文の内容がわかるように簡潔にまとめられていてすごいと思った。

・実際に新聞記者さんの話を聞いて、『情報』に対する向き合い方を改めたいと考えた。現在、インターネットやスマートフォンが普及し、情報化が進む社会では「正しい情報を読み取る力」が大切だという事を学んだ。

・この授業を通して感じたことは、新聞って最近読む人が減っているけど、ネットニュースよりも最新の記事も載っているし、簡潔で分かりやすい文章なので、これから新聞を読んでいきたいと思いました。

3年次「課題研究Ⅱ」スライドデザイン講演会

3年次「課題研究Ⅱ」の1学期の内容は、各自が2年次「課題研究Ⅰ」で取り組んだ研究をスライドにまとめ、プレゼンテーションを行うことです。1回目の授業は、「スライドデザイン講演会」を実施しました。講師として、神戸芸術工科大学大学院博士課程の大嶋優希子さんにお越しいただき、「伝わりやすいプレゼンテーションスライドの作り方」を教わりました。よい例と悪い例を比較しながら説明してくださり、生徒たちはメモを取りながら真剣に聞き入っていました。6月の各ゼミ内で行う発表会に向けて、よいスタートが切れたと思います。

【生徒の感想】

・文字の大きさなど具体的に教えてくださったので、すぐに役に立てられると思いました。

・作るときの工夫の仕方がわかりやすかった。ルールを守って見やすいプレゼンテーションを作りたい。

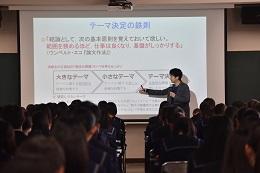

2年次「課題研究Ⅰ」講演会

4月11日(木)の3時間目に、神戸大学大学院人間発達環境学研究科の林創教授を講師としてお招きし、課題研究講演会を実施しました。

林先生からは、「そもそも研究とは何なのか」といった基本的なことから、課題研究の意義や取り組み方、テーマ設定の仕方についてスライドを使って分かりやすくお話していただきました。特に、テーマの見つけ方について詳しくお話を頂き、生徒自身が春休みの課題として考えて来ているテーマが「大きすぎるテーマ」になっていないか、「高校生として価値のあるテーマ」に当たるのかを見直し、修正する貴重な機会となりました。

1年次の「産業社会と人間」の授業で身につけたこと、今日の課題研究講演会で得たことを基にして、41回生2年次の課題研究が始まります。