国際部

【国際交流】オーストラリア高校生と交流しています

10月2日、オーストラリア高校生のベン君が学校に通学してきました。

生物の授業では、オーストラリア産の食虫植物セファロタス・ビブリス・モウセンゴケ(アデラ-エ・ビナタ)などを使って英語で食虫植物について説明してもらいました。また北米産ですがハエトリソウの捕虫実験もおこないました。

書道の授業では、「友」の字を書きました。何回も練習したので上手になりました!

放課後 ESS部と一緒に

【茶道部】オーストラリア高校生と歓迎茶会

9月29日(月)、豪アデレード州から来日したベン・スミス君を茶会に招待しました。

ベン君は龍野高校の生徒の家にホームステイして、龍野高校にも来て一緒に授業に参加しています。

今日は学校の近くのカフェ「菓子と珈琲 朔」にできた新しい茶室にて、ホストスチューデントの龍高生も一緒に歓迎茶会をひらきました。

茶道部員が点てた抹茶を飲んだ後は、自分もお点前の体験をして、日本の伝統文化を一緒に楽しみました。

本日のお菓子は「紅葉」でしたが、「餡がおいしい」と言って食べてくれました。

<ESS部>ドイツの高校生たちと交流しました

令和7年8月5日龍野体育館にて、たつのを訪れているドイツのスポーツ少年団の潜水競技の5人の皆さんと交流しました。

まず一緒にスポーツチャンバラに挑戦しました。素早い動きで楽しみました。

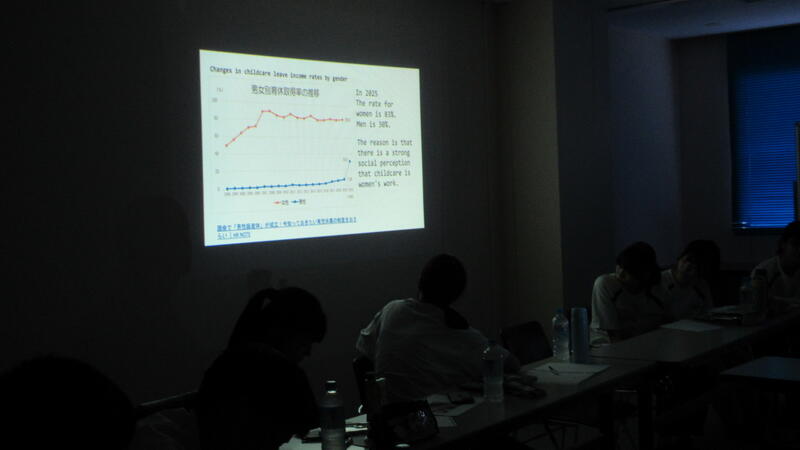

それから、「健康」「教育制度」「ジェンダー」についてお互いの国のことをパワーポイントで英語で話し合いました。

質問:「ドイツの高校では部活動はあるのか」(授業は昼までで、そのあと演劇など部活動をする子もいる)

「校則はあるか」(制服はなく自由) 「ドイツでは夫婦別姓か」(選択できる)

「ジェンダーレスの制服についてどう思うか」(元々制服がないのでかっこいいと思う)など多く出ました。

このあとはホームステイをして、京都などに行かれるそうです。ドイツ語はわかりませんでしたが、75回生でライプツィヒ大学の今3年生の先輩もいるので、ドイツのことを知りたいと思いました。

シアトル研修下見

来年度のシアトル研修に向けて、職員が実際にアメリカに下見に行きました。

米国ワシントン州シアトル近郊のサマミッシュにあるイーストレイク高校とは、一昨年より学校紹介などの動画のやり取りでの交流をしてきました。

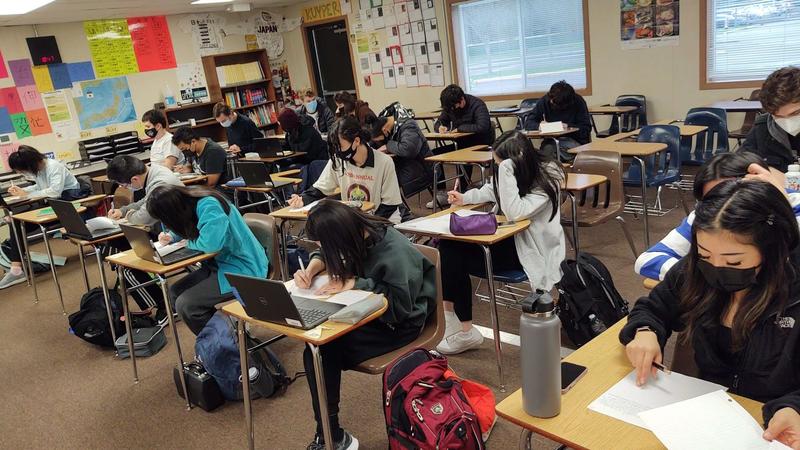

実際にシアトルに着き、ダウンタウンの主な観光地(パイクプレイス・マーケットなど)やイーストレイク高校を訪問しました。学校では、授業や食堂・運動場などを見学させていただき、先生方と打ち合わせをしました。初対面でしたが、とても明るく受け入れていただき、充実した話し合いができました。

日本語コースの授業にも入らせていただき、生徒の皆さんの様子もわかりました。龍高1年生の書いた手紙もとても喜んで読んでいただきました。人種や民族も多様ですが落ち着いた学校で、一年後に良い研修がきっとできると確信した下見でした。2026年3月が楽しみです。多くの龍高生に参加してほしいです!

エンパワーメントプログラム2022

令和4年8月1日(月)~8月5日(金)の5日間、エンパワーメントプログラム2022が兵庫県立姫路西高等学校を会場にして催行されました。

本校でこのプログラムを導入するのはこれが初めてでしたが、参加した9名の生徒は優秀な外国人留学生であるグループリーダーや経験豊かなファシリテーター、そして姫路西高校の生徒と5日間に渡ってディスカッションを重ねたうえでプレゼンを行い、日を追うごとに成長していきました。

英語力だけでなく、アイデンティティについて考える時には自分自身を振り返ることで、自己分析を行う機会を得たり、SDGsに関して答えのない問題に意見を出し合う中で深く考えたり、何よりも、それらの話し合いのアウトプットを1日に平均2回もしていたので、プレゼンテーション力を身につけられたことと思います。

コロナウィルス感染予防の観点からはもちろん、シアトル研修が実施できない状況にあるため導入されたこのプログラムですが、参加者それぞれが自信をつけ、これから自分の目指す夢に向かって歩んでいくための、とても良い機会になったようでした。

米国シアトル交流校とのレターエクスチェンジ

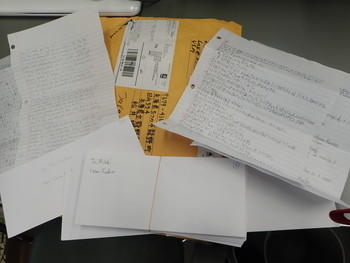

米国ワシントン州レドモンド高校で日本語を学習している生徒(4年生と5年生)とレターエクスチェンジ(文通)の1回目のやり取りが終わりました。

11月前半をかけて本校有志の生徒(21名)が普段授業で学んだ英語を使って手紙を書き、送付しました。冬休み中にアメリカ側から返事が届き、日本語で書かれた文章には、ところどころ間違いはあるものの、漢字やカタカナをたくさん使われており、こちらが投げかけた質問に答えてくれる内容を読み取ることができました。

現在2通目を本校生徒が心を込めて書きしたためています。このようなやり取りを通じて、言語能力を高めるだけでなく、互いの文化を知り、友情を深め、第二言語へのモチベーションも高めるきっかけになればと思います。

↑レドモンド高校の生徒が手紙を書いている様子

↑届いた手紙 ↑本校生徒が受け取った手紙を読んでいる様子

レドモンド高校からの学校紹介ビデオ

アメリカ、ワシントン州の交流校の一つ、レドモンド高校で日本語を4年、若しくは5年勉強している生徒が学校の紹介動画を作成し、送ってくれました。

現地の高校や生活、そして私たちが英語を勉強しているように日本語を第二言語として学習している高校生が頑張って発話している様子がよく分かる動画になっているので、是非見てみて下さい。

レターエクスチェンジに参加している人は、文通相手がどこかに写っているので探してみましょう。

*動画の視聴期限は1月末で終了しました。

台湾オンライン研修

令和3年12月21日(火)に台湾オンライン研修を行いました。昨年度は新型コロナウイルス感染防止のため交流することができませんでしたが、今年度はオンラインという形で開催することができました。

龍野高校からは研究発表(①Detecting the Data Fraud、②Calculate the Distance Between the Sun and the Earth、➂Create the Hazard Map of Inland Water Flooding) と文化発表(The Special Paper Cranes)を合わせて4つを行い、台南女子高級中学からもコーヒー豆やペーパークラフトについて、合計2つの発表をしていただきました。

プレゼンの後は、5つのグループに分かれて約40分間フリートーク。それぞれ緊張しながらもこれまで学んだ英語を駆使してコミュニケーションを楽しみました。

日本文化学習会を開催

7月19日(月)、台湾オンライン研修に参加する生徒21名を対象に、京連鶴作家の尾崎氏とたつの市揖保川ボランティア協会・会長の満田氏を招き、日本の伝統文化である折り紙について学びました。日本文化を学ぶだけでなく、生徒たちが作成した連鶴は今後の国際交流事業においても使用する予定です。

|

|

|

|