生物部の記録・成績・お知らせ

〈生物班〉石ヶ谷公園・梅園でのクビアカツヤカミキリ調査

2026年1月31日(土)・2月1日(日)の2日間に、本校科学探究部生物班の生徒7名および有志生徒6名、計13名が、特定外来生物であるクビアカツヤカミキリの調査を石ヶ谷公園の梅園で実施しました。

クビアカツヤカミキリは、ソメイヨシノ・ウメ・モモなどのバラ科植物に甚大な被害を及ぼす害虫(特定外来生物)です。2022年6月には、兵庫県で初めて本校周辺で発見され、それ以降、本校生徒が継続的に調査を行っています。

今回の調査では、ウメの樹木に貼付されているナンバリングテープの更新(劣化により多くが樹木から脱落していたため)と、GPS機器を用いた各樹木の位置情報の記録を行いました。これらの位置情報データや地図は、行政等と共有しています。さらに、各樹木について、クビアカツヤカミキリ幼虫が排出するフラス(おがくずが混じったふん)の有無を丁寧に確認しました。

今回は生物班に所属していないものの、調査に興味をもつ生徒6名も参加しました。有志生徒の皆さんはすぐに作業に慣れ、楽しみながら調査に取り組んでくれました。ご協力ありがとうございました。

延べ2日間の調査で、約700本のウメを確認し、本種のフラスとみられるものを数点発見しました。これらについては、今後本校において遺伝子解析等を行い、詳細を調べていく予定です。

〈生物班〉 県広報紙「県民だより兵庫」にクビアカツヤカミキリの活動が掲載

2025年5月上旬に本校の科学探究部生物班による特定外来生物クビアカツヤカミキリの一連の活動が、兵庫県広報誌「県民だより兵庫」の「五国の現場から -SCENES OF GOKOKU-」で紹介されました。

クビアカツヤカミキリは、ソメイヨシノ・ウメ・モモなどのバラ科の植物に甚大な被害を及ぼす害虫(特定外来生物)で、2022年6月に兵庫県で初めて本校周辺の場所で発見され、それ以来本校生徒が継続的に本校周辺地域の調査および小学校での啓発活動を行っています。

今後の生物班の活動に、ご声援をよろしくお願いします。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/dayori2602/genba_202602.html

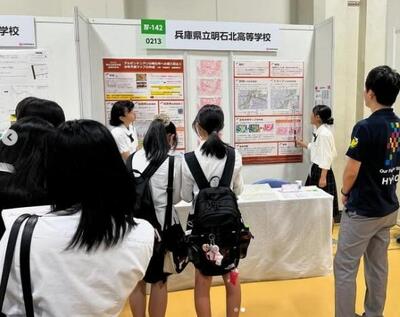

〈生物班〉ひょうご生物多様性シンポジウムの開催で発表

2025年12月19日(金)、本校生物部員9名が、兵庫県立大学神戸商科キャンパス(三木記念講堂/神戸市)にて開催された「ひょうご生物多様性シンポジウム」に参加し、特定外来生物であるクビアカツヤカミキリに関する一連の活動について口頭発表を行いました。

クビアカツヤカミキリは、ソメイヨシノ(サクラ)やウメなどのバラ科樹木に甚大な被害を及ぼす外来昆虫です。2022年に兵庫県内で初めて近郊の石ヶ谷公園において確認されて以降、本校生徒は地域の行政機関・専門機関・小学校等と連携し、継続的な調査・啓発活動に取り組んできました。

当日のシンポジウムでは、石ヶ谷公園および周辺地域での調査活動、明石市立高丘東小学校での授業実践、PCRを用いた遺伝子解析などについて発表しました。

生徒たちは発表準備の過程で、日頃の活動を整理・振り返るとともに、研究内容を他者に分かりやすく伝える力を磨くことができました。また、大学や研究機関の講演者による実践発表を拝聴し、外来生物対策の最前線について学ぶ貴重な機会となりました。

〈生物班〉 特定外来生物を対象とした活動・研究が日経サイエンス(12月号)に掲載されました

本校では、生物班の活動や探究の授業などで、複数のグループが特定外来生物をテーマに、探究活動を行っていきました。生物班では2022年に兵庫県で初めて発見されたクビアカツヤカミキリの拡大防止に向けた活動、探究の授業では神戸市に生息しているアルゼンチンアリのトラップ開発およびQGISを用いた分布予測マップに関する研究、明石市周辺の地域で問題となっているナガエツルノゲイトウについては再生力の検証やアレロパシー作用に関する研究などを精力的に行ってきました。

それらの取組が日経サイエンス12月号(2025年12月25日発売)に掲載されました。本研究は中谷医工計測技術振興財団様からの研究助成を受けており、HPでも紹介していただいております。

https://www.nakatani-foundation.jp/business/grant_science_edu_case/

〈生物班〉明石市立高丘東小学校での、特定外来生物や絶滅危惧種に関する環境授業

2025年12月12日(金)に、本校生物部員9名が明石市立高丘東小学校の3年生の児童に対して、特定外来生物のクビアカツヤカミキリおよび絶滅危惧種のネビキグサに関する授業を行いました。

クビアカツヤカミキリは、ソメイヨシノ(サクラ)やウメなどのバラ科の樹木に甚大な被害を及ぼす生物で、2022年に兵庫県で初めて近郊の石ヶ谷公園で発見されて以降、本校生徒が継続して調査を行っています。本種に関する授業は、今年の7月に続き、今回が2回目となります。児童たちは、興味深々に本種のフラス(本種の幼虫が排出するおがくずが混じったフン)を観察していました。校庭のソメイヨシノのフラス調査も行い、児童たちは熱心に1本1本の樹木を調べ、フラスが発見されなかったことに安堵していました。

ネビキグサは、カヤツリグサ科の多年生植物で、本校周辺のため池などに生育する絶滅危惧種です(明石市のレッドリストAランク)。生物部で本種の保全に関する研究を行っています。ネビキグサに関する授業は、2つの異なる産地(明石・家島)の種子を観察したり、生物班が行った研究内容をクイズ形式にして児童に考えてもらいました。児童たちは、同じ種でも異なる産地の種子のわずかな違いを観察することができていました。

児童たちは地元の自然で問題となっている外来生物や絶滅危惧種のことをよく知る機会に、高校生は日頃の探究活動を行っている内容をたくさんの人に知ってもらえる啓発活動として、いずれも貴重な機会であったと思います。

〈生物班〉染色体学会 高校生ポスター発表にて 最優秀賞!!

本校科学探究部 生物班(生物部)は、2025年11月30日(日)に行われた「第76回染色体学会年会 高校生ポスター発表会」に「ネビキグサの有性生殖が制限される謎の解明Ⅱ」というテーマで出場しました。その結果、最優秀賞(第1位)に選出されました。

本研究は、日々の地道な観察・実験・考察を重ねてきた成果であり、生徒たちが主体的に科学的探究に取り組んできた努力が高く評価されたものです。

今後も科学探究部 生物班は、探究心を大切にしながら研究活動に取り組んでまいります。引き続き、皆さまの温かいご支援とご声援をよろしくお願いいたします。

【近畿大会出場へ】県高校総合文化祭 自然科学部門発表会(口頭発表・生物分野)優秀賞(第2位)

11/8・9(土・日)に、兵庫県高等学校総合文化祭 自然科学部門の口頭発表およびポスター発表が行われました。

本校科学探究部 生物班(生物部)は、「ネビキグサの種子発芽が制限される謎の解明Ⅱ」というテーマで口頭発表・生物分野、およびポスター発表に出場しました。その結果、優秀賞(第2位)に選出され、来年11月に兵庫県で開催される近畿高等学校総合文化祭で発表することになりました。また、ポスター発表では優秀賞を受賞しました。

引き続き応援をよろしくお願いします。

〈生物班〉公立鳥取環境大学(TUES)で研究発表

本校科学探究部生物班の生徒が、公立鳥取環境大学(通称 TUES(Tottori University of Environmental Studies))にて開催された脱炭素・生物多様性などのSDGsに関するイベント「Sustainability Week」に参加し、近年の取り組みである「特定外来生物・クビアカツヤカミキリ」および「絶滅危惧種・ネビキグサ」に関する実践発表を行いました。

発表を担当したのは、2年生2名と、入部からまだ3か月の1年生8名です。発表に向けて練習を重ねた結果、大学生に劣らぬ堂々としたプレゼンテーションを披露し、大学関係者の皆様から賞賛のお言葉をいただきました。

また、発表後のパネルディスカッションでは、本校2年の川端莉子さんが、鳥取環境大学の学部生らとともに登壇し、生物多様性をテーマに意見を交わしました。川端さんは自身の探究活動をもとに建設的な意見を述べ、会場を沸かせました。

当日はこのほか、大学生による学内ツアーも実施され、環境に配慮した設備が随所に見られ、環境と都市との融合について知ることができました。また、小林学長による本校生のみ対象の特別講義「ニホンモモンガの行動・保全・地域活性化」を受講し、保全と地域活性化を組み合わせた研究に新しいヒントを得ることができました。さらに、大学生との交流の時間も設けられるなど、生物多様性を多角的に学ぶ貴重な機会となりました。

最後になりましたが、実行委員会の学生の皆様をはじめ、鳥取環境大学の教職員の皆様に心より感謝申し上げます。

〈生物班〉読売テレビ「ええこと+」でネビキグサ研究が放映

本校科学探究部生物班が近年取り組んでいる、絶滅危惧種ネビキグサ(明石市レッドリストAランク)に関する研究が、読売テレビの「ええこと+(プラス)」で紹介されました。

この番組は、生活協同組合コープこうべが提供するミニ番組で、同組合の環境基金より本研究に助成金をいただいております。

撮影は、ネビキグサの花が見頃を迎えた4月に、生育地であるため池と本校の2か所で行われました。参加した生物班の2・3年生は、最初はやや緊張した様子でしたが、これまでの大会やコンテストでの発表経験を活かし、堂々と取材に応じていました。

ご興味のある方は、ぜひ下記の公式ホームページのURLより番組をご覧ください。

〈生物班〉石ヶ谷墓園でクビアカツヤカミキリ調査

2025年5月上旬に本校の科学探究部生物班の生徒11名が、特定外来生物であるクビアカツヤカミキリの調査を石ヶ谷墓苑で行いました。

クビアカツヤカミキリは、ソメイヨシノ・ウメ・モモなどのバラ科の植物に甚大な被害を及ぼす害虫(特定外来生物)で、2022年6月に兵庫県で初めて本校周辺の場所で発見され、それ以来本校生徒が継続的に調査を行っています。

調査内容は、ソメイヨシノの樹木にナンバリングテープを取り付け、その位置情報をGPS機器を用いて記録しました(樹木の位置情報を記したデータや地図は行政等と共有)。また、各樹木にクビアカツヤカミキリの幼虫が出すフラス(おがくずが混じったフン)が出ていないかを念入りに調査しました。

延べ2日間の調査で、約400本のソメイヨシノを調べ、本種のフラスと見られるものは発見されませんでした。

明石北高校ホームページ