生物部の記録・成績・お知らせ

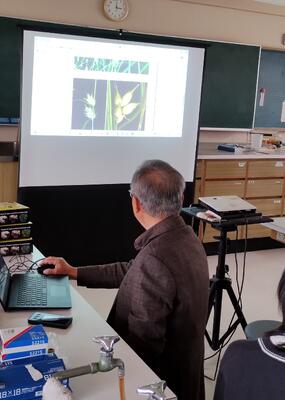

〈生物部〉岡山理科大学・星野先生によるネビキグサの研修

2025年4月13日(日)、本校にて岡山理科大学の星野 卓二名誉教授をお招きし、ネビキグサの研究に関する研修を実施しました。

ネビキグサはカヤツリグサ科の多年生植物で、本校周辺のため池などに生育する絶滅危惧種です(明石市のレッドリストAランク)。生物部では、このネビキグサの保全に関する研究を行っています。

研修では、ネビキグサの未熟な雄しべの葯(やく)を採取し、減数分裂の観察を行いました。また、学校で栽培している個体を用いた交配実験に関する技術指導も受けました。

さらに、星野先生のご専門であるカヤツリグサ科スゲ属の染色体や減数分裂に関する研究、ブドウの新品種開発に関する研究、アッケシソウの保全生態学的研究など、幅広い分野にわたるご講義もいただきました。

生徒たちにとっては、ネビキグサ研究への理解を深めるとともに、生物学の多様な分野に触れる貴重な機会となりました。

〈生物部〉特定外来生物 ナガエツルノゲイトウの除去作業イベントに参加

2025年3月22日に、科学探究部生物班(以下、生物部)のメンバー3名と有志生徒2名が、播磨町主催の特定外来生物ナガエツルノゲイトウの除去イベントに参加しました。

https://www.town.harima.lg.jp/sangyo/kurashi/machizukuri/kankyosesaku/kankyogakushu/event.html

ナガエツルノゲイトウは、南アメリカ原産の多年生水草で、水中だけでなく、陸上でも、繁殖力が非常に強いことから、"地球上最悪の外来生物"とも言われます。特に、茎や根の一部から再生する力が強く、その性質について本校生徒が探究の授業で研究を行っております。

イベントでは、岩と岩の境に生育するナガエツルノゲイトウの除去方法や、土壌深くに位置している根の除去方法などを専門家の指導の下に学びました。

生徒たちは、体験を通して、播磨町における本種の分布拡大および本種の駆除方法について改めて深く理解することができ、生態系への保全に関する意識も高まりました。

〈生物部〉生物多様性フォーラムの様子が「まるちゃんねる(明石市長動画ページ)」で視聴可能

科学探究部生物班(以下、生物部)の生徒が登壇しました、生物多様性フォーラム(神戸市・明石市共催)の模様が、「まるちゃんねる(明石市長 動画ページ)」にアップロードされています。

ご興味のある方は下のリンクから、生徒たちの活動に関する発表などが視聴できます。

https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/shichou_shitsu/maru_channel.html

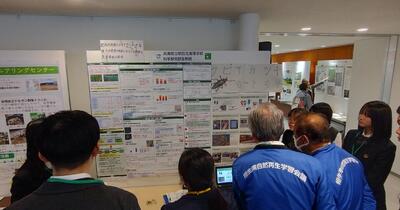

〈生物部〉日本生態学会大会で、審査員特別賞を受賞!!

科学探究部生物班(以下、生物部)の生徒が、2025年3月16日(日)に札幌コンベンションセンターで行われた第72回生態学会大会 高校生ポスター発表会に参加し、審査員特別賞を受賞しました。

発表のタイトルは「絶滅危惧種ネビキグサにおける有性生殖が制限されている要因と生育環境の解明」です。それ以外に、「特定外来生物クビアカツヤカミキリの分布拡大阻止へ~地域・企業・専門機関と連携した取組~」も同時に発表しました。いずれの発表も、英語および日本語のバイリンガルで発表を行いました。英語が苦手な生徒も、この発表にあたって、難解な専門用語を含む科学英語を1つずつ学び、ALTから指導を受けるなどして、発表当日は原稿もほとんど見ずに堂々と英語で発表をしていました。

学会発表以外に、北海道大学(博物館)や、千歳水族館(サケの仲間の展示が特徴)の研修を行い、日頃学校で学習している内容と関連させて、知識を深めることができました。生徒たちは北海道研修を通して、とても貴重な経験をしました。

〈生物部〉「神戸市・明石市共催 生物多様性フォーラム」に登壇!!

2025年2月9日(日)に子午線ホール(アスピア明石9階)にて、「生物多様性フォーラム」(明石市・神戸市共催)が開催され、本校の科学探究部生物班(生物部)の生徒が、本校でのため池での活動報告を行いました。

本校では2022年から本校周辺のため池における活動として、自然科学科2年(生物選択者)が、明石市立高丘西小学校3年生児童に対する絶滅危惧種や希少種の観察会補助を実施しています。また、生物部の生徒たちは絶滅危惧種ネビキグサの保全の研究および明石市立高丘東小学校3年生児童に対する環境教育授業を実施しています。これらの活動を約200人の参加者に紹介しました。また、本校生物部の生徒が取り組んでいるネビキグサ・クビアカツヤカミキリなどの活動ポスターも会場で展示し、多くの参加者に興味を持って頂きました。

フォーラムでは、明石市の丸谷 聡子市長、神戸市の久元 喜造市長、水草研究の第一人者である神戸大学の角野 康郎名誉教授ほか2名、本校の植田 好人教諭で、「豊かな生態系を形成しているため池を次世代に引き継ぐために」というテーマのパネルディスカッションを行いました」。

フォーラムを終えて、本校の取り組みの啓発活動を行えただけでなく、多くの市民と一緒になって「未来に伝えるネイチャーポジティブ」について共通意識を持てたことは、非常に意義深いものになりました。

クビアカツヤカミキリの活動が 環境省主催の「環境教育・ESD実践動画100選」に認定!!

生物部の特定外来生物 クビアカツヤカミキリの活動(3分間の動画)が、環境省主催の「環境教育・ESD実践動画100選」に認定されました。

2025年1月26日(土)に、生物部員が大阪府大阪市で行われた授賞式に参加してきました。

授賞式では、認定されたクビアカツヤカミキリの活動の3分間動画(生徒作成)が全体で放映され、その後認定書の贈呈が行われました。授賞式以外にも、環境教育やESD(持続可能開発に関する教育)の実践発表が小学校の教員によって行われ、本校が行っている他の団体との連携なども見られ、とても参考になるものが多かったです。

また、今年度「環境教育・ESD実践動画100選」に認定された36作品の中で、本校の活動の動画が環境省に高く評価され、顧問である本校教諭 植田が1月31日(金)の「第5回環境教育・ESDトーク」(講演会)に登壇することが決まりました。この講演会には、生物部員も登場しますので、ご興味がございましたら参加申し込みをお願いします。

お申し込みはこちらへ→ https://www.jeef.or.jp/2025/01/65669/

〈生物部〉ひょうごSDGsスクールアワード2024 優秀賞を受賞

本校科学探究部生物班(生物部)の「特定外来生物 クビアカツヤカミキリ」に関するSDGsの取り組みが認められ、高等学校の部門で優秀賞をいただきました。

この活動は、2022年6月に兵庫県で初めて本校周辺の石ヶ谷公園で発見されて以来、約3年間継続的に行われてきました。2022年当時は生物部員数が少なく、有志生徒主体で地道にソメイヨシノ1本1本を調査していきました。そこから、本取組みの範囲も少しずつ拡大し、行政(明石市役所)・企業(株式会社地域環境計画)・専門機関(樹木医 宗實先生、人と自然の博物館 三橋研究員)と協働しながら調査を行うようになり、地域の小学校(明石市立高丘東小学校)にも定期的に本種の授業(環境教育)を実施できるようになりました。さらに、専門機関(兵庫県環境創造協会)と連携して、本種の遺伝子解析の実施に向けて準備を進めている最中です。

生徒たちが、地域や企業・専門機関などと協働したこれらの取組みに主体的に従事していることが高く評価されました。関係の諸団体の皆様に、改めて感謝申し上げます。

12月14日には兵庫県看護協会 ハーモニーホールにて表彰式が行われ、表彰状と盾をいただきました。参列した他校の生徒さんとも交流ができ、今後の活動へのモチベーションにもつながりました。

※2025年1月9日神戸新聞朝刊に授賞式の記事が掲載されました。

〈生物部〉第6回ひょうごユースecoフォーラム

生物部員が2024年12月に開催された「第6回ひょうごユースecoフォーラム」にて、ポスター発表を行いました。「ひょうごユースecoフォーラム」は、大学・高校などの教育機関・行政・NPO団体・その他の団体が一堂に会する環境に関するイベントです。

本校生物部はポスター発表では「特定外来生物のクビアカツヤカミキリ(サクラやウメなどの樹木に甚大な被害を及ぼす種)に関する地域・企業・専門機関と連携した取組」および、本校近郊に生育している絶滅危惧種のネビキグサ(明石市のレッドリストAランク)に関する研究発表を併せて行いました。多くのゲストに本校生物部の取組みを理解してもらい、興味を持ってもらいました。啓発活動として、大変有意義なものでした。

〈生物部〉明石市立高丘東小学校での、特定外来生物 クビアカツヤカミキリ・絶滅危惧種 ネビキグサの授業

2024年12月12日に、本校生物部員6名が明石市立高丘東小学校の3年生の児童に対して、特定外来生物のクビアカツヤカミキリおよび絶滅危惧種のネビキグサに関する授業を行いました。

クビアカツヤカミキリは、ソメイヨシノ(サクラ)やウメなどのバラ科の樹木に甚大な被害を及ぼす生物です。2022年に兵庫県で初めて近郊の石ヶ谷公園で発見されて以降、本校生徒が継続して調査を行っています。本種に関する授業は、今年の7月に続き、今回が2回目となります。児童たちは、興味深々に本種のフラス(本種の幼虫が排出するおがくずが混じったフン)を観察していました。

ネビキグサは、カヤツリグサ科の多年生植物で、本校周辺のため池などに生育する絶滅危惧種です(明石市のレッドリストAランク)。生物部で本種の保全に関する研究を行っています。ネビキグサに関する授業は、2つの異なる産地(明石・家島)の種子を観察したり、生物部が行った研究をクイズ形式で紹介したりしました。児童たちは、同じ種でも異なる産地の種子のわずかな違いを観察することができていました。

児童たちは地元の自然で問題となっている外来生物や絶滅危惧種のことをよく知る機会に、高校生は日頃の探究活動を行っている内容をたくさんの人に知ってもらえる啓発活動として、いずれも貴重な機会であったと思います。

【全国大会出場決定】生物部 県高校総合文化祭 自然科学部門発表会(口頭発表・生物分野)

11/9・10(土・日)に、兵庫県高等学校総合文化祭 自然科学部門の口頭発表およびポスター発表が行われました。

本校科学探究部 生物班(生物部)は、「ネビキグサの種子発芽が制限される謎の解明」というテーマで口頭発表・生物分野に出場しました。その結果、最優秀賞(第1位)に選出され、来年7月末に香川県で開催される全国総合文化祭で発表することになりました。

日頃から地道に、フィールドワークおよび学校での観察を通してデータを集めてきました。

その努力が結果として実りました。

全国大会でも臆することなく、しっかりと実力を発揮していきたいと思います。

明石北高校ホームページ