グローカル型

令和4年8月5日 東京未来フロンティアツアー事前学習⑥ 「アジア開発銀行」「参議院会館」

本校PC教室において、東京未来フロンティアツアーで「アジア開発銀行」、「参議院会館」を訪問する創造科学科6期生(2年生)、GR選択者(2年生)5名が、事前学習を行った。

事前学習では、グループごとに事前に調べた各機関がどのような組織なのか、どのような取組が行われているのかを発表し合って情報を共有した。「アジア開発銀行」では、実際にどのような国にどのような目的で融資されたのか具体例を出し、アジア開発銀行の果たす役割などを議論した。「参議院会館」では、ツアーで訪問する本校の卒業生である「宮崎雅夫議員」について、どのような議員活動をされているのかを調べた。特に力を入れておられる活力ある農山漁村づくりについて詳しく調べ、当日の質問を考えた。

令和4年8月4日 東京未来フロンティアツアー事前学習⑤ 「物質・材料研究機構(NIMS)」

本校ゆ~かり館において、東京未来フロンティアツアーで「物質・材料研究機構(NIMS)」を訪問する創造科学科6期生(2年生)、GR選択者(2年生)10名が、事前学習を行った。

事前学習では、物質・材料研究機構(NIMS)のフェロー・理事長特別参与である魚崎浩平先生によるオンラインでの講義を受けた。日本の抱えるエネルギー事情や、その解決策の1つとして物質・材料研究機構でも研究が進められている次世代電池についてお話いただいた。

世界で初めて電池が作れられてから現在までの電池開発の流れや、今後の電池開発の指針などを聞くことができた。これらの基礎知識をもとに、実際に訪問した際には、電池の製作を体験させていただく予定である。電池の化学的な仕組みについてはまだ学習していないが、このツアーでの学びと化学での学びが繋がっていく。

また、物質・材料研究機構(NIMS)の施設について、魚崎先生自身の兵庫高校生時代のお話や、卒業後の研究の歩みについてもお話を伺った。

令和4年8月3日 東京未来フロンティアツアー事前学習④ 「日本アセアンセンター」、「国連UNHCR協会」、「アジア経済研究所」

本校PC教室において、東京未来フロンティアツアーで「日本アセアンセンター」、「国連UNHCR協会」、「アジア経済研究所」を訪問する創造科学科6期生(2年生)、GR選択者(2年生)9名が、事前学習を行った。

3グループに分かれ事前に各機関、研究所での活動内容や研究内容、質問したいことをスライドにまとめたものを使って発表を行った。その後、互いに疑問点や考えを出し合いながら、その内容をさらに深めていった。

「日本アセアンセンター」については、アセアン諸国内の国による考え方や日本との関わり方の違いについて考え議論した。

「国連UNHCR協会」については、ロシアとウクライナの国境問題では、難民の定義について考えた後、協会が行っている様々な活動について議論した。

「アジア経済研究所」については、訪問時に講義をしていただく研究者の方の研究分野である「ベトナム地域研究、農村経済社会」について具体的な研究について調べその内容について議論した。

令和4年8月2日 東京未来フロンティアツアー事前学習③ 「カワサキロボステージ」

本校PC教室において、東京未来フロンティアツアーで「カワサキロボステージ」を訪問する創造科学科6期生(2年生)、GR選択者(2年生)12名が、事前学習を行った。

カワサキロボステージでは、人とロボットの共存・協調を理念として開発されている川崎重工のロボット分野の最先端の技術とノウハウを見て触れて体験することができる施設である。これまでどのようなロボットが開発され、どのような場所で使用されているのかなどを事前に調べ、それを発表し合うことで共有した。また、その中から生じた自分たちの考えや、疑問について議論を深めることで、ブラッシュアップを行った。

実際にツアーで訪問した際には、事前学習の内容をまとめたものを発表し、質問をぶつけることで、ただ見学するだけでなく、こちらの意見や考えを提案していけるものとしていく。

令和4年8月1日 東京未来フロンティアツアー事前学習② 「統計数理研究所」

本校ゆ~かり館において、東京未来フロンティアツアーに参加する創造科学科6期生(2年生)、GR選択者(2年生)24名が、事前学習を行った。今回はオンラインで研究所と接続し、まずは自分たちが調べた統計学の活用分野や、今後の可能性についてプレゼンテーションを行った。

また、その中で生じた疑問について質問した。その後、野間久史准教授から医療分野での統計学の利用例を挙げて統計学の基本的事項についての講義をいただいた。高校では詳しく学習しないが身近なところ、意外なところで幅広く統計学が用いられていること、今後さらに活用の幅が広がっていく可能性などを感じた。

今後統計学を用いた探究活動を行っていく生徒は山下智志副所長からアドバイスをいただくなど意義深いものとなった。

令和4年7月26日 東京未来フロンティアツアー事前学習① 「量子科学技術研究開発機構」

本校PC教室において、東京未来フロンティアツアーで「量子科学技術研究開発機構」を訪問する創造科学科6期生(2年生)、GR選択者(2年生)12名が、事前学習を行った。

訪問時に「量子計測技術」、「PET装置開発」、「認知症薬剤の開発」「放射線計測技術」の4分野に分かれ、各分野でどのような研究がなされているのかを調べ、自分たちの考えを交えて発表を行った。そこから互いに質問事項を出し合いそれに答えることで分野理解を深めた。量子は様々な分野での利用が進んでいる。量子についての理解は難しい部分もあったが、参加者全員で議論を深めた。

令和4年3月26日「WKCフォーラム2022~コロナ禍における学校と生徒のメンタルヘルス~」パネリスト参加

グローバルリサーチ受講生(2年)2名が、WHO健康開発総合研究センター主催・WHO神戸センター共催「WKCフォーラム2022~コロナ禍における学校と生徒のメンタルヘルス~」における発表者、及びパネリストとして参加した。初めに、国連広報センター(UNIC)長の根本かおる氏から「みんなで考えよう、コロナ時代のメンタルヘルス-私の経験から考える-」基調講演が行われた。続いて、パネルディスカッションとして、大阪大学大学院人間科学研究科(UNESCO Chair)教授の山中浩司氏とWHO神戸センター医官の茅野龍馬氏、京都大学大学院医学研究科健康増進・行動学教授の古川壽亮氏、英国UCL医学部学生の島戸麻彩子氏とともに、本校生徒は「コロナ禍における、学校と生徒のメンタルヘルスの課題と展望」というテーマで議論した。発表やディスカッションを通して、高校生自身の声を届けるとともに、参加者から多くの学びを得た大変貴重な機会となった。

WKCフォーラム2022についてはこちら

令和4年3月12日「SDGs Questみらい甲子園関西エリア大会」

普通科グローバルリサーチ受講生(2年)2名が、SDGs Quest みらい甲子園関西エリア大会実行委員会「SDGs Questみらい甲子園関西エリア大会」のファイナリストに選ばれ、セレモニーに参加した(班員は3名だが、蔓延防止措置中のため、2名に制限)。まず、実行委員長の朝日新聞大阪本社メディアビジネス局長の安場孝氏による挨拶が行われ、次に2分程度で各ファイナリストから自己紹介及び研究概要の発表を行った。続いて結果発表で、本校は大日本住友製薬賞を受賞した。最後に、各班の研究について、ファイナリスト同士で質疑応答を行う交流会が行われた。

〈本校発表タイトル〉

「メンタルヘルスに対する偏見をなくして相談に行こう」大日本住友製薬賞

令和4年2月11日「HYOGO×WKCフォーラム高校生SDGs探究発表会 2021」代表発表

普通科グローバルリサーチ受講生(1・2年)20名、創造科学科6期生(2年)3名と5期生(1年)12名が、兵庫県教育委員会委員会・WHO神戸センター主催「HYOGO×WKCフォーラム高校生SDGs探究発表会 2021」に参加した。まず、基調講演として「国際保健の潮流:世界の人々の健康と社会デザイン~SDG3(全ての人に健康と福祉を)達成のために」というテーマで、WHO西太平洋地域事務局コンサルタントの坂元晴香氏から国際保健についてや国連職員に興味をもった経緯や仕事の内容についてお話をしていただいた。次に、課題研究成果LIVE配信として、本校創造科学科6期生1名はじめ、4校が発表を行った。最後に発表に対する講評として、神戸大学海洋政策科学部准教授のルックス・マシュー氏からプレゼンテーションのポイントについてお話をしていただいた。なお、本校はこの発表会の幹事校であり、司会は本校放送委員会が務めた。

〈本校発表タイトル〉

「高齢者デジタル・デバイド解消に向けたスマホ教室の提案-スマホ教室におけるアンケートと聞き取り調査の分析をもとに-」生徒投票1位

令和4年1月29日「Glocal High School Meetings 2022」金賞受賞

創造科学科5期生(2年)1名と4期生(1年)4名が、文部科学省指定グローカル型地域協働推進校探究成果発表委員会主催「Glocal High School Meetings 2022」にて、5期生は日本語部門、6期生は英語部門にそれぞれ発表動画を投稿した。この発表会は、地域との協働による高等学校教育改革推進事業(グローカル型)の指定校・事業特例校・アソシエイト校(対象37校)がオープン参加で動画投稿し、一般社団法人Glocal Academy代表の岡本尚也氏を中心に審査を受けた。本校は、日本語部門が金賞(審査委員長特別賞)、英語部門が銀賞を受賞し、5期生生徒が発表会にて日本語部門の成果発表を行った。

〈発表タイトル〉

日本語部門「~空き家とアーティストをつなぐ~架け橋プロジェクト」 金賞(審査委員長特別賞)受賞

英語部門 “Creating Local Communities through Micro Libraries” 銀賞受賞

令和4年1月31日「“ドリームボール”で夢をつなぐ~日本各地をめぐるユースの難民支援」

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が手掛ける動画に、本校生徒が参加した。アフガン難民の少女ナディラさん(インド在住)がデザインしたサッカーボールを使って、18都道府県、40の学校・団体などの総勢約350人の有志が動画を撮影した。東京研修にてUNHCR協会に講義を受けた縁から今回撮影に参加した。

【動画公開】“ドリームボール”で夢をつなぐ~日本各地をめぐるユースの難民支援

令和3年12月24日「令和3年度WWL課題研究交流発表会」参加

普通科グローバルリサーチⅡ受講者(2年)2名が、文部科学省「ワールドワイドラーニングコンソーシアム構築支援事業(WWL)」の拠点校である神戸市立葺合高等学校主催「令和3年度WWL課題研究交流発表会」に参加した。はじめに各校紹介の発表と葺合高校によるキックオフ・プレゼンテーションが行われた。次にグループに分かれ各12分の発表+質疑応答を行った。本校は「スマホと睡眠の関係について」というタイトルで、睡眠直前のスマホ利用と起床時の計算問題の解答に関する考察について発表を行った。続いて、分野別ディスカッション・ワークショップでは、「【人権】ワクチン接種における差別」というテーマで議論した。最後に兵庫教育大学院教授の西岡伸紀氏から講評をいただき、会を締めくくった。

令和3年12月19日「ワン・ワールド・フェスティバル for Youth」参加

本校普通科グローバルリサーチと創造科学科の生徒が、ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 運営委員会・特定非営利活動法人関西NGO協議主催「ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 2021」にオンラインで参加した。今回はグローバルリサーチ受講生(1年)1名がプログラムセクション実行委員として参加し、オンラインでイベント企画・運営の準備を進めてきた。当日は本部であるYMCA大阪に集合しし、イベントを運営した。

また、グローバルリサーチ受講生(2年)の4名が高校生のための国際協力アクションプラン応援プログラム「アイデア探求コース」でファイナリストに選ばれ研究発表を行った。神戸市長田区のベトナム人の医療アクセス向上を目指して「フォーより簡単な医療手続き」を発表し、グッドアイデア賞を受賞した。同じく2年生の2名が、ユースアクション報告会において、フードドライブキャンペーンの実践報告を行った。質疑応答も盛り上がり、研究を深めるヒントを得ることができた。

その他、創造科学科6期生(1年)2名が、「グラフィックレコーダー」を担当し、プログラムの内容をまとめたり、グローバルリサーチ受講生(1年)5名が「高校生レポーター」として各企画に参加した。合計14名の生徒がイベントに参加し、グローバル社会における課題や他校の取り組みについて学んだ。

朝デジタル「SDGs、国際協力…高校生が提言ワン・ワールド・フェス」

令和3年11月25日創造基礎「税の作文表彰式」

本校校長室において、創造科学科5期生(2年)2名が「高校生の税に関する作文」で受賞し、その表彰式を行った。長田税務署長の大西孝幸氏をはじめ、税務署の職員の方にご来校いただき、表彰していただいた。

作文タイトルと受賞名は以下のとおり

「高校生の私と税金」長田税務署長賞

「無償の教科書、当たり前?」神戸市長田区租税教育推進協議会長賞

令和3年11月6日「ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 2021 ブラッシュアップのための発表会」

グローバルリサーチ受講生(2年)3名が、ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 2021 運営委員会、(特活)関西NGO協議会主催「ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 2021」の口頭発表「アイデア探求コース ブラッシュアップのための発表会」にオンラインで参加した。生徒は、在日ベトナム人の医療アクセスの円滑化するためのチェックシートや指先シートを作成し、提案した。生徒の発表(3分間)に対し、認定NPO法人テラ・ルネッサンス アジア事業マネジャー カンボジア駐在代表の江角泰氏、同職員・外務省NGO相談員の栗田佳典氏、NGO福岡ネットワークの加藤綾乃氏、認定NPO法人気候ネットワークの田中十紀恵氏からそれぞれコメントをいただいた。

〈生徒発表タイトル〉

フォーより簡単な医療手続き

ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 2021

令和3年11月3日 高大連携課題研究発表会at京都大学

グローバルリサーチ受講生(2年)3名が京都大学で実施された高大連携課題研究発表会に参加し、研究のポスター発表を行った。今回は「風車の羽角度と発電量の関連性を探る」というタイトルで発表を行った。8分間の発表、3分間の質疑応答を繰り返し行った。京都大学の先生や大学院生、他校の生徒から研究内容や研究の進め方について厳しい指摘や質問を受けたが、それに自分たちなりの答えをしっかりと返すことができていた。

客観的な意見を聞くことで自分たちの研究を見直し、今後の方向性を考える機会となった。また、他校の多様な発表を聞くことで探究活動に対する意義や熱意を再確認することができた。

<生徒感想>

今回合同発表会に参加したことによって、私は多くの刺激を受け、いくつかの発見がありました。特にこのように実際に研究内容を他者に伝えることで私たちの研究について多くの抜けを見つけました。例えば圧倒的な知識不足です。私たちはプロペラを作ることを最優先にしたため、風力発電についての詳細な情報や、先行事例、開発状況についてよく理解していませんでした。ですので、質問をされた際に研究のことは答えられてもなぜその研究が今後役に立つのかを詳しく答えられませんでした。今後の研究ではまず風力発電についての基礎知識を身につけたいと思います。

令和3年10月30日「WKCフォーラム2021Global Health High School Summit ~高校生からの姫路宣言~」

アクリエ姫路において、グローバルリサーチ受講生(2年)3名が、WHO健康開発総合研究センター(WHO神戸センター)主催「WKCフォーラム2021Global Health High School Summit ~高校生からの姫路宣言~」における発表者、及び宣言作成者として参加した。参加校(姫路西、関学千里国際、長田、葺合、飾西、姫路女学院、本校)はそれぞれのテーマに合わせて研究発表を行い、「姫路高校生宣言」を清元姫路市長及び藪本県健康福祉部長(県知事代理)に提出した。本校生徒は「メンタルヘルスに対する偏見をなくして相談に行こう」をテーマで研究してきた内容について発表した。また、宣言文の提出の役割も担った。

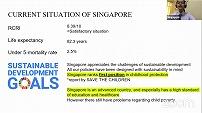

令和3年10月17日BAAC模擬国連大会

創造科学科5期生(2年)の生徒1名が、公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)主催「BRIDGE Across Asia Conference(アジア太平洋高校模擬国連大会)」にオンラインで参加した。5か国(日本、インド、韓国、タイ、モンゴル)の生徒がオンラインでつながって模擬国連を実施した。本校生徒はインドの生徒とペアを組み、シンガポール大使として会議に参加した。議題は子供の貧困で、すべての議事を英語で行った。惜しくも受賞は逃したものの、国際舞台で活躍する基礎となる異文化理解やコミュニケーション能力を身につける高いレベルの機会となった。

〈生徒感想〉

10月17日にオンラインでBridge Across Asia Conference 模擬国連大会があり、私はペアのインド人の学生と共にシンガポール大使を務めました。今回、私は「ワーキンググループのリーダー」の1人として話し合いを積極的に引っ張っていくことができました。話し合いを進めていく立場に立つことで学んだことが二つあります。まず、グループのメンバー全員に気を配って話し合いを進めることの難しさです。特に今回の会議では英語で行われたため英語力の差によってグループがまとまらないことが多かったように感じます。そのようなことにいち早く気づいて対策を取ることができるのが「良いリーダー」なのではないのかと考えました。また、時間配分の大切さです。今回私たちのグループは文書作成にあたって時間が足りなくなり最後までバタバタしたまま終わってしまいました。時間配分はしっかり考え予防線も張っておくことが大切であると身をもって感じました。今回受賞はできなかったものの、それ以上に多くの成長を得られたと思います。このプログラムの準備期間中、実際に何度か自分の成長を実感することがありました。思うようにいかなくて悩んだこともありましたが、会議が終わった後はこのプログラムに参加できてよかったと強く思いました。

令和3年10月10日BAAC政策発表会

創造科学科5期生(2年)の生徒1名が、公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)主催「BRIDGE Across Asia Conference(アジア太平洋高校模擬国連大会)」の政策発表会に参加した。会場の東京国際交流会館プラザ平成国際会議場に日本代表生徒16名が集合し、他国(インド、韓国、タイ、モンゴル)の生徒とはオンラインでつなぎ、実施された。本校生徒は8月にペアになったインドの生徒とシンガポール大使として政策を練り上げ、発表することができた。他国の大使役生徒から質問を受け回答したり、他国の発表に対しても質問したりした。今回の政策発表について大学生からコメントをもらい、ブラッシュアップしたうえで、生徒は次回17日の模擬国連大会に臨む。

令和3年10月9日グローバルリサーチ「WKCフォーラム大学教員指導」

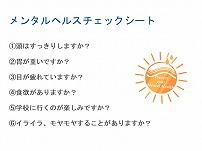

グローバルリサーチ受講生(2年)3名が、WHO健康開発総合研究センター(WHO神戸センター)主催「WKCフォーラム2021Global Health High School Summit ~高校生からの姫路宣言~」における発表者、及び宣言作成者に選ばれた。今回は京都大学大学院医学研究科健康増進・行動学教授の古川壽亮氏に研究の進捗状況報告とプレゼン資料について指導を受けた。これまでメンターである大阪大学医学部医学科の学生からサポートを受けながら活動し、校内生徒対象にアンケート実施とInstaglamを使ったメンタルヘルスの情報発信を行ってきた。今後はメンタルヘルスチェックシートの実施を進めていく予定だ。

「WKCフォーラム2021Global Health High School Summit~高校生からの姫路宣言~」兵庫県記者発表

https://web.pref.hyogo.lg.jp/press/20210915_8576.html