活動記録

【SSH】令和3年度 SSH生徒研究発表会を実施しました

1月20日(木)、今年度のSSH生徒研究発表会を行いました。

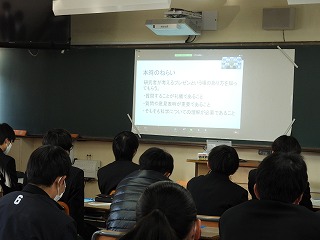

研究発表に先立ち、兵庫県立大学大学院教授の川村教一先生に「実りあるプレゼンテーションに向けて」と題してご講演いただきました。今回の講演会も、感染症拡大防止の観点から、川村先生がFuture Lab EASTからZOOMで配信し、生徒は各教室で視聴するリモート講演会形式で行いました。

(講演会の様子)

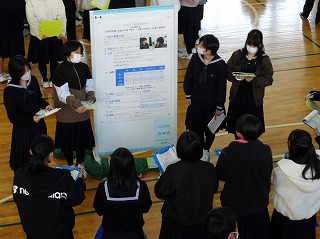

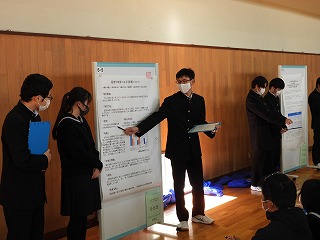

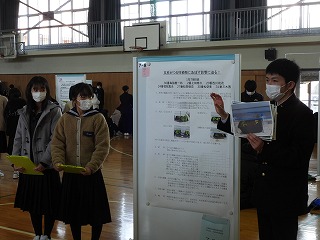

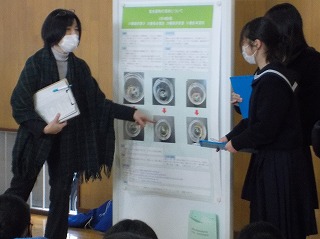

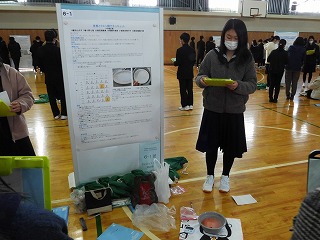

講演後、本校体育館にて午前中は1年次生、午後は2年次理系生徒による、ポスターセッションでの研究発表を行いました。1年次生にとってはこれまでの探究活動の集大成の発表、2年次生にとっては来年度の夏にある最終発表にむけての中間発表でした。9月の研究発表会と同様、活動班をA・Bの2グループに分け、グループごとに3回の発表時間を設定して、8分間の発表+4分間の質疑応答を行いました。また、2年次文系の生徒も、発表の聴講・質疑応答で参加しました。

次の発表機会は2月6日(日)のGirl’s Expo with Science Ethicsです。今回の反省を生かして、次の発表ではよりよい発表をできるようにしましょう!

(発表の様子)

<ご助言いただいた先生方>

久田健一郎先生(文教大学 非常勤講師)

波田重煕先生(神戸大学 名誉教授)

寶田馨先生(シスメックス株式会社 元新事業開発本部長)

川村教一先生(兵庫県立大学大学院 教授)

進藤明彦先生(神戸大学アドミッションセンター 特任准教授)

進藤先生からは、発表会の最後にご講評もいただきました。

(ご助言いただいた先生方) (遠藤先生から講評をいただきました)

<講演の感想(一部抜粋)>

- 今まで「質問をする=理解できませんでした」という気がしていたので、質問をすることに気が引けていましたが、しっかり講演を聞いて質問内容を考えようと思えた。1年次の研究発表の際、どこのグループでも質問をすることができ、自分が不思議に思ったことを確認することができた。また、自分たちの発表の時も予想していたよりももっと深い質問がきて、有意義だった。講演が研究発表会の前にあってよかったと思う。

- 今回の講演は、どのように質問をすれば良いかというものでしたが、僕はプレゼンにはどのような内容が必要かという話のようにも思えました。今日、本発表を迎えて、僕の班は研究の動機と目的が不明瞭だったなという反省点があります。次の発表の機会では、この内容を思い出して準備をしたいと思います。

<講演の感想(一部抜粋)>

- 放課後に残ったり、冬休み中も家のパソコンでポスターを作成したり、学校の授業外での活動も多かったけれど、その分満足のいくポスターを作れました。また、班のメンバーとの話し合いを通して自分になかった考えを取り入れることができ、発表から質疑応答まで自分たちの考えをしっかり述べることが出来て良かったと思います。来年も今年の活動を通して得たものを活かして活動したいです。(1年)

- 2年次の先輩方の発表を聞いて発表構成や質疑応答など、すごく参考になりました。また、自分たちの発表での質疑応答から、どのような所を工夫したらもっと思ったように進んだのか考えることができ、いい発表会になったと思います。先輩方からの質疑応答では、自分たちが想定していない質問や自分たちの知識よりも詳しい意見をいただいたので、もっとしっかり対策をしようと思いました。(1年)

- 自分達は何を研究して何を明らかにしたいのか理解出来ているが、初めて発表を聞く人への配慮が足りず、対応できていなかった。質問を受けても、説明すればするほど自分でも何を言ってるのか分からなくなってしまうこともあった。アドバイスシートでは高く評価して下さる人達も多かったが、アドバイスも沢山受けた。来年度の本発表に活用して、いい発表ができるよう努めたい。(2年)

- 1年次生の発表も聞きましたが、すごく完成度が高くて、研究が論理的に進められていてとても驚きました。発表時間も8分に近く、よく練られた文章になっていたと思いました。自分の発表では、大学の先生方からもたくさん意見をいただき、新しい発想も生まれたので、これからに活かしていきたいです(2年)

サイト内検索