図書室より

1年次対象「第1回姫路城学講演会」の開催

1年次対象「第1回姫路城学」講演会「姫路城大解剖」

講師:竹内 信 氏(兵庫県立歴史博物館 学芸員)

7月13日(水)5限、1年次対象の「第1回姫路城学」講演会を行いました。姫路城の歴史や建築の特徴、東高生が知っておくべき校地の歴史について、クイズ形式で生徒に分かりやすくご講演いただきました。他の城と比較しながら、姫路城ならではの特徴を数多く教えていただき、城郭史をご専門とされている竹内氏ならではの講演となりました。

〔生徒の感想〕

・毎日見ている姫路城だけど、本当に歴史あるすごいいい状態で残っている建物で、これからも姫路や日本で守っていかなければならない貴重な文化財なのだと改めて感じることができました。東高は姫路城の敷地内にあるというのは知っていましたが、昔は武家屋敷だったということまでは知らなかったので、昔はどういう風景があってどういう雰囲気だったのかなと少し思いました。

・姫路城があんなにも白く見えるのは漆喰のおかげなのだと驚きました。東高がある場所は、昔は侍などが住んでいるとこで世界遺産の敷地内でもあるので自分たちはすごい場所で勉強しているなと思いました。身近にあるものであまりすごさを考えたことはなかったけど、今日の講演を聞いて昔から残っている姫路城を大切にしたいと思いました。

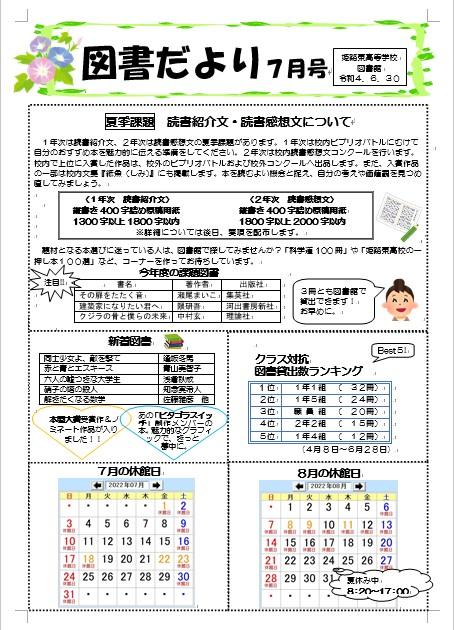

図書だより 7月号

図書だより 6月号

第1回姫路城学を実施しました

第1回姫路城学「野里のフィールドワークと町家見学」

講師:芥田博司氏(芥田家当主)

瀬澤義和氏(野里まちづくりの会理事長)

5月24日(火)、5月考査最終日の午後に第1回姫路城学を実施しました。

2年次生17名が参加し、野里地区のフィールドワークを行った後、芥田邸向家にて講師の方々の講義を受けました。芥田家の由来や野里地区と姫路城の関係性、方広寺の鐘と野里鋳物師とのエピソードに至るまで、当時の方々の生活の様子や思いを伝え、守っていくことの難しさと大切さについてお話していただきました。また、芥田家に伝わる播磨鍋や燗鍋を手に取って重さを比較したり、鍋に刻まれた模様を観察させていただきました。

【生徒の感想より】

●世界文化遺産である姫路城の周辺の町並みについて、詳しく知ることができ、とてもいい経験になりました。実際に鋳物に触れることで柄の繊細さや重さが分かり、昔の人の技術力を感じました。

●芥田家の歴史の中で、太閤検地や方広寺の鐘にも関わりがあったのは驚きでした。また、貴重な播磨鍋に触れることができてよかったです。

●私は姫路市民ではないので、この辺りの地名も全く知らなかったのですが、姫路城にまつわる名前の町が多いことを知って面白いなと思いました。休憩時間にお庭に行ったり二階に上がったりさせて頂いたときは、歴史ある町家が新鮮に感じられました。