学年・専門部

ダンス【授業の様子】

本校総合学科選択科目には「ダンス」があり、毎週2時間授業の中で練習を重ねています。

年に10回特別非常勤講師を活用し、より専門的な技術を学んできました。本日はその10回目で、1年間の集大成とすべく、生徒たちは熱心に踊りの技術を磨いていました。先生からも、「こんなに早くマスターできるなんてすごい!」とお褒めの言葉を頂いておりました。

これまで練習してきた成果を1月29日(日)学習活動発表会で披露いたします。お時間のある方はぜひご覧ください。

福祉講演会【視覚障害者の理解】

1月17日(火)、本校総合学科2年次「社会福祉基礎」選択生徒13名を対象に、視覚障害の方より直接お話をいただきました。

ある日、光がまぶしすぎて涙が止まらなかった…検査の結果、網膜色素変性症という難病で、現代の医療では治療できないと告げられる。ふさぎ込み、閉じこもる毎日。そこから仲間と出会い、京都ライトハウスでの生活で生きる術を学んだ、といった具体的なお話をいただきました。

現在ips細胞の研究が進み、この病気にも細胞移植がされ治験が進んでいる段階です。一筋の光を期待しながらも、毎日何ができるか模索しながら過ごされています。「私たちから声をかけることはできません。みなさんからのお声がけをお待ちしています」とのことでした。

西岡さんは、目が見えなくなってから、太鼓や日舞を始め、ボランティア活動もされているそうです。目が見えなくて、できないことはたくさんある。でも、そのできないことでずっと悩んでいるのではなく、できることを見つけて動き出すことが大切、と教えていただきました。

後半は西岡さんを囲んでの座談会。最後に日舞をご披露していただきました。できないことが増えても、できることに目を向け行動されている西岡さんの様子を知り、私たちもできることから始めようと思います。お忙しい中ありがとうございました。

人と自然科 先輩農業者による特別授業を実施しました

1月12日(木)人と自然科1年生を対象に、先輩農業者特別授業を実施しました。

この授業は阪神農業改良普及センター様と連携させて頂き、地域で活躍されている先輩農家の方をお招きし、直接講義を頂くことで、将来の就農・進路につなげようという取り組みです。ちなみに今年は5月に3年生を対象に三田市で大規模に果樹園を経営されている、小仲正章さんをお招きし講義をいただき、11月には2年生を対象に、農業先進地見学(バスセミナー)を実施しました。

今回お話しいただいたのは、宝塚市で観光農園『エーアイファーム』を経営されている石井伸啓先輩です。20年前に人と自然科の前身である生産流通科を卒業された私たちの先輩です。

石井先輩は有馬高校卒業後、水道、建設に関する仕事に就かれました。その後観光業に従事することで接客に関する知識や技術を習得。そして平成28年、34才で就農されました。現在イチゴの高床栽培を中心にサツマイモ、ブドウ、枝豆、落花生などを栽培し、収穫体験のためにたくさんのお客様が石井先輩の農場を訪れているそうです。

高校在学中は農業をすることを考えていなかったという石井先輩。講義では就農に至るまでの気持ちの変化や、就農後事業者として経営をすることの難しさや楽しさ、そして宝塚西谷地区を活気づけたいという地元愛など本音の話をたくさん聞かせていただきました。

特に印象に残った言葉は、観光農園を行う中で一番うれしいことは、直接お客様から『おいしい』という言葉を聞くことができるということ。この言葉が石井先輩の活力になっているとのことでした。

さらに石井さんの強みは有馬高校での農業に関する基礎的な学びと民間企業での経験から経営感覚、そしてお客様に喜んでいただけるスキルが身についているということ。そして今でも日々学び続けているそうです。ちなみに今の学びのテーマは『緑肥』。環境に優しい農業を追求しておられました。

最後に有馬高校人と自然科で学ぶ1年生へ

「とにかく今の学びを大切にして、そして高校生活を楽しむこと。有馬高校で農業の学びをとおして皆さんは事業を起こせる人材に成長するはず。高校卒業後は農業、また農業以外でも良いので事業主として活躍して下さい。応援しています。」

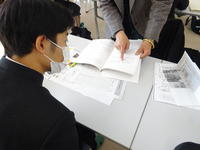

というメッセージを頂きました。先輩の思いをみんな真剣に受け止めていたようで、メモをとりながら話しを聞く生徒もたくさんいました。そして講義終了後も『観光農園にお客様をどのようにして宣伝、集客されていますか?』『病気や害虫、生理障害などどのように対応されていますか?』など途切れることなく質問も飛び出し、充実した時間となりました。

石井先輩、お忙しい中興味深いお話本当にありがとうございました。そして阪神農業改良普及センターの皆様、このような機会をいただき、本当にありがとうございました。

産業社会と人間『2分間スピーチ』学年代表者発表会

1月13日(金)の「産業社会と人間」は、2分間スピーチ学年発表会でした。「わたしの夢」をテーマに、クラスの代表13名が2分間スピーチを行いました。

どのスピーチも、自分の将来を真剣に考えた、胸を打つ発表でした。特に自己開示や聴衆への問いかけ、自分の立場で考えさせるようなスピーチが印象に残ったようです。

講評は、11月に「スピーチ講座」を担当してくださった大手前大学の鈴木基伸准教授にお願いしました。『2分間スピーチ』のまとめとして、「人と円滑なコミュニケーションをとるための方法」をお話いただきました。人にはネガティブな側面とポジティブな側面両方があり、どちらも満たす100%満足なコミュニケーションは非常に難しいこと、相手に対する”配慮”が大切になるといったことが分かりました。鈴木先生、ありがとうございました。

今日の中から選ばれた代表者1名は、1月29日(日)の学習活動発表会で全校生に向けスピーチをします。発表者のみなさん、ここまで本当にお疲れ様でした。

福祉講演会(失語症について)

1月12日(木)5,6限「コミュニケーション技術」の授業において、トークゆうゆう代表田中加代子さまより、失語症についてのお話をいただきました。トークゆうゆうの利用者さまとご一緒に、支援の方法など詳しいお話もしてくださいました。

トークゆうゆうさんは、失語症の患者さんが通う作業所で、それぞれができることを楽しんで取り組まれている場所です。有馬高校からも近く、毎年交流させていただいております。失語症患者さんを家族に持つ田中さんが、いつでも患者さんやご家族が交流できる場所として開所されました。

失語症は見た目にはわかりにくく、社会の認知もまだまだ進んでいません。コミュニケーションに支障があり、他者との交流が難しいことを知りました。話す、聞く、読む、書く、数字の理解などに困難がありますが、コミュニケーションの工夫で、やり取りが可能です。「失語症向け意思疎通支援者養成」という講座がスタートしており、失語症専門に支援する方の育成が進んでいるそうです。

失語症に限らず、病気や障害がある人が社会参加をしながら生活していくには、周りのサポートが欠かせません。病気や障害がある、ということばかりに着目するのではなく、目の前のその人がどんなことに困っているのか、心を寄せていくことから始めていきたいです。田中さん、お忙しい中ありがとうございました。

1月10日(火) 全校集会

1月10日(火)に全校集会が行われました。

感染症対策のため、今回もテレビ会議システムを活用して行われました。

初めに校長先生の講話がありました。新年の挨拶はじまり、

最後には大学入学共通テストを4日後に控えた3年生へ激励のお言葉がありました。

次に表彰式が行われました。多くの有高生の頑張りが見受けられました。

最後に生徒指導部長の奥野先生より、各学年へ次年度に向けた準備を始めるように、お話がありました。

2023年、新たなスタートが切れるように、今日からまた少しずつ頑張っていきましょう。

有馬高校のホームページが新しくなりました

令和3年度より有馬高校のホームページがリニューアルします。

パソコンからの閲覧はもちろんのこと,スマートフォンからの閲覧に対しても見やすい文字や画像の大きさに最適化されます。(レスポンシブ対応)

生徒の皆さんをはじめ,地域の皆様におかれましても,今まで以上に本校の特色ある教育の情報発信に努めてまいりますので,今後ともお願い申し上げます。

なお,旧ホームページや旧ブログの内容についても閲覧は可能です(最新の情報ではありませんので,ご注意ください)。トップページのリンクメニューから参照して頂くか,以下のリンクからご覧いただけます。旧ホームページ

旧ブログ