学年・専門部

人と自然科 ブドウ栽培 ジベレリン処理頑張りました

人と自然科では、ベリーA、ピオーネ、マスカット3種類のブドウを栽培しており、ベリーAは2年生の果樹と緑の授業(新カリキュラム)で、ピオーネとマスカットは3年生のガーデニングの授業(旧カリキュラム)で技術を学んでいます。

現2年生からスタートしている人と自然科 新カリキュラム(教育課程表)はこちら.pdf

ブドウ栽培は4月からスタート、5月上旬には先日は、摘穂・整房・ねん枝・誘引などの技術を学びました。

4月、今年もブドウ栽培が始まりました・・に関する記事はこちら

5月上旬の栽培実習(摘穂・整房・ねん枝・誘引など)に関する記事はこちら

そして5月の下旬に入り、いよいよジベレリン処理を学びました。ジベレリンは植物ホルモンの一種。主に無核化(種なしにすること)を目的に行い栽培期間中2回実施します。

まずは2年生によるベリーAのジベレリン処理です。

ベリーAの場合、開花前2週間に実施します。この時期の判断方法法の一つとして、蕾の幅が約1.8mmを超えてきたた頃と言われています。この時期を逃すと全てのブドウに種が残ってしまうため、中間考査終了後、短時間残って実習を行いました。

ベリーAの場合、100ppmに希釈したジベレリン液を使用します。カップに入れ、花穂(つぼみの状態の房)を一つ一つ丁寧に液に浸していきます。ポイントはカップの中で花穂をゆすり、空気を抜き、まんべんなく液が付着させること。そして花穂全体を液に浸すことです。(上部が浸されていないと、その部分だけ種が残ります。)

しっかり処理できましたね。2回目は開花後訳15日後が適期です。しっかり取り組みましょう。

その4日後・・・今度は3年生の生徒ピオーネのジベレリン処理を行いました。

ピオーネの1回目の処理適期は満開約5日後。濃度は12.5ppm(12.5~25ppmと言われています)に希釈したジベレリン液を使用します。方法はベリーAと一緒です。

さすが3年生。1年生の時にベリーAの栽培を学んだだけあって、慣れた手つきです。液に付けた後は軽く花穂をトントンすることで、余分な液を落とします。残った液が乾燥し、ジベレリンの濃度が上がってやけどのような現象が起こる『ジベ焼け』を起こすのを防ぐ技術です。ちなみにのこの日の天気は曇り。一気に乾燥しないのでジベレリン処理には最高の天気でした。

終了後は枝の管理です。中間考査中はでなかなかブドウ畑にこれなかったので、枝が上に伸びてしまってますね(右写真)。ねん枝(枝をひねって方向を変える技術)をして下に落として屋根の下に落としてやります。(右写真)この作業をツル落としといいます。とても上手です。

これでこの日の実習は終了。ピオーネの2回目ジベレリン処理は1回目の10~15 日後。おいしいブドウが収穫できるように、そしてブドウを待っている皆様(有馬高校の生徒・保護者限定販売です)のために頑張ります。

人と自然科 今年もひとはく連携セミナースタート 西日本のタンポポについて学ぶ

今年も人と自然科1年生「人と自然」の授業で、ひとはく連携セミナーがスタートしました。有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、1年生学校設定科目「人と自然」の授業で年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の専門員から、各分野のユニークかつ専門的な講義を直接受講することができます。

県立人と自然の博物館まで約2km。安全第一でみんなで歩いて向かいます。とっても楽しそうですね。

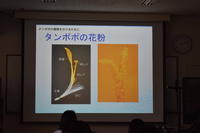

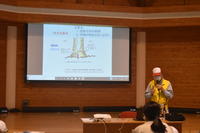

第1回目の講義はセミナーではおなじみの名物先生、鈴木武研究員から「西日本のタンポポについて」と題し、お話をいただきました。鈴木先生は植物研究の第一人者で、中でもタンポポについて多くの資料を収集し、研究されています。また植物以外にも昆虫やは虫類など、その豊富な知識は多岐にわたります。

まずはタンポポの基礎知識について。部位の名称を学んだ後、カンサイタンポポやセイヨウタンポポ、カントウタンポポ、シロバナタンポポなど多様な種類について説明いただきました。花弁の色はもちろん、特に外片の細かな形の違いで見分けます。近年はカンサイタンポポとセイヨウタンポポの雑種も増えているそうです。

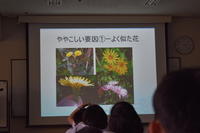

次にタンポポに似ている植物について教えていただきました小学生に「タンポポを摘んできて」といってよく間違われるのが『ブタナ』と呼ばれる植物で、タンポポよりも小さめの黄色い花をつけています。タンポポは一つの茎から1コしか花をつけませんが、ブタナは複数の花をつけるのが特徴です。それ以外にもノゲシやオオシシバリ、ニガナなど間違えやすい植物があります。

そのほかにもタンポポの名前の由来や観察方法、出現率の規則性・・・など様々なタンポポに関する知識を教えていただきましたが、中でも生徒が興味を持っていたのはタンポポとメダカの分布が一致しているという説です。『メダカがタンポポの種を運ぶから?』『タンポポを食べてメダカが育つから?』『共通の理由からたまたま一致した?』など様々な理由が考えられているようですが、まだ研究中だそうです。

最後に番外編として、鈴木先生の研究対象として飼育されている様々な生きものの実物に触れる体験をさせていただきました。ダンゴムシやトカゲ類などの生きものがいる中で一番人気だったのが・・・

ヘラクレスオオカブトです。最大個体は全長180mm以上。世界最大のカブトムシです。よくよく観察すると全身に毛が生えており、胸や角の毛は相手を挟んだときの滑り止めの役目が、おしりの毛はダニよけなどの役割があるそうです。早速BYODで購入したタブレットで撮影し記録に残していました。

とても楽しく充実した90分でしたね。鈴木先生本当にありがとうございました。人と自然科ではこのような経験、体験を積み重ね、3年後の進路実現につなげていきます。

最後に今回初めてみんなで人博を訪れたと言うことで集合写真をとりました。

今年入学した1年生も全員、農業や環境に興味があり普段の農業に関する実習や座学も意欲的で頼もしいです。この調子で頑張りましょう。

次回のひとはくセミナーは李 忠建研究員より『種とは何か』というテーマで、生物とはどのような存在なのかにつて迫っていきます。楽しみですね。

人と自然科 農業クラブ令和5年度前期総会開催

5月23日火曜日 講義棟に人と自然科の1年生から3年生全生徒が集まり、令和5年度農業クラブ前期総会を開催しました。

人と自然科のように、全国の農業に関連する学科で学ぶ生徒は全員『農業クラブ』という組織に所属します。農業や環境などに関する知識や技術を習得する日頃の授業や実習も農業クラブ活動であり、習得した知識や技術を活かした地域貢献活動も農業クラブ活動です。

直近の地域貢献活動 福祉施設花壇植え付けボランティアに関する記事はこちら

また全国の農業高校生と交流したり、農業について学んだことを全国約9万人の農業高校生と競い合う各種競技会に挑戦したりするのも農業クラブ活動の特徴です。

兵庫県内11校の農業クラブ員(農業高校生)と交流した県第1回理事会評議員会出席に関する記事はこちら

昨年全国の農業高校生と競い合った農業クラブ全国大会北陸大会に関する記事はこちら

前期書記による開会の言葉の後、まずは前期会長より挨拶がありました。クラブ員一人一人に語り掛ける口調で、立場が異なる1年生、2年生、3年生それぞれがやるべきことに一生懸命取り組むことの重要性について訴えかけるる素晴らしい挨拶でした。

次に成人代表である校長先生より挨拶をいただきました。昨年度の農業クラブ各種競技会やコンクールなどでの大活躍に関するお褒めの言葉、そして高校で農業を学ぶことの重要性、そして最後の『有馬農林学校、兵庫県立三田農業高等学校が前身である有馬高校126年の歴史は『農業』であることに誇りを持ってほしい』という言葉が人と自然科の生徒にとって心に残る言葉でした。

そして議長が選出された後、総会に入ります。

執行部事業から令和4年度事業報告と令和5年度事業計画案が・・・

執行部会計から令和4年度会計決算報告と令和5年度会計予算案、さらには監査委員から会計監査報告があり、異議もなく承認されました。

議長解任後は昨年度の活動成績報告。昨年度は農業クラブ全国大会のみならず、全国海づくり大会作文コンクールの環境大臣賞、NFDフラワーデザインコンテストでの文部科学大臣賞など、2名の大臣賞をはじめとして様々なコンテストで優秀な成績を収めることができたことが報告され、『今年度も先輩に負けない活躍ができるように頑張りましょう。』と激励の言葉がありました。

第18回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストにて文部科学大臣賞他受賞 に関する記事はこちら

第21回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに兵庫県代表として出場 奨励賞受賞に関する記事はこちら

全国豊かな海づくり大会作文コンクールにて環境大臣賞を受賞しましたに関する記事はこちら

次は令和5年度前期有馬高校農業クラブ執行役員の紹介です。2.3年生を中心とした10名の執行部役員に加え、新たに11名の1年生を加えた21名の執行委員が紹介されました。このメンバーが人と自然科の核となり、学科を盛り上げてくれます。役員のみなさんよろしくお願いします。

最後は恒例のFFJの歌斉唱です。FFJの歌は全国の農業高校生が歌える歌で、県大会や全国大会、農業高校生が集う会議や交流会で必ず斉唱する歌です。今回3年ぶりに全員で声を出して歌うことができましたが、1年生はもちろん、2.3年生の生徒も曲は何度も聞いていたものの、初めて声を出して歌ったということで、大合唱まではまだまだ時間がかかりそうです。

前期総会も終え、農業クラブ活動はいよいよ本格的にスタート。6月には兵庫県下11校の農業高校生が集まるイベント『リーダー講習会』そして農業高校生の甲子園、インターハイとも呼ばれる『各種競技会』の予選会に突入します。人と自然科のみなさん、日々の農業学習を楽しみながら頑張りましょう。

人と自然科 ブドウ栽培頑張っています(摘穂・整房・ねん枝・誘引・・・)

5月も後半に入り、気温も一気に上昇してきました。有馬高校人と自然科人気作物の一つ、ブドウ(ベリーA、ピオーネ、マスカットオブアレキサンドリアの3種類栽培しています)も一気に成長が進み、農場に行くたびにツルが伸び、違った姿を見せています。(ちなみに下の写真の左が5月上旬、右が1週間後の写真です。全く違う風景ですね。)

そんなブドウに4月から、2年生の生徒は果樹と緑の授業で、3年生の生徒はガーデニングの授業で一生懸命向き合っています。

4月 今年ももブドウ栽培が始まりました・・に関する記事はこちら

この時期重点的に行う実習は、摘穂・整房・ねん枝・誘引・・・ですね。

摘穂は1本の枝に2つ~3つついている花穂(つぼみの塊)を1つにしぼる作業です。基本は根元に近い穂を残しますが、成長が早すぎる場合は2つ目の穂をのこすこともあります。

次に整房です。整房とは、房の形を整える作業。現在ブドウはつぼみの状態で、その数は数百個。このままではうまく実がつかなかったり、とてつもなく大きな房になってしまうので、つぼみのうちにハサミで摘みながら数を制限していきます。

ベリーA では、最終的に1房75粒を目標とし、1房75粒を目標とし、この時期は花穂の先端を落とし、つぼみの塊(車)を15にしていきます。そしてピオーネは最終的に1房40粒を目標とし、この時期は花穂の先端を残し、つぼみの塊(車)を10にしていきます。(なかなか言葉では難しいですね。ぜひ人と自然科に入学し、学んでください。)ちなみに下の左写真がピオーネ整房前、右はピオーネ整房後の写真です。細かい作業で大変ですが、丁寧に1房1房作業をしています。

そして上に伸び、屋根に突き当たろうとしている枝をテープナーという道具を使って針金にとめていく作業が「誘引」です。この時枝を折らないように、ねじりながら下に向ける「捻枝」という技術があり、これが難しいんですね。高度な技術が必要です。

これらの作業が終われば、いよいよ5月下旬には種なしブドウにするためのジベレリン処理を学ぶ予定です。9月には収穫を迎え、在校生、保護者を対象としたブドウ販売会が実施されます。

おいしいブドウが販売できるように、技術を高め頑張ります。

人と自然科 農業クラブ 福祉施設花壇植え付けボランティア実施

人と自然科では、日頃の授業や実習で学び、身につけた技術を活用し、様々な活動行っています。その一つとしてあげられるのが、農業クラブ本部役員を中心として取り組んでいる地域での花壇装飾活動です。今年も、人と自然科農業クラブ役員生徒10名が篠山市にある福祉施設「丹南精明園」を訪れ、花壇植え付け活動を行いました。農業クラブでは14年前からこの活動を継続して行っています。

この日は自分たちで栽培したペチュニアやサルビア、マリーゴールド、アゲラタムなどの草花苗約1000鉢を持参しました。朝から雨が降っていて心配していましたが、到着と同時に雨もほぼ上がり安心しました。

活動では園内5カ所の協同花壇、プランタを装飾します。今回は1年生の生徒が初めて参加。2.3年生の生徒とペアになり、先輩が考え配置した花苗を定植していく方法で進めていきました。

色とりどりの花苗がきれいに並べられていきます。

並べ終わったら早速植え付け開始です。

コロナ渦前は施設利用者の方と一緒に植えていたのですが、今回も感染リスクを考え農業クラブの生徒だけで植え付けていきました。一緒に交流しながら植えるのはもう少し時間がかかりそうです。

約2時間で植え付け作業は終了。完成した花壇はこちらです。

今は少し間隔が空いていますが、これから夏になるとさらに株が張り、ボリュームが増し、花いっぱいになります。楽しみですね。

丹南精明園を訪れた際は是非ご覧下さい。

人と自然科 地域自然保護 現地フィールドワークその4 里山管理を体験する

5月16日(火)人と自然科学校設定科目『地域自然保護』の授業で、里山管理に関する夢プログラムを体験しました。

人と自然科学校設定科目『地域自然保護』の授業では、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っており、現在は、実際に有馬富士公園で地域の方がホストとして実践されている夢プログラムを生徒が体験しています。

前回の体験 現地フィールドワークその3 有馬富士公園の昆虫を捕まえる に関する記事はこちら

この日は実際に有馬富士公園で、シイタケ菌打ち体験やキノコ観察会など、里山をとおした体験を実践されている『緑の環境クラブ』の方々にお世話になり、里山管理に関する夢プログラムを体験しました。

自己紹介の後、緑の環境クラブ北田代表より里山について学びました。特に人間の生活と密接に関わっている里山の恵みとして炭やシイタケ栽培の原木や山菜など、私たちの生活を豊かにしてくれる里山の魅力について学ぶことができました。さらに一見緑に見える里山の樹木にも、常緑樹や落葉樹、針葉樹など多様な植物が生息していること。人間が手を入れることによって豊かになっていく環境であることなど里地里山に関する専門的な知識についても学ぶことができました。

そしてメンバーの山村さんから安全に里山管理プログラムを体験するために必要な注意事項について説明を受けました。実習中はマダニなどから守るために肌の露出を避けること、ハチやマムシが出たときは安易に近づかず周囲に知らせることなど、けがをしないための大切な心構えを学びました。中でも注意が必要なことは、大きな木を切り倒す時の倒木の危険回避方法です。倒れる方向を考えた刃の入れ方や周囲に知らせることなど詳細に説明を受けました。

説明が終わり、ノコギリとハサミ、そして身を守るためのヘルメットなどの安全具を装着し出発です。

マダニから身を守るために虫除けスプレーも首元や手首、足首に吹き付け、実習地へ向かいます。

まずは全員で下草刈り体験です。このように地表部を覆うネザサをノコギリや剪定ばさみで刈っていき

『バイオネスト』という分解を促進させるためのスペースに集めていきました。さっぱりして風通しが良くなりましたね。

次は間伐体験です。混み合った里山を明るくしていきます。

まずは間伐した樹木を細かく刻み分解させるバイオネストを作ります。丸太を削って杭を作るところから実践します。そして枝を使って支え、安全に杭を打ちます。

そしていよいよ間伐です。ソヨゴやヒサカキなどの常緑樹をノコで伐採していきます。太い樹木は下の写真のように受口を作り、意図した方向へ倒していくことも学びました。

伐採した木は腐食し土に還りやすくするために小さく切断し、お手製のバイオネストに積んでいきました。

実習中には、ブナ科の植物の若芽がにタマバチがが産卵しコブができる没食子(これを抽出し染料やインクに使っていたそうです。)を発見したり、グミの木の葉の裏表を顕微鏡で観察(表面に雪の結晶や蜘蛛の形が見えました)したり・・・樹木の植生についても学びました。

最後に振り返り。1人ずつ本日の実習の感想について述べました。『斜面での伐木は農場での実習とは違って難しかった』『緑の環境クラブの方々から声かけを丁寧にしていただき安心して実習できた』など、それぞれ感じることがたくさんあったようです。そしてまとめで北田代表からいただいた『人生に意味の無い経験はない』と言う言葉が生徒にとってとても印象的だったようです。

緑の環境クラブの皆さん、すばらしい夢プログラムをありがとうございました。

次回の現地研修は自然の学校の皆さまから、棚田の管理をとおした植物・昆虫観察をいただく予定です。

人と自然科 クラインガルテン②

5月16日、初夏のような天気のもとクラインガルテン 2回目の実習です。

今回は、前回に植えた苗の支柱立てとスイートコーンの定植をおこないました。

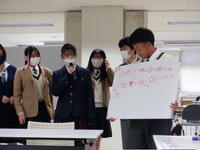

まずは、生徒から今日の実習についての説明です。ホワイトボードも駆使して説明します。

説明のあとは、生徒と受講生が協力して支柱立てです。グラグラしないように紐でしっかりとくくりつけます。

支柱ができたあとは、苗を誘引していきます。今から茎が太くなることを考えて誘引します。

次はスイートコーンの定植です。全員で協力して苗を植えつけていきます。

受粉がスムーズにできるような植え方をしました。

これからは気温も上がり、すくすくと成長していくことでしょう。

今後も授業の様子を定期的に更新しますのでお楽しみください。

人と自然科 チャレンジ教室「フラワーアレンジ」開講しました!

5月9日(火)人と自然科3年生学校設定科目「フローラルアート」の授業で、第22回チャレンジ教室「フラワーアレンジ」が開講しました。この授業は、地域の方を受講生としてお招きし、2年生の「フローラルアート」で学んだフラワーアレンジメントの基礎知識や技術を生かし、“生徒が先生”となり技術を教え、さらにアレンジメント技術を向上させるという取り組みです。

今年度も定員を超える応募があり、その中から厳正なる抽選で選ばれた10名の受講生の方が決定。開講式では教頭先生からご挨拶をいただき、その後簡単な自己紹介をして授業がスタートしました。

第1回目のチャレンジ教室の授業内容は、「リボンコサージュ」の制作です。リボンは花束やブーケに使用するなど、フラワーアレンジメントに欠かせません。また、今回はリボンをワイヤーで留めつけるため、ワイヤリングやテーピング技術の練習にもつながります。できたリボンを組み合わせて作るコサージュは、お花のコサージュとはまた違った可愛らしさがあります。

授業で配布するプリントは、生徒一人一人が1年間共に学ぶペアの受講生の方のためだけに制作した、「世界に1枚だけの特別な説明プリント」です。

生徒は自作の授業説明プリントを参考にしながら、受講生の方に説明していきます。

今回制作したリボンは4種類。たくさんあるリボンの中から、受講生の方と生徒が一緒に好きな色やリボンの幅を選びました。まず制作したのは、「コサージボウ」です。5ループのリボンを作りました。指の使い方が難しいですが、生徒たちは丁寧に見本を見せながら説明していました。

次に、「ロケットボウ」・「フレンチボウ」・「カリキュース」を制作しました。

完成したリボンのパーツを、受講生の方と生徒が相談しながら組み立てていきます。生徒は先週、同じ作品を作っているため、もっとこうしておけば良かったな、と思うことを伝えたり、組み合わせ方のアドバイスもしっかり行っていました。

2時間後、とても可愛らしいリボンコサージュが完成しました。制作したリボンの種類は皆さん同じですが、リボンの色やパーツの数、組み合わせ方によって全く違う作品が完成することが分かり、生徒達も大変勉強になりました。

次回は5月30日(火)、カーネーションを使用して「ラウンドアレンジメント」を制作します。

人と自然科 農業と環境 スイートコーンを圃場に定植しました

5月に入り、人と自然科1年生農業と環境の授業では、スイートコーンの苗を圃場に定植する実習を行いました。

作物栽培の基礎的な技術や知識、農業が環境に与える影響などについて学ぶこの授業では、1学期にスイートコーンを栽培をしており、各自の担当区が設けられ、責任をもって管理、栽培を行っています。今回定植した苗も自分で播種をした苗を使用しました。

1年生いよいよ実習授業スタート スイートコーンを播種しました・・に関する記事はこちら

定植を前に、スイートコーンを播種する正しい技術が身についているか、発芽率を計算してみましょう。

自分で播種した種子の数のうち、発芽した種子(芽)の割合を百分率で表したものが発芽率です。種苗袋には80%以上の発芽率が保証されています。しっかり発芽していますか?ほとんどの生徒がクリアしていましたね。また、1ポット2粒播種したはずなので、3つ芽がでている生徒もいましたね。正確な作業を心がけましょう。

そして圃場の準備です。先生がトラクタで耕うんして下さっていた圃場に入り、クワで谷上げ、畝立てを行います。事前にクワの正しい使用方法を学びましょう。道具の正しい使用方法を身につけることは安全にもつながります。

説明を受けた後は早速畝づくりです。

皆さんも通勤、通学途中に様々な作物を栽培している光景を見たことがあると思いますが、圃場にかまぼこ形の山を作って作物を栽培しているのをよく見かけると思います。これを畝と言い、排水性をよくしたり作業効率を上げたりする役目があります。畝づくりは農業の基本となる技術ですね。仕上げにクワの横の部分を使い、作物を栽培する場所となる床を平らに整え、完成です。約40分で美しい畝ができました。

自分で作った畝にスイートコーンを定植していきます。今回は株間(苗の中心から苗の中心までの距離)30cm、2条(2列で植えること)、並植え(隣の株と並行に植える)で定植することを学びます。

早速自分で播種した苗をもって定植していきましょう。まずは苗を配置し、移植ごてで植え穴を掘ります。

そして優しくポリポットから取り出し、植え穴にいれ、覆土します。ポイントは、植えた後に苗の周囲に水がたまるくぼみ(ウォータースペース)を設ける事です。どんどん植わっていきますね。

ちょっと浅く植えてしまった生徒は、スイートコーンがぐらぐらして倒伏の恐れがあるため、土寄せ(周囲の土を苗に寄せる作業)をしてあげます。

最後にかん水をして実習は終了です。

今年は4月~5月にかけて雨が多く心配しましたが、どうにか圃場でのスイートコーン栽培がスタートできましたね。これから有馬高校は中間考査に入りますが、スイートコーン栽培は待ってくれません。自分の担当区は責任と愛情を持って管理して下さいね。次回の実習は、追肥・中耕・除草作業です。美味しいスイートコーンが収穫できるように頑張りましょう。

人と自然科 農業クラブ 県第1回理事会評議員会出席

5月9日(火)人と自然科農業クラブの会長・副会長3名が、兵庫県学校農業クラブ連盟第1回理事会・評議員会に出席しました。

人と自然科のように、全国の農業に関連する学科で学ぶ生徒は全員『農業クラブ』という組織に所属します。そして全国の農業高校生と交流したり、農業について学んだことを全国約9万人の農業高校生と競い合う各種競技会に挑戦したりしています。

昨年度農業クラブ全国大会北陸大会に出場 農業鑑定競技会優秀賞受賞に関する記事はこちら

この日は兵庫県内の農業クラブ(農業系高校)11校の代表が今年度兵庫県学校農業クラブ連盟の事務局を務める氷上高校に集い、1年間の活動計画や予算案、農業クラブ県大会などについて話し合いました。

まずは理事会。各校の農業クラブ会長が議論します。昨年度の兵庫県学校農業クラブ事業報告、会計報告、今年度の事業計画、予算案、県大会の実施計画などが提案され、賛成多数で承認されました。

そして今年度の近畿連盟大会、兵庫県連盟大会で使用する大会スローガン、シンボルマークを選びました。

昨年度第70回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 今年も人と自然科生徒が大活躍!!(前編 競技会当日)に関する記事はこちら

昨年度第70回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 今年も人と自然科生徒が大活躍!!(後編 大会式典)に関する記事はこちら

各校が持ち寄った作品から、理事の投票で決定します。投票の結果、今年は県大会のスローガンとして有馬高校が提案した

『我らが青春! 切り拓け 農業Life』

が採用されました。そして近畿大会のスローガンとして有馬高校が提案した

『咲き誇れ 努力の花! 突き進め 我らの農業道!』

が兵庫県の代表作品として採用され、今月末に京都府で開かれる近畿連盟第1回理事会に兵庫県の作品案として提案されることとなりました。

さらに県大会シンボルマークも有馬高校の以下の作品が選ばれました。人と自然科の生徒本当に頑張っていますね。

お弁当を挟んで午後からは交流会です。

絵しりとりなどのゲームをしながら楽しんで

最後にドミノで一つの作品を作り、みんなで集合写真を撮りました。

このように兵庫県内11校の農業クラブ員(農業高校生)、さらには全国の農業クラブ員(農業高校生)と交流を深めることができるのが農業高校(農業クラブ活動)の魅力ですね。

この会議からいよいよ今年度の農業クラブ活動がスタートします。講習会や各種競技会を通して、他校と交流を深めたり、農業クラブの3大目標である科学性・指導性・社会性を養いましょう。有馬高校人と自然科の代表として会議に出席した会長・副会長お疲れ様でした。