地歴部

地歴部 6/12(日) 神戸フィールドワーク

地歴部員7名で神戸近辺のフィールドワークを行いました。

午前に北野異人館と布引の滝、午後に須磨浦山上遊園、五色塚古墳、舞子海上プロムナードを巡りました。

綿密な計画の下、天候にも恵まれ、充実したフィールドワークになりました。

以下は、部員による解説です。

最初に北野異人館に行ってきました。風見鶏の館は明治時代のヨーロッパの商人が日本に移り住んだ時に建てた家で、館は大きく生活感溢れている展示が多かったです。

次に布引の滝に行ってきました。布引の滝は雄滝(おんたき)・雌滝(めんたき)・夫婦滝(めおとだき)・鼓ヶ滝(つつみがだき)の4つの滝の総称で今回は雌滝に行きました。涼しい環境の中で自然を味わうことができます。

須磨浦山上遊園ではロープウェイとカーレーターを使用して山頂に行きました。山頂からの景色は素晴らしく、神戸の街や淡路島などが綺麗に見えました。

五色塚古墳は全長194mの兵庫県で一番大きい古墳です。4世紀の終わりごろ明石海峡とその周辺を支配した豪族が葬られていたと考えられていた。

最後に舞子海上プロムナードに行きました。明石海峡大橋の内部から瀬戸内海を一望したり、橋の内部の仕組みを学びました。

地歴部 京都研修旅行 12月18日 実施

2021年12月18日 7時38分 姫路駅出発 9時50分 嵯峨嵐山駅到着

準備物:暖かい服装(私服可)・学生証・筆記用具・お金(龍谷ミュージアム・昼食代等)

午前 京都 嵐山巡検 嵯峨トロッコ乗車 寒かったです。元はJR山陰線だったようです。

その後 法輪寺を訪れました。 以下は部長の解説です

嵯峨野トロッコ:7.3キロ25分間の保津川沿いの自然や景観美を感じられるトロッコ。

渡月橋:「くまなき月のわたるに似る」という亀山上皇の感想が由来。嵯峨野と嵐山を隔てる桂川に架かる橋。

法輪寺:713年行基が開創。829年空海の弟子道昌が虚空蔵菩薩像を安置し、法輪寺と称した。

午後

龍谷ミュージアム

この日は、職員の方の研修会の日で有ったようで、一般の入館は不可でしたが、

職員の方の配慮で特別に入館でき、かつ、有名な「大谷探検隊」のシルクロードの史跡について、

VR(バーチャルリアリティ)を使った貴重な体験等をさせていただきました。

西本願寺 散策

帰路

16時30分 京都駅発→18時24分 姫路駅着 解散

青春18切符使用 交通費は一人2410円ということで、安価で貴重な研修旅行ができました。

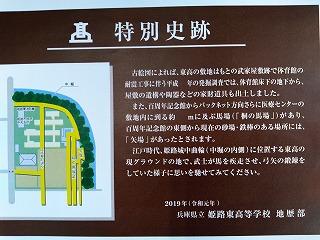

地歴部 特別史跡パネルを設置(百周年記念館前)

特別史跡の案内パネルを、百周年記念館玄関前に設置しました。

江戸時代に百周年記念館の周辺にあった矢場や馬場(桐の馬場)の位置を示しています。入退館の際などに、是非ご覧下さい。

地歴部 百十周年記念 中庭パネル設置しました。

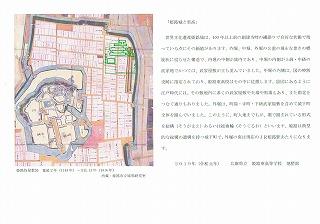

地歴部より

中庭(弥生の庭)に百十周年記念のパネルが設置されました。

「姫路城と東高」と題して、中堀の内側(中曲輪)の旧武家屋敷跡に位置する現在の東高の図面と説明文を記しています。中庭を通る際には、是非ともご覧ください。

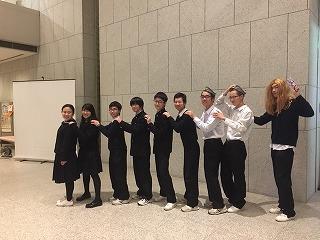

地歴部 れきはくロビー発表を行いました。

2月2日(土)地歴部も歴博ロビーで発表します。

「地歴甲子園」参加のため作成した研究論文をもとに、第一次世界大戦時に捕らわれの身になったドイツ兵捕虜たちが姫路や加西にもいたという史実を劇やスライドで発表します。ご来場をお待ちしております。

FM GENKIで地歴部の活動が紹介されます

特別史跡の説明パネル(中庭)を設置しました

第1棟の校舎、中庭側壁面に「特別史跡」についての説明パネルを設置しました。地歴部の部員たちが中心となって調べ、考えた文面・図柄を形にしたものです。

江戸時代の武家屋敷に通っていた道の部分は、中庭のタイルの色を変えて示されていますが、このパネルでは、そのことを説明しています。多くの方々に、見ていただき、姫路東高校が特別史跡の中にあることに、あらためて思いを巡らせていただければと思います。

地歴部 冬季研修

|

|

|

地歴部 夏季研修

7月31日(日) 地歴部は京都を訪ね、夏季研修を行ってきました。

「幕末の史跡を訪ねて」というテーマで、二条城→壬生寺およびその周辺の新撰組関連の地→池田屋跡→近江屋跡→酢屋とバスと徒歩で、猛暑の京都を移動しました。

また本能寺にも立ち寄り、最後は伏見稲荷神社の千本鳥居の山道を完歩して帰路につきました。次回は、冬休みに研修を行う予定です。