カテゴリ:農業部

人と自然科 ひとはく連携セミナー6回目 未来に残したい農業や農村の持つ魅力について学ぶ

11月1日(金)人と自然科1年生学校設定科目『人と自然』の授業において、今年度第6回目となるひとはく連携セミナーが実施されました。(秋の農業祭や修学旅行など学校行事が続き、ご報告が遅れすみませんでした。)

有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の研究員から自然や環境、動植物など専門的な講義を直接頂き、深く学んでいます。前回第5回目も『種子散布の生態学』をテーマに、藤井俊夫研究員より、植物が生息域を広げていく技ついて学びました。

ひとはく連携セミナー5回目 植物の移動方法について学ぶ に関する記事はこちら

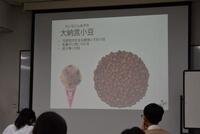

第6回目となる今回は『未来に残したい農業や農村の持つ魅力』をテーマに、衛藤 彬史研究員より講義をいただきました。棚田やかばたのような農村風景、また生活文化とともにある食や行事など、農業や農村にはその地に根づいた様々な魅力があります。時代の移り変わりとともに失われつつあるそのような価値や美しさを次世代に継承していくための工夫や取り組みを紹介いただきました。

まずは大豆に見る和食の今について説明いただきました。日本人食文化を考えるうえで味噌や醤油などの使用される大豆は和食の要です。しかしこの大豆のほとんどは海外から輸入されておりその自給率は20%で、ほとんどをアメリカやカナダから輸入しています。日本産の大豆は値段が海外と比較し高いですが大豆の文化を守るために、量より質を高める工夫を行っています。日本産の大豆の生産の減少が続けば、加工や調理に関する文化が引き継げなくなることが予想されます。

次に農業を英語に翻訳した単語『Agriculture』の意味について考えてみました。『Agriculture』は『Agri-culture』つまり直訳すると『農-文化』です。ユネスコが選定する『世界無形文化遺産』に日本の和紙が2014年に、日本の和食が2023年に登録されました。和食は先ほど紹介した大豆などの生産と直結していますし、和紙についても原料はコウゾ・ミツマタ・ガンピなどが主に使用されています。その和紙の生産におけるコウゾの国産比率は5%程度といわれており、現在文化財の補修に使用する和紙も外国産が使われているのだそうです。(ちなみに絹の国産比率も0.2%以下という状況だそうです)このように日本の文化を守ることと農業は直結していることが分かります。

そして多様な農村景観を守る取組みについても学びました。学校での授業でも学んでいますが、近年農業就業人口が減少し、農業は衰退しています。その結果美しい農村景観も失われつつあります。先生からは兵庫県別宮の棚田や徳島県にし阿波の傾斜地農業、静岡県伊豆市の水わさび伝統栽培など全国のユニークな取組みを紹介いただきました。

最後に先生から『農業はクリエイティブだ』という言葉をいただきました。農作物の加工や調理で『家庭科』や『科学』を学び、生産をとおして『食育』を学び、地域のことを学ぶことで『社会・歴史』を学び、栽培をとおして『理科・生物』を学び、収量を分析することで『経済』や『数学』を学びます。他にも気象学や地質学・動物学・獣医学・・・このように農業とは『総合学習』なのです。

『農業を学ぶではなく農業で学ぶ』このことばがとても印象的で、まさに人と自然科が目指していることを先生に改めて再確認させていただけた内容でした。衛藤先生、興味深い講義をありがとうございました。次回のひとはく連携セミナーは、『人とのかかわりから見た三田盆地周辺の地形と地質』をテーマに、加藤 茂弘究員より講義をいただく予定です。地元三田市の環境が学べるよい機会となりそうですね。

人と自然科 令和6年度秋の農業祭 盛大に開催されました

11月9日(土)人と自然科最大の行事である令和6度秋の農業祭が開催され、多くの地域の方、卒業生みなさんに来場いただき、無事終了しました。この日は朝から晴天。降水確率0%です。早朝から生徒は販売所の準備です。

この日に向け、人と自然科1~3年生の生徒、職員が」一丸となり準備を進めてきました。準備の様子は以下をご覧ください。

秋の農業祭まであと3日 青パパイヤの収穫を行いました・・・に関する記事はこちら

秋の農業祭まであと2日 3年生「課題研究」発表ポスターもぜひご覧下さい・・に関する記事はこちら

生徒によっては朝早くから登校し、販売に向け最後の準備を頑張っていました。8時30分、販売開始を前に、全員が集り開会式です。農業クラブ会長から、『地域の方が私たちが栽培した野菜やお花の苗を待っています。一人一人が責任をもって取り組み、秋の農業祭を楽しみましょう。皆さん私の後に続いてお願いします。』『エイ エイ オー』の全員の掛け声(高くつき上げた拳付き)で人と自然科生徒全員が団結しました。

そのような中、販売前にあちこちで大行列が・・・当日はたくさんのお客様(推定訳1000名)の方にご来場いただきました。販売開始の9:00。農業クラブ会長が鳴らす鐘の音で販売スタートです。

生徒がお客様を誘導します。野菜部門では人気のハクサイ、ダイコンを中心にどんどん売れていき、セロリーやサツマイモなども含め、販売開始から約2時間で用意していた野菜はすべて完売(OBコーナー含む)してしまいました。(ご購入いただけなかった皆さま。本当に申し訳ありませんでした。)

草花部門では、地域の方が毎年楽しみにされているパンジー、ビオラ苗、そしてハボタン苗などなど温室いっぱいに準備した花苗がどんどん減っていきました。

果樹と緑コーナーでは、今年から本格的に栽培を行っている青パパイヤが大人気。さらに有馬高校伝統のギンナンや大型ハボタンもどんどん売れていきました。運搬も大変ですね。

農業と環境コーナーでは今年も大人気のもち米が40分で完売。そして昨年復活した、焼き餅入りぜんざい。1年生の生徒が栽培したもち米で餅をつき、炭火で炙った餅をぜんざいで煮込んで提供。昨年の反省を生かし倍の量を確保しましたが12時過ぎにはすべて完売しました。

農業クラブコーナーではオリジナルグッズの販売はもちろん、こちらも昨年復活のポン菓子がさらにパワーアップし、生徒自ら栽培した爆裂種のコーンを用いたポップコーンも販売されました。ポン菓子機から大きな爆発音がなるたびに、会場は大盛り上がりでした。

また、農業クラブフラワーアレンジメント班の生徒によるコサージづくり体験も大人気。子供から大人まで多くの方が体験に挑戦してくださいました。

そして展示コーナーでは、3年生の課題研究ポスターや農業と情報、フードデザインなどの模造紙発表、ハロウィンカボチャの展示、1年生のハクサイ・ダイコン品評会も開催。優秀なハクサイ・ダイコンには金・銀・銅のリボンがつけられていました。

このように人と自然科の生徒が様々な場所でそれぞれが与えられた役割を果たしながら一生懸命農業祭の運営を頑張っていると・・・・やはり出てきてくれました。人と自然科オリジナルキャラクター『ひとっしー』です。生徒が頑張ってくると現れる妖精さんです。たくさんの人と一緒に写真撮影を楽しんでいました。

充実した時間もあっという間に過ぎ、農業祭は終わりを迎えました。みなさん充実した時間が過ごせましたか?自便がやるべきことを考え、主体的に行動できましたか?

閉会式では人と自然科の法被を着た校長先生、育友会会長様より、大成功となった農業祭での生徒の頑張りに対し、お褒めと感謝の言葉をいただきました。また農業クラブ会長より、『皆さん充実した秋の農業祭でしたか?3年生の先輩は残された少ない学校生活を、そして1,2年生の皆さんもこれからの学校生活を今回の農業祭で得た経験を活かして頑張っていきましょう。そしてこれからも人と自然科を盛り上げていきましょう。』との挨拶がありました。

今回ご来場いただきました皆様、人と自然科の生徒が栽培した農産物をご購入いただき本当にありがとうございました。(駐車場も一時満車となり、お待ちいただく時間もありました。長時間並んでくださいましたみなさま、本当にありがとうございました。また数量制限にご協力いただきありがとうございました。)そして今回農業祭を様々な面からサポートいただきました育友会の皆様、イベントを盛り上げてくださった人と自然科OBの農家の皆様、ひまわり特別支援学校の皆様、ほんとうにありがとうございました。

最後に各学年ごとにクラス写真を撮りました。3年生はもしかしたら最後のクラス写真になるかもしれませんね。のこり3か月。悔いのない高校生活を過ごしてくださいね。

なお、秋の農業祭はこれで終わりましたが、今後も草花温室ではパンジーやビオラなどのポット苗に順次花が咲いていきます。またハボタン・ぎんなんなどももう少し残っています。来週12日火曜日から平日の9:00~16:00の時間(生徒が頑張って実習をしている時間にはご配慮ください。)随時販売していきます。無くなり次第終了となります。

ご入用の方はぜひ足を運んでみてください。

人と自然科秋の農業祭まであと1日

有馬高校「人と自然科」で最大の行事である秋の農業祭まで、ついにあと1日となりました。天候にも恵まれ、3時間目から人と自然科1年生から3年生全員で準備を行いました。野菜班、草花班、果樹と緑班に分かれての準備です。ポップづくりや商品の陳列など、わからないことは先輩に聞きながら準備を進めていきました。

さて、秋の農業祭で中でも毎年一番人気なのが、1年生『農業と環境』の授業で栽培しているハクサイ・ダイコンです。このダイコン・ハクサイを求めて毎年長い行列ができます。

1年生の生徒は圃場に自分の担当区が設けられ、8月の播種から収獲まで責任を持って栽培し、生産技術を習得します。この日は努力の成果をみんなで収穫しました。

まずはダイコンの収穫です。

秋の農業祭に向けダイコンの栽培もスタートしました・・に関する記事はこちら

収穫適期の見分け方は、胚軸(地上に突き出している部分)が約10cm突き出し、その直径が約7cmとされています。しっかり見分けて抜きましょう。

立派なダイコンが収穫できました。今年のダイコンはサイズも大きく、そして岐根も少なく、肌も滑らかで・・・最高のでき栄えです。

次はハクサイです。

ハクサイの播種 秋野菜の栽培がスタートしました・・に関する記事はこちら

最高の一玉を選びます。ハクサイを軽く上から押さえてみて、ふわふわしていなかったらOKです。そして外葉を下に折り、ハクサイを斜めにして、カマの先端で一気に収獲します。

次にハクサイをわきに挟み、鎌で切り口を整えていきます。これが結構難しい・・・時間がかかっている生徒も多かったですが、2玉目になると上手にできるようになってきました。技術の習得です。

とっても立派なハクサイですね。収穫してみたらしっかり葉が詰まっており、想像以上の出来栄えでした。

そして収獲したダイコンはダイコン洗い機で洗浄し・・・

ダイコン・ハクサイそれぞれ最も立派に育った自慢の一品は上皿ばかりで重量を測定します。ダイコンは平均1.5キロ前後、ハクサイは平均2.5kg、大きな生徒で4kgを超えている生徒もいましたね。

最後に品評会会場に展示しました。明日の農業祭当日にはハクサイ・ダイコン共に金賞・銀賞・銅賞のリボンが付けられてます。果たして誰が金賞を獲得するのか。品評会会場は農業棟1F廊下です。是非ご覧下さい。

このほかにも秋の農業祭では、寄せ植えの販売やポン菓子、有馬高校産のもち米を使った炭火焼餅入りおしるこなどの食品バザー、フラワーアレンジメント体験・・・などなど、ここでは紹介しきれない様々な販売物や催し物があり、人と自然科の生徒を中心に地域の皆さまをおもてなしいたします。

販売は9:00~13:20、野菜などはなくなり次第販売終了です。車でお越しの方は正門より入場していただき、係の指示に従ってください。詳しくはこちらのポスターをご覧ください。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

人と自然科 秋の農業祭まであと2日 3年生「課題研究」発表ポスターもぜひご覧下さい

秋の農業祭までいよいよあと2日となりました。気になる天候ですが、当初の雨予報から晴れに変わってきてホッと胸をなでおろしています。このまま当日を迎えてほしいです。

近づいてきた農業祭に向け、各コース・学年とも実習で準備頑張っています。販売所となるテントの組み立てや地域の方を気持ちよくお迎えするための落ち葉掃除(集めた落ち葉はブドウ栽培などで畑に戻し活用します。)さらに1年生の生徒が栽培したハクサイ・ダイコンの品評会を行う棚の準備・・・など大忙しです。

さらにこの日は正門入って正面の花壇の装飾も1年生の生徒が行いました。鮮やかな花壇が皆様をお迎えします。

さて、農業祭といえば野菜や草花苗の販売というイメージが強いかもしれませんが、農産物販売以外にもぜひ皆様にご覧いただきたいのが、人と自然科の学びの成果発表です。会場には生徒の自由研究や夏休みに作った雑草標本の優秀作品、さらには授業で取り組んだ内容についてまとめた模造紙発表などを見ることができます。そして特に注目してほしいのが3年生の「課題研究」のポスター発表です。農業祭に向け先週から3年生の生徒はラストスパートです。

人と自然科では3年生になると『課題研究』という、これまでの学びを活かして自分でテーマを設定し計画、研究し発表するという授業があります。『野菜』『草花』『果樹と緑』の3つのコースに分かれ、自分の力で取り組みます。

農業祭では約10か月間取り組んできた研究内容についてまとめたポスターを一堂に掲示しています。そしてこの日は作成したポスターを廊下に張り出しました。

野菜コースでは

・スイスチャードのマルチ生育実験

・トマトのプランターと袋栽培の生育比較実験

・イチゴの地植え栽培と鉢植え栽培の比較実験・・・など

草花コースでは

・多肉植物を食べよう

・シードペーパーづくり~好光性植物の発芽率を上げるには~

・コウモリランとオオタニワタリの繁殖実験 ・・・など

果樹と緑コースでは

・パパイヤ酵素の利用

・作庭『有馬富士と花火』

・カブトムシの糞を用いたリーフレタスの水耕栽培実験・・・など

今年の3年生もユニークな研究が多いです。また、ポスターもグラフや写真などを活用しながらわかりやすくまとめられていますね。3年生の「課題研究」ポスター発表は、農業棟1階廊下に展示しています。お野菜や草花苗を販売した後、ぜひお立ち寄りください。

さて、いよいよ明日は前日準備です。人と自然科3学年が一致団結し、農業祭が成功するように頑張りましょう。

人と自然科 秋の農業祭まであと3日 青パパイヤの収穫を行いました

有馬高校人と自然科最大イベント、秋の農業祭まであと3日となりました。この日は『農業と環境』の授業でハクサイ・ダイコンを栽培している1年生の生徒が生育チェックと収穫の予習を行いました。今年はダイコン・ハクサイともに生育は順調。一方で11月に入っても気温が下がらず、さらに雨と晴が繰り返されたため、病気が少し発生がしてしまい心配しています。収穫は8日(金)を予定しています。

また毎年大人気のモチ米の袋詰め、ギンナンの調整、フラワーアレンジメント体験で使用するリボンの準備・・・など、生徒は農業祭の準備に大忙しです。

さて今年度から新しい教育課程に完全に移行し、人と自然科では3年生に『野菜コース』『草花コース』『果樹と緑コース』の3つに分かれます。

新たに新設された『果樹と緑コース』では大人気のブドウを中心とした果樹栽培について学んでいますが、新たな有馬高校の特産として頑張っているのが青パパイヤの栽培です。

青パパイヤにはタンパク質を消化する酵素パパインや抗酸化作用があるポリフェノールなど、健康効果のある成分が多く含まれていることから、最近パワーフードとして注目されています。今年で3年目を迎えた青パパイヤの栽培は、年々栽培技術が向上し、今年は過去最高の収穫となりそうです。市道脇にはたわわに実ったパパイヤがみられます。(皆さんお気づきになりましたか?)

農業祭まであと3日ということで、『果樹と緑』の授業で収穫・調整作業を行いました。まずは収穫。はさみで丁寧に切り取ります。切った瞬間、軸から白い液体が出てきます。ここにもパパインなどの有用成分が含まれていますが、肌が弱い人はかぶれてしまうことがあるので注意が必要です。

収穫したら傷つけないよう丁寧に倉庫に運び、並べていきます。

そして重さをはかり、値段を決めて食品トレイに置き、ラップでくるんでいきます。一番大きなものは2キロを超えているものもありました。栽培を担当した生徒がインターネットでの価格調査なども参考にホワイトボードをを使って討論した結果、今年は大豊作でもあり、なおかつ初めての人にもぜひ一度食べてほしいという気持ちを込めて、昨年度より少し割安に価格設定を行い、50円/100gとしました。(自分たちで価格を決めることも勉強です。)3時間目からは2年生にバトンタッチし、約200玉の青パパイヤを準備することができました。

あく抜きをした青パパイヤは癖が全くないので、サラダはもちろん、炒め物や煮物など多くの料理に活用できます。触感もよく、生徒が試食したら大好評でした。

有馬高校産青パパイヤは、園芸実習棟 果樹と緑ブースで販売します。

有馬高校の新たな特産品をぜひご賞味ください。

人と自然科 第50回さんだ農業まつりに出演 農業クラブ意見発表を披露しました

11月2日(土)三田市郷の音ホールを中心に第50回さんだ農業まつりが開催され、ステージで人と自然科の生徒3名が意見発表を披露させていただきました。三田市の農業を元気にするこのイベントでは、毎年地元の農家さんが作った自慢の農産物販売や三田産の農畜産物を使用した食品バザー、三田消防署のはしご車の展示、三田牛の競り市…などを通して、地元三田の農業の魅力を発信しています。会場には人と自然を卒業し、三田市で若手農業者として活躍されている先輩も多くいらしゃいました。 この日の天候はあいにくの雨。お客様もまばらでしたが、発表する3人は元気よく会場を訪れました。

このイベントに有馬高校人と自然科は毎年ステージで、農業や環境に関する意見発表を披露させていただいています。さんだ農業まつりのお客様の中には、この意見発表を毎年欠かさず聞きに来てくださる方もいらっしゃいます。本当にありがとうございます。

ちなみに意見発表とは、農業高校に通う生徒が日頃の学習を通して学んだり考えたりしている身近な問題や将来の問題についての抱負や意見をまとめ、聴衆の前で発表するものです。今年はこの夏の農業クラブ県大会や近畿大会、全国大会に有馬高校や兵庫県、そして近畿ブロックの代表生徒として出場し、最優秀賞受賞など大活躍した3名の生徒が意見発表を披露しました。

農業クラブ近畿大会意見発表会最優秀賞受賞に関する記事はこちら

農業クラブ県大会意見発表会最優秀賞&優秀賞受賞に関する記事はこちら

例年であれば郷の音ホール駐車場ステージで発表を行っていますが、この日はあいにくの雨ということで急遽郷の音ホールの大ホールで発表させていただけることになりました。舞台袖で待つ生徒を見ていると緊張感が漂っていますね。舞台上に呼ばれいよいよ発表本番です。

まずは分野Ⅰ類(農業生産・農業経営)に出場した3年生 I.Kさんの発表

タイトルは 『私の身近で特別な花 ~フラワーロス削減に向けた新たな取り組み~ 』 です

学校のフラワーアレンジメントの授業で使用する生花が、警報による休校で廃棄されかけた経験がきっかけで、フラワーロスを削減と、インターネット販売に押され気味の町のお花屋さんの経営を安定させるための手法として、お客様とお花屋さんを結び付けられるマッチングアプリを開発してみては?という高校生らしい斬新なアイデアを発表してくれました 。

次は 分野Ⅱ類(国土保全・環境創造)に出場した3年生 N.S さんの発表

タイトルは『 里山の中で生きる ~カブトムシとともに~ 』です。

自分が生まれ育った地域の里山が荒れていくことに心を痛めていた時、学校の授業で偶然発生したカブトムシの幼虫に注目し、昆虫嫌いの子供達でも親しみやすい小型のカブトムシを実際に完全養殖して販売するとともに、カブトムシの幼虫から発生した糞も土壌改良剤として農業に活用していこう・・・というまさに有馬高校人と自然科でも学びを活かした地域創生に関する発表でした。

最後は分野Ⅲ類(資源活用・地域振興)に出場した3年生 N.N さんの発表

タイトルは『 ユニバーサル農園×観光農園 』です。

障害を持っている親友との何気ない日常生活から園芸療法に興味を持ち、高校で挑戦したアメリカ海外研修での体験で感じた多様性についての考えを深め、将来は老若男女、人種や性別、障がいの有無など関係なく、誰でも農業を体験できるユニバーサル観光農園をつくる、という大きな夢を力強く発表してくれました。

雨の中での開催のため聴衆者は多くありませんでしたが、3人とも全力で発表し、終了後は大きな拍手を頂くことができました。発表終了後は発表の内容についてインタビュー。3人とも学校での学びや将来の夢や目標について力強く応えていました。

最後に同時開催中の三田市民文化祭で展示されていた、本校の人と自然科フラワーアレンジメント班の生徒が作成した作品の前で写真を撮りました。

三田市民文化祭エントランスにてフラワーアレンジメント作品がご来場の皆様をお迎えします・・に関する記事はこちら

雨の中、来場いただき、意見発表を聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。

ちなみに今回発表した意見発表のうち、分野Ⅲ類(資源活用・地域振興)の3年生 N.N さんの発表は2月1日(土)に有馬高校で開催予定の学習活動発表会でも披露する予定です。

有馬高校保護者の皆さんはもちろん、中学生の皆さんも参加できますので是非お越し下さい(中学生の皆さんは事前申し込みが必要です。詳細は後日中学校や本校HPをとおしてお知らせします。)

人と自然科 三田市民文化祭エントランスにてフラワーアレンジメント作品がご来場の皆様をお迎えします

11月1日(金)~3日(日)まで、三田市総合文化センター 郷の音ホールにて第57回三田市民文化祭が開催され、有馬高校人と自然科フラワーアレンジメント班の生徒が制作した作品をウェルカムフラワーとしてエントランスに展示させていただくこととなり、前日に設置に伺いました。

三田市民文化祭は、三田市内で芸術活動を行う団体や個人が日頃の成果を披露するイベントです。この文化祭では、絵画、書道、生け花、手芸など様々な作品の展示や音楽、バンド、舞踊、ダンスの発表が盛りだくさんです。

そして今年の文化祭では応援企画として、人と自然科の生徒が制作したフラワーアレンジメント作品をエントランスに展示させていただくことになりました。

今回皆様をお迎えするのは、先日まで兵庫県庁2号館ロビーにて展示していた作品をベースにアレンジした作品です。慣れた手つきであっという間に作品を組み立て完成です。

県庁緑化活動に伺いました(9月は有馬高校の作品が展示されています)に関する記事はこちら

華やかな作品が皆様のお越しをお待ちしております。

人と自然科 2年生の生徒を対象に農業先進地見学を実施しました 後半(県農林水産技術総合センター~パスカルさんだ)

10月30日(水)に人と自然科2年を対象に実施した、農業先進地見学(バスセミナー)もお昼ご飯を挟み、いよいよ後半戦に突入です。

2年生の生徒を対象に農業先進地見学を実施しました 前半(兵庫ネクストファーム~農業大学校)に関する記事はこちら

午後一番に訪れたのは、県立農業大学校の横にある、兵庫県農林水産技術総合センターです。品種改良や新しい生産技術の開発、病気や害虫防除の拠点であり兵庫県の農業振興を担っている施設です。今回は2班に分かれ、野菜・花等施設園芸関係の研究・栽培施設と病害虫防除に関係する拠点施設の見学をさせていただきました。

まずは野菜・花等施設園芸関係の研究・栽培施設の見学。この施設で開発されたイチゴの新品種の紹介や夏の高温などに対応した鉢花の栽培技術について説明をうけた後、今回の目玉であるこの施設で開発した新しいタイプのキクを紹介いただきました。

キクといえば『仏花』のイメージがありますが、フラワーアレンジやホームユースでも利用できるよう開発されたキク『サンバマム』です。今回5種類品種登録され、ヒマワリのような花が特徴で今後県内に普及していくとのことです。楽しみですね。

そして病害虫防除に関係する拠点施設病害虫部&病害虫防除所の見学です。植物防疫法の基づき設置されているこの施設は、県内各地の農場で発生した病害虫を診断・同定する役割や、早期発見、予測し注意報や警報を発令することで早期対応できるという役割も持っています。特に今年はカメムシ類が爆発的に発生し、8月には注意報を県内に発令したとのこと。確かに今年の夏はたくさんのカメムシが教室に入ってきましたね。農家さんもかなり苦戦されたようです。

さらに従来品と比較し1.6倍の誘引力を持つ害虫誘引シートの開発や、企業と連携し紫外線を活用したハダニの防除技術など、技術総合センターでの最新の成果を紹介していただきました。兵庫県の農業の最先端技術を知ることができた素晴らしい時間でした。県立農林水産総合技術センターの皆さま、お忙しい中本当ににありがとうございました。

そして最後の見学・研修先は有馬高校のすぐ下にある農産物販売所、パスカルさんだです。

県内で1.2位の売り上げを誇るこの施設は、地元農家さんのとってなくてはならない販売の拠点となっています。まずは販売所の見学から。地域の農家さんが様々な農産物を持ち込み、陳列している様子を見学しました。農家さん自身が値段を設定する仕組みで、高すぎると売れ残り、安すぎると収入が減少する。有馬高校で自分たちが栽培している農産物との価格差も感じ、値段を設定する難しさを感じたそうです。

見学のあとは、バックヤードも特別に見せていただき、店長さんからこの施設の概要や仕組みについて説明を受けました。年々売り上げを伸ばしているこの施設。三田の特産品である『三田牛』『三田ピーマン』『黒大豆枝豆』などの販売拠点となっており約500名の農家の方が商品を出荷されているそうで、地域の農家さんの収入増に貢献しているとのことでした。説明の最後には、JA職員の方からこの施設で働いているやりがいについてお話を伺い、生徒も刺激を受けたようです。パスカルさんだの皆さま、ありがとうございました。

人と自然科2年生の皆さん。今回の先進地見学いかがでしたか?学校で学べない技術を見ることができたことはもちろん、普段の座学で学んだ内容を実際に自分の目で確かめることもでき、たいへん有意義な時間となったのではないでしょうか。今回見学させていただき、ご説明いただいた各施設担当者の皆さま、そして全面的にバックアップいただいた阪神農業改良普及センター様、本当にありがとうございました。

人と自然科 2年生の生徒を対象に農業先進地見学を実施しました 前半(兵庫ネクストファーム~農業大学校)

10月30日(水)人と自然科2年生を対象に農業先進地見学(バスセミナー)を実施しました。この事業は普段有馬高校の農場では学ぶことのできない、大規模かつ先進的な農業生産現場、さらには農業普及の拠点のとして設置された公共施設、販売施設の見学を通じて実社会と農業のかかわりなど見識を深めることを目的として行っており、阪神農業改良普及センター様の全面バックアップをいただき開催しています。

今年度の研修先は(株)兵庫ネクストファーム、県立農業大学校、県農林水産技術総合センター、パスカルさんだの4か所です。昨日まで雨が降っていましたが、日が昇ったら晴天という絶好の研修日和のなか出発です。

最初の研修先は兵庫ネクストファームです。連棟型温室が迎えてくれました。

まず最初に講義室で兵庫県職員の方から施設の概要や設置目的についてお話しいただきした。ひょうご次世代施設園芸モデル団地として平成27年に整備されたこの施設は、敷地面積8.2ha、中玉トマト、ミニトマト合計9万本を栽培している巨大トマト生産施設です。兵庫県は他府県と比較してもトマトの生産量や単位面積当たりの収穫量が低かったという歴史があり、技術の普及という意味でも需要な施設となっています。

いよいよ施設の中に入ります。水耕栽培を行っているこのような施設では、病気や害虫を持ち込まないことが重要・・・ということでエアーシャワーを浴びて入ります。

担当の方から環境制御技術、防除や施肥などの栽培方法、梱包や販売状況などの説明を受けました。施設はICT技術により気温や湿度、二酸化炭素濃度、日射などを自動で制御し、作物の生育環境を最適化して生産性の向上や合理化を図っています。二酸化炭素は温室の暖房で燃やしたときに発生する二酸化炭素を施用します。

今回は栽培しているゾーンの扉も開けてはみせてもらいました。先が見えない光景に驚きです。8月に定植し、翌年7月まで収穫が続きます。トマトは20m40段まで成長、枝を斜めに倒しながら栽培していきます。

収穫後の調整、袋詰めも今回見学することができました。まるで工場のように見えますね。ちなみにこの施設は、食品衛生、労働安全、環境保全などに配慮し、適正に農業生産を行っているという国際的な指標である『GGAP』も取得しており、施設内には視覚的に理解できる表示がたくさん行われていました。

そして一通り施設内を見学した後は自慢のミニトマト、中玉トマトも試食もさせていただきました。合間には積極的に質問している姿も見られましたね。

最後はこの施設の特徴である、LPガスとバイオマスエネルギー(木質チップ)を利用したボイラー施設も見学しました。木質チップは県内の森林組合から提供されており、間伐材を有効活用しているとのこと。環境に配慮した取り組みでした。プールにはいっぱいの木質チップが。これでも約1週間でなくなるようです。ネクストファームの皆さま丁寧に説明していただきありがとうございました。

ネクストファームを出た後、兵庫県立農業大学校に向かいました。

まずは副校長の方から農業大学校いついて説明いただきました。ちなみに県立農業大学校には有馬高校人と自然科からも毎年進学しており、この日も飛び入りで3名の先輩が駆けつけてくださり、農大での寮生活や収穫祭、農家での研修などの説明をしてくださいました。

そして先輩の案内で学校の施設も見学させていただきました。先輩が取り組んでいる卒業論文研究の説明もしてくださり、興味がわいたようです。忙しい中後輩のために時間を作ってくれてありがとう。

さて、いよいよ研修は午後のプログラムに移ります。続きは後半で報告します。

2年生の生徒を対象に農業先進地見学を実施しました 後半 (県農林水産総合技術センター~パスカルさんだ)に関する記事はこちら

人と自然科 地域自然保護 現地フィールドワークその4 有馬富士公園の『ひみつ』を探ろう

人と自然科3年生の学校設定科目『地域自然保護』の授業では、今年も県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っています。

9月10日(火)には1学期に公園での体験や学びを通して感じた公園のいいところや改善点などを1枚の有馬富士公園巨大地図にまとめて、たくさんの方の前で中間発表を行いました。

現在は12月に来園者(高校生)に提供する夢プログラムを生徒自らが企画しています。今年もユニーク企画が提案されており楽しみです。

そんな中10月29日(火)に、元キッピーフレンズの芝様、前中様にお世話になり、5月に気象警報で延期となっていた公園の植物を活用した夢プログラムを体験しました。

芝様と前中様は以前『キッピーフレンズ』の一員として、有馬富士公園内にある三田市自然学習センターを管理するとともに、小学生を対象に有馬富士公園の自然を活用した様々な体験プログラムを企画、実践されていました。そして現在も有志が集まり、体験プログラムを提供することを通して小学校の環境学習の手助けを行っています。今日はその体験プログラムを私たち高校生が体験しました。

今回は『有馬富士公園のひみつを探ろう』というプログラムを体験しました。園内の7つポイントをめぐり、そこに隠されているひみつを解き明かしていきます。出発前には事前学習。ウルシやカエンタケなどの危険な植物、マムシやスズメバチ、マダニなどの危険な生き物について写真とともに説明いただきました。

そして早速、園内を探検します。何気なく通り過ぎていた園路脇には『ひみつ』がある植物がたくさん見つかりました。

例えば『ミツマタ』という植物。これは和紙の原料として使われており、みんなが日常生活で使っているお札の原料として使われています。また『マルバアオダモ』という木は野球で使うバットの原材料として使われる樹木です。

さらに『ホウノキ』は葉っぱに強い殺菌作用があり、栃木県など一部の地域では、『朴葉味噌』などを代表として葉に食材を巻いて焼いて食べる文化もあります。また『トチノキ』もトチモチとして食材に使われます。そして何気なくあるマツの木は『アカマツ』。マツタケが生える木ですね。(触ってもチクチクしにくいのがアカマツ、チクチク痛いのがクロマツなのだそうです)

途中2本並んでいる『アベマキ』と『ソヨゴ』の木があり、二つの木を触って比べてみました。アベマキはゴツゴツしていてソヨゴはつるつる。少しひんやり感じます。アベマキの表皮は昔コルクの材料として使われてきたほど表皮が厚く、逆にソヨゴは表皮が薄く、幹の導管が表皮に近いため、ひんやりするのだそうです。

約40分の散策を行い、公園内に隠されたひみつについて体験することができました。振り返りでは、園内にあった『エゴノキ』を水に入れて振ってみると泡が・・・昔洗剤と使われていた植物だそうです。さらにリスが松ぼっくりを食べた後の『森のエビフライ』も観察することができました。(下の写真はリスがかじった松ぼっくりをエビフライ定食に見立てた写真です。面白いですね。)

そして残った時間は自然の恵みを活用したキーホルダーづくりです。先ほどの園内散策でも勉強した『タカノツメ』の小枝を加工し、オリジナルキーホルダーをつくりました。ヤスリで磨いて、好きな言葉を書き込み、フックを付けていきます。世界に一つだけのキーホルダーが完成しました。

あっという間に夢プログラムは終了。体験を通して有馬富士公園の魅力を存分に感じることができましたね。これから体験プログラムを企画していく私たちにとって参考になる時間となりました。芝様、前中様お忙しい中ありがとうございました。

さて、地域自然保護を受講している皆さん。12月の夢プログラム実践に向け残り1か月半。頑張っていきましょう。