学年・専門部

人と自然科 1年生 「若手農業者特別授業」

担い手育成事業の一環として、農業改良普及センターのご協力のもと、本校卒業生でエーアイファーム代表の石井さんを講師にお招きし、特別授業を実施しました。

授業では「農業という職業」をテーマに、観光農園を開園するまでの経緯をはじめ、農家として働くことのやりがいや魅力、また経営面や労働面での苦労や工夫など、実体験に基づいたお話をしていただきました。

生徒たちは、身近な先輩の言葉に真剣に耳を傾け、農業を仕事として捉える具体的なイメージを持つことができた様子でした。1時間という限られた時間ではありましたが、生徒からは将来の進路や農業経営に関する質問が次々と出され、活発な質疑応答が行われるなど、非常に内容の濃い有意義な時間となりました。

人と自然科3年野菜専攻班実習「最終回」

3年野菜班の実習も本日で終了です。

数年に一度の寒波が襲来して厳しい寒さのなか最終の実習です。

最後の実習は…後輩のために土壌管理(堆肥散布)です。

3年間実習を重ねて積み込みも手慣れたものです。

1年のころはふらふらして一輪車を押していましたが、今ではカメラを見る

余裕もあります。畑に約50杯分の堆肥です。

手際よく、畑に堆肥を広げていき、堆肥散布は終了です。

今の1,2年や入学してくる新入生のための土壌管理を、卒業する3年生が

行う、3学年が同じ圃場で学ぶ「人と自然科」らしいと感じました。

卒業後はそれぞれの進路に進む3年生、天候に左右される農業の厳しさ、

野菜(作物)栽培の難しさ、収穫の喜び、そして仲間と力を合わせる大切さ

などを農場からたくさんのことを学んでくれたと思います。

君たちと共に汗を流し、共に楽しみを共有できたことに感謝です。

3年間の農業実習、1年間の専攻班学習おつかれさまでした!!

人と自然科 課題研究発表会

本校講義棟で3年生による課題研究発表会を開催しました。

3年間の集大成として取り組んできた「課題研究」の成果を、それぞれが発表しました。

発表では、草花・野菜・果樹・緑班の各コースが、その特色を生かしたさまざまな研究を紹介しました。

1・2年生は先輩たちの発表に熱心に耳を傾け、一生懸命にメモを取りながら聴いていました。2年生にとっては、いよいよ目前に迫った「課題研究」に向けて、多くのヒントが得られたのではないでしょうか。

また、1年生にとっても、普段の実習や農業の学びでは気づきにくい視点や、プレゼンテーションの方法など、多くの発見があったのではないでしょうか。

3年生にとっては、これまでの研究内容を振り返り、自身の成長を実感する貴重な機会となったことと思います。

この発表会で得た気づきや刺激を、残りの高校生活や進路先での学びに生かしていくことを期待します。

人と自然科 野菜班の実習風景「客土」

冬の間の野菜班の実習は土壌管理がメインとなります。

作物は同じ場所(土)で同じ作物(同じ科)を連続して栽培すると

『連作障害』が起こり、生育が著しく悪くなります。

これを改善するために違う作物を順に植える『輪作』をおこなったり、

違う場所の土と入れ替える『客土』を行います。

今回は、2年生(来年度の野菜専攻生徒)が土耕温室内の客土を行いました。

約20メートルのベッドの土を出し、別の露地圃場の土を入れていきます。

今までの実習で少し入れていたのも併せて2時間で2本のベッドの

客土が終了しました。

この後、堆肥を入れて土壌消毒・元(基)肥を入れて春から栽培を行います。

地味で力を必要とされる実習ですが、次年度に向けて大切な実習管理を終えること

ができました!

3学期スタート

1月8日(木) 3学期始業式を行いました。

今年は「午年」ですが、校長講話では、これまでの「午年」が歴史的転換期になっていること、「馬」が「速さ・

情熱・自由」の象徴でもあることから、今年が生徒一人ひとりにとって変革の年になるようにという話がありまし

た。

引き続き表彰伝達を行いました。

〇令和7年度 兵庫県サッカー新人大会 丹有地区予選

〇令和7年度 第64回 税に関する高校生の作文

において優秀な成績を収めた生徒に表彰状がおくられました。

このほかにも、ソフトテニス、水泳、男子バレーでもよい成績を収めてくれました。

最後に進路指導部長より講話がありました。

3年生には、

〇まだ進路が決まっていない人は不安だと思いますが、ここからが本番であり、しっかり勉強に励むとともに、

体調管理に留意して、万全の態勢で入試に臨んでください。

1・2年生には、

〇今の生活を見直し、帰宅後すぐ、勉強する習慣をつけてください。

〇わずかな時間でもずっと続ければ大きな時間になります。「継続は力なり」です。

〇進路に関する情報を積極的に集めるとともに、先生方に相談し、選択の幅を広げていきましょう。

という点について講話がありました。

本校は、今年で創立130周年を迎えます。さらなる飛躍の年になるよう、努めてまいります。

人と自然科 1年生 「第7回ひょうごユースecoフォーラム」参加

兵庫県の環境や生き物への取り組みを行っている人や団体が集まってそれぞれの取り組みを発表し、未来の環境について話し合う「ecoフォーラム」に参加しました。

有馬高校からは外来種のバッタが農業へどのような被害を与えるかについての研究発表を行いました。

その後、グループディスカッションでは環境保全や循環型の社会の実現に向けて話し合い、理解を深めることができました。

人と自然科 2・3年生 「地域自然保護」夢プログラムの実施

3年生が有馬富士公園で「地域の自然に触れながら楽しむことのできるプログラム」を4月から考えてきました。公園に何度も足を運び、専門員の先生にアドバイスをもらいながらこの日に向けて計画したプログラムを2年生に体験してもらいました。

思っていたようにスムーズには進まない点もありましたが、2年生も自然に親しみながら有馬公園について楽しく学ぶことができました。

三田駅前花配布

今年も1年、有馬高校を支えてくださった地域のみなさまに日頃の感謝の気持ちを込めて本校で栽培しているパンジー苗の配布を行いました。

また来年もどうぞよろしくお願いいたします。

メリークリスマス!

2学期が終わりました

12月24日(水)2学期終業式を行いました。

校長講話では、毎年話題になる「今年の漢字」を取り上げながら、今年度、そして生徒が生まれた年はどのような

ことがあったか、振り返りました。一人ひとりでは、様々な漢字が思い浮かぶと思いますが、2008年の「変」のよう

に、自分を変えられる新年を迎えてもらいたいです。

2学期以降、様々な分野で活躍した生徒たちの表彰式も、この後行いました。

第76回日本学校農業クラブ全国大会 令和7年度西関東大会 での優秀賞、および サービスエリアにおける高校生

メニュー開発コンテストでの入賞に対して、学校長より賞状がおくられました。

このほかにも、部活動、読書感想文など、多岐にわたって多くの生徒が頑張ってくれました。

最後に生徒指導部長より、

〇集団生活の中で、どうすれば周りの人も自分も気持ちよく過ごせるか、視点を変えて考えてみる。

〇自分自身が変わらないと、「幸せ」にはならない。

〇困りごとがあれば、必ず保護者・学校・警察などに相談し、犯罪に巻き込まれないようにする。

ことを重点に講話があり、「3学期、元気な姿で始業式に出られるように」という言葉で締めくくられました。

2学期もあたたかく見守ってくださり、ありがとうございました。

3学期もよろしくお願いいたします。

ARIMA探究Ⅰ 共生社会グループの取り組み

2年生 総合的な探究の時間

12月21日(日)10:00~15:00

「総合的な探究の時間」に、防災をテーマに探究を行っている3名が、有馬富士共生センターで行われた防災パーティーに参加しました。

このイベントには防災に取り組んでいる団体が多く参加しており、その方たちの声や参加してくる地域住民の様子や声を聴いてきました。文献やインターネットからは得られない情報や現状を知ることができました。

本校防災ジュニアリーダーが進行する避難所運営ゲームにも参加し、地域の方と一緒に避難所運営についても学びました。

探究に生かせそうな資料もたくさん入手することができました。またアンケート調査も実施させていただきました。ご協力いただいた方、ありがとうございました。

共生社会グループにはこの他にも、地域包括支援センター職員(10/7)、地域医療に携わっておられる方(10/29)や消費生活センター職員(11/10)、リハビリの仕事をしながら地域食堂を運営している方(12/13)にインタビューに行った生徒もいます。その活動をとおして得たことを、分析し社会の問題や課題の解決し、誰かを笑顔にする方法を見つけて欲しいと思います。

3学期も楽しみながら探究を続けていきましょう。

人と自然科2年「野菜」専攻班の実習開始です

期末考査も終了して2年生は来年度の専攻班で実習開始です。

来年度の野菜班は12人のメンバーで活動します。

今回の実習はタマネギの除草・追肥・防寒対策です。

3年生が9月に種まき、11月に定植したタマネギです。

成長スピードはゆっくりですが、この時期に除草をしっかりとする

ことが栽培のポイントになります。

1株ずつ丁寧に雑草を抜き取っていきます。

小雨も降り、強い風でしたが、黙々と抜いていきます。

かなり寒い気温でしたが、『マイナス言葉は言わない』野菜班の目標です。

除草を終われば追肥と防寒対策のために、もみ殻を散布します。

この時期の追肥は根張りを良くして耐寒性を高める効果があります。

追肥も1穴につき2粒ずつ、正確さが求められます。

2時間の実習で予定していたタマネギ圃場全ての除草・追肥・防寒対策を

怪我なく終えることができました。これも野菜班の目標です。

1年間で、多くのことを学び、楽しく実習をしていきましょう。

そして、1年後には『野菜のプロになる』これも目標の1つですよ。

人と自然科3年野菜班 黒豆の脱粒・選別&ダイコン収穫

3年野菜班「総合実習」の授業も残りわずかです。

今回は黒豆の脱粒・選別とダイコンの収穫です。

黒豆は田んぼの畔に植えていた『丹波黒』です。

『丹波黒』は黒いダイヤと呼ばれお正月には欠かすことのできない食材です。

11月下旬に収穫して約2週間乾燥させました。

1莢ずつ、手作業でA品 ・B品 ・豆殻に分けていきます。

約1時間かけて7㎏の脱粒と選別を終えることができました。

今年は害虫の被害も少ない上々の黒豆を収穫することが

できました。

次に9月に種まきした『桜島大根』の収穫です。

このダイコンは世界最大のダイコンと言われ、最大で30kgになるそうです。

有馬高校では、初のチャレンジです。

残念ながら、最大のものでも4kgちょっと・・・。

目標としていた10kg超えはなりませんでした。

鹿児島と比べて、土の性質や気温が寒いこと、間隔の狭さが

原因かもしれません。

自発的に様々なことに取り組んでくれるメンバーとの実習もあとわずか。

少し寂しい担当者です。

令和7年度「税に関する高校生の作文」で表彰されました!

12月12日(金)の14:00から校長室にて、「税に関する高校生の作文」の表彰式を行いました。

昨年は表彰対象者がひとりでしたが、今年は2人(前川さん、竹内さん)でした。この日は兵庫税務署から訪問を受け、署長さんから直接賞状と記念品をいただきました。

現在は1年生の夏課題を兼ねて応募していますが、高校生であれば応募は可能です。

有馬高校の学校設定科目「ARIMA探究」では文章を書く場面が多々があります。このようなコンテスト等を利用することで、自分の文章力の向上によい機会になるのではないかと思います。みなさんのチャレンジを待っています。

(なお、三田市保護司会から依頼された「社会を明るくする運動~高校生エッセイコンテスト~」への応募もありました)

農業法人仕事説明会への参加

12月15日(月)人と自然科の生徒6名が、加古川総合文化センターで開催された「農業法人仕事説明会」に参加しました。

当日は、県内の14社の農業法人の方々や農業大学校の方から直接お話を伺うことができ、非常に貴重な経験となりました。

経営規模や栽培品目、農業の魅力や大変な点などについて、多くの質問に丁寧に答えていただきました。

どの法人の方も農業の魅力を熱意をもって語ってくださり、将来のビジョンや多様な農業の可能性を示していただき、とても有意義な時間を過ごすことができました。

2学年 進路ガイダンス

12月10日(水)放課後、2学年進学希望者対象に進路ガイダンスを実施しました。講義棟では、講師の先生お招きし、進路実現のために今からすべきことなどについて講演をしていただきました。

また、看護・医療分野への進学希望者対象に、看護医療進路ガイダンスを行いました。分科会では理学療法士や臨床検査技師など13分野に分かれ、大学や専門学校の方から直接お話をお聞きすることができ、自分の興味がある分野についての理解を深めることができました。

育友会学年部 活動「寄せ植え講座」を開催しました

12月13日(土)10:00~

本校の農場にて、門松風寄せ植え講座を開催しました。

30名近くの保護者の方が参加されました。

職員による見本を見ながら、寒さも忘れるほど

それぞれ工夫をされ2時間かけて思い思いの作品を作ることができました。

これでよいお正月を迎えることができると思います。

参加していただきました保護者の皆様ありがとうございました(^^)

第5回ひとはく連携セミナー「タンガニイカ湖での調査」

人と自然科1年生学校設定科目「人と自然」の授業で実施している人と自然の博物館との連携セミナー「ひとはく連携セミナー」。第4回目は、高橋研究員より「タンガニイカ湖での調査」をテーマに、古代湖やそこに住む魚の生態、進化について講義を頂きました。

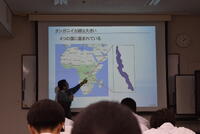

まず古代湖とは、10万年以上水がある湖のことを指します。世界には20ほどの古代湖が存在しており、最も古いものは4500万年前にできたとされ、地球上の20%の水を占めるバイカル湖です。今回のメインテーマであるタンガニイカ湖は、1000万年前にできたといわれています。コンゴ民主共和国・タンザニア・ザンビア・ブルンジ、これらの4つの国に囲まれている透明度の高い湖です。(乾季には水が濁るそうです。)また、南北に長く、全長約650km、兵庫県三田市から宮城県仙台市までと同じ距離ほどあり、地球上の18%の水を占めると言われている巨大な湖です。

そんなタンガニイカ湖には、シクリッド(カワスズメ)科の魚が約200種(そのうち、固有種が197種)も生息しています。シクリッド科は、形態・生態・遺伝的に多様で、食性では、岩に生えた藻を食べる「藻食性」や生きた魚の鱗を食べる「鱗食性」の魚などがいます。食性によって歯の形態も異なり、「藻食性」の中でも「単細胞藻類」を食べる魚はブラシのような歯を持っていたり、「糸状藻類」を食べる魚は藻を挟んでちぎり取ります。「鱗食性」の魚は、鱗が歯に引っかかるように発達しています。肉食の魚もおり、鋭く尖った歯を持っています。

講義中盤では、実際に高橋先生が現地調査で訪れたザンビアでの暮らしについて教えていただきました。ザンビアの首都である「ルサカ」では、英語が公用語として話されていますが、「ベンバ」や「ニャンジャ」といった言語も話されているそうです。また、アフリカでよく食されているホロホロチョウやブカブカの燻製、「シマ」と呼ばれるトウモロコシを原料とした主食など、食生活についても詳しく学びました。さらに、サバンナモンキーやカメレオンなど、現地で見かける生き物についても教えていただきました。ちなみに、ザンビアに住む人々にとって、カメレオンは「恐ろしい生き物」なのだそうです。(毒を持っていると思っている人がいたり、体の色が変わったり目がバラバラに動くのが怖いのではないか、と先生はおっしゃっていました。)

そして最後に、生物の進化について説明していただきました。一つの祖種から多くの種に急速に分化し、分化した種が異なる環境に適応する力を持つことを適応放散といいます。そしてタンガニイカ湖のシグリット科の魚においては、口内保育という独特の育児方法と岩住みという特徴から異所的種分化を行いやすいということが分かってきたとのことでした。さらに、自然選択と生殖隔離の両方に影響を与える形質「マジックトレイト」の一例として、オスとメスでサイズが異なる例などを教えていただきました。

しかし近年、環境汚染や外来生物により、タンガニイカ湖の生態系が変化しつつあるそうです。様々な問題が挙げられますが、特に地球温暖化が深刻な影響を与えています。通常は湧昇流が強く、湖底にある多くの栄養が魚の住んでいる浅場に供給されますが、地球温暖化により、湧昇流が弱まることで湖の水の流れも弱まり、湖底の栄養が魚の住んでいる浅場に供給されにくくなってしまうことで魚が減っています。

これらの主な原因は、先進国が出す二酸化炭素です。貴重な生態系を守るために、私たちにもできることがある、と、環境保全ついても考えられる機会となりました。

高橋先生、貴重な講義をありがとうございました。

人と自然科3年野菜班「近づいています」

3年野菜班「総合実習」の授業も残りわずかとなりました。

今回は校内販売に向けての収穫です。

セルリー(一般的にはセロリと言われていますが正式名称は

セルリーと言います)・ハクサイの収穫、包丁ですることも慣れてきました。

ホウレンソウの収穫、前回の実習を活かして行いました。

類型の授業で種まき、間引きなどを行ったダイコン・カブの収穫。

8月末に球根を植え付けて栽培するホーム玉ねぎの収穫です。秋の新タマです。

最後に「課題研究」で栽培したニンジンの収穫です。初めてに

しては上々の出来です。

収穫した野菜は洗浄して調製を行います。

最後に校内販売です。

『野菜のプロになろう!』と昨年の12月からスタートした専攻班の実習、

プロに近づいてきましたね。

人と自然科「クラインガルテン」最終回です

11月26日(水)5月から開始した「クラインガルテン」20回目の今日、

最終回となりました。

圃場での実習前に閉講式です。

小川校長先生より『これからも有馬高校・人と自然科の応援を』と

挨拶がありました。

次いで、修了書の授与です。

次に生徒を代表して『これをきっかけにご家庭でも農業を楽しんでやってください』と

挨拶がありました。

最後に講座を振り返って生徒・受講生の方より感想を述べてもらいました。

生徒からは『人に伝えることの難しさがわかった』

『野菜の料理について教えてもらい嬉しかった』

『この授業が受けたくて有馬高校へ入学した』などのコメントがありました。

受講生の方からは『栽培の難しさ、収穫の楽しみを実感できた』

『若い人と交流できてよかった。野菜以外の話もできてよかった』

『いい雰囲気で授業できた。この仲間をいつまでも大切に』

『これからも学んでいってください。素直な気持ちを持ち続けてください』と

温かい言葉をいただきました。

最後は圃場にてブドウの仮剪定です。

最後まで和気あいあいと実習を行いました。

この授業は、生徒・地域の受講生が共に創り上げて行う授業です。

7名の受講生の方、14名の生徒の皆さん、本当にありがとうございました。

人と自然科3年野菜班 まだまだ学ぶことがあります

3年生野菜班の「総合実習」もあとわずか・・・。さまざまな実習を行って

きましたが、今回は4月に植え付けたヤマノイモと10月に定植したホウレンソウの

収穫を行いました。

ヤマノイモは丹波篠山や三田地域で栽培されていますが、近年は生産者が減ってきて

います。慎重に掘って収穫します。

夏の少雨傾向で大きさが心配でしたが、まずますの出来栄えです。

次にホウレンソウの収穫です。

今まで収穫するタイミングが合わず今回が初めての収穫になります。

収穫したホウレンソウは計量、袋詰め作業を行います。

3年生もまだまだ学ぶことがありますね。