2025年3月の記事一覧

人と自然科 春季休業中にフォークリフト技能講習第2弾を実施しました

修了式も終わり、春季休業に入りました。

令和6年度もあっという間に終わろうとしています。春季休業中にも人と自然科の生徒は、春の農業祭に向け、当番で「総合実習」Bの実習(別名農場当番)を頑張っています。

そのような中、3月22日(土)から5日間、希望した人と自然科の生徒18名を対象に、フォークリフト技能講習を実施しました。人と自然科では夏季休業中に建機系の資格取得を行っており、この夏もガス溶接・チェンソーの資格取得講習を実施しました。

そして今回実施したフォークリフト技能講習も夏季休業中に実施したのですが、希望者が多く、想定人数を定超えたため、夏は3年生優先で実施。受講できなかった1年生と2年生の生徒を対象に今回第2弾の講習日を設定しました。5日間という長い時間をかけて取得するフォークリフト技能講習の資格は、日本で一番大きなフォークリフトも含め、1t以上の大型フォークリフトも運転できる価値ある資格です。

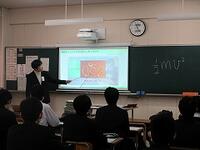

まずは22日(土)・23日(日)の2日間、有馬高校にキャタピラー講習所兵庫教育センターの講師の方に来校いただき、学科講習が行われました。技能講習のため、座学を受けた後に実施する学科試験が不合格の場合、別途補習&追試を受け、そこで合格しないと実技講習に進めないというルールが法令で定められています。

スライドを用いてフォークリフトの種類、走行に関する装置や構造及び取り扱いの方法に関する知識、荷役に関する装置の構造・機能・取り扱いに関する知識、運転に必要な力学の知識、フォークリフトの点検・整備、安全運転の心得、災害事例、関係法令などについて講義を受けました。

受講した生徒も筆記テスト合格に向け、講師の先生の話を聞きながら、特に重要なところについて教本にマーカーで線を引きながら、休憩時間もわからないところを講師の先生に質問したり、みんなで復習し合うなど、必死に学んでいました。

そしていよいよ学科試験。採点の結果全員合格、無事実技試験に進めるとの報告を受けました。よかったです。

1日休養を挟み、3日目の25日(火)からは小野市にあるキャタピラー教習センターに移動し、実技講習スタートです。再度安全についての注意を受けた後、講習会場に向かいます。

ゼッケンを受け取り、ヘルメットを手に、2班に分かれ早速講習スタートです。

座学で学んだフォークリフトの機体各部の名称やエンジンの構造を復習し、安全確認の方法、エンジンのかけ方、ハンドルの回し方、アクセル・ブレーキの踏み方など基本的な走行操作について実技を通して学びます。

フォークリフトは狭い倉庫内での作業を可能にするため、普通車と異なり後輪が左右に動き、小回りが利く仕組みになっており、少しハンドルを回しただけで車体が回転します。車の運転をしたことがない高校生にとって最初は感覚をつかむのが難しかったようですが、何回も何回も運転を繰り返すことで体に覚えさせ、慣らしていきます。

2日目からは、荷役作業をしながらの運転です。 フォークを操作しパレットに載った荷物を運搬します。フォークを操作するレバーは、上昇・下降を操作する『リフトレバー』と前傾・後傾を操作する『チルトレバー』の2本を操作します。特にリフトが地面と水平になっているのかの判断は難しく、経験が重要です。

さらにコース上には直角に曲がる場所が多く、常に左右の間隔を気にする必要があります。また、バックをするとき一瞬ハンドルをどちらに回すのかがわからなくなるという生徒も。高校の農業機械、トラクタの運転で学んだとおり『行きたい方向に回す』ですね。気が付いたら夕日をバックに練習する姿が・・・2日目の実技も無事終了です。

そして最終日。実技試験にむけ、一連の作業、走行を繰り返し練習します。そして他の人の運転もしっかり見ながら、お互いにアドバイスを送りながら、自分が運転していることをイメージしながら講習を受けています。いつの間にか18人に一体感が生まれていましたね。

いよいよ実技試験。不合格の場合は別途補講&再試験があるため緊張します。指さし安全確認からスタート。引率した先生はもちろん、5日間一緒に練習をやり抜いたメンバーも、全員合格を祈りながら見守ります。

結果は全員合格。本当に良かったです。自然と拍手が沸き起こりましたね。受講した生徒に聞くと、最初は大変だったけど、だんだんフォークリフトを運転することが楽しくなってきたとのこと。春休み5日間をかけた資格講習は充実した時間だったようです。最後にセンター長から『この資格は本当に価値あるライセンスです。実際に会社で使うときには、先輩方にもう一度教えてもらって、安全第一でフォークリフトを運転してください。これからも高校での勉強頑張ってください』という言葉をいただきました。

学校の普段の実習でも、今回学んだ安全第一で頑張りましょうね。5日間お疲れ様でした。

人と自然科 春休みの実習(野菜班)

春休みになりましたが、人と自然科では春休みの「総合実習」(農場当番)がスタートしています。

本日は20℃を超えて、体を動かすと少し暑いぐらいです。

秋に植えたタマネギも少しずつですが大きくなってきています。それに合わせて雑草も伸びてきました。

この時期に、タマネギと雑草が養水分を競合しないように草抜きをすることがタマネギの肥大につながります。

新2年生3人で草抜きの開始です。

タマネギを抜き取らないように注意して進めていきます。

約1時間かけて、約15mの畝の草抜きが終了しました。

さすが、新2年生。1年間しっかりと実習を行った成果ですね。

春休みの実習、これからも頑張っていきましょう。

令和6年度 教科「福祉」の学び

有馬高校には福祉の授業が、2年生からの選択科目であります。その授業での学びの様子を紹介したいと思います。

【2年生 社会福祉基礎】

はじめて学ぶ福祉の授業です。「福祉ってなに?」「福祉で何を勉強したい?」そんな問いから授業が始まります。そして、グループで話し合ったり、実技を通して考えたりします。

例えば、学校が避難所になったら、どこをどのように使うかを画用紙にまとめて発表しました。避難してくる人には高齢者、障害のある人、子ども、妊産婦、外国人などがいることに気づき、それぞれの立場になって考えることができていました。そして自分も避難する。そのときに困ることもある。自分にできないことを誰かがしてくれるから生活が成り立っている。福祉が他人事ではなく、自分事として考えられるようにしています。

【3年生 生活支援技術】

実技を学ぶ科目です。シーツやベッド、車いすなど病院や施設で見かけるものを使って、介護技術を中心に学習しています。また人をどうすれば安全で安楽に起こしたり、移動させたりできるのかを考え実践していきます。

また5月頃のブログを見てください。外にも出ていきます。外出支援の方法も考えています。道路状況を確認しながら、車いすで学校から三田駅まで行ってみました。バリアフリー状況を確認したり、災害時に道路はどうなるかを考えながら行ってきました。次はどこへ行こうかな。

【3年生 コミュニケーション技術】

コミュニケーションとは何なのか。困っている人の話をどのように聴き、どのように支援していけばよいのか。そのたには何が必要なのか。いろんな人を想定したコミュニケーション方法を考えます。

例えば、普段の生活のなかで利用している学校の食堂。視覚障害のある人とのコミュニケーションの授業で、その利用方法ついて考えました。お金の管理、食券の購入から受け渡し、移動支援。どのようにしたら良いか、どんなことに困るのか、できることは何かなどを考えてからペアで行いました。

【3年生 こころとからだの理解】

「からだのしくみ」「こころのしくみ」について学習します。「こころ」と「からだ」の両面から、その人の状態を見て、どのように支援するのが良いのかを考えていきます。また授業内容には医学的な内容も含まれています。

みなさんは、ふだんどのように食事をしていますか。咀嚼(そしゃく)や嚥下(えんげ)のしくみについて理解します。障害のある人の食事を考える。寒い冬の鍋料理、しゃぶしゃぶを視覚障害のある人と楽しむためには、どうすれば良いかを実践しながら考えました。

2年生も3年生も、福祉を学びながらそこに防災の視点も入れて考えられるようになりました。ライフラインが制限された中で、災害時のストレスを軽減するために、「温かい食事」をどのように確保するか、児童福祉のなかで遊びの大切さを学び、災害時に“遊ぼう作ろう食べよう”ということを考えポリ袋調理に辿りつきました。

カリキュラムを改善していくなかで、令和7年度も福祉の学びを深めていきたいと思います。福祉の学びを発信できたらなと思います。

福祉の学びを、将来の夢にプラスしてみましょう。新たな可能性が開けると思います。さらに防災をプラスともっと広がると思いませんか。

令和6年度修了式及び表彰伝達

令和7年3月21日(金) 修了式を行いました。

本日でそれぞれの学年の学びが修了となりました。

【校長講話】

今日は1年間のまとめの会として考え、クラスで受け取る通知表をよく見て、授業の取り組みや提出物などについても振り返ってもらいたい。

卒業証書の重み約13g。しかしこの1枚にはたくさんの学びや思い、出来事が3年間分詰まっている。1年後、2年後の卒業を思い描き、しっかりと行動して欲しい。

3年生に渡した卒業証書を見せていただきました。

この1枚にのなかに3年間の有馬高校での歴史が詰まっているのですね。卒業するときに見える景色はどんなものなのでしょうか。

【生徒指導部長講話】

学校生活のルールについての確認がありました。ルールのない世界はなく、皆が気持ちよく生活しやすくするためにルールはあります。なぜそのルールがあり、守らないといけないのかを考え行動できる有高生であってほしい。そして気持ちの良い挨拶を毎朝してくれている。これは今後も続け、誰にでもどんな場面でも挨拶ができる人になって欲しい。

そして命を大切に。

挨拶は大切だと思います。そこからコミュニケーションも生まれます。そして笑顔で挨拶することも。元気、笑顔、挨拶。

学校には皆で使うものがたくさんあります。みんなが気持よく使えるように、安全に使えるようにしていきましょう。そんなお話もありました。

【表彰伝達】

記録や成績を残した生徒の表彰がありました。今年度の表彰はこれが最後です。また次年度も多くの表彰状や盾、メダルやベルト等を披露できることを楽しみにしています。

合格発表

朝は雪が舞っていた3月19日(水)。

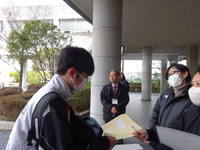

晴れ間が見えた午前10時に本校体育館前で先に行われた学力検査の合格発表が行われました。

発表までに集まった受検者の皆さんから、目隠しを外した瞬間、歓声が上がっていました。

有馬高校の80回生としてご入学される240名の皆さん、教職員一同、在校生と共にお待ちしております。

有高での高校生活を楽しみ、皆さんの夢を追いかけてください。

共に学び、成長していきましょう!

校舎内の桜の木は、季節外れの寒さのためかまだ芽吹いてはいませんが、入学式の頃にはきっと、かわいらしい花を咲かせてくれることでしょう。

さあ!それぞれの春を迎える準備をいたしましょう!

人と自然科 淡路花博25周年記念花緑フェア2025 高校生花とみどりのガーデンに出展しています

令和7年3月20日(木)から4月27日(日)まで、淡路島の3会場を舞台に、淡路花博25周年記念花緑フェア2025が開催されます。

今回、淡路会場夢舞台エリアで開催されるイベントの一つ、『高校生花とみどりのガーデン』に有馬高校人と自然科農業クラブの生徒が制作した花壇を出展します。作庭に向け、農業クラブ本部役員の生徒、さらには有志の生徒も参加し放課後の時間を中心に頑張りました。有馬高校にある竹林の竹を活用するようです。

作品は間口2.5m×奥行1.5mの3.75㎡にデザインしていきます。テーマは自由。

どのような庭が完成するのでしょうか。デザインもすべて自分たちで考えました。

そして3月17日(月)、代表の生徒7名が明石海峡大橋をわたり淡路夢舞台を訪れ、いよいよ作庭です。

学校で練習した通りに準備した植物や資材を組んでいきます。

後方には竹を組んで作成した『鉄砲垣』を設置しました。

使用した植物はシバザクラとミツバツツジ。シバザクラを前方に、ミツバツツジを後方に植栽しました。

最後にレンガを中央に配置し、寒水石を敷き詰めて完成です。

完成した庭はこちら。タイトルは『情緒あふれるやすらぎの庭』です。

コンセプト

物価の高騰や記録的な円安、今の世の中は急激に変化し続けています。そんな目まぐるしい日本で生きる我々に必要なのは自然に癒されることです。美しい花畑や趣深い日本庭園を見ることで生まれる心の安らぎを糧にして、世間の荒波を乗り越えていこう!私たちはそんな庭園を造りました。

レンガを挟んで和洋折衷を表現した素晴らしい作品ですね。これから温かくなってきたらシバザクラも花をつけ、さらに美しさが増すと思います。

改めて、3月20日(木)から4月27日(日)まで淡路会場夢舞台エリアで私たちが造った庭を見ることができます。

淡路花博25周年記念花緑フェア2025公式サイト淡路会場夢舞台エリアのイベントはこちら

淡路島を訪れた際は是非立ち寄って私たちの自慢の庭をご覧ください。

人と自然科 野菜班 野菜苗の鉢上げ

ようやく春らしい気温になってきました。

本日、2年生で「春の農業祭」に向けて鉢上げがスタートしました。

今回は「シシトウ」「ピー太郎」の2品種の鉢上げです。

種まき専用土に種まきして、夜間は温度が下がりすぎないようにトンネル内で加温して

育苗しています。(写真は少しピントが合っていませんが、「ピー太郎」の苗です。)

この苗をポリポットに鉢上げしていきます。

できるだけ、ポットの中央になるように配置して深さも浅過ぎず、深過ぎずがポイントです。

これから春休みにむけて、農業祭の苗づくりに取り組んでいきます。

春の農業祭は4月19日(土)に開催予定です。詳しくはこのHPに4月上旬に掲載します。

皆様の来校をお待ちしています。

人と自然科×進路指導部 2年生を対象に卒業生を囲む会を実施しました

先日有馬高校でも第77回卒業式が盛大に行われ、有馬高校で3年間学んだ生徒たちが旅立っていきました。充実した3年間でしたか?有馬高校での経験を活かして、夢の実現に向け次のステージでも頑張って下さい。

さて、卒業式の熱気も冷めない3月6日(木)、人と自然科2年生(78回生)の生徒を対象に、卒業生を囲む会が開催されました。人と自然科と進路指導部が合同で実施しているこの行事は、卒業を迎えたばかりの先輩方に来校いただき、自分の目標としてきた進路を実現した経験を直接後輩に伝えるという、先輩、後輩のつながりが強い人と自然科ならではの伝統行事です。

囲む会当日、制服からスーツ姿に変わった人と自然科の卒業生7名が再び集結。卒業して間もないですが、元担任の先生や旧友と会えてテンションが上がりますね。後輩のために来てくださり本当にありがとうございます。

今年人と自然科を卒業した先輩も、3年間の農業に関する授業や実習、校外活動で身につけた知識や経験を活かし、国公立大学3名をはじめ、多様な進路を実現しています。

そして今回は、鳥取大学、鳥取環境大学、龍谷大学、摂南大学、大阪体育大学、専門学校アートカレッジ神戸、西日本旅客鉄道株式会社に進学、就職する7名の卒業生に囲む会への参加を快諾していただきました。

3時間目まずは全体会。改めての自己紹介の後、【どのタイミングで、そしてどのような過程を経て進路先を決定したのか?】【進路先を決めた後、合格・内定を手に入れるために取り組んだことは?】【卒業した今だからこそ言える進路実現のために高校3年間で取り組んでおいた方が良いこと】についてお一人ずつアドバイスをいただきました。

入学前から決めていた進路を実現した先輩もいた一方、3年生に入って大きく進路が変わっていた先輩もおり、普段から勉強を頑張っておくこと、そして人と自然科で様々なことに挑戦しておくことで対応できることを教えていただきました。さらに1年前のこの卒業生を囲む会で先輩から話を聞き、すぐに進路指導室に行ったことで現在の進路を決定したという話もありました。

そしてオープンキャンパスにこの春休みから積極的に参加しておくこと、さらに推薦入試を中心にチャレンジしていく生徒がほとんどの人と自然科においては、面接や小論文がとても重要になってくること、特に小論文は少しでも早く練習を始めておくことの重要性を教えていただきました。面接は学年の先生や進路指導部の先生に加えて、農業部(人と自然科)の先生にもしてもらえるのが良かったとのこと。中には苦手な面接を克服するために、農業部の先生全員に練習してもらい、合格を手にした生徒もいました。

また、就職される先輩からは、就職模試への取り組みの重要性、そして就職試験に臨むにあたって自己分析をしっかり行い、自分の長所と短所を知っておくことの大切さを教えていただきました。さらにどの先輩も口をそろえておっしゃっていたのが資格検定の重要性について。人と自然科で取得できる農業技術検定や建機系など専門的な資格、そして進学の生徒は英語検定の取得が重要になってくるとのことでした。

全体会のあとは分科会。国公立農業系4年制大学、私立農業系4年制大学、農業系以外の4年制大学、専門学校、就職・公務員の5グループに分かれて先輩を囲みました。

先ほどの全体会で先輩方から熱いメッセージがたくさんあったこともあり、2年生からはたくさんの質問があり、先輩は一つ一つ丁寧に答えてくださいました。進路実現までのスケジュールをわかりやすくまとめた手作りのシートを使って説明をしてくださった先輩もおられ、メモをとりながら前のめりで聞いている2年生の姿が印象的でした。

先輩の中には大学の推薦入試や就職で作成した面接ノートや小論文の練習シートなどを実際の持参してくださり、具体的なアドバイスをいただきました。そして先輩が実際に提出した志望理由書のコピーを見て、その内容と量に驚いたようです。ちなみに担当の先生と一緒に、完成まで2週間ほどかかったとのこと。農業クラブ活動や学校行事、海外研修や課題研究などの実績を踏まえた志望理由がしっかり書かれていましたね。本当に参考になります。

先輩との会話が止まらない中であっというまに時間が過ぎ、1時間の座談会は終了。やむなく打ち切りとなってしまうほどの熱量でした。このようにOB・OGが後輩をサポートしてくれるのも人と自然科の大きな魅力です。先輩にお礼を伝えて会は終了しました。先輩からの応援をエネルギーにして、今日から進路実現に向けスタートです。先生方と二人三脚で頑張っていきましょう。

最後に新生活の準備で忙しい中、後輩のために時間を作ってくださいました7名の卒業生の皆さん。本当にありがとうございました。

1学年・2学年 進路別説明会

3月3日(月)に1学年、2学年対象に進路別説明会が開催されました。

1学年は、各自が興味のある分野について大学の先生方の講座を受けました。また、就職・公務員希望者への講座も行われ、生徒たちはメモを取りながら熱心に話を聞いていました。最後に行われた全体会では、受験の概要や身に付けておくべき力などについて講師の先生から話をうかがいました。

2学年は、最初の進路指導部長講話では、進路実現に向けて今やるべきことや準備すべきことなどについて具体的な話をうかがいました。その後は大学、短大、専門学校、就職など自分の希望する進路に合わせて受講する講座を受講しました。どの講座も少人数で開講されたためじっくり話を聞くことができ、講師の先生に質問するなど意欲的な様子が見られました。

この機会をきっかけに、生徒それぞれが自分自身の進路についてしっかり考え、夢をかなえるための準備を着実に進めていってほしいと思います。進路指導部は、有馬高校でがんばる生徒のみなさんを全力でサポートしていきます。

卒業生講話 2学年進路別説明会(就職)

3月3日(月) 「2学年進路別説明会」の就職コースでは、過年度卒業生を講師に招いて「卒業生講話」を開催しました。

年度末でお忙しい中、講師を派遣してくださった事業所の皆様のご理解・ご協力に心より感謝申し上げます。

今年度の講師は、74回生の3名です。沢井製薬㈱、日本郵便㈱、レンゴー㈱の3社より派遣していただき、入社3年目の職業人として立派に成長した姿を見せてくれました。

「卒業生講話」では、生徒の前に立ち、パンフレットを配布したり、YouTubeの動画を紹介したりしながら「事業説明」「仕事のやりがい」「その会社に就職を決めた理由」「高校生へのアドバイス」などについて、体験談を交えながら分かりやすく話をしてくれました。

「座談会」では、3つのテーブルに分かれて、後輩からの質問に答えていきます。「自分の高校時代」「就職指導の受け方」「企業見学の大切さ」「新入社員の頃のエピソード」「大学に進学した同級生との違い」など、様々なことを話していたようです。

在学時にお世話になった先生方からも声をかけられ、「高校時代が懐かしい!」と話していましたが、この温かい繋がりを2年生にも感じてもらえたら嬉しいです。

3年生の0学期、それぞれの将来をしっかりと考える機会になっていることを願っています。