カテゴリ:農業部

人と自然科 1年生 「若手農業者特別授業」

担い手育成事業の一環として、農業改良普及センターのご協力のもと、本校卒業生でエーアイファーム代表の石井さんを講師にお招きし、特別授業を実施しました。

授業では「農業という職業」をテーマに、観光農園を開園するまでの経緯をはじめ、農家として働くことのやりがいや魅力、また経営面や労働面での苦労や工夫など、実体験に基づいたお話をしていただきました。

生徒たちは、身近な先輩の言葉に真剣に耳を傾け、農業を仕事として捉える具体的なイメージを持つことができた様子でした。1時間という限られた時間ではありましたが、生徒からは将来の進路や農業経営に関する質問が次々と出され、活発な質疑応答が行われるなど、非常に内容の濃い有意義な時間となりました。

人と自然科 課題研究発表会

本校講義棟で3年生による課題研究発表会を開催しました。

3年間の集大成として取り組んできた「課題研究」の成果を、それぞれが発表しました。

発表では、草花・野菜・果樹・緑班の各コースが、その特色を生かしたさまざまな研究を紹介しました。

1・2年生は先輩たちの発表に熱心に耳を傾け、一生懸命にメモを取りながら聴いていました。2年生にとっては、いよいよ目前に迫った「課題研究」に向けて、多くのヒントが得られたのではないでしょうか。

また、1年生にとっても、普段の実習や農業の学びでは気づきにくい視点や、プレゼンテーションの方法など、多くの発見があったのではないでしょうか。

3年生にとっては、これまでの研究内容を振り返り、自身の成長を実感する貴重な機会となったことと思います。

この発表会で得た気づきや刺激を、残りの高校生活や進路先での学びに生かしていくことを期待します。

人と自然科 1年生 「第7回ひょうごユースecoフォーラム」参加

兵庫県の環境や生き物への取り組みを行っている人や団体が集まってそれぞれの取り組みを発表し、未来の環境について話し合う「ecoフォーラム」に参加しました。

有馬高校からは外来種のバッタが農業へどのような被害を与えるかについての研究発表を行いました。

その後、グループディスカッションでは環境保全や循環型の社会の実現に向けて話し合い、理解を深めることができました。

人と自然科 2・3年生 「地域自然保護」夢プログラムの実施

3年生が有馬富士公園で「地域の自然に触れながら楽しむことのできるプログラム」を4月から考えてきました。公園に何度も足を運び、専門員の先生にアドバイスをもらいながらこの日に向けて計画したプログラムを2年生に体験してもらいました。

思っていたようにスムーズには進まない点もありましたが、2年生も自然に親しみながら有馬公園について楽しく学ぶことができました。

三田駅前花配布

今年も1年、有馬高校を支えてくださった地域のみなさまに日頃の感謝の気持ちを込めて本校で栽培しているパンジー苗の配布を行いました。

また来年もどうぞよろしくお願いいたします。

メリークリスマス!

第5回ひとはく連携セミナー「タンガニイカ湖での調査」

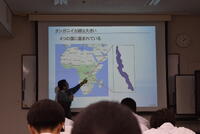

人と自然科1年生学校設定科目「人と自然」の授業で実施している人と自然の博物館との連携セミナー「ひとはく連携セミナー」。第4回目は、高橋研究員より「タンガニイカ湖での調査」をテーマに、古代湖やそこに住む魚の生態、進化について講義を頂きました。

まず古代湖とは、10万年以上水がある湖のことを指します。世界には20ほどの古代湖が存在しており、最も古いものは4500万年前にできたとされ、地球上の20%の水を占めるバイカル湖です。今回のメインテーマであるタンガニイカ湖は、1000万年前にできたといわれています。コンゴ民主共和国・タンザニア・ザンビア・ブルンジ、これらの4つの国に囲まれている透明度の高い湖です。(乾季には水が濁るそうです。)また、南北に長く、全長約650km、兵庫県三田市から宮城県仙台市までと同じ距離ほどあり、地球上の18%の水を占めると言われている巨大な湖です。

そんなタンガニイカ湖には、シクリッド(カワスズメ)科の魚が約200種(そのうち、固有種が197種)も生息しています。シクリッド科は、形態・生態・遺伝的に多様で、食性では、岩に生えた藻を食べる「藻食性」や生きた魚の鱗を食べる「鱗食性」の魚などがいます。食性によって歯の形態も異なり、「藻食性」の中でも「単細胞藻類」を食べる魚はブラシのような歯を持っていたり、「糸状藻類」を食べる魚は藻を挟んでちぎり取ります。「鱗食性」の魚は、鱗が歯に引っかかるように発達しています。肉食の魚もおり、鋭く尖った歯を持っています。

講義中盤では、実際に高橋先生が現地調査で訪れたザンビアでの暮らしについて教えていただきました。ザンビアの首都である「ルサカ」では、英語が公用語として話されていますが、「ベンバ」や「ニャンジャ」といった言語も話されているそうです。また、アフリカでよく食されているホロホロチョウやブカブカの燻製、「シマ」と呼ばれるトウモロコシを原料とした主食など、食生活についても詳しく学びました。さらに、サバンナモンキーやカメレオンなど、現地で見かける生き物についても教えていただきました。ちなみに、ザンビアに住む人々にとって、カメレオンは「恐ろしい生き物」なのだそうです。(毒を持っていると思っている人がいたり、体の色が変わったり目がバラバラに動くのが怖いのではないか、と先生はおっしゃっていました。)

そして最後に、生物の進化について説明していただきました。一つの祖種から多くの種に急速に分化し、分化した種が異なる環境に適応する力を持つことを適応放散といいます。そしてタンガニイカ湖のシグリット科の魚においては、口内保育という独特の育児方法と岩住みという特徴から異所的種分化を行いやすいということが分かってきたとのことでした。さらに、自然選択と生殖隔離の両方に影響を与える形質「マジックトレイト」の一例として、オスとメスでサイズが異なる例などを教えていただきました。

しかし近年、環境汚染や外来生物により、タンガニイカ湖の生態系が変化しつつあるそうです。様々な問題が挙げられますが、特に地球温暖化が深刻な影響を与えています。通常は湧昇流が強く、湖底にある多くの栄養が魚の住んでいる浅場に供給されますが、地球温暖化により、湧昇流が弱まることで湖の水の流れも弱まり、湖底の栄養が魚の住んでいる浅場に供給されにくくなってしまうことで魚が減っています。

これらの主な原因は、先進国が出す二酸化炭素です。貴重な生態系を守るために、私たちにもできることがある、と、環境保全ついても考えられる機会となりました。

高橋先生、貴重な講義をありがとうございました。

人と自然科 2年生 「草花」 土壌分析

草花に限らず植物の栽培にとって土は非常に大事な要素です。その土は粒子の大きさで「砂」「シルト」「粘土」と分けることができます。

それとは別に空気の部分(気相)と水の部分(液相)と粒子などの部分(固相)の比率も大事だと言われています。それら土の性質を実験的に調べてみるために様々な場所からサンプルを採取してきました。

実験では、採取した土を水に混ぜて粒の大きさや沈殿の様子を観察し、砂・シルト・粘土の割合から土性を判定します。さらに、空気・水・固体の三相分布を調べることで、植物が根を伸ばしやすい理想的な土壌条件かどうかを調べます。

この日は実験に向けて準備を行いました。

人と自然科 3年生 「課題研究」 食虫植物の利用に向けて専門学校訪問

「課題研究」で食虫植物の消化液について研究を進めているチームはより専門的な知識を学ぶために大阪市の分析化学専門学校を訪問しました。

食中植物は園芸植物として親しまれていますが、それ以外の利用についてはまだまだ少ない分野です。そのため、成分を調べ、農業に利用できないかと研究を進めています。

この日は専門学校の先生から成分分析や酵素反応の見方などについてアドバイスを受けました。専門学校の分析実験施設も見学し。最新の分析機器や化学実験設備を間近で見学し、実際に研究を行う学生たちの様子にも触れました。

人と自然科 農業クラブ全国大会の入賞生徒に新聞社の取材がありました!

日本学校農業クラブ連盟が主催する令和7年度全国大会西関東大会で、有馬高校の生徒4人が「農業鑑定競技会」で見事優秀賞に輝きました。

農業鑑定競技は、幅広い分野にわたり、農業に関する知識と判断力を競うものです。有馬高校生は草花・野菜・果樹のそれぞれの分野で、実物や写真をもとにした難問に答えました。

インタビューでは当日に向けた勉強方法や、喜びのコメントなどさ大会に向けてがんばったこと、入賞して以降の話など様々な質問に答えていました。

来年度の後輩たちがチャレンジする番です。はたして連覇ができるでしょうか。

人と自然科 農業クラブ「ひょうごまちなみガーデンショー」アグリハイスクールガーデンの設置

毎年、明石公園で開催される「ひょうごまちなみガーデンショー」では

県下の農業高校が様々なミニ庭園をつくる「アグリハイスクールガーデン」のコーナーがあります。

今年の有馬高校のテーマは「箱庭庭園」で枯山水をイメージした庭園をつくりました。

額縁の見える一枚の絵のように竹垣や景石・照葉樹を使って日本の侘び寂びの景色を表現しています。

まちなみガーデンショーは9/21(日)~28(日)までの開催です。

明石公園のホームページ(https://hyogo-akashipark.jp/gardenshow2025/)からも確認することができます。

お出かけはぜひ明石公園へ!