塔陵健児のひとりごと~佐用高校からのお知らせ~

地方国公立大学の魅力

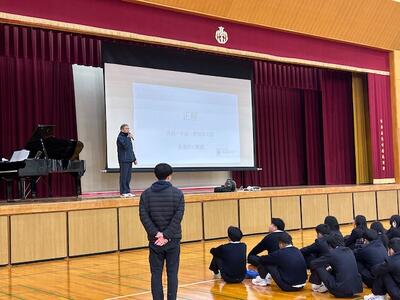

1月30日(金)、2年生普通科文理類型を対象に講演会を実施しました。

テーマは「地方国公立大学の魅力について」。

講師は、鳥取大学 教授の森川 修 先生です。

進路について考え始めたばかりの生徒から、すでに方向性を描きつつある生徒まで、2年生の今だからこそ響く内容を、分かりやすくお話しいただきました。

講義では、

・なぜ大学を目指すのか

・大学と専門学校の違い

・学費や生活費、奨学金などの現実的な話

・入試制度、面接、小論文のポイント

など、進路選択に欠かせないテーマを幅広く扱われました。

森川先生が繰り返し強調されていたのは、

**「知らないまま選ぶことが一番もったいない」**という言葉です。

地方国公立大学の強みとして、学生と教員の距離が近く、手厚い指導が受けられること、地域と結びついた学びができることなどが紹介されました。

生徒たちは資料にメモを取りながら、真剣な表情で話を聞いていました。

2年生の今は、まだ答えを出す時期ではありません。

しかし、考え始めること、知ろうとすることが、確実に次の一歩につながります。

今日の講演が、自分の将来を自分の言葉で考えるきっかけとなることを願っています。

正解

体育館に、歌声が流れ始めた瞬間、

「ああ、いよいよなんだな」と、誰もが感じたのではないでしょうか。

今年の卒業式で、3年生が歌う曲。

野田洋次郎さん作詞・作曲の「正解」。

本校にとっても、今年が初めての取り組みです。

この曲は、NHK「18祭」のために書き下ろされました。

テーマは、

「誰かの答えではなく、自分だけの正解を探しにいくこと」。

正解は一つじゃない。

遠回りでも、迷っても、立ち止まってもいい。

それでも自分の足で選んだ道なら、それが正解になる――

そんなメッセージが、歌の一つ一つの言葉に込められています。

今日は、3年生にとって1月最後の登校日。

学年全体で、この「正解」を歌いました。

歌いながら、

入学した日のこと、

思うようにいかなかった日々、

友だちと笑った時間、悔しくて泣いた夜、

それぞれの3年間が、胸の奥から静かに立ち上がってきたのではないでしょうか。

今日が終わると、3年生は月曜日から自由登校。

もう「いつもの教室」に集まる日はありません。

あと学校に来るのは、

26日(木)の予行、

27日(金)の卒業式本番。

たった二日です。

その事実が、歌声を、より深く、より切なく響かせました。

誰かと比べなくていい。

誰かの地図をなぞらなくていい。

ここまで歩いてきた道も、

これから踏み出す一歩も、

すべてが「自分だけの正解」。

卒業式当日、

この歌を歌う3年生の背中は、

きっともう、在校生の知っている「生徒」ではなく、

それぞれの未来へ向かう旅立ちの姿になっているはずです。

どうか胸を張って、歌ってください。

あなたが選んだ道が、

あなたの「正解」なのですから。

――体育館に残った余韻が、

なかなか消えませんでした。

三角形は必殺技だ! 高校というリングに咲く、フラワーアレンジメントの死闘

さあ始まりました!

令和8年1月28日・水曜日――

舞台は農業科学科2年生、「草花」の授業。

フラワーアレンジメント実習、いよいよクライマックスです!

これはただの実習ではありません。

ひょうごの達人事業、その集大成。

花の世界の第一人者、盛岡生花・盛岡様が、この教室に降臨です。

テーマは――

トライアンギュラーアレンジメント!

三角形、安定、緊張感。

上へ、横へ、そして奥へ。

視線が踊る! 花が語る!

まるで静と動がせめぎ合うフィールドです。

生徒たちは、自ら描いたデザインを手に参戦。

一輪挿すごとに迷い、止まり、また考える。

色か? 高さか? 主役か、脇役か――

花と花の間に、無言の駆け引きが生まれています。

ここで盛岡講師の一言が刺さる!

「形には、理由がある」

そう、感覚だけでは勝てない。

理論と経験が合体した瞬間、

アレンジメントは“作品”へと昇華するのです。

完成!

三角形の中に、それぞれの個性がくっきりと立ち上がる。

同じ条件、同じ花材――

しかし、同じ作品はひとつもない!

花は黙っている。

だが、確かに語っている。

この時間、この挑戦、この積み重ねを。

――以上、

花と真剣勝負を繰り広げた

農業科学科2年生・フラワーアレンジメント実習の現場から、

実況・塔陵健児でした!

たまごとれもんとぎょかいるい

【教頭先生】

うちの家政科1年がね、1月23日(金)今日の調理実習で習った料理があるらしいんやけど

その名前をちょっと忘れたらしくてね

【塔陵健児】

料理の名前忘れてもうてどうすんねん

【教頭先生】

いろいろ聞くんやけどな、わかれへんのや

【塔陵健児】

ほな俺が一緒に考えたるからどんな特徴か教えてみてよ

【教頭先生】

卵をふわふわにして、ごはん包むやつらしいねん

【塔陵健児】

オムライスやないかい その特徴はもう完全にオムライスやがな

【教頭先生】

俺もオムライスと思てんけどな、おかん…じゃなくて先生が言うには日本生まれの洋食やって言うねん

【塔陵健児】

ほなオムライスで間違いないやないか。日本人が考えた「ごはんも卵も好きやねん」の結晶やから

【教頭先生】

でもわかれへんねん

【塔陵健児】

なにがわかれへんねん

【教頭先生】

卵の火加減がめっちゃ大事で一瞬油断したらアウトらしいねん

【塔陵健児】

オムライスやないかい卵料理で一番機嫌取りむずいのがオムライスやがな

【教頭先生】

俺もオムライスや思てんけどな、先生が言うには日本人、昔は卵あんまり食べてなかったらしいねん

【塔陵健児】

ほなオムライスと関係あるかぁ、江戸時代までは卵は「命のもと」やから大事にされとったんや

【教頭先生】

次に作ったのはあさり入ってて、白くて、あったかいやつ

【塔陵健児】

クラムチャウダーやないかい、その特徴はもう完全にクラムチャウダーやがな

【教頭先生】

俺もクラムチャウダーと思てんけどな、アメリカ生まれで寒い地域でよく食べられてたらしいねん

【塔陵健児】

ほなクラムチャウダーで決まりやないか、味噌汁の洋食バージョンやから

【教頭先生】

でもまだわかれへんねん

【塔陵健児】

なにが引っかかってんねん

【教頭先生】

先生が「前菜は見た目も大事」って言うて魚介をさっぱりさせてたらしいねん

【塔陵健児】

シーフードマリネやないかい、おしゃれゾーン担当のやつやがな

【教頭先生】

俺もシーフードマリネや思てんけどな、最後に「疲れた体にちょうどええ」って黄色いやつ出てきたらしいねん

【塔陵健児】

レモンゼリーやないかい、あれは実習のご褒美枠や

【教頭先生】

でもわかれへんねん

【塔陵健児】

まだなにがわからんねん

【教頭先生】

結局な、全部まとめて「卵料理の基礎」を学ぶ授業やったらしいねん

【塔陵健児】

ほな今日のテーマ「西洋料理講習会」やないかい

【教頭先生】

田中賢治先生が来てくれてな、卵の扱い方、歴史、料理の由来まで全部教えてくれたらしいねん

【塔陵健児】

ほな最高の授業やないか!卵はな、日本人の食文化を支えてきた縁の下の力持ちやから

【教頭先生】

俺もオムライスやと思てん

【塔陵健児】

そうやろ

【教頭先生】

でもな

【塔陵健児】

なに

【教頭先生】

おかんが言うには「家で作ると毎回ちょっと違う」って

【塔陵健児】

ほなオムライスやないかい!正解が一個ちゃうのがオムライスのええとこやねん

もうええわ!

ありがとうございました!

সায়ো জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলের সাথে বিনিময় অনুষ্ঠান

1月23日(金)のⅢ・Ⅳ校時に、佐用日本語学校との交流会(2回目)がありました。

今回は、日本語学校から女子学生33名と先生2名が来校され、私たち家政科3年・課題研究(食物班)と交流しました。

はじめに、日本語学校の紹介や、それぞれの母国についてのお話を聞きました。

国や文化が違うだけで、生活や考え方もこんなに違うんだと感じました。

交流タイムでは、母国のお菓子や飲み物をいただきながら会話をしました。

甘いものやスパイスの効いたものなど、日本ではあまり味わえないものばかりで、

少し緊張しながらも楽しく交流できました。

その後は、各国の文化体験をさせていただきました。

バングラディッシュのヒジャブは、髪や首元を覆う布で、

女性の信仰や価値観を大切にする意味があるそうです。

実際に着けてみると、思っていたよりも軽く、色や巻き方にも個性がありました。

ミャンマーのタナカは、木の樹皮をすりつぶして作る天然のお化粧で、

日焼け防止や肌を守る役割があるそうです。

ほのかな香りがして、見た目もかわいらしく印象的でした。

ネパールのティカは、おでこにつける印で、

お祝い事や大切な行事のときに使われるそうです。

赤い色には「幸運」や「祝福」の意味が込められていると聞き、

身が引き締まる気持ちになりました。

スリランカのダンス衣装は、とても華やかで、

色鮮やかな布や装飾が印象的でした。

着てみると気分まで明るくなり、文化の力を感じました。

言葉が完璧に通じなくても、

笑顔やジェスチャーで自然と会話ができ、

文化を知ることで相手との距離が近づくことを実感しました。

今回の交流会を通して、

世界にはまだ知らない文化や考え方がたくさんあることを学びました。

とても貴重で楽しい時間になりました。