SSHブログ

<SSH>令和4年度 ブキパンジャン政府高等学校(シンガポール)と交流

令和4年度 ブキパンジャン政府高等学校(シンガポール)と交流

令和4年5月9日、明石北高校Academicルームにて、SSH海外オンライン(Zoom)研修を実施しました。

2019年度(令和元年度)7月にシンガポールのブキパンジャン政府高等学校と交流を開始しました。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大のため渡航による交流は出来なくなりました。

それを、補うために、2020年度(2021年1月)より、Zoomを用いたオンライン交流(1ヶ月に1回60分)を実施しています。年間を通じた交流のテーマは「water」です

今回は、「自国の水事情」と題して英語でスライドを作り、英語で発表・質疑応答を行いました。赤道直下の国シンガポール、梅雨・台風など水に悩まされる国日本との緯度上での違いがもたらす水文化につていスライドを作成し、ディスカッションしました。

さらに新しい試みとして、教員が作成した化学実験動画を見て、何故そのような現象が起こるのか?とうのをお互いにディスカッションしました。飽和NaCl水溶液に無水エタノールを加えると境界面から雪のように白い物質が降ってきます(沈降)。この白い物質は何?何故そうなるの?をディスカッションしました。

今年度からは、最後の10分間は日本語での交流も行っています。ブキパンジャン政府高等学校の皆さんは日本にとても興味を持っているので、日本語での交流を行うことも国際理解をする上でとても重要です。日本語での交流ですが、結局は日本語を英語に変えて伝える必要があるため言語力の向上も見込めます。

<SSH>令和3年度 STEAM Empowerment Program

令和3年度 STEAM Empowerment Program

令和4年3月22日~25日にかけて、明石北高校の同窓会館にて、STEAM Empowerment Programを実施しました。

50分を1コマとして、20コマ実施しました。生徒6名から7名を班として、その班に1人の外国人留学生がついて、科学に関する様々なことを話すプログラムになっています。このプログラムを通じて、英語を習得するのを目的としているのではなく、自分から積極的に話すことで、コミュニケーション力を付けようという内容です。当然、英語オンリーのプログラムです。

以下は、ディスカッションしたテーマの一部です。

・Scientific Talk「有史以来の最大の発明とは?」

・スモールディスカッション「科学の発展におけるポジティブシンキングの重要性」

・プロジェクト「SDGsの目標をふまえ、テクノロジーを使って社会の様々な課題を解決しよう!」

これらの内容を英語で意見を述べ、質問され、それに対しまた意見を述べるの繰り返しです。班ごとに自分たちの考えを模造紙にまとめて発表する場が設定され、それに対しても質疑応答が行われます。

最終日には、1人2分~3分の持ち時間で、自分の夢を英語で発表することを行いました。

初日、頷くだけで精一杯であった生徒達は、4日間でヒアリング力も向上し、自分の言葉でコミュニケーションするようになりました。このプログラムを通じて、改めて英語の魅力に気づいた生徒も多いと思います。

<SSH>令和3年度 高大連携

高大連携~神戸薬科大学~

令和3年度に神戸薬科大学を訪問し、講義・実験実習を行いました。

最初に研究室の担当教授先生からその研究室の研究内容について講義を受けます。時々、難しい医療用語が出てきますが、丁寧に解説してくれます。参加いているのは、将来薬剤師を目指す人はもちろんのこと、医師や看護師を目指す人もいます。どの回もとても好評で生徒達は講義や実験に対して興味津々です。

特に興味深いのは、3月14日に訪問した、医療薬学研究室です。この研究室では、血圧測定、聴診器を使っての呼吸音の観察実習を行いました。薬学部なのに何故?という疑問がありますが、近い将来薬剤師もこのような行為を行い、患者様の容態を確認することが求められるようになるそうです。

この実習を通じて、将来薬剤師として活躍できる基礎固めになればと思います。

| 日時 | 訪問研究室 | 講義・実習内容 |

| 令和3年6月22日(火) | 医療薬学研究室 | マウスの脳組織やがん細胞組織の観察 |

| 13:00~17:00 | 機能性分子研究室 | 酵素の活性化と化合物による変化を観察 |

| 令和3年12月18日(土) | 医薬細胞生物学研究室 | 薬用植物の培養細胞の観察とDNA抽出実験 |

| 13:00~17:00 | 微生物化学研究室 | マクロファージ活性化とその検出実験 |

| 令和4年3月14日(月) | 医療薬学研究室 | フィジカルアセスメントについての実習 |

| 13:00~17:00 | 薬理学研究室 | 酸化ストレスと細胞死に関する実験観察 |

<SSH>令和元年度・令和3年度 研究開発実施報告(要約)と研究開発の成果と課題

研究開発実施報告(要約)と研究開発の成果と課題について

本校のスーパーサイエンスハイスクールの実施に関して、どのように行っているかについて、研究開発報告とその成果と課題について掲載します。※尚、令和元年度のリンクが切れているので、合わせて掲載します。

<SSH>令和3年度 全校課題研究発表会

令和3年度 全校課題研究発表会

3月8日(火)、令和3年度全校課題研究発表会が行われました。

自然科学科2年生の課題研究の代表5班と、普通科2年生の総合的な探究の時間の班別研究の各クラス代表7班による研究発表、及び、自然科学科1年生によるSTEAM研修の報告が行われました。

研究発表は、自然科学科については1年間、普通科については半年かけて行ってきた研究の集大成です。それぞれの班が独創的な着目で研究してきた内容を、分かりやすいグラフや表でまとめたスライドで説明しました。生徒たちの研究に対する熱意や、探究することの楽しさも伝わり、また、質疑応答でも活発な発言が行われ、大変盛り上がりました。

STEAM研修の報告は、自然科学科1年生が受けた研修について、9班に分かれ発表し、それぞれの研修内容だけでなく、この研修の目的や意義についても触れ、本校SSHⅢ期におけるSTEAM研修の重要性を報告しました。

発表テーマは以下の通りです。

自然科学科2年 課題研究

『段ボールベッドと強度』『気化熱と土壌の関係』『つけまつ毛の回折についての検証』『自転車の空気圧と制動距離の関係』『ドローンとアームの研究』

普通科2年 総合的な探究の時間

『ドラえもんのひみつ道具の今!』『人の嘘を見極めよう』『明石のこども食堂を広めるために 〜こども食堂の現状と高校生の関わり〜』『播州弁についての調査』『テスト前の謎の心理』『コニシキソウの粘着力』『菌の培養と繁殖の阻止』

自然科学科1年 STEAM研修

『力学電磁気学講義』『細胞解析研修』『身の回りのサイエンス』『天体観測』『クレーンアーム制御』『エンジン分解組み立て実習』『立杭焼』『数学概論』『プログラミング研修』

<SSH>令和3年度 3校合同発表会

令和3年度 3校合同発表会

令和4年3月5日(土)9:00~12:00、令和3年度3校合同発表会を実施しました。

この交流は、令和元年度から始まりました。3校とは、兵庫県立明石西高等学校国際人間科・兵庫県立明石清水高等学校普通科人と環境類型・兵庫県立明石北高等学校自然科学科の3校です。

昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大のため、2校(兵庫県立明石西高等学校国際人間科・兵庫県立明石北高等学校自然科学科)で実施しましたが、今年度は、ICT環境が整い3校でZoomを使用して発表しました。

国際系(5班)・インターンシップ系(4班)・自然科学系(5班)と、合計14班の異なる内容を発表しあうことで様々な問題について議論する場となっています。

<生徒の感想>

・貴重な体験ありがとうございました!英語の発表は初めて聞いたのですごく新鮮でした。実験の結果など難易度が高くすごいと思いました。発表する機会がありとても嬉しかったです。(兵庫県立明石清水高等学校)

・明石北高校の皆さんの発表は、凄く詳しく私たちと同学年とは考えられないような研究結果で、とても面白かったです。明石清水高校の皆さんの発表は、皆さんご自身の体験から問題や気になることを調べ深めて、とても分かりやすいポスターで私も興味が湧きました。(兵庫県立明石西高等学校)

・事前に研究内容を知ることが出来たら、質問しやすくなるんじゃないかと思った。冊子などを作成するともっと活性化すると思いました。(兵庫県立明石北高等学校)

発表する場を1回でも多くしてあげたい、、、そんな思いで開催しました。過去には対面で実施している年度もありましたが、今回初めてのオンライン開催でした。生徒達は、Zoomの操作に戸惑いながらも、自分たちの発表が行えることに喜びを感じている様子でした。

<SSH>令和3年度SSH課題研究発表会

令和3年度 SSH課題研究発表会

令和4年2月8日、令和3年度SSH課題研究発表会を実施しました。

今年度竣工したアカデミックルームをメイン会場、リモート会場として物理教室を設定し、新型コロナウイルス感染対策として、分散形式で密を避ける形で行いました。

コロナ禍のためリモート形式となった外部発表会も多かったため、今回初めて聴衆を目の前にしての発表会となりました。緊張した面持ちのではありましたが、これまで取り組んできた研究の成果を堂々と発表しました。運営指導委員の先生方や、本校教員、自然科学科1年生からの質問や助言をいただき、まだまだ自分たちの研究に未来があると実感できました。

発表テーマ

段ボールベッドと強度 気化熱と土壌の関係 まつ毛の回折 自転車の空気圧と制動距離 ハンドボール投げの記録を伸ばすために 音の伝わり方 ドローンによる運搬システム カナブンってどんな虫? カビの研究 脚の形と重心 ザリガニの体色変化 オーロラを作ろう

<SSH>課題研究発表会のご案内

令和3年度 課題研究 発表会の案内

下記の通り、49回生自然科学科課題研究発表会を行います。実施要領をご覧いただき、参加を希望される方は、申込書をFAXまたは、電子メールにて申し込みください。

1 日 時 令和4年2月8日(火) 13:25 ~ 16:15

2 会 場 兵庫県立明石北高等学校 アカデミックルーム

※県内校:現地参加またはZoomによる配信

県外校:Zoomによる配信

新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、現地参加をZoomによる配信に変える可能性があり

ます。

3 日 程

13:00~13:25 受付または、Zoom接続確認

13:25~13:40 開会挨拶、運営指導委員紹介、発表会要領説明

13:40~16:15 課題研究口頭発表(6分発表、4分質疑応答、2分入れ替え)

(14:50~15:00 トイレ休憩及び換気)

16:15~ 講評、閉会

<SSH>1年自然科学科 特別講義「宇宙の謎に迫る」「宇宙の謎を解き明かすのは、科学の集大成に...

1年自然科学科特別講義

「宇宙の謎に迫る」「宇宙の謎を解き明かすのは、科学の集大成に挑むこと!」

12月20日(月)、本校アカデミックルームにて、特別講義「宇宙の謎に迫る」「宇宙の謎を解き明かすのは、科学の集大成に挑むこと!」を行いました。1年生自然科学科全員が参加し、講師として「産業人OBネット副理事長の板倉範幸先生(本校SSH運営指導委員)」をお迎えし、2時間の講義を行いました。

二人の登場人物が、宇宙についてやりとりをしている話の掛け合いから宇宙の謎を解き明かすという流れで講義が進みました。第1部は、宇宙の基礎知識、宇宙の始まり、ブラックホール、ダークマター、ダークエネルギー、そして最近発見された重力波についてまでたくさんの内容でした。第2部では、宇宙の解明と科学の歴史に触れた内容で、地動説、天動説、相対性理論など幅広く講義をしてくださいました。途中の休憩時間に、生徒同士で自分の意見を述べ合い、意見交換をしていました。

質疑応答では、「そもそも天文学に関する新しい発見をすることは難しいので研究者が減るのでは?」という質問をしていたり、「時間の概念は物理学?それとも天文学?」という高度な質問にまで発展しました。本校は、授業としては地学を実施していないですが、神秘に満ちた宇宙の大きさや謎に興味をもっている生徒がたくさんいる印象でした。

きっと生徒達は、未知のものに向かうことの大変さとロマンを感じたと思います。

<SSH>1年自然科学科STEAM研修(クレーンアーム制御)

1年自然科学科STEAM研修(クレーンアーム制御)

12月18日(土)、本校アカデミックルームにて、STEAM研修クレーンアーム制御の研修を行いました。1年生自然科学科の生徒9名が参加し、講師として、昨年度まで本校教諭としてSSH活動にご尽力いただいた岩村泰伸先生(現:学校法人瀧川学園 滝川高等学校 教諭)をお迎えし、午前中は電子基盤Arduinoを使い、サーボ―モーターを制御する講義、実習を行い、午後からは3人一組でクレーンアームを自作、制御する実習を行いました。

それぞれの班が工夫を凝らし、個性的なクレーンが完成しました。はじめのうちは思うように動かず、歯痒い思いをしていましたが、プログラミングを修正し、自分たちのイメージ通りに動作すると、歓声が上がっていました。

この研修はSTEAM研修のT(技術)の研修として計画しましたが、実際に行ってみると、サーボモータのトルクから持ち上げれるアームの重さの計算(S)、アームの形とスムーズな動きの検討(T)、実用化、より人間の動きに近いアームの開発(E)、見た目の美しいフォルムの検討(A)、そして、計算技術(M)とSTEAMの要素全てを含んでおり、今年度のSTEAM研修の締めくくりにふさわしい研修となりました。

研修の終わりには、生徒からクレーンアームの競技会を行いたいと、意欲的な声も聞こえ、この研修が充実したものであったことが覗えました。

<SSH>1年自然科学科STEAM研修(立杭焼研修)

1年自然科学科STEAM研修(立杭焼研修)

11月27日(土)STEAM研修のA(芸術)、及びS(科学)、T(技術)の研修として、丹波市にある市野伝一窯で立杭焼実習を行いました。1年生自然科学科生10名が参加し、午前中は市野伝一窯の市野達也さんの指導による立杭焼実習、午後は兵庫陶芸美術館および立杭陶の郷の見学を行いました。

立杭焼実習では、慣れないろくろやヘラを扱いながら、それぞれのイメージを少しづつ形にしていき、お皿や花瓶、茶碗など、見事な作品を制作しました。この実習の中で、乾燥による粘土の硬さの違いからひび割れが起こることや、焼き上げる工程で大きさが約2割小さくなること、形による収縮率の違いを考慮して粘土をつながなければいけないことなど「陶芸」における「科学」や、その科学に則った「技術」を学ぶことができました。

兵庫陶芸美術館では、ちょうど「フィンランドデザイン展」が開催されており、北欧の特徴的なデザイン画や織物、陶器などを見学しました。陶の郷では、鎌倉〜江戸時代の「古丹波」に分類される作品や、現代の陶芸家の最新作が展示されており、緑青色をした自然釉の美しさや、赤土部釉、白釉壺など、他に類を見ない独特な魅力ある作品を観賞しました。生徒たちは、釉薬の美しさに魅了されながら、その材料による発色の違いや、そこに係る化学変化に興味を抱いていました。

約3週間で作品が手元に届きます。どのように仕上がってくるか楽しみです。

<SSH>地域連携事業(高丘中学校)

高丘中学校との連携事業

11月17日(水)、高丘地区小中高連携事業として、高丘中学校2年生のトライやるウィークの取り組みに、本校自然科学科2年生の生徒が参加しました。

高丘中学校ではトライやるウィークの取り組みとして、「ふるさと明石」について深く知り、明石を愛する心を育み、「ふるさと明石」を知る過程で「明石で生きる人」との交流を図り、この取り組みを通して、学校生活や社会生活で必要な手立てを学ぶ活動を行っています。さらに、小学生・高校生との交流を図り、地域で学ぶ子供たちの繋がりを作ることを目的としています。

この取り組みの中で本校自然科学科生は、中学生がフィールドワークで集めた資料を動画にまとめる作業の指導と、中学生が高丘東小学校、西小学校の3年生に行う発表の指導を行いました。

最初はお互いに緊張していましたが、部活動などの高校生活、自分の受験勉強の取り組みなどを話しながら、コミュニケーションをとっていると、すぐに打ち解けあい、活動が終わるころにはどのグループも和気あいあいと活動していました。

普段の高校生活では、自分たちの取り組みに対し、「指導・助言される」立場でしたが、今回は逆の「指導・助言する」立場として自分たちが学んできたノウハウを中学生に伝え、また、中学生に指導することで「伝える」ことの大切さ、難しさを再確認できました。

<SSH>令和3年度科学講演会

令和3年度 科学講演会

11月12日(金)、大阪工業大学特任教授・工学博士の大須賀美恵子先生を講師にお招きし、「生理心理工学とロボティクス~人を幸せにする工学技術をめざして~」と題し、令和3年度科学講演会を実施しました。

今年度も昨年度と同様に遠隔会議システムを活用したリモート形式で行い、先生が長年研究されてきたヒューマンセンシングとロボティクスをかけ合わせて、人々を幸せにする技術開発について講演されました。講演の中で、ヒトの様々な生理反応を検知し、AIを用いて被検者のこころとからだの状態を測定し、患者や高齢者が安心に安全に生活できるシステムについて、沢山の事例を紹介されました。

講演の最後には、「大きな変化にも柔軟に対応できる人」「様々な人と様々な形でコラボレーションできる人」「新しい技術を味方にして自分の能力を拡大できる人」になってほしい、また、AIとの共存・共働を目指してほしいと、これからの社会を担う私たちに未来を託されました。

<SSH>50回生自然科学科 文献調査に関する特別講義

文献調査に関する特別講義

11月4日(木)、本校SSH運営指導委員の兵庫医療大学薬学部准教授 木下 淳先生を講師としてお招きし、50回生自然科学科対象に文献調査に関する特別講義が行われました。

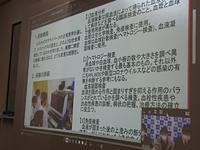

課題研究を行う際に必要な文献調査の方法、インターネット上にある情報の信憑性の判断、効率的な検索方法についてや、論文を引用する際の注意事項など、実習を行いながらの講義でした。

これから本格的に課題研究が始まる自然科学科1年生にとって、非常に有用な内容でした。

<SSH>2年自然科学科 課題研究中間発表会

課題研究中間発表会

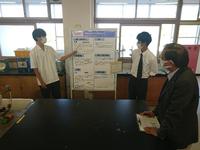

10月5日(火)、自然科学科2年生の課題研究中間発表会が行われました。

このコロナ禍の中の時間が制限される中ですが、各班ともに、これまでの研究内容や実験結果、これからの展望など、ポスターにまとめ、発表しました。自然科学科1年生からの質問や、運営指導委員の先生方からのアドバイスを受け、2月の課題研究発表会に向けて、引き続き研究を続けていきます。

班別研究テーマ

2班 打ち水

3班 つけまつ毛の回折の関係

4班 自転車の空気圧と制動距離の関係

5班 ハンドボール投げの記録を伸ばす方法

6班 水中での鉛直方向の音の伝わり方

7班 ドローンとアームについて

8班 カナブンってどんな虫?

9班 防カビと黒カビ除去の研究

10班 脚の形と重心

11班 ザリガニの体色変化

12班 美しいオーロラを作ろう

<SSH>1年自然科学科STEAM研修(天体観測)

1年自然科学科STEAM研修(天体観測)

8月26日(木)明石市立天文科学館の井上館長を講師としてお招きし、天体観測研修を行いました。

天候が危ぶまれましたが、男女11名の生徒が参加し、天体に関する講義の後、天体観測を行いました。

講義では、「近代科学の父」と呼ばれているガリレオ・ガリレイの功績についてや、惑星や夏の大三角や星座など、夏の夜空で観測できる星についての講義を受けました。生徒たちは、ガリレオの「自然は数学という言語で書かれた書物である」という言葉に感銘を受け、また、夏の大三角の一つであるアルタイルは地球から16光年離れており、今見ているアルタイルの姿は、生徒たちが生まれた頃の姿であるということに感動していました。

天体観測では、一番星(金星)を見つけ、続いて、木星、土星の観測を行いました。木星の縞模様と衛星、土星の環まで見ることができ、望遠鏡をのぞき込んでいる生徒たちは歓声を上げていました。夏の大三角(ベガ・アルタイル・デネブ)やアンタレス(さそり座)を確認したり、肉眼では一つの星に見えるアルビレオ(白鳥座)を望遠鏡で見ると、二重星であることを確認できたりと、井上館長の解説を聞きながら、夢中になって星空を眺めていると、あっという間に時間が過ぎていきました。

最後の質疑応答で、「どうして天体に興味をもったのか?」という質問に対し、「予想通りになるときとそうでないときのギャップの面白さ」、「宇宙の成り立ちを考えると、星のかけらが人間の体の一部になっている」といった科学者としてのロマン、活力の原点を教わりました。

※STEAM研修とは

本校、第Ⅲ期SSHの柱の一つとして掲げているSTEAM教育(S:Science T:Technology E:Engineer A:Art M:Mathematics)を1年生自然科学科の生徒対象に実施し、課題研究に活かすことを目的として行っています。

<SSH>1年自然科学科STEAM研修(京都大学)

1年自然科学科STEAM研修(京都大学)

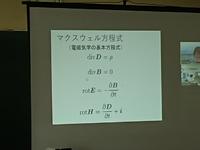

8月23日(月)、力学・電磁気学研修を行いました。

遠隔会議システムを使用し、明石と京都をつなぎ、京都大学の先生の講義を受けました。男女7名の生徒が参加し、大学、大学院の説明から始まり、簡単な実験を行いながら、古典物理学(力学・電磁気学・波動)から現代物理学(相対性理論)まで、物理学の講義を受けました。

物理学の講義では、「div」や「rot」といった見慣れない演算記号や、「マクスウェル方程式」、「ローレンツ変換」など、大学2年生で習う高度な内容でしたが、生徒はメモを取りながら熱心に受講していました。

質疑応答では、「理学部の女子の割合は?」「理学部の中でどの分野が人気か?」といった大学についての質問や「大学からの進路は?」「大学院では何を学ぶのか?」といった研究者への道についての質問など、活発な質疑が行われ、先生からの丁寧な説明を聞き、自分たちの将来を想像していました。

※STEAM研修とは

本校、第Ⅲ期SSHの柱の一つとして掲げているSTEAM教育(S:Science T:Technology E:Engineer A:Art M:Mathematics)を1年生自然科学科の生徒対象に実施し、課題研究に活かすことを目的として行っています。

<SSH>1年自然科学科STEAM研修(キャタピラージャパン)

1年自然科学科STEAM研修(キャタピラージャパン)

8月5日(木)、6日(金)の2日間にわたってキャタピラージャパン明石事業所でエンジン分解・組み立て実習を行いました。

各日5名ずつ、合計10名が参加し、エンジニアの方からキャタピラージャパンについて・油圧ショベルについの講義を受け、その後、エンジン分解・組み立て実習となりました。慣れない作業で苦戦しましたが、丁寧な指導を受けながら、エンジンを分解しました。沢山の細かい部品を直に手にすることで、複雑な機械の仕組みを知ることができました。参加した生徒からは「どうやってガソリンを気化させるのか?」といった新たな疑問も生まれ、科学と工学の密接なつながりを再認識することができました。

※ 実習の様子を撮影した写真は、キャタピラージャパン本社からの許可を受けてから、掲載します。

※STEAM研修とは

本校、第Ⅲ期SSHの柱の一つとして掲げているSTEAM教育(S:Science T:Technology E:Engineer A:Art M:Mathematics)を1年生自然科学科の生徒対象に実施し、課題研究に活かすことを目的として行っています。

<SSH>1年自然科学科STEAM研修(ライオン)

1年自然科学科STEAM研修(ライオン)

8月4日(水)午前、午後に分かれてライオン株式会社主催の「Girl's Summer Labo」に参加しました。

自然科学科1年生女子が午前の部に5名、午後の部に3名参加し、午前は千葉工場から、午後は明石工場からのリモート形式で行われました。講義や実験、工場見学、女性技術者との懇談があり、私たちの生活を豊かにしている科学や技術、それに携わる技術者の思いを学ぶことができました。

※STEAM研修とは

本校、第Ⅲ期SSHの柱の一つとして掲げているSTEAM教育(S:Science T:Technology E:Engineer A:Art M:Mathematics)を1年生自然科学科の生徒対象に実施し、課題研究に活かすことを目的として行っています。

<SSH>第13回 科学交流研修会-2021 サイエンス・コラボレーションin武庫川-

7月29日、30日の2日間で武庫川女子大学附属高等学校の主催で行われた科学交流研修会に2年生2名が参加しました。

大阪大学、神戸大学、武庫川女子大学の3大学に参加していただき、大学での研究内容を体験させていただきました。

1日目に本校生徒は建築学部と薬学部の講座に分かれて実験・実習体験をしました。

2日目は1日目で学んだ内容を班別にまとめ、プレゼンテーション発表を行いました。

生徒たちは大学で学ぶ内容を研修することで、より一層の理系への関心を高めることができました。

また、各班での活動は他校の生徒との議論を進める中で自発的な姿勢が培われ、思考を深める研修になりました。

明石北高校ホームページ