SSHブログ

<SSH>自然科学科東京研修(1、2年)

8月5日、6日の日程で東京方面への研修を行いました。

昨年12月に行った生徒主体の企画プレゼンテーションから計画が始まり、訪問したい場所、宿泊地の選定、班編成など、事前から計画準備を行ってきました。今回は、事前に1,2年生の交流を図るため、連絡先を交換し、研修場所間の移動手段や、食事計画など、グループでの準備も盛んに行い、より充実した研修にすることができました。

訪問施設は以下の通りです。

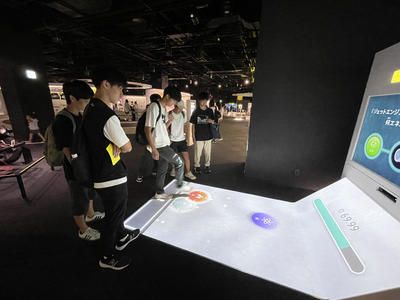

初日:東京海洋大学(マリンサイエンスミュージアム含)、マクセルアクアパーク品川、日本科学未来館

2日目:東京女子医科大学・早稲田大学連携 先端生命医科学研究教育施設(TWIns)、東京大学本郷キャンパス、

国立科学博物館、パナソニックセンター東京

2日間の研修で大学研究機関の研究者や企業の技術者、体感型の自然科学に触れる施設や博物館まで、幅広く多くのことを学び、仲間と協力することの大切さを改めて知るとともに、大いに成長できた機会になりました。スカイツリー近くの立派なホテルでの宿泊も楽しめたのではないでしょうか。

今回学んだことを課題研究や進路選択、日々の活動に生かしていきましょう。

<SSH>自然科学科1年生 STEAM研修(天体観測)

8月2日(金)に、明石天文科学館館長の井上毅先生をお招きして、STEAM研修「天体観測」を行いました。

日が沈まないうちに太陽を観察し、日没後には誰が一番星を最初に見つけるか競争しました。その後、宇宙に関する講義を受けて、少しだけ宇宙について詳しくなった上で、「夏の大三角」や「さそり座」「北斗七星」などを観察しました。以下は、参加生徒の感想の一部です。

・今宇宙で分かっていることは、様々なデータを分析して、計算した結果であるということ。今まで、それらの基礎を私たちが授業の一貫として学んでいたことに気がつきました。

・普段ゆっくりと星を見る機会がなかったので一番星を見つけたり、日が暮れていく様子を感じることが出来て楽しかったです。また、望遠鏡を通して見る星は色まで鮮明に確認することができ、いつもは遠くにある星が身近に感じられて、とても印象に残りました。

2年生自然科学科 企業研修ハリマ化成株式会社加古川製造所

7月17日(木)に、加古川市にあるハリマ化成株式会社加古川製造所にて企業研修を行いました。

会社概要の説明を受けた後、トール油精留プラント等工場の見学をしました。

さらに、若手研究者の方から実際の仕事内容などを聞くことができました。

「微分・積分」「英語」などは今の仕事でも大いに必要だから、しっかり勉強しておいてください、とおっしゃっていました。

最後の質疑応答の時間には、生徒たちは積極的に質問をし、時間が足りなくなるほどでした。

大変有意義な企業研修でした。ハリマ化成株式会社の皆様、お忙しい中、私たちのために時間を割いてくださり、ありがとうございました。

企業研修(シスメックス株式会社)

自然科学科1年生40人がシスメックス株式会社のテクノパークにて企業研修をさせていただきました。最新機器の開発現場の様子や広大な敷地の施設を見学しました。医療分野における最先端の研究のお話を研究員の方から直接聞くことができ、生徒も興味深々で、質問も積極的にしていました。外国籍や女性、明石北の卒業生の社員の方などの担当者の方から良い刺激を受けることができました。

プラネタリウム解説体験 参加校募集

本年度も明石市立天文科学館にて実施いたします。詳しくは実施要項および募集要項をご参照のうえ、下の申し込みフォームからお申込みください。

令和5年度全校課題研究発表会の最優秀動画(自然科学科・普通科)

昨年度の全校課題研究発表会において自然科学科の最優秀に選ばれた研究班の動画、普通科の最優秀に選ばれた動画を紹介します。

普通科→ https://youtu.be/G066QdYhsmA

自然科学科→ https://youtu.be/NHIe58FnGh8

第1回科学未来フォーラム

令和6年3月17日(日) 本校にて第1回科学未来フォーラムが開催されました。

明石市内の小中学生と本校生徒が集い、主として理数分野を対象とした研究(探究活動)の成果発表や意見交換を行いました。

17名の小中学生が参加し、口頭発表が行われました。発表テーマは、星に関するもの、生物や自然に関するもの、音や交通事故の衝撃などに関するものなど、様々なジャンルが含まれていました。発表者の中には、小学1年生の児童2名も含まれ、緊張しながらも元気よく発表していました。

本校生徒による研究紹介では、ポスター発表だけでなく、実験や観察などの体験を通した企画もあり、本校生徒は小中学生に丁寧に研究内容を紹介していました。

最後のディスカッションでは、小中高の児童生徒が1つのグループになって、探究活動について意見を交換・共有し合いました。

児童生徒たちにとって、とても充実した有意義な一日になりました。

また、ご多用の中、明石市立天文科学館館長様、明石市教育委員会、小中学校の校長先生をはじめ関係の先生方、そしてたくさんの保護者等様のご来場を賜りましたこと、この場を借りてお礼申し上げます。

<SSH>令和5年度 研究開発実施報告(要約)と研究開発の成果と課題

研究開発実施報告(要約)と研究開発の成果と課題について

本校のスーパーサイエンスハイスクールの実施に関して、令和5年度の研究開発報告とその成果と課題について掲載します。

<SSH>令和5年度兵庫県立明石北高等学校 課題研究発表会 申込み

令和5年度兵庫県立明石北高等学校

課題研究発表会 申込みについて

下記の要項(PFDファイル)にて、本校自然科学科の課題研究発表会を実施します。

参加される方は、申込み書式(Wordファイル)をダウンロードし、必要事項を記入し申込みをしてください。

<SSH> STEAM研修(細胞解析装置・遺伝子解析装置を用いた研修実習)

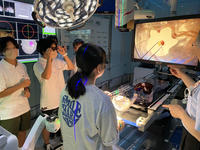

12月13日に、医療機器メーカーであるシスメックスの施設見学へ行きました。最新の遠隔操作ができる機器を実際に操作させて頂き、大変貴重な体験となりました。ある生徒は「細かい動きまで機器の先端に伝えられるのを体験し、医療技術の進歩を感じた」と感想をくれました。また、医療現場で使用されている抗原を調べる機械や、PCRの機械など、詳しい解説とともに案内していただきました。初めて見学する企業の立派な研究室に感動した生徒も多かったようです。

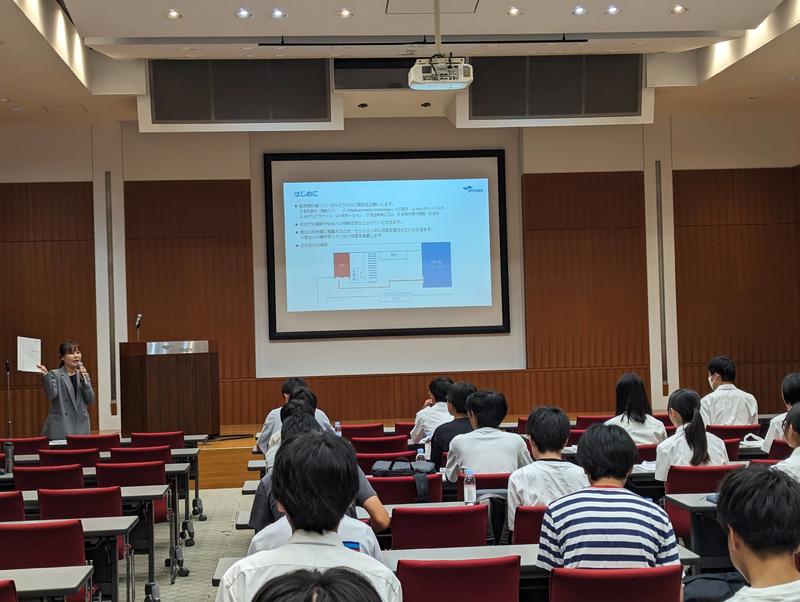

<SSH> 令和5年度 科学講演会

奈良先端科学技術大学院大学 客員助教、MiRXES Japan株式会社 プロジェクトマネージャー (兼) サイエンティフィック アフェアーズ スペシャリストの金井 賢一先生をお招きし、「生命科学とは? 動物老化の理解を目指して」の演題でご講演いただきました。

生命科学や医療分野における最新の研究についてのお話は非常に難しかったですが、先生の研究テーマを中心に、研究に対するアプローチの仕方や、解析技術の基礎に関するお話をしていただきました。人の健康・長寿に関する研究にショウジョウバエを使っているという事を知り、多くの生徒が衝撃を受けました。

また、以下の生徒の感想にあるように、自分たちが授業の探究活動・課題研究で行っていることと研究者の研究活動が同じようなプロセスであることを知り、今後の探究活動・課題研究に活かしていこうと思います。

<講演会を聞いた生徒の感想(抜粋)>

・ 仮説の立て方など、今後の探究や授業で役立てそうな話をたくさん聞けたので、上手く活用できるようにしたいです。

・ 研究する中で自分で仮説を立てた内容が間違っていても、そこからまた新しい仮説が生まれ、新しい考えに発展していき、視野を広げていくことができるという、研究においての大切なプロセスを理解できた。

・ 今回の講演会で聞いた内容には課題研究にも関わるような内容もふくまれていたためこれからの実験に活かせるようにしたいと思った。

<SSH>文献調査に関する特別講義

11月16日(木) 文献調査に関する特別講義

本校SSH運営指導委員の兵庫医科大学薬学部准教授 木下 淳先生より、文献調査に関する特別講義をしていただきました。

これから課題研究を進めていくうえで必要な文献調査の方法、インターネット上にある情報の信憑性の判断、効率的な検索方法についてや、論文を引用する際の注意事項など、興味のある内容について検索を行う実習も含めての講義でした。また、生成AIの現段階の能力についても講義いただき、利用における注意点や問題点を知ることもできました。これから本格的に課題研究が始まる自然科学科1年生にとって、非常に有意義な時間となりました。

<SSH>自然科学科1年生 STEAM研修(立杭焼実習)

11月25日(土) 立杭焼実習(丹波篠山市今田 市野伝市窯・兵庫陶芸美術館・丹波伝統工芸公園「陶の里」)

丹波立杭焼は日本六古窯(瀬戸、常滑、信楽、備前、越前)のひとつ。その発祥は平安時代末期から鎌倉時代のはじめといわれ、現存する日本最古の登窯を目の当たりにし、そのすぐ近くの市野伝市窯にて、市野さんの丁寧なご指導の下、陶芸体験をしました。

豊かな自然に囲まれた丹波焼の郷での体験は、良質な土、きれいな川の水、その他適切な自然条件がそろう土地でこそ可能なものであり、それが人の手によっておよそ850年受け継がれる伝統の継承の重要性を感じながら、思い思いに創意工夫を凝らし、作品を制作しました。

また、兵庫陶芸美術館・丹波伝統工芸公園「陶の里」では芸術的な数多くの作品を目の当たりにし、受け継がれてきた技術の崇高さを感じるとともに、中には最新の科学技術との融合を感じさせてくれるものもあり、五感に語り掛けてくる一つ一つの作品に圧倒され、素晴らしい体験となりました。

<SSH> 咲いテク事業 「第4回データサイエンスコンテスト 決勝」に参加してきました。

10月29日 データサイエンスコンテスト(会場:兵庫県立大学の商科キャンパス)に2年生の自然学科生二人で参加してきました。

当日までに約半年間にわたって、テレビ会話システムを使い、チームを組んだオーストラリア・台湾の学校からそれぞれ2名ずつ、本校の生徒を加えて合計6名のチームで、旅行ビジネスプランを作成してきました。書類選考で予選を通過した4チームの一つとして発表をしてきました。発表も当然テレビ会話システムで行われました。司会も、質問も英語、すべて英語で進行します。画面全体に映る自分たちのプランを6人で分担して、英語で説明を行いました。審査結果発表も英語でした。2位になりました。

<SSH> 高大連携事業 神戸薬科大学の「薬学への誘い」へ参加してきました。

11月11日(土)神戸薬科大学の高大連携事業「薬学への誘い」に10名(1年普通科5名、1年自然学科5名)で参加してきました。貸していただいた白衣・防護ゴーグルを身に付けて、二つの研究室を訪問しました。

① 生命有機化学研究室:触媒(反応速度を速める物質)の説明から始まり、有機化学の生命における重要性、有機化学の選択性制御の大切さなど平易だけど深い講義がありました。実験では、茶葉からカフェインを取り出すことを経験しました。40gの茶葉から20mgのカフェインの結晶を取り出せました。

② 医療薬学研究室:動脈硬化やアルツハイマー型認知症の詳しい説明があり、血管の老化とのつながりを考える内容の講義を受けました。また、ネズミの脳の顕微鏡の観察をしました。実験では、-20℃で冷凍されているネズミの心臓から10μmの厚さの細胞切片を取り出し、プレパラートを作り顕微鏡で観察しました。

参加した生徒の感想を抜粋しておきます。

「化学は全く学校でしていなくて、あまり知らない単語がたくさん出てきてよく分からなかった事も多かったがとても分かりやすい説明をしていただいて分からない単語でも意味を掴むことが出来た。」「初めて薬学に触れて、創薬などのイメージでしたが、有機物や生物を使っての実験など様々な側面を知ることができました。」「お茶からカフェインを抽出したり、マウスの心臓をスライスしたり、たくさんの体験ができてとても楽しかったです。」「ねずみの動脈硬化についてや、アルツハイマー病についての講義が印象に残りました。」「実際に研究している内容やを実際に見てみて、興味を持ったところが多かった。」

<SSH>自然科学科1年生STEAM研修~兵庫医科大学:医療薬学講座~

酸・塩基の反応を利用した胃腸薬の工学技術

10月29日(日)兵庫医科大学で「酸・塩基の反応を利用した胃腸薬の工学技術」の実験実習講座に参加してきました。

「果物系ジュースと医薬品との相互作用の実験」「消化器系治療薬の製剤技術に関する実験」を行いました。

薬局で薬を渡されたときに、薬剤師さんから水で飲んでくださいね。ということをよく聞きます。水以外のジュースやお茶で飲んだことがある人も少なくないと思います。今回は、100%果汁ジュースで飲んだ時の医薬品の効果を市販されている制酸剤を利用して実験しました。

大きさが数mm程度の大きさの錠剤には、たくさんの工学技術が用いられいるのを確認するために、実際に投薬される医薬品を用いてpH1.2とpH6.8の溶液に入れて溶ける速度を観察しました。前者は胃のpHを想定、後者は腸内のpHを想定していました。

その後、2班分かれて振り返るためプレゼンを行いました。1時間のプレゼン資料作成時間でしっかりした内容の実験レポートを作成しました。

以下は、生徒の感想です。

「薬は飲み方を指定されるけど、理由を今回初めて知れて、改めて危険性を学ぶことができました。これからも飲み合わせなどはきちんと守って服用したいです。」

「実験では、薬を半分に割ったり、やりたいことがたくさん出来たのでとても有意義でした。薬というのは、とても高度な知識の結晶のような気がしています。今日学んだ注意点などをしっかりと今後につなげていきたいです。」

「薬と飲み物だけで酸と塩基が関わっていたなんて思ってもいませんでした。非常に貴重な体験で楽しかったです。ジュースの中に胃薬を入れたときの現象がとても印象に残りました。薬の用法をよく見ず飲んでしまうことが多いですが、今回とても危険だと思ったので、気をつけたいです。」

「薬を水で飲まないといけないとか、かまずに飲まないといけないとか、知っていたけどやってしまっていたので実験をして具体的にどうなるのかを見れて良かったです。あの小さな粒の中にいろんな工夫がされていると思うと、より薬学部に行ってもっと詳しく学びたいと思いました!とくに断面が赤と白に分かれてた薬は中がどうなっているのか、どうやって中の薬がでてくるのかを知って驚かされました。」

「ジュースと胃薬まぜたらめっちゃまずかったです。薬の断面を初めて見て、薬を作るときの技術の高さにとても驚きました。薬にも光に弱いものがあると聞き、塗り薬とかも「直射日光の当たらないところで保管してください」と薬剤師の方が言ってきたのを思い出し、飲み方でなく保管方法もきちんと守ろうと思うきっかげになりました。とても楽しかったです。薬はかまないようにします。」

「いろんな種類の漢方の素材みたいなものを見させてもらって、勉強になった。最新の薬の仕組みや薬を作る中での考え方を学び難しかったが楽しかった。」

〈SSH〉自然科学科1年生 STEAM研修 (力学電磁気学講義)

自然科学科1年生STEAM研修(力学電磁気学講義)

10月24日、SETAM研修Science分野の力学電磁気学講義を行いました。講師として京都大学大学院理学研究科の常見先生をお迎えし、Zoomで京都大学と明石北高校を結び講義していただきました。

「電波って?」という問題提起から始まり、物理学と数学との関係性(共に関連しながら発展していった微積分とニュートン力学)と、時空対称性(エネルギー保存則、運動量保存則)について、実験・観察しながらの講義(ニュートンのゆりかご、磁場、静電気力、電磁誘導)と続きました。

途中、大学レベルの数学記号や、マクスウェル方程式、微分方程式も登場し、生徒たちは困惑しながらも、必死に理解しようと頭の中でもがいていました。

また、「質量はすべてエネルギーである」についての説明では、質量70kgがすべてエネルギーに変わると、四国をプールに見立てると、そのプールの水が20度から100度に上昇するほどのエネルギ―になると教えていただきました。

終盤では「統一理論」「相対論」「ダークマター、ダークエネルギー」について講義していただきました。生徒からは「ダークマター23%、ダークエネルギー73%とありましたが、わからないものなのに、なぜ%で表せるのですか」といったするどい質問が出てきました。

大学2年生が学ぶ内容とのことで、とても難しかったですが、生徒たちは大変よく頑張っていました。

<SSH>自然科学科1年生 STEAM研修(未来ICT研究所)

〈SSH〉自然科学科1年生 STEAM研修(未来ICT研究所)

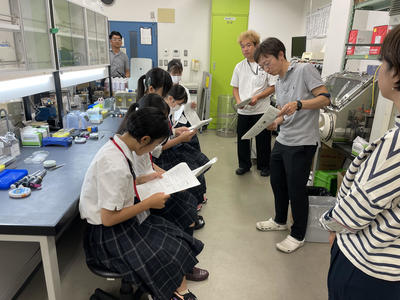

8月29日(金)、国立研究開発法人情報通信研究機構の未来ICT研究所での研修に、自然科学科1年生5名が参加しました。

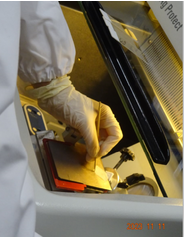

全反射照明蛍光顕微鏡を用いて、ガラスチャンバー(プレパラートのようなもの

研究所の方々に丁寧に教えていただきながら、一つ一つ操作を進めました。

マイクロピペットを用いて正確に、微小管をガラス面に付着させるためのβーチューブリン抗体や、キネシンがガラス面に付着しないためのカゼインや、微小管が伸縮しないようにするためのタキソールなどを含む適切な濃度の溶液を調製し、順番通り正しく試料を作成しました。

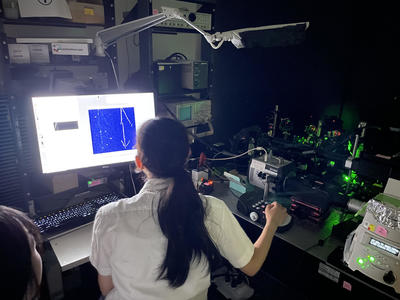

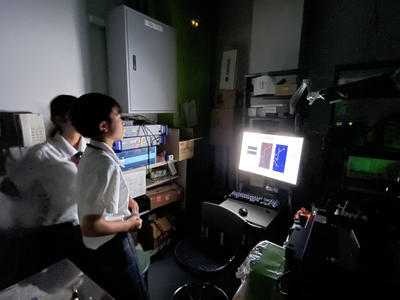

光が入るとうまくキネシンの蛍光を確認できないため、暗室で蛍光顕微鏡の操作を行い、パソコンの画面に大きく映し出された映像を見た時、美しい光景が広がり、感動。

夜のきれいな高速道路のように、たくさんの美しい蛍光を放つキネシンが、微小管の上を一定方向に移動していることを確認。試料のコンディションも良く、あちこちで生体分子モーターがはたらいていました。

その後、解析ソフトを用いてキネシンが微小管上を進む速度を算出し、およそ1000nm/s、キネシンを仮に人間サイズにするとF1のスピードカー並みの速さで移動していることに衝撃を受けました。

また、途中で微小管から落ちるキネシンに興味を持ったり、キネシンはラットのものを大腸菌に作らせたものである一方で、微小管は生体外での合成が困難であることからブタからとった生のものであることなどにも興味が広がりました。

応用するとどんなことができるのか、という議論も盛り上がりましたが、研究員の方々は、好奇心で研究をしているとのこと。その素晴らしさ、探究心やそれを現実にするための努力なども垣間見ることができ、大変有意義な研修となりました。

未来ICT研究所の方々、本当ににありがとうございました。

<SSH>自然科学科九州研修(1、2年)

初日:九州大学芸術工学部

2日目:福岡市立科学館、九州大学カーボンニュートラル研究所(アイスナー)

3日目:安川電機みらい館、北九州いのちのたび博物館、門司港鉄道博物館、関門海峡ミュージアム

3日間の研修で専門の

今回学んだことを理数探究(課題研究)に生かしていきましょう。

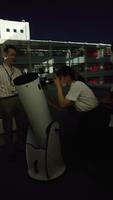

<SSH>自然科学科1年生 STEAM研修(天体観測)

自然科学科1年生 STEAM研修(天体観測)

8月4日(金)、明石市立天文科学館の井上館長を本校にお迎えし、自然科学科1年生12名が天体観測に臨みました。

最初に全員で一番星が見える時間を予想した後、一人一台双眼鏡をお借りし、マジックアワーについてのお話をしていただいて、移り変わる空模様の美しさを実感しながら一番星探しをしました。

天候に恵まれ、星だけではなく、低い空に水星を見ることもできました。

望遠鏡をセットしていただき、よりはっきりと、星を見る事ができ、色もわかりました。

自分で望遠鏡のセッティングをさせてもらえた生徒もいました。

最後に、教室へ戻り、皆既日食の動画を見せていただき、撮影時の話を聞かせてくださいました。

今回の研修を通して、天体観測の面白さに触れ、より宇宙の広大さに興味を持つことができました。

明石北高校ホームページ