SSHブログ

<SSH>第15回サイエンスフェア in 兵庫

第15回サイエンスフェア in 兵庫

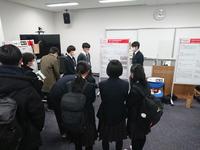

1月29日(日)に神戸大学統合研究拠点、兵庫県立大学情報科学キャンパス、甲南大学FIRSTで「第15回サイエンスフェアin兵庫」が開催されました。

本校からは、自然科学科2年生の課題研究6班が発表に、残りの自然科学科2年生と1年生は聴衆として参加しました。3年ぶりとなる現地での開催で、直に発表を聞いてもらう緊張感や、他校生との交流など、Web開催では得られない体験ができました。この発表会の開催に尽力された兵庫「咲いテク(Science&Technology、Sci-Tech)」運営指導委員会の皆様、ありがとうございました。

本校生発表テーマ

口頭発表

「アンモニアを消臭する」「雨天時の自転車通学を快適にする方法」「色の違いによる表面温度の変化」

ポスター発表

「ダイラタンシー現象と溶液の関係」「濡れている時の摩擦係数の変化」「デスロール<ねじれと張力の関係について>」

<SSH>卒業生活用事業

2年 自然科学科「スタートアップ・起業で広がる未来の選択肢」

12月17日(金)に本校卒業生(32回生)株式会社バリューズフュージョン代表取締役CEO 竹内慶太 様に、経済産業省起業家教育プロジェクト「スタートアップ・起業で広がる未来の選択肢」の講話を行っていただきました。

卒業生の活躍を身近に感じることが出来生徒達は講話後質問をする場面も見られました。

高校生にとって、起業という言葉は知っていても実際はどのようなことなのか?など考える機会になりました。現在の問題を解決し新たな創造をすることとで社会課題の解決をすることを学びました。

<SSH>1年自然科学科 地学講義

1年自然科学科特別講義

「宇宙の謎に迫る」「宇宙の謎を解き明かすのは、科学の集大成に挑むこと!」

12月14日(水)、本校アカデミックルームにて、特別講義「宇宙の謎に迫る」「宇宙の謎を解き明かすのは、科学の集大成に挑むこと!」を行いました。1年生自然科学科全員が参加し、講師として「産業人OBネット副理事長の板倉範幸先生(本校SSH運営指導委員)」をお迎えし、2時間の講義を行いました。

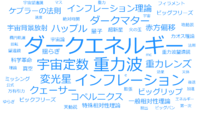

第1部は、宇宙の基礎知識、宇宙の始まり、ブラックホール、ダークマター、ダークエネルギー、重力波

第2部は、宇宙の解明と科学の歴史、第2次科学革命時代、宇宙の謎に迫る.

途中の休憩時間の質問時間では足りず、講義が終わっても5、6人の生徒が板倉先生を囲み質問していました。生徒同士でも自分の意見を述べ合い、意見交換をしていました。

この講義を聴いて、「宇宙に興味関心が高まりましたか?」というアンケート項目では、91.1%の生徒が「とても高まった」「高まった」と回答してます(講義実施前は、興味が無かったと回答したのは50%)。

講義を受けることで新しいことを知る機会になったと思います。

※下記の画像は、講義を受けて気になった語彙を10個書いてください。という問いに対してテキストマイニングを実施した結果です。

〈SSH〉自然科学科1年生 STEAM研修(立杭焼実習)

11月26日(土) 立杭焼実習 於 丹波篠山市今田 市野伝市窯

立杭焼は、日本六古窯(中世から いまなお生産が続く 6つの窯)の一つです。また、陶器とは「人間が化学変化を自覚して利用した最初のもの」(ゴードン・チャイルド オーストラリアの考古学者)といわれています。この「化学変化」を利用して、芸術的な、あるいは生活に役立つデザインを加えて作品を作る体験をしました。

〈生徒の感想〉

・市野さんが実際に手本を見せてくれて、「こうやるんだ」と頭で理解していても、実際にやってみても上手くいかなくてとても難しかった。やはり、数十年もし続けて培った技術はすごいと思った。市野さんたちが優しく丁寧に教えてくれたので、それなりに形が整ったものができたと思う。焼き上げてからどうなるかが楽しみに思う。

・デジタル化や機械化が進んでいる今、手作りで何かを作るという機会が減っていっている。ましてや、お皿やコップを作るなど、普段できないような貴重な体験で興味深く、楽しめた。焼き上がりがとても楽しみである。

<SSH>文献調査に関する特別講義

文献調査に関する特別講義

10月27日(木)、本校SSH運営指導委員の兵庫医科大学薬学部准教授 木下 淳先生を講師としてお招きし、51回生自然科学科対象に文献調査に関する特別講義が行われました。

課題研究を行う際に必要な文献調査の方法、インターネット上にある情報の信憑性の判断、効率的な検索方法についてや、論文を引用する際の注意事項など、実習を行いながらの講義でした。木下先生が論文を投稿される際に、ご苦労されているお話もあり、これから本格的に課題研究が始まる自然科学科1年生にとって、非常に有用な内容でした。

<SSH>神戸薬科大学へ行ってきました。

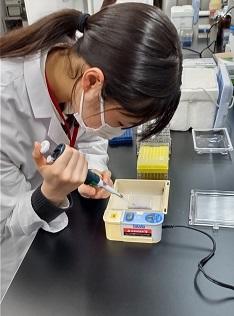

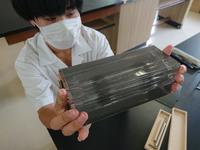

11月13日(日)の午後、久しぶりの雨の中、神戸薬科大学の「第6回 神戸薬科大学 実験体験」に生徒8名が参加してきました。

実験の内容は二つで、それぞれ、背景・意義・手順説明ののち、学生さん方に手伝ってもらいながら、実験が進みました。一つは、抗がん剤を「ナノカプセル」に入れ、磁力を用いて、患部に届けるものです。ナノカプセルに抗がん剤を入れる作業や、弱ったがん細胞の観察を行いました。もう一つは、人工抗体を作るための遺伝子操作の基本を体験するものです。PCR(あのPCRです)の装置を使ったり、電気泳動の装置を使ったりしました。

マイクロピペット(少量の液体を量り取る道具)の操作を何度もして上手になりました。また、学生の方々との語りは楽しく参考になることばかりでした。

<SSH> 数学理科甲子園2022~本選第5位~

50回生2年生徒6名(自然科学科・普通科)が、10月29日(土)甲南大学で行われた「数学理科甲子園2022」に参加しました。SSH校を含む県下55の学校が参加して、数学・理科に関する思考力・創造力を要する問題に取り組みました。本校は予選(個人戦・団体戦)を突破して、本選に出場しました。本選はチーム全員で数学の問題に取り組みました。結果は本選出場13校のうち第5位で、惜しくも決勝進出(上位4校)を逃しましたが、生徒たちは大変健闘しました。

<SSH>ため池自然観察会~明石市立高丘西小との連携授業~

2022年10月28日(火)AMに、本校50回生自然科学科2年(生物選択者)の10名が明石高丘地区のため池で、明石市では貴重な植物の生態について、明石市立高丘西小学校3年の生徒たちに説明を行いました。本校生徒は、事前に調べた植物の面白い特徴を自作のイラストなども使用してわかりやすく説明をしていました。本校生にとっては「生物多様性」に関する行事で、地元の生物多様性を深く知るよい機会となりました。

<SSH>50回生自然科学科 課題研究中間発表会

課題研究中間発表会

10月4日(火)、50回生自然科学科の課題研究中間発表会が行われました。

4月から本格的に開始した課題研究の研究内容や実験結果、これからの展望など、ポスターにまとめ、発表しました。今回は聴衆として自然科学科51回生も参加し、先輩の発表を食い入るように聞いていたのが印象的でした。1年生からの質問や、運営指導委員の先生方からのアドバイスを受け、2月の課題研究発表会に向けて、引き続き研究を続けていきます。

研究テーマ一覧

1班 ブルーライトカット眼鏡~ブルーライトを抑制できる眼鏡の特徴~

2班 ねじれとせん断応力の関係について

3班 自転車の速度や質量と水しぶきの高さや幅について

4班 ダイラタンシー現象の効果を持続させる方法

5班 光触媒による有害物質の除去

6班 アンモニアを消臭する

7班 オニヤンマ君は虫よけ効果があるのか

8班 濡れている物質の摩擦係数について

9班 溶けにくいチョコレートを作る~植物性油脂の融点の違いを用いて~

10班 色の違いによる表面温度の違い

11班 酵母の働きを生活に生かす

<SSH>教員研修「課題研究と統計分析」

教員研修「課題研究と統計分析」

9月2日(金) 本校同窓会館にて神戸大学附属中等教育学校数学科教諭、兼神戸大学数理・データサイエンスセンター客員研究員である林兵馬先生に「課題研究と統計分析」という演題で、教員研修を実施しました。

下記の3点について、具体的な指導事例を紹介していただきながら研修を行いました。

・「アンケート指導と統計分析のための準備」

・「有益な結果を生むためには、良質なデータが必要」

・「課題研究と進路指導」

統計分析の曖昧さを排除するための、アンケートの実施方法については、実習形式でディスカッションしながら研修を行いました。普段何気なく行っているアンケートの曖昧な部分についても切り込んで研修を行うことができました。課題研修が進路実現の一つの方法になることにも言及いただき、有意義な研修になりました。先生方も研修を積みながら、課題研究に係る指導スキルを向上させております。

<SSH>自然科学科2年生 企業研修 ハリマ化成株式会社

7月13日(水) 自然科学科2年生全員で、ハリマ化成株式会社 加古川製造所に研修に行きました。

会社概要の説明を受けた後、工業を見学しました。

生徒からは、

「企業での研究がどのようなものかついて話されていたのが印象的でした。特に、市場に不足しているものを予測して研究するという考え方が印象的でした。」

「一般的に見れば松脂は松脂でしかなくてそこまで使い道が思いつかないけれど、それに化学を使うことで多くの使い道をプラスし、大きな価値を生み出すことができるということを知った。」

「環境に配慮していることが大いに感じられた。」

といった声が聞かれました。有意義な研修でした。

<SSH>自然科学科1年生 企業研修 シスメックス株式会社

7月11日(月) 自然科学科1年生全員で、シスメックス株式会社テクノパークに研修に行きました。

会社概要の説明を受けた後、館内見学、休憩をはさんで研究者の方の講義を聞きました。

生徒からは、

「重症化予測治療の説明を聞いて、そんなことできるのか!と驚いたことが1番印象に残っています。」

「今回の企業研修で最先端の技術を使った機械の仕組みや、研究や開発についてや、

会社の様子などたくさんのことを知ることができました。また、自分の進路や研究者についてなど、

参考になることを学べたので良かったです。」

といった声が聞かれました。有意義な研修となりました。

<SSH>小学生夏休み理科実験講座「めいほく親子サイエンス教室」

小学生夏休み理科実験講座「めいほく親子サイエンス教室」

8月10日、小学生夏休み理科実験講座「めいほく親子サイエンス教室」を同窓会館で実施しました。明石市内から196組の応募があり、抽選で選ばれた30組が参加しました。実験は、化学・物理・生物の3つの分野を全て行いました。

(1)化学分野「-196℃の世界を体験しよう!~液体窒素で超低温!未知の世界を体験!!」

液体窒素の実験では、バラを液体窒素に入れて取り出して手で花を握ると、ポテトチップスを握ったように、バラバラに割れてしましました。しばらくすると柔らかくなっていてそれにも驚いてました。

(2)物理分野「〇〇電話をつくる!!~いろんな電話を作ってみよう!~」

ゴム風船やバネを使用して電話を作りました。糸電話では経験がありますが、ゴム風船やバネで声が聞こえるの?と半信半疑でしたが、聞こえると「わー、すごい!」という感想が聞けました。

(3)生物分野「植物と光の関係~植物が使う色は何色?~」

CDを使って分光器をつくり、工作はとても楽しそうでした。段ボールの小さな穴から入って蛍光灯の光を分光しました。次に、クローバーをすり潰して、エタノールを使用して緑色の色素を抽出しました。普段使ったことのない器具でしたが、上手に扱ってました。先ほどの穴の上に、抽出した光合成色素を入れたビーカーを置き、透過した光を観察しました。

<SSH>自然科学科1年生 STEAM研修(GIS(地理情報システム)研修)

8月23日、SETAM研修Technology・Mathematics分野のGIS(地理情報システム)研修を行いました。講師として県立人と自然の博物館 自然・環境マネジメント研究部 生態研究グループ 主任研究員 三橋 弘宗(みつはし ひろむね)先生ををお迎えし、本校アカデミックルームにて1日講義していただきました。

GIS(Geographic Information System:地理情報システム)は、位置や空間に関する様々な情報を、コンピュータを用いて重ね合わせ、情報の分析・解析を行ったり、情報を目で見て分かりやすいように表示させるシステムです。

社会インフラの整備、都市計画、災害の予測、人口や生物の分布図、商業施設の情報を利用したマーケティングなど、幅広い分野で使われています。

オープンソースソフトウェアのQGISというソフトを用い、午前中は、QGISの簡単な操作体験とGISの概要を学びました。

午後からは、全国のテーマパークと空港の位置関係や、明石市内の小中学校と病院との位置関係などの実際に各自でテーマを決め複数のデータを取り込み重ね合わせ分析するという実習を行い、最後に各自の分析結果を発表しました。

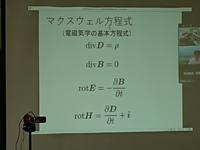

<SSH>自然科学科1年生 STEAM研修(力学電磁気学講義)

自然科学科1年生STEAM研修(力学電磁気学講義)

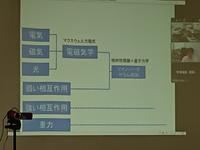

8月23日、SETAM研修Science分野の力学電磁気学講義を行いました。講師として京都大学大学院理学研究科の常見先生をお迎えし、Zoomで京都大学と明石北高校を結び講義していただきました。

京都大学の学部を例に挙げた学問の歴史について、「krebs cycle of creativity」の図を用いての「Science」「Engineer」と「Art」「Design」の関係性、「STEMからSTEAM」の「A」が加わったことで「自分自身の興味や自己表現が大切」といったSTEAM教育についてのお話から始まり、大学2年生レベルの物理学についての講義となりました。物理学については、「電波って?」という問題提起から始まり、物理学と数学との関係性(共に関連しながら発展していった微積分とニュートン力学)、時空対称性(エネルギー保存則、運動量保存則)について、実験・観察しながらの講義(ニュートンのゆりかご、磁場、静電気力、電磁誘導)と続きました。途中、大学レベルの数学記号や、マクスウェル方程式、微分方程式も登場し、生徒たちは困惑しながらも、必死に理解しようと頭の中でもがいていました。終盤では「統一理論」「相対論」「ダークマター、ダークエネルギー」について講義していただき、「これができればノーベル賞」という言葉に、生徒たちは目を輝かせていました。

マクスウェルが電場と磁場の相互関係を発見したことについて、「実験・観察によっての発見」ではなく、「自然界の美学、自然は整っているものである」という美的感覚から「電波の存在を予言」したというエピソードを聞いて、やはり科学者・研究者には芸術的センスが必要なのだと、このSTEAM研修の意義を実感することができました。

<SSH>自然科学科1年生 STEAM研修(天体観測)

投稿日時: 08/05 教育研究部

8月4日(木)、自然科学科1年生の19名が、明石市立天文科学館の井上館長を本校にお迎えしました。午後に少雨があり天候が気になる中、天体観測の講義が始まりました。

夏の大三角(3星のうちベガとアルタイルは、七夕伝説における「おりひめ」と「ひこぼし」)を導入として、「本日8月4日が旧暦の7月7日」にあたり、ちょうど七夕であるという話から、ベガ・アルタイル・地球の間の距離、太陰暦(七日月など)、月蝕などの話をしていただき、生徒の興味・関心を引き出していただきました。

一人一台の双眼鏡で、扱い方の基本を教えていただいた後、夜空の観測にかかりましたが、わずかの月明かりや星、そして明石海峡大橋が観測できました。

教室に戻り、撮影当時の様子をうかがいながら皆既日蝕の映像を見せていただきました。

最後にもう一度観測に挑戦しようという事で、望遠鏡をセットしていただいて、望遠鏡だったり双眼鏡だったりで観測しました。雲の間から少し見えた月のクレーターに歓声が上がりました。宇宙の広さや観測の面白さを教えていただきました。

<SSH>自然科学科1年生 STEAM研修(リコチャレ 汚れを落とすサイエンス)

8月2日(火)、自然科学科1年生の14名が、ライオン主催の「リコチャレ 汚れを落とすサイエンス」に参加しました。長野県池田町、福井県永平寺町、大阪科学技術館、鹿児島県指宿市と明石市の五つの会場がライオンの研究所とオンラインでつながり、それぞれの場所で界面活性剤の性質を知るための二つの実験を行いました。一つ目は「しみこみやすくする力」についての実験、二つ目は「油汚れが落ちる様子の観察」でした。質疑応答の時間には、本校生徒も「衣服の洗浄の場合と食器の洗浄の場合で、界面活性剤が含まれる割合が変わり液性も異なっている。どのような違いがあるのか。」と質問するなど、大いに刺激を受けていました。

<SSH>自然科学科1年生 STEAM研修(シスメックス)

自然科学科1年生STEAM研修(シスメックス)

8月1日、神戸市西区にあるシスメックステクノパークで、今年度第1回目のSTEAM研修となる細胞解析・遺伝子解析研究を行いました。自然科学科の1年生12名が参加し、所長様、研究者様からの講義や、実際の装置を目の前にして装置の構造や仕組みの解説を受けました。今回の一番の目玉は、手術支援ロボットhinotoriの見学です。実際にモニターから覗き、コントローラーで操作してみると、案外うまく操作でき、生徒たちからは歓声が上がっていました。高度なロボット技術を実感できる実習となりました。

最新の研究環境、設備に触れ、これから課題研究を進めていく上での研究生としての姿勢を学び、有意義な研修となりました。

※STEAM研修とは

本校、第Ⅲ期SSHの柱の一つとして掲げているSTEAM教育(S:Science T:Technology E:Engineer A:Art M:Mathematics)を1年生自然科学科の生徒対象に実施し、課題研究に活かすことを目的として行っています。

<SSH>五国SSH連携プログラム 第14回 科学交流研修会 -2022年(令和4年) サイエ...

7月22日、23日の2日間で武庫川女子大学附属高等学校の主催で行われた科学交流研修会に1年生2名が参加しました。

兵庫県下8校の高校生が集まり、大阪大学、神戸大学、武庫川女子大学の3大学12講座にわかれて研究内容を体験させていただきました。

1日目は本校生徒は武庫川女子大学薬学部で

『【モデル実験】感染症の臨床検査~抗体を利用した特定物質の測定』の講座に参加し、実験・実習体験をしました。

2日目は1日目で学んだ内容を班別にまとめ、プレゼンテーション発表を行いました。

生徒たちは大学で学ぶ内容を研修することで、より一層の理系への関心を高めることができました。

また、各班での活動は他校の生徒との議論を進める中で自発的な姿勢が培われ、思考を深める研修になりました。

<SSH>令和4年度兵庫「咲いテク」事業 五国SSH連携プログラム「プラネタリウム解説コンテン...

令和4年度兵庫「咲いテク」事業

五国SSH連携プログラム

「プラネタリウム解説コンテンツをつくり、星空の感動をつたえよう」

今年度も実施します。今年は、対面による解説コンテンツの作成です。参加希望の学校は、下記添付ファイルの申込書に必要事項を入力したものを、電子メールにて申し込んでください。

明石北高校ホームページ