SSHブログ

自然科学科・課題研究発表会開催しました

自然科学科2年生による課題研究発表会を開催しました。

当日は、運営指導委員としてご助言をいただいている大学等の先生方、連携先であるみらいICT研究所の研究員の方、めいほくサポーターのOBの方、兵庫県教育委員会の先生をお迎えし、生徒が1年間取り組んできた研究内容についてスライド発表を行いました。

来月開催予定の全校課題研究発表会では、自然科学科に加え、普通科文類型・普通科理類型の代表班、ならびに科学探究部や外部で探究活動に取り組んだ代表者が研究成果を発表する予定です。

高丘東小、高丘西小でプログラミング授業の支援を行いました

1年生自然科学科がSSH地域連携事業として、高丘東小、高丘西小でプログラミング授業の支援を行いました。

小学生の支援に加え、自然科学科生作ったプログラミング作品の紹介、また授業支援と同時並行で作成したプログラミングを披露する等を行いました。

「学校で学んだことを小学生に分かりやすく教える、高校生から教わる」ということは、双方にとって非常に学びのある良い交流の機会になったようです。

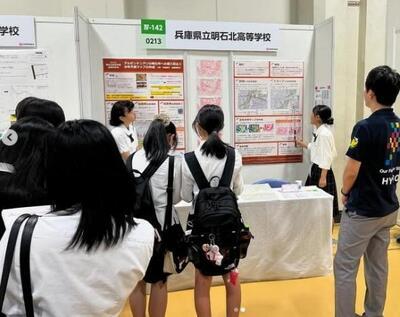

地震防災について研究している班がブース出展を行いました

2年生普通科「理数探究」で地震防災を研究している班が、令和8年1月18日「わくわく防災探検隊」(イオン明石ショッピングセンター)でブース出展を行いました。

地震発生装置「じしん君」や地震活動立体模型「震源くん」も活用し、地震のメカニズムについてこどもたちにわかりやすく説明しました。

ブースには防災ジュニアリーダーも加わり、新聞紙・ビニール袋を利用した防災グッズや非常食について紹介し、参加者に楽しんでいただくことができました。

第2回神戸賞Y.I.賞受賞の京都大学・村川泰裕先生にご講演いただきました

第2回神戸賞YI賞受賞の京都大学・村川泰裕先生に記念講演をいただきました。

村川先生は、京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点の教授であり、理化学研究所生命医科学研究センターのチームディレクターを兼任されています。研究では、ヒト疾患の分子機序の解明を目的として、エンハンサー領域の高精細なマップ構築と、それを可能にする独自技術の開発に取り組んでおられます。

本校の活動に多大なご支援をいただいている中谷財団のご紹介により、本校において受賞記念講演を開催していただきました。講演には自然科学科2年の生徒が参加し、村川先生のこれまでのご経歴や研究内容に加え、研究にまつわるエピソードも伺うことができました。一流の研究者から直接お話を伺うことで、生徒たちは「研究者とは何か」について多くの気づきと学びを得る貴重な機会となりました。

〈生物班〉 特定外来生物を対象とした活動・研究が日経サイエンス(12月号)に掲載されました

本校では、生物班の活動や探究の授業などで、複数のグループが特定外来生物をテーマに、探究活動を行っていきました。生物班では2022年に兵庫県で初めて発見されたクビアカツヤカミキリの拡大防止に向けた活動、探究の授業では神戸市に生息しているアルゼンチンアリのトラップ開発およびQGISを用いた分布予測マップに関する研究、明石市周辺の地域で問題となっているナガエツルノゲイトウについては再生力の検証やアレロパシー作用に関する研究などを精力的に行ってきました。

それらの取組が日経サイエンス12月号(2025年12月25日発売)に掲載されました。本研究は中谷医工計測技術振興財団様からの研究助成を受けており、HPでも紹介していただいております。

https://www.nakatani-foundation.jp/business/grant_science_edu_case/

㊗️本校生徒の研究が国際学術誌に掲載されました

本校3年生の中谷 絢子さんが、神戸大学などが運営する「中高生の研究支援プログラムROOT」において取り組んでいる、2種のアブラムシの競争関係に関する研究成果が、「Fertilization reduces aphid population growth but does not alter competitive exclusion between specialist and generalist species」というタイトルで、国際学術誌 PLOS ONE に12月17日付で掲載されました。https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0328189

神戸大学の方でもプレリリースされています。https://www.kobe-u.ac.jp/ja/news/article/20251219-67404/

本研究では、植物への施肥による栄養補給がアブラムシ個体群の増殖を促進するという仮説を立てて実験を行いました。しかしその結果、施肥はむしろ植物を利用するアブラムシ個体群の増殖を抑制することが明らかになりました。

さらに、植物の栄養状態が変化しても、専食性アブラムシ種と広食性アブラムシ種との競争関係には変化が見られず、広食性アブラムシ種が専食性アブラムシ種を完全に排除することが示されました。

これらの知見は、今後の肥料管理や害虫防除など、農業・環境分野への応用が期待される重要な成果です。

高校生の段階で国際学術誌に論文が掲載されるという大きな成果を上げた中谷さんの、今後の活躍にぜひご注目ください。

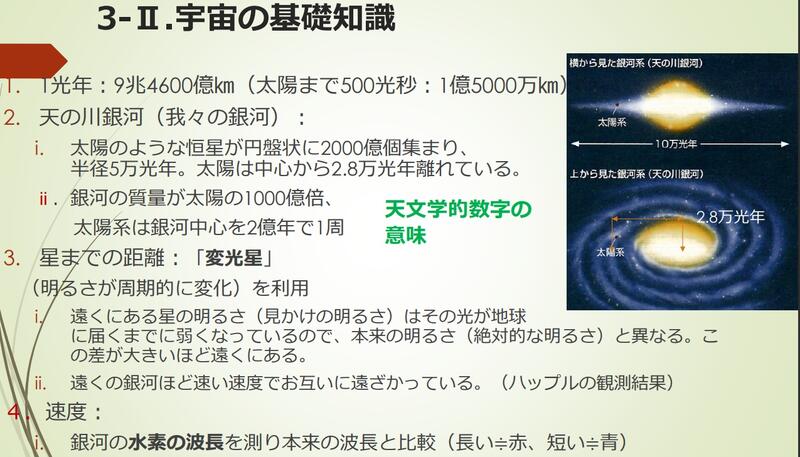

地学講演会「宇宙の謎に迫る」を開催しました

運営指導委員の先生による特別講義・地学講演会「宇宙の謎に迫る」を開催し、科学探究部天文研究班の生徒や宇宙に関心のある生徒がともに学習を行いました。

神の一撃(ビッグバン)で始まった宇宙が、とてつもなく短い時間でとてつもなく大きく膨張し、いまだに広がり続けている、ということを聴き、想像を絶する壮大な話に興味が尽きませんでした。質量換算で宇宙の数%(約4%)のことしか人類が理解できていないことにも驚きでした。講義の最後には人類の存在の意義についても触れ、哲学的なおもしろさも感じることができ、非常に有意義な講義となりました。

<SSH>科学未来フォーラムを開催しました。

将来の科学人材を育成するための取組、「科学未来PROJECT」(SSH事業)の取組の1つである科学未来フォーラムを開催しました。 明石市内の公立小学校・中学校の児童生徒が8名が各自で取り組んでいる探究活動について発表を行い、質疑応答に臨みました。その後、明石北高等学校の生徒による探究活動(2-8自然科学科の課題研究、科学探究部生物班、化学班、天文研究班の活動や実験)を紹介し、明石北高校での学びを体験してもらいました。

最後に明石市立天文科学館の井上館長から参加者の探究活動についてのご講評を頂き、さらにより良い探究を目指す気持ちが高まりました。

追記:神戸新聞に紹介されました。(令和7年11月18日付)

https://www.kobe-np.co.jp/news/akashi/202511/0019717167.shtml

<SSH>STEAM研修・非破壊検査実習(島津製作所)

2025年8月8日 島津製作所本社(京都市)において、X線を用いた非破壊検査実習を体験しました。X線に関する講義を受けてから、様々な画像診断装置に触れることができました。封を開けずに封筒の中に何が入っているか調べたり、装置を実際に操作して画像撮影するシミュレーションなどを通して、人々の命と健康、安心・安全を守るための研究や技術の大切さを深く認識する研修となりました。

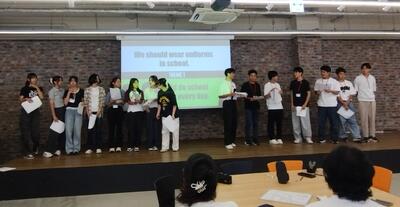

〈SSH〉English Camp 2025 参加報告

9月6日(土)から7日(日)にかけて、大阪市浪速区の YOLO BASE を会場に本校生徒29名が English Camp に参加しました。本プログラムは、国内にいながら留学さながらの環境で学び、実用的な英語能力を向上することを目的としています。生徒たちは2日間、英語のみを使って多彩な活動に挑戦しました。

初日は、外国人講師の指導のもと、ホテルや客室乗務員などの職業体験を行い、続いてロシア・ネパール・ナイジェリア出身の講師との異文化交流で視野を広げました。夕食では世界各国の料理を味わい、夜には英語のヒントを頼りに謎を解くトレジャーハントで大いに盛り上がりました。翌日は、大阪新世界での英語ツアーに続き、ディベート入門で自らの意見を英語で主張する力を養いました。さらに SDGs をテーマとした学習やスピーチ発表を通じて、社会課題への意識も高まりました。短期間ながら、実践的な英語運用能力を磨くとともに、国際感覚を培う貴重な機会となりました。

明石北高校ホームページ