〔ブログ〕学校・学年行事

県尼 マラソン大会

令和8年2月2日(月)に武庫川河川敷において、県尼マラソン大会が開催されました。

女子は5km、男子は10kmのコースで行われました。保護者や教員の応援などもあり、各自が精一杯頑張ったマラソン大会でした。

天候にも恵まれた、良い大会であったと思います。

(女子がスタートしました)

(続いて男子がスタートしました)

(女子折り返し)

(男子折り返し)

令和7年度 探究学習成果発表会

令和7年度 探究学習成果発表会

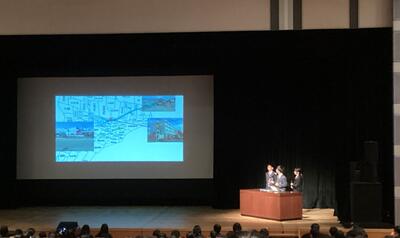

1月29日(木)あましんアルカイックオクトホールにて、探究学習成果発表会を行いました。1年生の総合的な探究の時間では『SDGsと私』を、2年生の総合的な探究の時間では『探究』をテーマに、それぞれの関心のある事柄や問題を探究し各クラスの代表が発表しました。

また、地域科学探究科独自の尼ゼミⅠでの取組の中から、「尼崎の見た目を良くしよう」と、「なぜ朝食を食べない人が増えているのか」の2つを発表しました。

当日は保護者、文部科学省事業の運営指導委員も出席され、最後に関西大学教授 山田 剛史先生に講評をいただきました。

発表会を通して、自分の考えや思いをまとめ、相手に伝えるプレゼン力の向上や他者の発表を傾聴することで多角的な視点で物事を捉える力を養う機会のひとつになりました。

発表のテーマ(発表順)

<1年生の発表>

①二酸化炭素と日本 ②海の豊かさを守ろう ③子育てがしやすい社会をつくるにはどうすればよいか? ④気候変動の原因 ⑤日本のスラム?今と未来 ⑥なぜ日本で詐欺が増加しているのか? ⑦世界の貧困問題について ⑧人や国の不平等をなくそう ⑨海の豊かさを守ろう ⑩伝染病が放置され、拡大を防げない理由

<地域科学探究科(尼ゼミⅠ)の発表>

①尼崎の見た目を良くしょう ②なぜ朝食を食べない人が増えているのか

<2年生の発表>

①犬に人の言葉はわかるのか ②部活動は本当にしていた方が良いのか? ③推しと恋と友情の境界はどこにあるのか? ④性格は顔に表れるのか? ⑤変人の解釈 ⑥「普通」は価値観で証明できるか ⑦みんながいいと思う返信とは?? ⑧一夜漬けと計画的な勉強の違いについて ⑨間食による体重変化

<講評>

セルフナビ(探究学習)

セルフナビ(総合的な探究の時間) ゼミ代表者発表会

12月19日(金)3・4時間目 セルフナビ発表が行われました。

3年(78回生)は、興味関心のある8分野のゼミに分かれ、情報収集し、テーマ及び課題を設定し、探究的学習活動を実践してきました。

各ゼミ内の発表を経て、ゼミ代表者合計16組(計24人)が各自の学習活動をパワーポイントにまとめ学年全体の前で発表しました。

それぞれの発表に研究と工夫がみられ、良い発表であったと思います。

テーマ(発表順)

①「嫌いな食材と嫌われる理由」

②「食生活が体に与える影響」

③「“善く生きる”とは理想を追い求めることなのか」

④「2つの教育職について」

⑤「趣味と習慣は性格を変える?~内向性・外向性~」

⑥「日本と海外の結婚式の違い」

⑦「反省文を書く人の特徴」

⑧「起床ラッパについて」

⑨「少子高齢化問題」

⑩「人はデザインにどう影響され生きていくのか」

⑪「怒りの伝え方」

⑫「日本の食料自給率を上げるためには」

⑬「毎日鶏むね肉を食べ続けるとどうなるのか」

⑭「捨てる国、足りない国」

⑮「ファッションのスタイル」

⑯「個人経営のお弁当屋のお弁当はどう工夫し、どう考慮して作っているのか」

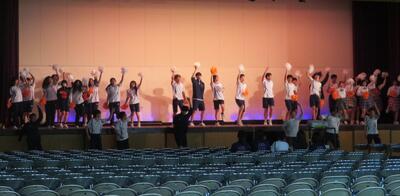

体育大会

10月2日(木)体育大会予行、10月3日(金)体育大会という日程で開催されました。当日は雨が心配されましたが、何とか無事に全種目実施出来ました。事前の準備を含め、生徒の頑張りと笑顔が目立つ大会になりました。

(体育大会予行)

(体育大会当日)

(開会式)

(閉会式)

修学旅行

79回生 修学旅行(北海道)

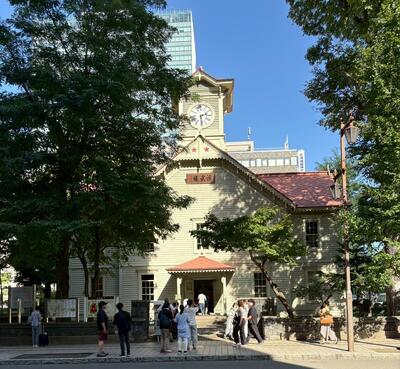

9月16日(火)~9月19日(金)の3泊4日の日程で、79回生の修学旅行が行われました。

天候にも恵まれ、班別観光やアイヌ文化体験など、様々な体験学習、貴重な体験ができました。

(1日目)

(札幌テレビ塔)

(札幌時計台)

(札幌市内散策)

(赤レンガ庁舎)

(2日目)

(大倉山スキージャンプ台)

(羊ケ丘展望台・クラーク博士の像)

(アイヌ文化)

(レクリエーション)

(3日目)

(ガラス工芸)

(フィッシング)

(アイス・キャラメル)

(マウンテンバイク)

(乗馬)

(ラフティング・尻別川)

(4日目)

(小樽運河)

県尼祭(文化祭)

令和7年 6月12日(木)~13日(金)の2日間にわたり、県尼祭が行われました。

今年度のテーマは「 KENAMA Street♡ ~楽しいだけじゃダメですか?~ 」です。

各クラス、文化部、生徒会など、それぞれが協力し合い、思い出に残る良いものにしたい、という熱意の伝わるものでした。趣向を凝らした展示、ダンス、演奏、模擬店等、生徒たちの活躍をご覧ください。

(準備段階)

(県尼祭1日目)

(展示及び模擬店)

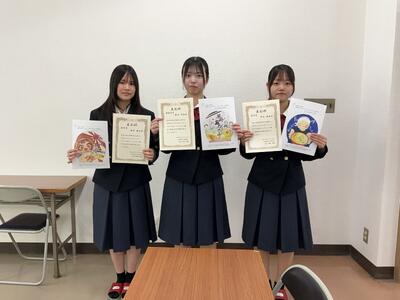

商品デザインコンテスト(尼崎あんかけチャンポン)

商品デザインコンテスト(尼崎あんかけチャンポン)

尼崎のB級グルメとして認知されつつある『尼崎あんかけチャンポン』を活用した地域活性化企画を、あまがさき観光局や尼崎商工会議所と連携して実施しております。

昨年度、本校1年(79回生)の美術選択者が夏休みの宿題として持ち帰り用のチャンポンの商品パッケージをデザインし、応募しました。その記事が6月16日(月)の毎日新聞、兵庫欄(神戸・阪神)に掲載されました。

2025年6月16日(月)毎日新聞兵庫版(神戸・阪神)より

最優秀賞に米田茉弥(中央)さん、優秀賞に平尾優花(右)さん、横見優衣(左)さんが選ばれました。

令和7年6月から尼崎・伊丹の郵便局で商品の販売が始まっています。

商品化された米田茉弥さん(最優秀賞)デザインの尼崎あんかけチャンポン

春の遠足

4月28日(月)に春の遠足を実施しました。

3年生はUSJ、2年生は京都散策、1年生は姫路セントラルパークでした。

(3年生・ユニバーサルスタジオジャパン)

(2年生・京都散策)

(1年生・姫路セントラルパーク)

離任式

4月9日(水)、本校体育館にて離任式が行われました。離任された先生方のうち、お忙しい中、6名の先生方に御出席いただき、心のこもった話をしていただきました。今まで本当にお世話になりました。ありがとうございました。また、最後にお話があったように、生徒たちの聴く態度も本当に良かったと思います。

令和7年 第80回 入学式

令和7年 4月8日(火)、午後より、令和7年度 第80回入学式が行われました。

今日から、兵庫県立尼崎高等学校での生活が始まります。

自分の目標を定め、努力をし、充実した3年間にしましょう。