兵庫高校Blog

令和7年度秋季定期戦本校優勝!

10月30日(木)、兵庫高校にて神戸高校との秋季定期戦が開催されました。

朝から校内は熱気に包まれました。テニスコートでは男女テニス部、講堂では男女卓球部の白熱したラリーが繰り広げられました。また、体育館では男女剣道部の気迫のこもった試合があり、続いて男子バスケットボール部の試合が多くの生徒の声援を受けながらおこなわれました。グラウンドでは陸上部が様々な種目で激しい攻防を展開しました。

昼休み後には、両校の全生徒がグラウンドに集まり、ファンファーレの後、生徒会旗・自治会旗の交換、エール交換、そして応援合戦がおこなわれました。

そして、定期戦のメインイベントであるラグビー部の試合が始まり、両校の選手たちは一歩も譲らぬ激闘を繰り広げ、観客席から大きな声援が飛び交いました。

全競技終了後、閉会式がおこなわれました。成績は、兵庫高校が5勝4敗で接戦を制して、総合優勝を果たし、神戸高校の新谷校長より表彰を受けました。

続いて、兵庫高校の井上校長からの挨拶があり、両校の校歌斉唱、エール交換で両校の健闘を

称えあい、生徒会旗・自治会旗交換をもって、令和7年度秋季定期戦は春季に続き本校に勝利の女神が微笑んで幕を閉じました。

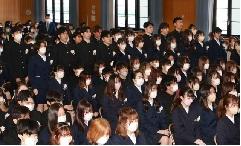

令和7年度第2学期始業式・全校集会を実施しました。

令和7年9月1日(月)、兵庫高等学校では第2学期始業式および全校集会を行いました。1・2年生は講堂にて、3年生は教室での配信を通じて参加しました。

始業式では、井上校長より以下のような式辞が述べられました。

「私は、この夏、感激したことがあります。1つ目は、猛暑の中、部活動でグラウンド・体育館・講堂で汗を流しながら活動している皆さんの姿を見て感激しました。私は、なかなか皆さんと指導で接する機会がないので、ベトナム研修・東京研修などで皆さんと接すると、今自分に与えられていること、今自分がしなければいけないことに精一杯取り組んでいる兵庫高校生のポテンシャルは非常に高いと思いました。皆さんが部活動・生徒会活動・研修で活躍できたのは、それを支えてくれるご家族の方々・先生方がいらっしゃるからです。ぜひ感謝してほしいと思います。2つ目は、卒業生・OBの皆さんです。色々な研修会で『武陽会』の方々にお世話になりました。社会の色々な分野で活躍しておられて、私は本当に様々な人材を輩出してきたすごい学校の校長をさせてもらっているのだと思いました。皆さんも自分がしたい・やりたいと思ったところで、卒業後活躍できるように、2学期頑張ってほしいと思います。

さて、卒業生でいらっしゃる田辺先生の『兵庫かいわい歴史を歩く』という本は、兵庫高校への想いが一杯詰まった本です。田辺先生は、今年の終戦の日に神戸新聞の一面を飾り、戦争と平和に関する思いを語っておられます。また、神戸新聞の夕刊には野球部の沖縄訪問が取り上げられています。これだけの活躍を在校生・卒業生がされています。2学期の皆さんのさらなる活躍を期待しています。

1年生の皆さん、2年生になってから理系・文系の選択の時期になっています。自分の人生にとってどちらの方向がベストなのか、しっかり考えてもらう時期になります。

2年生の皆さん、3年生に向かって探究活動が本格化します。探究活動で一番大事な事は、データです。ぜひ探究活動では実際に足を運んで、アンケートをとり、自分で動いてみて、その結果が探究活動に反映するようにしてください。

3年生の皆さん、最後まで諦めずに自分の行きたい学校・行きたい学校に近い学校に行けるように頑張ってください。今からもう1年頑張るとするのではなく、全力でやりきった結果無理だったらもう1年頑張るというスタンスです。

最後に、兵庫高校生は皆さん優秀だと思います。そして尊敬しています。しかし1点、これまで言わなかったことですが、挨拶ができていないと思います。社会に出た際、当たり前のこと・当然のことを身につけて下さい。ぜひ、自分が兵庫高校生として、どう過ごしていけばいいのかということを考えて、今日から頑張りましょう。」

式辞の後、校歌斉唱を行い、令和7年度第2学期始業式を終了しました。

始業式に続いて、全校集会を実施しました。夏休みに行われたベトナム研修の報告会を、代表生徒4名が行いました。家庭科・書道部・ギターアンサンブル部・男子テニス部の表彰伝達を行いました。体育祭実行委員長・生徒会長から諸連絡がありました。最後に、生徒指導部長からのお話があり、令和7年度第2学期始業式および全校集会を終了しました。

令和7年度オープンハイスクールを実施しました

7月29日と7月30日の2日間、本校で令和7年度オープンハイスクールを実施しました。中学生と保護者あわせて1500名を超える方々が参加されました。

生徒会・部活動の生徒達も協力し、少しでも参加して頂いた方々に本校ならではの特色・魅力を知って頂くために生徒主体で行いました。両日ともに3つの班に分かれて頂き、学校説明会・生徒質問会・生徒パフォーマンスを行いました。

講堂では、最初に井上校長が次のように学校説明を行いました。

「私の1番の自慢は、現役の生徒たちです。生徒アンケートをとってみても、いじめ・生徒関係の悩み等を書く生徒が非常に少ない。これは、自由闊達な校風から多様性を受け入れる素地があると考えられます。それ以外に3つの自慢があり、1つめは、高レベルの授業・部活動・学校行事が皆さんを待っています。2つめは、DXハイスクール・兵庫リーダーハイスクールの指定校であり、元京都大学の講師の先生・神戸大学の博士課程の先生に特別免許を出していただき、データサイエンス・ICT教育を毎回行っています。3つめは、グローバル教育に力を入れています。大阪大学の教授2名が帯同してくださるベトナム研修。また創造科学科主体の研修で、ケンブリッジ大学・大使館・ジェトロなど様々な所に出かけて研修を行うイギリス研修。そして普通科主体の研修で、現地のトップ校と連係してホームステイをしながら、グローバル教育を行うオーストラリア研修。他にも様々な体験活動が豊富にあり、それらを卒業生の「武陽会」の皆さんが全面バックアップしてくれます。また、トップ大学の教授陣にもサポートして頂いています。

そして卒業生は、映画にもなった沖縄知事であられた島田叡さん等、法曹界・経済界・芸術・科学など様々な分野で大変活躍しています。

本校は、「自重自治」自分で自分を治める、自分を大切にするという校風があり、自由でいろいろなことにチャレンジでき。いろいろなチャンスがある。そういう学校です。楽しい兵庫高校の一員になりたい、そういうことを感じ取っていただける1日にして頂ければいいと思います。」

その後、ギターアンサンブル部・空手道部・弦楽部・ダンス部・器械体操部のパフォーマンスが行われました。

学校説明は、それぞれの教室に配信で行われ、学科説明・生徒会・数学理科甲子園報告が

行われました。

生徒質問会は、本校生徒と中学生・保護者がそれぞれの教室にわかれて行われました。

その後、部活動を自由に見学していただき、令和7年度オープンハイスクールを終了しました。

The 9th day(9/13) -Gatwick Airport to Kansai International Airport

日本に帰るためにガドウィック空港に着きました!空港についてお土産を買う最後の機会を楽しみました。その後2時間のフライトを経てイスタンブール空港に着きました。

イスタンブールに着き、これからまた、10時間のフライトがあるという事実を確認し、イギリスは日本からとても離れたところにある国なんだと実感しました。その後関西空港に向けて出発しました。

飛行機の中では機内食を食べながらも、楽しかった日々を思い出し、少し寂しい気持ちになりました。

関西空港に到着してみんな無事帰国することができました。全員が安全に戻れたことにまずは大きな安心を感じつつも、どこか寂しさが込み上げてきました。それだけ濃く充実した日々を過ごせたのだと実感しています。

帰国後は軽いミーティングをした後、解散となりました。今回イギリス研修を通して自分の生きていた世界はなんてちっぽけなものだったんだと感じもっと世界を知りたいと思いました。また、人とのコミュニケーションの大切さを感じるとともに、勉強としての英語とコミュニケーションとしての英語の違いを感じ、勉強としての英語はもちろん勉強するとしてコミュニケーションとしての英語も勉強していきたいと感じました。今回学んだことをこれからの人生につなげていきたいです。

We arrived at Gatwick Airport to return to Japan! We enjoyed our last chance to buy souvenirs at the airport. After a two-hour flight, we arrived at Istanbul Airport.

Arriving in Istanbul and realising we still had a ten-hour flight ahead made me truly appreciate how far away the UK is from Japan. We then departed for Kansai Airport.

On the plane, while eating the in-flight meal, I recalled the enjoyable days and felt a little sad.

We arrived safely at Kansai Airport, all returning home without incident. Whilst feeling immense relief that everyone had returned safely, a certain sadness welled up inside me. It made me realise just how rich and fulfilling those days had been.

After returning, we had a brief meeting before dispersing. This UK training programme made me realise how small the world I had been living in was, and it sparked a desire to learn more about the wider world. I also felt the importance of communication with others, and recognised the difference between English as a subject of study and English as a tool for communication. I want to continue studying English as a subject, but also focus on developing English for communication. I hope to connect what I learned this time to my future life.

The 8th day(9/12) -Windsor Castle

Today was our last day. We went to Windsor Castle. We had an audio guide, which allowed us to learn all the details. There were various tapestries displayed throughout the royal quarters. The paintings and tapestries all had meanings and stories, which was very interesting. The tapestry depicted the story of Esther, taken from the Old Testament, and we were able to see many amazing scenes.In addition, the Lantern Lobby in the Royal Palace caught fire in 1992 due to the heat of a spotlight, and the chapel was completely burned down. However, the Royal Palace does not show this at all, and I felt that this was the result of the efforts of craftsmen with various skills from all over the country. Also, at the entrance, there was a 1/14 scale model of Windsor Castle made for the World Expo. I was impressed by the attention to detail that went into its construction.After leaving the Royal Palace, I was taking photos when I found a foreign tourist wearing an "I love London" T-shirt. We took photos together and enjoyed talking.

This was my last tour of the UK training. I was able to communicate with so many people and it was a great experience. I was also able to hear a variety of stories through conversation, which was a valuable experience. I think that through this training I was able to get the courage to communicate actively.

今日はイギリス滞在最終日です。ウィンザー城に行きました。ツアーガイドのタッカーさんの案内に加え、音声ガイドもあったので細かいことまで知ることができました。王室内には様々なタペストリーが飾られていました。絵画やタペストリーには意味や物語が込められており、一つ一つがとても面白く勉強になりました。タペストリーには旧約聖書から引用されたエステルの物語が描かれており、驚く場面をたくさん見ることができました。王室内のランタンロビーは1992年にスポットライトの熱による火災が起き、チャペルが全焼したとのことでした。しかし、それを全く感じさせない復元された王室ロビーを見て、全国の様々な技能を持った職人たちの努力の賜物だと感じました。また入り口には万博の時に作られた14分の1のウィンザー城の模型が飾られていました。細かい作りまでこだわっており感動しました。王室を出てから、写真を撮っていると「I love London」Tシャツを着た外国人観光客がいました。(そういう私たちも外国人観光客ですね。)そこで一緒に写真を撮りコミュニケーションを楽しみました。

これがイギリス研修の最後のツアーです。たくさんの人とコミュニケーションをとれて、とてもいい経験になりました。また、会話を通して様々なお話を聞くことができ貴重な経験ができました。この研修を通して積極的にコミュニケーションをとる勇気を手に入れることが出来たと思います。

The 7th day(9/11) -the National Portrait Gallery & Embassy of Japan

Today, we visited the National Portrait Gallery and the Embassy of Japan.

At the National Portrait Gallery, we were given a special guided tour by Helen, who usually guides local students around the museum. With her guidance, we learned about many historical figures such as Elizabeth I and Henry VIII, as well as revolutionary portrait artists and influential women who made groundbreaking achievements. Thanks to Helen's explanations, we were able to enjoy learning about history and various anecdotes behind the portraits.

After that, we had about an hour of fieldwork. We enjoyed taking photos and shopping around places like Trafalgar Square and Denmark Street.

Later, we visited the Embassy of Japan. On the way, we were caught in a sudden heavy downpour near Buckingham Palace, and many of us got soaked. The rain was so intense and wind-driven that we could barely see ahead, so we had to take a short break.

At the embassy, we spoke with Mr. Maeda, who currently works as a minister at the British Embassy and had supported us as a representative of the Ministry of Foreign Affairs during Tokyo Tour a few weeks ago, and Ms. Kamijima, a graduate of our school who works in the consular section of the British Embassy. Mr. Maeda answered our questions while sharing his experiences and explaining the nature of his work at the embassy. Ms. Kamijima taught us about the roles and duties of the consular section through a quiz format. Both talks were extremely interesting, and we were able to gain a much clearer understanding of the inner workings of an embassy, something we don’t usually get the chance to learn about.

By the way, do you know the origin of the "regent hairstyle" ? Actually, it’s said to be named after London's Regent Street, because the hairstyle resembles the shape of the road. Also, the Japanese word for suit, "sebiro", is believed to have originated from Savile Row, the famous street in London known as the home of bespoke tailoring.

We walked around London all day, and our guide, Ms. Tucker, provided commentary about the areas we passed through. She shared a wide range of lovely stories, from architectural styles and history to interesting trivia.

Tomorrow is our last day of be fully active. It's a bit sad, but we'll do our best until the end!

今日、私達はナショナルポートレートギャラリーと日本大使館を訪れました。

ナショナルポートレートギャラリーでは、普段現地の学生さんを対象に館内をガイドされているヘレンさんに、特別に館内を案内していただきました。エリザベス一世やヘンリー8世などの歴史的な偉人のほか、肖像画界に革命を起こした人や、画期的な功績を残した女性など、たくさんの人物の肖像画があり、ヘレンさんのガイドとともに歴史や逸話などを楽しく学びました。その後1時間ほどフィールドワークの時間がありました。トラファルガー広場やデンマークストリートなどで写真撮影や買い物を楽しみました。

その後、日本大使館を訪れました。道中バッキンガム宮殿あたりで急な激しい雨に降られてしまい、メンバーの多くがびしょ濡れになっていました。横殴りの雨で、前が見えないほどになり小休止を挟みました。

大使館では、現在はイギリス大使館の公使であり数週間前の東京研修では外務省の職員さんとしてお世話になった前田さんと、本校の卒業生でありイギリス大使館の領事班に勤めておられる上島さんにお話をお聞きしました。前田さんは大使館での仕事や今までの経験について、我々の質問に答える形で教えてくださり、上島さんは領事班の具体的な役割や仕事について、クイズ形式で教えてくださいました。どちらも大変興味深く、またなかなか知る機会のない大使館の業務についてはっきりとしたイメージを持つことができるようになりました。

ところで、リーゼントヘアの由来を知っていますか?実は、リーゼントヘアのリーゼントは、イギリスのリーゼントストリートに形が似ていることから名付けられました。また、スーツを意味する言葉で、漢字でもある背広ですが、こちらはスーツの聖地とも言われるイギリスのセービルロー(Savile Row)通りが語源となっています。私達はロンドン市中を歩き回って移動したのですが、ガイドのタッカーさんが道中周辺のことを解説してくださいました。建築様式や歴史から雑学まで、幅広くたくさんの興味深いお話を教えていただきました。

明日で本格的に活動できるのは最後となります。少し淋しい ですが、最後まで頑張ります!

The 6th day(9/10) -JETRO London & the University of London

Today we took a bus from Bury St Edmunds to London. On the London tour, we learnt from our guide Tucker that the City of London has a long history and that Big Ben is also known as the Queen of Elizabeth Tower. In Covent Garden, I found a reasonable market and bought shirts. We then went to the London branch of JETRO, where we gave a presentation to the people working there about jobs in Hyogo Prefecture and received constructive feedback on our questions. We then went to a hotel and were given a tour of the University of London by a current student. I learn that Hirofumi Ito once visited the University of London, and I thought it was amazing that the University of London has had ties with Japan for so long. I also thought it was amazing that Japan went to England when there were no aeroplanes or anything like that. Afterwards, we had dinner at the hotel. I ate a full meal and felt better afterwards. Maybe it was the chocolate brownies with wine. I then checked into my room and went for a short walk outside. In the shop next to the hotel, they were selling glasses for £10 for two, which I guess wasn't cheap, but considering it was London, it wasn't expensive, so I bought them. I'm going to bed early for tomorrow. Good night.

今日はベリーセントエドモンズからバスでロンドンへ行きました。ロンドンツアーでは、ガイドのタッカーさんからシティ・オブ・ロンドンの歴史が古いことや、 ビッグベンの別名がクイーン・オブ・エリザベス・タワーであることを知りました。 コベントガーデンでは、安いマーケットを見つけてシャツを買いました。 その後、ジェトロ・ロンドン支部へ行き、そこで働く方々に私たちから兵庫県の食に関するプレゼンをしたり、私たちの質問に対する建設的な意見をいただきました。 その後、ホテルへ行き、ロンドン大学を在学生の方に見させていただきました。ロンドン大学は伊藤博文が訪れたこともあり、昔から日本と繋がりがあったロンドン大学はスゴいなと思いました。また、まだ飛行機も何もない時代にイギリスまで行った日本もスゴいなと思いました。その後、ホテルでご飯を食べました。その後、自分の部屋へチェックインし、少し外へ歩きに行きました。 ホテル横のお店では、グラスが2個で10ポンドで売っており、決して安くはありませんが、せっかくのロンドンだと思いつい買ってしまいました。 明日のために早く寝ようと思います。おやすみなさい。

イギリス研修9日目(帰国について)

現地時間9/12 18:00(日本時間9/13 02:00)にロンドン・ガトウィック空港を後にした。若干の遅延があったものの、現地時間9/12 23:30(日本時間9/13 05:30)に無事イスタンブール空港に到着した。

現地時間02:10頃(日本時間8:10頃)発の関西国際空港行きに乗り、19:10頃に関西国際空港に到着する予定だ。

到着後は荷物引渡場にて、解団式を行い解散する予定である。

於 イスタンブール空港(日本時間06:00職員投稿)

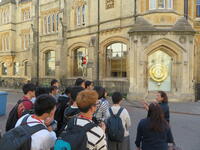

The 5th Day(9/9) -the University of Cambridge

Today, I woke up at 6:00 and had cereal for breakfast. The morning was so cold that I could see my breath in the air. After spending some time playing with the cats, I left home at 8:00 to meet at the designated gathering point. Our destination for the day was the University of Cambridge. After a forty–minute coach journey, we arrived at the university and then proceeded to Pembroke College.

Every building and shop along the way was beautiful, each with an atmosphere quite different from what we see in Japan. Once we met our guide, the Cambridge tour officially began. By the way, do you know why the university is called “Cambridge”? The guide explained that the name comes from the bridge over the River Cam – a wonderfully simple origin.

During the tour, we also visited King’s College. Its chapel, which took one hundred years to construct, was built by five kings. Although we were unable to go inside, its scale and grandeur were astonishing even from the outside.

After exploring Cambridge, we met two students from the university who kindly joined us for another short tour before we moved into a seminar room. There, we gave a presentation about our school, attended a lecture, and took part in a workshop where we created a story inspired by the students’ research.

For lunch, we enjoyed a picnic together on the lawn in front of the cafeteria. From 3:00 p.m., we had two hours of free time, and when everyone reconvened, they were carrying plenty of souvenirs. Afterwards, we returned to our host families’ homes.

Sadly, tomorrow morning we must say goodbye to our host families. In preparation, I packed my belongings before dinner. This evening’s meal was curry – my first time trying curry in the UK. It was wonderfully flavourful with a good balance of spices. After dinner, I watched a quiz show with my host family and even managed to answer some of the questions in English, which gave me confidence in how much my English has improved.

It was truly a full and rewarding day. Tomorrow we will visit London, and I am determined to make the most of the rest of this study trip.

今日は6:00に起きて、朝ごはんにシリアルを食べました。今日の朝は息が白くなるほど寒かったです。その後猫たちと遊んで、8:00に集合場所へ出発しました。今日はケンブリッジ大学へ行きます。約40分間バスに乗り、ケンブリッジ大学につきました。その後ペンブロックカレッジに移動しました。通る道にある全ての建物、お店が綺麗で、日本にはない雰囲気のものばかりでした。ガイドさんとも合流し、ケンブリッジツアースタートです!ところで、ケンブリッジ大学がなぜケンブリッジなのか知っていますか?ガイドさんが理由を教えてくれました。それはとてもシンプルな理由で、ケム川の上にある橋だからケンブリッジだそうです。ツアーの中でキングスカレッジにも訪れました。キングスカレッジには5人の王様が100年かけて作ったチャペルがあります。中に入ることはできませんでしたが、外から見てもその大きさには驚かされました。ケンブリッジを一周した後、ケンブリッジ生の方2人と合流し、もう一度ケンブリッジツアーをしていただきました。校内ツアー後は講義室に移動し、さらに2名が加わり計4名の大学生に私たちの学校についてプレゼンをしました。また、ケンブリッジの方からストーリーの必要性についての講義を受けた後、生徒さんの研究をもとに1つのストーリーを創作するというワークショップもしました。お昼はカフェテリア前の芝生でみんなでピクニックをし、15:00からは2時間のフィールドワークを行いました。集合時間にはみんなお土産を抱えていました。その後ホストファミリーの家へと帰りました。悲しいですが明日の朝にはホストファミリーとお別れをしないといけないので、部屋でパッキングをした後、夜ご飯を食べました。今日の夜ご飯はカレーでした!初めてイギリスのカレーを食べましたが、スパイスが効いていておいしかったです。ご飯の後はホストファミリーとクイズ番組を一緒に見て、クイズにチャレンジしました。英語のクイズにも答えることができたので、英語力の上達を感じました。今日はすごく中身の詰まった濃い1日でした。明日はロンドンへ行きます。残りの研修も頑張ります!

The 4th Day(9/8) -Saint Benedict’s Catholic School

Today, we were shown around the historical places in Bury St Edmunds.

We learned about the history of the cathedral, abbey, and other sites.

I became more interested in British history.

After that, we visited Saint Benedict’s Catholic School.

We were paired with students who were 14 or 15 years old, and they gave us a tour of the school.

The school has multiple buildings and an extensive playground.

Then, we had lunch together in the cafeteria.

It was so delicious!

Finally, we gave a presentation to students of the same age.

They were very interested in the contents of our presentation.

We were so glad to make new friends there!

Tomorrow, we’re going to visit Cambridge.

I’m sure we will have a brilliant time, so I can’t wait!

今日はベリーセントエドモンズの歴史的なスポットを案内していただきました。そこでは大聖堂や修道院などの歴史について学ぶことができました。イギリスの歴史についてさらに興味を持ちました。

その後、セント・ベネディクト・カトリックスクールを訪れました。14~15歳の生徒とペアを組み、校内を見学しました。この学校には複数の校舎や広大な校庭がありました。その後、カフェテリアで一緒に昼食を食べました。とても美味しかったです!

最後に、同年代の生徒たちに向けてプレゼンテーションを行いました。彼らは私たちの発表内容に興味を持ってくれました。

この学校で新しい素敵な友達ができて本当に嬉しいです。

明日はケンブリッジを訪れます。きっと素晴らしい時間を過ごせると思うので待ちきれません!

The 3rd day(9/7) -Day trip

On the 7th of September, the highlight of my day was visiting Cambridge.

Cambridge is a very historical and beautiful town.

Before the visit, I ate cereal with milk and drank green tea.

My roommate ate toast and drank English tea.

They were so nice! I will eat toast for breakfast tomorrow.

After gathering at 10:00, we left home and headed towards Cambridge.

We spent almost all of our time today walking around Cambridge.

Our host mother suggested that we go to the Fitzwilliam Museum, so we decided to visit it.

However, it opened at 11:30, so before that, we went to the market and souvenir shops.

They were really interesting!

One of the souvenir shops seemed to have a wizard theme.

There were Harry Potter goods and more.

At 12:30, we began to look at the exhibits, which were collected and displayed from different cultures,

such as Egyptian, Roman, Italian, and religious art.

They were so exciting!

Taisei has good knowledge about these things, so I could enjoy it even more.

After that, we walked around some more.

What excited me the most was the apple tree where Newton discovered universal gravitation.

It was such an ordinary tree that I almost passed by it without noticing.

On the way back home, I realised it was Newton’s apple tree.

I can’t believe that tree made him think of universal gravitation!

At about 17:00, we arrived home and rested until dinner time.

We ate pizza for dinner and dipped it in salsa sauce and hot pepper sauce.

It was so delicious!

It was the last day we spent only with our host family.

But I can still spend time with them in the mornings and evenings after tomorrow.

I’ll enjoy every moment I can spend with them, and I’ll do my best in studying!

今日は1日の全てをホームステイ先で過ごす唯一の日でした。

朝はイギリスらしい朝食から始まりとても心地がよかったです。さらにホストファミリーは朝ごはんに様々な選択肢を与えて下さりホームステイの間は毎朝異なる刺激が得られそうです。

昼間にはケンブリッジ周辺を歩き回りフィッツウィリアム博物館を見たり、あたりの様々な美しい建物や文化を見ることが出来ました。ニュートンのりんごの木やケンブリッジの川下りがとても印象的で川下りは実際にはできませんでしたが人が乗っているのを見るだけでもとても趣を感じました。

家に帰ると夕食にピザを用意してくださり様々なソースやスパイスとともに食べました。

とてもリラックスした旅でこの状態が続けば良いのにとは思いますが、明日からの現地校の生徒との交流などにも励んでいこうと思います。

The 2nd day(9/6) -Bury St Edmunds

Today, we arrived at Gatwick Airport in the UK at noon.

We took a two-hour bus ride to Bury St Edmunds, where we had lunch and then met our host families.

They welcomed us kindly.

Afterwards, I took a walk around my host family’s house.

I went to a church, the market, and other places.

Everything, from the buildings to the signs to the roads, was different from what we see in Japan.

In the evening, my host mother cooked pasta for me. Afterwards, I introduced myself to my host family.

I found out that my host family will go to Japan in October, so we had a great time talking about Japan.

There was still a lot I wanted to say about Japan, but I have plenty of time to talk tomorrow, so I’m going to get some good rest and recover from the fatigue of our long journey.

I want to do my best from tomorrow onwards.

本日、昼頃にイギリスのガトウィック空港に到着しました。2時間ほどバスに乗り、歴史と風情が漂う街、ベリーセントエドモンズに向かいました。到着後にティーパーティの出迎えを受け、ホストファミリーと合流しました。彼らは私たちを優しく受け入れてくれました。その後、ホストファミリーの家の周りを散歩し、教会、マーケットなどに行きました。建物、看板、道路などすべてのものが日本とは違いとてもワクワクしてした1日でした。

夕方、ホストマザーがパスタを作ってくれました。その後、ホストファミリーたちと、自己紹介をし合いました。ホストファミリーたちは10月に日本に行くということを知り、日本に関する話題でとても盛り上がりました。まだまだ日本について話したいことはありましたが、明日も話す時間はたっぷりあるのでゆっくりと休んで、長旅での疲れを回復させたいと思います。

明日からも頑張りたいです。

The 1st Day(9/5) -Kansai International Airport to Istanbul Airport

Today, our study trip to the UK finally began! In the morning, I had classes until 4th period, and then I went home before meeting everyone at Kansai International Airport.

We all arrived on time, and we were able to get through baggage check and immigration without any problems. Our teachers and parents saw us off as we left Japan at around 10:30 p.m.

We flew with Turkish Airlines, and I had heard their in-flight meals are delicious—it was true! Both dinner and breakfast were really tasty. The flight from Kansai International Airport to Istanbul Airport in Turkey took about 12 hours, so I was very tired. I was also surprised by the time difference. It was 11:00 a.m. in Japan, but in Turkey, it was only about 4:00 a.m., and it was still dark outside.

We arrived in Istanbul for transit!!

The time difference between Turkey and Japan is 6 hours.

After a flight of about 12 and a half hours from Kansai Airport to Istanbul, we will wait here for a few hours from now. And we will continue to fly and arrive in England in 4 hours.

The first thing I felt when I landed at Istanbul Airport was the good smell of perfume. I realised that I had come to the Middle East with a unique perfume smell that is rarely felt in Japan. Istanbul Airport had a stylish design with high ceilings, good views.

I was surprised by the multinationality of the people I passed by, and I realised that we were foreigners here.

The duty-free shop area, which is full of famous brands that are widely known in Japan and luxury brand stores with golden mannequins, was fun just to look at.

I can't stop being excited to think that I'll be in England in 4 hours from now. I want to enjoy the rest of the flight and prepare for my arrival in the UK!

今日からついにイギリス研修がスタートしました。午前中は4時間目まで授業を受けてから一度家に帰り、その後、関西国際空港に集合しました。

みんな時間通りに集まり、荷物検査や出国審査も無事に通ることができました。先生方や保護者の方に見送られながら、夜10時半ごろに日本を出発しました。

飛行機はターキッシュエアラインズで、機内食がおいしいと聞いていたのですが、その通りで夕食も朝食もとてもおいしかったです。関西国際空港からイスタンブール空港(トルコ)までは約12時間かかり、かなり疲れました。日本時間では午前11時のはずなのに、トルコ時間では午前4時で外が真っ暗だったのもびっくりしました。

トランジットのためイスタンブールに着きました!!

トルコと日本の時差は6時間。

関西空港からイスタンブールまで、12時間半ほどのフライトを経て、今からここで数時間待機します。そして引き続き飛行機に乗りあと4時間でイギリスに着きます。

イスタンブール空港に降り立って1番に感じたのは香水の良い匂いです。日本ではめったに感じないような独特の香水の匂いがして、中東に来たことを実感しました。イスタンブール空港は天井が高くて見晴らしがよく、スタイリッシュなデザインでした。

すれ違う人たちの多国籍さに驚き、ここでは自分たちが外国人であることを実感しました。

日本でも広く名前が知られている有名ブランドや、金色のマネキンが並ぶ高級ブランド店でいっぱいの免税店エリアは、見ているだけでも楽しかったです。

今から4時間後にはイギリスに着いていると思うとワクワクが止まりません。残りのフライトも楽しんで、イギリス到着に備えたいと思います!

イギリス研修1・2日目

19:30関西国際空港に、イギリス研修参加者16名と引率教員3名の計19名が集合した。見送りには多くの保護者と教員が空港まで足を運んでくださった。

最終確認と諸連絡を行った後、出国に向けての手続きをし、22:10発イスタンブール行きの飛行機に搭乗した。

現地時間5:10(日本時間11:10)にイスタンブール空港に到着し、束の間の空港散策をした。

7:50発のロンドン行きに搭乗し、現地時間9:50(日本時間17:50,サマータイムにより+1h)にロンドンに無事到着した。

ロンドンに降り立つと、BLS(現地教育支援機関)の出迎えを受け、イギリスの心地よい風(晴れ・気温21℃)を感じた。

バスで2時間揺られ、本部のあるBury St Edmundsへ向かった。13:10にBLSに到着し、ティーパーティで出迎えていただいた。14:00頃より順次8つのホストファミリーとの顔合わせを行い、無事全員がホストファミリー宅へ向かった。

各家庭には、本校生徒が2名ずつ、9/6(土)の午後から9/10(水)の朝までお世話になる。

9/6,7の祝日2日間は、ホストファミリー宅で過ごし、平日から全員共通のプログラム(9/8は現地高校訪問)を行う。

<補足>

ホストファミリー宅では、家族との時間を最大限に過ごしてもらうため、極力スマホを使用しないよう指導しています。研修活動の一環で、活動の記録(ブログ)の更新を生徒たちで行う予定ですが、ホストファミリーと別れてからの投稿になるため、投稿には数日のズレがあります。

(1日目も担当生徒を決めておりますが、到着の無事を知らせる投稿ということで、教員側で投稿させていただきました。)

令和7年度創造科学科説明会を開催しました

7月19日(土)本校講堂にて創造科学科説明会を行いました。多くの中学生・保護者の皆様にご参加いただき誠にありがとうございました。

当日は、井上校長より創造科学科の教育理念や学びの特色、今後の構想について以下の通り説明をいたしました。

「創造科学科は理数科に属していますが、他校とは異なり、生徒一人ひとりの多様な進路に対応した柔軟な学びを提供していることが特徴です。大学や研究機関との連携を通じて、知的好奇心を刺激する『ワクワクする学び』を展開しています。

また、探究活動にも力を入れており、生徒自身が社会の課題を見つけ、解決方法を考える力を育む教育を行っています。近年の大学入試では、共通テストに加え高校時代の探究・研究活動の成果が評価される『総合型選抜』が導入されており、本校ではその対策として、大学との連携によるSTEAM教育を推進しています。

創造科学科では、教室にとどまらない実践的な学びを重視しており、次のような国内外での

研修プログラムを実施しています。

・神戸研修・・・・・・・研究所や企業での実施研修

・東京研修・・・・・・・農林水産省・経済産業省・外務省などの機関訪問、シンクタンクや研究機関の見学。東京大学訪問

・ベトナム研修・・・・・大阪大学・ハノイ工科大学の教授と連係し、ギフテッドハイスクールの生徒 と共に半導体やグリーンエネルギーをテーマに研究。

最終日にはベトナム大学の教授陣の前で成果発表

・イギリス研修・・・・・ケンブリッジ大学・ロンドン大学での研修。卒業生の支援により大使館訪問も実現

・オーストラリア研修・・3月に実施。補助金制度あり

これらの研修には、本校の同窓会である『武陽会』からの支援もあり、参加費の一部が補助される制度が整っています。」

説明会では、3年生による研究発表も行われました。認知科学班による「高校生における同調性の性質」、数学班による「組み合わせゲーム理論の必勝法と数学的理論からの考察」といったテーマに基づき、生徒たちが自らの探究成果を発表しました。

その後、中学生の皆さんに各教室で体験授業を行い、本校の学びを実際に体感していただきました。

最後に部活動見学を行い、創造科学科説明会は盛況のうちに終了しました。

探究活動発表会・合唱コンクール決勝及び1学期終業式等を行いました。

7月18日神戸文化ホールにおいて、探究活動発表会・合唱コンクール決勝・壮行会と令和7年度1学期の終業式及び表彰伝達式と生徒会承認式を行いました。

まず最初に、2つのチームが総合的な探究の時間の成果発表を行いました。

次に合唱コンクール決勝が行われ、事前に校内で行われた予選を勝ち抜いた各学年2クラスが決勝戦を行い最優秀賞1クラスと優秀賞2クラスが選ばれました。

その後、令和7年度1学期の終業式を行いました。

井上校長が次のように式辞を述べました。

夏休みに入る前に皆さんに1つお伝えしたいことは。「水は低きに流れる」ということです。

孟子の言葉に「水の低きに就くがごとし」がありますが、人の意思・人のやる気や時間・自分の大事なものを「水」に例えると、普通水は低いところへ流れていくように皆さんがこの夏、自分の大切な時間・意志は放っておけば低いところに流れていってしまいます。これを高いところに上げていこうと思えば、水を低いところから高いところに上げようとすればポンプのような人工的な力が必要なように意志のような何かの力がないと上がりません。

なぜなら低いところへ流れていくほうが楽ですから。それが自然の流れだから。

それにあらがって高いところに流れていく・目指していくというのは、何らかの強い力が無いと上がらない。ではどうしたらいいのか?皆さん1人1人がわかっていること。考えることだと思います。

どうすれば「水を低きに流さず高いところに上げられるのか」それを考えてこの夏を過ごして下さい。9月始業式、皆さんの笑顔・元気な様子を是非私の目で確認させていただきたいと思います。

そして、この素晴らしい兵庫高校を卒業して武陽会のメンバーとして社会に羽ばたけるよう、水が低いところに流れないように頑張っていただきたいというのが校長としての1番のお願いです。

今日は、本当に素晴らしい発表・コーラスをありがとうございました。私の一生の思い出に残ると思います。

校長式辞の後、吹奏楽部の演奏で校歌斉唱を行い、終業式を終えました。

その後、先日の生徒会長選挙で選ばれた生徒会長の認証式を行いました。

最後に、全校集会を行いました。

書道部・ギターアンサンブル部・山岳部・器械体操部・空手道部・ダンス部・放送部の表彰伝達と卓球部・ギターアンサンブル部・山岳部・書道部・放送部の壮行会を行い、すべてを終了しました。

東京みらいフロンティアツアー3日目(8/22)

東京みらいフロンティアツアー3日目

東京大学駒場Ⅱキャンパス訪問/まとめ

最終日、3日目は東京大学生産技術研究所と、先端科学技術研究センターに行かせていただきました。

3班に分かれて、3つの研究所を訪問しました。 数理最適化と建築都市計画を掛け合わせた分野の研究をしている研究所や、一つの施設でエネルギーの消費と生産を完結させることを目的とした研究所、過去の気象データをコンピュータに移植し再分析させることでさらに正確な気象予報を目標とした研究所などがありました。

最後に研究所の方々に、質疑応答の時間をいただきました。短い時間ではあったものの、研究に関する質問や、個人的な相談事などにも丁寧に答えていただきました。 日本のトップレベルの大学である東京大学の方々に様々なことを教えていただき、とても貴重な時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。

この3日間の研修では、これからすることのできないような貴重な経験をすることができました。今回の学びを通して、今後の探究活動はもちろんのこと、大学やその先を見据えた進路のために活かしていきたいと思います。

東京みらいフロンティアツアー2日目(8/21)④

東京みらいフロンティアツアー2日目(8/21)

農水省/ハーゲンダッツ/アジア経済研究所コース

2日目は、農林水産省、ハーゲンダッツ、アジア経済研究所に行かせていただきました。

農林水産省では、食に関する政策の展示を見学、実際に働いている職員の方々の見学や、記者会見室の見学をさせていただきました。農林水産省では食育に力を入れていることを知り、食糧について正しい認識を持つことの大切さがわかりました。また官僚の方々は、文系理系など関係なく働いていることを知って進路の幅が広がりました。貴重な体験ありがとうございました。

ハーゲンダッツ本社では、ハーゲンダッツの会社の歴史や、アイスに対する完璧なこだわりなどを学び、新商品開発の体験をさせていただきました。 アイスの品質などの素敵なこだわりが沢山あることを知って、十分だからといって諦めずに完璧を求めることが大切だと感じました。また、外資系企業の本社に初めて入らせてもらい、色々な発見がありました。本当にありがとうございました。

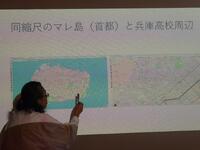

アジア経済研究所では、どのようなことを研究しているのかや、アジアの国の詳しい説明、アジ研図書館の見学などをさせていただきました。アジアの中でもモルディブについて詳しく教えてくださり、高級リゾートばかりだったモルディブが、リーズナブルなリゾートを進めて地元民との交流を増やしていることを知りました。また、モルディブの人々はカツオが大好きでほぼ全て食べ物とカツオを合わせていることも知り楽しく学ぶことできました。アジ研図書館では現地の新聞や展示コーナーなど、普通の図書館には無いものが沢山あり、非常に興味深かったです。貴重な体験ありがとうございました。

東京みらいフロンティアツアー2日目(8/21)③

東京みらいフロンティアツアー2日目(8/21)

三菱/SoftBankコース

今日私達は、M's Visionとソフトバンク竹芝オフィスの2箇所を訪れました。

午前中に訪れたM's Visionでは、行き先階ごとに人をまとめて効率化したエレベーターで上がり、ロボットのユーゴに案内してもらいました。その後は展示スペースに移動し、配達ロボットのカーゴにお茶をもらって休憩したりしながら、三菱のシェアNo.1であるエレベーターに関する技術や、ビルの外の車のナンバーまで見える高画質の監視カメラ、ZEBソリューション(ZEB=ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)について学び、また、壁面がディスプレイになっているエレベーターで、明石海峡大橋や東京タワーの絶景を楽しませていただきました。施設の方のお話では、導入費用よりビル価値を高くできる技術や、多様な人と関わり好奇心を持つことの大切さ、会社の面白さを教えていただきました。

午後に訪れたソフトバンクでは、はじめに社員食堂でお昼ご飯をいただきました。社員の方同士の中の良さそうな様子や、充実した社内環境にとても驚かされました。次に通常では学生は入れないExecutive Briefing Center(EBC)というExecutive向けの施設を特別に見学させて頂き、最先端技術の体験をさせていだだきました。中でも特に、文字が宙に浮かんで見えるメガネや、30秒で心理状態のチェックができるシステムなど、映画のような体験にとてもワクワクし、実用化されるのが待ち遠しくなりました。最後に、ソフトバンクの沿革、これまでの取り組み、そしてこれからの日本において、さらなるデジタル化が経済成長の後押しになること、それに伴い純国産インフラの重要性がますます高まることを教えていただきました。また、自分の技術が人に直に反映される喜びについても教えていただきました。

これら2つの施設を訪れて、まずは最先端の技術の進歩に驚かされ、そしてこれまで知らなかった会社の一面を知ることができ、とても楽しく面白い経験をすることができました。これからの将来に、この貴重な経験をしっかりと生かしていきたいと思います。

東京みらいフロンティアツアー2日目(8/21)②

東京みらいフロンティアツアー2日目(8/21)

筑波コース

2日目、筑波班は「産業技術総合研究所つくばセンター」通称「産総研」と、「物質・材料研究機構」通称「NIMS」を訪問しました。

最初に訪れた産総研では、超伝導についての講義やAIST CUBEという施設で、「水素の大量貯蓄」や「PETボトルの常温での原料化」などの多分野にわたる研究成果を見学しました。特に「水素の大量貯蓄」は、CO2削減のために需要が高まっている水素を、人の多い都心やビル内でも安全に貯蓄することを可能にするために材料を組み合わせ、火を近づけても爆発しない容器を研究し、実装まで進んでいることに感銘を受けました。また見学の最後に、アザラシ型セラピーロボット「パロ」とふれあい、生きている動物ではなくてもロボットでも癒されることを先生方を含め全員が実感し、AIの発展に驚きました。これからの社会が少しずつ変化していくと思うと、胸が高鳴ります。それぞれが将来の進路について改めて考えることができた、有意義な時間になりました。

次に訪れた物質・材料研究機構では、本校のOBである3名の職員の方から、それぞれの研究内容についてご説明いただき、さらに施設の見学もさせていただきました。説明の中では、アルミニウム薄膜内で結晶の原子が実際に動いている様子を映像で見せていただき、生徒はもちろん、引率の先生方からも思わず驚きの声が上がるほどで、普段得られない大きな感動を体験することができました。 また、透過電子顕微鏡のような普段目にすることのできない大型装置や、電池の試作・評価・分析を行う「スーパードライルーム」と呼ばれる特別な部屋を実際に見学することもでき、とても充実した、学びの多い時間を過ごすことができました。

聞いて理解するのも大変で、改めて自分にはまだまだ学ぶべきことが多いと痛感した一日でした。明日の最終日にしっかりと備え、より多くの学びを得られるようにしたいと思います。

東京みらいフロンティアツアー2日目(8/21)①

東京みらいフロンティアツアー2日目(8/21)

国際コース

東京研修2日目、国際コースは国際交流基金・アジア開発銀行・外務省・UNHCRの4ヶ所を訪問しました。国際関係について興味があったので、どこの訪問先でも深い学びができ、とても面白かったです。

国際交流基金では、「日本語パートナーズ」という取り組みがなされていることを知りました。日本語授業のサポーターとして誰でも発展途上国に渡航できるとも知ったので、是非やってみたいです。

アジア開発銀行では、国連機関とMDBs(国際開発金融機関)の違いやアジア開発銀行のお金の循環の仕組みを学びました。

外務省では、会計課長の菅原さんのから自身の話を伺いました。その中で、外務省の仕事内容を沢山知ることができました。

UNHCRでは、難民支援で直面している困難について学びました。自分が普段難民について感じていることも、気づかないだけで先入観が多いことを実感しました。

このように、知らないことを吸収する時間はあっという間で本当に楽しかったです。また、訪問先についてだけでなく、身につけるべき人間力や様々な生き方についても学ぶことが多かったです。 この1日で、自分の視野がさらに広がった気がします。

東京みらいフロンティアツアー1日目(8/20)③

東京みらいフロンティアツアー1日目(8/20) 東京武陽会交流会のブログ

今日、X班(量子科学技術研究開発機構に訪問)とY班(SoftBankに訪問)はそれぞれの研修を終え、UHA味覚糖赤坂ビルに集まりました。

X班はQSTの研修が押してしまった影響で集合時間には間に合いませんでしたが、定刻通りに開始することがてきました。その間にY班は東京武陽会(OB会)の方から頂いたお弁当を食べる人や、参加してくださった武陽会の方々と交流している人もいました。

こうして無事に始まった東京武陽交流会では、それぞれの探究テーマを発表したり、今日のツアーのことなど話が弾み盛り上がりました。自分たちの視点からは気づかないようなアドバイスを頂くことができたり、勉強や進路関係でも重要なアドバイスを頂き、有意義な時間を過ごすことが出来ました。 今日のアドバイスを参考に、これからの探究活動をよりよいものにしていきます。

創造科学科生は創造応用Iの探究活動について的確なアドバイスをいただきました。新しい視点や、見落としていた部分に気付くことができたうえ、より良い研究方法も教えていただき、私たちにとってとても貴重な交流の場となりました。 今日いただいたアドバイスを材料にさらに創造応用の研究の質を高めていきたいです。

東京武陽会の先輩方、本日はお忙しいなか本当にありがとうございました。

2025東京みらいフロンティアツアー1日目8/20②

東京みらいフロンティアツアー1日目(8/20) SoftBank班のブログ

研修初日、私たちは新宿区にある「SBテクノロジー本社」と、港区にある「ソフトバンク竹芝本社」を訪問しました。

初めてのこの研修での訪問先に緊張しながらも向かった「SBテクノロジー」では、現代の働き方に適応したオフィスの紹介、さらに兵庫高校OBでSBテクノロジー社長を務めておられる阿多親市さんの講演を拝聴させていただき、対談もさせていただきました。阿多さんの講義では「AIとの上手な付き合い方はAIを使いこなし、そのAIの答えについて疑ってかかることだ。」と教えていただき、今問題視されているAIの利用方法について、私たち人間ができること、10年、20年後の未来でのAIとの付き合い方の大きなヒントをいただきました。

次に訪問したソフトバンクの竹芝本社では、主に社員食堂・ラウンジ・ワークスペースを見学させていただきました。我々が特に衝撃的だったのは社員食堂と、ワークスペースです。社員食堂についてはコスパ・タイパを重視したつくりになっているだけでなく、社員食堂の営業時間外でのワークスペースとしての活用、月に1度の全社朝礼の開催など、空間を少しでも無駄にしない工夫に感銘を受けました。

またワークスペースではプロジェクトを最もいい形で進行するための組織の再編成などにも柔軟に対応するために席の固定をしないだけでなく、完全ペーパーレスを実現しており、夢のようなオフィス設計を実際に目にし、世界の最先端に驚愕するとともに、私たちの未来への明るい期待も膨らみました。

1日を通して世界の最先端を学ばせていただき、私たちの10年後、20年後の活動にも役立つ大変貴重な体験をさせていただきました。私たちの研修のためにご協力くださったたくさんの方々に感謝の気持ちを忘れず、2日目の研修でも多くの学びを得たいと思います。

2025東京みらいフロンティアツアー1日目8/20①

東京みらいフロンティアツアー1日(8/20)

量子科学技術研究開発機構班のブログ

本日8/20は、千葉県千葉市稲毛区にある国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 (QST) を訪問させていただきました。

職員の皆さまに温かく迎えていただき、充実した学びの多い時間を過ごすことができました。普段は滅多に目にすることのできない 重粒子線がん治療装置(HIMAC)を間近で見学し、その規模や技術力の高さ、 医療的価値に終始圧倒されました。

さらに、治療装置を操作する部屋にも案内していただきました。現在使用されている操作卓はアナログ式のダイヤルを備えており、数年後にはデジタル化される予定だそうです。平成初期に稼働を始めた当時の姿を実際に見ることができ、とても貴重な経験となりました。

多くを学び、大きな刺激を受け、どっと疲れた1日でした。本日の研修を振り返りつつ、しっかり休んで明日へ備えたいと思います。

令和7年7月17日 1年生 平和学習

平和学習の一環として、日本被団協ノーベル平和賞受賞記念「折り鶴イベント」に参加しました。平和を願いつつ折った折り鶴に、平和を願うメッセージとイラストをそえて、制作を行いました。

メッセージとイラストを制作中

黙々と折り鶴を折っています

1組8班の作品

2組4班の作品

完成した作品

2025野球部沖縄訪問 4日目

最終日は、空港へ向かう前に、奥武山公園の島田叡氏顕彰碑へ寄りました。

兵庫・沖縄友愛運動の始まりから今日までの活動、交流のお話を、那覇高校の上原先生よりお話をいただきました。

最後に、兵庫高校の合掌の碑と向かい合っている、顕彰碑で手を合わせました。

その後、那覇空港から、関西空港へ移動し、無事に神戸へ帰ってきました。

この度の沖縄訪問、那覇高校との交流に際しまして、様々なご協力とご理解、ご支援をいただいたき、ありがとうございました。

2025野球部沖縄訪問 3日目

3日目は、沖縄水産高校にて、沖縄水産高校、那覇高校と、それぞれ1試合ずつ交流戦を行いました。

2日間、沖縄でも珍しいくらいの暑さの中でしたが、けが、熱中症、体調不良などなく、試合を終了することができました。

夕方には、那覇市の波之上ビーチで、那覇高校の部員たちとともに海水浴ではしゃぎました!

2025野球部沖縄訪問 2日目

本日は、興南高校で、興南高校、糸満高校と1試合ずつ交流試合を行いました。

その後、平和祈念公園へ移動し、那覇高校の上原先生に島守の塔、平和公園内の案内と講話をしていただきました。那覇高校の野球部員と一緒に公園内で交流しました。

明日は、沖縄水産高校、那覇高校と交流試合を行う予定です。

2025野球部沖縄訪問 1日目

【毎年恒例の野球部沖縄訪問です】

沖縄へ向けて、出発しました。

欠席者なく全員で行ってきます。

明日は、興南高校、糸満高校と交流試合のあと、那覇高校と平和祈念公園で平和学習と交流の予定です。

2025ベトナム研修まとめ

約半年前から準備を進めてきたベトナム研修が無事に終了しました。事前学習では、大阪大学の住村教授から、世界やベトナムの半導体産業の現状について講義を受け、また、JICAの方からは日本とベトナムの経済的な関係について学びました。さらに、アジア圏では神戸にしかないMicrosoftラボを訪問し、半導体が活用されているAI技術についても理解を深めました。

実際に現地に赴くと、生活環境や文化の違いに戸惑う場面も多くありました。特にトイレ事情や横断歩道を渡ることは、慣れるまで時間がかかりました。1番驚いたことは、HSGSの生徒が、公用語でないのにも関わらず、私たちよりも遥かに流暢に英語を話していたことです。最初は、緊張もあり、うまく話せないこともありましたが、最終的には、HSGSの皆さんと打ち解け、冗談を言い合える仲にまでなれたことが何よりの喜びでした。

サイゴンハイテクパークでは、半導体の製造過程についての理解を深めることができ、事前学習の成果が発揮できたと思います。

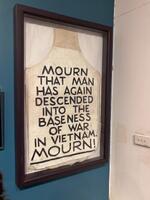

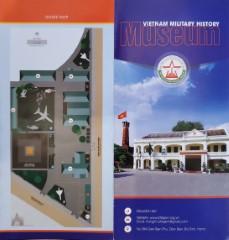

また、博物館ではベトナムの歴史や戦争について学びました。初めてジャーナリストが報道に深く関わった戦争ということもあり、写真展示からより重みを感じました。街の景色からも、戦争の爪痕と現在の社会体制を垣間見ることができました。

この研修を通じて、ベトナムの歴史や戦争といった過去の出来事と、半導体産業やAI技術といった未来に向けた発展の両方を学ぶことができ、とても贅沢な体験となりました。

最後に、本研修を主導してくださった兵庫高校の先生方、事前学習からご指導いただいた大阪大学の先生方、現地で行動をともにしたHSGSの皆さん、その他多くの方々のご支援に心より感謝申し上げます。

今後は、事後学習やこれからの行動を通じて、今回の研修の成果と感謝の気持ちを示していきたいと思います。

ありがとうございました。

2025ベトナム研修6日目

ベトナム研修6日目は、午前中は午後の成果発表に向けて、HSGSの生徒たちと一緒に研修で学んだことをスライドにまとめて原稿を作りました。

その後、HSGSの生徒が呼んでくれたタクシーでレストランまで移動し、昼食を取りました。

午後は、午前に準備したスライドと原稿を使い、それぞれの班のテーマに従って、今回学んだことを発表しました。他の班の発表を聞くことで、半導体について、半導体の歴史、家電の中の半導体など様々な視点で考えを深められ、有意義な発表会になりました。

発表会が終わったら、兵庫高校生から兵庫高校の学校紹介と日本文化の紹介を行いました。日本文化の紹介では、HSGSの生徒に折り紙と書道を体験して頂きました。楽しんで体験してくれて、とても嬉しかったです!

それから、イオンモールに行きました。イオンモールでは日本の商品やレストランがたくさんあり、日本製品や和食がベトナム人に大きな影響を与えていることが感じられました。そこで晩ご飯を食べ、バスでハノイ空港に向かいました。

ハノイ空港からは飛行機が1時間程遅れて出発しましたが、無事帰国することができて良かったです。

2025ベトナム研修5日目

HSGS(ベトナム国家大学ハノイ校科学大学附属高等学校)の生徒たちとタンロン遺跡、家電屋、VAST(Vietnam Academy of Science and Technology)に行きました。

タンロン遺跡ではベトナムの昔の王朝の宮殿などを見てきました。ベトナムの生徒に建物について教えてもらいました。家電屋ではベトナムの生徒たちと協力して家電についてどんな半導体が使われているのかやどの製品が人気なのかの情報を集めました。

お昼はハノイホテル内の中華料理レストランに行きました。ベトナムの生徒とお互いに学校について話しながら食べました。日本の学校との違いに驚きました。

VASTでは、どのようにして人材を育てているのかをプレゼンテーションしてもらいました。研究所では半導体ができるまでの過程や使う機械などについて説明してもらいました。半導体を作るために多くの最新機器が使われていることが分かりました。

夜ご飯はロッテホテルの近くにあるピザ屋に行きました。ピザ屋の名前はpizza 4 pieces という店です。この店は日本人が創設し地産地消を掲げています。とても美味しかったです。

またベトナムにも七夕の飾りがあったので願いを書いてきました。ベトナムにも七夕の文化が広まっていてうれしいと感じました。またロッテマートで家族や友達に買うお土産をたくさん買いました。

明日もベトナムの生徒とたくさんコミュニケーションをして発表などに取り組みます。

※配信担当者より:次回の配信は7/28(月)となる予定です。

2025ベトナム研修4日目

ベトナム研修4日目は、HSGS(ベトナム国家大学ハノイ校科学大学附属高等学校)の生徒と共にハノイ工科大学、女性博物館、ホアンキエム湖の散歩に行きました。

ロッテホテルの朝ごはんは本当に豪華で美味しかったです。荷造りを終えロビーに向かうとそこにはもう既にHSGSの生徒が数人いて、みんなで挨拶をしました。

その後ハノイ工科大学に向かい、阪大の教授とハノイ工科大学の教授から、半導体の話や溶接の機械の話を英語で伺いました。恐らく日本語で説明されても理解出来ないであろう難しい話をHSGSの子たちは完璧に理解していて、流暢な英語で質問もしていたので本当に凄かったです。私ももっと英語を頑張らなければならないと思いました。

レストランで昼食をとり、その後一緒に女性博物館を見学しました。

ホーチミンの女性博物館の内容は戦争がメインなのに対し、ハノイの女性博物館は女性の全体的な歴史を振り返るような内容でした。HSGSの生徒たちが展示品ひとつひとつを丁寧に解説してくれて、とても有難かったし勉強になりました。

女性博物館から出たらそのままホアンキエム湖を散歩しました。私の班は偶然にも途中で他の班と合流することとなり、15人という大人数でハノイを散策しました。

路上に売っていた怪しげなフルーツを食べたり、ユニクロに行ってベトナム限定Tシャツを買ったり、棲旭橋の前で集合写真を撮ったりしました。ホアンキエム湖はとても広く、3時間かけて1周しながらたくさんの生徒と会話をすることが出来ました。

夕食は路上のバインミー屋で食べました。日本語のメニューが書いてある所をわざわざ探してくれたそうです。路上の店なので衛生管理が少し不安ですが、味自体はとても美味しかったです。その後集合場所までぶらぶら歩き、解散しました。

私たちの拙い英語にも一生懸命耳を傾けてくれて、ベトナム語を翻訳してくれて、ハノイを案内してくれて、HSGSの生徒たちには足を向けて寝られません。明日も明後日も一緒に行動するので、引き続き会話を頑張ろうと思います。

2025ベトナム研修3日目

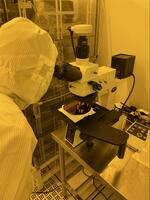

ベトナム研修3日目は、サイゴンハイテクパークと女性博物館に行きました。

サイゴンハイテクパークは、ホーチミン市内にあり、半導体について開発と近隣国を含めた学生インターンシップなどの人材育成を行う研究所です。私たちはこの研究所の中に特別に入らせていただきました。人の髪の毛や、メイクなどは半導体の製造に害を与えるので特別なスーツに着替えて、エアシャワーを浴びました。この研究所では、温度は22℃、湿度は50%以下に保たれています。そのために、気圧を調整し外に空気を流れるようにしています。また、有毒なガスなども気圧によって管理されています。研究所の中には紫外線ではフォトレジストという化学製品にに悪影響を与えてしまうため黄色い光の部屋もありました。普段入れないところに入って、半導体の製造のしくみを実際に見ることができてとても勉強になりました。

お昼ご飯は、スパイス料理のお店にいきました。日本人の口に合うものを多くたくさん食べることができました。

女性博物館では、第二次世界大戦からではなく、フランスの植民地であった時からの女性の闘争(ストライキ)が展示されていました。ストライキの内容、例えばフランスに食べ物を売らないことなどが詳しくかかれていました。ベトナム人女性は前線に出て戦い、戦闘員、スパイ、通信員などの役割を担っておりました。日本人女性とは違い、当時前線にでて戦っていたベトナム人女性はとても勇敢だと思いました。

夜ご飯はそれぞれ空港で食べました。ガイドさんのバオさんおすすめのハスの粉が入っているフォーをいただきました。とてもおいしかったです。

その後、ハノイに移動し、ロッテホテルにいきました。思ってた以上に綺麗で、テンションが上がりました。明日の活動も頑張りたいと思いました。

2025ベトナム研修2日目

ベトナム研修2日目の今日は、クチトンネルと、ベトナム戦争博物館へ行きました。

朝ごはんは、ホテルの中のビュッフェをいただきました。朝から多種多様な料理を楽しむことができ、1日を頑張る活力になりました。

クチトンネルはベトナム戦争時、(1965~1975年)で南ベトナム解放民族戦線がアメリカ軍に対抗するために築いた、全長約200~250kmにも及ぶ巨大な地下トンネル網です。ベトナム戦で三層(3m、6m、8m)ものトンネルが作られ、トンネル戦となりました。クチゲリラの民間人が、米軍と戦うため内部はとても複雑に作っていて、クチ平野の至るところに落とし穴や罠が仕掛けられています。トンネルの中は一方通行で、落とし穴や意図的に狭くなっているところがあり、米軍が入ってきたときのための罠も準備されています。トンネルの中で芝居や映画の上映、勉強、炊事までもをしていました。塹壕がどこにでもあり広く集落と繋がっていました。簡素な武器にも関わらず戦闘システムが完璧だったため戦争は長引きました。アメリカの軍官いわく、「ベトナムゲリラはどこにも見えないがどこにでもいる」というほど巧妙な罠や仕掛けでクチゲリラたちは米軍を翻弄していた様子でした。体験では、とても狭い入り口から入って、25mほど、狭い地下道をかがんで進みました。蒸暑く息苦しかったため、壮絶なトンネル生活の様子が垣間見れました。ライスペーパー作りの様子を実際に見学しました。

昼ご飯は少し中華チックで、日本人にも食べ慣れた味だったので、みんなもりもり食べることができました。個人的には、この2日間の料理の中で1番好みで美味しかったです。

戦証博物館では、悲惨なベトナム戦の記録を実際の写真や監獄を見ながら学びました。ベトナム戦争は、初めて、各国のジャーナリストが取材をした戦争なので、当時の写真や、記事、命令内容が事細かに残されていて、酷い戦争記録をはっきりと目で見ることができ、心が傷んだとともに、多方面からの見方や、記事が掲載されていました。ベトナム戦争が美談にされていたり悲劇として語られていたりして、とり方の相違にも驚かされました。枯れ葉剤の被害にあった人々の写真も展示されていて、戦争の爪痕が今にまで残っているという恐ろしさがまざまざと思い浮かびました。2度と繰り返してはならない無惨な戦争の記録を写真で見ることで恐ろしさがよりリアルに感じられました。忘れられない忘れてはならない体験ができたと思います。

夜ご飯はお洒落なフレンチでした。店内も綺麗で、本格的なコース料理にみんなテンションが上がりました。メインのお肉はすごく柔らかくて、スパゲッティもクリーミーで美味しかったです。校長先生もおっしゃっていましたが、高校生のうちからこんなに豪華な料理をいただくことができるなんて、本当に貴重なことだと感じました。

戦証博物館の帰りには、郵便局に寄りました。

郵便局では、みんなそれぞれ自分や家族、友人へのお土産を楽しく選ぶことができました。

2025ベトナム研修1日目

今日はついにベトナム研修がはじまりました。初日はホテルへの移動と、市内フィールドワークを行いました。

朝早くから関西国際空港に集合し、荷物検査、出国審査を全員無事に通過することができ、先生方や保護者の方に見送られながら日本を出発しました。お昼ご飯は機内食で、和食と洋食の2つから選べ、どちらもとても美味しかったです。

約5時間でホーチミン空港に到着しました。入国審査も問題なくベトナムに入ることができました。空港で日本円をベトナムドンに両替するためにいくつかの両替スポットを手分けして比較し、1番安いと思われるところで両替できました。空港から外に出るとものすごい人がいました。

その後のフィールドワークでは、家電量販店に行き、どんな半導体関連産業がベトナムに進出しているかを見て回りました。夕食も良かったです。明日からは本格的に活動がはじまります。これから協力して頑張っていきます!

第79代生徒会長選挙をおこないました。

6月26日(木)に全校生徒が体育館に集合し、第79代生徒会長選挙をおこないました。

最初に選挙管理委員会の生徒の紹介があり、次に生徒会長立候補者の立会演説がおこなわれました。

その後、2名の応援演説がおこなわれ、立会演説会が終了しました。

今回は、1名の立候補者のため信任投票になりました。

投票は、オンライン投票でおこなわれ、学年ごとに教室に戻り投票をおこないました。

すべての学年の投票がおこなわれ第79代生徒会長選挙が終了しました。

フィンランド・東ヘルシンキ音楽院来校 本校・吹奏楽部との合同演奏会をおこないました。

令和7年6月9日(月)本校講堂でフィンランド・東ヘルシンキ音楽院から約80名が来校され、

本校・吹奏楽部との合同演奏会をおこないました。

観客として2年生全生徒・保護者も参加する中、素晴らしい演奏会となりました。

東ヘルシンキ音楽院は1995年設立で、「イーストウィンド(東風)」、「ウィンドヴェイン(風見鶏)」、「ピーパリ(笛吹隊)」の3つの吹奏楽団で構成されています。

今回来校されたイーストウィンドは、12歳から20歳の演奏者からなり、フィンランド国内で高い演奏技術とクラシック音楽を中心とした質の高いレパートリーで知られ、北欧吹奏楽デイズ、ヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団との協演、大統領官邸での演奏など、華やかなイベントや大きなホールへの出演依頼も受けています。

第1部は、本校吹奏楽部が『エルフゲンの叫び』を演奏し、第2部は、東ヘルシンキ音楽学校吹奏楽団が『ラップランドの情景』光と闇の大地、『交響詩 フィンランディア』、『真夜中の太陽の子』の3曲を演奏しました。

第3部は、本校吹奏楽部と東ヘルシンキ音楽学校吹奏楽団が『モナーク・アヴェニュー』を

合同演奏しました。

その後、昼食を一緒にとり交流を深めました。

本校生徒は「本当に貴重なすごい経験ができた」「音楽で心が通じることが分かった」と滅多にない機会に目を輝かせていました

令和7年度 防災・避難訓練を実施しました。

想定として、「5月28日(水)に淡路島沖を震源とする地震が発生、震度5強の揺れを感じ、本館4階被服教室からのアイロン火災により発見時にはすでに燃え広がり、停電し一般放送が使えないが緊急放送は使用できる」を立ててそのもとで防災・避難訓練をおこないました。

生徒達はみんな落ち着いて行動し、グラウンドに集合しました。

今年は、阪神淡路大震災の発生から30年を迎えました。常日頃より防災意識を持ち震災での教訓を活かし備えを進める、貴重な機会となりました。

令和7年度春季定期戦をおこないました。

5月8日(木)神戸総合運動公園において、本校の伝統行事である神戸高校との春季定期戦をおこないました。

午前中に、グリーンアリーナでは男女バレーボール部、テニスコートでは男女ソフトテニス部が対戦しました。また、ユニバー記念陸上競技場では、サッカー部が対戦しました。

そして午後には、メイン競技である野球をほっともっとフィールド神戸でおこない、両校全生徒もそれぞれ1塁側・3塁側にわかれて集合しました。

最初にファンファーレが鳴り、生徒会旗・自治会旗交換、両校校歌斉唱、両校応援団によるエール交換がおこなわれ、その後両校応援合戦がおこなわれました。

次に、兵庫高校の井上校長が始球式をおこない、試合が開始されました。

両校とも互いに譲らず、逆転に次ぐ逆転の好ゲームとなり最終的に兵庫高校の勝利となりました。

全対戦が終了後、ほっともっとフィールド神戸で閉会式がおこなわれました。

最初に成績発表がおこなわれ、4勝2敗で兵庫高校が勝利しました。

そして、兵庫高校の井上校長より表彰があり、次に、神戸高校の新谷校長の挨拶がありました。

その後、両校校歌斉唱、エール交換、生徒会旗・自治会旗交換がおこなわれ、令和7年度春季定期戦を終了しました。

離任式をおこないました。

4月9日(水)に体育館で離任式をおこないました。

2年生・3年生が体育館に集合したのちに、離任される先生方が拍手の中入場されました。

最初に、井上校長より離任される先生方の紹介があり、次に離任される先生方一人ずつ離任の

挨拶がありました。

その後生徒代表のお礼の言葉があり、生徒会及びPTAから離任される先生方に、花束の贈呈が

ありました。

以上で離任式が終了し、離任される先生方が生徒の作った通路を通り退場しました。

令和7年度(80回生)入学式を挙行しました。

4月9日(火)に令和7年度(80回生)の入学式を挙行しました。

弦楽部の演奏により保護者の方々が入場された後に来賓の方々が入場され、その後吹奏楽部の演奏と共に新入生が入場しました。最初に、ピアノ演奏により国歌斉唱をおこないました。次に各担任が入学者名簿を読み上げ、令和7年4月1日付けをもって学校長により入学が許可されました。その後、新入生代表宣誓がありました。

次に井上校長が、式辞を述べられました。その内容は以下の通りです。

本校は創立以来生徒の育成の根本として質実剛健・自重自治の四綱領を掲げ、文武両道を継承しながら生徒の自主性・主体性を重んじる教育を実践してまいりました。四綱領は、これまでの卒業生と同様に80回生の皆さんにとっても本校での高校生活を充実した時間にしてくれる基本となる心構えですので、入学にあたりその意味と精神を少しお伝えしたいと思います。質素とは、物質的な豊かさだけではなく心の豊かさを第一にせよということです。世の中には様々な価値観・違う考え方があると認めて、自分はどう思うのか、どうすればいいのかを考える姿勢を持ってください。それが心の質素に繋がります。剛健とは、字のごとく心身の逞しさの事です。変化に対応し、決めた事は途中で投げ出さずに最後までやり抜く力と気力・体力、これを本校での3年間で身につけてください。

自重とは、自分を大切にする事。そしてそれと共に自分の価値を貶めるような軽率な行為を戒める言葉でもあります。謙虚さを忘れず、自分自身も他者も大切にできる寛容な人に成長してください。

自治とは、まさに兵庫高校生の矜持であり、皆さんが憧れる自由な校風を支えている根幹です。ただ自治は責任を伴います。これから先輩たちの姿を見ながら自治の精神とはどういうものか、どのような責任が伴うのかということを本校での生活を通して体験してみてください。変化の激しい

社会において本校で新たな歩みを始める皆さんには、中学時代とは大きく異なる状況の中で、

まだ変化についていけないと感じることがあるかもしれません。そんな80回生の皆様に科学者チャールズ・ダーウインの言葉を送ります。

It is not the strongest of the species that survives. nor the most intelligent that survives.

It is the one that is most adaptable to change.

( 生き残る種は最も強い種ではなく、最も知的な種でもなく、変化に最も適応した種である。)

本校では、国や県の指定事業を通して課題解決能力を育成するための探究活動を他校に先駆けて実施して参りました。今年度も大学や専門機関・自治体などと連携して様々な活動や発表会が皆さんを待っています。そして、武陽会・PTAの方々にご支援を頂いてベトナム研修・イギリス研修・神戸や東京での研修に加え、来年3月にはオーストラリア研修も企画するなどグローバル教育も充実しています。また、今年から神戸大学や京都大学の専門の教員によるデータサイエンスの授業を全員が受講する機会を設けるなど他校には無いこれからのIT社会を生き抜く人材の育成を進めてまいります。

生徒会活動や近畿大会に進出し優秀な成績を残す部活動なども充実しています。

さあ80回生の皆さんは何にチャレンジしますか?これからのチャンスを自分のものにするかどうかは自分次第です。ぜひ本校の豊かな学びの機会に積極的に参加し自分の資質や可能性を高め自分だけの「おもしろい」「わくわく」を身に着けてください。大学受験のためという視野の狭い学問だけではなく私たちを取り巻く様々な事例に関心を持ち、勉強・探究活動に取り組むことで、自分たちにできることはなにか?どんな事をしたら人を幸せにできるか?そして自分が「わくわく」できるかといった正解のない課題に、四綱領に則って果敢に挑み続けるチャレンジ精神と使命感をもって今日からの本校での高校生活に取り組んでくれる事を期待しています。

次に、PTA会長が式辞を述べられました。その内容は以下の通りです。

兵庫高校で学ぶ3年間で自分のやりたい事・強みをどんどん伸ばして個性を磨いて下さい。兵庫高校ほど個性を伸ばせる高校はありません。兵庫高校に入学したら、この人すごいなという人がいっぱいいます。でも皆さんも周りから見ればすごい。自分の個性を尊重してもらう代わりに他人も認めるということをこの3年間で学んでください。

その後、来賓紹介がおこなわれた後に祝詞披露があり、最後にピアノ演奏により校歌斉唱をおこない、令和7年度(80回生)入学式を終了しました。

そして、来賓の方々が退場された後に、1学年主任より第1学年団が紹介され担任の先導により

新入生が拍手の中退場しました。

最後に、1学年主任より保護者の皆様に挨拶をおこない、すべてを終了しました。

令和7年度着任式及び1学期の始業式と全校集会をおこないました。

4月8日(火)令和7年度着任式及び1学期の始業式と全校集会を新2・3年生で体育館においておこないました。

最初に、井上校長が着任者を紹介し、着任者を代表して岡部教頭よりお話があり、着任式を終了しました。

次に、井上校長が式辞を述べられました。その内容は以下の通りです。

校訓の四綱領の質素とは、身なり・持ち物だけではなく心の質素が大事です。心の質素とは、色々な考え方が自分とは合わない・違うという人の考え方をまず受け止め。その上で自分の中で分別していくことが心の「質素」に繋がる。新たなクラスになった時にまずは認め合ってください。そして心の質素を大事にしてほしい。剛健は身体が強いだけでは無く心も強くなければいけません。そのために色々な事にチャレンジして成功体験だけでなく失敗体験をしてください。次に自重は自分を大切にする事。自分が大事だから他人も大事にできる。それから自治はまさに兵庫高校生の矜持。自由な校風を支える根幹。ただし、自由には責任が伴います。次に新年度を迎えるにあたり3つの事をお願いしたいと思います。1つ目は時間の使い方についてです。時間は有限です。今年1年時間を大事にしてください。時間を大事にする事と断捨離で色々なものを整理して思考も整理する事は密接に関係しているので、まずこの4月、自分の身の回りの物を片付けながら、思考も整理して時間の使い方を考えて欲しいと思います。2つ目は勉強と様々な体験にチャレンジすることです。なぜ兵庫高校に入ったのか見返して、自分の脳に自分が勉強したことを定着させる方法など自分に合ったやり方を見つけてください。3つ目は言葉を大切にすることです。言葉は刃物です。自分ではたいしたことないと思う事でも人を非常に傷つけることがある。ましてSNSでは何かを発信した時に相手にどうとられるかわからない。何が大事なのか、しっかり考えて時間を大切に・言葉を大切に、勉学に集中して今年1年学んでください。

校長式辞の後、吹奏楽部の演奏により校歌斉唱をおこない、始業式を終了しました。

次に吹奏楽部・ギターアンサンブル部・STEAM委員の表彰伝達式をおこないました。

その後、生徒指導部長より新入生が入ってくるので、上級生として部活動や登下校について丁寧に伝え導いてください。また、スマートフォン等に係る校内ルールを守り、トラブルに巻き込まれないように十分に注意するようにしてくださいという講話がありました。

最後に、生徒会長から歓迎行事の注意事項等と文化祭実行委員からの連絡があり、令和7年度1学期着任式及び始業式と全校集会を終了しました。

令和7年度入学生合格者説明会をおこないました。

3月21日(金)に令和7年度入学生合格者説明会をおこないました。

最初に、令和7年度入学生合格者の受付をしたのちに、各教室に分かれて放送による説明会を

おこないました。

その後、制服採寸、体育館シューズ申込、校章・学年章購入、体操服採寸、教科書・副教材販売、成績開示をそれぞれの会場にわかれておこない、令和7年度入学生合格者説明会を終了しました。

令和6年度3学期終業式および全校集会をおこないました。

3月21日(金)に3学期終業式および全校集会を体育館でおこないました。

最初に井上校長が、昨年度ある国際的な研究所が行った調査によると日本の国際競争力の順位が過去最低を記録した。皆さんに期待することは、四綱領に基づいた色々な学びをし、自分の在り方・自分の才能・自分ができる人間であると誇りをもって自分の「おもしろい」を追求してほしい。自分の「おもしろい」を追求するのが兵庫高校の学びの1つでもある。自分の「おもしろい」を追求することが最終的に自分の幸せと自分が活躍することにつながり、そして社会全体の幸せに繋がればいいと思います。そのためには、勉強しなければいけない。それを皆さんがこの春休みにどのように考えて、次年度どのように捉えていくか?新一年生にどんな背中をみせるか?それを期待していますという式辞を述べました。

続いて吹奏楽部の演奏で校歌斉唱をおこない、令和6年度3学期終業式を終了しました。

次に全校集会を開きました。最初に、書道部・女子テニス部・水泳部・ダンス部・放送部・創造科学科の表彰状伝達式をおこないました。

その後生徒指導部長より、先日TBSのThe Timeでも放映されたセブンティーンアイスの自動販売機を設置するときに出た意見のように、部室も気付いた人がきれいにする。また、SNSのトラブル等気を付けるようにとの講話がありました。

最後に文化祭実行委員と生徒会委員から諸連絡があり、令和6年度3学期終業式および全校集会を終了しました。

第77回卒業証書授与式をおこないました。

2月28日(金)に講堂で第77回卒業証書授与式を挙行しました。

77回生の行事スライドが上映される中、保護者の方々が入場された後に来賓の方々が入場されました。

その後、弦楽部の演奏と共に卒業生が入場し、第77回卒業証書授与式が始まりました。

最初に、国歌斉唱をおこなった後に卒業証書授与をおこないました。

次に井上校長が、本校3年間の学びでの根幹にあった四網領の精神を卒業後もどう実践し続けるかに

おいて式辞を述べました。式辞の中で質素とは真に大切な事を見極める力を持つことで、考え方や習慣に無分別知の概念を持つ事を大切にしてもらいたいと考えること。次に剛健とは、困難や変化に負けないしなやかな体と心の強さを持つ事。加えて変化の激しいこの世の中を生き残るには、変化に適応するだけではなく個性主義の方法にたよらず自己を見つめ、自分が社会にどう貢献できるのかという公的な視点をもつことこそが真に成功するための鍵であると考える。ではその揺るがない自分の芯をどのように育てることができるのか?について述べました。次にそれは自重によってできる。自重とは、自分の価値を知り自分に誇れる力をもつこと、そのために不断の努力を続けることが大切。最後に自治は、

自由と責任のバランスを学ぶ場であり、自由な言動や発想は自らの責任の上に成り立つもので、社会の一員として責任感と主体性を持ち、自分と他の人も大切にし共同してよい未来をつくることは難しいがその実践こそが社会全体のウエルビーイングに結び付く礎となる。本校で3年間学んだ卒業生なら、

これからもここで得た知識や経験を糧として社会のあらゆる分野で活躍している武陽会の先輩のようにこの広い世界を飛び回ることだと思う。数多くの有為の人材を輩出してきた兵庫高等学校の卒業生であることを誇りに思ってもらいたい。その人生の飛翔の途中で悩んでどうしようもなくなったら、自分は誰なのか?何を大切にしているのか?を自身に問いかけてみて、時には本校に羽を休めにきて

もらいたい。今日から本校は母校となるのだから、という式辞を述べられました。

その後、武陽会理事長が四綱領この誇るべき伝統の精神を受け継ぎ、後から続く後輩のために力を

尽くせる武陽人となって下さい。先般のコロナを含め兵庫高校は、幾多の困難を乗り越え今日に

至ります。そしてそこに学ぶ生徒や卒業生のたゆまない努力や母校愛が伝統を今日まで継承し未来へと

継承されていきますという式辞を述べました。

最後にPTA会長が、兵庫高校生はバランスと要領が良い。何より自由を楽しめる心がある。困難に

ぶつかった時は、この要領の良さを思い出し、うまく周りの人々を巻き込むことによって一人では

どうしようもない事でも乗り越えられる。どうぞ先輩を頼って下さいという式辞を述べました。

次に来賓の紹介があり、その後祝詞の披露が行われました。

そして、在校生代表が送辞を述べ、卒業生代表が答辞を述べました。

その後、記念品贈答がおこなわれました。

最後に卒業式歌斉唱、そして校歌斉唱をし、卒業生が退場し在校生・保護者の方々・教職員が拍手で

見送りしました。

その後卒業生の保護者を代表して本校卒業生で朝日放送テレビ(ABCテレビ)アナウンサーである

小縣裕介様より謝辞をいただき、最後に、3学年主任より保護者の皆様にご挨拶をして、

第77回卒業証書授与式全日程を終了しました。

第77回卒業式予行・同窓会入会式・各種表彰式を行いました。

2月27日(木)に第77回卒業式の予行・同窓会入会式・各種表彰式を講堂でおこないました。

最初に卒業式の歌唱練習をしたのちに、式の流れ説明、卒業証書授与・記念品贈答・答辞等の

練習をしました。

次に、同窓会入会式がおこなわれ、武陽会副理事長が式辞を述べられました。

最後に、皆勤賞・島田賞・ゆうかり賞の表彰がおこなわれ、

第77回卒業式予行・同窓会入会式・各種表彰式を終了しました。

修学旅行を実施しました

12月9日から3泊4日で沖縄本島にて第2学年(78回生)の修学旅行を実施しました。初日に訪れた平和祈念公園では、本校卒業生で元沖縄県知事の島田叡さんの慰霊塔前で献花式を行い、全員で校歌を歌いました。同公園内にある平和祈念資料館では、展示される写真や映像等を通じて平和の尊さについて改めて考えました。二日目・三日目の伝統文化体験やマリンスポーツなどの自然体験は充実した内容で、楽しみながらも教養を深め、充実した体験活動を行うことができました。最終日は約80台のタクシーに分乗して、班別の研修を行いました。事前の計画に基づいて行動し、最後は那覇空港に集合するというものでしたが、集合時間の5分前には全員の点呼が完了していました。今回の修学旅行は天候にも恵まれ、また修学旅行委員を中心に78回生がしっかりと役割を果たすことができたため、全てのプログラムを滞りなく実施することができました。以下、生徒の感想を抜粋して掲載します。

◆私は高校に入ってから初めて自ら修学旅行委員に入りました。なんとなく決めた平和学習係でしたが、事前学習の計画や献花式の段取を通して自分達で進めていく大変さを感じました。献花式当日には反省点もありましたが、何よりもやりがいを感じてこの係を選んで良かったなと思いました。また、クラスでは、至らない点もあったと思いますが指示を聞いて動いてくれたり、レクもとても良いものをみんなで作れたと思います。運営側と生徒側として2倍楽しめた修学旅行でした!

◆私は挑戦したのは、紅芋タルト作りです。ものすごく不器用だと自分で自覚していたので、見た目は多少不格好になってしまうかもだけれど、紅芋は何としてでも食べたいし、とりあえず自分なりに作ってみようと思いました。紅芋つくりの作業工程としては、型をまず作って、そのあと紅芋ホイップを上からかけるという、言葉だけでは簡単そうに思えた気がしましたが、見事にやられました。作る段階ごとに、私の不器用さが目立ってしまい、私の友達が淡々ときれいにホイップをかけている姿を見て、焦りを感じながら作っていたわけですが、自分が作り上げた紅芋は案の定ホイップのかけ方がイマイチで不格好でした。でも、正直1番おいしそうにも思えました。一生懸命だけど不器用な「自分らしさ」の味は大切な思い出の一つです。

◆私は修学旅行3日目、マングローブカヌーのコースに参加しました。まず、カヌー体験は大自然の中で直接マングローブに触れることができてとても新鮮でした。カヌーをするのは小学生以来で不安でしたが、どんどんコツを掴んでいけて楽しかったです。友達のカヌーとぶつかったり濡れたりしたのも、いい思い出になりました。また、マングローブについてのお話もたくさん聞かせていただきました。今まで名前は授業で聞いたことがあったけれど詳しく知らなかったので、とても勉強になりました。特に、マングローブが海水の中で繁殖するようになった理由が興味深かったです。仲のいい友達とカヌー体験ができて本当に楽しかったです!また沖縄に行ったらもう一度カヌー体験をしたいなと思います。

◆私は友人とシュノーケリングに参加した。アクティビティが決まってから、自分がカナヅチであることを思い出し焦ったが、当日ガイドの方に引っ張ってもらうことで事なきを得た。海は綺麗に澄んでいて、10m先の珊瑚も小魚もはっきり見えるほどだった。途中ガイドの方が「今僕の下にいる珊瑚はみんな死んでいます」と衝撃的なことを教えてくださり、環境問題に関心の薄い自分でもこの時は流石に考えた。そしてバナナボートでは面白いほど振り回され終始ほぼ浮いていた気がする。沖縄の海での体験は、自分の最高の思い出になると共に環境について考えるいい機会になった。結論超楽しかった。

◆今回、私は実行委員長として修学旅行に臨んで、たくさんの良い経験ができました。修学旅行中には、先生が褒めてくださった帰りの空港の集合時間だったり、学年レクのクオリティだったり、全体として、一年生時の野外活動と比べると成長した部分が顕著に現れていたと思います。そんな修学旅行を迎えるために、準備には修学旅行自体よりはるかに多くの時間をかけました。一学期の期末テスト後にあった初めての実行委員会をきっかけに実行委員は動き出し、修学旅行中の動きが円滑に進むよう、綿密に計画してきました。そして迎えた修学旅行では、心配なこともいくつかありましたが、実行委員や、先生方なども含め、たくさんのサポートありきで乗り越えることができたと思います。私個人としてはまだまだ反省点も多かったですが、78回生全員の思い出に残るような修学旅行になっていたら幸いです!!修学旅行中もたくさんのご協力ありがとうございました!

第5回 ひょうご高校生 環境・未来リーダー育成プロジェクト 発表会

1月25日(土)に兵庫県立工業技術センターにて、「第5回 ひょうご高校生 環境・未来リーダー育成プロジェクト 発表会」を実施しました。

「ひょうご 高校生環境・未来リーダー育成プロジェクト」とは、公益財団法人ひょうご環境創造協会が主催する気候変動対策と脱炭素社会の実現を目指すため、環境問題などに取り組む人材を育成するプロジェクトです。具体的には参加する高校生の「地球環境問題(特に温暖化、気候変動)を科学的、論理的に捉えることができる」「グローバルで複合的な視点から持続可能な社会の実現に向け行動できる」「多様な意見を聞きながら、データや根拠に基づいて解決策を提案し、それを他者と協力して実行できる」という3つの観点の育成を目指しています。

プロジェクトは9月から始まり、全6日のプログラムでこの日が最終の発表会でした。本校からは3名の2年生が参加し他校生と協働で発表を行いました。1人は放置竹林問題の解決に向けて「竹紙を広めたい」というテーマで竹紙の有用性と学校などでの使用について言及し、竹紙の利用を増やすことで放置竹林の解決をという提案をしました。また、2人は太陽光発電について「卒FIT後の電力」というテーマで地域と地域密着型の発電会社についてまとめ太陽光発電の買い取り価格の維持や地域への支援の方法などについて提案しました。

どの発表もよく考えてまとめられており、最後の講師の先生方の好評では、今年の発表は特に素晴らしいとのことでした。また、参加した生徒たちも大変満足して発表会を終えました。

野外活動をおこないました。

令和6年10月2日から4日に第1学年の野外活動が実施されました。生憎の雨天と低気温で、目的の大山登山は果たせませんでしたが、鳥取・島根両県に渡る史跡、名所訪問や、屋内競技場では学年レクレーションなどを行いました。特に室内で行ったクラスレクレーションや模擬キャンプファイヤーは、大いに盛り上がりました。最終日には予定通り、大山を背に飯盒炊爨を行うなど、雨天でありながらも充実した2泊3日となりました。

以下は行事の中心となって参加した、野外活動委員の感想からの抜粋です。

――――――――――

この野外活動で特に印象に残っていることは、学年レクレーションです。

当日までに、どのクラスも全員が必死に練習し、一丸になっていました。

当日の夜、学レクが始まってから次の日の終わりまで、全員が全力で盛り上げ、披露する人たちにとって最高の舞台をつくっていて、そこに79回生のよさを感じました。

学レクだけでなく、学年行事や観光、宿泊先でも79回生の色々なよさが見られて、どの瞬間も濃い思い出にすることができました。

このような機会は企画、運営してくれた野活委員や先生方、ホテルのスタッフ、旅行会社の人など、多くの人のサポートがあり成り立っています。そのことに感謝しつつ、次の修学旅行も最高の思い出になるよう、もっともっと学年の絆を深めていきたいです。

――――――――――

私は野活委員のキャンプファイヤー・学年行事係として1学期から準備してきました。

野活当日、雨の影響でキャンプファイヤーが中止となってしまい、本番ギリギリまで時間通りに進行できるか不安でしたが、想像以上に盛り上がり、他の野活委員の協力もあって無事に終えることが出来ました。また、この野活を通して様々な経験をし、79回生の絆もより一層深まりました。みんなで良い野活を作り上げることができ、本当によかったです。

――――――――――

このレクを通して、僕が感じたことは、面倒だとか、大変だからで諦めること、妥協した時点で楽しみは減るということ。最大限の努力が最高の思い出を作ること。このメンバーの野外活動がすごく楽しかったこと!

――――――――――

今回の野活は生憎雨に見舞われ、色々な予定が変更されたりもして動きが急に変わり大変だったけど、委員の各係はもちろん、みんなも協力して動いてくれたおかげで無事に楽しい野活にすることができました。

2日目だったはずの学年レクが1日目になり、すごくドタバタしていたり、うまく連携が取れず、時間がかなり押してしまい、ステージに出てくれる人たちにはたくさんの迷惑をかけてしまいました。しかし、みんながとっても楽しそうに盛り上がってる様子は思い出に残るレクになったんじゃないかなと思わせてくれました。時間には限りがあったけど、許された時間をすごく濃い時間にすることができたのが本当に良かったです。自分たちが企画したものをみんなに楽しんでもらえたことが何よりも嬉しく、野活委員をした甲斐があったなと感じました。

阪神・淡路大震災追悼行事をおこないました。

1月17日(金)に1・2年生は講堂で、3年生は教室(リモート)で阪神・淡路大震災30年追悼行事をおこないました。

最初に井上校長から、阪神・淡路大震災の被害状況の説明がありました。

次に総務部長による阪神・淡路大震災発生時に経験した状況が語られ、自身の体験をもとに震災への事前の備えと震災発生時の行動、そして発生後の行動などの話がありました。

その後、井上校長より本校は被災しながらも避難所となり地域の多くの被災者の方が集まり、大切な人や長年かけて築いたものが一瞬で失われてしまうような悲惨な状況にもかかわらず、被災者は前を向き震災後30年で信じられないスピードで街を再生された。その姿勢は、私たちが今、未来に備えるうえで貴重な教訓を示していることについての式辞がありました。また式辞の中で、震災の教訓を実際に行動に移すために、私たちが最も意識しなければならないのが、正常性バイアスであり、異常事態が起きても自分は大丈夫・自分には関係ないと楽観視してしまい適切な行動を取ることを妨げる心理現象である「正常性バイアス」を克服するためには、日頃からの備えと想像力が必要であること、そしてこの震災から得た最大の教訓が支えあいの力であることも事実であるという内容も述べられました。

次に、震災当時本校で生徒会長を務められた卒業生の前田先輩からの本校生へのメッセージを放送部の生徒が代読しました。

最後に、阪神・淡路大震災から30年を迎え犠牲となられた多くの方々のご冥福を祈り、黙とうを捧げ阪神・淡路大震災追悼行事を終了しました。

令和6年度3学期始業式および全校集会をおこないました。

1月8日(水)に1・2年生は講堂で、3年生は教室(リモート)で3学期の始業式および全校集会をおこないました。

最初に井上校長が、調査によると企業が望む優秀な人材に最も必要な資質はコミュニケーション能力で、知識・技能だけではなく人格・性格面を重視する傾向にある。また優秀な人材に共通して顕著にみられるのが、気持ちの切り替えが早く、失敗した時に周囲に謝罪ができ、自己分析を冷静にして自分自身でフォローできる人である。社会が求める真に優秀な人材になるには、様々な体験を通して他者とのコミュニケーション能力を育てるために勉強だけではなく、兵庫高校にいる時間を楽しみながらこの1年間色々な事にチャレンジして真の優秀さを伸ばしてくれることを期待していますという式辞を述べました。

続いて、校歌を斉唱し3学期の始業式を終了しました。

次に、全校集会を開きました。最初に、書道部・女子テニス部・放送部・空手道部・機械体操部・ギターアンサンブル部・水泳部と探究活動の表彰伝達をおこないました。また、西日本大会・近畿大会に出場する女子テニス部については壮行会をおこないました。

最後に、文化祭実行委員から今年の文化祭のスローガンの発表と諸連絡があり、全校集会を終了しました。

令和6年度2学期終業式および全校集会をおこないました。

12月24日(火)に2学期終業式および全校集会を体育館でおこないました。

最初に井上校長が、カーネル・サンダースを例にあげて、自分の能力を信じて地道に最後まで

頑張れば必ず結果がついてくる。元旦に自分が続けられること、地道にできそうなことを1年の計として、

自分の中に打ち立てて3学期始業式を皆と迎えることを楽しみにしていますという式辞を述べました。

続いて、吹奏楽部による演奏で校歌斉唱をおこない、令和6年度2学期終業式を終了しました。

次に全校集会を開きました。最初に、ソフトテニス部、女子テニス部、数字・理科甲子園2024チーム友達の

表彰状伝達をおこないました。また、近畿大会に出場するソフトテニス部、女子テニス部の壮行会を

おこないました。

その後、生徒会長から諸連絡がありました。また1年たつことが早く感じること、1年を有意義に過ごしたい

というスピーチをしました。

最後に生徒指導部長から部活動について年度途中から部活動に参加したい場合、また逆に部活動を休みたい、

辞めたい場合や他の部活動に代わりたい場合など、遠慮なく相談するようにとの講和や諸連絡があり、

この日の終業式および全校集会を終了しました。

令和6年度芸術鑑賞会をおこないました。

12月17日(火)に1・2年生参加の芸術鑑賞会を神戸芸術センターにておこないました。

第一部は本校生徒による演奏がおこなわれました。

最初に弦楽部による、弦楽のためのエレジー・Let It Go~ありのままで~が演奏され、

次に吹奏楽部による、シンフォニエッタ第3番「響きの森」・おジャ魔女カーニバル!!・

All I Want for Christmas Is You・Paradise Has No Borderが演奏されました。

最後は、管弦楽団による、「アルルの女」第2組曲より第3曲「メヌエット」、

第4曲「ファランドール」が演奏されました。

休憩の後、第2部は本校卒業生3名を含む、5名の管楽器のプロ演奏家のゲストによる

木管5重奏が演奏されました。

~木管5重奏による世界の音楽~と題してディベルティメント・アダージョKV484a・

ルネ王の暖炉が演奏された後、楽器紹介があり最後にカルメン幻想曲が演奏されました。

そして、アンコールではとなりのトトロメドレーが演奏されました。

最後に、生徒会長からゲストの方々にお礼を申し上げ、芸術鑑賞会は終了しました。

令和6年度秋季定期戦をおこないました。

10月31日(木)に神戸高校との秋季定期戦を本校で行いました。

午前中に、テニスコートでは男女テニス部、講堂では男女卓球部が対戦。

体育館では男子剣道部、その後男子バスケットボール部が対戦し、グラウンドでは男女陸上競技部が対戦しました。

昼休みをはさんで、神戸高校・兵庫高校の全生徒がグラウンドに集合してファンファーレが鳴った後、生徒会旗・自治会旗交換、国歌斉唱、エール交換、応援合戦が行われました。

その後、メイン競技であるラグビー部の対戦がグラウンドで行われました。

全対戦が終了後、全生徒がグラウンドに集合して閉会式が行われました。

まず、成績発表が行われ4勝3敗1分けで神戸高校が勝利し、神戸高校の西田校長より表彰があり、次に、兵庫高校の井上校長の挨拶がありました。

その後、校歌斉唱、エール交換、自治会旗・生徒会旗交換が行われ、令和6年度秋季定期戦を終了しました。

令和6年度秋季定期戦の壮行会をおこないました。

10月28日(月)に全校生による神戸高校との秋季定期戦の壮行会を本校グラウンドにて行いました。

出場部活(ラグビー部・陸上競技部・剣道部・男子バスケットボール部・男子テニス部 ・女子テニス部・男子卓球部・女子卓球部)の生徒が前に整列し、開会宣言が行われました。

次に井上校長の挨拶があり、その後、生徒会長による激励の言葉、応援団によるエール、吹奏楽部の演奏による生徒会歌・校歌を斉唱しました。

また、生徒会長によるユーカリの葉のパフォーマンスも行なわれ、壮行会を盛り上げました。

最後に、各部代表者により、定期戦に向けて抱負を語ってもらい、壮行会を閉会しました。

体育祭が開催されました

令和6年9月25日、体育祭が盛大に開催されました。今年は「今日 本気(ガチ)になりました」をテーマに、兵庫高校ならではの「ダンスによる準備体操」、「綱引き」や「大縄跳び」のクラス対抗戦、新種目の「応援合戦」、そして伝統の「おろせません勝つまでは」など全競技本気(ガチ)に頑張りました。生徒たちの一生懸命な姿が、グラウンド全体を感動に包み、大いに盛り上がりました。

保護者の皆様や地域の皆様にもご声援いただき、心より感謝申し上げます。

令和6年9月9日 【78回生(総探)】探究講演会 講師:神戸大学 林 創 教授

2学期最初の授業では、これから本格的な探究を始めるにあたり「研究計画の立て方」について、林先生にレクチャーをして頂きました。夏季休業中に各グループで先行文献調査や研究計画の立案に取り組んできましたが、探究活動を始めるにあたり、計画詳細を詰めていく段階における留意点を教えていただきました。特に、例年多くの生徒が実施するアンケート調査については、質問の作り方やアンケートのデザインについて具体例を挙げていただきながら丁寧に教えていただきました。

<生徒の感想>

・独立変数と従属変数は実験でよくやったことがあったので、理解がしやすかったです。面白かったのは質問の文言や、順序によって回答に影響を及ぼすことです。今まで何気なく答えていたアンケートなどが誘導するために工夫されていたものがあるとすればとても怖いです。全然気づかないし、逆に言えば自分自身も無意識に誘導質問してしまっていたかもしれません。公平な回答をしてもらう為には、言われた通り順序や、質問の文言などをしっかり検討した上で質問しないといけないと感じました。

・自分の班もアンケートを実施しようと思っていたのですが、どんな内容でしようかを考える前に、知りたい情報はなんなのかもっとしっかり調べなければより正確で欲しい結果が得られないとわかりました。それから、アンケートでの言葉遣いは特に気をつけないと、まずアンケートに協力してくれている人を不快に感じさせてしますかもしれないし、本当のことを書きづらくさせてしまうかもしれないので、どうやったら回答しやすいかを考えて作ろうと思います。今日の授業で探究の道が少し開けた気がしました。

・今回の講演会では探究に関してより深く、より専門的にお話して下さりました。また今の自分のグループの計画の拙さや、考えの甘さが露呈したと思います。今一度グループの仲間と話し合ってこの講演のことを参考にしながら探究にもっと意欲的に参加しようと思いました。探究の活動以外の人間の心理学についても興味を持ちました。たった少しの違いで人間のバイアスというのは大きく働き、それが日常に蔓延っていることが分かりました。

令和6年6月25日 【78回生(総探)】授業の様子:ミニテーマ発表会

1学期最後の総探では、「ミニテーマ発表会」を実施しました。各グループが以下のような内容で発表に臨みました。発表会には、アドバイザーとして77回生(3年生)が参加し、7自身の1年間の探究の経験をふまえた具体的なアドバイスを2年生にしてくれました。

<ミニテーマ発表会の概要>

・発表要旨に沿って、①~⑤の内容を発表

① 大テーマを選んだ理由

② 大テーマと設定したSDGsの視点

③ 現時点での研究テーマ

④ 究テーマの「オ・ハ・イ・オ」

⑤ 研究を進めるにあたって、疑問点や困っていることなど

・オーディエンス(2年生)からのアドバイス

・アドバイザー(3年生)からのアドバイス

以上を各グループ5分程度で実施。

令和6年6月3日 【78回生(総探)】探究ワークショップ 講師:神戸市企画調整局職員

神戸市企画調整局の職員2名を講師にお迎えし、探究の中心テーマの理解を深めるための講義とワークショップを実施していただきました。前半の講義では、神戸市の次期マスタープラン策定に向けた神戸市の現状と課題についてお話しいただきました。後半は、テーマ設定のためのスキルを体験的に学べるようなワークショップを実施していただきました。生徒はワークショップを通してより深い学びにつながりました。

<生徒の感想>

・「どこがダメか、課題か」という考え方ではなく、「どんな風にしたいか」というアプローチの仕方が大事だと知ることができました。これは探究にも役に立つと思います。

・グループで考えると色んな意見が出てきて面白かった。ワクワクするものというとすぐに思いつきそうなのに、神戸の街と関連させるだけで難しく感じた。これからの社会には柔軟な考え方が必要だと思った。

・前半の講義では今既に取り組まれている、またはこれから行われる神戸市の具体的な政策を知ることができてより自分が住んでいる街に興味を持ちました。後半のワークショップでは、神戸について改めて考え、周りの友達と意見をすることで新たに、こんなものがあったらいいなと未来の神戸を考えることができました。

・物事を改善する時に、課題から考えがちですが、自分がワクワクすることを目標に考えるという、ポジティブな視点があることを知ってとてもためになりました。神戸のことは定期券圏内しかよく知りませんが、色々開発されて住みやすく生きやすい街になっていけばいいなと思いました。

令和6年度2学期の始業式と着任式等をおこないました。

9月2日(月)に1・2年生は講堂で、3年生は教室(リモート)で2学期の始業式を

行いました。

最初に井上校長が、パリオリンピックでの北口選手の活躍を例にあげて自己分析と努力に

ついて、また2学期に生徒の皆さんに期待することについてなどの式辞を述べました。

次に、新しいALTのジェームズ・ステフェン先生の着任式を行いました。ジェームズ先生は、今後本校のスタッフの一員として活躍されることと思います。

続く全校集会では、まず代表者4名が夏休み期間中に実施したベトナム研修の報告会を

行いました。

その後、書道部・陸上競技部・水泳部・女子テニス部の表彰伝達式と近畿大会出場の壮行会

を行いました。

また、生徒会体育祭実行委員から今月行われる体育祭のスローガンが発表されました。

そして、生徒指導部長から生徒アンケートについて、教務部長から交通スト、非常変災

(風水害等)予想される場合について授業開始時間変更の説明があり、この日の式や集会を

終えました。

東京みらいフロンティアツアー「3日目東大ツアー」 ※参加生徒寄稿

最終日、私たちは生徒教員全員で東京大学を訪問しました。

根津駅から裏門を通り、東京大の敷地内へと足を踏み入れた私たちはその圧巻といえる建物たちに気おされそうになりながらもとても良い刺激を受けることができました。なかでも図書館は外観内観ともに素晴らしく、知の拠点の偉大さを体験しました。赤門の前では集合写真を撮り、購買ではここでしか買えない東大グッズも買いました。大学の案内も含め、図書館の手配をしてくださった、本校卒業生で現在東京大学2回生の平田さんには深く感謝したいです。 三日間の東京みらいフロンティアツアーの最後を締めくくるとても良い内容でした。本当にありがとうございました。

東京みらいフロンティアツアー「新体験にあふれた一日」 ※参加生徒寄稿

8月20日78回生の6人は朝一番に農林水産省に到着しました。

農林水産省でははじめに、業務についてご講義いただき、図書館、記者会見室と林野庁の展示を見学しました。特に記者会見室は職員の方でもあまり入らないところで、そこで大臣や記者の席に座って写真を撮りました。滅多にできないことだったので面白かったです。

つづいて私たちは参議員会館に向かい本校OBの宮崎雅夫議員と対談しました。

農林水産関係のお話をお聞きし、たくさんの質問に答えていただきました。議員さんが普段使われているお部屋だったので緊張しましたが、学びの多い時間となりました。

次に国会議事堂に入り、中を見学させていただきました。参議院議場、御休所、中央広間、最後に国会議事堂を目の前で見ました。どれも広くきれいで圧倒されましたが、参議院議場は1階と2階が吹き抜けになっていて、想像よりも広くて驚きました。

国会議事堂前で写真を撮ったのも思い出になりました。

さらに参議院の議員食堂で昼食をとりました。内装がとてもきれいなうえ料理も絶品でした。

最後に千葉にあるアジア経済研究所を訪問しました。最初に業務についての講義、ベトナムについての研究内容についてお聞きし、質疑応答を行いました。研究に関するアドバイスもいただき有意義な時間となりました。さらに図書館の説明も受け、入館させていただきました。4階建ての広い館内にあるたくさんの資料を目にし、圧倒されました。

1日を通して、今まで知らなかったような仕事を知り、知識を得、自分の進路について考えられるとても充実した時間になりました。

東京みらいフロンティアツアー「2日目」 ※参加生徒寄稿

東京研修2日目B班では朝早くから衆議院会館に行きました。前外務副大臣で現在は文部科学部会長の山田賢司さんと質問形式の対談を行いました。外国でのさまざまなエピソードを話してくださり、とても楽しくためになる時間になりました。

次に日本ASEANセンターへ行きました。事前にお送りした質問に答えていただいたり、多文化理解を進めていくための大切なことを教えていただいたりしました。

3つ目に国連UNHCR協会に行きました。ファンドレイザーという民間非営利団体での資金調達を専門に行う職業の方に国連UNHCR協会が行っていることや難民問題について教えてくださり、難民問題を自分にあてはめて考えることができた素晴らしい時間になりました。

午後になって、外務省へ向かいました。広報課の方に外務省の中を案内していただき、報道室や国際会議場に入らせていただきました。ニュースで何度も見たことのある場所でわくわくしました。本校OBで外務省課長の前田さんと国際会議場で対談し、とても有意義な時間になりました。

最後にアジア経済開発銀行に行きました。アジアでの貧困問題について教えていただき、講師の方が実際に行ったプロジェクトについても聞きました。アジアでの日本の役割と日本に求められていることについてのディスカッションを行い、私たちが発展途上国にどのようなことができるのか考えました。

さまざまな分野の施設を訪れましたが、外国で仕事を行っているという点で共通していて、将来海外で働いてみたいなと思っている私にとってすごくためになる時間でした。

東京みらいフロンティアツアー「2日目A班」 ※参加生徒寄稿

研修2日目、私たちA班は江東区有明の「パナソニックセンター東京」と、中央区銀座にある三菱電機イベントスクエア「METoA Ginza」、そして千代田区丸の内の「三菱電機ビルソリューションズ」を訪問しました。

ホテルから電車を2度乗り継いで向かった最初の訪問先、パナソニックセンター東京では、パナソニックグループが実現を目指す「物と人がともに豊かな社会」に関して、体感情報とともに学ぶことができる 「Panasonic Group Solutions Showroom」にて説明を受けたほか、一般向け体験施設「AkeruE」にて、様々なことを実際に体験することでより身をもって感じることができました。これらの体験は普段の生活の中では経験することのできないものばかりでした。本日の見学で学んだことや、体験したことを生かして、これからの探究活動をより創造的な観点から見つめなおしてより良いものを作っていきたいです。

続いての訪問先、METoA Ginzaでは、開催中の「マンガ×AI展」について、体験や展示を通して伝えたいことを詳しく解説していただきました。また、青空を模した照明「misola」や、空中タッチディスプレイ、スマホで誰でも簡単に操作できる遠隔操作ロボットなど三菱電機の開発した様々なものを見せていただきました。特に「misola」は本校の薄暗い廊下にぜひ導入したいと感じました。さらに、それぞれの製品について解説していただいた社会的意義は大変興味深く面白いもので、体験の最中にも一同が真剣に話に聞き入る場面もありました。

2日目最後の訪問先は三菱電機本社ビルにある、三菱電機ビルソリューションズでした。現在のビルにおいて必須ともいえるエレベーターやエスカレーター、防犯装置についての最新の技術を見学しました。見学の中では、実際のものが展示されており、楽しくわかりやすく学習することができました。

今日一日の活動を通して普段の学校生活では、関わることのなかった仲間たちと交流することができ、絆を深めることができました。この経験はこれからの学校生活を送るうえで必要なことだと思います。本日、お時間を割いて私たちに貴重な経験をさせて下さった皆様、本当にありがとうございました。あらためてお礼申し上げます。

東京みらいフロンティアツアー「1日目東京武陽交流会」 ※参加生徒寄稿

8月19日18時40分頃、それぞれの訪問先を余すことなく満喫したX・Yの両班、総勢28名は赤坂にあるビルの会議室に集まりました。

交流会では5つの班に分かれ、東京武陽会の方々と食事の席にて話し合いました。各班での自己紹介の後、現在行っている探究の内容や今日のツアーで学んだことについて、話は大いに盛り上がり、時が経つのも忘れるほどでした。ことに探究に関しては、各分野の第一線で活躍されている卒業生から直にアドバイスを頂けるとあって、各個人からの質問や意見は尽きることなく飛び交いました。私の班では探究について厳しいながらもとてもありがたいアドバイスをいただき、学校に帰って探究に活かすのがとても楽しみです。最後には記念写真を撮影し、楽しく有意義な時間は早くも終了となりました。

本日、お忙しい中お集まりいただきました東京武陽会の先輩方、本当にありがとうございました。

東京みらいフロンティアツアー「1日目Y班」 ※参加生徒寄稿

2024年8月19日午前8時43分、新神戸駅の2番線を離れたのぞみ82号。途中富士の嶺こそ雲帯に隠れて見られなかったが、大きなトラブルなく、列車は定刻通り品川駅21番線に滑り込んだ。ここに我々Y班の一行は東京の地に降り立ったのである。しかし感慨に浸る余裕なく、訪問先のあるお台場へ向けて慌ただしく移動を始めることとなった。

最初の訪問先、Kawasaki Robostageでは、一般公開されている体験コーナーにてduAro1という協働ロボットを用いて似顔絵を描いてもらったほか、溶接に使用する産業用ロボットとVRゴーグルを用いてドローンによる飛行の疑似体験をさせていただいた。その後、川崎重工が手掛けるロボット開発に関して、その歴史や分野、目指す将来に至るまで詳しくご講義いただいた。どれも興味をそそられるものばかりで、歓声と笑いも交えた有意義な時間となった。

次の訪問先は産総研(産業技術総合研究所)の臨海副都心センターである。はじめに産総研の概要と、研究開発している技術の一部を紹介していただいた。体験時間にはアザラシのセラピーロボット「パロ」の鳴き声に旅の疲れを大いに癒された。続いて研究室に移動し、デジタルヒューマン技術について説明していただいたほか、実際に計測に使用する機器を用いて使用時の様子を見せていただいた。最後に再度部屋を移り、子供や高齢者の行動や安全に関する研究について詳しく説明していただいた。どれも面白く興味深い内容で、研究者の生の声を聴けたこともあって質問の挙手は尽きることなかった。

今日一日、移動の多く忙しい中であったが、大変楽しく有意義な時間を過ごすことができた。ご協力いただいたすべての方に厚く感謝申し上げる。

東京みらいフロンティアツアー「X班の一日」 ※参加生徒寄稿

私たちX班は千葉にあるQST(量子科学研究開発機構)を訪問した。

QSTでは量子の基礎的な研究から、医療など専門的な研究まで幅広い研究を行っている。

まず量子に関する講義とQSTで行われている研究内容についての講義を受けた。

量子力学など物理分野のお話と医療など生物分野のお話どちらも聞くことができ、進路選択に役立ちそうだ。

次に重粒子線がん治療の機械を見学した。その機械はがん細胞をピンポイントで破壊するためのもので、ほかの正常な細胞を破壊しないものだった。その機械はサッカーコートほどのサイズであり技術が集約されているように感じた。

そのあと3グループに分かれ、DNAを取り外す実験、PETの原理を体験、水を用いた放射線の測定の実験の三つを体験した。

全体を通して講義や説明内容は難しかったけれども、興味深い話を聞くことができ、とても良い経験となった。

2024/08/08 KOBE研修事後学習

8月8日(木)、兵庫高校第1STEAM ROOMおよびPCルームにて、KOBE研修(DS分野・医療分野・ロボット分野)に参加した45名を対象に、事後学習を行いました。事後学習の内容は、選択した分野の事前学習で調べたこととフィールドワークを通じて学んだことを、別分野に参加した生徒たちに10分間でプレゼンテーション発表をし、時間無制限の質疑応答に対応するというものです。自分たちが学んだことを言語化して伝えること、対話を通じて互いの知見を深めることを目的としており、2会場に分かれて一人一人が発表に携わる機会を増やして実施しました。事後学習を通して、参加した生徒たちは、地元神戸から世界に誇る技術がいくつも生まれていることに関心を高め、3つの異なる分野の最先端技術の繋がりについても興味を持っておりました。大変よい刺激を受けてくれたようで、参加者の満足度は100%でした。

KOBE研修(ロボット分野)

8月2日(金)、KOBE研修(ロボット分野)に生徒15名(引率教員3名)が参加しました。参加者は13:00から17:00過ぎるまで、株式会社ダイヘンの六甲事業所にご協力頂き、見学、研修をさせていただきました。まず事業部長様からご挨拶いただき、ダイヘン株式会社の事業の柱であるエネルギー・溶接・自動化について講義いただきました。その後、オープン実験場にて一人一人溶接ロボットを実際に動かす体験、自動化された工場見学ツアーなど、4つの班に分かれて行いました。ロボットがロボットを作っているという大変興味深い現場でした。最後に、質疑応答の時間を設けていただきましたが、予定していた時間の倍である40分近く、私たちのたくさんの質問に丁寧にわかりやすくお答えいただきました。本校出身で今年入社された方もおり、ものづくりを通して社会に貢献されている社員の皆様にお会いし交流でき、大変有意義な時間となりました。高校一年生にとって、将来を考える上で大きな学びとなりました。

日経STEAMシンポジウム2024

7月30日(火)、大阪ATCホールにて、日経STEAMシンポジウム2024に生徒11名(引率教員2名)が参加しました。本イベントは、関西・東京を中心とする全国の高校・大学、企業、自治体など、多様な属性の方々が一堂に会し、学生サミット、ポスターセッション、女性研究者座談会、デジタルアート展、STEAMゼミ、探究講座体験、ブース相談会などを行うというもので、生徒たちはそれぞれの興味関心に応じてイベントに参加しました。また、本校生徒2名は「DIS STEAM ゼミ」に参加し、未来の教育支援についてスライドを用いてプレゼンテーション発表を行いました。丸一日、普段とは異なる体験を行いました。

2024/07/12 総合的な探究の時間(STEAM)

7月12日(金)、第1学年320名を対象に、2時間の総合的な探究の時間(STEAM)の特別授業を実施しました。これは、第1学年団を中心とする教員16名による特別授業で、普段の授業ではなかなか実施することが難しい学びを提供しようという取組みです。

教科横断的に教員が連携して実施した授業や、教員の趣味や興味から学びを深めた内容の授業など、多様な講座が12講座開催されました。

以下、実施されたテーマと内容です。

令和6年度オープン・ハイスクールを開催しました。

7月23日・24日の2日間、オープン・ハイスクールを開催しました。

中学生と保護者あわせて2000人を超える方々の参加がありました。

生徒会・部活動の生徒達も協力し、参加していただいた方々に

少しでも本校ならではの魅力・特色を知って頂くために生徒主体で行いました。

午前中は学校概要説明、生徒会生徒による学校生活紹介、部活動生徒による

生徒質問会、生徒パフォーマンスを行い、午後は部活動見学を実施しました。

暑い中、多くの方々に参加していただきました。

秋(10月5日)には、創造科学科の説明会もあります。

ご参加ありがとうございました。

令和6年度離任式と1学期の終業式等を行いました。

7月19日(金)コロナ後初めてとなる全校生が体育館に集合しての

1学期終業式を行いました。

最初に、本校で5年間にわたりご指導下さり、また様々な場面で活躍された

ALTのリズ(Elizabeth Coles)先生の離任式を行いました。

次に終業式では井上校長が1学期中の生徒の頑張りに感動したという内容の式辞を述べ

先日の合唱コンクールでの3年生の映像を流しました。

その後、全員で校歌を斉唱しました。

つづく全校集会では,卓球部・女子バレーボール部・ダンス部・山岳部・陸上競技部・

放送部・書道部の表彰伝達を行いました。

KOBE研修(医療分野)

7月26日(金)、KOBE研修(医療分野)に生徒22名、引率教員3名が参加しました。参加者は13:20にポートアイランドの医療機器メーカー:エア・ウォーターグループに属する「国際くらしの医療館・神戸」前に集合し13:30~同施設を見学させていただきました。施設内には病院の手術室やICUに設置される最新鋭の高度医療機器やデモンストレーションができる機器が設置されており、それらを間近で見学することができました。その後神戸市立神戸アイセンター病院の栗本康夫先生に再生医療に関する講義を受けました。そして最後に神戸医療都市推進機構の宮原あゆみさんより神戸医療産業都市についての説明を受けました。ここには「メディカルクラスター」、「バイオクラスター」、「シュミュレーションクラスター」の3つのエリアがあり、それぞれ「医療」「生命科学」、「情報」に関する高度な研究開発が行われているという説明を受けました。

KOBE研修(データサイエンス分野)

7月25日(木)、KOBE研修(データサイエンス分野)に生徒10名、引率教員3名が参加しました。参加者は13:20にポートアイランド理化学研究所計算科学研究センター前に集合し、13:30~同研究センターの佐藤三久先生から講義を受け、スーパーコンピュータ「富岳」を見学させていただきました。その後イノベーションパークに移動し兵庫県立大学大学院情報科学研究科の大島裕明准教授によるデータサイエンスに関する講義を受け、最後に神戸医療産業都市推進機構の原川朋矢氏から神戸産業医療都市についての説明を受けました。ポートアイランドにこのような情報と医療に関する高度な研究施設が集約されていることを初めて知り驚かされることが多かったです。

2024ベトナム研修 まとめ

渡航までの数ヶ月間では、オンラインでのレクチャーを受けたり、エネルギーに関する施設に足を運んだりと、渡航先での学習をより良いものにするための事前研修を計4回行いました。現地では、その事前研修をいかした学習ができました。日本では見れないような施設や研究所を見学できてよかったです。例えば原子力研究所やたくさんの風車(風力タービン)、だだっ広い土地に並べられた太陽光パネル、そしてバイオエネルギーのための豚などです。また、現地では、エネルギーに関する学習のほかに、食事やトイレの文化の違いを実感しながら生活する1週間でした。食事は好みが分かれていました。私個人としては、食事は楽しみにしていたことの1つで、とても楽しい時間でした。トイレは紙を流さずにゴミ箱に捨てる方式が多かったですが、日本ではそのようなトイレを使ったことがなかったので、最初は驚きました。ですが帰国後、関空のトイレで「あれ、ゴミ箱がない」と無意識に思ってしまいました。異文化理解という観点で、とても良い経験になったのではと思います。

そしてこの研修に参加したからこその1番の思い出は、現地の高校生との交流です。私たちよりもはるかに知識豊富な彼らから、たくさんのインスピレーションを受けました。市内観光や食事の時には、たくさんおしゃべりをしました。みんなとお別れをする時、私は寂しさのあまり涙が止まらなくなってしまいました。たかが5日間、されど5日間、この機会がなきゃ出会うことのない彼らとの日々は、かけがえのない思い出です。どこにいてもスマホ1つで繋がることのできるこの時代、この友情を大切にしていこうと思います。

8時ごろに全員無事に揃って関西国際空港に到着しました。関西空港にて短い時間ですが、今回の旅を引率してくださった大阪大学のムイ教授、藤山教授、そして校長先生からのお言葉をいただきました。そして生徒代表としてこの旅の団長である私が感謝の気持ちを述べました。が、そこでもまた涙を流してしまいました。まだ、ベトナムに後ろ髪を引かれる思いでいっぱいです。

解散したあと私は銭湯に行って疲れを癒し、昼ごはんに寿司を食べて久しぶりの日本を感じました。家に帰ったらお土産を広げて、写真を見せながらベトナム研修の話を家族にたっぷりと話しました。改めて今回のベトナム研修を振り返るとすごく濃い1週間でいい経験になったし、この研修に参加できて本当に良かったと思いました。

ベトナム研修に参加させてくれた家族、引率してくださった先生や大阪大学の教授、ベトナムのことを教えてくれたり仲良くしてくれたHSGSの生徒達、その他私たちの研修のをサポートしてくださった旅行会社の方や講義をしてくださった方など、たくさんの人のおかげでこの素晴らしいベトナム研修を終えることができ、すごく感謝しています。このベトナム研修で学んだことをこれからの学びに生かしていこうと思います。また今回の研修を通して自分の英語力の未熟さに気付いたので英語の勉強をもっと頑張ろうと思いました。

1年生の冬頃から応募が始まり、まだまだ先のことだと思っていたベトナム研修が、とうとう終わってしまいました。ですが!ここで終わるのは、ただの旅行です。事後学習までこなしてようやく「ベトナム研修」が幕を閉じます。気を緩めず頑張ろうと思います!

ベトナム研修6日目(7月27日)

ベトナム研修6日目、いよいよ現地で活動する最終日になりました。荷物の整理をして、HUS High School Gifted Studentに向かいました。今日はこれまでの5日間で学んだことや感じたことを班ごとでまとめてパワーポイントなどを用いて10分間で発表するというものでした。午前中は班員全員でパワーポイントや発表内容を作成し、担当を決めて準備しました。ベトナムの生徒はパワーポイントをおしゃれなデザインにしていて、私も凝ったデザインで作ってみたいなと思いました。昼食はHSGSから招待されレストランへ向かいました。この昼食が研修中のベトナム料理最後でした。ハノイは中国と近いため中国料理と似た味の料理が多いことや、ベトナム料理に慣れてきた頃だったのでお腹いっぱい食べることができました。

午後からは高校に戻り午前中に作成したスライドを用いて、研修成果の発表をしました。ベトナムの生徒たちは英語を流暢に話し、堂々としていて私もあんな風になりたいと思いました。それぞれの研修で感じたことを共有できて良い機会になりました。日本に帰ったら学んだことや感じたことを他の生徒にしっかり伝えたいと思います。研修成果の発表の後はレクリエーションを行いました。兵庫高校生が準備した日本の文化クイズやあやとりをしたり、ベトナムの生徒がバンドでベトナムの曲を披露してくれたりと楽しい時間になりました。最後は日本からのお土産を渡して集合写真を撮りました。私と同じ班だったリリーはベトナムのカップ麺やお菓子、キーホルダー、手紙を渡してくれました。てとても親切にしてくれて別れが寂しかったですが連絡先を交換したので帰国した後も連絡を取りたいと思います!

ベトナムの友達と別れてからホテルに戻ってチェックアウトをしてイオンモールに向かって夕食をとりました。色々な店がありましたが、みんな日本食が恋しくなったのか、全員で丸亀製麺でうどんを食べました。その他イオンモールでは、土産を買ったりしました。

いよいよ空港に向かう時間になりました。帰りは深夜便でだったので現地時間の10時頃に空港に着きました。私はお土産が買いきれていなかったので空港の出国手続きや保安検査を通過後、お土産を買いました。そしてついに帰りの飛行機で日本に帰ります。研修をサポートして下さった皆さん、6日間ありがとうございました!

ベトナム研修5日目(7月26日)

ベトナム研修5日目、民家の中にあるバイオガスプラントに行きました。中にはたくさんの家畜(豚)がいて、その家畜の糞からメタンガスを取り出して料理の火として使ったり、タービンを用いて電気にしているそうです。この仕組みを普及させるために、現在研究を行っているとのことでした。

午後からは、ハノイ工科大学に行ってバイオガスについてのレクチャーを受けました。燃料にはコーンやサトウキビ等食べものばかりを使っていると思っていたのですが、今は藻類や微生物等を使っているということでした。バイオガスに対する自分の理解が以前のまま止まっていたことに気がつきました。

レクチャー終了後、ハノイ唯一の世界遺産であるタンロン遺跡へと向かいました。歴史ある建物はやはり、見慣れてきたベトナムの町並みとはまた違った何かを感じさせるものでした。その後、ホアンキエム湖の周りを散策しました。個性豊かな店が揃っておりとても楽しかったです。ナイトマーケットでは、日本では見ることができないような屋台が多くあっておもしろかったです。

明日はとうとう最終日!長かったベトナム研修もあっという間だったなと思うと少し名残惜しいですが……今までに学んだことを生かし、現地の人達との最後の交流を楽しみたいと思います。

ベトナム研修4日目(7月25日)

ベトナム研修4日目。5泊7日のベトナム研修もいよいよ後半に差し掛かってきました。

研修スケジュールが詰まっていたこれまでの3日間とは違い、今朝は少しゆったりしたスケジュールだったので、ホテルのプールに行く人や散歩をする人もいました。私達はお部屋でゆっくりし、その後、ホテル近くのスーパーにお土産を買いに行きました。味が全く想像出来ない初めて見る食べ物もあれば日本でよく見るものもあって、見ているだけでもとても楽しく、また現地の生活がうかがえて有意義な時間でした。

今日の昼食は11時頃に食べました。朝ごはんにホテルの朝食を食べすぎたおかげで、この研修で一番食べる量が少ない食事だったと思いますが、いかにもお腹が膨れそうなせんべい(?)はベトナムの調味料を付けて食べるとなかなか美味しかったです。昼食後は、レストランの目の前にあるビーチに行きました。白い砂浜、青い海で、とてもきれいだったので、みんな靴を脱ぎ、海に入って遊びます。私は海を見ながら、ビーチベッドでくつろいでいました。ここまでは良かったのですが、なんと、ビーチベッドを使用したことから、あとでお金が請求されたようです。1人20,000vnd(約100円)×21人のお支払いとなりました。なお、これが正しい取引だったのかは不明です(笑)。旅行客は目をつけられやすいので、足元を掬われないように注意が必要だということを学びました。

午後からは国内線でハノイに行くために空港へ移動しました。セキュリティチェックを済ませたらすぐ搭乗…のはずだったのですが、飛行機が遅れてしまい1時間以上待つことに。幸いゲート近くには沢山のお土産屋さんがあり、お菓子を買ったり雑貨を買ったりとそれぞれがのんびり過ごしていました。

ハノイに移動した後、Pizza 4P’sというお店で夜ご飯を食べました。日本人の方が経営しているこのお店では、日本人でも親しみやすい食べやすい味のピザをいただくことができました。このお店ではこだわりの自家製の食材が多く使われている料理が楽しめます。日本にも展開されているお店なので、ぜひ一度ご賞味あれ。

ベトナム研修3日目(7月24日)

ベトナム3日目は風力発電所に行きました。バスを降りた瞬間とても強い風が吹いていました。お話を聞くとこの地域では風速20メートル以上の風が吹いているそうです。そのためこの地に風力発電所があるのだと思いました。その後実際に風車の下まで行き風車の大きさを感じることができました。

次にバスに乗ってダニムダムに行きました。ダニムダムは日本の協力によって作られ、建設中に犠牲になった方々への慰霊碑があり、全員で線香をあげました。その後ダニムダムを操作する場所に行きました。その道中バスのタイヤがバーストしびっくりしました。ダニムダムの施設の見学後、お昼ご飯を食べました。とても辛いものが多くあり舌が痛かったです。

その後、 TRUNGNAM GROUP の運営する風力・太陽光発電所の見学に行きました。太陽光パネルは昼は太陽の向きに合わせて動き、夜はフラットになり効率よく発電しているそうです。その後、TRUNGNAM GROUPのオフィスに行きました。そこでそのグループが行なっている事業の説明を聞きました。

すべてのフィールドスタディを終え、1時間半ほどバスに揺られニャチャンに到着しました。とても綺麗なホテルで驚きました。その後夕食を食べに行きました。

ベトナム研修2日目(7月23日)

いつもなら二度寝してしまう朝ですが、なんと6時のアラームできちんと起きることができました。朝きちんと起きることができ嬉しく、その後朝食を食べに行きました。朝食はビュッフェでした!!好きなものを好きなだけ食べられるビュッフェは私の大好物ですごく気分が上がり、今日のフィールドスタディを頑張ろうと思えました。

7:45にホテルのロビーに集合して現地の高校生と対面しました。緊張していましたが現地の高校生が積極的に話しかけてくれたおかげで、すぐに打ち解けることができました。私の班はリリーとサニーが入ってくれました。リリーはK-popを知っていたので、どのグループが好きなのかやどんな曲が好きなのかという話で盛り上がりました。サニーは、フィールドスタディ中に、わかりやすく説明してくれたり先頭に立って案内してくれたりととても頼りになりました。ダラット大学へ向かうバスの中で、サニーがベトナムのケーキをくれました。緑色のケーキだったので抹茶かなと思いましたが味を聞いてみると”sweet”だそうで食べるのが楽しみになりましたが、せっかくなので日本に持って帰りたいと思います。

ダラット大学に着き、スクリーンと机と椅子が並ぶ部屋に案内されました。教授や先生方の紹介が終わり、いよいよall Englishの講義が始まりました。私たちが普段試験などで聞いている英語とは違うため少し聞き取りにくい部分もあり焦ってしまいましたが、聞いてみると事前学習の内容と被っていて安心しました。私のとなりにリリーが座っていたのですが、メモをとり、それを筆記体で簡潔にまとめていて、短時間できれいにまとめられることに驚きました。私も短時間できれいにまとめられるようになりたいです。

講義が終わりバイオガスをつくる過程の演示実験を見せてもらいまた。生物由来のものを燃料に燃やしているのですが、なんとCO2を排出しない(CO(一酸化炭素)とH2を別々に排出する)そうです!環境にやさしいガスを発明した人間はすごいなと思いました。演示実験を見たあと昆虫の標本がたくさん飾られている部屋に行きました。きれいな色の蝶から私たちが見たこともないような虫までたくさんの標本があり、圧倒されました。昆虫ミュージアムを出ると大学の下あたりにある農場に行きました。そこで驚いたのは土が赤いことです。地理で熱帯の土は赤いと勉強しましたが、実際に見ることができて本当に赤いのだと実感しました。

次にバスに乗ってダラット原子力研究所(*)に行きました。そこではこの原子炉の歴史についての動画を見たり操作室に行ってお話を聞いたり、実際に原子炉のある部屋に入って原子炉を見学したりしました。原子炉から危ない物質が漏れたときなどのに対策に原子炉の部屋と外の部屋では気圧が違い、原子炉の方が低くなっているそうです。原子炉の部屋から出るときに風圧を感じるのを楽しみにしていましたがあまり風を感じず残念でした。原子炉に着いたあたりでお腹が空き始めてお腹すいたとつぶやいていると、リリーも「I'm hungry.」といって「Me too.」と返ししました。リリーにベトナム語で「お腹すいた」を何というのか聞くと、ノイだと教えてくれました。ベトナム語は発音が難しく何度も聞きました。やっとお昼ご飯の時間になりレストランへ行きました。白ご飯が赤褐色の壺に入っていて触ると熱かったです。私はオムレツがお気に入りです。

午後からは予定が変わり、4時間ほど市内観光の時間になりました。私たちの班はカフェとショッピングセンターとお土産屋さんにいきました。ショッピングセンターで”人生4カット”という韓国版プリクラを一緒に撮りました。楽しかったです!!

夜ご飯はベトナムに来てから1番食べることができました。明日は7:10チェックアウトなので早く寝たいと思います!おやすみなさい!!!

(*) 今回見学した原子炉は、主に医療用に使用されているものです。十分に安全が確保された状態で見学し、施設から退出時にもセンサーによる安全確認を実施しております。

ベトナム研修1日目(7月22日)

いよいよ待ちに待ったベトナム研修が始まりました。初日は日本からベトナムの南部にあるダラットへの移動がメインでした。

朝早くに関西国際空港に集合して誰も遅刻することなく全員で出発することができました。関西国際空港からホーチミンまではベトナムの民族衣装を着たCAの方に出迎えられ、国際線に乗りました。機内食が日本食でかなり安心しました。ホーチミンからは乗り継いで旅番組で見るようなジェット機の様相の甘い匂い(めっちゃ安全ですが)のするベトナムの国内線にダラットまで行きました。乗っているだけですが景色など全てが新鮮に感じて面白かったです。また、現地で通った道路など、どこか日本と似ている場所もありながらもネオンの看板や交通量などTHE・海外を感じました。ちなみに一番最初のベトナムでの買い物は、自販機で買ったミネラルウォーターでした!明日から本格的に研修旅行が始まります。もっとベトナムを感じて、現地の高校生と交流してさまざまな方にご講義いただきます。15人で協力して頑張ります!

令和6年度 防災・避難訓練を実施しました。

淡路島沖を震源とする地震が発生。震度5強の揺れを

兵庫高校で感じ、本館4階被服教室から出火と想定した

地震防災・火災避難訓練を7月4日に行いました。

生徒達は皆、落ち着いて行動していました。

兵庫県は阪神淡路大震災の被災地でもあり、来年1月17日には発生から30年を迎えます。

震災の教訓を『伝え』『活かし』次の災害に『備える』防災を

進めるためにも貴重な機会となりました。

令和6年4月8日 着任式

新しく着任された井上校長より新着任の教員の紹介がされました。

どんな先生がいらっしゃったのか生徒は興味津々でした。

令和5年12月17日 全国高校生フォーラム

12月17日(日)国立オリンピック記念青少年総合センターにて実施された、全国高校生フォーラムに参加した。当日は、全国から109校293名の高校生が参加し、自分たちの研究についてのポスターセッションや、他校の生徒との交流会をおこなった。

本校生との参加したディスカッションは、ジェンダー問題について4人で考えを深めながら話し合った。ポスターセッションでは、短い時間で発表を行ったのち、鋭い切り口の質疑応答にこたえる形となった。今回のフォーラムでは、交流会もポスターセッションも英語のみで話すことが求められたため、参加生徒の英語でのコミュニケーションを行う良い経験となったのではないだろうか。

第17回全国模擬国連大会(2023年11月11~12日)

本校創造科学科1年生の2名が、東京の国連大学にて開催された「第17回全国模擬国連大会」に参加しました。

模擬国連では、実際の国連会議のテーマについて、出場者が各国大使の立場になって参加します。全国大会では、2日間かけて、1つのテーマについて議論を行います。どの国を担当するかについては、事前に割り当てられており、事前準備として、会議までに担当する国の内情や外交状況などを調査し、深く理解しておく必要があります。

本年度、本校からは、校内選考と地区大会を経て、1チームが全国大会に出場しました。以下は、出場者によるレビューです。

オンライン・東京で2度の模擬国連の参加を通して、刻々と変わる世界情勢に対する関心が深まりました。自分の知らないところで、知らない大人たちが世界のために話し合っているということを、自分の身で体験でき貴重な経験となりました。協議を行う中で、「プロセスに価値を持たせ、世論に刺激を与える」ことが国連の重要な役割の一つということも分かりました。今回の議論の経験などを今後にも活かしていきたいです。(K.K.)

この模擬国連を通じて、気候問題や国際状況などを深く考えることができ、とても良い体験になりました。普通に生活をしていると報道などを表面上でしか捉えることができませんが、この会で他国の情勢や外交関係などを調べたことにより、今までよりも報道などについて深く考えることができるようになりました。一高校生としてこれからの社会、世界の在り方について考え、行動に移していきたい思います。(Y.Y.)

ベトナム研修:Summary and Reflections

<English>

The theme for this year’s Vietnam research trip was focused on plastic materials and the various social issues surronding them. Through this research trip, our students were able to explore the complex relationship between Vietnam and plastic materials through a very full schedule of lectures, tours, exhibitions, and experiences.

On Day 1, we got first hand experience with daily life in Hanoi. Experiencing cultural differences in crossing the street and learning about how much water we would need in order to adjust to the weather were unexpected and eye opening. From this very first day, we were able to realize that each person could generate a lot of plastic waste just by staying hydrated.

On Day 2, we visited the Institute of Tropical Technology and the Institute of Environmental Technologies. From this day until the end of the trip, students and teachers from the HUS High School for Gifted Students (HSGS) joined us in the research program and exchanged culture with us. We learned about what challenges are unique to Vietnam’s climate. Then we traveled to Ninh Binh and took a tour of Trang An by boat. The scenery was amazing, and we felt how important it is to preserve the area from plastic waste. The area nearby has started to develop more over the years, so it is clear that careful planning must be conducted to avoid problems with waste from an increase in tourism.

On Day 3, we returned to Hanoi and learned more about Vietnam’s long history in ceramics and about the military events that helped shape the country. We were able to reflect on how making use of the resources available in our surroundings can have both positive and negative effects on the world. In the afternoon, we visited one of the Urban Environmental Company (URENCO) sites responsible for treating hazardous medical waste and making it a little safer for general disposal.

On Day 4, we toured another URENCO site. This one was responsible for recycling plastic waste into a fuel source and low cost building materials. It was interesting that after seeing the raw materials being processed, we were then able to recognize where they were being used. We then were fortunate enough to attend a trade show and have questions answered about current and future trends in commercial usage of plastics in the region. We ended this day by visiting a lake affected by the 2016 Vietnam marine life disaster. It was in a better condition after Vietnamese and Japanese joint efforts to clean it up. But as with the other efforts and programs we learned about, maintaining direct involvement from international partners and sustained momentum in projects are still challenges that need to be addressed.

On Day 5, we had joint presentations and games with the HSGS at their school campus. Sharing our cultural backgrounds, our understanding thus far, and our predictions for the future was a great experience. The staff and students were very thoughtful and accommodating hosts, and we hope to give them all a similar experience in Japan in the future.

On Day 6, we visited the Hanoi University of Science and Technology and observed current projects that are focused on plastics. The lab and its members collaborate with Osaka University and conduct research together. They all seemed constantly busy with projects, so we were very grateful for the time they gave to us. We went “through the looking glass” at the facilities supported by BK Holdings. We spent the rest of the day touring museums and the city of Hanoi with our friends at HSGS until our flight back to Japan late at night.

Each place and piece of information helped to add detail to the ongoing story about interconnections of cultural attitudes, material usage, waste management, and the pressure to innovate. Every moment of this research trip was filled with valuable lessons and information that we hope will serve to inspire not only the students that were fortunate enough to have this opportunity, but also those that are able to observe the presentations and research generated by this study tour.

<日本語>

今年度のベトナム研修は、プラスチック素材とそれを取り巻く様々な社会課題をテーマの中心に据えた。ベトナムでの現地研修では、生徒たちは講義、施設見学、展示会の視察やその他様々な体験通じて、ベトナムとプラスチック素材との複雑な関係を多面的に学ぶことができた。

1日目:私たちは早速、ハノイの日常生活を肌で感じることができた。道路を横断する際の文化の違いや、日本とは異なる体感気温など、日本との大きな違いを体験することとなり、驚きの連続だった。また、初日から、一人一人の水分補給でさえ、多くのプラスチックゴミの排出につながることを実感することができた。

2日目:午前中に、熱帯技術研究所と環境技術研究所を訪問した。そこで、この後5日間、一緒に研修プログラムに参加するHSGS *1 の生徒と引率の先生方と合流した。研究所では、ベトナムの気候による特有の課題について知ることができた。その後、ニンビンに移動し、ボートで世界遺産に登録されているチャンアンを観光した。ボートからの景色はすばらしく、プラスチックごみからこの地域を守ることがいかに重要かを感じた。近隣の地域は年々開発が進んでおり、観光客の増加による廃棄物の問題を避けるために、慎重な計画が必要であると感じられた。

3日目:私たちはハノイに戻り、ベトナムの陶磁器における長い歴史や、今日のベトナムの形成につながる軍事的な歴史について学んだ。これらを通じて、私たちの身の回りにある資源(知識や技術)を活用することが、世界にとってプラスにもマイナスにもなることを考えることができた。午後は、URENCO *2 の1つを訪問した。この施設は、危険な医療廃棄物を処理し、一般廃棄物として、少しでも安全なものにする役割を担っていた。

4日目:昨日とは別のURENCOを訪問した。この施設は、プラスチック廃棄物を燃料や低コストの建築資材にリサイクルする役割を担っていた。プラスチック廃棄物が処理される工程を見学した後、それらがどのように使われるのかを確認できたのは興味深かった。その後、幸運にも国際展示会に参加することができた。そこでは、出展企業から、プラスチックの商業利用の現状と今後の動向について、実物の見学や質問を通じて理解を深める機会を得た。この日の最後には、2016年に環境汚染による魚の大量死を起こした湖を訪れた。現在では、ベトナムと日本の協働プロジェクトにより、湖の状態は改善されていた。しかし、ここまでで学んだ他の取り組みやプログラムと同様に、国際支援が直接的に関与することやプロジェクトを維持し、持続可能な取り組みとするためには、まだ課題があるように見えた。

5日目:HSGSとの合同プレゼンテーションと交流会をHSGSのキャンパスで行った。HSGSの先生方や生徒たちからの温かい歓迎を受けた。両校の生徒にとって、お互いの文化的背景、現地研修で得られた知識、そして将来の展望を共有することは、素晴らしい経験となった。

6日目:Hanoi University of Science and Technologyを訪問し、プラスチックに焦点を当てた、進行中のプロジェクトを見学した。訪問した研究施設は大阪大学やJICAの支援を受け、共同研究を行っていた。研究員の方々は、それぞれの研究にとても忙しそうだったが、私たちのために時間を割いて解説をして下さった。その後、大学敷地内にある、BKホールディングスが支援するIT系の人材育成施設を見学した。「鏡の国のアリス」のような不思議なデザインの建物だった。その後、ハノイ市内観光やタンロン遺跡を見学し、 HSGSの生徒や先生と、夜遅くに日本に戻るフライトまでの時間楽しくを過ごした。

ベトナムでの現地研修では、訪れたそれぞれの場所や、得られた情報の断片から、異文化理解・材料工学・廃棄物管理など異なる分野が相互に関連するということや、技術革新の原動力となっているという事を、体験的に理解を深めることができた。

*1 HSGS : HUS High School for Gifted Students

*2 URENCO: Urban Environmental Company

ベトナム研修:Day 5

本日5日目は、今回の研修の総まとめとして、これまで共に行動してきた現地の高校生の通っているHSGSを訪れ、交流発表会を行いました。

午前中に、各班でこの研修での活動について1つテーマを決め、それに関しての発表を行いました。また、それぞれの学校での活動などについてお互いに発表し合ったりもしました。

発表会が終わった後、交流会がスタートしました。自分たちは、日本から持っていった折り紙、メンコ、けん玉を現地の高校生たちに紹介し、一緒に楽しみました。また、現地の高校生たちは、日本の歌を歌ってくれたり、伝統的なダンスも披露してくれたりと、お互いに、異文化に触れ、楽しむことができました。

発表資料を作る過程で気づいたのですが、まだ出会って5日ほどしか経っていないのに、現地の高校生たちとは、いつの間にか完全に打ち解けていました。はじめは、英語でコミニュケーションをとることにある種の怖さのようなものを感じ、なかなか話しかけられずにいましたが、今日の資料作成では、完璧な英語ではないですが、自分からどんどんと提案や、疑問を述べたりすることができていました。この研修で得た、最も大切なことの1つだと思います。

研修も、残るところほぼ1日ですが、余すところなく、自らの糧とできるよう気を抜かずに頑張る所存です。

ベトナム研修:Day 4

ベトナム研修4日目は朝8時から約1時間15分かけてプラスチックをリサイクルする工場に見学に行きました。バスを降りた瞬間から刺激臭が充満していて、マスクをしていても鼻で息をするのが困難でした。ここでは、プラスチックを回収しそれを機械にかけ、小さく分解したのちそこに含まれる金属とプラスチックを仕分けし、そのプラスチックをタンクに入れ250℃の熱で溶かしたのち圧縮して燃料へと変える工程が行われていました。この燃料は石炭を燃やすよりもエネルギー効率が良く、CO2の排出が少ないですが、有害物質を出すというデメリットもあります。他にも、セメントの原料にプラスチックを混ぜコンクリートを製造してました。このコンクリートについての説明はあまりされなかったのですが、小さな穴がみられ、普通のコンクリートに比べ脆いものなのではないかという話を聞きました。

お昼ご飯はイオンモールでいただきました。日本と似たような雰囲気に少しホッとしました。

国際展示会の見学をさせていただくことができました。この展示会ではプラスチックに関する部品や素材などが取り扱われ、企業の最新の技術を拝見することができました。中でも生分解性プラスチックはコーヒーや米がら、ココナッツなどのゴミをプラスチックと混ぜて新たに生分解性プラスチックを作ることによって、より環境に優しいものになる仕組みが私にとっては印象的でした。

西湖では2016年に起こった事件で魚の大量死が問題となっていましたが、日本とベトナムの協働によって私たちが訪れた時には2,3匹しか浮いていない状況へと改善されていました。