学年・専門部

77回生人と自然科修学旅行 その10 3日目の朝を迎えました

おはようございます。人と自然科西表島での3日目の朝を迎えました。本日の天候も晴れ時々くもり。気温も24度まで上がるとのこと。今日も快適に一日過ごせそうです。

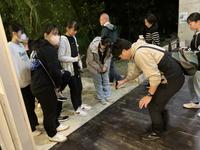

今日も元気に食堂に集まってきました。みんな元気そうですね。疲れはたまっていませんか?少し心配していましたが、今朝も体調不良者はいないようです。

今日も元気に1日過ごすため、しっかり食べましょう。

今日のオススメはフルーツ盛り合わせ、そしてみんな大好きさんぴん茶ですね。

みんな濡れてもいい靴、そして昨日とは違った服装でロビーに集まってきました。

3日目は午前中、カヌーで西表島の自然、特にマングローブ林を満喫します、そして午後からはトレッキングでさらに島特有の生態系、多様な植物について学びます。

青空が広がってきました。それでは行ってきます。

77回生人と自然科修学旅行 その9 ナイトウォークで西表島の多様な生きものと出会う

人と自然科です。本日はウミガメ放流・サイクリング・保護センターでの研修・・・充実の一日で夕食も大盛りですね。

今夜のオススメは県魚グルクンのあんかけと、もずくスープです。

とにかく食事が美味しくて,体重増加してしまいますね。

お腹が満たされたところで、本日最後のプログラムはナイトウォークです。2班に分かれ、夜の西表島に繰り出します。

懐中電灯をもち、ガイドさんと一緒に出発です。

林に出会って最初に出会ったのが、早すぎて写真にはおさめられませんでしたが、ヤエヤマオオフクロウ。オシッコをかけて飛び立って行きました。他の鳥類としては、チュウダイズアカアオバトやジョウビタキ、オオサギなどに出会うことができました。

また両生類、爬虫類では、ヤエヤマアオガエルが多く発見。ハブはいませんでしたがサキシママダラを発見。手に持たせてもらいました。ちなみにめちゃめちゃ手が臭くなります。

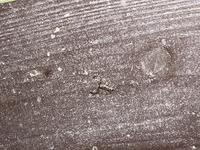

そして昆虫類も、オキナワオオナナフシやサソリモドキ、そしてオオシママドボタルの幼虫も地面を歩いていました。成虫同様、電気を消すと光ります。

また植物も、夜にしか花を咲かせないサガリバナや西表島に多く生息するパイナップルの形をしたアダン、白い花を咲かせるオオハマボウなど、多様な種類が生息していることに気づきました。

最後にホテルの前で出会ったのがヤエヤマサソリ。普通の懐中電灯では見えにくいのですが、ブラックライトを照らすと光って見えます。

このように西表島には多様な生き物が生息していること、特に本島と離れているため、イリオモテヤマネコを初めとした多くの固有の生物が生息していることが体験をとおして理解できましたね。ちなみにイリオモテヤマネコとは出会えませんでした。残念。

これで2日目の日程は終了。班長会議です。

明日はカヌーで西表島の自然を満喫、そしてトレッキングでさらに多様な植物、特有の生態系について学びます。明日に備えてゆっくり休みましょう。

おやすみなさい。

77回生人と自然科修学旅行 その8 西表野生生物保護センターで研修中です

人と自然科です。西表島に戻ってきました。少し時間があるので、港のお土産物屋さんで買い物しましょう。

西表産の黒糖を使ったソフトクリーム抜群に美味しかったです。

ホテルに戻る前に、西表野生生物保護センターで研修です。西表野生生物保護センターは、イリオモテヤマネコの保護活動の拠点として整備された施設です。職員の方から少し説明いただいたあと、早速館内を見学しましょう。

イリオモテヤマネコは西表島の全域に生息していますが、主な生息地は山麓から海岸にかけての低地部分。推定生息数は約100頭といわれており、様々なことが原因で減少傾向です。特徴は丸いしっぽです。

ついにイリオモテヤマネコの剥製と出会うことができました。

ネコの仲間は、ネズミやウサギなどの小型哺乳類を食べていますが、イリオモテヤマネコは、トカゲ、ヘビ、カエルや昆虫、鳥類、エビなどさまざまな動物を食べます。このように様々な生きものをエサとするのは、世界中でもイリオモテヤマネコだけが持つ特徴なのだそうです。このことが、水が豊かで多様な環境が混在し、餌となる多様な生きものが豊富にいる西表島に生息する一番の要因とのこと。

一方で生息地は人間の生活域と隣接しており、イリオモテヤマネコの住める生態系と共存していくことが課題です。外来生物対策、毒を持つオオヒキガエル対策、交通事故対策など島内では様々な取組みをしています。

昨年展示室がリニューアルされたということで、匂いや音など五感を使って学ぶことができました。

みなさんいかがでしたか?島の野生生物や自然環境保全への理解や関心を深めることができましたか?のこりの滞在期間でイリオモテヤマネコと出会えたら良いですね。

それでは皆さんホテルに戻りましょう。ゆっくりとホテルで休養・・・と言いたいところですが、人と自然科の修学旅行はこれでは終わりません。まだまだ体験は続きます。

77回生人と自然科修学旅行 その7 黒島にてサイクリング満喫

人と自然科です。BBQでお腹いっぱいになったところでサイクリングです。

黒島は周囲約13kmの小さな島。ほとんど坂道がないので快適に回れます。

島を走っていたら目にとまるのが黒牛です。島民の人口約200人に対して10倍以上の2800頭の黒牛が飼育されているとのこと。見渡す限り牧草地が広がっていますね。

まっすぐな道は日本の道100選にも選ばれており、島の中央にある黒島展望台からは島の全景、そして碧い海、空も満喫できます。島の猫ちゃんとも触れ合いました。

海岸に出たら白い砂浜が。裸足になってたのしんだり、岩の上で映え写真撮ったり、楽しんでますね。

そして今回の一番人気スポット。伊古桟橋です。海に向かって354メートルの桟橋です。

皆さん映え写真が撮れましたか?

あっという間に時間が過ぎていきましたね。黒島港に戻りましょう。

名残惜しいですが黒島とお別れです。チャーター便で再び西表島に戻ります。

次のプログラムは西表野生動物保護センターです。

77回生人と自然科修学旅行 その6 今日の昼食はBBQです

人と自然科です。今日のお昼ご飯はBBQです。島のお父さんとお母さんが炭火で焼いてくれます。

代表生徒から「黒島研究所ではみなさんしっかり学べましたか?みんなで放流したウミガメの分までしっかり食べましょう。いただきます」の合図でスタートです。

山盛りのお肉と野菜、そして塩おにぎり。最高です。

お腹いっぱいになりましたか?

しっかり食べたところで、次のプログラムは島内サイクリングです。代表から島のお父さん、お母さんに美味しかったですありがとうございました。ごちそうさまでした。の言葉をみんなで合唱しました。

たくさん食べたお肉の分だけ体を動かしてカロリー消費しましょう。