学年・専門部

校内ビブリオバトル選考会・図書委員企画ハロウィンイベント開催しました

10月28日(火)15:40より、校内ビブリオバトル選考会を行いました。

今年は3名のバトラーが参加してくれました。

それぞれ、紹介したい本を持参し、その本の魅力を伝えてくれました。

チャンプ本は、『夏と花火と私の死体』を紹介してくれた2年生のDさんです。

チャンプ本を紹介してくれたバトラーは、12月に甲南大学で行われる県大会に出場します。

ビブリオバトルが終了すると、次は図書委員企画のハロウィンイベントです。

今年は、茶華道部、筝曲部の生徒たちにもお手伝いしてもらいました。

まずは茶華道部指導の下、抹茶を立ててみました。

初めて抹茶を立てる経験をした生徒たちは悪戦苦闘しながらも楽しそうに茶筅(ちゃせん)を振っていました。

その後、筝曲部の演奏を聴きながらのお茶タイムです。

次は、「宝探し」です。

本の間に挟んであるカードを見つけ出します。

みんな必死で探しますが、なかなか見つかりません。

図書室の中を走り回りました。

賞品は生徒たちが作ってくれたブックカバーとしおり(お菓子付)です。

中間考査、オープン・ハイスクールと時間のない中、限られた時間でとても楽しいイベントを企画してくれました。

参加してくれた生徒たちがとてもいい笑顔をしていました。

頑張って企画運営してくれた図書委員、一生懸命発表してくれたバトラーの3名、参加してくれた生徒の皆さん、ありがとうございました。

秋季オープンハイスクール

10月25日(土)、秋季オープン・ハイスクールを開催しました。

初めに、全体会として、夏季休業中にマレーシアを訪問した生徒による研修の報告をさせていただきました。

本校の国際交流の一環であり、来年度はオーストラリアを訪問する予定です。

そのあと、学科別説明会を行いました。

人と自然科では、授業や行事をとおして、「農業を学ぶ」だけではなく、チームワークや危機管理能力など、社会人としての基礎力を「農業で学ぶ」ことを大切にしています。

総合学科では、それぞれが考える進路、興味・関心にそって、6つの系列に属して学んでいきます。それがサイエンス系列、人文・社会系列、グローバル系列、ビジネス系列、看護・医療・福祉系列、保育・栄養系列です。今回も、それぞれの系列で学ぶ生徒が、その魅力を語ってくれました。たとえば、グローバル系列にいる生徒は、もともと英語が苦手だったものの、「英語探究」の授業ではグループワークなどをとおして楽しみながら英語力をつけることができる喜びを語りました。また、看護・医療・福祉系列の生徒は、「社会福祉基礎」で車いすを使うことにより、補助の仕方や声掛けなどについて実践的に学んでいることを紹介しました。

そのあと、中学生は体験授業に参加してくれました。今回は20講座が開かれました。(写真は、左からナチュラルキープ、野菜、化学、下へいって左から数学、工芸、韓国朝鮮語の授業です。)

今回も、本校生徒が中学生の案内・誘導など、積極的に動いてくれました。

今年度最後のオープン・ハイスクールでしたが、多くの方にご来校いただきました。ありがとうございました。

少しでも有馬高校の魅力にふれていただければ、幸いに存じます。

人と自然科2年生 農業先進地見学へ

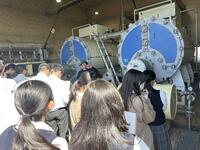

10月17日(金)に農業先進地見学に行ってきました。

1 兵庫ネクストファームで大規模なトマトの施設栽培を見学。

防疫のため、手洗いとエアシャワーをして、農場へ

100mにも及ぶ大規模な施設栽培

県内のの間伐材を利用した暖房システム

2 農業大学校、兵庫県農林水産技術センターで最先端技術の見学

最新暖房システム 防疫の方法や施設見学 農業大学校の説明

3 パスカル三田で農産物の市場調査

三田の農産物の特徴 集荷・出荷場

2年生で農業の基礎知識もついてきたところで、最先端の知識や技術を目の当たりにし、とても充実した1日となりました。来年の「課題研究」のテーマ設定のヒントになった生徒も多くいたようです。

人と自然科2年「野菜」の授業風景

人と自然科は、農場で実習だけをしているわけではありません。

「野菜」の授業では、野菜の特性や栽培環境について学習します。

今回はさまざまな種について色や形、特徴などのスケッチを行いました。

1学期に学習した「科」の特徴も種の形などに現れます。

少しはっきりしませんが、左から「ハクサイ」「トウモロコシ」「ゴボウ」の

種です。それぞれの特徴を捉えてスケッチをしていきます。

スケッチを基にそれぞれが気付きを発表して終了しました。

10月25日(土)オープンスクールに来られる中学生のみなさん、

来校をお持ちしています。

人と自然科「クラインガルテン」秋冬野菜の収穫開始

今回の「クラインガルテン」は9月に定植したハクサイの収穫とダイコン・カブの

間引き(2回目)を行いました。

今日は、ハクサイやダイコンなどに多く発生する軟腐病と根こぶ病の説明です。

(残念ながら圃場にもぽつぽつと出現しています)

発生しやすい条件と対策方法を写真を使って説明しました。

説明後、圃場に出て実習のスタートです。

今回、収穫したハクサイは通常のハクサイとは少し形状が異なる

タケノコハクサイ(品種名:プチヒリ)と呼ばれる早生品種です。

日頃の管理の成果が出ましたね。

人と自然科「クラインガルテン」稲刈り体験

有馬高校では1年の「農業と環境」の授業で水稲栽培を行っています。

今回の「クラインガルテン」は水田の一部をお借りして、稲刈り体験です。

その前に圃場で栽培しているハクサイの結球についての事前学習です。

有馬高校はもち米「ヤマフクモチ」を栽培しています。

怪我を防止するために順手で稲を持つこと、6株で1束にすることなどの説明を

実演して説明です。

それでは、稲刈り体験の開始です。

今年は畑の後作として栽培しており、また、強風や雨で倒れている稲が

多く苦戦しながら約45分間、怪我もなく、稲刈り体験は終了です。

最後にいつも実習している班での記念撮影です。

毎年、実施して思うことですが、全て機械でなく手刈りをしていた昔の人は

えらかった!と感じる時間でした。

収穫したもち米は11月8日(土)に実施する農業祭で販売する予定です。

オーストラリア訪問団と京都市内研修へ

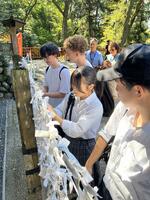

本日は、本校生徒とオーストラリア訪問団で京都市内研修へ行きました。

最初に訪れた伏見稲荷大社では、日本の宗教や文化、お参りの作法等について、

これまで頑張って練習した英語で説明しました。

次々と聞かれる質問にも、なんとか考えて答えることができ、

オーストラリアを訪問した際におもてなしをしてもらったお返しができました。

嵐山の竹林へ移動し、散策した後は自由行動。

日本らしい雰囲気の中で、日本特有の文化について紹介することで、

本校生徒たち自身が自国の文化について学ぶ機会にもなりました。

順天福星高等学校 オンライン交流(한국 순천복성고등학교 × 일본 아리마(有馬)고등학교 온라인 수업)

한국 순천복성고등학교 × 일본 아리마(有馬)고등학교 온라인 수업

本日(10月6日(月))、韓国朝鮮語Ⅰの授業にて順天福星高等学校とのオンライン交流を実施しました。

7月に本校を訪れてくれた順天福星高等学校のメンバーが、オンライン交流にも参加してくれました。

お互いすでに顔見知りということもあり、すぐに打ち解けることができ、お互いの文化紹介も非常に和やかな雰囲気で実施できました。

有高生は、学習した韓国語表現を用いた寸劇を披露しました。

順天福星高校からは、韓国で調べた日本の料理や学校文化で興味のあることについて披露してくれました。

お互いの発表後の自由トークも盛り上がり、有高生にとっては韓国についてさらに身近に感じることができるとても貴重な機会になりました。

ウィンマリー・ハイスクールから ようこそ

10月2日(木) オーストラリアのウィンマリー・ハイスクールから、14人の生徒と4人の先生が到着されました。

生徒たちは、それぞれのホスト・ファミリーのもとへ、先生方は宿泊先のホテルへ向かわれました。

10月3日(金) 本校において、歓迎式典を行いました。ウィンマリー・ハイスクールより記念品をいただき、

本校からも記念品として、のれんをお贈りしました。

このあと、本校の生徒の案内により授業を見学され、15時45分より1時間程度、清陵会館において歓迎パーティーが

催されました。本校生徒も多数参加し、英語で話しながら楽しく交流しました。

この後5日間、ウィンマリー・ハイスクールの皆さんは、ホストファミリーのご家族との交流や奈良・京都での

研修で過ごされます。

本校の国際交流の一環としてお知りおきくだされば幸いです。

人と自然科野菜班 ダイコンの種まき

野菜班3年生でダイコンの種まきを行いました。

ダイコンは奈良時代から栽培されており、根の形や大きさ・色など

さまざまな種類があります。

今回は、地方野菜である「源助大根」「聖護院大根」「桜島大根」と

ちょっと色などが珍しい「紅三太」「ビタミン大根」「紅心大根」などの

種まきを行いました(天気や授業の都合で予定より遅い種まきになって

しまいました・・・)。

まずは、畝にどのダイコンを種まきするか配置していき、種まきする場所に

くぼみをつけます。

配置が決まれば種まきの開始です。

深さに注意して1穴に2粒ずつ種をまいていきます。

最後に目印となるもみ殻燻炭を散布して終了です。

このちょっと変わったダイコンの生育状況は、またお知らせします。