カテゴリ:農業部

人と自然科 ブドウ販売会終了 ご購入ありがとうございました

9月11日(水)、13日(金)、18日(水)の3日間、人と自然科の生徒が授業で栽培したブドウ(ベリーA、ピオーネ、マスカットオブアレキサンドリア)の即売会(本校保護者、生徒限定)が各学年ごとに開催され、無事終了しました。

有馬高校にブドウの季節がやってきました(収穫調査)・・・に関する記事はこちら

さて、販売前の収穫です。ブドウは気温が上昇してから収穫すると日持ちが悪くなる(脱粒しやすくなる)と言われています。そこで今年は新たな取り組みとして、放課後(7時間目)に実施する『総合実習B』の当番実習授業を、収穫日に限り早朝の時間(0時間目)に実施してみました。

朝7時20分点呼に欠席者もなく全員集合完了。何よりもブドウの品質第一です。

各日約800~900房を収穫します。

『朝の実習、農業高校生って感じで最高ですね』『早朝の農業実習・・・これこそ農業高校生の青春ですね』収穫を担当した生徒から前向きのコメントが多く聞かれ、担当者もとてもうれしく感じました。

生徒自ら収穫したブドウは販売に向けて、調整、包装、袋詰めを行いました。栽培を担当した2年生、3年生「果樹と緑」の授業だけでなく、「総合実習」や他の農業科目でも少し助けてもらいながら、1年生から3年生まで手分けをして行いました。

しわしわになったり、中で傷んでいたりしでいる粒がないかどうか確認し、ハサミで一粒一粒調整していきます。今年は特に夏の雨不足で、粒がしおれてしまっているものが出ていたので大変でした。商品を販売しお金をいただくということで、真剣に調整していきます。

そして調整したブドウをランク付けしていきます。有馬高校人と自然科に脈々と引き継がれる伝統として、房のつまり具合で3つにランク付けし、上と中のランクのブドウをセロファンの包装紙に丁寧に包みます。(一番下のランクのブドウはご自宅用として、そのままレジ袋に詰めます。)そして1袋に2~3房で重さをはかり、レジ袋に入れ価格を決定します。

このように調整、袋詰め、確認作業は販売直前まで行われ、ダンプに積み込み、販売会場となる体育館前の販売準備です。机を並べ、のぼりを立て、準備万端です。

いよいよ販売開始。販売前から整理券を求め、たくさんの方が集まってくれました。ほんとうにありがとうございました。

販売は放課後の農場当番(「総合実習B」)の授業で、1年生から3年生が一緒になって行いました。放課後の農場当番は行います。3年生の先輩のリーダーシップのもと、学年を超えて連携し、販売を行います。

今年度からコンピュータを使ったレジシステムを導入しました。(少しお時間いただきました。待っていただいてありがとうございました)記入していただいた注文票を受け取り、会計を行っている間に後ろで待機している生徒が商品を準備します。そして売り切れた品種、ランクを一覧表に線を引いていきます。(最終日は売り切れシールを貼りました。)どんどん無くなっていきましたね。

今年はジベレリン処理や、整房作業もうまくいき、9月初旬にはなかなかの出来栄えとなりました。一方で台風などの直撃は免れたものの、過去例がない高温が続きました。特に9月に入ってからも高温が続いたためブドウが熟しすぎてしまい、特に3連休を挟んだ最終18日(水)の販売では、少し味が落ちてしまったことが悔やまれます。来年は収穫時期(販売日含む)を前倒しすることも今後検討します。

さらにもう一つ脅威だったのがアライグマによる害獣被害です。電柵は張ったものの、ちょっとした隙間(電線と地表の微妙な高さ)から侵入し、何度も食害を受けましたが、その都度生徒は考えて対策を行い、大切なブドウを守ることができましたね。

そして畑の面積が限られているため、今年度も予告通り数量制限をさせていただきました。ご理解ご協力ありがとうございました。

このように大盛況であったブドウ販売は3日間で合計375名(昨年比46名増)の方に来場いただきました。栽培・販売を担当した生徒は、喜んで買ってくださるたくさんの生徒、保護者の姿を見て、やりがいを感じられたとのことでした。暑い中、ご来校いただいた保護者の皆さま、総合学科の生徒の皆様も、本当にありがとうございました。人と自然科の学びについて少しでも理解してもらえたらうれしいです。

次回の販売イベントは秋の農業祭です。頑張って準備していきましょう。

人と自然科 秋の農業祭に向けダイコンの栽培もスタートしました

9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続いています。今年の夏は全く終わりが見えませんね。そのような中、9月9日(月)に人と自然科1年生『農業と環境』の授業では、ダイコンの栽培がスタートしました。

『農業と環境』の授業では、2学期にダイコン・ハクサイの栽培を行い、作物栽培の基礎基本を学びます。夏季休業中にはハクサイも播種(たねまき)しましたね。

夏休みの実習 ハクサイの播種 秋野菜の栽培がスタートしました・・・に関する記事はこちら

まずはダイコンを栽培する圃場の準備です。前週の『総合実習』の授業で、トラクタで耕した圃場の畝端を切る実習(作物の成長を促すために、排水をよくする作業です)をしてダイコンの播種(たねまき)の準備をしました。

さて、いよいよ播種(たねまき)当日です。実習を前に、一連の作業内容を実演してもらいます。しっかり先生の説明を聞きましょう。

まずは万能クワを使って畝の床を平らに整地します。次にクワの側面や手を使って、深さ約3cm2条(2列)でにさく条(溝を切ること)します。クワを上手く使うことは農業の基本ですね。

そして、ダイコンの種子を1カ所3粒ずつ、株間30cm千鳥播き(互い違いにずらして播く方法)で落としていきます。後から間引きをするため、種子が隣とくっつかないように三角形に、それぞれ約1センチ離して置いていきます。ちなみに今年度は『YRくらま』という品種のダイコン栽培します。青首総太りで病気に強く、甘みがある品種特性を持っています。

その後、土が乾燥しにくくなるように稲わらを数本置き、覆土(稲わらが飛ばないための重しも兼ねて)します。覆土が厚すぎないようにするのがポイントです。

そして最後に潅水します。農業の基本、発芽の3要素は『温度・水・酸素』ということで、水かないと発芽しません。たっぷり潅水しましょう。

そして観察を続けると・・・・二日後の水曜日には播種したダイコンは発芽していましたね。

「農業と環境」の授業では自分の担当区域が設けられ、1人1人が責任を持って管理を行い、技術を習得していきます。今回播種(たねまき)したダイコンは11月中旬に収穫適期を迎え、秋の農業祭で販売されます。

今年度の秋の農業祭は11月9日(土)を予定しています。販売はもちろん、例年一番自信のあるダイコンを一堂に展示し、品評会も行います。立派なダイコンが収穫できるように楽しく管理を頑張りましょう。

人と自然科 地域自然保護 ありまふじ公開セミナー 中間発表会を行いました

人と自然科3年生学校設定科目『地域自然保護』の授業では、県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っています。

授業は4月からスタートし、今日まで公園を管理しているパークセンター職員から説明を受けたり、実際に公園で活躍されている夢プロ団体の皆さんから里山を活かした体験プログラムを受けたり、昆虫採集をしたり、自分たちで公園内を調査したり・・・とにかく公園について知る活動を続けてきました。

『地域自然保護』今年もスタートしました・・に関する記事はこちら

『地域自然保護』 現地フィールドワーク 有馬富士公園について知る・・に関する記事はこちら

『地域自然保護』 現地フィールドワーク 里山を存分に楽しむ・・・に関する記事はこちら

『地域自然保護』 現地フィールドワーク 里山管理を体験する・・・に関する記事はこちら

『地域自然保護』 現地フィールドワーク 有馬富士公園の昆虫を調査する・・・に関する記事はこちら

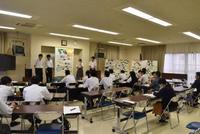

そして9月10日(火)には1学期に公園で体験し、学んだことを1枚の有馬富士公園巨大地図にまとめ、 アドバイザーとしてお世話になっている、人と自然の博物館研究員の先生方、管理者であるパークセンター職員、行政からは宝塚土木事務所の職員をお招きし中間発表を行いました。

この日に向けて生徒は同じ班の生徒同士でディスカッションを重ね、一生懸命準備してきました。

そして発表当日も、直前まで役割分担など最終をしていました。

いよいよ発表スタートです。1班10分から15分の持ち時間で発表を行います。

まず自分たちで考えた班名について紹介した後、夢プログラム体験や公園を散策しながら調査して感じたことについて発表します。

そして公園で3か月間活動したからこそ気づいた、有馬富士公園の魅力、そして改善点について行政や管理者であるパークセンターの方に直接伝えました。

そして最後は自分たちがホストとして提供したい夢プログラムの企画案を紹介しました。有馬富士公園の見どころをめぐるクイズラリーや謎解き、園内の植物や絶景を説明する看板やQRコードの設置など、高校生らしいアイデアが多く提案されました。

発表後の質疑応答でも、職員だけでなく生徒からもたくさん質問や意見の発言があり、時間が足りないほど活発な意見交換が繰り広げられました。

ちなみに各班が作成した模造紙はこちら。

生徒が自分たちで描いたイラストや、有馬富士公園の見どころの写真が多く紹介されているこれらの模造紙は、有馬富士公園内にある三田市自然学習センターに一定期間展示させていただきます。公園を訪れた際はぜひご覧ください。

さて中間発表も終わり来週からは、実際に来園者に提供する夢プログラムを高校生が企画していきます。そして12月には実際に高校2年生の後輩を有馬富士公園に招待し、自分たちが企画した夢プログラムを実践します。

大変ですが楽しみながら頑張っていきましょう。最後に中間発表を聞きに来てくださいました皆様、忙しい中お越しいただきありがとうございました。

人と自然科 有馬高校にブドウの季節がやってきました(一般販売はしておりません)

いよいよ新学期を迎えました。様々な作物を栽培している人と自然科では、大型台風の接近にやきもきしましたが、被害もほとんどなくほっと胸をなでおろしています。そして在校生、保護者の皆様に心待ちにしていただいているブドウもいよいよ収穫となりました。

ブドウ栽培 ジベレリン処理を行いました・・に関する記事はこちら

収穫までもう一息 ブドウの袋掛けを行いました・・・に関する記事はこちら

今年の夏休みは後半までほとんど雨が降らず、かん水作業が大変でした。そしてもう一つ頭を悩ませたのがアライグマによる食害です。電気柵を張るなど対応しましたが、少しの隙間から潜り抜け、何度か被害にあってしまいました。

夏休み中のかん水作業や草刈り作業も少し紹介している、フラワー装飾技能士に挑戦しました・・・に関する記事はこちら

そして校内販売を前に、ブドウの栽培を主に担当した3年生、2年生の生徒が品質を確認するため、お試しで収穫し、調査をしました。さあ、ブドウ畑に入っていきましょう。

まずは3年生。果樹と緑コースを選択している14名の生徒が高級ブドウのピオーネを担当しました。たくさんある房の中から調査用の1房(一番立派な房)を選びます。窓から色づきを確認し・・・

どきどきしながら袋から取り出してみると・・・立派なピオーネが顔を出しました。

早速収穫しましょう。ゆっくり丁寧にハサミを入れていきます。

屈折糖度計で糖度を、上皿ばかりで重さを測定し、データを記録します。大きさも700g前後にそろっていました。目標一房600gなので、なかなかの出来栄えです。糖度は目標17度をほぼすべての房がクリアしていました。

そして2年生の生徒も、学校設定科目(有馬高校人と自然科にしかない科目)『果樹と緑』の授業で栽培したベリーAの収穫、調査を行いました。

全員初めての収穫ということで、担当の先生から収穫方法について説明を受けます。ブドウは粒に『ブルーム』という粉のような油脂成分をまとっており、これをとらずに収穫、調整することがポイントです。

3年生同様丁寧にはさみを入れ、ゆっくりと袋から取り出してみると・・・

濃紫色のブドウが顔を出しました。房も詰まっており、摘粒作業がうまくいっていますね。

早速収穫。丁寧にはさみを入れていきましょう。自慢の一品です。

収穫後持ち帰り重さを量ってみると・・・ベリーAの糖度の目安の17度をほぼ全てが超えており、20度近くある房もありました。また重さは600g~900gと言うことで少しばらつきがあり、大きく作りすぎた房もありましたね。来年果樹と緑コースを選択し、ピオーネを栽培する生徒は再チャレンジしましょうね。

さて、有馬高校ではピオーネ、ベリーAの他に、マスカットオブアレキサンドリアの栽培をおこなっています。そして収穫したブドウは有馬高校保護者、生徒限定で販売します。(以前は一般の方にも販売していましたが、販売数が限られているため、地域の方にご迷惑をおかけしてしまったことが理由で、現在一般販売はしておりません。本当に申し訳ありません。)

販売日時は学校行事等を考慮し

第3学年保護者・生徒 9月18日(水)15:40~

第2学年保護者・生徒 9月11日(水)15:10~

第1学年保護者・生徒 9月13日(金)15:10~

です。詳しくは生徒が持ち帰った『有高産ブドウ販売会について』のプリントをご覧ください。(保護者の方が来校していただく際、当日このプリントが保護者である証明になりますので必ずご持参ください。)

整理券の配布についてですが、今年度は6時間目の授業で販売会場準備を行う予定にしており、目安として準備が終了した14時15前後から整理券を配布する予定です。(あくまでも目安です。)

また、ピオーネ、マスカットは数が少ないため、例年一人1セットの数量制限をお願いしています。(特に今年は樹の更新を行っているため、ピオーネが例年よりも少なめとなっています。)授業の一環と言うことでご理解ご協力をよろしくお願いします。

みなさまのお越しをお待ちしております。

人と自然科 県庁緑化活動に伺いました(9月は有馬高校の作品が展示されています)

夏休みも残り1週間を切りました。人と自然科の生徒は変わらず当番で『総合実習』(別名:農場当番)という授業に取り組んでいます。今は9月に入ってすぐに始まる、秋野菜(ダイコン・ハクサイなど)の栽培準備を頑張っています。

さて、8月28日(水)人と自然科のフラワーアレンジメント班の生徒4名が兵庫県庁を訪れ、緑化活動を行いました。兵庫県には農水産高校が12校あり、1年を通して各校が輪番で県庁2号館ロビーに草花苗や観葉植物などの各校の特色を活かした実習作品を展示し、庁舎の緑化ならびに環境整備に貢献しています。

昨年度(令和5年度)県庁緑化活動に対し教育長より感謝状をいただきました・・・に関する記事はこちら

今年度有馬高校は9月を担当します。本来ならば8月の終わりに作品を設置予定でしたが、台風10号の接近により前倒しで伺いました。

令和6年度も人と自然科農業クラブフラワーアレンジメント班が担うことになりました。展示に向け5月からデザインを考え、6月から作品の制作に取り掛かり、夏休み中も毎週登校し作品を完成させてきました。

ちなみに有馬高校人と自然科といえばフラワーアレンジメント。フラワーアレンジメントに関する知識や技術を集中して学習できる学校設定科目『フローラルアート』があり、集中的に技術を習得することができます。

さらに技術を向上させたい生徒は、農業クラブフラワーアレンジメント班に所属し、国家資格のフラワー装飾技能士の資格取得やコンテストへの参加などで大活躍しています。

夏季休業中資格取得第4弾 国家資格フラワー装飾技能士に挑戦しました・・に関する記事はこちら

第19回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストにて銀賞・銅賞・奨励賞受賞しました・・に関する記事はこちら

第22回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに兵庫県代表として出場 銅賞受賞・・・に関する記事はこちら

話を戻し設置当日、公用車に作品を慎重に積み込み・・・県庁に到着。作品を壊さないように慎重に降ろしていきます。

そして学校で練習したとおり作品を組み立てていきます。

最後に全体を見て微調整。納得のいく作品を展示できたようです。

完成した作品はこちら。タイトルは『季節のアルバム~守りたい自然と伝統~』です。

作品コンセプト

日本の四季折々の自然や伝統的な行事を大切にし、これらの美しい景色を残していきたい、という想いを込めて制作しました。カラフルな花を使用し、多様な生き物たちが生き生きと活動する様子や、私たちの季節ごとの思い出を表現しています。

人と自然科で農業とそれを取り巻く環境を学んでいるからこその作品ですね。ポイントは後方の4つの作品。それぞれ春夏秋冬を表しています。

作品にはあちこちに個性あふれる多様な生き物たちが隠れていますので是非探してみてください。最後に記念写真です。

私たちの力作は、9月いっぱい、県庁2号館ロビーにて展示しています。県庁を訪れる際はぜひご覧ください。