カテゴリ:農業部

人と自然科 さんだ農業まつりにて農業クラブ意見発表披露

11月9日(土)三田市郷の音ホール駐車場を中心に開催された第48回さんだ農業まつりのステージで、人と自然科の生徒2名が意見発表を披露させていただきました。

コロナ渦もあり、屋外での開催は3年ぶりとなります。地元三田の農業の魅力を発信するこのイベントでは、地元の農家さんが作った自慢の農産物販売や農家や飲食店が三田産の農畜産物を使用した食品バザーなど多くのお店が出展したり、三田消防署のはしご車の展示、チアリーディング披露など様々な催し物がありました。(ちなみに会場を回っていると、人と自然科を卒業し、地域で活躍している農家さんやJA職員、県の職員など多くのOB・OGの方と出会うことができました。先輩の活躍に負けないように在校生の皆さんも頑張りましょう。)

さて、有馬高校人と自然科は毎年、生徒が日頃の農業学習を通して学んだり考えたりしている身近な問題や将来の問題についての抱負や意見をまとめ、聴衆の前で発表する意見発表を披露させていただいています。今回はこの夏の農業クラブ県大会や近畿大会、全国大会に有馬高校や兵庫県、近畿ブロックの代表生徒として出場し、最優秀賞受賞など大活躍した2名の生徒が意見発表を披露しました。

まずは分野Ⅱ類(開発・保全・創造)に出場した3年生 M.Tさんの発表

タイトル ネイチャーアクティビティー専門会社『山楽人の里』 ~里山管理を観光資源に~

竹林管理や里山管理など、有馬高校人と自然科での特色ある環境学習や、修学旅行で訪れた京都府美山町 田歌舎での狩猟体験を通して、『事業化』という持続可能な里山管理の方法について提案する発表でした。

地域自然保護棚田管理&生きもの観察に関する授業についての記事はこちら

修学旅行で訪れた田歌舎でのシカの解体実習に関する記事はこちら

次は 分野Ⅲ類 ヒューマンサービス 3年生 Y.Sさんの発表です。

タイトル パーマカルチャーを目指して

幼い頃に祖母の家で遭遇した災害体験から、自然との共生について関心を持ち有馬高校人と自然科に入学。田植え交流や障害者施設での花壇植え付け活動、そして修学旅行で訪れたアドベンチャーワールドでの飼育体験、環境学習を通して、人と自然とのつながりの重要性について提案する発表でした。

農業クラブで実施した、障がい者施設花壇植え付けボランティアに関する記事はこちら

修学旅行で訪れたアドベンチャーワールドでの飼育体験に関する記事はこちら

修学旅行で訪れたアドベンチャーワールドでのSDGsワークショップに関する記事はこちら

2人とも本当に素晴らしい発表で、いつの間にか観客席は満員に。

終了後は会場からは大きな拍手を頂くことができ、生徒にとって大きな励みとなりました。終了後はサプライズでインタビュー。緊張したけど伝えたいことはすべて発表できた。大満足とのことでした。

意見発表を聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。

人と自然科 ハニーFM 「ハイスクール特派員登場!」に出演

11月1日(火)17:00からハニーFMの「ハイスクール特派員登場!」に、人と自然科の3年生からはI.Hさん、2年生からはA.KさんとU.MさんとM.Rさんが出演しました!!

I.HさんとM.Rさんは、「第73回日本学校農業クラブ全国大会北陸大会」に出場、農業鑑定競技会で優秀賞を受賞し、大会での思いを発信しました。

A.KさんとU.Mさんは、11月12日(土)に有馬高校で開催される「秋の農業祭」の告知を報告しました。

緊張をしたけど、自分の言葉で有馬高校人と自然かの取り組みを伝えることができてよかったですと満足した表情で取材を終えました。

人と自然科 ひとはく連携セミナー6回目 野生動物の現状と絶滅要因について学ぶ

10月28日(金)人と自然科1年生学校設定科目『人と自然』の授業において、今年度第6回目となる人博連携セミナーが実施されました。『人と自然』の授業では年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の研究員から自然や環境、動植物など専門的な講義を直接頂き、深く学ぶことができます。

第6回目となる今回は、『野生動物の現状と絶滅要因』と題して、石田弘明研究員よりご講義をいただきました。

皆さんの身の回りにはたくさんの植物が生息しています。その植物は元々海の中に生息していました。陸上は紫外線が強いため、枯死する可能性があったからです。しかし現在はオゾン層が存在し、紫外線を吸収してくれるので陸上に進出してきました。植物が上陸したのは約4億年前と言われています。

ちなみに現在世界で名前が付けられている植物はどのくらい存在すると思いますか?答えは約27万種。その大半は被子植物です。そして今後50年間で約6万種もの植物が絶滅すると言われています。そのうち日本では何種類の植物が絶滅に瀕しているのか、日本産植物種約7000種のうち、絶滅種は32種、絶滅危惧種は1779種、準絶滅危惧種は297種と言われています。その原因は開発による生育地の破壊、里地里山における人間活動の減少、園芸目的の採集、外来節物の影響などが上げられます。

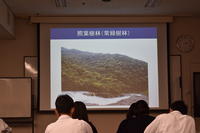

開発による生育地の破壊(オーバーユース)が原因として、照葉樹林が0.06%以下に減少し、わずかに残っているのは人と自然科が修学旅行で訪れる西表島や屋久島などの離島や深山です。またブナ林も、紙の原料であるパルプを得るために第2次世界大戦後に伐採し激減、さらに海岸の埋め立てにより日本の海岸線の41%が人工海岸となり海浜植物の減少につながっています。

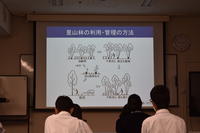

そして人間活動の減少(アンダーユーズ)も絶滅の原因の一つです。以前は人間が里山に入り、薪や木炭、肥料を得るために活動し、持ちだしていましたが、現在は電気やガスの使用、化学肥料の使用で人間が里山に入らなくなり、明るい環境を好む植物とそれに依存する動物の減少につながりました。

そして注目されるのはニホンジカの影響。草食性の動物でほとんどの植物の葉や樹皮、根、果実を食します。人間が里山で活動しなくなったことや天敵であったオオカミの絶滅でバランスが崩れ、食害が活発になり、植物の絶滅につながっています。

このように野生植物の絶滅には様々な要因があることを、わかりやすく教えていただきました。石田先生興味深いお話をありがとうございました。次回は「名前で楽しむ古生物学~動物学名の基礎と兵庫県産化石での実例~』と題して、生野 賢司研究員より講義をいただく予定です。楽しみですね。