Category:農業部

人と自然科 2年生の生徒を対象に農業先進地見学を実施しました 前半(兵庫ネクストファーム~農業大学校)

10月30日(水)人と自然科2年生を対象に農業先進地見学(バスセミナー)を実施しました。この事業は普段有馬高校の農場では学ぶことのできない、大規模かつ先進的な農業生産現場、さらには農業普及の拠点のとして設置された公共施設、販売施設の見学を通じて実社会と農業のかかわりなど見識を深めることを目的として行っており、阪神農業改良普及センター様の全面バックアップをいただき開催しています。

今年度の研修先は(株)兵庫ネクストファーム、県立農業大学校、県農林水産技術総合センター、パスカルさんだの4か所です。昨日まで雨が降っていましたが、日が昇ったら晴天という絶好の研修日和のなか出発です。

最初の研修先は兵庫ネクストファームです。連棟型温室が迎えてくれました。

まず最初に講義室で兵庫県職員の方から施設の概要や設置目的についてお話しいただきした。ひょうご次世代施設園芸モデル団地として平成27年に整備されたこの施設は、敷地面積8.2ha、中玉トマト、ミニトマト合計9万本を栽培している巨大トマト生産施設です。兵庫県は他府県と比較してもトマトの生産量や単位面積当たりの収穫量が低かったという歴史があり、技術の普及という意味でも需要な施設となっています。

いよいよ施設の中に入ります。水耕栽培を行っているこのような施設では、病気や害虫を持ち込まないことが重要・・・ということでエアーシャワーを浴びて入ります。

担当の方から環境制御技術、防除や施肥などの栽培方法、梱包や販売状況などの説明を受けました。施設はICT技術により気温や湿度、二酸化炭素濃度、日射などを自動で制御し、作物の生育環境を最適化して生産性の向上や合理化を図っています。二酸化炭素は温室の暖房で燃やしたときに発生する二酸化炭素を施用します。

今回は栽培しているゾーンの扉も開けてはみせてもらいました。先が見えない光景に驚きです。8月に定植し、翌年7月まで収穫が続きます。トマトは20m40段まで成長、枝を斜めに倒しながら栽培していきます。

収穫後の調整、袋詰めも今回見学することができました。まるで工場のように見えますね。ちなみにこの施設は、食品衛生、労働安全、環境保全などに配慮し、適正に農業生産を行っているという国際的な指標である『GGAP』も取得しており、施設内には視覚的に理解できる表示がたくさん行われていました。

そして一通り施設内を見学した後は自慢のミニトマト、中玉トマトも試食もさせていただきました。合間には積極的に質問している姿も見られましたね。

最後はこの施設の特徴である、LPガスとバイオマスエネルギー(木質チップ)を利用したボイラー施設も見学しました。木質チップは県内の森林組合から提供されており、間伐材を有効活用しているとのこと。環境に配慮した取り組みでした。プールにはいっぱいの木質チップが。これでも約1週間でなくなるようです。ネクストファームの皆さま丁寧に説明していただきありがとうございました。

ネクストファームを出た後、兵庫県立農業大学校に向かいました。

まずは副校長の方から農業大学校いついて説明いただきました。ちなみに県立農業大学校には有馬高校人と自然科からも毎年進学しており、この日も飛び入りで3名の先輩が駆けつけてくださり、農大での寮生活や収穫祭、農家での研修などの説明をしてくださいました。

そして先輩の案内で学校の施設も見学させていただきました。先輩が取り組んでいる卒業論文研究の説明もしてくださり、興味がわいたようです。忙しい中後輩のために時間を作ってくれてありがとう。

さて、いよいよ研修は午後のプログラムに移ります。続きは後半で報告します。

2年生の生徒を対象に農業先進地見学を実施しました 後半 (県農林水産総合技術センター~パスカルさんだ)に関する記事はこちら

人と自然科 地域自然保護 現地フィールドワークその4 有馬富士公園の『ひみつ』を探ろう

人と自然科3年生の学校設定科目『地域自然保護』の授業では、今年も県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っています。

9月10日(火)には1学期に公園での体験や学びを通して感じた公園のいいところや改善点などを1枚の有馬富士公園巨大地図にまとめて、たくさんの方の前で中間発表を行いました。

現在は12月に来園者(高校生)に提供する夢プログラムを生徒自らが企画しています。今年もユニーク企画が提案されており楽しみです。

そんな中10月29日(火)に、元キッピーフレンズの芝様、前中様にお世話になり、5月に気象警報で延期となっていた公園の植物を活用した夢プログラムを体験しました。

芝様と前中様は以前『キッピーフレンズ』の一員として、有馬富士公園内にある三田市自然学習センターを管理するとともに、小学生を対象に有馬富士公園の自然を活用した様々な体験プログラムを企画、実践されていました。そして現在も有志が集まり、体験プログラムを提供することを通して小学校の環境学習の手助けを行っています。今日はその体験プログラムを私たち高校生が体験しました。

今回は『有馬富士公園のひみつを探ろう』というプログラムを体験しました。園内の7つポイントをめぐり、そこに隠されているひみつを解き明かしていきます。出発前には事前学習。ウルシやカエンタケなどの危険な植物、マムシやスズメバチ、マダニなどの危険な生き物について写真とともに説明いただきました。

そして早速、園内を探検します。何気なく通り過ぎていた園路脇には『ひみつ』がある植物がたくさん見つかりました。

例えば『ミツマタ』という植物。これは和紙の原料として使われており、みんなが日常生活で使っているお札の原料として使われています。また『マルバアオダモ』という木は野球で使うバットの原材料として使われる樹木です。

さらに『ホウノキ』は葉っぱに強い殺菌作用があり、栃木県など一部の地域では、『朴葉味噌』などを代表として葉に食材を巻いて焼いて食べる文化もあります。また『トチノキ』もトチモチとして食材に使われます。そして何気なくあるマツの木は『アカマツ』。マツタケが生える木ですね。(触ってもチクチクしにくいのがアカマツ、チクチク痛いのがクロマツなのだそうです)

途中2本並んでいる『アベマキ』と『ソヨゴ』の木があり、二つの木を触って比べてみました。アベマキはゴツゴツしていてソヨゴはつるつる。少しひんやり感じます。アベマキの表皮は昔コルクの材料として使われてきたほど表皮が厚く、逆にソヨゴは表皮が薄く、幹の導管が表皮に近いため、ひんやりするのだそうです。

約40分の散策を行い、公園内に隠されたひみつについて体験することができました。振り返りでは、園内にあった『エゴノキ』を水に入れて振ってみると泡が・・・昔洗剤と使われていた植物だそうです。さらにリスが松ぼっくりを食べた後の『森のエビフライ』も観察することができました。(下の写真はリスがかじった松ぼっくりをエビフライ定食に見立てた写真です。面白いですね。)

そして残った時間は自然の恵みを活用したキーホルダーづくりです。先ほどの園内散策でも勉強した『タカノツメ』の小枝を加工し、オリジナルキーホルダーをつくりました。ヤスリで磨いて、好きな言葉を書き込み、フックを付けていきます。世界に一つだけのキーホルダーが完成しました。

あっという間に夢プログラムは終了。体験を通して有馬富士公園の魅力を存分に感じることができましたね。これから体験プログラムを企画していく私たちにとって参考になる時間となりました。芝様、前中様お忙しい中ありがとうございました。

さて、地域自然保護を受講している皆さん。12月の夢プログラム実践に向け残り1か月半。頑張っていきましょう。

人と自然科 全国産業教育フェア 全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに兵庫県代表として出場しました

10月26日(土)栃木県ライトキューブ宇都宮で、第34回全国産業教育フェア栃木大会 第23回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに、本校人と自然科の生徒2名が兵庫県の代表として出場しました。会場には校長先生も応援に駆けつけてくれました。

毎年開催されている全国高校生フラワーアレンジメントコンテストは、フラワーデザインに関する知識と技術を活用し、自らの考えを表現する力や創造性・芸術性を互いに高め合い、新たな未来を切り拓く職業人としての資質を育むことを目的としています。指定された花材・資材・花器を使用し、テーマに基づいて作品を制作し完成させるというもので、とても難易度の高い技術が必要とされます。

今年度は農業クラブフラワーアレンジメント班に所属し日々技術を習得している2年生の生徒2名が兵庫県の代表選手に選ばれました。今回出場した選手は春に開催されたもう一つの全国大会、第19回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストでも入賞した生徒です。

第19回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストにて銀賞・銅賞・奨励賞受賞しました・・に関する記事はこちら

選手に選ばれた後、生徒は大会での入賞を目指し、顧問の先生や「ひょうごの達人」事業を活用してきていただいている講師の先生の指導を受け、練習を重ねてきました。

事前に発表された今年のテーマは「 Imagination」

使用する花材は八重ユリ、バラ 、キンギョソウ、カーネーション 、スプレーマム、グロリオサ、ヒペリカム、ウンリュウヤナギ、レザーファン、ユーカリ、ニューサイランで、多くが栃木県産の花材でした。そして今回の特徴は乾燥させた穂付のムギとシクラメンの葉を作品に取り入れるという、難易度高めの内容でした。

制作時間60分で作品を創り上げます。最後の掃除までが協議に含まれます。日頃の成果を発揮し、納得のいく作品ができたとのことです。

完成された作品はこちらです。

まずはI.Kさんの作品です

作品コンセプト:今地球は温暖化や砂漠化、戦争などにより荒れ果ててしまった土地があります。そんな中でも地球上の素晴らしいものを船に積み込み、大きな穂を風に揺らしながら新しい場所にゆっくり進み、地球が形や場所を変えながら残り続ける未来を想像しました。

次にS.Aさんの作品です

作品コンセプト:多くの経験を積み、多様な人とのかかわりを通して『私』が形成される過程を想像してみました。。私が歩む道をニューサイランで、人生の困難をギザギザに組み立てた麦わらストローで表現しました。そんな中でも自分自身の軸を持ち、生きていく様子を凛と立つ麦や花の茎で表現し、美しく咲く花をその先にある『希望』や『感情』に見立てました。

そしていよいよ、結果発表。

最後まで名前が呼ばれず、今回は入賞を逃してしまいました。残念。でも校長先生から話を聞くと、『どの作品よりも独創的で素晴らしい作品で、絶対入賞していると思える作品だった。自信をもってね』とのことでした。ありがとうございます。

1.2年生の皆さん来年こそは入賞、そして全国制覇を目指して頑張りましょう。そしてこれから入学してくる中学生の皆さん。私たちと一緒にフラワーアレンジメントを学んでみませんか?待っています。

人と自然科 第75回日本学校農業クラブ全国大会岩手大会に出場 農業鑑定競技会で優秀賞を受賞しました

10月22日(火)~24日(木)『農業高校の甲子園』『農業高校のインターハイ』と称される、日本学校農業クラブ全国大会令和6年度岩手大会が開催され、本校人と自然科からも意見発表会で県大会、近畿大会ともに最優秀賞を受賞した生徒が近畿ブロックの代表として、農業鑑定競技会で県大会を1位、2位通過した2名の生徒が兵庫県連盟の代表選手として出場し、農業鑑定競技会分野果樹に出場した生徒が見事!優秀賞を受賞しました。県大会・近畿大会の様子については以下のリンクをご覧ください。

第72回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 今年も人と自然科生徒が大活躍 前編 (大会1日目)

続 第72回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 今年も人と自然科生徒が大活躍 後編 (大会2日目)

第72回近畿学校農業クラブ連盟大会意見発表会 最優秀賞受賞 全国大会出場決定しました

まずは意見発表会。会場は盛岡駅前にある、いわて県民情報交流センター(アイーナ)です。

22日(火)は開会式とリハーサルです。全国9つのブロック大会を勝ち抜いた代表が集い、生徒実行委員長からあいさつがあり、明日の本番に向けにマイクの音量や高さなどを確認しました。さすがは全国のブロックを勝ち抜いた選手で、リハーサルでレベルの高さがうかがえました。

そしていよいよ23日(水)発表当日を向かえました。この日は早朝6時30分からホテル近くの城跡公園に向かい朝練です。盛岡市内を見下ろしながら最後の練習。ばっちりのタイムで準備万端。会場に乗り込み本番です。

本校生徒は9人中発表順番2番。タイムは6分49秒。(7分を超えると減点となります)想いがこもった悔いのない発表を行うことができました。

ちなみに今回の全国大会で発表、そして県大会で優秀賞を受賞した意見発表は11月3日(土)に郷の音ホール駐車場で開催されます、第50回さんだ農業まつりのステージにて聞くことができます。ぜひお越し下さい。

次に農業鑑定競技会です。会場は岩手県立花巻農業高校体育館です。

大会では校内大会、県大会を勝ち抜いた全国のクラブ員が1000人以上集まります。競技は10の分野に分かれ競技を行います。有馬高校からは分野果樹と分野草花に一人ずつ出場しました。選手以外は立入禁止ということで中の様子が全く見られないので、以下3年前に有馬高校で開催、運営した県大会の様子を参考にご覧下さい。

2年前に有馬高校で開催した、農業クラブ県大会農業鑑定競技会の様子はこちら

競技後2人に手ごたえを聞くと、自己採点は40点満点中20点台後半だったようです。今年から分野が大きく変更したこともあり、初めて学ぶ内容も多く、難易度も高かったようです。

そして日は変わり・・・最終日は、全ての競技に出場した選手、引率職員約4000名が大会式典会場である盛岡市総合アリーナに集結します。

農業高校生の熱気に会場は包まれていますね。岩手県のマスコットキャラクターとも写真を撮りました。校長先生とも合流し、結果報告です。

まずは各都道府県連盟旗の入場です。兵庫県も本年度県連盟事務局の播磨農業校の会長が堂々と入場しました。まるで甲子園ですね。

そして日連会長や文部科学大臣、農林水産大臣の名代の方、そして岩手県知事からあいさつがあり、いよいよ結果発表です。最優秀賞者の名前が呼ばれ、その場にスポットライトが照らされます。

結果は目標であった日本一は逃しましたが、農業鑑定競技会分野果樹に出場した1名が見事優秀賞を受賞することができました。意見発表会に出場した選手に話を聞くと、「悔しいけど本格的に準備、練習が始まった5月から本当に長かった。やっと肩の荷が降りた。全力で発表できたので悔いはない』とのこと。農業鑑定競技会に出場した生徒からも「最優秀賞をとりたかったけどやり切った。今度は後輩がこの舞台で最優秀賞をとってほしい』とのこと。3人とも全国大会の舞台で有馬高校人と自然科の名を轟かせてくれました。ご苦労様でした。

そして最優秀賞者模範発表の後、大会旗が岩手県から次期開催県の山梨県へと引き継がれ、最後はFFJの歌。全国の農業高校生が歌える歌を約4000人の参加者全員で斉唱し、大きな拍手の中大会は幕をとじました。

1.2年生の皆さん、今年の先輩の活躍に負けないように頑張りましょう。そして中学生の皆さん。ぜひ、人と自然科に入学して、農業高校の甲子園で全国優勝を目指してみませんか?

人と自然科に入学してくれるのを、生徒も農場の先生も、みんなで心から待っています。

人と自然科 ひとはく連携セミナー5回目 植物の移動方法について学ぶ

10月4日(金)人と自然科1年生学校設定科目「人と自然」の授業で、今年度第5回目となる「ひとはく連携セミナー」を行いました。

有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の専門員から、各分野のユニークかつ専門的な講義を直接受講することができます。前回第4回目も太田菜央研究員より、『鳥たちの多彩なコミュニケーション』をテーマに行動動物学について講義をいただきました。

ひとはく連携セミナー4回目 鳥たちの多彩なコミュニケーションについて学ぶ に関する記事はこちら

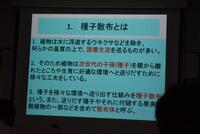

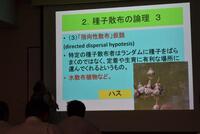

今年度第5回目となるこの日は『種子散布の生態学』と題して、藤井俊夫研究員より、植物が生息域を広げていく技ついて学びました。皆さんご存じのとおり、植物は固着生活をするものがほとんどで、ウキクサなどの一部を除き一度種子から発芽し定着するとその個体は自分で移動することはできません。そんな植物が他の場所に移動する手段は、果実や種子に工夫して様々な場所に移動していきます。今回は植物の散布体の構造や散布方法について講義いただきました。

前述のとおり、植物は次の世代の子孫を親から離れたところや生育に適している環境に送り出すための様々な工夫をしています。送り出す果実や種子を散布体といい、送り出す仕組みを種子散布と呼びます。

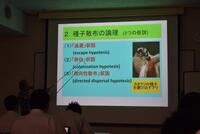

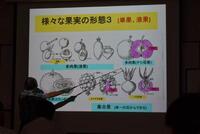

次に種子散布の方法についても学びました。タンポポやイロハカエデのように果実や種子に翼や羽毛を持ち、風に飛ばされやすくなっている『風散布』、ヒメモダマやハスなど川や沼などの淡水、海流などによって種子が運ばれる『水散布』マンサクやホウセンカなど果実が割れるときの勢いを利用するなどして植物自身の力で種子を飛ばす『自動散布』オオオナモミやイノコヅチなど動物などの体に付着して移動する『付着散布』、鳥や哺乳類に果実ごと食べられて種子が運ばれる『動物散布』などなど、様々な方法で植物の種子が運ばれていることも学びました。

さらに果実の分類についても学び、おなじみの被子植物と裸子植物はもちろん、裂開花や閉果、複合果など果実のつくりの細かな違いについても学ぶことができました。そして最後に様々な種子や果実の標本や図鑑や資料も見せてくださり、実際に手にとってみることができました。

ドングリだけの図鑑などマニアックな本もあり、生徒はとても興味を抱いたようです。生徒の感想を見ると、今まで知らなかった方法で植物が生息範囲を広げていることに驚き、さらに植物への関心が高まったとのことでした。藤井俊夫先生、興味深い講義をありがとうございました。

次回第6回目のひとはくセミナーは、衛藤彬史研究員より『未来に残したい農業や農村の持つ魅力』をテーマに、失われつつある日本の農業とその価値について講義をいただく予定です。農業を学んでいる私たちにとって楽しみな内容ですね。