校長室より

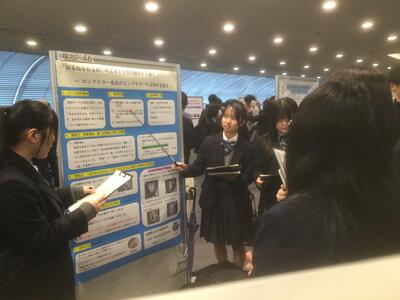

兵庫県高等学校探究活動研究会【2/11祝日】

2月11日(水・祝)、神戸国際会議場にて、県内の代表高校生が日頃から取り組んできた活動の成果を発表します。

多可高校生は、DXハイスクール、ふるさと共創プロジェクト、探究活動の三部門にそれぞれ出場します。

各タイトルは次のとおりです。「情報科×DXハイスクール」、「多可の防災~自然に愛され続ける町~」、「『ねるねるねるね』の正体を化学的観点から暴く~ロングセラー商品のロングセラーたる所以を探る~」。

先生方の丁寧な指導の下、素直な生徒達はポスター発表の準備を行ってきました。

当日は、講演会やワークショップも開催されます。できる限り見て回って、学び多き一日にしましょう!

ハキハキと発表し、質問もしていただきました。勉強になります。

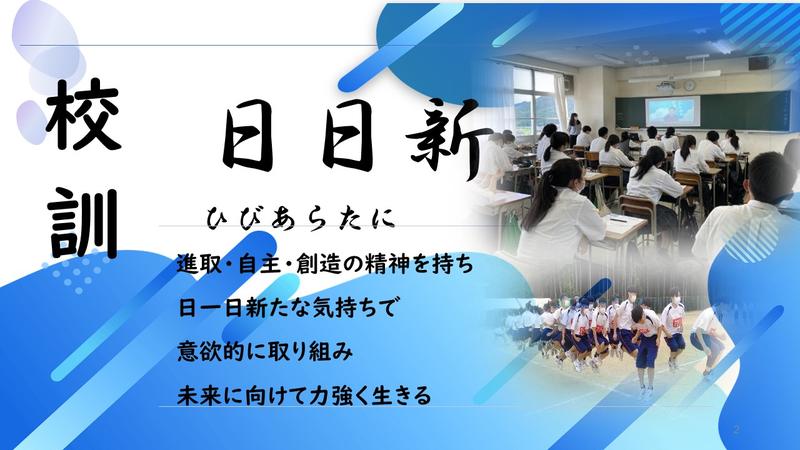

日日新たに

今日の給食は、白ごはん、みぞれ汁、豚肉と蒟蒻の角煮、チンゲンサイのおかか炒めでした。みぞれ汁は大根おろしが入ったお汁で優しい味がしました。寒い冬には身体が温まります。

昨年12月に床の張り替え工事を行い、端正な食堂に変わりました。ポスターは、2011年の文化祭で披露された作品を受け継いでいます。

生徒昇降口等にポスターを新しく掲示しています。

「朝のあいさつ めがさめる

感謝のあいさつ ありがとう

笑顔のあいさつ あたたかい」

このたび、龍野の新宮運送様から頂戴しました。有難うございます。

先輩から後輩へ

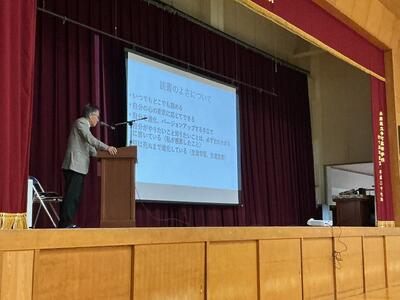

卒業考査を終え、2月から自由登校となる3年生が、1・2年生に向けてリアルな受験体験を話してくれました。

・早めの準備と日々の積み重ねが大事。夢や目標を明確化できるように。

・オープン・キャンパスに積極的に参加し、複数校を比較すると勉強の意欲が湧いた。早めに行動する。

・面接内容の要点を覚え、練習を重ねると緊張している時でも思い出しやすい。

・先生や友達との日頃のコミュニケーションを大切に。

・自分のなりたい職業を選んだ理由を考える。進学して何をしたいのかを言葉で表し、自信を持って答える。

・日頃から相手の目を見て話す、背筋を伸ばす。立ち振る舞いや表情に気をつける。

・1・2年生の内に自分がやりたいことや興味があることを見つける。

・親と考えが違うときは、自分の考えを伝えて諦めないこと。

・面接は簡潔に短く答える。

・重要な部分はメモを取る。新聞やニュースを読む。

・生徒会活動や部活動、ボランティアに参加して、語るべき内容を充実させる。

3年生の皆さん、後輩達のために、貴重なお話を本当にありがとうございました。

冬来たりなば、春遠からじ

If winter comes, can spring be far behind?

年頭に当たって

生徒の皆さんに伝えたいこと

⚪︎「千里の馬」の独自の解釈・・・才能より努力が大事。諦めずにコツコツ続けよう。

⚪︎本物を見抜く目を・・・ネット社会は便利な反面、偽の情報が多く出回っています。安易に信じたり拡散したりしない。立ち止まって冷静に考え行動しよう。

⚪︎良好な人間関係を・・・人生を充実させる最大の要素。自分を大切にすることが周りの人を大切にすることに繋がります。

三学期の終わりに、一年前の自分と比べて成長したなと思えるよう、毎日を大事に過ごしましょう。今年もよろしくお願いします。

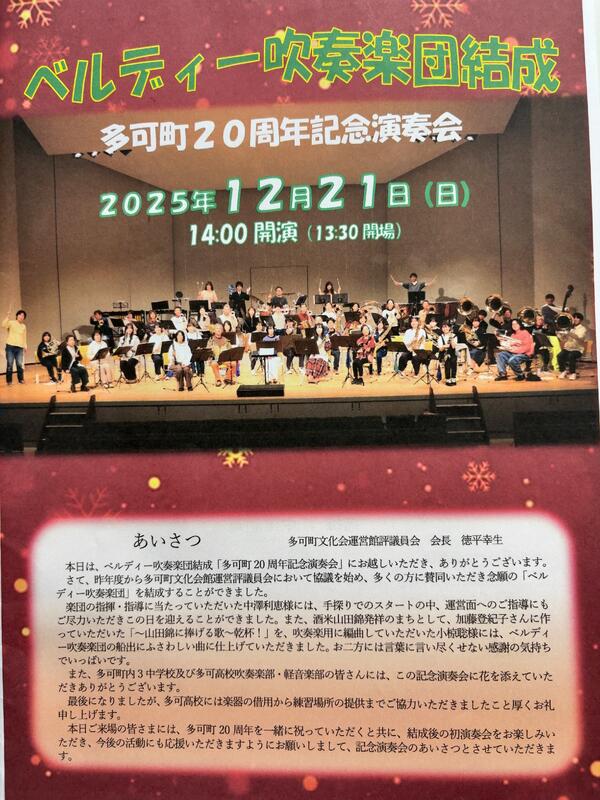

多可町20周年記念演奏会【ベルディー吹奏楽団結成記念】

多可町20周年記念演奏会【ベルディー吹奏楽団結成記念】

2025年12月21日(日)、ベルディーホールにて、ベルディー吹奏楽団結成「多可町20周年記念演奏会」が盛大に開催されました。

多可高校吹奏楽部・軽音楽部、多可町内3中学校の吹奏楽部の皆さんも、楽団員の方々と共に、日頃の練習の成果を披露し、音楽を通じて心温まるひとときを過ごしました。

本校のALT(米国出身)とネイティブ教員(英国出身)も、大切に思う生徒達・地域の皆様の活動を見届けました。

会場内には、愛らしい飾り付けがなされていました。Happy holidays!!

「君の時間をどのように使うか 意義ある時間の使い方は 命を大切にすることにつながっている」日野原重明

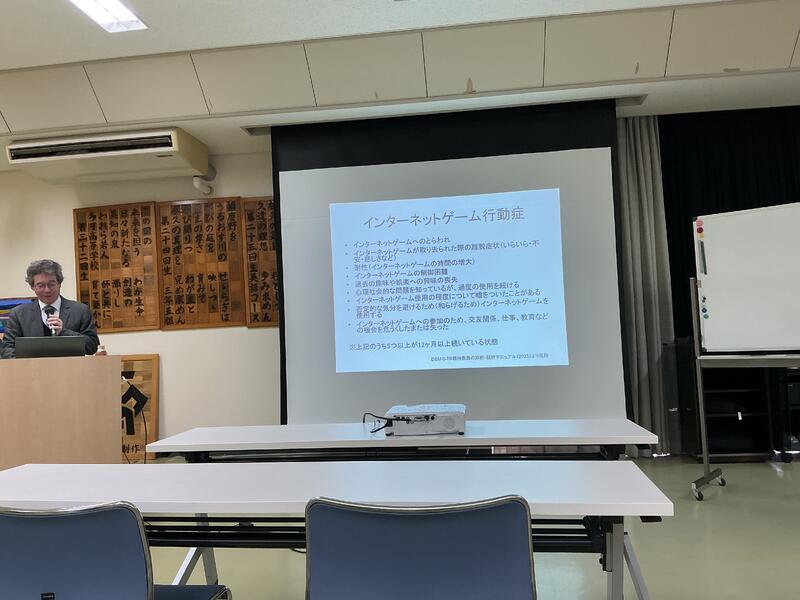

発達障害の理解と高校生への効果的支援ー職員研修会ー

特別支援教育の現状を、12月19日午後からの時間を使って、大谷大学教育学部の井上和久教授に教わりました。

特別支援教育の現状、発達障害の生徒、二次障害と対応、高等学校での指導支援、生徒を支える校内チームと機関連携について、職員皆で知識と理解を深めました。

インターネットゲーム行動症についてのお話もあり、対応としては、ゲーム以外の生活の楽しみを実感する。運動を伴った活動を積極的に行う。学習や対人関係への相談支援を行い、ゲームを楽しみの2番、3番にしていく。家庭との連携、保護者相談を行い、家庭で実現可能なルールを考える。言葉にして書くこと、振り返りが大切といったお話をしていただきました。ポジティブな思考パターンを形成していけるよう、学んだことを活かしていきたいです。

多可の地にゆかりのある井上先生、ご講義を賜りありがとうございました。おかげさまで、今年度も、北はりま特別支援学校の生徒さん達との充実した共同学習を実施できました。

多可高校では、毎月の職員会議の後に、職員研修会を開いています。次回は、兵庫県の学力向上プロジェクトに参加しての学びを各教科からしていただき、共有し合う予定です。他府県への先進校視察も行います。

多可町『たからもん』が贈る☆ステキな大人になぁれ特別授業☆

婚活アドバイザーに聞く『また会いたい』をかなえるコミュニケーションと題した魅力的な企画を、12月19日、多可高校2年生を対象に実施していただきました。

『たからもん』とは、「第41回ひょうご女性未来会議inたか」の実行委員会で立ち上げられた女性グループで、多可町に人を呼び込み、誰もが幸せに暮らせる町にすることを最終目標に活動されています。

相手も自分も大切にしながら歩みを進める「モテの3つのチカラ」や、「友人関係コミュニケーション10の心得」などを具体的に学びました。グループでの意見交換をとおして楽しく学び合い(愛)、非常に充実した時間を過ごすことができました。

講師の先生、たからもんメンバーの方々、多可町生涯学習課の皆様、貴重な機会を設けていただき、本当にありがとうございました。

1年生は、多可町商工会のお世話になり、企業見学バスツアーに出発して行きました

DX講演会【笹倉 剛 教授をお招きして】

12月18日、神戸親和大学文学部国際文化学科教授、笹倉剛先生にお越しいただき、読書についての研修会を開きました。

読書の意義や重要性を知り、読書を身近に感じることで、探究的な学びが広がる機会となりました。

また、先生ご自身の人生哲学に触れ、一度きりの人生をより豊かに生きるために、非常に大切なことを教わりました。

「人生は何があるか分からない」「人生はやりがいのある生き方をしないといけない」「自分に何ができるか」「世の中の卑劣なものに負けてはいけない」「本があなたの人生を変えるかもしれない!」「人間の一生は短い、つまらない本に出会っている暇はない、青春はあっという間に過ぎゆく」「多可高校に入ったことを幸運と思い、どう充実して3年間を過ごすか」「今いる場所でどう花が開くか」「自分は何のために生まれてきたのか」・・・それを考えることで、これからの生き方の信念が固まる。

そして、おすすめの本を沢山紹介してくださいました。笹倉先生、本当にありがとうございました。

多可町の晴れの日の朝は、冬の時期特有の霧が出ています。

「霧の中を行けば覚えざるに衣湿る。よき人に近づけば覚えざるによき人になるなり。」道元の言葉が思い浮かびます。

高校3年生かんたんパパっと朝ごはん

12月17日と19日の両日、多可町健康課および多可町いずみ会の皆様にお越しいただき、就職・進学を控えた3年生に、一日のエネルギー源となる朝食を取ることの大切さを教えていただきました。

実際に☆おりたたみおむすび、だしのうまみたっぷり☆みそ汁、☆フルーツヨーグルトの三品を楽しくつくり、家でも作ってみたいという声が聞こえました。

皆で美味しくいただいた後は、糖分やカフェインがたくさん含まれているドリンクの危険性についても学び、健康についての意識を高めました。

町役場、地域の皆様、多可高校にお越しいただき、大変ためになる食育講座を有難うございました。

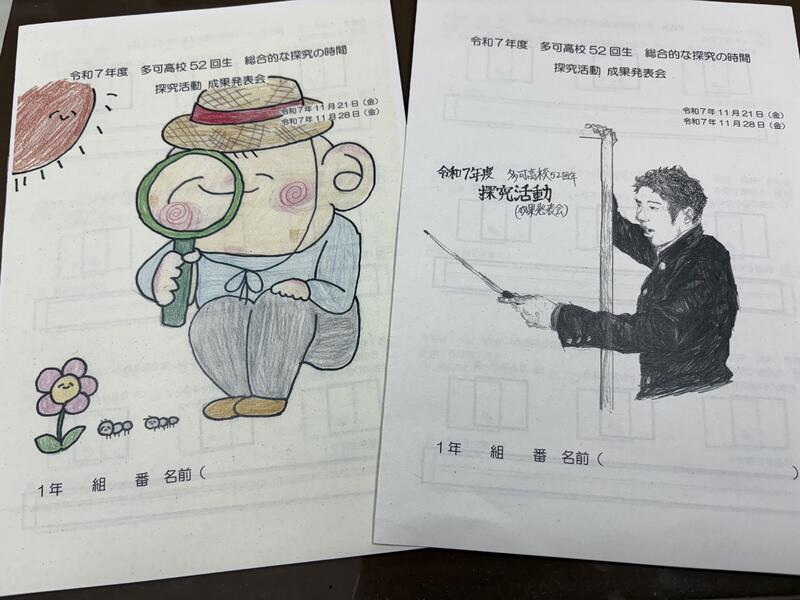

総合的な探究の時間 探究活動 成果発表会

11月21日と28日の2週に渡り、52回生(1年生)が一人一台端末を活用して、成果発表会を行っています。

28日は、先週の全員発表の結果、選抜された14名の生徒が全体の前で発表しました。

1.聴く姿勢はしっかりと、2.発表者は堂々と、3.評価は丁寧に。

指導にあたる先生の熱意がこもった言葉です。

各テーマは次のとおりです。「なぜ世界の戦争・紛争問題が発生するのか」「人を助けるとは」「介護福祉士の資格について」「性格は遺伝するのか?」「手話ダンスについて」「日光が与える体への影響」「やる気がある時とない時のちがい」「躁鬱について」「なぜ人はたまにボーッとするのか?」「友達はどこから友達なのか?」「犬の世界と人間の世界について」「スマホやタブレットのブルーライトが与える脳への影響」「絵について」「世界で日本車が人気な理由」。

探究活動を通じて、思考力と集中力の高まりを感じる時間になりました。賢い人に、共に成長していきましょう!

公開授業週間

11月10日(月)〜21(金)までの期間、各授業を公開しています。

ぜひ多可高校へお越しいただき、校内や生徒達の様子をご参観ください。

過日の総合文化祭で特選や入選を果たした作品や、思いを込めて作られた展示も行われています。

多可町ふれあいまつり及び町議会議員選挙について

11月3日(月・祝)、ガルテン八千代グラウンド周辺で多可町ふれあいまつり(10時〜15時)が開催されます。多可高校ボランティア部の生徒が祭りの運営協力で活躍します。

11月9日(日)は、多可町長選挙・多可町議会議員選挙の投票日です。

11月1日は、多可町合併20周年記念日です。誠におめでとうございます。これまで多可高校を陰に日向に支えてくださり、心より感謝申し上げます。今後とも、よろしくお願いいたします。

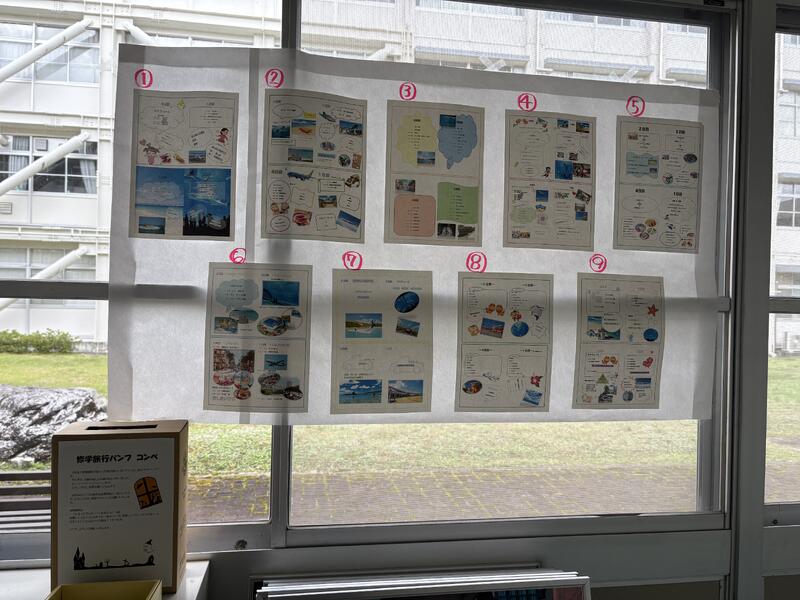

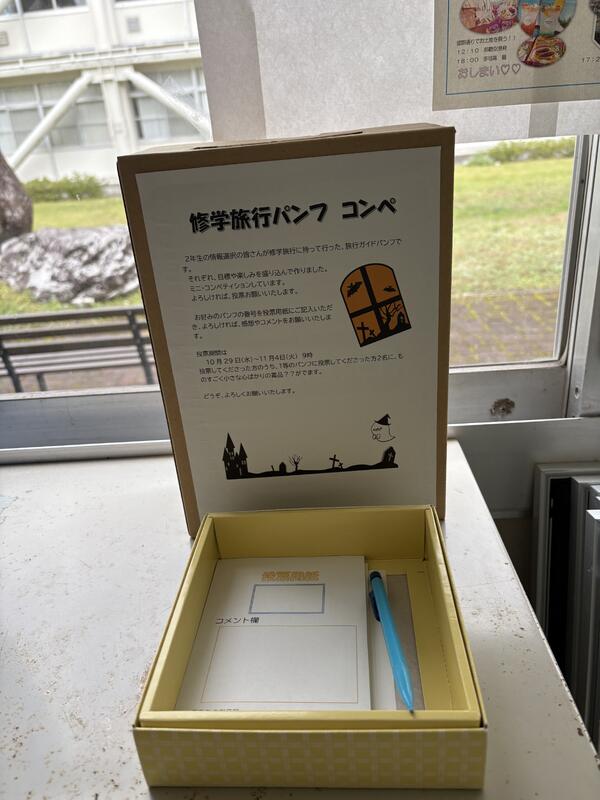

修学旅行パンフ コンペ実施中!

職員室前の廊下に、情報の授業で作成されたパンフレットが掲示されています。

各班、A4一枚に、沖縄への誘いを表現しています。

投票期間は11月4日までとなっています。

じっくりと見て、読んで、感じて決めてくださいね!

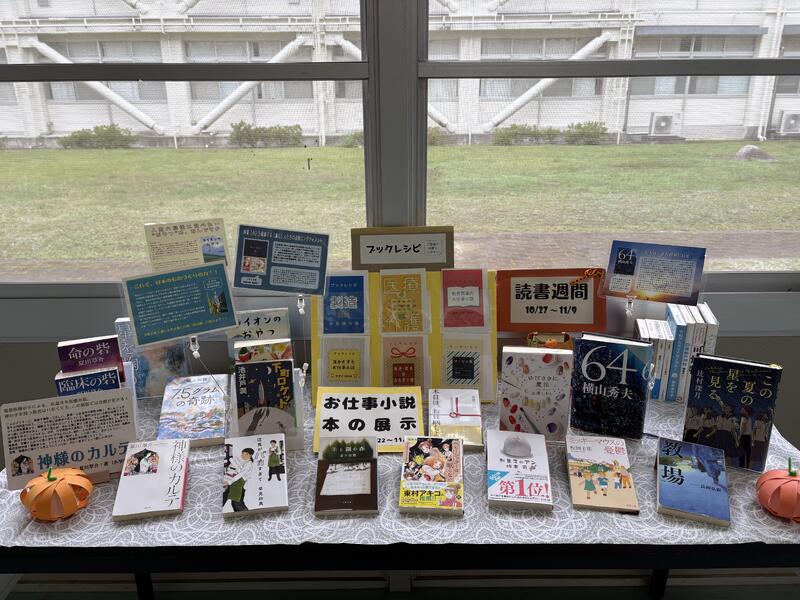

秋の読書習慣

職員室前廊下に、素敵なコーナーが設けられました。いろいろと面白そうな本が展示されています。ぜひ手に取ってご覧ください。

生徒の皆さんに、新聞も読んでもらいたい!という先生の思いから、日々新聞も掲示されています。

読書週間:10月27日〜11月9日

今年の標語:「こころとあたまの、深呼吸。」

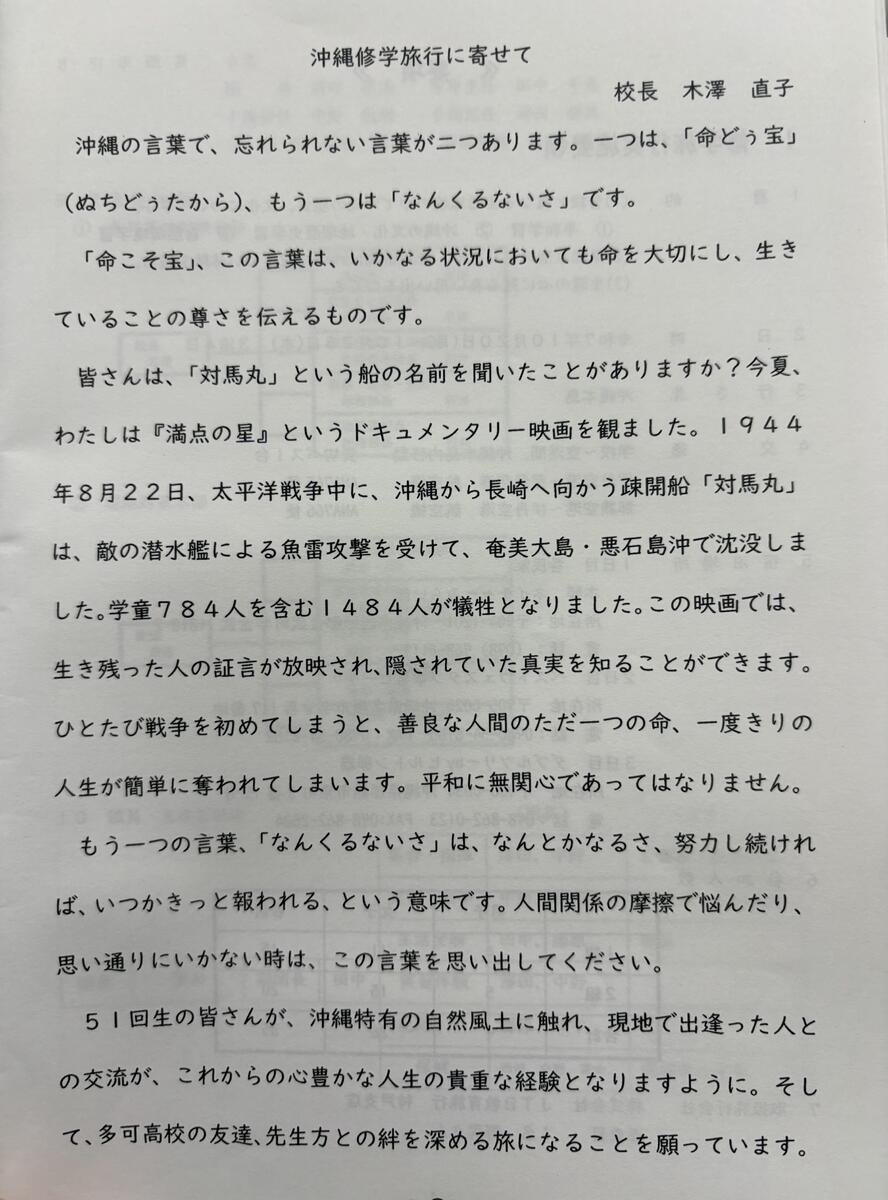

沖縄修学旅行に寄せて

兵庫県高等学校教育研究会福祉部会後期研究協議会

全県から沢山の先生にお集まりいただき、福祉ボランティア類型の授業を参観していただきました。

こころとからだの理解「災害時における要配慮者への対応について」、多可高校の体育館が避難所になった場合を想定し、要配慮者の立場となって気持ちを考え、自分たちで行動を起こせるようになることを目標にしました。班活動や発表の機会を通じて、主体的・対話的で深い学びを目指しました。

午後からは、「コミュニケーションの育て方」と題して、日本絵手紙協会公認講師の村上先生から、丁寧に絵手紙の講演・演習を開いていただきました。それぞれに味のある絵手紙ができあがりました。誰かに向けて想いを込めて作る絵手紙は、福祉の心を育む大事な体験活動です。

教員自身も学びの機会を大切に、素直な気持ちを伝えていきたいと思います。

秋のオープン・ハイスクールへ

体育大会の準備が進んでいます

9月26日(金)に開催される第50回体育大会に向けて、各所で準備・練習が進んでいます。

テーマは、「走れ!笑え!夢中になれ!~We can do it~」です。

ベストを尽くして取り組むことは素晴らしいことです。

仲間の良さを認め、自分の良さを伸ばすことを大切に。

そして、自分に誇りが持てるよう、取り組みを振り返り、新たに考える習慣を身につけてください。

そのために私たちは、様々な経験の機会を作り、生徒たちの選択肢の幅が広がるように努めていきます。

朝に夕に、秋らしさを感じるようになりました。季節も進んでいます。お元気で!

芸術鑑賞会【10月16日】開催予定・ピアニスト弓張美季さん

ピアニストの弓張美季さんに、多可町ベルディーホールにて、ピアノ演奏と「今、高校生に伝えたいこと」をお話いただきます。一般の方もご参加いただけます。詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。

ピアニスト弓張美季 演奏とお話 ~今、高校生に伝えたいこと~

"Let the music keep our spirits high!" by ジャクソン・ブラウン

ところで、芸術の秋もさることながら、食欲の秋でもあります。本日の給食は、多可町で作られた食材が沢山使われていました。米、小松菜、播州百日どり、金ごま、ふすまクッキーです。ふすまとは、小麦の皮の部分のことを言うそうで、小麦を皮ごと生地に使って作られています。サクッとした食感で美味しくいただきました。1学期よりも2学期は、給食を利用する人が増えました。創立50周年の記念事業で設置されたエアコンが効いた食堂です。ご支援に感謝申し上げます。

月の秋

お元気ですか?9月というものの蒸し暑い日が続いています。

始業式では、『あなたの一日が世界を変える』"Your day wiII change the world" という本の紹介、そして8月の神戸新聞の記事で特に印象に残った投稿を紹介しました。多可町に生まれて66年になられる方のメッセージです。

人間関係の摩擦等で悩んでいる人がいるかもしれません。

時には空を見上げたり、虫の音に耳をすませたりしながら、健康に気をつけて、悔いの残らぬよう毎日を過ごしてください。

生け花の先生は長年 、多可高校生を指導して下さっています。多可町制20周年企画、15年前の「あっ!たかニュース」(たかテレビ)から、妙見祭(文化祭)の一コマです。

多可町制20周年記念式典

暑中お見舞い申し上げます。

8月3日、多可町文化会館ベルディーホールにて多可町制20周年記念式典が盛大に挙行されました。

20年前、杉原紙発祥の旧加美町、山田錦の里・旧中町、敬老の日が生まれた旧八千代町、3つの地区がひとつになって、強さを増しました。

多可高校生は、カウントダウン企画に積極的に参加したり、播州歌舞伎の稽古に地元の方々と打ち込んできたりしました。これからも地域の皆様に愛される多可高校生を目指します。

賑わう「あすみる」の会場では、色々なイベントが行われていましたが、百日紅の咲く旧中町幼稚園の石碑に目が留まりました。

「いつの日か」

赤とんぼ おわれて見たのは 「いつの日か」

「いつの日か」 世のため 人のため 役立つ人になりたいね

「いつの日か」 思い出そうよ この幼稚園時代を

終業式~多可町高校生議会ワークショップ

●本日、無事に1学期が終了しました。

生徒の皆さん、職員の皆さんと一緒に校歌を歌えることが出来て幸せです。

表彰式では、第141回情報処理検定試験(表計算)1級合格を始め、沢山の生徒が表彰されました。

瀬戸修二さん、藤原海斗さんは、8月8日に名古屋で開催される「第39回全国パソコン技能競技大会」に出場します。

また、今回は舞台に上がることはなくても、一生懸命に打ち込み、自分の持ち場でベストを尽くした人に敬意を感じます。

健康や事故に注意して、充実した夏を過ごしましょう。

●ALTのジェシーさん(米国・カリフォルニア州出身)の離任の挨拶で印象的だったのは、

"I am very sad to be leaving, but I will never forget the woderful times I had here at Taka. You are very kind and friendly people, and I hope you continue learning English. Learning a language creates opportunities for new relationships that can add value to your life. While learning languages I have made new friends, experienced different cultures, and moved across the world to be here with you today. This has been one of the best years of my life and I appreciate you being part of it."

「ここを離れるのはとても寂しいですが、多可で過ごした素晴らしい時間を決して忘れません。みなさんはとても親切でフレンドリーな人たちです。これからも英語の勉強を続けてください。言語を学ぶことは、新しい人間関係をつくるチャンスになり、人生に大きな価値を与えてくれます。私自身、言語を学ぶことで新しい友達ができ、さまざまな文化を体験し、世界の反対側から日本へ来ることができました。この一年は私の人生の中でも最高の一年のひとつでした。そして、その一部になってくれてありがとうございます。」

●丁寧に大掃除とワックスがけを行った後は、インターンシップ激励会および高校生議会ワークショップが行われました。8月8日の高校生議会の本番に向けて、町議会議員の方々にサポートしていただきながら、社会の問題を自分たちの問題として捉え、自分が暮らしている町のことをより深く知ってほしいと思います。ご指導をよろしくお願いします。

デートDV講演会~AED講習会

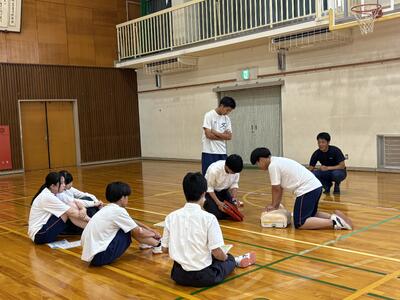

⚫︎ウィメンズネット・神戸から講師の方をお呼びして、デートDV講演会を開催しました。

仲間が登場する役割劇を通じて、何が問題なのかを共に考えました。

⚫︎西脇消防署多可出張所の消防隊員の方から、AEDの使い方、心肺蘇生法について教わりました。

頭で分かっていても、実際に動けるかどうか。勇気ある行動が求められます。

親切に質問にもお答えいただき、ありがとうございました。心肺蘇生法についてはこちらから。

ブラスフェスタ in ベルディ

7月13日(日)、多可町のベルディーホールにて、第32回ブラスフェスタ(チャリティコンサート)が開催されました。

多可高校を始め、加美中学校、中町中学校、八千代中学校と地元の学校の吹奏楽部員が素敵なハーモニーを奏でてくれました。

第1回から参加されている、神戸シンフォニックバンドの迫力ある生演奏を聴き、共演できたことは、地元の中学生・高校生にとって、かけがえのない経験になったと思います。

会場に集った皆さんで、一緒に『故郷』を歌い、音楽に満たされた一日になりました。ありがとうございました。

野球部の健闘

7月11日、学校を6時に出発し淡路島での闘いに向かいました。

これまでの地道な努力の積み重ねで得た力を最大限に発揮し、正々堂々と戦って、また成長して学校に戻ってきてくれました。

無償の愛で生徒達を支えて来られた保護者の皆様、日々の練習で多くの時間を共にし、考えて動く実力をつけて下さった先生方、本当にお疲れ様でした。

まだ学校生活は続きます。身体に気をつけて、学んだことをこれからの人生に活かしてください。

ご声援、ありがとうございました。

情報モラル講演会〜生徒会立会演説会・選挙

⚫︎インターネットは便利な反面、思いがけないトラブルに巻き込まれる可能性が大いにあります。

悪口による侮辱罪、グルーミング罪など、色々と講師の先生から教えていただきました。

ストレイトネックにならないよう、使い過ぎや姿勢に気をつけて、賢く利用したいですね。

⚫︎選挙により、次期生徒会役員が決定しました。自分の持てる力を皆のために役立てたい、という心意気に敬意を表します。

生徒の皆さん、一人一人の協力をお願いします。

夏季球技大会

熱中症に注意しながら、サッカー・バドミントン・モルックを全学年で楽しみました。

9月には体育大会が控えています。適度に汗をかき、体温調節機能を向上させましょう。

7月11日(金)は、野球部の2回戦、多可・三木北VS尼崎双星が淡路で行われます(ReFillスタジアムにて10時から)。

7月13日(日)は、吹奏楽部の「ブラスフェスタ」(チャリティーコンサート)がベルディーホールにて開催されます。13時開場、13時半開演。ご都合がつかれましたら応援をお願いいたします。

企業展示・説明会@多可高等学校

7月4日(金)、多可町商工会・西脇商工会議所の皆様にお世話になり、高校生のための企業展示・説明会を体育館で開催していただきました。

合計26の地元企業と自衛隊の方々にお越しいただき、魅力溢れる各社のブースが並びました。

本校生は、全ての企業様等の1分間スピーチを傾聴した後、自らの興味や関心に応じて、6回、それぞれのブースに向かいました。プレゼンテーションに耳を傾け、体験をさせていただいたりして、活発な質疑応答が行われる姿も見えました。

地元の企業を知ることができ、高校卒業後、あるいは大学・専門学校卒業後の進路を考える貴重な学びの時間になりました。

関係者の皆様、本日は誠にありがとうございました。今後とも、多可高校をよろしくお願い申し上げます。

多可の空に

7月に入りました。お元気でお過ごしでしょうか。

理科の先生が、お手製の気球を上げてくださいました。

先ずは内部を体感した後、空気が入ると太陽熱で気球は空に舞い上がりました。

温度計を片手に、興味深く臨みました。

座学だけでなく、実験や様々な体験を通じて、生徒達は日々学んでいます。

貴重な機会を与えていただき、ありがとうございました。

野球部の夏

よく晴れた土曜日の午前、明石清水高校の運動場で練習試合が行われました。

多可高校は三木北高校との合同チームです。

両チームとも日々の練習に励んでいます。一生懸命だから感動し、応援したくなります。

指導される先生方、生徒達を支えておられる保護者の皆様に頭が下がります。

熱中症には十分注意して、休息も取りながら前進してください。

審判員の方、場内アナウンスをしてくれた生徒さんも厳しい暑さの中を、有難うございました。

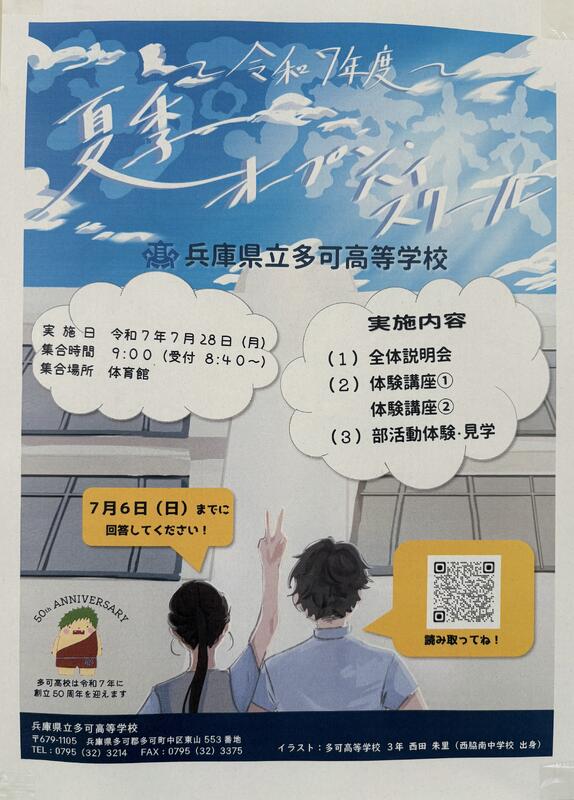

夏季オープン・ハイスクールのご案内

多可高校の生徒が、オープン・ハイスクールのポスターを作ってくれました!

是非ともご来校ください。エアコンの効いた体育館でお待ちしております。

青空を見上げて思う。

紛争や戦争のない世界が、一日も早く実現できますように。PEACE‼︎

ロイロノート研修会

月曜日の放課後、先生方が教室に集まり、ロイロノート研修会を実施しました。

「自ら考え、仲間と学ぶ」生徒が主体的になる双方向授業で、クリエイティブな教育を楽しく!を目指して、

便利な機能を一つずつ教えていただきました。一人一台端末を役立てて行きたいと思います。

生徒も教師も共に楽しみながら、授業を通じて、生徒の学問に対する興味・関心や、主体的に学びに向かう意欲を高めるように努めます。

ちいきふれあいプロジェクト

6月20日(金)の午後、多可町立松井小学校へ本校の3年生が訪問させていただきました。

小学1年~4年生には、読み聞かせを、5年と6年生には、パラスポーツを楽しんでもらい、最後は、体育館で全校児童が集まって、多可高校生の和太鼓演奏を集中して聴いてくれました。今日の想い出は、お互いの心身にずっと残ることでしょう。

小学生の皆さんの笑顔と校内に掲示されている数々の展示作品が、非常に魅力的でした。

事業の実施に当たり、ご指導、ご協力くださった皆様に感謝申し上げます。

今後は、高校3年生から2年生へと受け継がれ、精進していきます。

喜んでもらうことで達成感を得ることができました。

(番外編)

多可高校の周りは、豊かな水田が多いため、校内で燕をよく見かけます。月曜の早朝、巣がカラスの仕業か半分崩されていました。親鳥が様子を見に来ていましたが、金曜日には巣が再生されていました。正に七転び八起きです。子を思う親心に脱帽です。

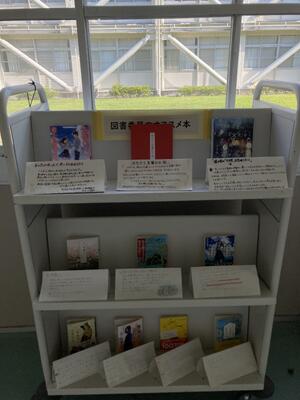

図書委員のオススメ本

職員室前の廊下に、図書委員のオススメ本が置かれています。

図書担当の先生の指導のもと、それぞれの本に図書委員の皆さんの紹介メッセージが添えられています。

『はたらく言葉たち⑬』を開いてみました。

「まだ、成績に表れていない 努力を見落とさないこと。それが、先生のいる意味だと思います。」塾講師 30代

「お給料をもらっているからには、自分はもうプロなんです。」大工/見習い 10代

「別に環境にいいことしようと思ってやってないですよ。もったいないって気持ちが、結果的に環境にいいものを生み出しているだけです。」環境事業/プロデューサー 20代

「どんなに孤独だとしても、本は、あなたと向き合ってくれる。そのことを、ひとりでも多くの方に伝えたいです。」出版社/営業 30代

他にも沢山のメッセージがあります。26日から期末考査が始まり、1学期のまとめをする時期になりました。長期休暇等を利用して、読書に親しんでほしいと思います。

今日のTAKAランチサポート

多可町給食センターから運んでいただいている今日の給食は、神奈川県の郷土料理である「けんちん汁」と「とん漬け」が提供されました。

けんちん汁は、鎌倉の建長寺のお坊さんが、持っていた豆腐を落としてしまい、崩れた豆腐を何とか料理に使えないかと考え、野菜と一緒にお汁にしたことが始まりだという説があります。

現在は利用していない生徒の皆さんも、新たに2学期から追加の申し込み受付を行います。後日配布される用紙を確認してください。1食300円の予定です。

熱中症予防には、こまめな水分・塩分補給に加えて、タンパク質の摂取が重要です。バランスのとれた食事を楽しみましょう。

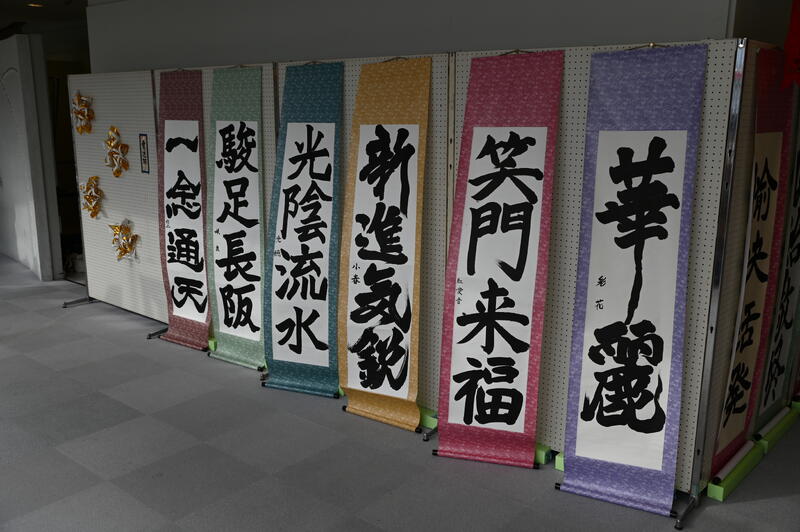

書の心

介護実習を選択している生徒が、思い思いにしたためた作品を届けてくれました。

指導していただく先生のお手本に習いながらも個性が光ります。

先日の文化祭【妙見祭】でも、見応えのある展示に出合えました。

なお、妙見祭の様子は、たかテレビの週刊ニュース「あっ!たかニュース6月28日号」の中で、約3分間紹介される予定です。また、7月31日には、「あっ!たかワイド」にて、約50分程度の放映予定です。ご期待ください。

大阪・関西万博へ

多可高校の全校生徒は、9月5日に大阪・関西万博へ校外学習に一日出かける予定です。

今回の万博のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」です。

一人ひとりが自身の生き方を見つめ直し、多様性を認め合いながら、持続可能な社会を共に創り上げていくという思いが込められているそうです。

生徒達にとって、各国の趣向を凝らした展示作品や建物、ショーを現場で見聞きすることにより、自身のアンテナを高める絶好の機会となることでしょう。

多可町は、2022年5月にSDGs未来都市に選定されており、町全体で持続可能な社会の実現を目指しています。

東山古墳群

晴れの日も雨の日も、東山古墳群の側で多可高校の教育活動は続いています。

今年の妙見祭には、外務副大臣の藤井比早之氏が駆けつけて下さいました。地元の皆様、定期的な草刈りを有難うございます。

公開授業月間④

3年生の文学国語では、普段何気なく使っている言葉を掘り下げて考えていました。

「やばい」と言う言葉が持つ意味は?「気鬱(きうつ)」と表現してみたり、それぞれが感情を言葉でどう表すかを考え、友人と共有しました。各自が持参したパソコンを使って、ロイロノートやOneNoteを通してシェアすることでお互いの考えが深まりました。

教材は梶井基次郎の『檸檬』でした。内容を各自が段落毎に絵やコメントで表したものを互いに見合ったり、文中の「思い上がった諧謔心(かいぎゃくしん)」とは、どのような心の状態かを考えたりしました。生徒達が授業に積極的に参加している様子を見て、言葉を大切に使おう思える楽しい時間でした。

以下は校内の掲示より、生徒会に入って充実した毎日を過ごしましょう!

ベルディーホールより【DRUM TAO公演のご案内】

毎週月曜日の午後は、体育館から和太鼓の稽古の音が聞こえてきます。

先日の妙見祭を、多可町文化会館ベルディーホールの赤松館長様が観に来てくださいました。

その際、7月26日(土)の午後から「ドラム・タオ」の公演があり、高校生以下は2千円で鑑賞できるとのことでした。

大分県竹田市を拠点に活動する和太鼓グループの生演奏は素晴らしく、私も一度鑑賞して感動したことを覚えています。

是非、プロの迫力ある公演を多くの皆さんに観ていただきたいです。

校内に飾られている生徒達の作品です。

蒸し暑くなってきました。熱中症対策にお気をつけください。

第50回妙見祭

6月13日(金)、第50回妙見祭が開催されました。

生徒会のメンバーが制作したオープニング・ムービーに続き、力強い和太鼓の演奏が披露され、各クラス・文化部・有志の皆さんの舞台発表が続きました。この日のために、力を合わせて練習と準備を重ねてきました。

教室や廊下での展示作品や、梅雨の晴れ間の中庭での模擬店の食品販売を通じて、沢山の笑顔を見ることができました。

生徒の皆さんにとって、心を耕す一日になりましたか?自然な挨拶や感謝の言葉が聞こえてきたことが、とても嬉しかったです。

ご来場いただいた保護者の皆様・地域の皆様、本当にありがとうございました。

ご来場いただけなかった皆様には、「多可高ブログ」にて、順次当日の様子がアップされます。どうぞご覧になってください。

公開授業月間③

多可高校は令和5年度より通級による指導の拠点校(自校通級)となりました。

毎週1回ずつ、7時間目の時間帯に実施されています。この日は自立活動「コーピング」が行われており、特別支援教育コーディネーターの先生が丁寧に準備した、パワーポイントと資料が使用されました。

機嫌が悪かったり、落ち込んだ気持ちの回復の仕方について、対話形式でじっくりと考えました。

一人ひとりにあった教材が提供されています。落ち着ける環境で、自分に合った学び方を知ることができます。脳トレチャレンジも楽しんで取り組ませてもらいます。

雨の匂いが漂う中、校舎の窓から見える妙見山は雲に隠れています。

「雨の日には雨の中を 風の日には風の中を」(相田 みつを)

公開授業月間②

梅雨入り前のグラウンドから、元気な掛け声が聞こえてきました。

集団行動の練習をとおして、周囲の状況に応じて機敏に動くことの大切さを学んでいます。

多可高校の体育の授業では、自然豊かな環境を活かし、近くの多可町余暇村公園に出かけたり、特別非常勤講師の方に来ていただき、ゴルフの指導を受けたりしています。自ら考えて動ける人に…一人一人のリーダーシップを育てています。

公開授業月間

町花の笹百合が咲き、蛍が舞う季節になりました。

6月は、多可高校の公開授業月間です。

生物の授業では、一人一台端末を活用した興味深い授業が展開されていました。

共に学ぶ楽しさと、実験を通して生き物の神秘を味わった午後のひと時でした。

校歌の練習

6月に入りました。全校生が集まり、身だしなみを確認した後、校歌の歌唱練習を行いました。

生徒のピアノ伴奏に合わせて、元気な歌声が体育館に響きました。

コロナ禍では、校歌を歌うことができませんでした。心を込めて、大きな声で歌える有り難みを実感します。

この国の 未来を担う わが生命

日日新たなる 創造の

英智の泉 漲りし

われら若人 師と共に

多可高等学校 育て築かん

花を生ける

今日は介護実習の授業を選択している生徒が校長室に、自分で生けたお花を届けてくれました。

湿度が高くなり、どんよりとした空が広がっていますが、爽やかな気持ちになりました。

ありがとうございました。担当の先生の指導のもと、校内の各所に生徒たちが生けたお花が飾られています。日々の生活に潤いを与えてくれます。

中間考査が終わり、妙見祭(文化祭)に向けての準備が本格化します。身体に気をつけて励んでください。

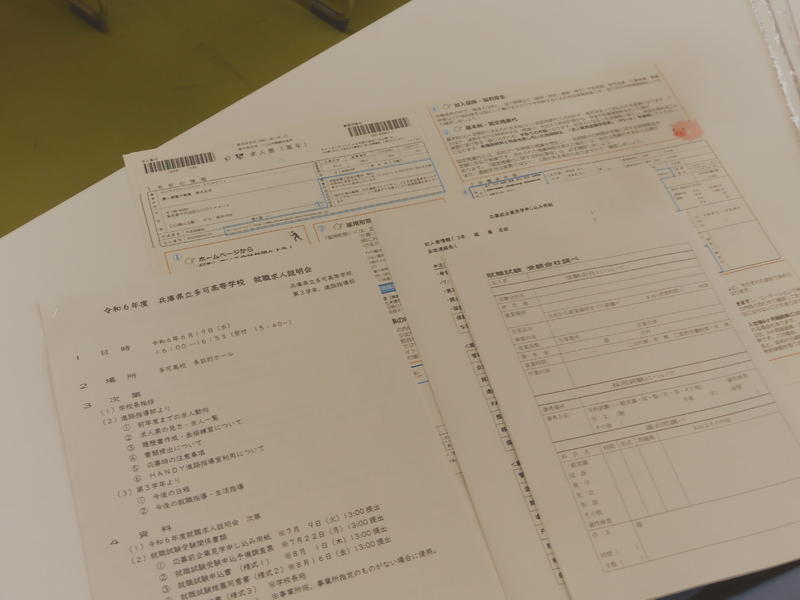

授業参観・PTA総会・三年生進路説明会

5月10日(土)、保護者の皆様にご来校いただきだきました。平素より本校の教育にご理解と協力をしてくださり、誠に有難うございます。

三年生の皆さんには、5月2日の進路ガイダンスに引き続き、今日も進路選択に役立つ情報が提供されました。学年主任からは、「スケジュール管理」と「主体的に動くこと」、この二点を大事にして欲しいという話がありました。

進路指導部長、生徒指導部長、学年の枠を超えて職員一同、無事の進路決定を応援しています。進取の精神で!

交通事故に気をつけましょう

兵庫県教育委員会を通じて、全県立学校に自転車事故への注意喚起(兵庫県警察本部より)が届きました。

令和6年までの5年間に自転車に乗った小、中学生及び高校生が死亡したり、負傷した事故について月別の死亡・負傷者数の最多は6月で、520 人に上ります。

年始から気候が暖かくなるにつれて、こどもの自転車による交通事故死傷者数は増加し、6月にピークを迎えます。これは4月から通学等で使い始め、慣れた時期に運転がおろそかになっている可能性があります。

多可高校では、4月23日に交通安全講習が開かれました。自転車安全利用五則を覚えていますか?被害者にも加害者にもならないよう、時間に余裕を持って行動し、一旦停止の標識にも気をつけて登下校してください。

新緑の頃

連休の合間です。お蔭様で今日も教育活動は続いています。校舎の窓からは、緑あふれる景色が広がっています。

夜には、創立50周年実行委員会が開催されました。多可高校を愛する方々の集まりです。いつも有難うございます。今後ともよろしくお願いいたします。

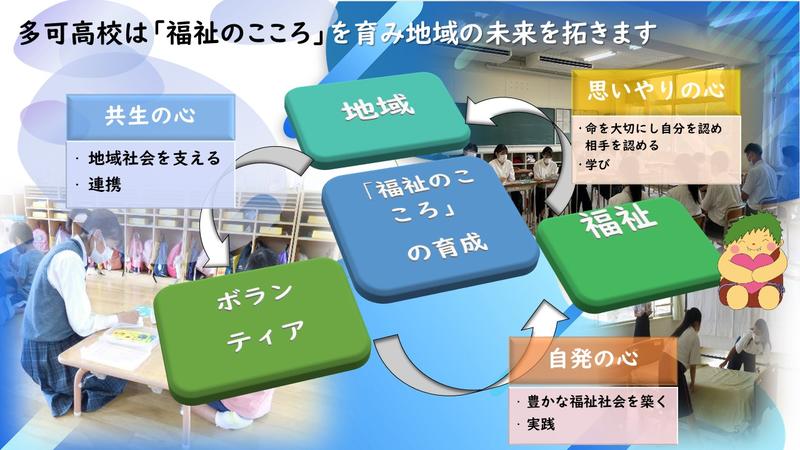

福祉のこころ

福祉と聞いて思い浮かぶことは?楽しいアイスブレイクの後、複数の問いかけがありました。福祉の漢字に込められている二つの意味とは?福祉という言葉がなかった時代、何と言われていたのだろう?

福祉には、幸せという意味と、生活を豊かにするという意味があります。そして、福祉という言葉がなかった時代は救済と呼ばれていました。

自分の頭を使い、友達や先生と意見を交換して、考えが深まります。終わりの振り返りでは、一時間の授業の感想が沢山書かれていました。

敬老の日の発祥は多可町八千代区、故郷を愛し、共に豊かな時間を過ごしましょう。

本日も晴天なり

本日から三者面談が始まりました。折角の機会ですので、学校での様子をお聞きになったり、ご家庭での様子もお知らせください。5月10日(土)の午前中には、PTA総会があります。当日は1時間目の授業を参観していただけます。是非ご来校いただき、普段の校内の様子をご覧になってください。

今日から3年生福祉ボランティア類型の生徒が作った鯉のぼりが校内に展示されています。それぞれの個性が表れています。

「妙見のはるけき峰を 仰ぎ見て・・・」暑すぎず、寒すぎず、過ごしやすい季節です。ソフトテニス部の側で部活動を見学をする生徒の姿も見えました。共に汗を流しましょう!

Welcome to "あすみる"

こんにちは。多可町生涯学習まちづくりプラザ 「あすみる」"Asmile" が4月3日にオープンし、本校生も開館式に出席しました。

木の香りが漂う館内は明るく開放感があります。図書館の開館時間は午前10時から午後6時まで(毎週月曜と最終木曜は休館)ですが、あすみる自体は午前8時30分から午後10時まで開いており、館内の自習スペースで、自由に学習することができます。ぜひ訪れてみて豊かな時間を過ごしてください!

【所在地】

〒679-1114

兵庫県多可郡多可町中区岸上281-17

TEL 0795-32-1250(代)

FAX 0795-32-5171

桜舞い散る道の上で

お元気ですか?桜吹雪が舞う中、多可高校の生徒達は、4月11日(金)は校外学習に出かけました。一年生は近くの余暇村公園、二年生は京都清水寺周辺、三年生はUSJへ。それぞれクラスメイトとかけがえのない想い出を作ったことでしょう。

そして14日(月)から授業が始まりました。総合的な探究の時間では、地域の講師の方々に来ていただき、和太鼓を習ったり、本の読み聞かせを教わったりしています。

お昼休みには、多可町商工会共同連携事業「JOBトライやる」の参加募集説明会が開かれました。地元の企業で社会勉強をさせていただきます。

放課後は部活動に参加したりして、日常生活を充実させています。事務室、校長室、職員室前の廊下は、日本文化部の生徒が生け花を華道の先生から習っており、今日もお花を生けてくれました。ありがとうございます。

野球部の生徒は日々、練習に励んでいます。顧問の先生から丁寧な助言を受けています。

どの花もそれぞれに美しいですが、カラーのように、姿勢よく胸を張りたいものです…。

たかの風を受けて

このたび、着任するにあたり、前任の藤井俊校長先生から「たかの風」という冊子をお借りしました。在校生の皆さんが書いた文章を一つ一つ読んでいると、学校周辺の魅力が伝わってきました。多可町のグッドポイントとして紹介されていたのが、「人の温かさ、自然の豊かさ、そして地域の産物」です。

多可高校の周囲は、豊かな自然に恵まれています。その中で、生徒たちは伸び伸びと成長しています。

すれ違うときはお互いに挨拶を交わし、始業式・入学式・離任式で演台に飾られていた美しい花は、式典終了後、日本文化部顧問の先生が校内の各所に生け直してくれました。

新年度は力が入り過ぎます。体調には十分気をつけて、心身を労りつつ最善を尽くしましょう。

出会いをありがとう

優しさを感じる空間

多可高校に赴任して間もない頃のことです。

ある授業を見学に行きました。着任して初めての見学でした。授業の終わりの挨拶の後、自分の出した消しゴムの屑を丁寧に机の上で集めてゴミ箱に捨てに行っている人がありました。よく見るとその授業を受けていたほとんどの人が同じことをしていました。自分の出したゴミは自分で始末する。ごく当たり前のことなのですが、とても新鮮で爽やかな光景でした。このような心がけは、決して授業に取り組む姿勢や意欲と無関係ではないと思うのです。さらに、それをクラスのほぼ全員の人が行っている。ふと周囲を見回すと、やはりその教室はなんとも言えず美しい空間でした。床にゴミやほこりなどありません。黒板の溝は隅々までチョークの粉が拭き取ってあります。とても清々しくて、その場で勉強をはじめとしていろいろな活動をしている人が生み出している環境がまた温かく、心安らぐ気がしました。落ち着いて学習に集中できる快適な場所でした。「お互いが、しっかりした目標を持ち、前に進もうとする」ために、集団の中に良い「雰囲気」を作り出すことは必要だと思います。

誰もが気持ちよく学校生活を送るために、本当の意味での優しさがここにはあると思いました。

私が小学校時代に読んだ絵本「モチモチの木」の中で、じさまが「人間、優しささえあれば、やらなきゃならねえことはきっとやるもんだ」と言います。本当の意味で皆が優しい心を持っていれば、一緒にいる人の立場や気持ちをよく理解して、一緒に取り組める空間ができます。課題を解決して成果を生み出せる空間ができます。

多可高等学校には、そのような空間がどこにでもあります。

卒業式前後に先生方に送ったものです。

令和6年度3学期終業式

式辞

皆さんおはようございます。令和6年度も終業式の日を迎えました。今年度も、妙見祭、体育大会、修学旅行等の行事や部活動はもちろん、小学校での和太鼓演奏や読み聞かせ、様々な地域交流、フレンドシップコンサートや防災ジュニアリーダー、DXハイスクールの取組、タイ王国から短期留学生も迎えました。週明けには、多可町商工会と連携で行っているJOBトライやる報告会があります。

皆さんが主体となって活躍する場面が多くあったこと、とても誇らしく思います。

今日の午後は、合格者説明会があります。先日の合格発表で合格者が喜んでいる様子を校舎から見た人もあったと思いますが、私自身もとても新鮮で嬉しい気持ちになりました。今年は雪の予報があったので、担当の先生の提案で多目的ホールで発表を行ったことも大成功でした。今日は少し天気予報の話から入ろうと思います。何日も前から天気のわかる予報ってすごい技術ですよね。この日の予報はドンピシャだったので、特にそう思ったのですが、最近の天気予報は精度が高くて驚くことがあります。

天気予報は、日本では明治時代に始まったそうですが、最初は東京の交番での1日3回の掲示だったそうです。それも日本全国でたった一つの予報でした。日本の天気は・・という具合です。今の天気予報は、天気図の移り変わりから、予報官の「勘」に頼っている訳ではありません。地球全体の大気の動きを数値的にシミュレーションするため、世界で1、2を争うようなスーパーコンピュータによる計算の結果なんです。

しかし、このように精度の高い天気予報もほんの少しの間違いがあると、途方もなく違った結果になってしまうことが知られています。このことは1960年代にアメリカの数学者で気象学者のエドワード・ローレンツが発見しました。彼は、気象を研究していた際、わずかな違いが天気予報に大きな影響を与えることに気が付きました。この発見は、バタフライ効果と呼ばれるようになりました。「ブラジルでの蝶の羽ばたきはアメリカで竜巻引き起こすか」という講演もしています。

このように少しの間違いが、後に大きな影響を及ぼすバタフライ効果は自然の中だけのことでなく、社会での物事でも、自分の行動でも言えることだと私は思っています。例えば、何か行動をしようとしたとき、最もよい方法はわかっているのに、それがしんどいからと、より楽な方法を選んだり、自分に与えられた役割の負担が大きそうだから、それを避けて通ろうとしたり、・・・・・・・ そうすると自分自身はもちろん、周囲にとっても想像以上に将来にわたって大きな影響を及ぼすことがあります。正しくない行動の選択から何年も経過してから、その悪い影響を思い知ることがあります。

一期一会という言葉がありますよね。一生に一度の出会い、その気持ちで丁寧に真剣に過ごさなければならないと思います。そのときの自分の行動や選択は、何年か後に自分を助けてくれることもあれば、その逆も大いにあります。先ほどの人の行動のバタフライ効果は、自然界の出来事以上に人生に関わる影響が強いと考えます。

現実には、この人とはもう会わないと思っていても、世界は狭いもので、どこかで会います。直接その人とは会わなくても、不思議と自分のことを誰かから聞いて知ってましたという人には何度も会います。

統計学で知られる"6次の隔たり"という理論があります。

人には平均44人の知り合いがいて、6人分の知り合いを掛けると、つながる可能性があるのは、44人の6乗つまり、72憶5631万3856人。世界の人口は約80億人ですから、理論的には6人の数珠つなぎで世界中の誰とでもつながる可能性がある、という考え方が"6次の隔たり"です。

九州で「北海道の知人を紹介してください。もしいなければ、北海道に知人がいそうな人を紹介してください」と人々に尋ね回った結果、北海道の人に辿り着くまでの平均人数は7人だったという結果があります。

探偵!ナイトスクープで、「日本最西端の与那国島で最初に出会った人に友人を紹介してもらい、何人目で明石家さんまさんに辿り着くか」という企画の結果は7人でした。

自然界のバタフライ効果以上に人間社会のバタフライ効果は、このような人のつながりのために、そのときの判断や選択のミスが、後の自分や周辺に与える影響はとても大きいのです。

何かの役割から自分が逃げたとしたら、誰かがそこをカバーしないといけない、そのマイナスの影響はどんどん広がって、何年かたって、もしかしたら何十年もたって、自分を貶めることになるかもしれない、でも逆にほんの少し頑張ってそこを乗り切ったら、自分の能力アップや経験値のアップだけでなく、先ほどの6次の隔たりのようにどんどん広がって、自分を助けてくれることが必ずあります。

ただ、自然界とは違って、人の行動はやり直しができます。ときどき自分を振り返ってみてください。取り返しがつかなくなる前に、反省点があれば修正してください。どうしても誰かに助けてもらわなければならないときは、当然あります。そのときは、それが権利であったとしても助けてもらうことが当たり前と思わないでください。周囲に気持ちよく助けてもらえることもその人の力だと思いますが、助けてくれる人は時間とか労力とか自分のどこかを犠牲にしていることがあります。深く感謝の気持ちをもって、次は自分が助けてあげてください。

何度も言ってきましたが、いつでも誇り高く生きてください。「自分の立場をきちんと理解して、その立場であることが恥ずかしくないように正しくそして強く振る舞ってください」

明日から春休みです。新2年生も新3年生も、4月には、何よりも元気で全員がここに集まることが出来るよう心から願っています。

最後に、多可高校は今年、創立50周年を迎えます。多可高校が地域から愛される学校として歴史を重ねるとともに、一人ひとりが健康で幸せな毎日を送ることが出来ますよう心から願い、3学期終業式の言葉とします。

今回もたくさんの表彰伝達を行いました

★ 多可町年賀状コンテスト 優秀賞

★ 文書デザイン検定 1級:2名 2級:7名

★ 情報処理技能検定 準1級:2名 2級:3名

★ 球技大会 ボッチャ優勝 2年1組C バスケットボール優勝 2年1組

ドッジボール優勝 2年2組 バドミントン優勝 2年2組

第49回卒業式

49回生が巣立ちました

『多可高等学校で何のために学ぶのか』また『何をどのようにして学ぶのか』の答えを自らに問い続け、その答えを探し当て、これから生きようとする社会に直面した人としての責任を意識し、決して平坦ではないであろう道をどんなことも乗り越える気構えで、しっかりと上を向いて歩き続ける。

そんな思いで進路を決め、今日の日を迎えた49回生。

少し緊張した面持ち、それでいて堂々とした入場。担任教員からのl呼名に対して冴えわたる返事で起立し、凛として充実感に満ちた表情で卒業証書を受け取る。在校生代表の送辞を心に留め、卒業生代表の答辞では、3年間の高校生活の思いが溢れ出すことを止めることができませんでした。「進取、自主、創造」の精神を謳う校歌を胸張って高らかに歌い、その後は会場全体の盛大な拍手を受けて、潔く卒業式会場を後にしました。

厳粛な中にも温かさに満ちた素晴らしい卒業式でした。学校として誇れる卒業式でした。生徒たちは、学校と保護者、そして地域の方々との連携で、愛情もって全力で手がけた教育、そしてそれらを受けた自らの強い意志により成長したのだと思っています。全力で手がけた教育というのは、人の痛みがわかる、様々な場面で人の心の内を想像できる、思いやりの大切さを根幹として伝え、愛情をもって体力や学力を鍛え、本気で褒め、本気で叱り、本気で励まし、協調性を保ちながら何事にも一生懸命になることの大切さを教えた教育です。それらを全身と全心で生徒たちは受け止め、自らの意思で成長しました。

私たちの学校を信じてくれた生徒たちをこれからもすっと応援します。

第14回フレンドシップコンサート(12・21) 今年度の行事から

フレンドシップコンサートが14回目を迎えました

フレンドシップコンサートは、多可高等学校吹奏楽部と軽音楽部が互いに切磋琢磨しながら練習に励んだ成果を披露して、多可町立加美中学校・中町中学校・八千代中学校の吹奏楽部の皆さんとの交流を深めながら、それぞれの活動を次の代に引き継ぐ大切な機会になっています。今年度は多可高等学校の美術部と日本文化部(華道・書道)も展示等の形で一緒にコンサートを盛り上げました。

多可高等学校 軽音楽部 今更だって僕は言うかな(Saucy Dog)作詞:石原慎也/作曲:あいみょん 恋人たちのクリスマス(ヤングスキニー) 作詞作曲:かやゆー。 クリスマスソング(back number) 作詞作曲:清水依与吏

中町中学校 吹奏楽部 名探偵コナンメインテーマ 作曲:大野克夫/編曲:宮川成治 崖の上のポニョ 作曲:久石譲/編曲:佐藤博昭 プリンセス・メドレー 編曲:宮川成治

八千代中学校 吹奏楽部 僕のこと 作曲:大森元喜 海の見える町 作曲:久石譲/編曲:西條太貴

加美中学校 吹奏楽部 げんこつ山の夕焼け 作曲:三浦秀秋 Exclamation Marks 作曲:高橋宏樹 G-Force 作曲:John Beck Shake It Off 編曲:郷間幹男

多可高等学校 吹奏楽部 宝島 作曲:和泉宏隆/編曲:宮川成治 銀河鉄道999 作曲:タケカワユキヒデ/編曲:宮川成治

中高吹奏楽部合同演奏 管楽器と打楽器のためのセレブレーション 作曲:James Swearingen African Symphony 作曲 Van McCoy/編曲:岩井直薄 マツケンサンバⅡ 作曲:宮川彬良/編曲:山下国俊

開会の挨拶

会場の皆様 こんにちは 多可高等学校校長 です。

本日は師走の大変ご多用の中 ようこそ14回フレンドシップコンサートにご来場くださいました 心から歓迎申し上げます。多可町立の中町・加美・八千代の3つ中学校と多可高等学校の音楽や様々な文化活動が大好きな仲間が一斉に集まって、このような素晴らしい会場でコンサート、発表会が実施できますこと本当にうれしく思います。今年は多可高等学校の美術部と日本文化部も一緒にコンサートに華を添えました。お時間の許す限りご覧頂けましたら幸いです。

今日のために発表者は、各中学校や高校の活動場所で一生懸命準備をして、ときには一斉に集まって演奏や作品をつくりあげてきました。特に今年の9月には、中学校と高校の合同演奏の指導を佐渡裕さんにお越し頂いて実施できました。本日はさらにクリスマス間近の彩りを添えて素敵な時間になることと思っています。

多可町は、酒米の山田錦、杉原紙、敬老の日と日本の様々な歴史に大きな影響を与えた誇るべき文化発祥の地です。出演者と参加者全員による心を合わせた発表が、客席の皆様の心に潤いと安らぎ、さらに爽やかな感動となって届きましたら幸いです。そのような素晴らしい土地で、将来に向けて羽ばたく力が健やかに成長することを願って止みません。今日はそのような思いも込めて、出演者・発表者と会場の皆様が一体となった盛大で華麗なステージを盛り上げたいと思います。

最後になりましたが、このフレンドシップコンサートを創り上げるためにご尽力を頂きましたすべての方々に感謝申し上げます。本当にありがとうございます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

多可高未来プロジェクト (12・20) 今年度の行事から

多可高 未来プロジェクト

~「心のサポートシステム」及び「DXハイスクール」についての実践発表と講演会~

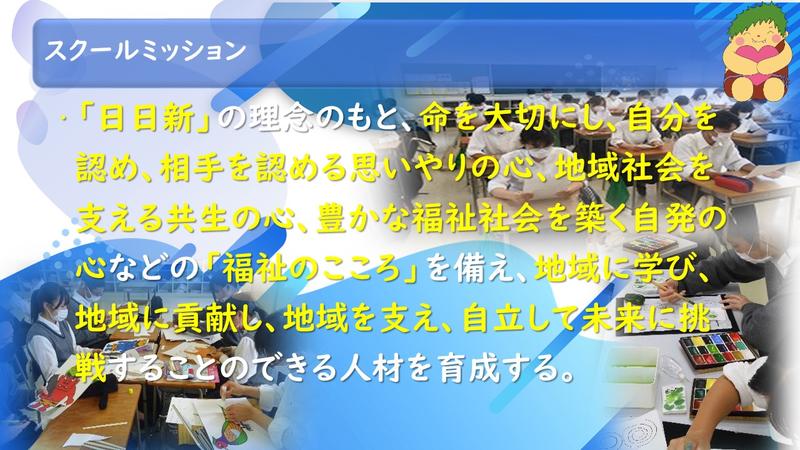

本校は、「福祉のこころ」を備え、地域に学び、地域に貢献し、地域を支え、自立して未来に挑戦することのできる人材育成をスクールミッションとして教育活動を行っています。本年度は兵庫県や国の新たな指定事業を受けて、さらなる学校の魅力化・特色化に取り組んでいますが、主に兵庫県の「心のサポートシステム」と文部科学省の「高等学校DX加速化推進事業 ~DXハイスクール~」の実践及び成果研究発表とそれに係る講演会を『多可高 未来プロジェクト』と題して実施しました。また、来年度は本校創立50周年記念の年となることも踏まえて、学年毎のチームで校歌コンクールを行いました。各事業の発表では、教員からの事業取組説明とともに、防災ジュニアリーダー、多可町高校生議会、多可高ちいきふれあいプロジェクト等について、その事業で展開した取組について主に生徒主体での発表を行いました。また、DXハイスクール関連ではドローンのプログラミングによるデモ飛行も行いました。校歌コンクールについては、声量やハーモニーだけでなく歌う姿勢等も観点として評価しましたが、どの学年もその立場での頑張りに甲乙がつけられず、全学年の優勝となりました。

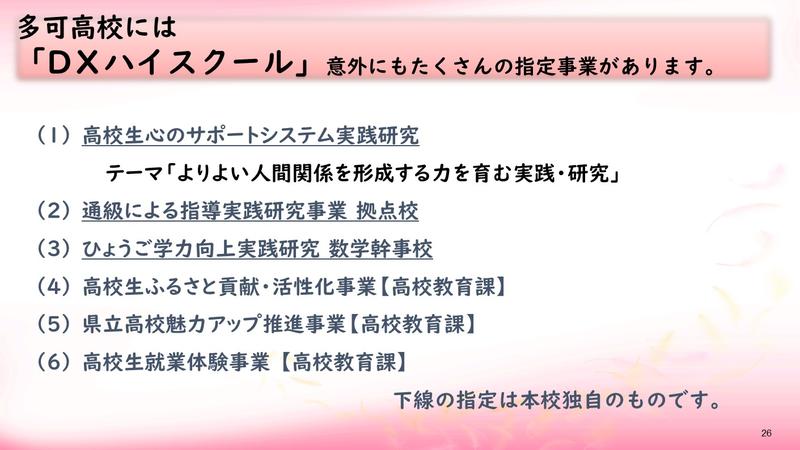

多可高 未来プロジェクトで対象となる事業

【高校生心のサポートシステム】〈テーマ〉よりよい人間関係を形成する力を育む実践研究 〈主な学び〉「自他共に尊重して認め合えるよりよい人間関係」の構築を考える機会をつくる。〈取組例〉ちいきふれあいプロジェクトでの小学校交流及びPTAとの合同による地域クリーンアップ活動、多可町高校生議会、ボランティア活動、特別支援学校との共同学習、学年縦割りチーム編成を含む体育大会等学校行事、生き方及びデートDV等各種講演会、防災ジュニアリーダー学習会、未来を拓く少年会議、北播磨ビジョンフォーラム等の様々な校外発表会や学習会への参加

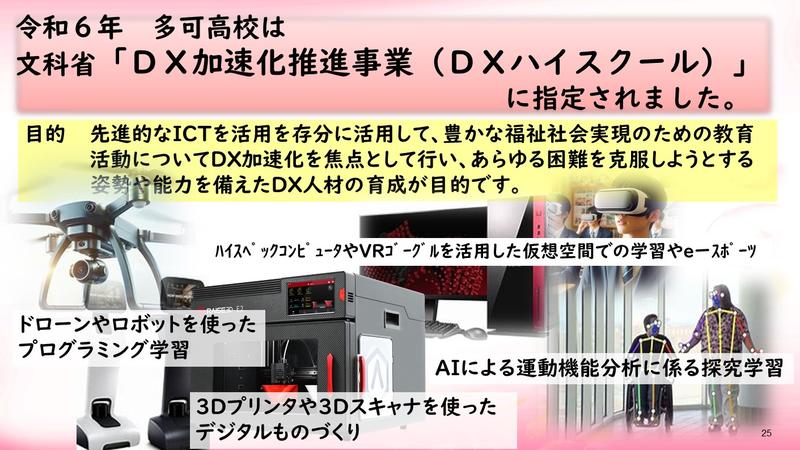

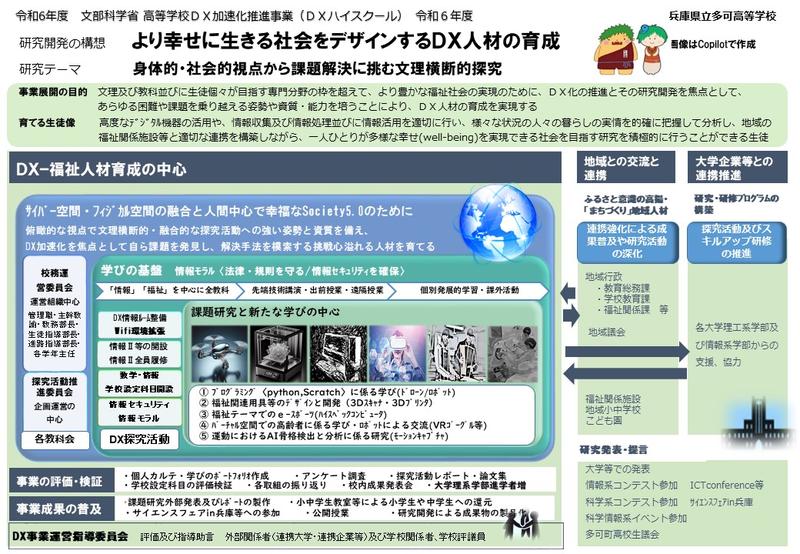

【DXハイスクール】〈テーマ〉高度なデジタル機器を活用しながら、情報収集及び情報活用を適切に行い、様々な人々の暮らしの実情を的確に把握して分析し、一人ひとりがwell-beingを実現できる社会を目指す学びを推進する。〈主な学び〉ドローンや組立式ロボットによるプログラミング学習、3Dスキャナや3Dプリンタ等を用いた福祉関連用具等のデザイン、VRゴーグルやハイスペックコンピュータを活用したバーチャル空間での高齢者に係る学び、モーションキャプチャを用いた運動におけるAI骨格検出と分析に係る研究

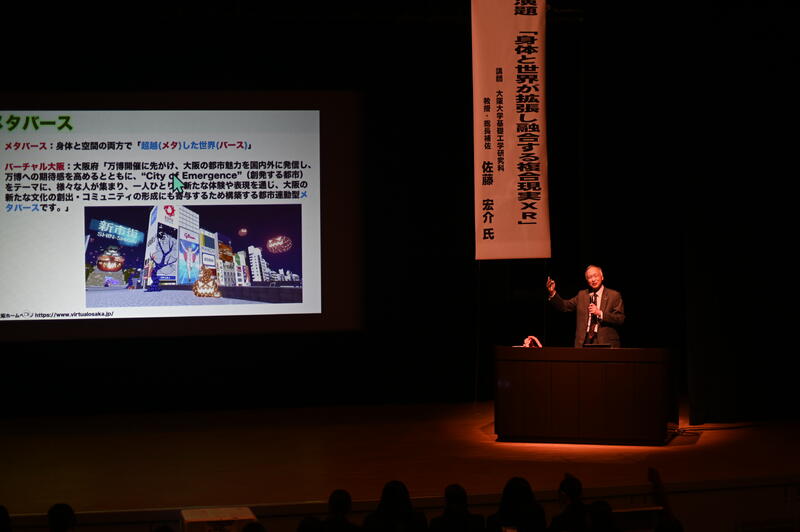

「身体と世界が拡張し融合する複合現実XR」複合現実の仕組みと高齢者福祉への応用

大阪大学大学院基礎工学部教授・総長補佐 佐藤 宏介 先生

佐藤先生紹介 大阪大学基礎工学部をご卒業後、大阪大学大学院基礎工学研究科前期課程を終了され、その後、大阪大学基礎工学部、米国カーネギーメロン大学、奈良先端科学技術大学院大学などでご勤務後、現在は大阪大学基礎工学研究科教授でおられます。大阪大学では、全学教育推進機構長や、副学長等の要職を歴任され、現在は総長補佐の立場でもおられます。ご専門は、計測工学(三次元画像計測やコンピュータビジョン)、画像システム(複合現実感)、ヒューマンインタフェース(身体拡張)、福祉支援工学等です。

ご講演内容 XR、すなわちクロスリアリティは、現実世界と仮想世界を融合して新しい体験を創る技術で、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)等の先端技術もその1つです。目の前の空間が現実世界を超える体験とコミュニケーションを可能にする新たなリアリティ世界への変容、私たちの五感や身体も変容させる最新の複合現実感技術

開会の挨拶

ご来場の皆様 多可高等学校の皆さん。おはようございます。

さて、本日は令和6年12月20日ですが、ほぼ1年後の令和7年12月13日(土)に、ここベルディホールの会場をお借りして、多可高等学校創立50周年記念式典を行ないます。創立50周年記念式典の1年前のプレ-イベントとしての多可高未来プロジェクトが、大阪大学基礎工学研究科教授で総長補佐を務められています佐藤宏介様、兵庫県教育委員会事務局高校教育課 野間良重主任指導主事様をはじめ、地域行政や商工会の皆様、地域連携施設の皆様、学校関係者の皆様にお越しいただいて開催できますことを大変嬉しく思います。

多可高等学校は、「福祉のこころ」を育み、地域で学び地域に貢献する人材を育成する学校として、本日来賓としてお越しの皆様にいつも本校の教育活動に直接ご支援、ご協力を頂き深く感謝しております。

学校の様々な教育活動は、文部科学省と兵庫県教育委員会のもとで展開されていますが、特に学校が重点的に取り組む内容について、そのことについての研究指定校となり、文部科学省や兵庫県から特別の支援を頂いて進めることがあります。現在、多可高等学校はいくつかの事業の研究指定を頂いていますが、本日の多可高未来プロジェクトは、特にそのうちの2つの事業についての企画です。1つは、昨年度から「よりよい人間関係を形成する力を育む実践研究」というテーマで取り組んでいる『高校生心のサポートシステム実践・研究』、もう1つは本年度から指定された文部科学省の高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)です。それらの取組内容や成果の発表を教員と生徒が一緒に行ない、さらに大阪大学教授・総長補佐の佐藤宏介様から先進的で近未来的な内容でご講演を頂きます。さらに、50周年を見据えて、学年毎に校歌を歌うコンクールもメニューに入っていて、私自身も今日のイベントに気持ちが躍る思いです。

本日の多可高未来プロジェクトは本校の新しい取組を地域の方々と一体ともに、来年度50周年の大きな転機を迎える学校として、さらに地域の皆様と一体となるさらなるTAKAみを目指す大切な機会と考えています。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

高校生心のサポートシステム講演会 (12・16) 今年度の行事から

青年期の心の危機にどう向き合うか ~折れない心でピンチをチャンスに~

関西外国語大学 教授 新井 肇 先生

12月16日(月)3、4校時に、関西外国語大学教授 新井肇先生にご来校いただいて高校生心のサポートシステム講演会を実施しました。新井先生は、埼玉県の高校教員として30年間勤務された後、2006年から兵庫教育大学大学院教授としてお勤めになり、2017年より現職に就かれています。ご専門は、生徒指導論・カウンセリング心理学で、現在は、日本生徒指導学会副会長、文部科学省「いじめ防止対策協議会」座長を務められ、生徒指導提要の改訂にあたっては、「生徒指導提要の改訂に関する協力者会議」副座長を務めておられます。新井先生は、いじめ防止や自殺予防等を中心として、生徒指導の理論と実践を架橋する研究において日本の第一人者であり、youtube動画においても生徒指導提要の解説等をされています。

ご講演当日は、本校生徒及び職員だけでなく、他の中学校や高等学校からも多くの教員の参加がありました。

ご講演では、「危機の乗り越え」ということを基軸にして、レジリエンス、コミュニケーション力、人間関係づくりについてお話していただきました。

負荷がかかるとしなる竹のように、訪れる危機に対しての抵抗、復元、耐久、再起、回復等を意味するレジリエンス(折れない心・立ち直る心)を育てること、その中で人を信じて頼ったり、相談する力、リフレーミング(別の視点から見直す)を培うことの大切さ、さらに参考とすべき大切なこととして、生き心地のよい町の特徴は、「①異質の要素を受け入れ、多様性を尊重する ②人物の評価は多角的に長期的に行う ③自己信頼感・自己有用感を醸成できる ④緊張しすぎない、緩やかな繫がりを維持する ⑤問題を一人で抱えず、人に相談する」であること、また心理学者のクランボルツ教授の計画的偶発性理論にも言及され、この理論では、成功するキャリアを築くために、偶発する出来事を待つのではなく、自ら引き起こすべく行動することがポイントとなり、「好奇心(新しいことに興味をもつ)」「忍耐力(困難にあってもあきらめない)」「柔軟性(こだわりすぎない)」「楽観性(チャンスは必ず訪れる)」「冒険心(結果をおそれない)」の5つの行動特性を持つ人にチャンスが訪れやすく、危機に陥っても乗り越えていける・・・等についてスライド資料を用いて丁寧にゆっくりと話して頂きました。

最後は、『レジリエンス』『リフレ―ミング』『クランボルツ教授の5つの力』『人に相談する力』を培い、これからの人生の中で自分の可能性を信じて頑張ってください。いつでも、ためらわずに人に頼っていいということを皆さんに伝えたいと、お話を締めくくられました。

大変ご多用の新井先生のスケジュールの中で、貴重なご講演をいただくことができました。生徒・教員とも今後の人生の中で常に思い返したい内容が満載のご講演でした。

3学期始業式

2025年 巳年のスタート!!

始業式 校長から

皆さん、あけましておめでとうございます。世間ではインフルエンザが流行していますが、こうして皆さんが登校することができて、とても嬉しく思います。2学期の終業式でいくつかのことも皆さんにお願いしました。安全に健康的な生活を送ることが一番でしたが、冬休みは、自分を見つめ直し、新たな目標を立てる機会ですから、勉強や部活動、生活を振り返って、来年に向けてどうしたいかを考えてくださいともお願いをしました。どうでしたか? 私自身も、いくつかのことを考えながら、「新しいスタート」を今年の大きなテーマに掲げています。このことは、もちろん皆さんにも望むことです。3年生は今年高校生活を終えて、まさに新しい生活がスタートします。1年生、2年生もそれぞれの立場で新しいスタートを切って欲しいと思います。

「新しいスタート」は今年の干支にも因んでいます。2025年は、十二支の前から数えて6番目の「巳(み)」の年です。巳すなわち蛇は、八岐大蛇のように怖いイメージもありますが、他方で神として神社で祀られる神聖な存在です。「巳」は胎児の形からできた文字で「生まれる」とか「将来や未来がある」という意味があります。また、脱皮する蛇のイメージで「巳」年は、「復活と再生」を意味する年なのだそうです。また、「巳(み)」を「実(み)」にかけて、植物に種子ができはじめる時期や次の生命が誕生する時期など、新しいことが始まる年になると言われています。一方で、蛇は隠れた場所に棲むことから「無意識」や「潜在意識」また、「自分の知らない側面」の象徴ともされているようです。今、新しいことが始まる年と言いましたが、過去の巳年の出来事を調べてみると、日本では昭和天皇の崩御を受けて、年号が「平成」になりました(1989年)。また、世界に大きな影響を与えた出来事として、東西冷戦の象徴であったベルリンの壁の崩壊も同じ年でした。スポーツ界では、イチロー選手がシアトル・マリナーズでプレーを始めたのも巳年です(2001年)。(話さなかったのですが、そもそも21世紀のスタートが巳年ですね。)

皆さんにとって、この1年が、脱皮を繰り返して成長する蛇のように、挑戦と経験を重ねてそれを力として、大きな新しい自分に成長する時間になることを願っています。また蛇の動きのようなしなやかさをもって、どんなことに対しても時と場合に応じて柔らかく対応することを望みます。そして、自分の心にも相手の心にも柔軟に対応すれば、またその中で想像力を働かせてゆとりをもてば、無意識のうちに、そして潜在意識の中でいろいろなことに「感謝の気持ち」と「思いやり」が常に保てるはずです。

多可高等学校にとっても、1月は始まりの月です。1月14日は、本校の創立記念日です。多可高等学校ができる前は、多可郡には県立高等学校が一つもありませんでした。「多可郡に県立高校を」という地域の方々からの強い願いから、多可高校は生まれ、地元に根付いた学校として、地域から大切にされてきました。本校は、昭和49年兵庫県立西脇北高等学校多可分校として発足し、昭和51年兵庫県立多可高等学校として独立しました。現時点で、卒業生は7358名で、その約7割は、地元多可郡・西脇市で活躍され社会に大きく貢献されています。地元を支えているのは、多可高校の先輩、卒業生です。役場や商工会に行っても、先輩がたくさんおられます。

今年は、創立50周年を迎える本校で、みなさんが明るく元気に活躍できることを願っています。

多可町も20周年を迎えます。

※ ここに掲載しています校長の話は、実際の式での話とは、多少言葉が変わっていることをご了承ください。これまでも同様です。

表彰伝達

情報処理技能検定試験 2級6名(2年生) 準2級1名(2年生) 3級1名(2年生)

文書デザイン検定試験 2級2名(2年生) 3級1名(2年生)

プレゼンテーション作成検定試験 1級3名(2年生)

日本語ワープロ検定試験 3級2名(2年生)

文書入力スピード認定試験 3級1名(2年生)

2学期終業式

「2学期終業式」と「表彰伝達」を行いました

校長式辞

皆さんおはようございます。今年は去年より長く暑い夏でした。短い秋の後、すぐに冬がやってきて本格的な寒さが訪れています。皆さんも慌ただしい2学期を過ごしたのではないでしょうか。

体育大会や修学旅行等の学校行事、多可校ちいきふれあいプロジェクトや北はりま特別支援学校との共同学習、進路ガイダンス、高校生心のサポートシステム講演会やゲートキーパー講演会、先週は多可高未来プロジェクトで学習成果発表をして、校歌コンクールを実現しました。また、DXハイスクール事業として大阪大学の佐藤教授の貴重で近未来的な研究の講演を聞きました。そして、総合文化祭での文化部の入賞、各運動部の試合での頑張り、土曜日にはフレンドシップコンサートも開かれ、吹奏楽部や美術部、日本文化部も素晴らしい成果を発表しました。そして3年生は進学のための入学試験や就職試験を乗り切りました。

多可校未来プロジェクトでの校歌コンクールは、学年に差のない順位になりました。歌声やステージ上での姿勢や態度、雰囲気、練習成果の披露等の観点での評価です。ステージ上での態度、姿勢や雰囲気がさすがだなと感じたのが3年生、歌声が力強かった2年生、校歌を知ってから最も時が浅い中で頑張ったのが1年生、それぞれの立場で、しっかり役割を果たしました。

1学期に続いて、やはり皆さんの姿を見ていて素晴らしいと思うことがたくさんありました。授業の様子や学校行事はもちろん、オープン・ハイスクール等で来校した中学生に対して説明や案内する姿、ベルディホールでも堂々とした発表を見ました。11月、タイ王国から来られた先生がいきなり授業に入ってこられて、スマホのアプリで話しかけられましたが瞬時に、にこやかに対応した人がありました。タイ王国の先生は、そのときの交流をすごく喜んでおられました。おそらくその印象が強くて、来年も多可高に来たいとの連絡が最近あったところです。先日の中町北小学校での地域ふれあいプロジェクトでの太鼓演奏、北小の先生から突然「かけ声のところだけやって欲しい」と言われて、ステージ上で打ち合わせて、見事に対応しました。また、放課後や土日、人数は多くなくても、一生懸命部活動に取り組んでいる姿も清々しい思いで見ていました。

そのような人達に声をかけたとき、「当たり前のことを当たり前にしてるだけです」と答える人があります。その返答の仕方に感心します。当たり前のことをきちんととすることの大切さを強く認識しているのでしょう。

何かを問いかけられて、「ハイ」って言える、「おはようございます」とか「こんにちは」と自分から気持ちよく言う。無意識にスッとできることの気持ちよさは、自分にとっても相手にとっても好印象です。

気持ちの良い対応のできる人には当然人が集まります。大人であれば仕事も増えます。自分にとってチャンスが増えます。つい先日、本校の卒業生が私に会いに来てくれました。彼は今、会社の社長をしていますが、20年ほど前に私が3年間担任をした生徒です。彼は当時から、このような姿勢を持っていたことを思い出しました。また、自己主張をする場面があっても、相手を嫌な気持にさせないで自らの意思を伝えることができる。とにかく否定的でなく肯定的に考えを言うことができる人でした。例えば、文化祭とかの行事の話し合いをするときに、彼がいると「・・・だから無理・できない・難しい」「・・・・しかできない」のような会話にならないんです。「・・・・無理」ではなくて、「・・・すればできる」、「・・・・しかできない」ではなくて「・・・まではできる」という具合です。

肯定的な考え方をすれば言葉遣いだけでなくて、行動が必ずプラスにはたらくと思います。できない理由はいくつでも言えますが、そうではなく、できる方法を絞り出そうとする習慣ができます。それをポジティブとかプラス思考とか言うのかもしれませんが、結局、可能か不可能かを決めているのは、多くの場合、人の意思だと私は思っています。「嫌だな、うっとうしい、しんどいな」は、どうしてもなら思ってもいいです。しかし、口に出すことは避けた方がいいのではないでしょうか。このようなことを含めて皆さんには、不可能だと思っても諦めない姿勢を身に付けて欲しいと思います。自らきちんと目標を設定した時点で、既に成果ができ始めています。

そして、まずはそのときに自分がいる場所で、立場で、しっかりと力を発揮して欲しいのです。与えられた場所で花を咲かせて欲しいと願います。その場で花を咲かせなかったら実ができない、種もできない、枯れた後に残るものがありません。そこで花を咲かせて実を結ぶから、別の場所でも花を咲かせることができると思います。

さて、冬休み、自分を見つめ直し、新たな目標を立てる機会です。勉強や部活動、生活を振り返り、来年に向けてどうしたいかを考えてください。また、年末年始は、家族との時間が増える機会です。普段はなかなか言いにくい感謝の気持ちを、言葉にしてみてください。「いつもありがとう」と言ってみてください。大掃除や新年の準備などの手伝いにも取り組んでください。ちょっとした手伝いが人に喜んでもらえることを実感できます。自分自身の成長にもつながります。

皆さんにもう一つ大切なお願いがあります。それは、安全に冬休みを過ごすことです。先日、北九州で中学生が命を奪われるという痛ましい事件が起こりました。このような悲しい出来事が二度と繰り返されないことを願います。冬休みは人の動きが活発になる時期でもあり、交通事故や犯罪に巻き込まれるリスクが高まります。安全対策を徹底してください。

また、スマートフォンやインターネットの使い方にも注意してください。辛いときや迷うときがあれば、一人で抱え込まず、周りの人に相談してください。本日、配ってもらいますが相談窓口もあります。皆さんの成功を、私たち全員が心から応援しています。

冬休み、安全で有意義な時間を過ごしてください。そして、新学期が始まるときには、また元気な姿で皆さんに会えることを楽しみにしています。

新しい年が皆さんにとって安全で実り多い一年となることを祈っています。それでは、良いお年を迎えてください

表彰伝達

ふれあい書道展 奨励賞 2名(1年生) 敢闘賞 3名(1年生)

兵庫県高等学校総合文化祭 特選1名(2年生) 入選4名(2年1名、1年生3名)

校歌コンクール 優勝 全学年

令和6年度県立多可高等学校 第49回体育大会

49回め体育大会テーマは「革命」

去る9月27日(金)、令和6年度体育大会を行いました。前日の予行も爽やかな秋晴れ、本番も絶好の体育大会日和に恵まれました。ブログや動画で紹介していますように、予行から本番にかけて、学校全体の弾けるような躍動感溢れる雰囲気の中で、日頃の学びの成果を披露し、充実感と達成感の中、思いでいっぱいの行事を創り上げました。

開会の挨拶

今皆さんの力強い行進を見て、心が震える思いでここに立っています。そんな行進を見せてくれた皆さんに心から敬意を表します。改めて 皆さん おはようございます。

昨日に続いて本日も、朝から体育大会には絶好の天気に恵まれました。昨日午前の予行や予選、午後の練習でチームとして個人として、良かったところを意識して、改善すべき点は修正をして、より高い完成度で本日を迎えていると思います。

さて、今年のテーマは「革命」。1年生の若い力、2年生の力強さ、3年生の底力を総合して、一人一人の中にそして、多可高等学校として大きな革命を起こす。革命という言葉の意味はいろいろな表現がありますが、急激な物事に発展や変革を起こすという意味で、本当に力強いテーマが設定されました。

今日はこのテーマが意味する通り、多可校生一人一人の思いを集結して、チームの中で自分の存在をはっきりと意識しながら、多可高校第49回体育大会を皆さんの力で作り上げてください。

そして、朝早くから駆けつけてくださいましたご来賓の皆様、保護者の皆様、本当にありがとうございます。また、地域の皆さま、今日は半日ご迷惑をおかけしますが、ご理解をいただきますよう、この放送を通してお願い申し上げます。本日は存分に多可高生の躍動する姿をご覧ください。また力強く温かいご声援をいただけましたら幸いです。

それでは、多可高校生の皆さん 皆さんの誇り高い意識の中で自らの役割を果たしてください。 感染症熱中症に注意しながら、3年生にとっては高校生活最後の体育大会で素晴らしい思い出、未来につながる思い出を作ってください。以上挨拶とします。

閉会の挨拶 講評

皆さん お疲れ様でした。

昨年度もそのように感じましたが、今年も予行と本番を見て本当に美しい体育大会だと感じました。

美しいと感じたのは、皆さんが全力で真剣に躍動する姿だけでなく、一人一人がクラスというチームの一員として、様々な工夫をして、上手くいかなかったことを次に繋げようとする姿やお互いに心底応援し合う姿、勝ったチームをたたえる姿等が本当に気持ちよく目に入ってきたからだと思います。

今回も、優勝という目的のもと、各種目で目標を掲げて、予行から予選、そして今日の本番に臨みました。その目的を達成するために、場合によっては具体的な目標を修正したり、増やしたりすることがあったと思いますが、そうやってその時と状況に応じてきちんと考えて、発生する課題を解決したり、たとえ失敗してもそれが次への糧になるように活動に挑むことはとても大切なことで、すべての学びに通じると思います。明日からの皆さんの生活のすべてに通じると思います。皆さんに将来起こりうるいろいろなハードルを乗り越える準備ができたと思います。

本日は、これまでの準備段階から指導の中心になって頂いた体育科の先生、そして迅速かつ的確な動きのすべての先生方、生徒会や体育委員をはじめとした運営担当や各部活動の生徒の皆さんによって、素晴らしい体育祭となりました。 最後まで熱心に応援してくださった保護者の皆様、ご来賓の皆様に深く御礼申し上げます。皆様の暖かい声援によって、生徒は全力で競技に取り組むことができました。心から感謝を申し上げ、講評といたします。

表彰伝達

教科「福祉」と「情報」で計53名を表彰

9月2日(月)の始業式・着任式の終了後に表彰伝達を行いました。7月に実施された第12回兵庫県高等学校福祉教育フェア2024と情報処理検定協会検定試験の結果によるものです。

兵庫県高等学校福祉教育フェア2024 7名

7月30日(火)、兵庫県立日高高校三木記念ホールで実施された第12回兵庫県高等学校介護コンテスト奨励賞3名と第11回兵庫県高等学校ベッドメイキングコンテスト奨励賞4名を表彰しました。介護コンテストは課題に対する介護の技術を競うもので、課題は、「A 移動の介護 B 排泄の介護 C 身支度の介護 D 食事の介護の」のA~Dを組み合わせたものです。べッドメイキングコンテストは、褥瘡予防の観点からシーツ等の正確性や見た目、ベッドメイキングを行う際の環境整備等が総合的に審査されます。出場者は、コンテスト直前までの大変熱の入った練習で学習成果を発揮しました。

情報処理検定協会検定試験 46名

プログラミング技能検定試験1級に4名合格、同検定2級に17名が合格しました。これは、アルゴリズム・プログラミング言語(JavaScript)の知識や技術を基盤とした動きのあるWebページの作成を通じて、情報に関する課題を発見し、解決する力を身に付けることを目的として実施されています。

情報デザイン検定試験1級に5名合格、同検定試験2級17名合格、同検定3級に3名が合格しました。本検定試験は、HTML・CSSの構造を理解し、その知識や技術を基盤としたWebページの作成を通じて、目的や意図のある情報を受信者に分かりやすく伝達する手法を身に付けることを目的として実施されます。

教科「情報」でも日頃の学びを、存分に発揮しました。

2学期が始まりました

2学期始業式・着任式

例年になく暑い日が続いた夏休みを終えて、9月2日(月)に始業式を行いました。今年の8月の平均気温は、日本各地の多くの観測点で史上最高を記録し、地球規模の深刻なこの暑さは、オーストラリアで8月としては史上最高の41.6℃の記録をもたらしました。オーストラリアは南半球であるのに・・・・です。また、8月8日(木)の夕方には日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、その直後に南海トラフ地震臨時情報が気象庁から発表されました。そのような中でも、夏季休業中の本高校生は、補習授業、就職や進学に係る面接練習、各種書類作成、インターンシップをはじめ、部活動や地域ボランティア活動、未来をひらく少年会議や多可町高校議会等への参加などに積極的に活動し、さらに成長した逞しい顔を9月最初の日に見せてくれました。

始業式後の着任式では、8月からお迎えしたALTのノース・ジェシー先生をご紹介しました。ジェシー先生は英語と流暢な日本語でご挨拶され、生徒会役員から歓迎の言葉がありました。アメリカ西海岸のカリフォルニア州のご出身で、この度、ジョージア州から来日されました。

始業式 -校長式辞概要-

皆さんおはようございます。あっという間の夏休みでした。今、こうして皆さんの元気な顔を見ることができて嬉しく思ってます。夏休み中も、補習、部活動やボランティア、インターンシップや就職や進学に係る面接練習、福祉コンテストや、生徒会の皆さんは多可町議会など様々な分野で大活躍でした。

いよいよ2学期が始まりました。すぐに3年生の就職試験があり、今日は大学や専門学校の進学に係る大切な情報の開示があり、今月の末には体育大会、10月には修学旅行があります。その後推薦入試も始まります。

さて、令和6年度もすでに5ヶ月が過ぎたのですが、改めて皆さんに強く認識して欲しいことがあります。高校生活というのは、誰しも3年間と考えると思いますが、私はそうは思っていません。「1年勝負」なんです。どの学年の生徒の皆さんにとっても1年勝負なんです。その年度にそのときの生徒の構成で、さらに今の先生のメンバーのままこの学校で皆さんと向き合うことができる環境は、後にも先にもこの1年しかないのです。

だから、先生方もこの1年でできる最高の学校生活を皆さんに与えようと頑張ります。授業でも学校行事でも、部活動でも生徒会活動でも同じです。皆さんは、そんな中で精一杯自らを磨いてください。「頑張ったら夢が叶う」そんな世界的な視点で見たら決して当たり前でないこの環境にいることを意識して、常に今よりも高みを目指してください。そんな無限の可能性を秘めて頑張る皆さんの中で、先生方も自分自身を磨いています。

皆さんは輝くダイヤモンドの原石なんです。世界で最も硬いダイヤモンドを磨くことができるのはダイヤモンドしかありません。生徒の皆さんのダイヤモンドを先生方が磨き、先生方のダイヤモンドを皆さんが磨く・・・。多可高等学校はそんな素晴らしい学校だと私は信じています。そして、そんな現場にいることが出来る私達教職員自身もとても幸せだと思っています。

何かに取り組もうとしたとき、どこに行っても、「それをやっても効果がない」「やっても無理」「少し様子をみて」といった考えで、新しい取組に抵抗する人があります。急にやって劇的に効果が出ることは困難です。でも、例えば3回やってみて1勝2敗だったら十分OK、3連敗でも経験の積み重ね、百の試みで1の成果がでたらOK、そんな心がけでいてください。あまり効果がないということは、薄い紙くらいの効果があると言うことです。そんな薄い紙を何枚も積み重ねて、厚みをもたせるような努力をすることです。僅差や微差を大切に出来ない人は成果を出せず成長もできません。何の保証も約束もないことに対して、見返りを求めず努力できることを20歳までに身に付けて欲しいと思います。皆さんの来るべきときに備えてください。

夏休み明けでちょっと気持ちがしんどい人もいるかと思います。無理しないで先生でも誰でも伝えてください。後ほどHRでプリントを配布しますので、そちらに相談してもらってもかまいません。皆さんが元気で過ごしてくれることを祈っています。

県立多可高等学校創立50周年記念事業

創立50周年記念事業第1回実行委員会を開催しました

県立多可高等学校が令和7年度に創立50周年を迎えるにあたり、記念式典をはじめ生徒集会室環境整備、記念誌発行、名簿発行等の記念事業を計画しています。これら事業推進のための実行委員会を立ち上げ、その第1回会議を7月29日19時から本校多目的ホールで実施しました。実行委員会は、今のところ同窓会関係11名、歴代PTA会長8名、現PTA役員等8名、現職教員13名等から構成され、当日の会議では記念事業概要説明等の全体会の後、「記念式典」「記念誌編集」「名簿編集」「財務」「祝賀会」等の分科会で、役割の確認や今後の作業予定等について確認しました。今後、本HPでも事業の進捗状況等を報告します。

AED講習会

AED講習会を実施しました

夏季休業中の7月29日(月)、西脇消防の方々にご指導を頂き、部活動の部員や教員を対象にAEDの講習会を実施しました。エアコンの効いた体育館に集合して、講話と実技による丁寧な指導でAEDの使用方法だけでなく熱中症の予防や救急処置方法について学びました。

AED(自動体外式除細動器)は、「Automated External Defibrillator」の略語で、心臓に電気ショックを与えることで「除細動」を行うものです。AEDが電気ショックを与えるのは、心臓が痙攣を起こしてポンプとしての機能が不全となる「心停止」の状態と判断されたときです。心臓が完全に止まって、もう動かないという状態は特に「心静止」と呼ばれ、AEDの適応はできません。「除細動」とは、心臓が痙攣(細動)した状態を「取り除く」ことを指しますが、AEDは心臓に電気ショックを与えることで除細動を行います。

AEDが医療・救急関係者以外でも使用できるようになって今年の7月でちょうど20年が経過しますが、この間に8000人以上の命がAEDによって救われたそうです。

夏季オープン・ハイスクール ー学校概要説明資料ー

令和6年度夏季オープン・ハイスクールを実施しました

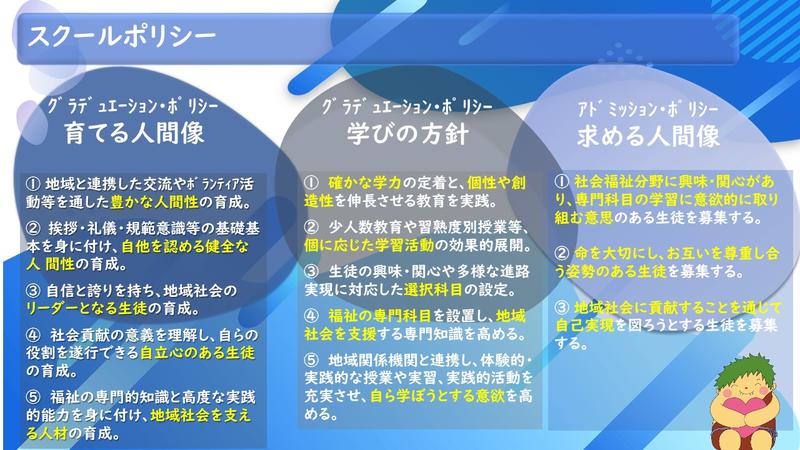

7月22日(月)、主に中学校3年生や保護者の皆さんと中学校教員や多可町と西脇市の関係課の方々にお越し頂き、夏季オープン・ハイスクールを実施しました。。オープンニングの和太鼓による歓迎演奏から始まり、校長、生徒会長の挨拶、生徒会による学校概要説明と福祉科主任教諭による動画を交えた福祉ボランティア類型の学びの説明、その後は体験授業と部活動体験・説明等を行いました。新生徒会の執行部が説明や案内役を務めました。当日は、二十四節気の一つである「大暑」にあたる日でしたが、体育館を含めた活動場所での適切なエアコン使用や、屋外においても設営されたテントでの適時の休憩を挟みながら安全に実施することができました。

夏季オープン・ハイスクールにお越し頂きましたすべての皆様、暑い中ありがとうございました。深く感謝しております。11月の秋季オープン・ハイスクールでは、授業風景や施設設備について新しい情報をお伝えする予定です。ご来校を心よりお待ちしております。

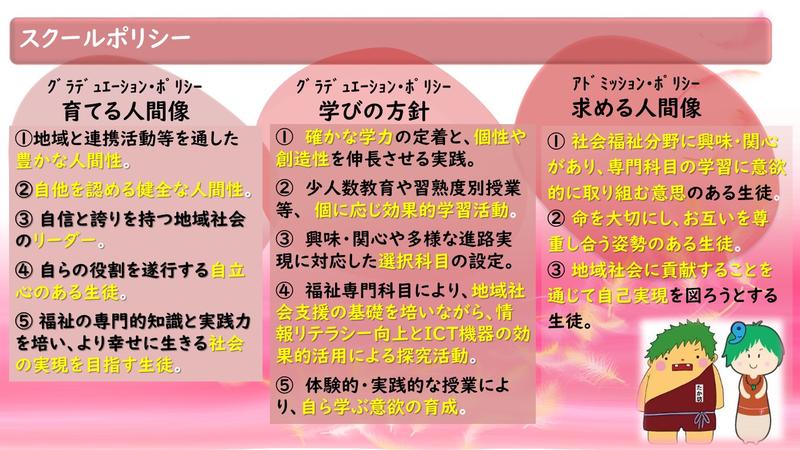

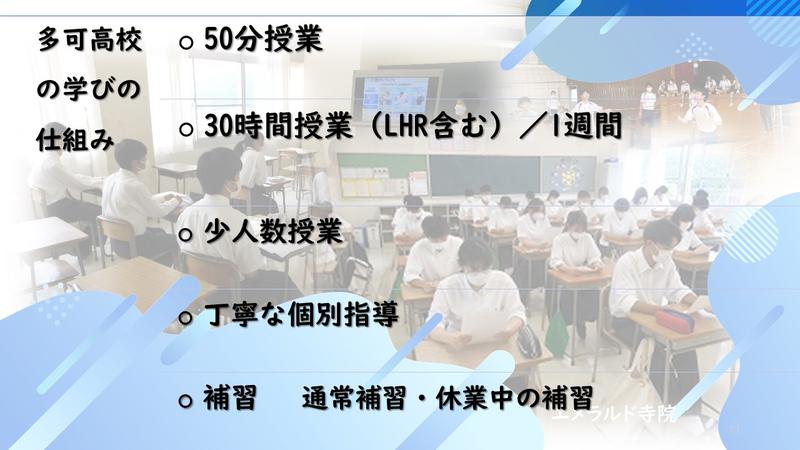

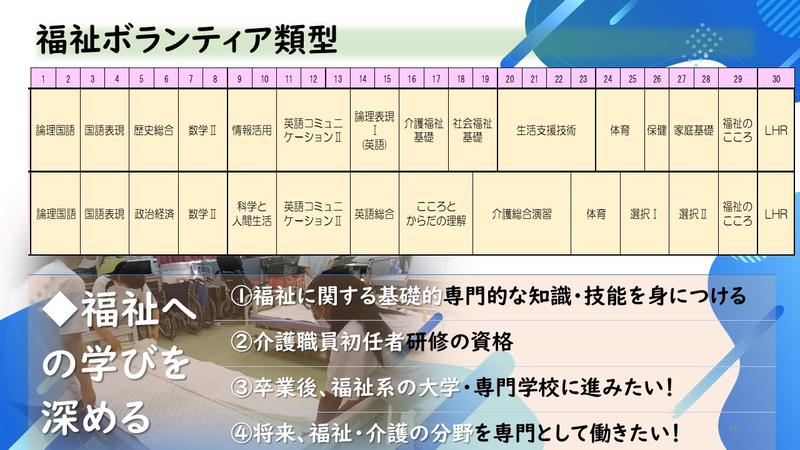

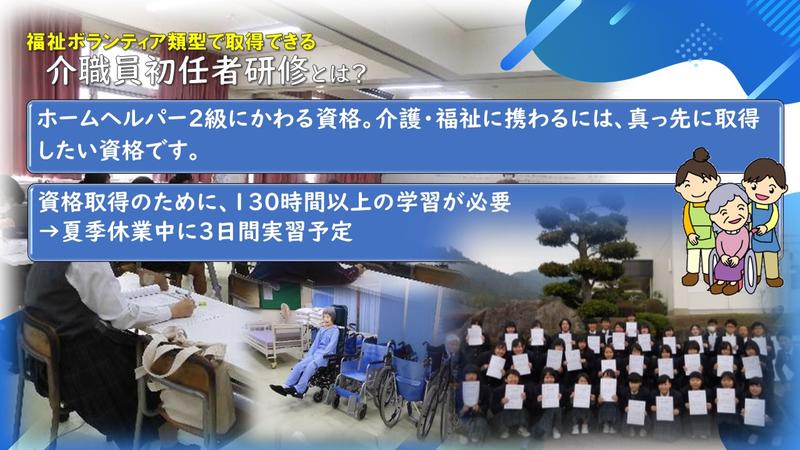

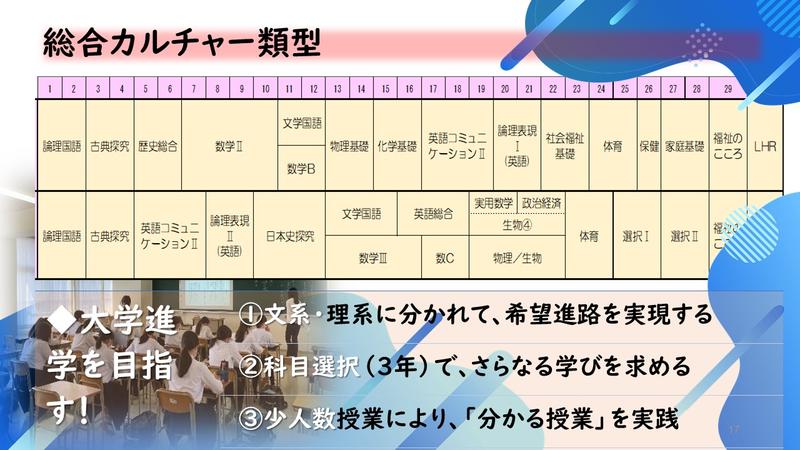

次の資料は、生徒会が説明を担当しました学校概要のスライド資料です。

多可町高校生議会の準備が始まりました

高校生議会ワークショップ

7月19日(金)、1学期終業式や生徒会認証式を終えた日の午後、多可町高校生議会に参加する新生徒会のメンバーが本校多目的ホールに集まりました。多可町議会議員の皆様、議会事務局の皆様をお迎えして令和6年度多可町高校生議会の準備ワークショップを行うためです。高校生議会の主な目的は、公職選挙法の改正により2016年7月から選挙権が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられたことを機会に、社会の出来事を自分たちで考え、主体的に行動できる人材を育成するための主権者教育の充実です。この取組を通して、人々の声がどのように行政に届けられるのか、それがどのように形になるのかを実際に経験し、政治への関心が深まります。また、自らの住む地域をより理解することができます。今後、第2回目のワークショップを7月26日(金)にも実施し、質問通告書を7月29日(月)に提出します。その後、8月6日(火)のリハーサルを経て、8月8日(木)に本番を迎える予定です。

昨年度の質問です。「買い物弱者を減らすには」「恋人の聖地を建立して!」「多可町の農産物を一カ所で買える場所」「産坂における安全性について」「多可フェスの開催を!」「体育館にも涼しいエリアを!」「多可町にショッピングモールを建設して、町に活気を!」「フィールドアスレチックの建設を」「街灯を増やして明るい町に!」「加美区でもう一度お祭りを!」「路線バスの増便・コンビニが欲しい」「記念碑を立てたい」「タブレットの補助で負担を軽減」「空き家を公共施設に」「アイスの自販機の設置を」「バス停の位置の変更を!」

さて今年は、どんな質問が出るのか楽しみです。

DX

DXハイスクールに係る取組を具体化します

本年度指定を受けた文部科学省の高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)に係る本校の取組概要です。学びの環境整備や組織体制等をまとめています。今後はさらに、細部の調整を含めて発信します。

インターンシップ激励会

インターンシップに臨むにあたって

2年生の就職希望者は、夏季休業中〈7月23日から3日間、8月20日から3日間〉にインターンシップを行います。インターンシップは「社会に出る前の職場体験」ですが、実際の仕事を体験したり、仕事をしている人の話を直接聞いたりして、実務経験やキャリア形成等の大切な意味があります。すなわち実際の業務を通じて、専門的なスキルや職場でのコミュニケーション方法を学ぶことや、 自分の興味や適性を探って将来の職業選択に役立てることが期待できます。

激励会では、校長から「期待」と「不安」と「適度な緊張感」をもって、これまで学んで培ってきたことを自信として取り組んでくださいとのことを話し、いつも言われる挨拶の大切さを改めて伝えました。進路指導部長さんは、「話を聞く姿勢」の重要性についての注意で改めて気持ちを引き締め、事前指導と事後指導を合わせたインターンシップの日程、事業日誌の注意事項、言葉遣い、挨拶、主体的で積極的な行動、感謝の気持ちをもって一緒に仕事をしたいと思われるように頑張ってくださいと話されました。

今後の人生に繋がる貴重な体験が待っています。

1学期終業式

終業式・生徒会認証式・離任式

7月19日(金)1学期終業式の日を迎えました。校長式辞では、普段の授業風景、生徒会活動、学校行事、部活動等の様々な場面で目の当たりにした1学期の生徒の皆さんの頑張りと活躍に敬意を表した後、イソップ寓話にある「3人のレンガ積み」の話をしました。

田舎道を旅人が歩いていると、辛そうにレンガを積んでいる男の人に出会いました。旅人はその男の人に「何をしているのですか?」と尋ねました。「見た通りレンガを積んでいるんだ!自分は暑い日も寒い日も、日がな一日レンガを積んでいるんだ。そのおかげで、指先も体中もボロボロになってしまった。楽な仕事をしている人はいっぱいるのに、自分は全くついてない!」それを聞いた旅人は、男の人を慰めて歩きだしました。

しばらく歩くと、別の男の人がレンガを積んでいました。しかし、先ほどの男の人のように辛そうではありませんでした。旅人はこの人にも「何をしているのですか?」と声をかけました。男の人は「レンガを積んで壁を作っているんだ!」と答えました。旅人が「大変ですね」と言うと、男の人は「そんなことはないよ。仕事を見つけるのが大変な中で、仕事があるだけでもありがたい。おかげで、自分は家族を養うことができている」と話しました。旅人は男の人を励まして、また歩き出しました。

すると、さらに別の男の人がレンガを積んでいました。今度の男の人は、とてもいきいきとして楽しそうでした。旅人はこの人にも「何をしているのですか?」と尋ねました。男の人は「レンガを積んで大聖堂を作っているんだ!」旅人が「大変ですね」と声をかけると、男の人は「とんでもない!自分たちが作った大聖堂で、たくさんの人が喜びを分かち合って、悲しみが癒される!自分たちは歴史に残るとても大きな仕事をしているんだよ!」旅人は、男の人に感謝の言葉を残して、明るい気持ちで歩き出しました。

同じことに取り組むにしても、そのことに対する意識の違いで、モチベーションがまるで違います。もちろん完成度も随分と違うのでしょう。生徒の皆さんの授業での一場面や各種検定試験への取組、学校行事や部活動等への取組は3人目のレンガ積みと共通する部分があったはずです。

終業式後、新生徒会執行部(7・11投票)の認証式を行いました。選挙管理委員長さんから、新生徒会執行部の名前が全校生に改めて紹介され、ステージ上で新生徒会長さんが代表して認証書を受け取りました。新生徒会長さんの「多可高校にしかないことや多可高校にしかできないことを、多可高校の魅力として大切にして、多可高校での3年間が多可高校でよかったと皆さんが将来思えるように頑張りたいと思います」との言葉が力強く心に残りました。

教務部長 武富先生、進路指導部長 勝田先生、生徒指導部長 船井先生のお話を聞いて、行事の最後に外国語指導助手Emily先生の離任式を行いました。Emily先生には、1年前から1年生から3年生までの主に英語コミュニケーションの授業でお世話になりました。常に穏やかなEmily先生は、英語の先生と一緒に丁寧に一生懸命に英語の指導をして頂きました。もっと長い期間多可高校にいていただきたかったのですが、ご事情でお別れすることになりました。兵庫県教育長からの「感謝状」と日本国総務大臣からの「JET絆大使認定証」を全校生に披露してお渡ししました。Emily先生から日本語でご挨拶を頂いて、生徒会代表が英語で感謝の言葉を述べ、花束とメッセージカードの贈呈がありました。

Emily先生、これからもご健康に留意され、別のステージでご活躍ください。ありがとうございました。深く感謝しています。絆親善大使として日本と多可高等学校のことを忘れないでください。

福祉ボランティア類型の学び3

「福祉用具」専門相談員講座

「福祉用具の活用方法」や「利用者にとって福祉用具はどのような効果があるのか」を主にして、西脇市の介護ショップ「赤とんぼ」から3名の専門員の方にお越し頂き、福祉用具専門員であり福祉住環境コーディネーターの資格をお持ちの 越川 行雄 様の講義を聞きました。お持ち頂いた様々な福祉用具の具体的な機能等の説明を聞き、実際に使用する体験をしました。福祉用具専門員の方には、福祉用具利用者の心身の状況や生活環境に合わせて、利用者が適切な福祉用具を選定できるように提案する役割があります。また、福祉住環境コーディネーターの方は、医療・福祉・建築についての体系的な幅広い見識の上で、高齢者や障害者の方々に対して、可能な限り自立していきいきと生活できる住環境を提案し、各種の専門家と連携しながら適切な住宅改修プランを提示します。7月16日(火)の講座では、福祉ボランティア類型2年生の「生活支援技術」、同類型3年生の「介護実習」の授業において、福祉用具に係る内容に住宅改修プランのお話も頂き、最先端の福祉技術について学びました。

電動車椅子、歩行器、ポータブルトイレ、歩行サポート手すり、介護用ベッド、移乗サポートロボット ハグ(Hug)等、様々な用具について知ることができました。

第106回全国高等学校野球選手権兵庫大会

多可高校・氷上西高校 対 山崎高校(2回戦)

第106回全国高等学校野球選手権大会兵庫大会。本校にとっての初戦は兵庫大会2回戦、淡路佐野運動公園第1野球場における7月13日(土)第2試合でした。部員数が少ないながらもここまで必死で練習し、鍛え上げてきた本校チームは、氷上西高校の1年生1名と女子マネージャー1名とともに山崎高校と対戦しました。開始前7分間のシートノックも試合の一部であるかのような緊張感の中で、選手達は放たれるゴロやフライをきちんと処理し、いいリズムの送球を繰り返してグラウンドの感触を確かめました。美しい ℓ 字の軌跡を描いたキャッチャーフライでノックを締めると、グランド整備中の束の間の休息とミーティングや準備の時間が、応援スタンドもベンチと共に戦意を高めるかのようでした。先攻の多可・氷上西は初回、先頭打者が安打で出塁しましたが、後続を断たれました。その後、2回裏までの山崎高校の得点で、苦しい展開を強いられましたが、いくつかのピンチをチーム全員ででしのぎました。その後も投手の力投と大切な場面での野手の好守備が光り、3回以降は得点を許しませんでした。1球1球のプレーに対する選手の集中が応援スタンドにも伝わり、随所で拍手や歓声が上がりメガホンを打ち鳴らす音が響きました。試合については勝ちを収めることは叶いませんでしたが、この日までチームとともに歩んできた選手一人一人の思いは、これからも途絶えることなく、いつも人生のエネルギーとして、挑戦しようとするとき、継続すべきとき、乗り越えるべきとき、飛躍するとき、そして羽ばたくときに大きな力を与えてくれることと思います。昨年秋の新チーム結成以降、秋季大会と春季大会でそれぞれで勝ちを収めて成長を続けたチームの夏が終わりました。

選手、マネージャーの皆さんお疲れ様でした。遠いところ応援に駆けつけてくださいましたたくさんの保護者やご家族の皆さん、本校OBの皆さん、大会運営に関わってくださった皆さん、応援に加わっていただいた多くの学校の関係者の皆さん、そして山崎高校と氷上西高校の選手、マネージャー、関係者の皆さん、本当にありがとうございました。

躍動する選手を見て、本校職員として誇りに思うとともに、応援してくださる皆さんの声援や拍手、そして見守っていただける眼差しが心に残りました。

1年生 進路ガイダンス

働くとは

高等学校卒業後の進路に係る2023年度の文部科学省調査では、大学または短大進学60.0%、専門学校進学23.5%、就職9.3%、その他6.4%でした。夏季休業中の三者面談や2年生での類型希望調査を前に、「働くとは」をテーマに(株)さんぽう専任の講師をお招きして話を聞きました。

社会人として求められる人物像上位10項目は、「コミュニケーション能力が高い」「意欲的」「素直」「真面目・誠実な人柄」「明るい性格」「専門的なスキルの持ち主」「前向きな考え方」「行動力がある」「精神的に逞しい」「主体性がある」「忍耐力がある」です。働くことの意義は、人それぞれに「生活のため」「社会貢献」「自己実現」等が多いですが、どのような分野に働く場所や役割を見出すにしても、その準備のために基礎学力を身に付けて自ら行動すること、体験を重ねて自らを磨き続けることは必要不可欠です。そのために、P(計画)D(実行)C(評価)A(改善)のサイクルを理解して、うまく回すことが大切です。

高校生の進路選択における悩みは「学力の不足」「自分の適性?」「方向性?」「情報の集め方」「経済的な不安」「親との意見の相違」「進学か就職か?」等ですが、毎日の授業を大切に受けること、苦手意識のハードルを越える経験を繰り返すことを心がけてください。そして夢や希望へのチャレンジ精神を強く持ってください。

チャレンジする過程で見えていなかった道も見えてくると思います。

デートDV防止授業

対等な関係をつくるために

7月12日(金)、「デートDV防止授業」を多可町生涯学習課のご協力で、NPO法人女性と子ども支援センター「ウィメンズネット・こうべ」から講師2名の方にお越し頂いて、全校一斉に実施しました。

初めに役割劇による問題提起です。役割劇は「放課後の予定を巡っての会話」「スマホを巡る口論」「彼氏のことで同性の友人に相談」の3つのシーンを各学年から2名づつ出演した代表者が行いました。それぞれのシーンにおいて、カップルの一方が相手を支配しようとする様子が伺えました。デートDVでは相手のことを怖いと感じたら、それは既に暴力であり、殴る・蹴るといった『身体への暴力』だけでなく、束縛や監視、脅し、酷い言葉等の『心への暴力』やSNSへの嫌な書き込みやパスワードの悪用等の『インターネットを使った暴力』、さらに『経済的暴力』や『性的暴力』があります。異性と交際経験のある10代のうち、女性43.8%、男性26.7%が何等かのDVを受けた経験があると答えています。デートDVの要因として「ジェンダー・バイアス」があります。これは、男女の役割について固定的な観念を持つことで、社会の女性に対する評価や待遇が差別的であることや社会的・経済的実態に係る思い込みや偏見等を指します。この話の中で、「女性らしさ? 男性らしさ?」に係る自分たちの感覚について4人ほどのグループで意見を交換しました。「強い」「優しい」「かわいらしい」等の発言がありましたが、DVの背景にある男女格差は、世界経済フォーラムが発表する『ジェンダーギャップ指数2024』で国際的に比較されています。『政治・経済・教育・健康の4部門』について、男女間にどれだけの格差が存在しているかを分析して国ごとにスコア化し、それを元にして、ジェンダー平等達成度に順位をつけたものです。これによると日本は4部門総合で118位(146ヶ国中)で、昨年度(125位)に比べてわずかに前進しましたが、達成度が高いとは言えません。上位は、1位アイスランド、2位フィンランド、3位ノルウェーで北欧諸国が占めています。後半の時間での役割劇は、前半と同じシチュエーションで行われましたが、今度は互いに対等で望ましい関係にある会話が繰り広げられ、劇後の出演者へのインタビューでも心地よさが伝わってきました。

デートDVに遭遇したとき、絶対に一人で悩まずに、SOSを発信して信頼できる人に相談してください。どんな場合でも暴力以外に解決できる方法があります。心を決めたら幸せな人生を築くことができます。友人から相談を受けたら、ゆっくり聞いてあげてください。あなたは悪くないこと、自分を大切にすることを強く伝えてください。そして、大人に相談してください。また、相談できる機関がたくさんあることを知っておいてください。

どんなに傷ついても、人には必ず回復する力があります。あなたの知識や一言が誰かを助けるきっかけになるのです。

生き方講演会 ~歴史の上に立って未来を考える~

『多可』の歴史と文化 多可が育んできたこと

「生き方講演会」は、講師の方のご経験や知見をもとにしたお話しから、生き方を考える機会として毎年実施しています。本年は、那珂ふれあい館長 安平勝利 先生に講師としてお越し頂きました。那珂ふれあい館は、東山古墳群や町内の出土品の展示、多可町文化財調査や研究及び啓発が行われており、地域研究と歴史学習の拠点です。

「多可高校の場所は、多可町の中で最も良い所なんです。しかも、多可の始まりの場所なんです。」この言葉から講演が始まりました。※ 写真は本館3階(海抜約145m)から南を撮影したものです。平野部(海抜約108m)を見渡せます。

多可は、日本独自の文化に大きな影響を与えた『山田錦』『敬老の日』『杉原紙』の3つの文化発祥の地です。山田錦は日本酒という和食文化に大きな影響を与え、八千代区野間谷から広がった敬老の精神が全国で継承され、和紙を代表する紙の一つである杉原紙は紙文化に大きな影響を与えました。近代前半までの多可郡は今の西脇市全部と神河町の一部を含んでいましたから、今回の話の『多可』は今の多可郡と西脇市全般を指しています。奈良時代の地誌『播磨國風土記』には、多可の由来となった巨人伝説の記述があります。「昔、巨人がいて、常に背をかがめて歩いていた。南の海から北の海へ、東から西へと巡り歩いているうちに、この地にたどりついた。巨人は『他の所は低いので、ずっと背をかがめていなければならなかった。でも、ここは高いので背が伸ばせる。ああ、高いなあ』と言った」多可高校周辺の東山古墳群は、6~7世紀に築かれました。12基の古墳のうち1号墳は石室が12.5mもあり県内最大級です。また、12号墳からは珍しい陶棺が出土しました。このような東山古墳群は、大陸から伝わった当時の最新土木技術でつくられ、最新の副葬品が納められています。この事実は、中央政権と関係が深いリーダーの存在を示唆しています。東山古墳群を築いた人々は、後に役所の建設や、政治的運営の中心を担い、多可郡の基礎をつくりました。まさに、本校の位置は、多可の始まりの地で、多可がスタートする所として当時の人が選んだ最も良い場所なのです。多可は長い歴史の中で、今も継承される『杉原紙』や『山田錦』、お年寄りを大切にし、敬意を払うとともにその知識や経験を活かした村づくりをする『敬老の心』を育みました。また、但馬国、丹波国、播磨国に接してまたがる多可は、隣接する地域の文化を融合して新しいものを生み出せる地であったのです。これらのことは、独特の気候風土と併せて、長い歴史の中で多可の人々の気質、アイデンティティの形成に影響してきました。

歴史は、古(いにしえ)から連続した出来事や人々の営みの積み重ねであって、現代の生活と無関係の遠い昔話や物語ではありません。各地ごとに、異なる歴史の積み重ねで築かれた文化がその地の気候風土や生活環境と相まって、現代に暮らす人々の感性やものの見方、考え方に影響を及ぼすことも少なくないでしょう。言い換えれば、生まれて過ごす土地や環境が違えば、少し異なる考え方や見方になることは避けにくいのかも知れません。しかし、互いに受け入れ融合することで新しく素晴らしいことが、さらに育まれるのではないでしょうか。

「歴史の上に立って未来を考える」ことで「よりよい方向性が見える」 ことを忘れないでおいて欲しいと思います。

令和6年度生徒会役員選挙および立ち合い演説会

生徒会役員選挙により新生徒会執行部が発足します

次期生徒会役員選挙について、6月26日(水)に告示され、7月10日(水)に立候補者の立会演説を体育館で行い、各教室にて各自が投票を行いました。即日の開票作業の結果、生徒会長(2年生)、副会長(1年生)、書記(1年生2名)、文化委員長(2年生)、文化副委員長(2年生)、体育委員長(2年生)、体育副委員長(2年生)、会計委員長(1年生)、会計副委員長(1年生)、保健美化委員長(2年生)、保健美化副委員長(1年生)、図書委員長(1年生)、図書副委員長(2年生)の計14名の役員が信任されました。7月19日(金)に新生徒会役員の認証式を行います。

生徒会役員の皆さんは、最高の議決機関である生徒総会の開催をはじめとして評議委員会、選挙管理委員会及び各種委員会の実施、会計監査委員会による生徒会会計の監査、妙見祭や球技大会等の数々の行事に係る企画や運営、始業式や終業式等を含む式典行事の準備や片付け、オープン・ハイスクールでの中学生の皆さんやその保護者の皆様への説明や案内、動画作成、多可町高校生議会への参加やその準備のためのワークショップの実施、様々な地域行事や兵庫県主催行事への参加等、たくさんの行事について生徒会顧問の先生方と協力して実行し、すべての生徒の皆さんから成る生徒会全体をリードしています。このような生徒会の活動は、代々受け継がれその経験が積み重ねられ、常に新しいことを生み出す機運があります。

また、新たな歴史が始まります。

情報モラル啓発講習会

SNSの活用を有効に!

「情報モラル啓発講習会」は、最近増加しているSNSに係るトラブルを起こさず、それらについての認識を深めて、被害者にも加害者にもならないために全校生で一斉に学ぶ機会です。7月9日(火)、笑顔と笑顔のコミュニケーションをモットーとされる株式会社「ニコニコム」でITサポートに携わっておられる山口あゆみ先生にご講義をいただきました。山口先生は、スマートフォンやインターネットの使用に係る啓発活動を、子供たちだけでなく、保護者の方や教職員、企業従事者などに向けて行っておられます。また、他にも京都府警察ネット安心アドバイザーやe-ネットキャラバン認定講師等の多くの立場を持っておられます。

講義は、PCやスマートフォンなどインターネットに接続できる機器が、自宅に何台ありますか?の問いかけから始まり、『人の気持ちを考える』、『情報発信の方法を考える』、『情報の信憑性を考える』、『法律を考える』、『相談先を知る』等の内容から構成され、それぞれの観点について具体例を示しながら丁寧にお話しいただきました。人により物事の捉え方や感覚は異なること、SNSを通じて発信された情報は、写真等の画像であれば人物の背景や映り込んだ物等から住所が特定される可能性があること、出典が明らかでない情報を信用して拡散してはならないこと、ネットの向こうはどんな人かを常に念頭において慎重に行動すべきこと、軽はずみな書き込みや投稿が「名誉棄損罪」、「肖像権の侵害」や内容によっては「偽計業務妨害罪」等の罪に問われることがあること、トラブルに巻き込まれたときは、「こどもの人権110番(法務省)」、「警察相談ダイヤル♯9110」、「インターネット・ホットラインセンター」等の相談先があることを知っておく等、理解しておかなければならない大切なことをたくさん学ぶ機会になりました。山口先生が最後におっしゃった「考えるための知識を身に付けて、考える力を磨きましょう」の言葉が頭に残りました。

夏季球技大会

清々しい全力プレーに見ごたえがありました

期末考査が終了してホッと一息ついた週明けの7月8日(月)、夏季球技大会を開催しました。朝のSHR終了後、更衣を済ませて体育館に集まっての開会式で、生徒会長さんから、試合開始予定時刻の5分前には集合すること、集合していなければ不戦敗になることもあること、こまめな水分補給を心がけて最後まであきらめずにプレーしてください等の呼びかけがあり、球技大会が始まりました。

雲が太陽光の直射を遮っている時間があったり、時折吹く風も心地よかったりしたこともあり、昨日ほどの極暑ではなかったものの、環境省熱中症予防サイトの暑さ指数(WBGT)の予測値を確認しながらの球技大会でした。各種目会場で教員が選手の健康状況を注視しながら、また養護担当の主幹教諭の先生が中心となり、各会場でヒートアップしている選手に水のミストを浴びせたりして熱中症予防には細心の注意を払いました。おかげで、特に熱中症の症状に陥る生徒はありませんでした。競技は、グラウンドでのサッカーとモルック、体育館でのバドミントンでしたが、常に応援の声や歓声が会場に響き渡り、随所に好プレーや粘り強く諦めないプレーが繰り広げられ、観戦していても思わず力が入ったり、接触プレーがなく非常にマナーによい選手の態度に感心したりしました。モルックは、今年の8月に函館で世界大会があるそうですが、チームとしても個人戦もできる種目で、この球技大会で採用しているチーム戦では、チームでの戦法による声掛け等が勝ちのカギを握っています。お昼ごろには全種目が安全に終了し、体育館で閉会式を行いました。躍動感とチームの一体感、互いの心配りで気持ちよくプレーし、見ていても清々しく楽しい球技大会にでした。

チャリティーコンサート 第31回ブラスフェスタ イン ベルディ

The 31st BRASS FESTA in Verde

7月7日(土)、多可町中学校吹奏楽連合、神戸シンフォニックバンド、多可町及び多可町教育委員会が中心となって「ブラスフェスタ イン ベルディ」が、多可町文化会館(ベルディホール)開催されました。神戸シンフォニックバンドのファンファーレで始まった演奏会で、本校の吹奏楽部は氷上西高校吹奏楽部との合同で、トップバッターで見事な演奏を披露しました。決して多くはない部員数ですが、顧問の先生や日頃から指導頂いている先生も加わり、日日の練習に一生懸命取り組んだ成果を堂々と自信を持って演奏する部員の姿が爽やかで印象的でした。演奏後の会場からの大きな拍手が、その素晴らしさを物語っていました。その後、中町中学校、八千代中学校、加美中学校、神戸シンフォニックバンド、そして出演者全員での合同演奏と続き、盛り上がる会場と一体となって聞き惚れる、心が洗われるかのような美しくて優しい演奏会となりました。

出演された各中学校の吹奏楽部の皆さん、毎年出演していただいている神戸シンフォニックバンドの皆さん、本演奏会の企画や運営に携わり、力強く支えて頂いた関係者の皆様、指導される先生方、会場にお越しいただいた保護者等の皆様、すべての方々に感謝いたします。

高校生のための企業展示・説明会in多可高等学校

企業展示・説明会 ~多可町商工会・西脇商工会議所主催~

5日間の1学期期末考査を前日に終えた7月5日(金)、多可町商工会・西脇商工会議所の皆様のご尽力で、企業展示会・説明会を本校で開催していただきました。地元の25社の企業及び自衛隊の皆様にご参加いただき、会場となった本校体育館は、各社の説明やPRを示したポスターやI小型スクリーン、各社の魅力的な製品や職場の様子をわかりやく説明する26のブースが並びました。生徒の皆さんは、まず、すべての企業の説明を聞いた後、自らの興味・関心や適性等に応じて、各ブースで詳しく説明を聞きました。多可・西脇の企業について学び、自らの将来を考える貴重な経験になりました。

多可町商工会・西脇商工会議所をはじめ、参加して頂いた企業や自衛隊の関係者の皆様、前日からの準備でお世話になった関係者の皆様、ありがとうございました。大切な学習の場を創り上げていただきましたこと深くお礼申し上げます。

多可校みらい構想委員会

「楽しいやん!」「面白いやん!」「すっごくええやん!」を追求します

多可高校の教職員組織は、学年主任や担任等の教員からなる1年生から3年生までの学年団、総務、生徒指導、特別支援教育、教務、進路指導等の中心となる専門部、経理や学びの環境整備等を担う事務室がお互いに深く連携しながら教育活動を展開し、生徒の皆さんや保護者等の皆様と直接向き合っています。さらに、広報や校内ネットワーク管理、図書館の運営や人権教育等を担当する教員がおり、さらにそれらとは別にカリキュラムを検討する「教育課程委員会」や生徒の皆さんの一人ひとりの適切な自己実現を慎重に検討する「進路指導委員会」、探究的な学びをリードする「探究活動推進委員会」等、全部で22の委員会があります。この中には、事案が発生したときやその疑いがあるときに緊急に召集する「いじめ対応チーム」等の特別委員会もあります。比較的小規模である本校では、ほとんどの教職員がいくつかの委員会や分掌をかけもっています。

『多可校みらい構想委員会』は令和5年度に発足しました。多可高校の抜きん出た魅力アップと活動の推進提案や発信等のために、本年度はその委員会の中でも、「行事の運営」「さらなる学力アップ」「広報」の主に3つのテーマをもったチームで動き出しています。

生徒の皆さんのため、ご家族のため、そして地域の発展を見据えて、日日新たに魅力を追求しています。

今年度指定を受けた『DXハイスクール』や『ひょうご学力向上推進事業』の話題も委員会で取り上げられますが、これらのことを直接担うのは、情報や福祉等の関係教科を中心とした『探究活動推進員会』や各教科の代表者や教務部等の教員から構成する『学力向上委員会』です。これらのことに係る具体的取組や設備や備品の整備等については、現在関係教科を中心として調整中です。

日日新しくなる多可高等学校に、大いに注目して期待してください。

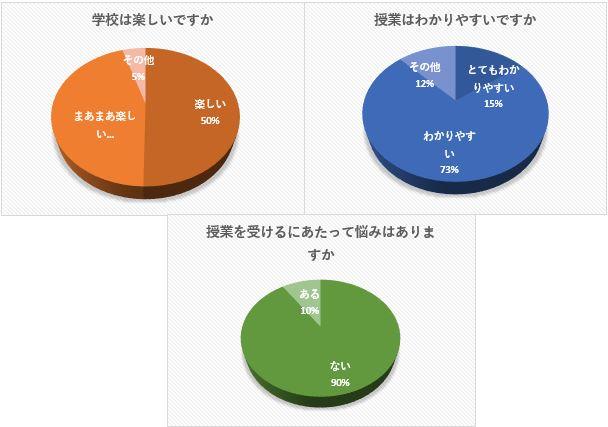

生活実態アンケートの結果から

1学期 生活実態アンケート集計結果です

5月10日(金)に全生徒対象に生活実態アンケートを実施しました。新学期が始まり、1年生もある程度学校に慣れてきた連休明け直後にアンケートをとりました。誰にとっても心身ともに疲れが出始めるタイミングでの調査です。「学校は楽しいですか」、「授業はわかりやすいですか」等のアンケート結果からは、次のグラフのように、学校生活が楽しく、授業が分かりやすいと感じている生徒の皆さんが多いことが伺えます。

学校が楽しい理由は、「友達と話すのが楽しい」「仲のいい友達ができ先輩も優しい」「楽しい授業がある」「毎日が充実している」「自分にあった学びを選べる」「部活動が楽しい」「行事が充実している」「不便なことなく学校生活を送ることができている」等が挙げられています。一方で、授業をうけるにあたって悩みがあると答えた場合の理由として、「内容を理解できるのか不安」「今もわからないことが多くある」「プリントをノートと併用する場合、ノートの作成の仕方がわからない」等があります。

「学校生活で前向きになれること」と「学校生活でしんどいこと」についても質問しました。その両方で「友人関係」「授業の関係」「部活動関係」「学校行事関係」を挙げる生徒の皆さんが多く、『前向きになれる事柄』と『しんどいことの事柄』はほぼ一致しています。前向きになろうとするからこそ、しんどいことも出てくるのでしょう。自らの希望や様々な想いを抱きながら、よりよい学校生活を送るために日々考える生徒の皆さんの様子が目に浮かびます。

人間関係で困っていることがあると答える人もあります。その理由は「自ら話しかけることがあまりできない」「自分の意見が言えない」「友達とうまくいかない」「部活の先輩とうまく話せない」等です。 誰しも少なからず経験することがありますが、切実な状況になる前に近くの先生や大人に声をかけてください。学校には担任や学年の先生、教科担当の先生、生徒指導部や特別支援教育部等の専門部の先生、自分の部活の顧問の先生をはじめ、たくさんの先生がいます。保健室もあります。定期的にキャンパスカウンセラーの先生にも相談できます。生徒の皆さん、決して一人で悩まないでください。

令和6年度のスタートは概ね良好であると思われますが、学校は、生徒の皆さんの様子を常に見守っています。

多可校ちいきふれあいプロジェクト(3年)

多可町立杉原谷小学校訪問と地域のクリーンアップ活動を行いました

6月20(金)午後、3年生全員でちいきふれあいプロジェクトによる活動を、地域のクリーンアップ活動と杉原谷小学校での交流活動の二手に分かれて行いました。

地域クリーンアップ活動チームは、PTAの方にもご参加いただいて地域の環境整美に係るクリーンアップ活動に勤しみました。学校周辺の道路を中心にして本校生の通学道路も含め、動きやすい体操服で丁寧に清掃を行いました。この日は特に午後を中心に爽やかに晴れ渡り、初夏の眩しい日差しで気温も上昇しましたが、道路端や側溝の中等も含めて意識していないと見過ごしそうな小さなものも見落とさずに、しっかりと拾いながら歩きました。活動しながらすれ違う地域の方々とも挨拶や言葉を交わすこともでき、地域の方の日常生活の中での交流もできました。

暑い中、活動を一緒にしていただいたPTAの方々、本校のクリーンアップ活動に触れていただき嬉しいお声かけをいただいた皆様、ありがとうございます。本校の様々な地域での活動へのご理解とご協力、そして常に力強い応援をいただいていますことに深く感謝いたします。

杉原谷小学校訪問チームは、多可町に手配していただいたマイクロバス2台に分乗して小学校に移動し、主に体育館での『和太鼓演奏』と学年毎に分かれて絵本の『読み聞かせ』を各クラスの教室で行いました。『和太鼓演奏』も『読み聞かせ』も本校の総合的な探究の時間「福祉のこころ」で取り組みをすすめてきた内容です。小学校訪問は、地域の多くの方の指導を受けて授業で培ってきたことを、小学校の児童の皆さんに披露して楽しく交流を深める機会です。小学校の5時間目の時間を交流にいただきました、いろいろなレクリエーションも交えた楽しい交流の時間はあっという間に過ぎてしまいました。小学生の皆さんの「楽しかったよ」「ありがとうございました」の声も聞いて思わず笑顔がこぼれる時間になりました。

杉原谷小学校の児童の皆さん、移動の時間もマイクロバスに同乗していただいた杉原谷小学校の校長先生をはじめ、教頭先生、担任の先生や全ての先生方、またバスの手配や運転をしていただた多可町教育委員会の関係の皆様、総合的な探究の時間で絵本の読み聞かせや太鼓演奏の指導を熱心にしていただた地域の皆様、ありがとうございました。このような素敵な交流の機会にご協力いただきましたこと深く感謝いたします。

福祉ボランティア類型の学び2

福祉とは ~地域包括支援センターの業務~

すべての人が幸せに生活するための取組をすすめ、一人ひとりが幸福を感じながら生活するための社会を築く

6月20日(木)6校時、福祉ボランティア類型の2年生が、地域包括支援センター(ふくし相談支援課)の山本所長様から講義を受けました。福祉の「福」と「祉」は、両方とも幸せを意味する漢字で、そもそも「福祉」は幸福を意味する用語として使われていたそうです。

福祉には、保健医療福祉と社会福祉があり、社会福祉には、介護・高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉、母子父子寡婦福祉の種類があります。

地域包括支援センターでは、主に介護・高齢者福祉について介護に係る各施設や事業所、訪問診療等を担う病院、さらに地域(集落)での自治会や老人クラブ等を主体にした生活支援や介護予防、交流や見守り等による居場所づくり等による地域包括ケアシステムをイメージし、『医療・介護連携』、『認知症対策』、『地域ケア会議』、『介護予防』、『生活支援体制整備』と大きく分けて5種類の業務を担っておられます。具体的には、高齢者の相談に応じて様々な制度や地域資源の活用による支援方法の提案や、ケアマネージャーへの助言やネットワークづくり、ケアプランの作成、介護予防教室等の一般介護予防事業の推進、高齢者の尊厳ある生活を守る権利擁護等、業務は大変多岐に渡ります。

しかし、全国18000の関連する事業所と54000人の従事される方への調査によると、66.3%が人手不足を感じておられるそうです。特に、介護支援専門員、訪問介護員、介護職員や看護職員等の職種が不足し、近いうちに介護サービスを受けたくても受けることのできない介護難民が出る心配があります。人手不足の解消のためには制度改正はもとより、健康寿命を延ばしてサービスを受ける年齢を上げる介護予防の取組が有効と考えられます。そのために、リフレッシュ教室や元気アップ広場の開設や、運動機能向上のための個別支援や頭と体の健康セミナーの開講、介護予防や生活支援、認知症に係るサポーターの養成講座の開講等が積極的に行われています。

山本所長様のスライド資料を用いたわかりやすい講義と併せて、自宅付近に住んでおられる心配な方々を地図にまとめてみました。自宅周辺の一軒一軒の様子を思い浮かべながら、ご近所マップを作成する中で、改めて豊かな福祉社会の実現に向けて取り組む意識が高まりました。福祉の専門分野を学び始めたばかりの2年生にとって、主体的に学ぶ姿勢や意欲を育む機会となった講座でした。

49回生就職求人説明会

間もなく求人票受付が始まります。

49回生3年生49名のうち、公務員希望も含めた就職希望者は17名です。

7月1日(月)の求人票受付開始を前に、6月19日(水)放課後、就職求人説明会を実施しました。該当の生徒と保護者等の皆さんが出席して、16時に始まりました。

進路指導部からは、主に昨年度までの求人動向と今年度の試験対策、求人票の内容を確認する際の注意すべき点、今後の手続き上の提出書類や応募時の注意事項等についての説明。さらにHandy進路指導室の利用についての説明がありました。また、学年主任からは、今後の準備日程や就職指導、生活指導等についての話がありました。

いつもとはひと味違う緊張感の漂う中での説明会でしたが、就職希望の皆さんには自らの適性等をよく鑑みて積極的な選択をして欲しいと考えます。そのために必要な準備を万全にしながら、これからの1日1日をより大切に過ごして欲しいと願っています。

福祉ボランティア類型の学び1

「認知症サポーター養成講座」出前講座

6月19日(水)1,2時間目、福祉ボランティア類型3年生が、多可町ふくし相談支援課地域包括支援センターと特別養護老人ホームヘルシービラ加美の方々から、認知症サポーター養成のための講座を受講しました。認知症についての理解を深めて、支援や援助の方法を学ぶことで地域社会で生かせる能力を育むことが目的です。

2時間連続の講座の中で、暮らしやすい地域をつくる認知症サポーターの役割、認知症の原因や認知症の原因となる主な病気、記憶障害や行動・心理症状等の認知症の症状、診断、若年性認知症、近隣の専門医、認知症の人への対応時の3つの心得(驚かせない・急がせない・自尊心を傷つけない)、認知症の予防、認知症初期集中支援チームや認知症相談センター等の多可町の取組のお話をいただきました。講座展開の中では、認知症の方への対応をわかりやすく寸劇を交えてご説明をいただいたり、グループ別に意見を交換したりして、理解を深めて実践するための準備を整えました。

認知症は誰にでも起こりえます。これからの時代は人生100年が普通です。その中で、誰もが認知症についての正しい理解をし、偏見を持たずに、認知症の人や家族を温かい目で見守る応援者であることが大切ですね。

教科横断的な学び 英語と理科のコラボレーション

バイオミメティクス 〈Biomimetics〉のテーマによる英語・理科のコラボ

『バイオミメティクス』という言葉は、聞き慣れない人が多いと思いますが、今から70年ほど前にアメリカの神経生理学者オットー・シュミットが初めて使いました。日本語では『生物模倣技術』や『生物模倣』と標記され、生物の形状や機能、その行動や生態等の研究から、人類にとって有用な新技術の開発やものづくりに生かす科学技術のことです。空を飛ぶための飛行機の翼も、人類は鳥の翼を真似ました。最近では、蚊の針の構造と刺す動作を模倣した「痛くない注射針」が話題になりました。

英語科主任の末廣恵教諭が主に担当する3年生「英語コミュニケーションⅡ」で、バイオミメティクス〈Biomimetics〉を教材としました。生徒は末廣教諭をはじめALTのエミリー 先生や同じ科目を担当する田中教諭のアドバイスを得ながら2~4人のグループで、自分たちが焦点とする生物を定め、主体的にグループで対話しながらその生物に係る人類の模倣を詳しく研究しました。この研究過程では理科の武富教諭のアドバイスも受けました。研究結果をまとめ、英訳した文を自分のものにするために何度も発表練習を繰り返し、6月18日(火)に発表会を行いました。

発表では、黒板に発表テーマの生物名や写真、キーワードを投影し、グループ毎に英語で発表しました。聞き手は様々な観点から評価を行い、質疑応答も行いました。研究テーマになった生物は「Tree frog」、「Rain deer」、「Diving bell spider」、「Cameleon」等です。他教科の授業参観者も多かったため、生徒の皆さんにとっては緊張感が高く、十分な学習成果が出せなかった人もあったかもしれませんが、大変興味深い内容で、生徒の皆さんの積極的な取り組み風景から、今後もさらに学びの深まりを予感しました。

読んでいただいている方も、「Tree frog」の和名や、その生物について人類が模倣している部分を調べてみると面白いですよ。

妙見祭を終えて

妙見祭が終わりました

去る6月14日(金)に『妙見祭』を実施しました。朝から晴天に恵まれ、平日開催であるにも関わらず、昨年度にも増して多くの保護者の方にご来校いただきました。

体育館でのオープニングでは、各団体の準備の様子やその雰囲気を見事に表現して編集したPR動画、総合的な探究の時間『福祉のこころ』で取り組んできた力強く心と体に響く和太鼓演奏、全校生それぞれの思いを束にして声にしたカウントダウン、『足音 ~Be Strong~ 』の意味やその言葉に込めた想いを生徒会長が宣言して妙見祭が開幕しました。

3年生は、主にステージ発表でした。 エンディングで練習風景も披露した1組は、誰もが思わず一緒に口ずさみたくなる曲の合唱と美味しそうに焼ける匂いが魅力のイカ焼きの模擬店です。オープニング後すぐの会場をさらに盛り上げたステージと食品模擬店の二刀流でした。2組は脚本に趣向を凝らした演劇です。原作のシンデレラを楽しく面白く興味深くアレンジして、出演者の熱の入った演技から随所に笑いを誘う見事な演劇でした。時間をかけた背景画等の大道具も素晴らしく、友情出演も全体を大いに盛り上げました。

2年生は、食品バザーでした。1組は、本格的なフライヤーを使ったフライドポテトです。小気味よくはじける油の音につられて列に並びました。テンポ良くカウンターに並べられるフライドポテトには塩とコンソメ等の味が用意され、気分も浮き立ちました。2組は、焼き鳥です。元プロ職人の指導を受けて焼き上がっていく焼き鳥は、プロの店らしくやはり「塩」と「タレ」が用意され、その香ばしい匂いが食欲をそそります。私は残念ながら長い列を見て諦めました。

1年生は、教室を使った企画でした。1組は、何回も撮り直したと思われる驚くパフォーマンスをまとめた神ワザ動画と美しく彩られたフォトスポットでした。編集されたNG動画もその撮影の苦労を物語っていました。2組は、フォトスポットとドリンク販売をしました。企画室は、イートインスペースになっており、飲んだり食べたりしながら談笑される保護者の方でいっぱいになっていました。丁寧に時間をかけて作成したフォトスポットは思い出作りの場所になりました。

文化部は、ディセット部の食品バザー、日本文化部と美術部の展示、吹奏楽部と軽音楽部のステージでした。

ディセット部の名前は、フランス語の17を意味する『dix-sept』が由来です。5種類(プレーン、チョコチップ、抹茶、チョコナッツ、プレーン生地のオレオ)のマフィンと豚丼の販売でしたが、私がお店に立ち寄ったときには、すでに完売でした。毎年の人気を皆知っているのですね。日本文化部は「和の心」をモットーにして色とりどりで鮮やかな花のジャンル、古典的でいてかつ現代的なジャンルに挑戦した書の作品の数々。体育館や教室、渡り廊下等に展示された作品は、鑑賞する人の心を和ませながら、癒やしの中にも力強い躍動感がありました。美術部は、ステージの背景画を完成しました。個性豊かな鯨や魚、学校周辺の自然を表現した巨大な作品は、ふるさとの未来を明るく照らしているかのようでした。また、教室に展示された個々の作品については、制作過程にも想いを巡らせしばらく見入っていました。

軽音楽部は3つのバンドが演奏しました。そのうち3年生が主体の2つのバンドは、妙見祭を最後に解散します。これまでの活動にかけた想いとこれからさらに広がる未来を予感させる演奏でした。赤、黄、青等に色とりどりに会場全体で輝くケミカルライトが、波打つような雰囲気の会場に花を添えました。妙見祭ステージの最後に、満を持して登場した吹奏楽部は、トリの演奏にふさわしく、会場全体を1つにして大きく盛り上げました。部員数が少ないながらも、ここまで一生懸命つくりげてきた演奏にゲスト出演者が加わり、最高のフィナーレを創りあげました。

有志は、今年は「FRIEBDS HIP」のダンス、「Hz(ヘルツ)」、「Chirpy」、「ちーむキタ」の3つのバンドが出演しました。いつどこで練習しているんだろうと思うほど、当日の妙見祭の中で何度も登場している人もありました。すべてのチームが自分たちのパフォーマンスを全力で会場に伝え、それに呼応する会場からのアンコール。また、それに応えるメンバー。妙見祭の素晴らしい成功に、華々しくて感慨深く無くてはならない存在でした。

閉会行事では、エンディングムービーに全員が見入りました。妙見祭当日の様子に準備風景も含めて編集された動画を見て、まだ、しばらくは続きそうな心地よく清々しい余韻に会場全部が満たされました。

クラス毎に作成したクラスTシャツも見事でした、ユニフォームとともに織りなすクラスの一体感は、それぞれがさらに全校生の中で調和の取れた大きな和を創りだしました。スローガンの「足音」がまとまり、大きく逞しく聞こえました。これらのことが、Be Strongに繋がることと思います。

そして、妙見祭の準備期間を通じて、企画や当日の運営に至るまで、周囲と上手に連携をとりながら走り回った生徒会執行部の皆さん。本当にお疲れ様でした。執行部の皆さんはいくつもの掛け持ちをしながらクタクタになって動いたことと思います。皆さんの頑張りがクラスや文化部、有志参加の皆さんの心を動かすパフォーマンスに繋がり、素晴らしい令和6年度妙見祭が完成しました。

保護者の皆様、開催にご協力いただいた関係者の皆様、本校の生徒と教職員の皆さん全員で、たくさんの弾ける想いと感動を共有できたとても素晴らしく、強く記憶に残る文化祭となりました。ありがとうございました。関係するすべての方に深く感謝いたします。

PTA役員の方々による焼きそばも、気温の高い中、本当にありがとうございました。本格的な屋台焼きそばの味を購入された皆さんは満喫されました。本当に保護者の方と学校が一体となった形を演出していただき嬉しい想いがいっぱいでした。

最後に生徒の皆さんへ ~ありがとうの気持ちとともに~

妙見祭が終わって学校生活は日常に戻りましたが、日常の授業の中でも、頭と感覚を研ぎ澄ませれば知的な感動につながるものがたくさんあります。人によって興味の感じ方は違いますが、妙見祭での様々な経験を是非、未来に繋げてください。

生徒の皆さんのアンケート結果 とても楽しめた:70.0% 楽しめた:26.9%

兵庫県高等学校総合体育大会

県総体を終えて

県総体に出場した選手の皆さん、お疲れ様でした。試合会場で応援をしていただいた保護者の皆様、ありがとうございました。皆様の応援の姿は、選手に届いて大きな力になったはずです。また、練習や練習試合で何度もお世話になった関係者の皆様、温かいお声かけもいただきありがとうございました。そして、この総体で引退することとなった3年生の皆さん、高校生としてのかけがえのない経験の記憶を自分自身の中に、そしてチームに残しました。その頑張りの積み重ねに敬意の気持ちを表さずにはいられません。

陸上競技部、ソフトテニス部、バスケットボール部、ソフトボール部の各部が出場した兵庫県高校総体。個人の技能向上からチームづくり、そして試合に臨むまでの過程での鍛錬が素晴らしいパフォーマンスを生み出しました。私は、吉川総合総合公園でのソフトテニス、加古川河川敷球場でのソフトボールの試合以外は観戦することができませんでしたが、個人の能力の限界に挑む姿、対戦相手に最後まで食い下がる様子が目に浮かびました。厳しいディフェンスを受けながらも一心にゴールを目指す姿、得点に繋がらない場面でも随所に見せる好プレー、徐々に体力が消耗する中でも果敢に相手チームに挑む姿勢は、見る人の心を動かしたことは間違いありません。

1回戦で見事にコールドゲームで勝ちを収めたソフトボール部の但馬ドームでの2回戦は、過去20回の優勝を誇る昨年度覇者の兵庫大学付属須磨ノ浦高校との対戦でした。序盤からの点差で、決して優勢とは言えない試合展開でも、変わらぬ闘志で、それぞれの役割をしっかりと果たしました。部活動に一生懸命取り組む中で、勝敗とは別に生まれた目的もしっかりと自覚して臨んで戦った試合です。今後の人生の貴重な糧となる素晴らしい成果を収めたことと思います。

心から拍手を送ります。

そして、多可校生のこれからの活躍が、益々楽しみになりました。

兵庫県高校総体ソフトボール競技 本校1回戦

県総体ソフトボール1回戦突破

6月1日(土)本校女子ソフトボール部は、加古川河川敷球場において、明石高校・明石城西高校・明石南高校の3校合同チームと対戦し、13対6で見事に勝利しました。結果、但馬ドームでの2回戦(6月7日)に進出します。2回戦の対戦相手は3月の全国選抜大会出場の須磨ノ浦高等学校です。

1日(土)は、昨年の1回戦当日の天候と同様に早朝から晴天に恵まれ、非常によいグラウンドコンディションでの試合でした。先攻の本校は初回に3点を先取して序盤から有利な試合展開になることを期待しましたが、それぞれが流石に実力のある学校の合同である明石・明石城西・明石南チームの反撃で逆転を許しました。しかし、この日までの毎日のひたむきな練習から、忍耐強く一途に積み上げた本校チームの本当の強さが発揮されたのはそこからでした。外野を深々と破る長打を含んだ8安打等により計13得点を奪い、守りはバッテリーを中心として、その後の失点を最小に抑えて守り切りました。制球よく粘り強く投げ続け、要所で三振を奪う投手、冷静な判断と正確なスローイングで連続して盗塁を阻む捕手、外野手からの目の覚めるような返球による進塁阻止、守備範囲を広くカバーする内外野の捕球と全ての場面で正確なベースカバーを行う内野手等、常にベンチとグラウンドの選手が一体となった素晴らしい試合でした。

明石高校・明石城西高校・明石南高校の選手、顧問の先生方、関係の皆様、ありがとうございました。また、本校の応援のために駆けつけて頂いた本校PTAをはじめとした応援の皆様、ありがとうございました。

選手と顧問の先生の今後に繫がる健闘を称えるとともに、関係のすべての皆様に深く感謝申し上げます。

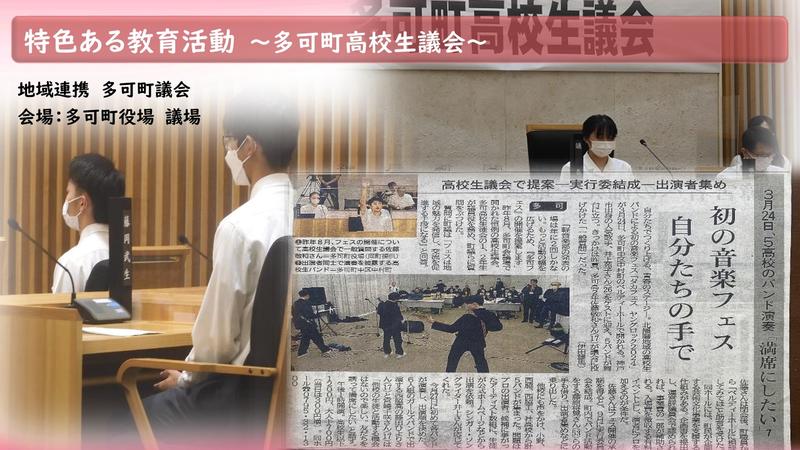

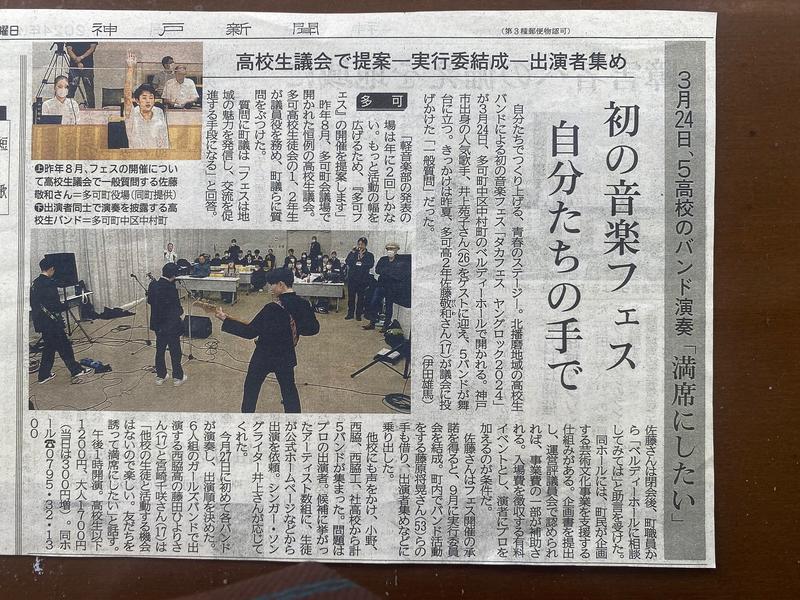

多可町高校生議会

「TAKA Fes YOUNG ROCK2024~ここにおっTAKA未来の逸材~」開催のきっかけとなった多可町高校生議会

3月24日(日)に多可町ベルディーホールで開催されたタカフェスは、神戸出身のシンガーソングライター、女優の井上苑子さんをゲストに迎え、本校軽音楽部を含めた北播地区5つの高校生バンドが結集して開催されました。このきっかけになったのは、昨年8月の多可町高校生議会での本校生の「一般質問」でした。

本年度も8月8日(木)の多可町高校生議会の本番に向けて準備が始まっています。今年度の議会ではどんな質問が飛び出すのか楽しみです。

神戸新聞 2024年1月29日(月)朝刊

理科の散歩道

「理科の散歩道」知ってますか

「理科の散歩道」は、2000年から神戸新聞に連載されているコラムで、身近な科学の世界を兵庫県内の理科の先生たちが案内しています。このコラムでは、物理・化学・生物・地学に関係する話題や理科全般に渡る雑学がエッセイ風に紹介されていて興味深い話題が満載です。また、これらのコラムをまとめた関係の本も出版されていて、理科が好きな人や関係の分野を専門的に学びたい人だけでなく、誰にもおすすめできる楽しい本です。

理科の散歩道 962 ジュラシック」って何?~地質時代の名称に由来~ 2024年2月2日(金)

記事は本校の武富先生 イラスト「T-REX」は本校事務室 服部さんのお子さんです。

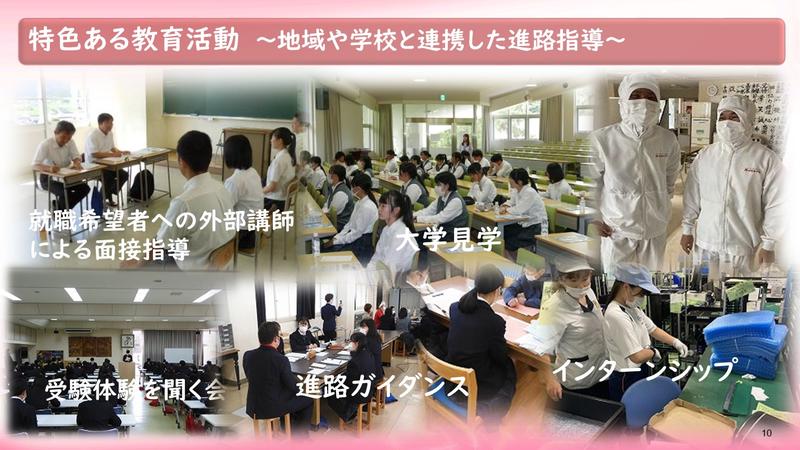

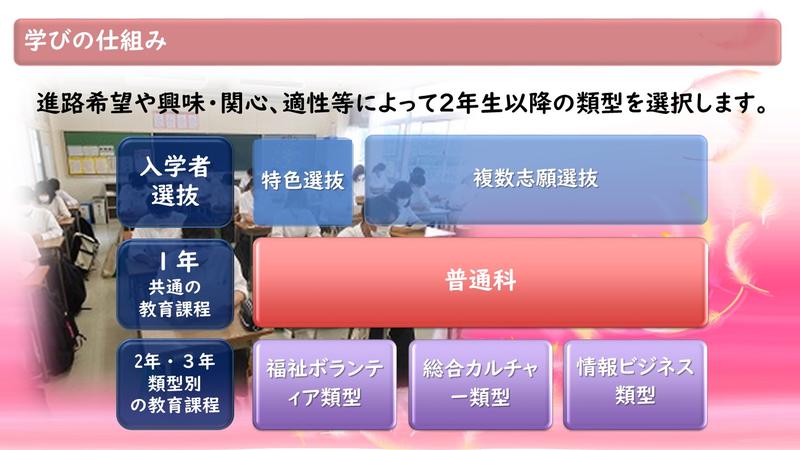

学校説明資料 令和5年度バージョン

昨年度のオープン・ハイスクール等の学校説明会の内容です。

今年度のオープン・ハイスクールではさらに新しい内容が加わります。

※ 昨年度までオンラインで行っていた国際交流については、新しい方法を検討中です(参考スライド11)。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

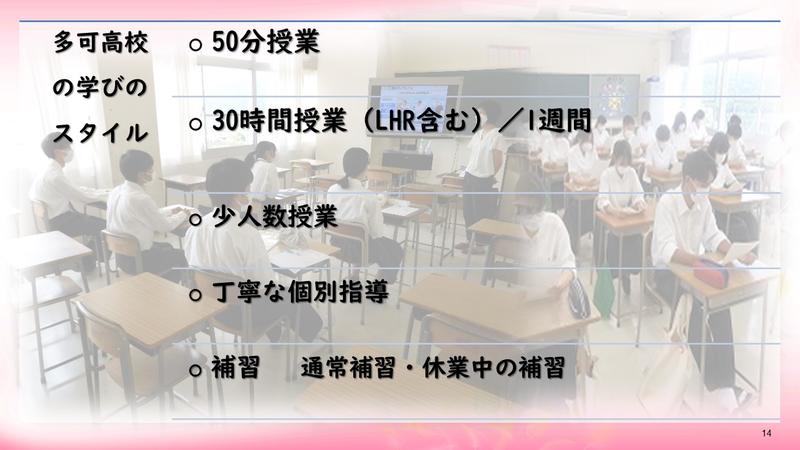

14

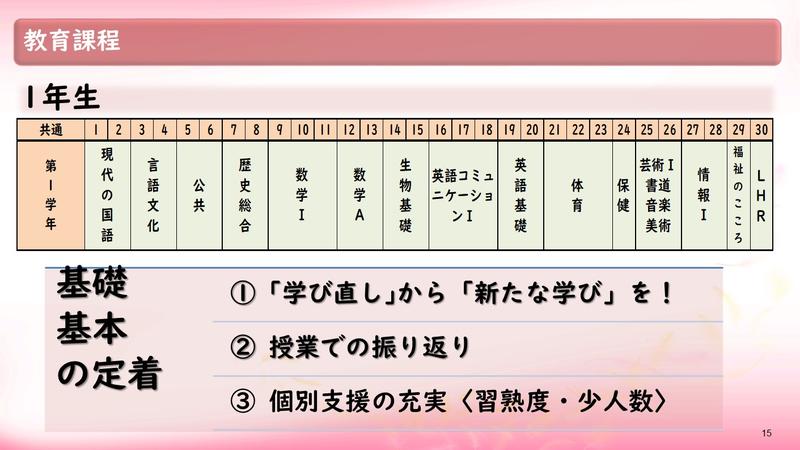

15

16

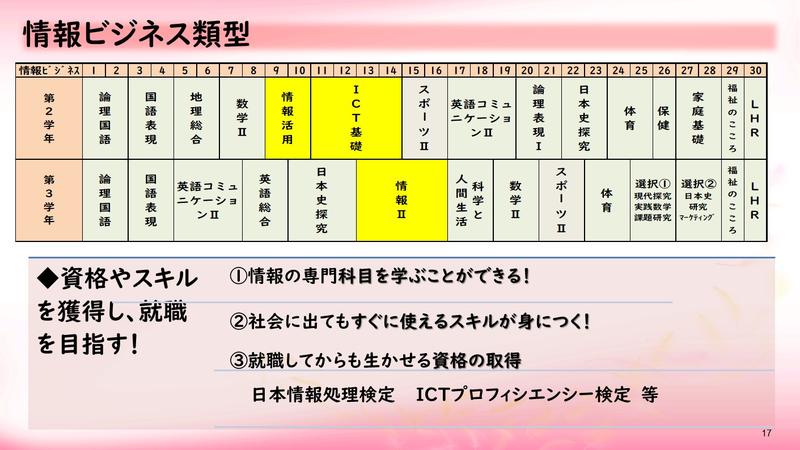

17

18

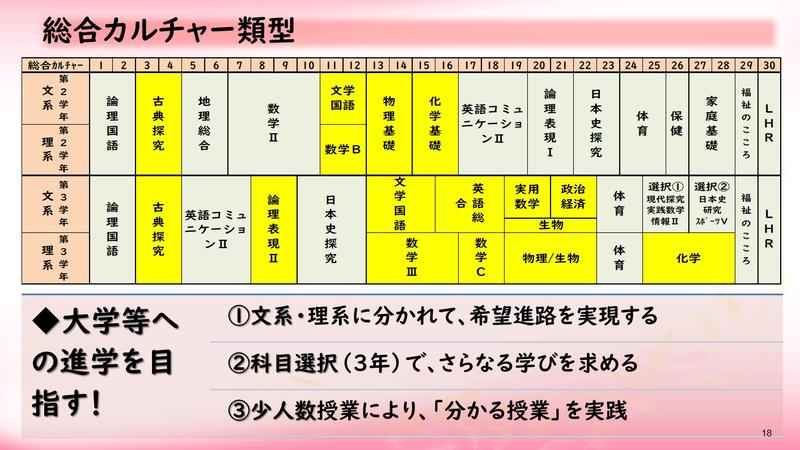

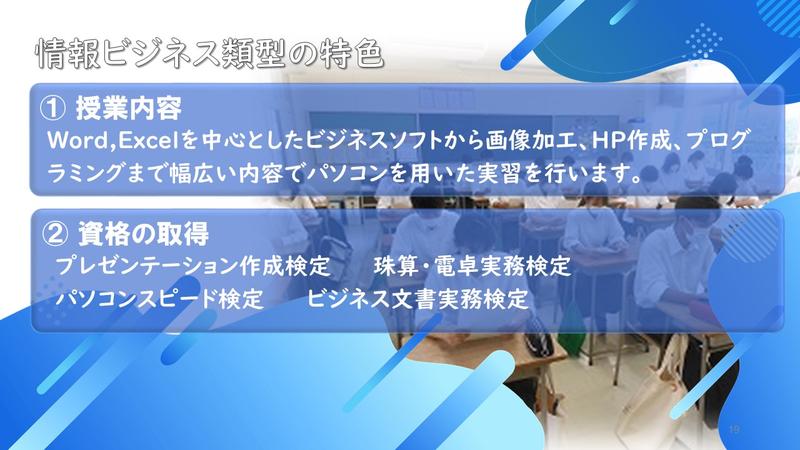

19

20

21

22

23

24

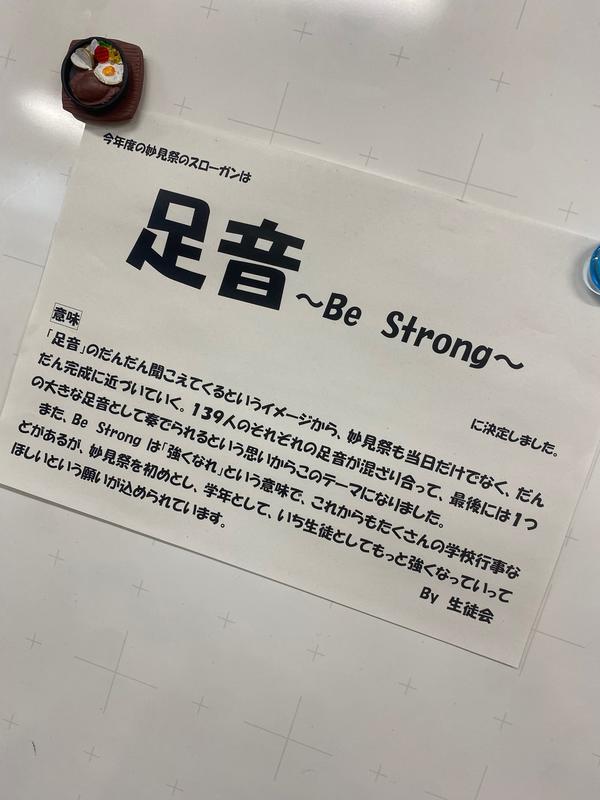

妙見祭スローガン

今年度の妙見祭スローガン

足音 ~ Be Strong ~

「足音」がだんだん聞こえてくるというイメージから、妙見祭も当日だけでなく、だんだん完成に近づいていく。139人のそれぞれの足音が混ざり合って、最後には1つの大きな足音として奏でられるという思いからこのテーマになりました。

また、Be Strong は「強くなれ」という意味で、これからもたくさんの学校行事等がありますが、妙見祭をはじめとして、学年として、いち生徒としてもっと強くなっていって欲しいという願いが込められています。

By 生徒会

6月14日(金)に開催する妙見祭に向けて、生徒会から発表されたスローガンです。このスローガンは、『妙見祭』という大きな学校行事を、1つの学校行事の当日だけのことと捉えず、その準備過程をはじめ、その後の学校生活におけるすべての活動を貫く理念として、大切な意味を感じさせてくれます。素晴らしい言葉に、心が躍る思いで読ませてもらいました。

これから本格的に始まる準備から本番、そしてその後に続くたくさんの活動に向けて期待が膨らむばかりです。

探究的な学びの面白さ1

杉原紙 ~1300 年の伝統技術を支えるトロロアオイの秘密に迫る~

本校の探究活動

本校の教育課程上の学習活動の中には、「福祉のこころ」の名称で位置付ける「総合的な探究の時間」があります。この授業の中では、「多可校ちいきふれあいプロジェクト」に繫がる『和太鼓演奏』や『絵本の読み聞かせ』に係る学習をはじめとして、読書活動に係る学びやパラスポーツに係る体験、修学旅行先に係る探究、また自らを見つめて進路実現を直接考える学び等盛りだくさんです。また、このような学習活動は「総合的な探究の時間」のように特定の枠組みの時間だけでなく、福祉や保健体育、外国語、地歴公民等の様々な教科、またそれを超えた教科横断的な学びの中にも常に存在し、また常に新しい学習方法を探っています。本年度は、このような探究に「DXハイスクール」の視点や「学力向上実践研究事業」の研究が加わります。

また、教育課程外においても県教委育委員会が主催する「防災ジュニアリーダー」や「サイエンスフェアin兵庫」を見据えた学習活動を行います。これらは、まさに教員と生徒が一緒に行った協働研究です。

大学会場でのポスター発表

昨年度の「サイエンスフェアin兵庫」に向けての研究では、地域の伝統産業である『杉原紙』について、その製造工程で加える『ネリ』の役割について調べました。その結果、思いもよらない大切な秘密が『ネリ』にあることに気が付き、それをまとめて神戸ポートアイランドにある大学の会場で、ポスター発表を行いました。当日は、専門に研究されている他校や大学の先生からのご質問もいただき、それに応答する中で新しい知見のヒントも得ました。探究活動は、成果を発表して、それに興味を持つ人との情報共有やさらなる議論から、どんどんと新しいことが判明して考えや知識が深まります。これはロールプレイングゲームの攻略の過程と似た感覚だと思います。一旦この面白さを体験したら夢中になります。この時に得る『主体的に学ぶ姿勢』は一生の宝物になるはずです。

杉原紙の研究は、杉原紙研究所 藤田所長様の大きなご協力を得て実現しました。深く感謝申し上げます。

発表で使用したポスター 杉原紙.pdf

体力アップサポーター派遣事業

多可町立中町北小学校において、本校教諭が体育の授業を実施

兵庫県教育委員会が主催する「体力アップサポーター派遣事業」は、小学生の健やかな体力向上を目指して、専門性に優れた地域の体力アップサポーターが小学校に派遣されて指導を行う事業です。

5月15日(水)、多可町立中町北小学校の依頼を受けて、本校の櫻井亮介教諭が体力アップサポーターとして小学校1年生から6年生までの全学年のこどもたちに「ソフトボール投げ」の指導を行いました。櫻井教諭は野球が専門種目で、本校でも保健体育の授業はもちろん、女子ソフトボール部と硬式野球部の顧問を担当しています。当日、櫻井教諭は持ち前の高い専門性を生かして、1年生から6年生までの幅広い年齢層の子どもたちに、その発達段階に応じた細やかな指導を合計約3時間に渡って行いました。

横断幕が新しくなりました ~「たか坊」とともに~

多可高校が育てる「福祉のこころ」

DXハイスクール指定校として さらなるTAKAみをめざす

5月10日(金)、本館校舎の前に掲げられている横断幕の新旧交代を行いました。

写真のとおりの横断幕は、多可高校を取り巻く豊かな自然と、たなびく白雲の上に美しく広がる空をイメージする青を基調として制作しました。タイトルにもありますようにこの横断幕には、本校が大切にする言葉を盛り込んでいます。学校にお越しの際は、是非お近くでご覧ください。

横断幕には、多可町観光PRマスコットである「たか坊」にも登場してもらっています。

「たか坊」は本校美術部の生徒がデザインしました。

進学者検討会

3年生進学者検討会を行いました。

真夏日が続いたかと思えば、朝夕の気温が低く肌寒さを感じたり、日本海側で発達した低気圧とそれに伴う前線の影響で強い風が吹いたり、天候の変化を敏感に感じる毎日です。その中でも、安定した5月の爽やかな日差しは校舎北側の妙見山の新緑を眩しく照らしています。溢れるような生命の力強さを感じる季節になりました。

先日(5月14日)、49回生の3年進学者検討会を行いました。4月19日の進路検討会に引き続いての実施です。第3学年団と第1学年・第2学年から1名(今年度は各学年主任)、進路指導・教務部、教頭・校長が出席して、進学希望者一人ひとりの進学希望先や保護者の意見、本人の学習状況を踏まえてその状態を確認しました。ここでの情報や意見交換を元に個人面談を進め、出願校や対策等を伝えて最終的な出願先を決めていきます。総合型選抜で受験する場合は、早ければ5月下旬~6月上旬にかけてエントリーが始まりますから、この時期の議論は大変重要です。担任の先生や学年主任、進路指導部との間で事前打ち合わせがされている部分も多く、スムーズで丁寧に、また必要な時間を十分にかけて検討会が進みました。私は、個人写真を見ながら一人ひとりの生徒の思いを知ることができました。担任の先生方からの個人の具体的な状況や今後の指導方針の説明に対して、進路指導部から丁寧な志望校の提案や助言があり、また他の委員の先生方からの情報提供も多く、進路指導体制に心強さを感じました。

受験を間近に控えると、期待と不安で気持ちがいっぱいになることがあります。不安な気持ちはネガティブに捉えがちですが、不安があるからこそ、防御したり推進したりすることができると思います。もちろん、どんな種類の不安もそうである訳ではないのですが、受験や自らの将来に対しての不安については、大いに自らを成長させる糧にして欲しいと思います。

さあ、受験を控えた皆さん、自らをしっかり見据えて、落ちついて不安に対応してください。自らの将来に大いに希望をもって精一杯自分の可能性を追求してください。学校全部で皆さんを応援します。