校長室より

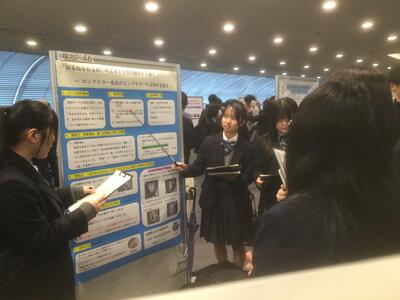

兵庫県高等学校探究活動研究会【2/11祝日】

2月11日(水・祝)、神戸国際会議場にて、県内の代表高校生が日頃から取り組んできた活動の成果を発表します。

多可高校生は、DXハイスクール、ふるさと共創プロジェクト、探究活動の三部門にそれぞれ出場します。

各タイトルは次のとおりです。「情報科×DXハイスクール」、「多可の防災~自然に愛され続ける町~」、「『ねるねるねるね』の正体を化学的観点から暴く~ロングセラー商品のロングセラーたる所以を探る~」。

先生方の丁寧な指導の下、素直な生徒達はポスター発表の準備を行ってきました。

当日は、講演会やワークショップも開催されます。できる限り見て回って、学び多き一日にしましょう!

ハキハキと発表し、質問もしていただきました。勉強になります。

日日新たに

今日の給食は、白ごはん、みぞれ汁、豚肉と蒟蒻の角煮、チンゲンサイのおかか炒めでした。みぞれ汁は大根おろしが入ったお汁で優しい味がしました。寒い冬には身体が温まります。

昨年12月に床の張り替え工事を行い、端正な食堂に変わりました。ポスターは、2011年の文化祭で披露された作品を受け継いでいます。

生徒昇降口等にポスターを新しく掲示しています。

「朝のあいさつ めがさめる

感謝のあいさつ ありがとう

笑顔のあいさつ あたたかい」

このたび、龍野の新宮運送様から頂戴しました。有難うございます。

先輩から後輩へ

卒業考査を終え、2月から自由登校となる3年生が、1・2年生に向けてリアルな受験体験を話してくれました。

・早めの準備と日々の積み重ねが大事。夢や目標を明確化できるように。

・オープン・キャンパスに積極的に参加し、複数校を比較すると勉強の意欲が湧いた。早めに行動する。

・面接内容の要点を覚え、練習を重ねると緊張している時でも思い出しやすい。

・先生や友達との日頃のコミュニケーションを大切に。

・自分のなりたい職業を選んだ理由を考える。進学して何をしたいのかを言葉で表し、自信を持って答える。

・日頃から相手の目を見て話す、背筋を伸ばす。立ち振る舞いや表情に気をつける。

・1・2年生の内に自分がやりたいことや興味があることを見つける。

・親と考えが違うときは、自分の考えを伝えて諦めないこと。

・面接は簡潔に短く答える。

・重要な部分はメモを取る。新聞やニュースを読む。

・生徒会活動や部活動、ボランティアに参加して、語るべき内容を充実させる。

3年生の皆さん、後輩達のために、貴重なお話を本当にありがとうございました。

冬来たりなば、春遠からじ

If winter comes, can spring be far behind?

年頭に当たって

生徒の皆さんに伝えたいこと

⚪︎「千里の馬」の独自の解釈・・・才能より努力が大事。諦めずにコツコツ続けよう。

⚪︎本物を見抜く目を・・・ネット社会は便利な反面、偽の情報が多く出回っています。安易に信じたり拡散したりしない。立ち止まって冷静に考え行動しよう。

⚪︎良好な人間関係を・・・人生を充実させる最大の要素。自分を大切にすることが周りの人を大切にすることに繋がります。

三学期の終わりに、一年前の自分と比べて成長したなと思えるよう、毎日を大事に過ごしましょう。今年もよろしくお願いします。

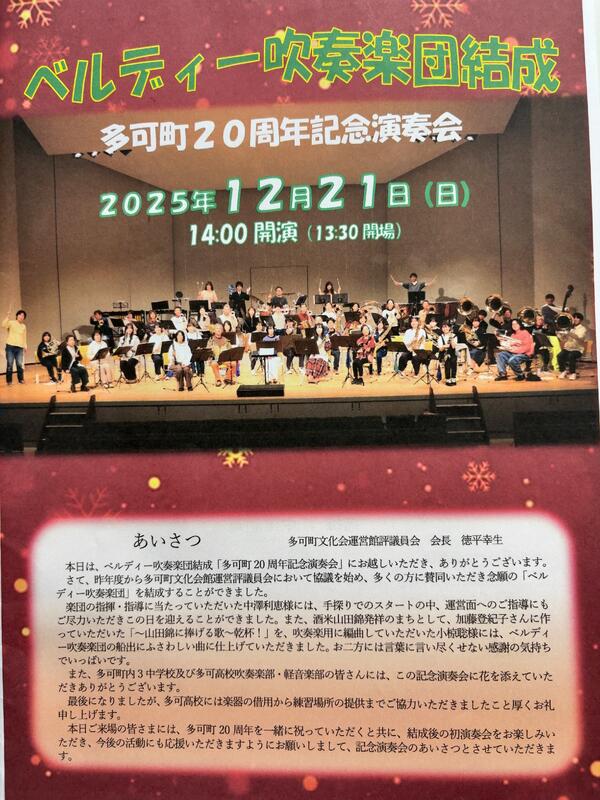

多可町20周年記念演奏会【ベルディー吹奏楽団結成記念】

多可町20周年記念演奏会【ベルディー吹奏楽団結成記念】

2025年12月21日(日)、ベルディーホールにて、ベルディー吹奏楽団結成「多可町20周年記念演奏会」が盛大に開催されました。

多可高校吹奏楽部・軽音楽部、多可町内3中学校の吹奏楽部の皆さんも、楽団員の方々と共に、日頃の練習の成果を披露し、音楽を通じて心温まるひとときを過ごしました。

本校のALT(米国出身)とネイティブ教員(英国出身)も、大切に思う生徒達・地域の皆様の活動を見届けました。

会場内には、愛らしい飾り付けがなされていました。Happy holidays!!

「君の時間をどのように使うか 意義ある時間の使い方は 命を大切にすることにつながっている」日野原重明

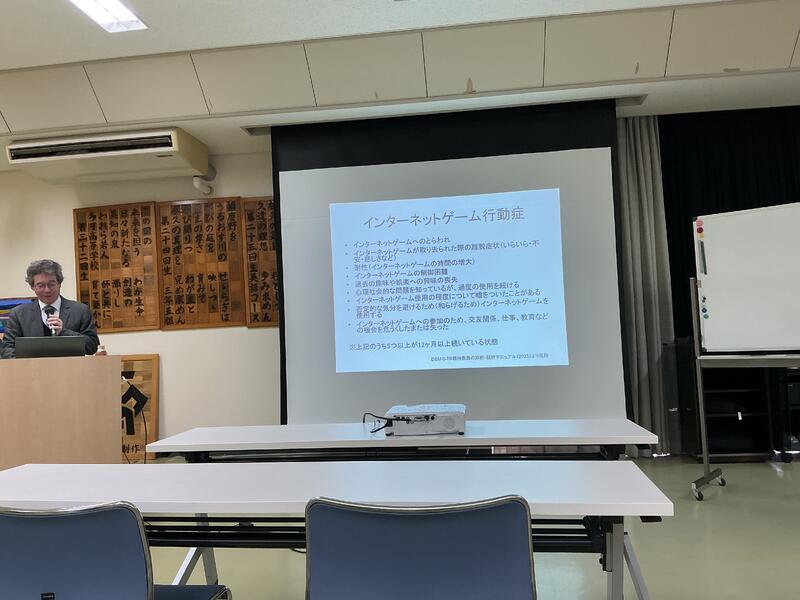

発達障害の理解と高校生への効果的支援ー職員研修会ー

特別支援教育の現状を、12月19日午後からの時間を使って、大谷大学教育学部の井上和久教授に教わりました。

特別支援教育の現状、発達障害の生徒、二次障害と対応、高等学校での指導支援、生徒を支える校内チームと機関連携について、職員皆で知識と理解を深めました。

インターネットゲーム行動症についてのお話もあり、対応としては、ゲーム以外の生活の楽しみを実感する。運動を伴った活動を積極的に行う。学習や対人関係への相談支援を行い、ゲームを楽しみの2番、3番にしていく。家庭との連携、保護者相談を行い、家庭で実現可能なルールを考える。言葉にして書くこと、振り返りが大切といったお話をしていただきました。ポジティブな思考パターンを形成していけるよう、学んだことを活かしていきたいです。

多可の地にゆかりのある井上先生、ご講義を賜りありがとうございました。おかげさまで、今年度も、北はりま特別支援学校の生徒さん達との充実した共同学習を実施できました。

多可高校では、毎月の職員会議の後に、職員研修会を開いています。次回は、兵庫県の学力向上プロジェクトに参加しての学びを各教科からしていただき、共有し合う予定です。他府県への先進校視察も行います。

多可町『たからもん』が贈る☆ステキな大人になぁれ特別授業☆

婚活アドバイザーに聞く『また会いたい』をかなえるコミュニケーションと題した魅力的な企画を、12月19日、多可高校2年生を対象に実施していただきました。

『たからもん』とは、「第41回ひょうご女性未来会議inたか」の実行委員会で立ち上げられた女性グループで、多可町に人を呼び込み、誰もが幸せに暮らせる町にすることを最終目標に活動されています。

相手も自分も大切にしながら歩みを進める「モテの3つのチカラ」や、「友人関係コミュニケーション10の心得」などを具体的に学びました。グループでの意見交換をとおして楽しく学び合い(愛)、非常に充実した時間を過ごすことができました。

講師の先生、たからもんメンバーの方々、多可町生涯学習課の皆様、貴重な機会を設けていただき、本当にありがとうございました。

1年生は、多可町商工会のお世話になり、企業見学バスツアーに出発して行きました

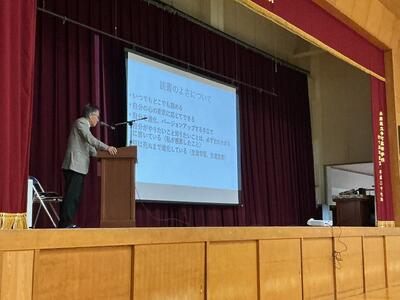

DX講演会【笹倉 剛 教授をお招きして】

12月18日、神戸親和大学文学部国際文化学科教授、笹倉剛先生にお越しいただき、読書についての研修会を開きました。

読書の意義や重要性を知り、読書を身近に感じることで、探究的な学びが広がる機会となりました。

また、先生ご自身の人生哲学に触れ、一度きりの人生をより豊かに生きるために、非常に大切なことを教わりました。

「人生は何があるか分からない」「人生はやりがいのある生き方をしないといけない」「自分に何ができるか」「世の中の卑劣なものに負けてはいけない」「本があなたの人生を変えるかもしれない!」「人間の一生は短い、つまらない本に出会っている暇はない、青春はあっという間に過ぎゆく」「多可高校に入ったことを幸運と思い、どう充実して3年間を過ごすか」「今いる場所でどう花が開くか」「自分は何のために生まれてきたのか」・・・それを考えることで、これからの生き方の信念が固まる。

そして、おすすめの本を沢山紹介してくださいました。笹倉先生、本当にありがとうございました。

多可町の晴れの日の朝は、冬の時期特有の霧が出ています。

「霧の中を行けば覚えざるに衣湿る。よき人に近づけば覚えざるによき人になるなり。」道元の言葉が思い浮かびます。

高校3年生かんたんパパっと朝ごはん

12月17日と19日の両日、多可町健康課および多可町いずみ会の皆様にお越しいただき、就職・進学を控えた3年生に、一日のエネルギー源となる朝食を取ることの大切さを教えていただきました。

実際に☆おりたたみおむすび、だしのうまみたっぷり☆みそ汁、☆フルーツヨーグルトの三品を楽しくつくり、家でも作ってみたいという声が聞こえました。

皆で美味しくいただいた後は、糖分やカフェインがたくさん含まれているドリンクの危険性についても学び、健康についての意識を高めました。

町役場、地域の皆様、多可高校にお越しいただき、大変ためになる食育講座を有難うございました。

総合的な探究の時間 探究活動 成果発表会

11月21日と28日の2週に渡り、52回生(1年生)が一人一台端末を活用して、成果発表会を行っています。

28日は、先週の全員発表の結果、選抜された14名の生徒が全体の前で発表しました。

1.聴く姿勢はしっかりと、2.発表者は堂々と、3.評価は丁寧に。

指導にあたる先生の熱意がこもった言葉です。

各テーマは次のとおりです。「なぜ世界の戦争・紛争問題が発生するのか」「人を助けるとは」「介護福祉士の資格について」「性格は遺伝するのか?」「手話ダンスについて」「日光が与える体への影響」「やる気がある時とない時のちがい」「躁鬱について」「なぜ人はたまにボーッとするのか?」「友達はどこから友達なのか?」「犬の世界と人間の世界について」「スマホやタブレットのブルーライトが与える脳への影響」「絵について」「世界で日本車が人気な理由」。

探究活動を通じて、思考力と集中力の高まりを感じる時間になりました。賢い人に、共に成長していきましょう!